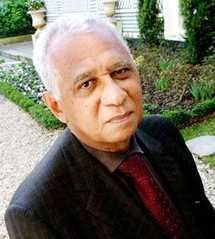

![Florent Couao-Zotti (Ulf Andersen)[1].jpg](http://carnetsdejlk.hautetfort.com/media/02/01/1418085848.jpg) 24e Salon international du Livre et de la Presse de Genève - 7e Salon africain. Florent Couao-Zotto obtient le Prix Ahmadou Kourouma 20010.

24e Salon international du Livre et de la Presse de Genève - 7e Salon africain. Florent Couao-Zotto obtient le Prix Ahmadou Kourouma 20010.

Le rire immense d’Ahmadou Kourouma éclaterait ces jours sur le 7e Salon africain si le grand écrivain ivoirien, auteur du mémorable Soleil des indépendances, n’avait quitté ce bas monde en décembre 2003, laissant une œuvre majeure où le comique le dispute à tout moment à l’horreur. De fait, on peut imaginer que Kourouma se plairait à la lecture du roman qui vient d’obtenir le Prix honorant sa mémoire, cocktail joyeusement explosif que nous fait savourer le Béninois Florent Couao-Zotti avec un polar foisonnant et savoureux, Si la cour du mouton est sale, ce n’est pas au porc de le dire, confirmant le talent chamarré du conteur baroque de Poulet-bicyclette & Cie.

Un jour que le dramaturge algérien Kateb Yacine parlait de la tragédie frappant son pays à Bertolt Brecht, celui-ci lui répondit: «Ecrivez une comédie!» Bien plus qu’un paradoxe, cette injonction révèle une vérité profonde de ce que peut la littérature confrontée aux situations les plus désespérées, en modulant une attitude que le romancier congolais Henri Lopes définit parfaitement avec le titre de son fameux Pleurer-rire.

Or, ce mélange détonant se retrouve dans plusieurs des livres qui ont obtenu ces dernières années le Prix Kourouma, récompense littéraire qui fait désormais référence dans la littérature du «continent noir», fondé et présidé par Jacques Chevrier. Plus précisément, la même façon de «travailler» la réalité génocidaire en jouant sur le grotesque et la dérision, tout en filtrant une profonde émotion, se retrouve dans le magnifique Solo d’un revenant du Togolais Kossi Efoui, lauréat de l’an dernier .

Dès son premier roman, Notre pain de chaque nuit (Serpent à Plumes, 1998), Florent Couao-Zotti, journaliste entré en littérature par le théâtre (terrain privilégié des auteurs noirs, mieux en phase avec leur public d’origine, tels Kourouma lui-même, ou Kossi Efoui) s’est signalé par sa verve cinglante en évoquant les relations tumultueuses d’une prostituée avec un boxeur et un politicien véreux. Remarquable nouvelliste, croqueur de tableaux vivants à la fois incisifs et révélateurs de situations «à l’africaine», l’ancien réd’en chef du Canard du Golf, journal satirique béninois, nous revient donc avec un roman noir carabiné, mais où s’impose un vrai bonheur de langage. Ce qu’il raconte en matière de crimes, de drogue et de corruption n’aboutit pas à une «dénonciation» ordinaire, car on rit – il y a de quoi «pleurer-rire» sous l’effet de l’écriture jubilatoire de Florent Couao-Zotti. Bel exemple, par ailleurs, du «français d’Afrique» qui fait l’objet d’un des nombreux débats du Salon africain et qu’illustrent aussi le Congolais Alain Mabanckou (Prix Renaudot 2006 et très remarqué pour son récent Black Bazar, ou le Haïtien Lyonel Trouillot, entre autres auteurs vivifiant notre langue…

Florent Couao-Zotti. Si la cour du mouton est sale, ce n’est pas au porc de le dire, Le Serpent à Plumes. Prix Kourouma 2010.

Les mots de l’exorcisme

Les mots de l’exorcisme

"Il ne faut pas se parler tout seul, disait Petite Tante. Tu n’oublies pas de parler avec les choses», se rappelle le narrateur de Solo d’un revenant au terme de sa marche à travers son pays, où il revient après dix ans de massacres. En phase avec les slogans de la réconciliation et de la reconstruction surveillées par les Forces de l’Internationale Neutre, des instructeurs belges enseignent le sourire aux «soldats de bonne volonté» et aux «gardiens de la politesse». Autant d’anciens coupeurs de routes et de gorges s’exclamant: «Affable, chef!» Et c’est par un chemin de mots que le revenant va remonter, à travers le pays «réel» et celui de sa mémoire, au «commencement des douleurs» et au Grand Tourment déclenché par les mots de la séparation et de l’action «nécessaire». A la recherche d’un ami massacré, il découvre qu’un autre ami avec lequel il partageait la passion du théâtre a participé à la «punition». Et voici que les mots prennent visages et corps dans une tragédie que la poésie, lestée de douleur et de colère, relie à l’universel.

Le Prix Kourouma, le Prix des Cinq continents de la francophonie et le Prix Tropiques couronné l’année dernière ce livre admirabl.

Kossi Efoui, Solo d’un revenant, Seuil, 206 p

L’expo du 24e Salon du Livre de Genève honore un grand artiste d’origine vaudoise. À voir jusqu'à dimanche.

L’expo du 24e Salon du Livre de Genève honore un grand artiste d’origine vaudoise. À voir jusqu'à dimanche.

![Florent Couao-Zotti (Ulf Andersen)[1].jpg](http://carnetsdejlk.hautetfort.com/media/02/01/1418085848.jpg) 24e Salon international du Livre et de la Presse de Genève -

24e Salon international du Livre et de la Presse de Genève - Les mots de l’exorcisme

Les mots de l’exorcisme