Les mots te savent, ce matin un peu plus qu’hier et c’est cela, le temps, je crois, ce n’est que cela : c’est ce qu’ils feront de toi ces heures qui viennent, c’est le temps qui t’est imparti et que tu vas travailler, petit paysan de la nuit, les mots sont derrière la porte de ce matin de printemps et ils attendent de toi que tu les accueilles et leur apprennes à écrire, les mots ont confiance en toi, laisse-les te confier au jour, Monsieur l’Enfant,

L’enfant serait un vieillard ce matin, l’enfant serait un frêle poète et philosophe de tous les temps, l’enfant remonterait le cours du temps à l’envers, droit devant, en ne cessant de s’alléger de tout le bataclan dont les ans l’ont chargé depuis tant de temps.

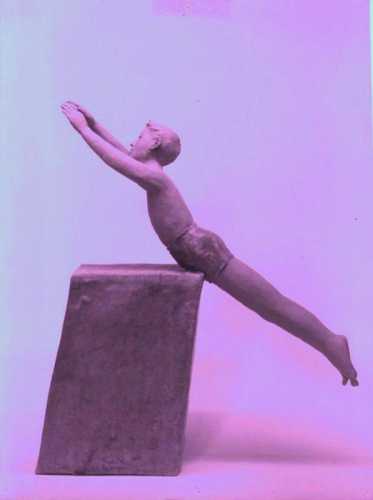

Le mot DANSE lui réapparaît ce matin, et tous les mots se mettent à danser avec l’enfant petite, toute nue et belle dans son long foulard de soie flottant autour d’elle, là-bas sur le haut gazon de la maison de vacances comme suspendue au-dessus des mélèzes, dans l’air frais et bleuté des glaciers, toute seule à danser pour la première fois comme elle a vu, l’autre soir à la télé, l’immatérielle Isadora dans un film d’un autre temps, qui dansait et dansait en ne cessant de danser et danser...

Du jeu de l’Aveugle de leur enfance ils passeraient, alors, au jeu de rôle de l’ici présent. Je serais Isadora et la Trisha ou la Pina d’aujourd’hui: je serais la danse incarnée de demain, je serais la fille de l’air, je serais la continuelle échappée vers l’avant dont le sol léger reste partout mon garant. Ou je serais l’âme retrouvée de Pilou fleurant bon la liqueur hors d’âge.

En retrouvant imaginairement Pilou je me sens en mesure désormais de répondre à toutes les questions de l’Encyclopédie de l’Univers que nous nous posions entre sept et dix ans, assis sous le grand kapokier ou sous le grand frangipanier de notre jardin en enfance. Nous étions alors plus poètes et plus philosophes que jamais nous ne l’aurons été par les allées des années, ou disons que nous vivions alors LA question à l’état pur, sans moyens réels d’entendre aucune réponse pour de bon. Nous étions pendus aux lèvres de la Question, mais l’enchantement seul comptait en somme, jusqu’au jour où les affaires de Pilou, restées seules sur la table d’écolier à laquelle jamais il ne reviendrait, devinrent l’image même de nos questions sans réponses.

À la différence du grand Ivan, qui disait ne point se poser de questions et le recommandait au petit Ivan, Pilou ne faisait que ça: se poser des questions, de même que je ne faisais que me poser des questions. À l'évidence, savoir comment passer le temps de tel ou tel après-midi de pluie n’était pas pour nous une question. Comment ne pas s’ennuyer n’avait jamais été non plus, pour nous, LE problème à solutionner. La seule question qui se posait à nous, avec Pilou, était de choisir entre tant de possibilités de s’occuper, après quoi toutes les questions nous occupaient sans nous laisser le temps de voir passer le temps.

Nous nous intéressions à toutes les questions, avec Pilou, qui touchent à la poésie et à la philosophie sans que jamais ces mots ne soient évidemment prononcés. La présence seule des choses nous intriguait pareillement. Le pourquoi des choses nous interloquait ; l’inimaginable beauté des choses suscitait chez l’un et l’autre le même engouement. Nous pouvions passer des heures à regarder un scarabée tout semblable à une amulette égyptienne. Nous avions entre sept et dix ans et connaissions le sens du mot AMULETTE, tout proche et résonnant cependant tout autrement que le mot TALISMAN.

Les Sciences naturelles nous avaient introduits à la connaissance surnaturelle sans que nous nous en doutions, et c’est tout naturellement que nous nous passionnions pour les choses d’avant les mots. Il était certes prodigieux que tel papillon fût connu sous le nom de Grand Paon de Nuit, ou que tel autre eût été nommé Sphinx Tête de Mort par les savants, mais la chenille à corne de celui-ci, que nous avions capturée et retenue dans une boîte des cigares cubains de notre oncle Victor, nous avait captivés, par ses reptations et ses contorsions semblant ressortir à une fureur panique, bien avant l’établissement formel de son identité au vu des planches de l’Encyclopédie de l’Univers.

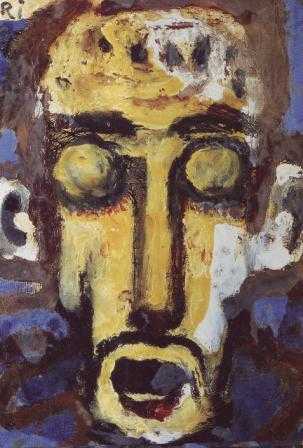

Le Grand Paon de Nuit avait inspiré, à Pilou, la sculpture d’un totem qu’il avait peint de couleurs aussi sombres et vives qu’il était lui-même doux et diapahane apparemment. J’y vois rétrospectivement une annonce prémonitoire, que je relie au rire de Pilou ou à la brutalité dont je faisais preuve dans l’usage des mots. Celui que les réguliers taxent de doux rêveur sait trop de choses dangereuses qu’ils ont appris à se cacher, et qui l’isolent à mesure à leurs yeux.

Avec d’autres compères, nous aurons hanté les grottes, mais seul l’enfant irrégulier se trouve sensibilisé à l’alchimie des choses et des mots par la connaissance des failles. Or nous communiquions avec Pilou, qui n’était pas autorisé à ces exercices de ramping, par transmission de pensée non formulée. Pilou avait-il sondé d’autres profondeurs dès les premières atteintes de son mal. Pilou s’était-il vu traverser les miroirs du temps au seul ébranlement de sa faiblesse ? Avait-il entendu le chant de son sang défaillir ? Avait-il déjà ressenti la surprise infinie contenue dans le mot DÉJA ? Comment savoir ? Ce que je savais seulement, ce que je voyais, ce que je vivais de Pilou était sa fringale de savoir simplement par curiosité d’enfant, et c’était une aussi douce poésie, une aussi douce philosophie que celles des savants de plus de dix ans.

L’enfance de la curiosité est au fondement de l’amour, moins compliqué que ce que le mot AMOUR ne dit le plus souvent que par défaut. L’enfance de demain ne butera plus sur les limites des mots. Rien n’est incommunicable, dit le scarabée sacré à l’enfant entre sept et dix ans, mais il y a des milliards de riens riches à milliards de milliards poudroyant de poussières de poésie et de philosophie dans le mot RIEN qui ne diront rien sans extrême attention de la part du poète et philosophe enfant, de même que l’inattention ne voit qu’un bousier besogneux dans le scarabée sacré dont la Science de l’enfant entre sept et dix ans retrouve la vocation secrète.

Je n’avais certes pas vu la transformation fatale de Pilou, mais à certains secrets nous n’accédons qu’avec le temps. Pilou avait été le premier de nous deux à consulter l’Encyclopédie de l’Univers et m’avait transmis le secret du scarabée sacré, touchant aux métamorphoses, qui ne se vit et se vérifie qu’avec le temps. Un jour pourtant une vision me saisit tandis que Pilou, se relevant de renouer un lacet dans la lumière verdâtre du sous-bois, m’apparut un peu grimaçant, tout grêle et frêle, les joues creusées, comme sculpté dans un bois vieillard, mortel. Et sept jours plus tard, fertig, Pilou m'avait échappé pour se tirer dans le bois sacré où je mettrais une vie àle retrouver...

(Extrait de L'Enfant prodigue, récit en finition.)

...Moi je dirais plutôt : Élodie, je sais bien que c’est un peu arbitraire, que ça tient à des riens, mais tu la vois sourire de profil: c’est pas Melody mais Élodie, ensuite tu la vois se cacher de face : c’est tout à fait Élodie star à la montée des marches de Cannes, enfin tu la vois, là, mutine à craquer: y a qu’une Élodie pour se la jouer comme ça femme enfant - note que j'ai jamais rencontré d’Élodie, mais tu la vois s’appeler Marcelle ou Raymonde ?...

...Moi je dirais plutôt : Élodie, je sais bien que c’est un peu arbitraire, que ça tient à des riens, mais tu la vois sourire de profil: c’est pas Melody mais Élodie, ensuite tu la vois se cacher de face : c’est tout à fait Élodie star à la montée des marches de Cannes, enfin tu la vois, là, mutine à craquer: y a qu’une Élodie pour se la jouer comme ça femme enfant - note que j'ai jamais rencontré d’Élodie, mais tu la vois s’appeler Marcelle ou Raymonde ?...

- Votre première île lointaine est Ascension. Le contraire d’une île de rêve...

- Votre première île lointaine est Ascension. Le contraire d’une île de rêve... - En est-il une où vous avez eu envie de vous établir ?

- En est-il une où vous avez eu envie de vous établir ? La lumière et les ombres

La lumière et les ombres