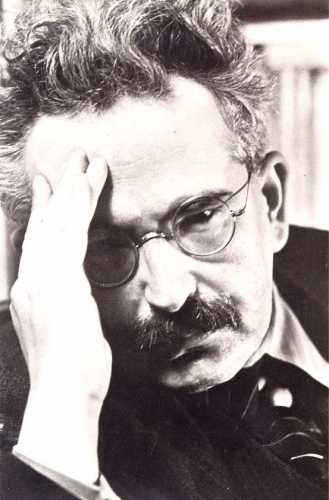

En lisant Walter Benjamin – une vie dans les textes, de Bruno Tackels.

On entre dans ce livre avec le sentiment immédiat qu’il représentera, par son projet et sa mise en œuvre détaillée, relevant pour ainsi du récit romanesque, ou de la chronique épique, une grande traversée à triple valeur existentielle, philosophique et littéraire. D’emblée y est relevé le défi, par l’adresse directe de l’auteur à son interlocuteur occulte, dans une initiale lettre-préface, le défi de faire, après vingt-deux ans de fréquentation assidue, voire « talmudique » de ses textes, ce que Walter Benjamin lui-même l’aurait probablement dissuadé de faire, sauf à le faire comme ça : savoir une biographie, mais ici ressaisie dans les textes de WB lui-même, qui aurait aussi bien crypté sa vie au fil de tout ce qu’il a écrit. « Comme si chaque ligne que vous avez produite », écrit Tackels à Benjamin, « n’était là que pour abriter (et masquer) votre propre récit biographique ».

D’emblée aussi Bruno Tackels révèle à WB, post mortem, à quel point son œuvre, qui avait tout pour être oubliée après avoir été si décriée du vivant de l’auteur, devient aujourd’hui nécessaire et plus audible qu’en « son temps », pour autant que le lecteur accepte de se laisser dérouter sur la «déroute» obstinée de cette vie et de cette œuvre. « Oui, cela devient pour moi de plus en plus évident : vous avez frayé cette route pour des hommes qui ne sont pas sur la route des hommes, vous avez tellement fréquenté ce chemin, qu’aucun de vos contemporains ne pouvait le regarder comme un chemin. Et parmi les plus célèbres, parmi les plus éclairés de vos camarades, il est absolument terrible de constater tant de cécité et de pervers contournements des questions les plus essentielles ».

Est-ce dire que Bruno Tackels se pose pour le seul et véritable interprète de l’œuvre-vie de WB, qui aurait tout compris de cette destinée blessée et de ce génie sujet à tant de malentendus et de dénis ? Nullement. Impliquant jusqu’à Brecht, Adorno ou même Gershom Sholem, Tackels écrit : « Refusant de voir l’incroyable nouveauté que vous leur renvoyiez, ils ont préféré ne pas vous lire, ne pas vous entendre. Et pus que cela : certains ont tout mise en œuvre pour laminer, juguler, étouffer ce que vous aviez engagé ». Est-ce alors dire que Tackels seul ait lu et compris WB et qu’il va célébrer un héros ou un saint ? Pas non plus. S’il dit avoir écrit ce livre « parce qu’elle est l’allégorie absolue du destin de l’intellectuel à l’époque du capitalisme post-fasciste », Tackels relève aussi ceci qui orientera sa propre position critique à l’endroit de son sujet, qu’on pourrait dire d’ailleurs « benjaminienne », donc non soumise à une vénération creuse : « Depuis vint-deux ans que je vous lis (…) je n’arrive pas à comprendre comment vous avez pu entrer dans cette spirale infernale. Je n’arrive toujours pas à comprendre comment vous avez pu vous laisser entraîner dans de telles dépendances mortelles. Et je le comprends d’autant moins que tout en vous respire la liberté, cet appel du large que rien ne semble pouvoir contredire. Je suis donc assez stupéfait de voir comment la souricière diabolique a pu fonctionner. Je sais bien que ces questions sont sensibles, et difficiles à poser. Je me sens pourtant autorisé à vous les renvoyer, depuis toutes ces années que je fréquente votre écriture. C’est même pour moi une absolue nécessité de vous les adresser, dans cette lettre qui vous arrivera plus tard. Je vous sais trop sur-conscient de tout pour ne pas vous les être posées, ces questions qu’aujourd’hui on ajourne pudiquement, en les considérant comme n’étant pas politiquement correctes ».

Arès la lecture des cent première pages de ce livre, je suis convaincu d’avoir affaire à un ouvrage honnête, très important par le filtrage des « contenus spirituels » de WB et non moins admirable par sa mise en forme et son expression, d’une parfaite limpidité et d’une tension narrative immédiate et constante. Vous me dites que la culture occidentale est finie et qu’il n’y a plus qu’à retirer l’échelle ? Foutaises !

En ce qui me concerne, je vais consacrer à la lecture de Walter Benjamin – une vie dans les textes, un cahier de notes précises et systématiques, que je partagerai avec me lecteurs. En espérant que cela ne les déroute pas, évidemment, d’une lecture personnelle assurément vivifiante…

TACKELS Bruno. Walter Benjamin – une vie dans les textes ; biographie. Actes Sud, 839p.

TACKELS Bruno. Walter Benjamin – une vie dans les textes ; biographie. Actes Sud, 839p.

En exergue ceci : « Ils viennent de la nuit la plus noire, la nuit vénitienne, si on veut, éclairée par quelques pauvres lampions d’espoir, une lueur de fête au fond des yeux, mais hagards et tristes à pleurer ce qu’ils pleurent, c’est de la prose… Ils viennent de la folie et de nulle part ailleurs. Ce sont des personnages qui ont surmonté la folie et, pour cette raison, font preuve d’une superficialité déchirante, tout à fait inhumaine et imperturbable. Pour désigner d’un mot ce qu’ont de charmant et d’inquiétantm on peut dire qu’ils sont tous guéris. »

- En guise de préface, BT adresse une lettre à WB.

- Lui dit qu’il le pratique depuis 22 ans.

- Entend désormais contribuer à la diffusion de cette œuvre « jamais aussi vivante » qu’à présent.

- Inaudible il y a 70 ans.

- Alors qu’advient «l’heure de son réveil » en cette période de « catastrophe continue ».

- Relève « à quel point ce que vous avez vécu, pressenti, diagnostiqué, analysé, anticipé, relayé, préparé s’est trouvé dramatiquement confirmé ».

- Comme si la vie et l’œuvre de WB relevaient de la pure prophétie.

- A donc commencé par vivre « l’étude interminable du livre ».

- Suivie, depuis trois ans, par l’étude d’une vie enchâssée dans les écrits de WB.

- Rappelle la critique féroce de WB contre les biographies de Goethe ou de Kafka.

- Son projet sera en somme d’une conversation occulte, à travers les textes.

- Relève ensuite les coups de poignard subis par WB de la part de ses amis.

- « Refusant de voir l’incroyable nouveauté que vous leur renvoyiez ».

- Relève aussi les louanges convenues et le pillage des idées de WB après sa mort.

- Puis affirme que «les traces authentiques» ne s’effaceront pas.

- Cite ces documents qui montrent à quel point les amis de WB n’ont pas été à la hauteur.

- BT affirme que la lecture de WB l’a écarté lui-même de la « route des hommes ».

- Sur une route que WB a lui-même tracée.

- Relève le côté voyant de WB.

- Veut montrer combien la vie de WB a été abîmée.

- L’histoire de WB comme « allégorie absolue du destin de l’intellectuel à l’époque du capitalisme post-fasciste ».

- Lui fait cependant cet aveu : que depuis 22 ans qu’il le lit il n’a pas compris comment WB avait pu « entrer dans cette spirale infernale ».

- S’interroge ici sur un point délicat, impliquant une faiblesse « suicidaire » de WB, qu’on esquive par vénération convenue, politiquement incorrecte.

- Voit en l’œuvre de WB comme le rapport de « ce qui se passe dans la tête d’un homme qui descend vers l’enfer ».

- La composante dostoïevskienne de cette vie-œuvre.

- Remercie au passage Matthias Langhoff qui lui a donné l’idée de cette lettre.

- Souligne qu’aujourd’hui « la pensée n’a plus d’intégrité », étant « manipulable, un produit acheté dont on peut donc se servir à volonté ».

- Dit enfin qu’il a voulu « redonner la parole au vaincu ».

- Rappelle le camouflet, typique, que Klaus Mann a fait subir à WB.

- Comme une autre forme de déni.

- Un essai biographique lancé, justement, contre le déni.

-  Introduction

Introduction

- Ce sera donc un essai biographique qui inverse le dispositif ordinaire de la biographie où la vie « éclaire » l’œuvre.

- La vie de WB est une énigme qui relève même de l’ « équation monstrueuse ».

- Une existence désastreuse, traversée par une conduite d’échec récurrente, malgré ses dons et son énergie vitale peu commune.

- Voit la réalité avec 100 ans d’avance alors qu’on l’accuse d’en avoir 50 de retard…

- À son inadaptation chronique répond sa propension au voyage.

- Semble exclure toute issue ou solution, alors que son ami Gershom Scholem s’engage dans l’utopie palestinienne.

- Une vie où l’amour relève aussi de l’énigme.

- Sous le signe du « désir impossible ».

- Un homme « seul et mélancolique »

- Pressent la catastrophe et semble la préparer dans sa vie même.

- Ne trouve un peu de répit que dans les îles… et les bibliothèques.

- A compris que les idées « se brisent dangereusement à la fréquentation des hommes »,

- Ainsi qu’il rompt avec son premier maître, Gustav Wyneken.

- Multipliera d’ailleurs les ruptures, souvent brutales.

- Marqué à jamais par la mort brutale de son ami le jeune poète Fritz Heimle, qui se suicide avec sa fiancée en 1914.

- Même suicide que celui de Witkacy en 1939, avec sa fiancée…

- « Ce jour-là Benjamin est mort une première fois ».

- Jusqu’à la fin, après l’exil à Paris, vécu comme dans une souricière, et dans les années de plus en plus sombres, il incarne une « victime paradoxale ».

- Une vie qui doit échapper cependant au récit légendaire.

- Interdit « toute mythologie ».

- Voudrait plutôt illustrer l’œuvre-vie comme « un gigantesque autoportrait continué ».

- Au fil d’une lecture rigoureusement chronologique des textes.

- Adorno relevait déjà que la personne de WB avait été le médium de son œuvre.

- Le même Adorno voyait en WB un homme absent de son corps, ce que BT récuse absolument.

- Postule au contraire que tout en l’œuvre de WB « respire le corps ».

- Son œuvre comme une « scène de chair ».

- Déplore le manque de synthèse introductive en langue française.

- Signale cependant les travaux de Tiedemann, Witte ou Jean-Michel Palmier.

- Revient sur la nécessité d’un essai.

- Et d’autant plus que le genre est celui que WB « habite ».

- Rappelle que la pensée de WB ne cesse d’entremêler trois motifs : le problème du langage, la thématique de l’art et la critique de l’histoire.

- Le support de la pensée de WB est constitué par « l’ensemble des expériences et des rencontres qu’il a pu faire ».

- L’écriture occupe WB de 1910 à 1940.

- Toute son écriture résiste et lutte contre tout ce qui vise à effacer l’écriture.

- Son écriture tentera de dire l’histoire. Son histoire et toute l’histoire.

- Son écriture est prémonition vécue de la catastrophe.

- Mais la temporalité de l’œuvre de WB n’est pas le futur : c’est le présent.

- Il s’agit enfin de réapprendre à lire WB en continu.

- De déchiffrer une œuvre plus codée, poétiquement, que difficile au sens des concepts de la philosophie.

- Une écriture d’une nouveauté littéraire souvent inaperçue.

- Dont le « noyau poétique » est mal perçu, autant que ses vertigineuses ellipses.

- Rappelle la relation délicate de WB avec l’objet-livre, par trop tributaire du Système.

- Thématique hautement contemporaine : comment échapper à la logique du Système.

- Rappelle que WB a publié très peu de livres de son vivant.

- La forme de son œuvre est éclatée, riche de fragments souvent brefs.

- Une œuvre qui eût pu sombrer dans l’oubli à cause de cela même.

- Rappelle alors le rôle « publicitaire » d’Arendt, Malraux ou Bataille.

- Note enfin que l’heure de WB a sonné.

- « Ses intuition ont largement pollinisé ».

- I. Décalé – L’enfance de Benjamin

- Né à Berlin en 1892 dans une famille très aisée de commerçants juifs.

- Ses parents lui donnent trois prénoms qui pourraient le protéger.

- Il n’en profitera pas.

- Le milieu dégage un « sentiment immémorial de sécurité bourgeoise ».

- BT cite la Chronique berlinoise, l’un des seuls textes où WB parle explicitement de son enfance.

- Il y évoque l’appart labyrinthique de sa grand-mère.

- Dont la loggia constitue une vigie sur l’extérieur.

- Position qu’il occupera toujours, du guetteur.

- La famille compte diverses personnalités éminentes : notamment le mathématicien Schoenflies, et sa grand-tante Frederike Josephi, femme de lettres connue qui l’initie à la graphologie et modère les rapports de WB et de son paternel.

- Très dépressive, elle met fin à ses jours en 1916.

- Le père de WB est un homme d’affaires massif.

- Que son fils évoque en potentat dictant ses ordres par téléphone.

- Les deux hommes n’auront rien à se dire.

- Sauf sur les ventes aux enchères et les collections.

- Evoque les coups de marteau de son père…

- Les rapports avec la mère sont plus complexes.

- Voit en elle un bijou à protéger.

- Voit le plastron de son père comme une armure, et dans son regard l’éclat d’une arme…

- Sa collection de cartes postales doit beaucoup à la grand-mère maternelle.

- « Toute la vie de Benjamin tient dans ce trésor de l’enfance ».

- Ses cartes nourrissent son aspiration à «une autre langue du monde ».

- Très tôt WB s’oppose à l’enseignement traditionnel.

- Reçoit des cours particuliers.

- Découvre l’importance du rêve.

- Pressent vite qu’une menace plane.

- Vit précocement l’expérience de la profanation.

- Envoyé par ses parents à une cérémonie religieuse chez un proche, il se perd dans un quartier chaud et en éprouve du plaisir.

- « On peut prendre dans son lit les livres et les putains », écrira-t-il.

- Eprouve très tôt le sentiment d’être « à part ».

- Sera toujours de santé fragile.

- S’oppose virulemment aux «formes archaïques de dressage ».

- Son séjour à l’internat comptera énormément.

- Il y rencontre Gustav Wyneken, professant un enseignement à la Steiner.

- Ce sera, à la pension Haubinda, son premier (et seul) maître.

- Expérience fondatrice pour WB. (p.44)

- Dont il parle dans son journal.

- Où il relève aussi le caractère ambivalent de la Jugendbewegung (Mouvement de la jeunesse).

- Relève l’importance de la langue dialectale.

- BT évoque les Wandervögel, qui se feront enrôler dans la SA.

- WB forge ses premières armes critiques.

- Revient à Berlin où il fréquente un cercle proche de Wyneken.

- Commence à forger sa théorie du voyage.

- Récuse la passivité contemplative.

- Autant que le voyage culturel conventionnel.

- Considère le voyage comme une lecture du monde, où la lecture s’inscrit en abîme.

- Prône les « conversations essentielles » à la Witkacy.

- Dès 1910 (il a 18 ans), publie ses premiers textes sur l’enseignement.

- Sa pensée part de Wyneken et y reviendra en boucle.

- Il signe ses articles Ardor.

- Me rappelle les Streber romantiques de Fribourg, vers 1970…

- WB est attaché à une conception hyper-élitaire de l’intelligentsia.

- Entrevoit une nouvelle « ère de la jeunesse ». Touchante utopie dont il va revenir …

- La jeunesse vue comme une Belle au bois dormant qu’un prince va réveiller…

- Choisit, plus que la rhétorique édifiante ou dogmatique, les détours du conte ou de la fable.

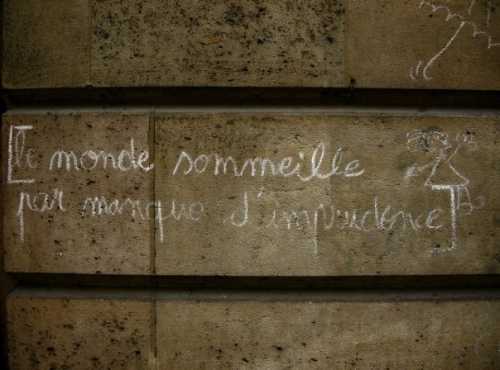

- « L’ennemi c’est d’abord la masse informe endormie ».

- On l’imagine devant le jacuzzi culturel de nos jours…

- En 1911, entreprend un voyage en Allemagne, puis en Suisse et en France, avec deux potes.

- En tient un journal détaillé.

- Y relève les tensions liées aux relations triangulaires.

- Qu’il multipliera toute sa vie...

- Théorise le conflit entre lois sociales et liberté individuelle.

- Perçoit bien le caractère religieux de l’homme de la terre et le sentiment social du citadin.

- Son écriture révèle déjà une porosité et une plasticité étonnnantes.

- En juillet 1911, voyage en Suisse, de Wengen à Genève via Vevey et Lausanne, avec ses parents.

- Son trip : lire de la morphologie latine sur une colline.

- Perçoit « l’idéologie du pire » chez les Wandervögel.

- Marque un vif intérêt, tout matérialiste, pour la limonade gazeuse ( !)

- Manifeste une ironie acérée dans ses observations, notamment à propos d’une famille de touristes… (p.52) ou un pasteur au sourire stupide.

- Fustige toute domination injuste.

- À Vevey, Lausanne et Genève, il déchiffre la ville à travers ses strates sociales.

- Dit de Lausanne que c’est une « ville forte (prenante) par son caractère citadin diablement pur».

- Parle probablement des « parties noires de la ville » qu’évoque Cingria, car Lausanne fait plutôt bourg paysan ou ville de villégiature…

- Il dit « prendre la ville en rêve ».

- La vision de deux jeunes filles le rend tout joyeux.

- Un côté hédoniste walsérien dans l’ingénuité de ses observations.

- À propos des deux jeunes filles : « …la phrase est déjà partie… mais je me réjouis – me réjouis, beaucoup comme un bébé à qui le bon Dieu en personne a offert une tétine » (p.54)

- L’écrivain est déjà plus que là…

- II. Radical – Les années d’études

- Sous-titre : « Je suis déjà pris d’un peu de dégoût ».

- Le 8 mars 1912, à 20 ans, WB obtient son bac haut la main.

- Son père lui offre un voyage en Italie.

- Voyage de formation à la Goethe, avec trois amis.

- Il entend cependant désacraliser le voyage.

- Départ en courant, presque raté.

- Thème récurrent de « Benjamin courant épuisé »…

- Traversant la Suisse il note : « En lettres rouges de fer blanc, hautes de plusieurs mètres, sur les forêts, les prairies, on lit PNEU CONTINENTAL. Des affiches de marques de chocolat tentent de rivaliser, mais en vain ».

- Dit, après s’être foutu par terre et relevé, à Locarno : « Je prends un chemin qui ne mène nulle part ».

- Ce qui fait écho à Heidegger.

- Les paysages italiens ont « cette faculté de faire parler l’histoire humaine ».

- En courant il fonce voir la Cène de Vinci, après avoir oublié sa canne dans un musée.

- Donc il a une canne à 20 ans. Comme J...

- Réfléchit déjà sur le caractère unique de l’œuvre d’art.

- Déjà connue par la reproduction, elle est à reconnaître.

- Et cet accès scelle à la fois un effondrement.

- Découvre la liberté de l’étudiant.

- Visite le cimetière de Milan qu’il trouve un « effroyable amoncellement de laideur et de banalité arrogante ».

- Bien sérieux comme à 20 ans…

- « La mort, qui est démocrate, et l’alliée des pauvres, s’est vengée »…

- Fustige aussi l’aspect de temple baroque d’un lit à deux places…

- Une plume acérée qui s’efforce de faire parler les choses.

- Lui vient un vif désir de théâtre.

- Déçu par le Gloria de D’Annunzio.

- Mais une astuce de V-Effekt de la mise en scène l’intéresse.

- Découvre en outre le Teatro Olimpico et l’architecture de Palladio.

- La scénographie comme une possibilité de passage de la scène à la rue.

- Développera cette découverte dans Sens unique vers les années 20.

- Référence au tableau La Rue de Palladio.

- Rebondira aussi dans son observation des Passages parisiens.

- Autre découverte : Venise et son « train de grande ville ».

- Où il faut « marcher vite »…

- Fils de bourgeois, peine à comprendre le monde ouvrier.

- Découvre, naïf, la violence sociale.

- Revient à Fribourg-en- Brisgau où il est inscrit à l’Uni.

- Très vite déçu par les professeurs (p.61), qui sont pourtant loin d’être des nuls.

- Dit ses cheveux « pleins des serpents de la bêtise »…

- S’engage dans la militance universitaire et de grandes lectures : Shakespeare, Dilthey, Hölderlin, Wilde.

- Estime le Portrait de Dorian Gray « parfait et dangereux ».

- Wyneken a fondé une section pour la réforme scolaire dans l’Association des étudiants libres.

- Heidegger est également à Fribourg.

- WB prône, dans l’esprit néo-hégélien de Wyneken, une révolution culturelle « au service de l’esprit pur ».

- En été 1912, voyage avec Franz Sachs au bord de la mer du Nord.

- Y découvre l’ hypothèse sioniste avec un ami de Sachs.

- Pense, lui, que le sionisme ne peut être que supranational.

- Décrit ces années dans sa Chronique berlinoise.

- Se retrouve à Fribourg en 1913.

- Probablement à l’invite de Wyneken.

- WB rencontre le jeune poète Fritz Heinle, qui va devenir son plus cher ami.

- S’interroge sur la capacité politique des étudiants.

- Se distancie ensuite de Wyneken et de tout militantisme.

- Se lie avec Heinle qui « pinte, bouffe et écrit des poèmes ».

- Organise des rencontres-débats et autres conférences.

- S’essaie à des poèmes-délires.

- Collabore à la revue Der Anfang (Le Début).

- Lit Kant et surtout Kierkegaard (Ou bien ou bien), Büchner, Hesse et Maupassant.

- Voyage en Forêt-Noire, visite le retable d’Issenheim à Colmar, découvre le monde des anges.

- Puis il va découvrir Paris, qui comptera énormément dans sa vie.

- Herbert Belmore sera le confident de sa jeunesse, comme le sera plus tard Gershom Scholem.

- Cherche à se libérer du sentiment sentimental.

- Calme les ardeurs « mystiques » de Belmore.

- Il est à Paris en mai 1913. Et c’est l’illumination.

- Il se sent chez lui.

- Les rues le captivent, « beaucoup plus intimes que celles de Berlin »

- Epaté par les boulevards.

- Le côté théâtre à coulisses. « Une sorte d’intérieur à l’air libre ».

- Le retour à Fribourg est rude.

- Puis se retrouve à Berlin.

- Publie L’Expérience dans la revue Der Anfang.

- Le thème reviendra souvent.

- Dénonce les dérives nationalistes et antisémites de l’Association des étudiants libres.

- Amitié avec Joël Ernst, qui le suivra dans ses expériences avec le H, vingt ans plus tard.

- Se dispute avec Heinle autant qu’il l’aime, relevant un « pur conflit » entre eux…

- WB hyper-mimétique. Anecdote significative de la lecture dédoublée (p. 72)

- Poursuit ses textes signés Ardor.

- Se fait une réputation d’ours mal léché.

- Amorce (1913-1914) la rupture d’avec son maître Wyneken.

- Et c’est alors que Scholem entre en scène.

- Aspire à une communication d’esprit à esprit de type messianique.

- WB est à la fois chef spirituel fascinant et personnage échappant au commerce des hommes.

- Reprend cependant la présidence de l’Association des étudiants.

- Critique violemment la vocation utilitariste de l’Université.

- L’étudiant est selon lui l’égal du professeur, « un être créateur à part entière ».

- Stigmatise la contradiction inhérente aux relations entre l’Uni et l’Etat.

- Prône « la transformation du système d’enseignement en une communauté d’hommes créateurs. (p.76)

- Apparaît le premier « squelette de la tâche critique ».

- Aspire à faire apparaître « l’état imminent de perfection ».

- Erre un peu entre diverses dames.

- Histoire symbolico-romantique des quatre bijoux (p.79).

- Nouveau montage relationnel triangulaire, qui fera école…

- L’Europe bascule dans la guerre : Fritz Heinle se suicide avec sa fiancée, dans les locaux du Club des étudiants.

- Evénement traumatique pour WB, comme une première mort. La sienne surviendra aussi au début de la prochaine guerre…

- Sa lucidité sur la catastrophe générale s’accentue soudain.

- Fritz avait 19 ans.

- WB s’efforcera de défendre sa poésie.

- Sans résultat : ce qu’il a à en dire est par trop indicible.

- Evoque cette période berlinoise comme la fin d’une « véritable élite ».

- De l’impossible enterrement de son ami et de sa fiancée (p.82)

- WB passe en conseil de révision où ses tremblements nerveux (auxquels il s’est exercé) lui valent d’être libéré.

- BT remarque que cela a dû lui coûter, honnête comme il était.

- S’efforce de ne pas perdre le fil de l’étude.

- La réflexion sur deux poèmes de Hölderlin en sera une base.

- Un appel de Wyneken à la jeunesse allemande en faveur de la guerre, et sa réponse cinglante, consomment leur rupture en 1915-1916.

- Pour lui, c’est une trahison de leurs idéaux.

- Ardor continue de publier.

- Fustige plus que jamais l’Université (p.85)

- Se protège lui-même par la lecture de Hölderlin et Baudelaire.

- En janvier 1915, signe un texte important sur l’imagination.

- En juillet, rencontre Werner Kraft, futur spécialiste de Kraus.

- Et se lie plus étroitement avec Gershom Scholem.

- Récit de leur rencontre (pp.86-87)

- Scholem jeune est un fougueux pacifiste, en rupture avec son milieu.

- Histoire rocambolesque du « mariage » de WB avec Grete Radt.

- Poursuit ses études à Munich où il rencontre Rilke.

- Rencontre aussi Felix Noeggerath, qu’il appellera « le Génie ».

- Evite le milieu littéraire.

- Multiplie les sujets d’étude personnels.

- Met au point sa propre méthode critique, « incroyablement féconde et renouvelée » selon BT.

- Hölderlin en sera une pierre de touche.

- La critique comme « chantier de survie ».

- Sa lecture de Hölderlin vise à la fois la réflexion sur l’Allemagne et l’exorcisme de la mort de l’ami.

- La critique dégagée du « jugement de goût ».

- S’agissant d’une « réflexion et analyse de la mis en crise suscitée par l’œuvre ».

- En quête de la forme intérieure, au sens du « noyau poétique ».

- Ce qu’il appelle Das Gedichtete.

- «Toute œuvre d’art possède en elle un idéal priori,une nécessié d’exister».

- Cherche à dégager la « tâche du poème ».

- Ce n’est pas « la vie qui explique le poème, mis le poème qui fait le récit de la vie ».

- Ainsi du projet de BT.

- Lequel montre que les deux poèmes, Courage du poète et Timidité, sont deux versions de la même œuvre en miroir.

- Jamais WB ne fait allusion à la « folie » de Hölderlin.

- « C’est le poème qui porte les dieux et non l’inverse ».

- WB arrache Hölderlin à la vision « grecque » de Heidegger.

- René Girard reprend cette interprétation dans Après Clausewitz.

- BT rappelle les trois axes de la recherche de WB :

- 1) Une philosophie active de l’Histoire.

- 2) Une théorie renouvelée du langage.

- 3) Une critique concrète des œuvres.

- La question du langage est prioritaire entre 1915 et 1920.

- Celle de l’art devient cruciale dans les années 20.

- Er l’Histoire est le point nodal des dernières années.

- En 1916, à Munich, se rapproche de Dora Pollack.

- Rompt avec Grete Radt.

- Ecrit une lettre importante à Martin Buber, où il récuse toute forme d’écriture à visée politique, se fondant sur sa théorie du langage.

- Conteste une écriture réduite à un «moyen » de persuasion conventionnel.

- « Ma notion d’un style et d’une écriture objective, par là même hautement politique, est celle-ci : conduire à cela qui est refusé au mot ».

- Buber le prend mal, qui le qualifiera de «démoniaque ».

- Le langage, selon WB, n’est aucunement propre à l’homme ».

- Relève de multiples occurrences et niveaux de langage.

- Sa définition « minimale » serait alors que le langage est « à penser comme le principe qui tend à la communication de contenus spirituels ».

- Propose la distinction de trois strates.

- 1) Le langage de l’être créateur, omniscient et divin.

- 2) Le langage muet de la nature, précisément créé par les noms de Dieu, à l’exception de l’homme.

- 3) Le langage des hommes.

- Dieu confère le pouvoir de dénomination à l’Adam.

- Dans la bouche d’Adam, les noms acquièrent une fonction de connaissance.

- La véritable Chute, pour WB, n’est pas tant l’exclusion du paradis que l’épisode de Babel.

- Depuis Babel, « les mots ont chuté hors de la réalité ».

- Les hommes sont tombés dans les sphères du jugement et du savoir.

- Les mots sont pour ainsi dire «déchus».

- Cela signifie-t-il déclin ou décadence ?

- WB refuse de le croire.

- Il va s’efforcer au dévoilement «de la tendance des choses à se produire comme mimesis des mots, pour nous hommes finis ».

- « Seul le mot peut garder la trace immémoriale d’un sens passé qui jamais dans le passé n’a pu se donner comme tel ».

- Le mouvement va donc, face à l’avenir, vers une requalification des mots dans le sens de la « noblesse du nom ».

- On comprend alors le rôle central de la poésie.

- Selon lui, la « déchéance » d’une civilisation, dans son rapport au langage, est chargée d’une force rédemptrice.

- Formidable outil critico-poétique pour aujourd’hui encore !

- Le 28 décembre 1916, la réalité militaire le rattrape.

- Déclaré « apte aux travaux de campagne ».

- Dora le rejoint et devient sa maîtresse près avoir quitté son mari.

- WB va tout faire pour échapper à l’enrôlement. (p.97)

- III. 1917. Premier exil en Suisse.

- III. 1917. Premier exil en Suisse.

- La tentation universitaire.

- En janvier 1917, WB est convoqué à Berlin par les autorités militaires.

- Cette fois n’y coupera pas.

- Donc s’enfuit en Suisse.

- Avec Dora Polack.

- Se retrouvent à Saint-Moritz, Genève puis Berne.

- Se marient en 1917 à Berlin.

- Paul offre à WB le Lesabendio de Paul Scheerbart, qui deviendra un livre-fétiche.

- Les jeunes mariés séjournent à Dachau ( !).

- Rédige divers textes sur l’esthétique et lit Dostoïevski.

- À Zurich, retrouve Balmore et se dispute violemment. Rupture.

- Entreprend son essai sur Dostoïevski, dans lequel il parle manifestement de lui.

- Applique sa réflexion sur le langage – que le langage révèle la vie elle-même.

- Evite systématiquement le « je ».

- Revient sur la catastrophe personnelle (l’ami) et collective (la guerre » qu’il a vécue.

- S’enorgueillit d’être le meilleur écrivain de sa génération parce qu’il ne dit jamais « je ».

- Souligne l’ »identité métaphysique » de Mychkine.

- S’intéresse à ce qui suit l’effondrement des personnages de D.

- L’échec du Mouvement de la jeunesse, qu’il a vécu, recoupe l’ « enfance blessée » du peuple russe.

- Tout le mouvement du livre s’apparente à l’effondrement d’un cratère.

- Métaphore importante et récurrente.

- BT relève la force de l’allégorie dans le développement de l’écriture de WB.

- Dans une lettre, WB évoque les « influences démoniaques et fantomatiques » dont il se tient distant alors qu’elles envahissent le monde sans loi.

- Leur oppose la « loi de l’éros ».

- En septembre 1917, Dora et WB s’installent à Berne, à l’Hôtel Gotthard.

- S’inscrit à l’Uni pour renouer avec Kant.

- Ecrit un Programme de la philosophie qui vient.

- Se cherche un sujet de thèse fondée sur la critique du néo-kantisme.

- « Non pas contredire, mais prolonger Kant ».

- Dans le sillage de Hermann Cohen.

- Entend révolutionner le concept d’expérience, réduit et limité aux sciences mathématiques de la nature par l’école néo-kantienne.

- Excellent exposé du projet par BT. (p.105).

- WB en vient à remettre en cause le terme même de conscience.

- Par référence à une « pure conscience transcendantale ».

- Sa nouvelle phénoménologie nous ferait remonter à la connaissance pure, en un lieu qui, précise BT, « fait sauter les barrières disciplinaires entre le domaine de la nature et celui de la liberté, entre science et morale, physique et métaphysique ».

- La théorie du langage sera elle-même le vecteur et le laboratoire de cette nouvelle philosophie.

- « La vérité de la connaissance est nécessairement une expérience langagière ».

- Et de fait, toute son œuvre l’illustrera.

- À Berne, il rencontre Ernst Bloch. Qui vient de publier L’Espoir de l’utopie.

- WB s’en sent assez proche. Tous deux font référence à la scolastique.

- Heidegger, qui travaille lui aussi à la théorie du langage (sur Duns Scvot) se fait étriller par WB qui le trouve par trop académique. (p.108)

- WB et Bloch ne convoquant les formes de la tradition que pour les démythologiser.

- Cela que l’Université ne pardonnera pas.

-  En 1918, revient à Locarno qu’il aime autant que l’Engadine chère à Nietzsche.

En 1918, revient à Locarno qu’il aime autant que l’Engadine chère à Nietzsche.

- Bénéficie toujours de la manne paternelle.

- Stratège « sans vergogne » selon BT…

- 11 avril 1918 : naissance de Stefan Rafael.

- WB très marqué par cette naissance.

- Passionné par la littérature enfantine.

- A raflé tout ce qu’il a pu dans la bibliothèque maternelle. Trésor de contes et de légendes, Brentano & co.

- Le thème de l’exil se fait jour.

- Détails sur le monde de la bibliothèque.

- Fétichisme. Goût des livres hors de prix, « tabous »… (p.110)

- Son séjour en Suisse est marqué par l’intensification de ses relations avec Gershom Scholem.

- Grande influence réciproque.

- Relations sérieuses et ludiques à la fois.

- Jouent aux échecs à Muri ( !) où ils instituent une université virtuelle bicéphale…

- Le petit Stefan est utilisé par Dora dans une correspondance triangulaire ( !)

- Relations mimétiques relancées.

- Profondes différences aussi entre GS et WB.

- A l’université, WB rencontre Hans Heyse, futur idéologue nazi.

- Très impressionné par WB…

- WB étudie le romantisme.

- Et plus précisément son noyau mystico-messianique.

- Dégage, en art, le concept de modernité.

- Etablit que toute réalité artistique devient « une réalité critique et immédiatement pensante ».

- Eté 1918 agité, au bord du lac de Brienz.

- Nouvelles tensions entre Dora et Scholem.

- Scènes de plus en plus violentes entre Dora et WB.

- Scholem témoin : « Finalement on a honte pour eux »…

- En janvier 1919, Scholem leur présente sa future épouse.

- Le couple accueille aussi Wolf Heinle, frère de Fritz.

- Mais là aussi on se dispute et se quitte.

- L’armistice ne fait pas la joie de WB.

- Sent la catastrophe annoncée.

- Peu d’échos de l’actualité dans sa correspondance.

- Scholem partira en Palestine en 1923.

- WB écrira beaucoup de lettres, dont il pense que ce n’est pas de la littérature mais du témoignage.

- Vision élitiste de la politique. Craint la dérive populiste de la démocratie.

- Soutient sa thèe de doctorat en 1919. « Summa cum laude ». ce sera son seul succès universitaire.

- Sa notion de la critique passe du « jugement de goût » à un « accomplissement » de l’œuvre et à sa « résolution dans l’absolu ».

- Cette démarche implique un véritable mode de vie, de l’homme de lettres à la Montaigne.

- La thèse paraît en 1920 à Berne et Berlin.

- Pense alors à fonder une revue, qui serait la revue idéale…

- Qui capotera avant de paraître.

- Mais les projets sans lendemain foisonneront sur la « pente de l’échec » de WB.

- Séjour au bord du lac de Brienz.

- Stefan gravement malade.

- Et les parents de WB débarquent.

- Les querelles éclatent entre fils et père.

- Le père voudrait que WB fasse enfin un métier.

- Et WB se veut seulement homme de lettres.

- Se réfugie dans la lecture de Goethe.

- Puis se retrouve en Engadine, où il lit Ernst Bloch et Gide (La porte étroite), Les par ados artificiels et Péguy dont il se sent également proche.

- Pense déjà que l’œuvre ne se révèle que par le travail du temps.

-

- Le temps seul confère sa « valeur d’éternité », selon kandinsky, à l’œuvre d’art.

- Envisage de passer son Habilitation universitaire.

- Passe tout l’hiver à Vienne, Stefan étant soigné dans un sanatorium.

- Catastrophe . un colis hyper-précieux, contenant de slivres « tabous », dont Lesabèndio, disparaît.

- L’utopie perdue, c’est le cas de dire…

- IV. Retour à Berlin

- Refuge pour un ange.

- WB se voit en ange inaccompli, au sens de la Kabbale.

- Tiraillé entre deux autorités : l’Université et son père.

- Position schizophrénique.

- En outre déchiré entre spécificité juive et intégration allemande.

- Cf. le portrait d’Arendt, citant Kafka à propos de cette génération : « Par les pattes de derrière, ils étaient collés au judaïsme des pères et avec les pattes de devant, ils ne trouvaient pas de nouveau sol ». (p125).

- Sa relation avec la religion est de type mystico-anarchiste.

- La fortune du père est entamée par la crise économique.

- La situation du couple devient difficile, que WB dit « terrible ».

- Mais il continue d’acheter des livres hors de prix.

- Son père refuse de l’aider à ouvrir une librairie.

- La cohabitation devient intenable.

- Le couple s’installe chez un ami de WB.

- Renoue avec Eric Schoen, élève de Debussy. Nouvelle relation compliquée.

- Rencontre S.J. Agnon, écrivain hébraïque notable.

- Donne des leçons de graphologie, où il excelle.

- Dora fait de la traduction.

- Il souffre d’être séparé de sa bibliothèque.

- Cherche un éditeur pour Fritz Heinle, qu’il ne trouvera jamais.

- En 1920, il a 28 ans.

- Le couple marche bien. Plus pour longtemps…

- Dora lui offre un Klee, Présentation du miracle.

- Dont il acquerra plus tard Angelus novus.

- Son entourage le presse de se rapprocher du judaïsme.

- Il travaille à la traduction des Tableaux parisiens de Baudelaire.

- Réaffirme sa conception de l’homme de lettres à la Montaigne, qui ne fait qu’écrire.

- En 1921, lance un projet de revue lié à sa rencontre de Jula Cohn. Dont il tombe bientôt follement amoureux.

- Compose, en 1921, La Tâche du traducteur.

- Reste à Heidelberg loin de Dora.

- Année charnière que 1921.

- Se passionne pour la démonologue et la magie kabbalistique.

- Scholem se dit honoré d’être tutoyé…

- WB ne séduit les femmes que par sa conversation.

- Le projet de revue s’intitule Angelus Novus.

- Vise très haut.

- Passion pour Klee, Macke et Kandinsky.

- Rédige Critique de la violence, important par rapport à son travail sur Goethe.

- La figure de l’ange devient référentielle.

- À propos d’une certaine auberge mythifiée avec Scholem, évoque ses « garages d’anges »…

- Il aime, par dérision, se surnommer Dr Nebbich (misérable, minable en yiddisch).

- BT souligne la composante du joueur chez WB.

- Baignant dans la logique du conte pour enfants.

- À propos de la revue, affirme qu’une revue est le « témoignage de l’esprit de son époque ».

- Vise très haut.

- L’actualité doit être arrachée aux faits divers pour toucher à l’histoire.

- En quête du réel contemporain, distinct de l’actualité des quotidiens.

- De même la critique doit-elle se détacher du seul jugement.

- Elle doit aller au cœur de l’œuvre, et en dégager le positif.

- WB se voit comme l’ange du Talmud qui chante son hymne puis disparaît.

- En 1922, il comprend que la revue ne verra pas le jour.

- Il s’en doutait.

- Son père le somme de prendre un emploi dans une banque.

- Nouvelle dispute. Il stigmatise la mesquinerie des siens.

- Les parents de Dora le soutiennent en revanche.

- Il envisage toujours l’ouverture d’une librairie.

- En février 1922 achève son essai sur Les affinités électives.

- Qui ne paraîtra qu’en 1924.

- L’essai est précédé par deux autres textes qui l’éclairent :Destin et caractère (1919) et Contre la violence (1921).

- Joue déjà la comédie contre la tragédie, préfigurant le théâtre de Brecht.

- Me rappelle Brecht répondant à Kateb Yacine qui lui racontait la tragédie algérienne : « Ecrivez donc une comédie !»

- WB réfléchit au recours à la violence « de droit ».

- Service militaire et police.

- Les dangers de la police.

- Se demande s’il est possible de liquider les conflits sans violence.

- Et répond par l’affirmative.

- En introduisant des notions apparemment iréniques. Comme « la culture du cœur » et ses « moyens purs »…

- Mais sa pensée va bien au-delà de vues lénifiantes (pp.150-151)

- Sa réflexion sur la « violence mythique » recoupe celle de René Girard dans Après Clausewitz.

- Se heurte à l’énigme de la « violence divine ».

- Son approche des Affinités électives et marquée par ses propres tribulations privées, notamment avec Jula Cohn.

- Qui représente la projection d’Odile.

- Les relations avec Dora s’exacerbent de nouveau.

- Scholem y assiste en observateur mesuré et amical.

- Relève les pulsions despotiques de WB.

- WB considère l’amour comme une entité spirituelle inaltérable, et le vit comme un conflit permanent.

- Cf. Agesilaus Santander, dans les Ecrits autobiographiques.

- La vie de WB se délite.

- Le frère de Fritz Heinle meurt à son tour.

- La possibilité de l’Habilitation devient improbable.

- Mais WB rencontre alors Hofmannstahl, qui va l’aider concrètement après l’avoir adoubé.

- Cette caution le sert auprès de son paternel, auquel il arrache une rente « maigre » pour écrire sa thèse sur l’Origine du drame baroque allemand.

-

- V. 1923. Francfort

- L’habilitation impossible

- Nouvelle tentative à l’Université.

- Cette fois en histoire de la littérature allemande.

- Par stratégie vis-à-vis du père. Qui foirera.

- Dora subvient. WB se sent humilié.

- Dans son travail de critique, développe une poétique de la citation (p162)

- Décide d’aller travailler à Francfort.

- Début février, Wolf Heinle, frère de Fritz, meurt. WB en est choqué.

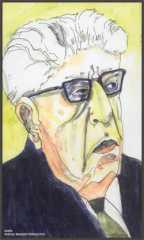

- Rencontre Adorno, qu’il impressionne.

- Adorno le sent revenu de loin, comme investi d’un secret. Parle « comme un mort ».

- Parle de lui comme d’un magicien.

- Humainement pas très chaleureux ni direct, mais dégage une force.

- Les relations avec Scholem se tendent. GS craint qu’il ne s’égare.

- Son projet sur le drame baroque allemand rompt avec le consensus académique.

- N’y voit pas une caricature de la tragédie antique mais un genre original aux ressources novatrices à ses yeux.

- Enrichit sa théorie de l’allégorie, très présente dans son œuvre à venir.

- Le Trauerspiel en regorge avec ses motifs de la ruine, du cadavre ou du morcellement, de la mélancolie, du crâne et de la vanité, etc.

- La forme allégorique entre d’ailleurs dans son écriture.

- Commence aussi à dégager sa théorie de la souveraineté.

- Emprunte au livre récent de Carl Schmitt.

- S’intéresse à l’instance de droit qui suspend le droit.

- Point d’eschatologie dans le baroque.

- « Est souverain qui décide du droit d’exception ». Mais le divin n’y est plus, donc plus de « droit divin ».

- En même temps qu’il prépare son Habilitation, traduit Baudelaire et rédige La Tâche du traducteur, texte majeur.

- Mettra neuf ans à faire publier Les Fleurs du mal.

- Définit le style de Baudelaire comme un « baroque de la banalité ».

- Stefan Zweig le snobe et le démolit même.

- Son père, mal en point, doit être amputé.

- Un voyage à travers l’Allemagne le désespère.

- Se rapproche des thèses marxistes sans même avoir lu Marx.

- Evoque le « chemin montant de la révolte.

- En été 1924, il fait la rencontre, décisive, de la théâtreuse communiste Asja Lacis, dont ses amis essaient de le détourner.

-

- VI. Capri

- L’engagé amoureux

- Son errance continue.

- La pression de son Habilitation, le pousse en Italie,

- Le conflit, en lui, entre le Juif et l’Allemand, fait qu’il ne se sent plus chez lui en Allemagne.

- Se rend à Capri avec ses amis Gutkind et Bloch.

- Y croise Mussolini qu’il juge rudement, « fourbe, indolent et d’un orgueil qu’on dirait fait d’une copieuse onction d’huile rance »…

- Relève la froideur de la population à son égard.

- Assiste aux 70 ans de l’Université de Naples.

- Qu’il trouve asphyxiante comme partout.

- Traduit Balzac, lit Tzara, Léon Bloy et L’Action française

- Achève son intro en septembre.

- Vit une « libération vitale » auprès d’Asja, femme émancipée et militante, son contraire en somme.

- Scholem ne voit pas cet engouement d’un bon œil.

- Petit jeu un peu pervers de WB à son égard.

- Lacis a raconté leur amitié (p.183).

- Le voit en intellectuel nanti et pataud, maladroit.

- S’intéresse du fait qu’il puisse s’intéresser à une « littérature morte »

- Admettra qu’elle na pas bien compris WB.

- Visitent Naples ensemble et s’en trouvent tous deux marqués.

- Parlent communisme. Se cherchent un introuvable « camp commun ».

- En septembre 1924, Rang va mal, Agnon perd sa bibliothèque dans un incendie et WB en est frappé.

- Le 7 0ctobre 1924, Florens Christian Rang meurt. Coup dur pour WB.

- Qui quitte Capri pour la Toscane.

- En voyage, peaufine sa méthode inductive d’observation relayée ensuite par les livres.

- Ecrit qu’ « il s’agit de se pénétrer d’une ville par la peau au point qu’on y revient d’un pas souverain »…

- Admire Giraudoux et Juliette au milieu des hommes.

- Revient à Berlin en novembre.

- Envisage un voyage à Moscou et un virage vers le communisme.

- L’avenir académique s’effondre.

- Va vivre un tournant important en passant du Drame baroque allemand à sens unique.

- Fortes pages sur sa bibliothèque, à la fois support fétichiste, refuge affectif et outil du lecteur-auteur.

- Mais la ville va rivaliser avec la bibliothèque.

- Sens unique innove par sa forme de phénoménologie fragmentaire.

- Adorno insiste sur le côté jeu de la démarche.

- WB y parle d’un peu tout : de l’inflation, des livres pour enfants, des bars, de Paris, des voyantes, des critiques, des snobs, des meubles, de la mode, des atteinte à l’environnement, etc.

- Faux aphorisme, fusées, concrétions, cristallisations, métaphores, allégories qui rompent avec le discours conceptuel ordinaire.

- Sismographie d’une époque.

- « On peut prendre dans son lit des livres et des putains ».

- Le point de vue est souvent d’une sorte d’enfant virtuel.

- Sens unique se déploie comme une prolongation de La Rue de Palladio.

- La ville de Paris fixe l’architecture de l’essai.

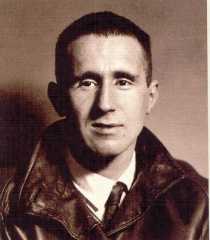

-  À Berlin, Asja lui fait rencontrer Bertolt Brecht.

À Berlin, Asja lui fait rencontrer Bertolt Brecht.

- Qui reste très réservé à ce qu’elle raconte.

- Mais les deux hommes se rapprocheront dans la décennie suivante.

(

- VII. WB recalé. Echec à l’Université.

- L’humiliation rédemptrice.

- Entre décembre 1924 et février 1925, achève la préparation de son Habilitation.

- Qu’il ne va pas obtenir.

- La perfidie de Zweig, à propos de son hermétisme, a circulé.

- Le recteur Schultz lui demandera de renoncer lui-même…

- L’ouvrage décontenance par son contenu pluridisciplinaire.

- Les catas se multiplient : son éditeur fait faillite et Dora perd son emploi.

- Rilke lui transmet la commande de traduction de l’Anabase de Saint-John Perse. Travail extrêmement ardu.

- Wiegand l’oriente vers les contes allemands.

- Sa correspondance avec Hofmannstahl s’intensifie.

- En mai 1925, il a lu, depuis son bac, 1000 livres.

- Le dernier en date est La montagne magique. Dont il déteste l’auteur mais qu’il admire.

- Max Horkheimer, assistant du professeur Cornelius qui lui a transmis le travail de WB, le scie.

- Aucune de ces profs n’y comprend quoi que ce soit.

- BT qualifie cet accueil de scandaleux tout en relevant le caractère atypique de ce travail.

- Hannah Arendt commente elle aussi la « maladresse » de WB, qui fait tout pour faire foirer ce qu’il fait.

- Hofmannstahl le défend avec ferveur et loyauté.

- La tristesse de WB, devant le refus de l’Université, se mue en colère.

- Il en tire une post-préface en forme de conte vengeur.

- WB envoie une lettre féroce à Hofmannstahl (p.204-205)

- Affirme que l’Université elle-même trouble de plus en plus la limpidité des sources de son enseignement ».

- WB aurait pu s’appuyer sur l’influent Stefan George.

- Mais il n’a aucun sens tactique.

- En fait, on comprend que WB ne voulait pas vraiment de l’uni.

- Son étude est jugée magistrale par Hofmannstahl.

- WB signe un triple contrat avec Rowohlt.

- Le chantier de Sens unique est lancé.

- Réalise une anthologie de von Humboldt.

- Et se lance dans la traduction (à 4 mains avec Franz Hessel) de La Recherche de Proust.

- S’intéresse aux écrits de Lénine (que lui file son frère communiste), à des textes de malades mentaux et aux textes posthumes de Kafka, véritable choc.

- Voyage en Espagne, puis en Italie.

- Retourne à Capri, puis à Riga où il essaie de renouer avec Asja. Mais celle-ci l’éconduit.

- Se retrouve à Berlin où il assiste à la première, chahutée, du Wozzeck de Berg.

- BT relève sa passion du jeu, qui le prend parfois avec une intensité dostoïveskienne…

- VIII. 1926. Un homme libéré

- VIII. 1926. Un homme libéré

- Premier séjour parisien

- Son fils a 8 ans.

- Le pousse à étudier l’hébreu et lui raconte des tas d’histoires.

- Se passionne lui-même pour l’univers des contes.

- Son frère épouse une communiste qui deviendra ministre de la Justice sous la RDA…

- En mars 1926, les impératifs de la traduction de Proust le ramènent à Paris. Pour six mois.

- Fréquente Groethuysen, notamment.

- La traduction sera très difficile, dont il va tirer L’image proustienne, à paraître en 1929.

- Grand travail diurne et nombreuses sorties nocturnes.

- Voit beaucoup Ernst Bloch avec lequel il affine son art de la conversation.

- Fréquente le milieu littéraire.

- Paris vécu comme « un intérieur ».

- Siegfried Kracauer fait publier quelques extraits de Sens unique.

- Sous le titre de Petites illuminations.

- Conscient du risque de « contamination » proustienne…

- Manifeste une curiosité sans bornes et développe une esthétique de la flânerie qui fonde son propre univers.

- De al lecture de la ville comme lecture du monde.

- Essaie de convaincre Scholem que judaïsme et marxisme sont compatibles.

- Voudrait s’intégrer dans le monde intellectuel parisien, mais il y fait figure d’étranger.

- Ses essais de fréquentations (Giraudoux) tournent court.

- Il a y chez lui un dépressif saturnien.

- Et l’appel de Moscou se fait entendre.

- Lié sourdement au désir de revoir Asja.

- Au fil dune nouvelle relation triangulaire, avec le compagnon de celle-ci.

- IX. L’Appel de Moscou

- IX. L’Appel de Moscou

- « Je suis tombé sur une forteresse presque imprenable »

- Reste très ébranlé par la mort de son père.

- S’enfonce dans la dépression – et la solitude.

- Arrive à Moscou en décembre 1926.

- Découvre la vie intellectuelle et artistique grâce au compagnon d’Asja, Bernhard Reich.

- Lequel est très critique sur le dogmatisme soviétique.

- On lui commande un article sur Goethe pour la Grande Encyclopédie.

- Mal reçu.

- Et les relations avec Asja se gâtent.

- Compose un essai sur Moscou pour Martin Buber.

- Plus sensible aux lieux et aux objets qu’aux gens.

- Court après toute sorte d’objets de collection et autres curiosités.

- Voit beaucoup de spectacles, de Meyerhold et compagnie.

- Asja lui évoque le drame d’Hedda Gabler…

- Il est tenté d’entrer au parti, mais ne le fera jamais.

- L’amour des livres lui tient lieu de compulsion.

- Le séjours à Moscou comptera cependant pour beaucoup.

- Il a vraiment vu le pays par le détail, contrairement à maints auteurs « promenés »…

- « C’est Berlin qu’on apprend à voir de Moscou », note-t-il au début de son essai, qui paraît en 1927.

- Par rapport au monde soviétique, ne prend jamais parti.

- Se sert de leviers phénoménologiques inattendus.

- En Allemagne, les deux premiers volumes traduits de La Recherche sont bien accueillis.

- Mais WB reste perplexe. S’en ouvre à Hofmannstahl. (p, 234)

- Retrouve Gershon Scholem à Paris, qui a fondé l’Institut d’études juives à Jérusalem.

- Scholem essaie de comprendre son évolution.

- WB est très marqué par la littérature française, de Valéry à Aragon en passant par Péguy et la tragédie.

- Paris lui est devenu une sorte de laboratoire de perception et d’expression.

- Reste très intéressé sur les études de Scholem sur la mystique juive.

- Pense que celle-ci pourrait l’aider à approfondir sa réflexion sur le langage.

- Les deux amis restent un mystère l’un pour l’autre.

- Deux natures très différentes. Voire opposées.

- Très bon développement, ensuite, sur l’article de WB consacré à Gottfried Keller (Œuvres II, Folio).

- WB trouve, chez l’auteur d’Henri le vert, le terrain approprié à une analyse « matérialiste ».

- Puis il va faire un séjour en Corse.

- Séjour heureux, mais marqué par une catastrophe : la perte de plusieurs manuscrits, dont la première version de Sans issue.

- Désespère de ne pouvoir voyager avec une femme aimée.

- Un flirt avec une jeune fille rose n’aura pas de suite.

- En 1927 paraît son essai sur Moscou.

- Sa méthode « matérialiste » s’est affirmée.

- « La matière en parlant comme elle parle, donc partout et en tous points, transforme la capacité à regarder ».

- L’alcool y a contribué parfois. Le haschich sera pratiqué comme une méthode plus « cadrée ». (p.246)

-

- X. Retour à Berlin

- 1928. WB rattrapé par l’origine.

- Cherche à se faire une place de critique à Paris.

- N’y arrivera jamais. Toujours à côté…

- Approche divers écrivains français, mais aucun lien ne se prolonge.

- Sans nouvelles de ses projets berlinois.

- Plus que jamais « électron libre ».

- En janvier 28, nouvelle expérience avec le H.

- Son essai, Haschich à Marseille, ne paraîtra qu’en 1935, dans Les Cahiers du Sud.

- Evoque une phase « satanique » de ces expériences.

- S’efforce, en même temps qu’il se replie, d’élargir don champ de conscience et d’expression.

- Tiraillé entre Paris et Berlin.

- En 1928, rencontre André Gide à Berlin.

- En tire un entretien important par sa forme.

- Se méfie de la forme conventionnelle de l’interview.

- Mais célèbre le dialogue gidien, qu’il reproduit ici.

- Compare Gide à une forteresse.

- Parlent de la gloire et de l’incidence sur le travail de l’écrivain.

- Gide est persuadé qu’il ne sera vraiment lu qu’après sa mort.

- WB pense la même chose, et cela s’avérera…

- Gide lui raconte son approche de Proust.

- Qu’il croyait « le plus enragé des snobs »…

- WB lui-même découvrira un autre Proust que le « psychologue » des Français.

- Gide tient des propos intéressants sur le passage d’une langue à l’autre.

- Célèbre l’art d’apprendre de Gide. Son côté moraliste français.

- L’étude de l’hébreu est toujours au programmé, mais l’attraction de Paris est plus forte.

- Scholem constate un « échec programmé ».

- Paraissent alors L’Origine du drame baroque allemand et Sens unique.

- Tous deux mal reçus.

- On lui reproche son obscurité.

- Et de maltraiter quelques pontes, dont Benedetto Croce.

- Scholem s’inquiète des conséquences de ce déni pour l’accueil de WB en Palestine.

- Mais Asja le pousse vers Moscou.

- Kracauer et Bloch rendent comptent, par ailleurs, de ses livres.

- En avril 1928, il se réinstalle à Berlin, de son côté.

- On lui demande un texte sur Stefan George.

- À la même époque, il lit Le Procès de Kafka qui l’impressionne fort.

- Cela lui inspire un texte interprétatif puissant, intitulé Idée d’un mystère (pp. 260-261)

- Le type qui porte plainte pour non-venue du Messie.

- Avec les témoignages du Poète, du Sculpteur, du Musicien et du Philosophe…

- Introduit l’idée, juive, d’un sursis au jugement.

- Interprétations diverses de l’allégorie.

- Dès 1928, Adorno va jouer un rôle majeur dans la vie de WB.

- Se rend à Weimar pour ses études sur Goethe.

- Accorde une grande importance à l’environnement du poète.

- Entreprend une relation épistolaire avec Gretel Karplus, future conjointe d’Adorno.

- En septembre à Lugano, puis à Marseille.

- Reprise des expériences.

- Se rappelle la formule de Kraus : « Plus on regarde un mot de près, plus il vous regarde de loin ».

- En octobre 28, se remet à son article sur Goethe, qui comptera 60 pages. Fort mal reçues une fois de plus…

- WB y trace une fois de plus son propre portrait…

- Montre comment Goethe évolue par rapport à la classe intellectuelle, puis au pouvoir.

- Montre comment Goethe recherche le « phénomène originaire ».

- Comme Goethe, WB est un grand collectionneur.

- Egal imbroglio de leur vie amoureuse.

- WB analyse la stratégie européenne de Goethe..

- Tient les entretiens avec Eckermann pour « l’un des meilleurs livres en prose du XIXe siècle »

- Voit les amis de Goethe comme un réseau ou une agence de presse…

- L’essai s’achève sur une analyse magistrale de la seconde partie de Faust…

- Ses observations sur les relations des intellectuels avec le pouvoir recoupent celles que vivent les écrivains soviétiques.

- On se sur-cultive pour fonctionner dans une culture de plus en plus médiocre.

- L’accès à la culture de tous va vers l’insignifiance.

- Suit un développement peu convaincant sur le rôle d’éducateur de l’intellectuel.

- WB reçoit une grosse somme pour se rendre en Palestine.

- Mais Scholem n’est pas dupe.

- Qui n’a pas aimé la « cabriole intellectuelle » sur Goethe.

- BT en souligne au contraire « l’incroyable intensité spéculative ».

- Asja débarque à Berlin.

- Que Brecht va « écouter » très attentivement.

- Et WB collabore étroitement à une théorie du nouveau théâtre pour enfants.

- Il entend « voir le théâtre convoquer chez l’enfant les forces vives de l’avenir ».

- Les relations avec Brecht se resserrent.

- L’atmosphère de l’époque est à l’affrontement crescendo.

- WB sent la petite bourgeoisie dériver vers le nazisme.

- Voudrait participer à son édification préventive.

-

- XI Le tournant de 1929

- « Organiser le pessimisme »

- Deux nouveaux textes paraissent, sur Paris, dans le miroir, dans la revue Vogue, avec pour sous-titre Le dernier instantané de l’intelligentsia européenne.

- Aborde le surréalisme français sous l’angle de l’expérience.

- Fonde la notion d’illumination profane, à partir de la lecture de Nadja.

- Développe une image de la femme qui rappelle l’idéalisation de la Béatrice de Dante.

- Paris est perçue avec sa charge révolutionnaire latente.

- Une « ville de la révolte ».

- Célèbre la « magie » du surréalisme.

- Déplore l’académisme artistique des intellectuels communistes.

- Relie la position de Dostoïevski (dans les Possédés) et celle du troisième chant de Maldoror et les Illuminations.

- Cultive une vision anarchisante et romantique de la révolte.

- S’appuie sur l’anarchiste Pierre Naville pour « organiser le pessimisme ».

- Projette maintenant d’épouser Asja…et va divorcer d’avec Dora.

- Scholem relève son « fonds de calme profond au milieu de son chaos existentiel ».

- En 1929, publie son texte sur Proust.

- L’un des premiers à souligner que Proust « invente » le passé qu’il ressaisit bien plus qu’il ne se le remémore.

- La « mélancolie masquée » de Proust ressemble fort à la sienne.

- Voit en la Recherche une tentative de restauration du bonheur originel.

- Développement décisif sur l’image de Proust. Bon résumé (pp.290-293).

- Souligne aussi l’importance de l’élément olfactif chez Proust.

- Passe juin 1929 en Toscane.

- Mort de Hofmannstahl le 15 juillet 1929.

- Ecrit un texte sur L’Ecrivain comme guide dans la littérature allemande de Max Komerell.

- Une quête de la « véritable germanité » et du héros germanique qu’il décrie.

- Quitte le domicile conjugal en août et commence sa vie d’errant.

- Se plonge dans son étude des passages parisiens, sous le signe de la « féerie dialectique »…

- Développe une sorte de phénoménologie de la flânerie.

- Il y travaillera treize ans durant.

- En août 29, reçoit son visa pour la Palestine. Qu’il n’utilisera jamais.

- Ecrit sur Adrienne Mesurat de Julien Green, un texte qui développe une réflexion sur la souffrance comme « passion fondamentale de l’être humain ».

- Travaille désormais à la radio, qu’il va utiliser comme un laboratoire dramatique et didactique.

- Il y voit un lieu d’action révolutionnaire.

- Son activité recouvrira 5 ans. Dont il ne reste pas un enregistrement.

- Ne reste que des textes, sauvés par… la gestapo.

- WB se préoccupe beaucoup de la « scientificité » de son travail.

- BT insiste sur l’importance des textes destinés aux enfants.

- Cite Lumières pour enfants. Série d’émissions sur Berlin pour les petits Berlinois.

- Abuse un peu des superlatifs à mon goût…

- Insiste justement sur la notion de philosophe-poète.

- Fait office de « dramaturge de l’ombre ».

- Asja quitte Berlin pour Moscou en 1930.

- Ne se reverront jamais.

- WB compose de Brèves ombres où la présence de l’aura s’accentue.

(À suivre)

Bruno Tackels, Walter Benjamin – une vie dans les textes ; biographie. Actes Sud, 839p.

Bruno Tackels, Walter Benjamin – une vie dans les textes ; biographie. Actes Sud, 839p.

Notes Panoptiques (5)

Notes Panoptiques (5) La lecture de Mal tiempo m’a rappelé, par contraste avec la classe de ses protagonistes, nullement angélisés au demeurant, l’abjection de ceux qui se débattent, comme des coqs camés au combat dans ce film amer et puissant du réalisateur tessinois Fulvio Bernasconi, que représente Fuori dalle corde, plongée terrifiante dans l’univers de la boxe clandestine - entre Trieste, la Croatie et la Suisse - où bascule un jeune champion qui a refusé de se soumettre au jeu truqué de son coach alors même qu’il survit difficilement. Comme dans Mal tiempo, les implications sociales et politiques de la boxe comptent dans le film, sur un arrière-fond de déliquescence et de corruption généralisée que symbolise le dernier combat à mort mené, dans la piscine vide d’un Suisse friqué, entre le « héros » à bout de course et son plus proche ami. Or, combien ils restent dignes et vaillants, malgré le poids de la dictature, les boxeurs de Mal tiempo, et combien la tristesse qui se dégage du roman reste pure, et si souillée celle du film de Fulvio Bernasconi, dont les cinéphiles distingués ont jugé le regard décidément trop noir…

La lecture de Mal tiempo m’a rappelé, par contraste avec la classe de ses protagonistes, nullement angélisés au demeurant, l’abjection de ceux qui se débattent, comme des coqs camés au combat dans ce film amer et puissant du réalisateur tessinois Fulvio Bernasconi, que représente Fuori dalle corde, plongée terrifiante dans l’univers de la boxe clandestine - entre Trieste, la Croatie et la Suisse - où bascule un jeune champion qui a refusé de se soumettre au jeu truqué de son coach alors même qu’il survit difficilement. Comme dans Mal tiempo, les implications sociales et politiques de la boxe comptent dans le film, sur un arrière-fond de déliquescence et de corruption généralisée que symbolise le dernier combat à mort mené, dans la piscine vide d’un Suisse friqué, entre le « héros » à bout de course et son plus proche ami. Or, combien ils restent dignes et vaillants, malgré le poids de la dictature, les boxeurs de Mal tiempo, et combien la tristesse qui se dégage du roman reste pure, et si souillée celle du film de Fulvio Bernasconi, dont les cinéphiles distingués ont jugé le regard décidément trop noir… Et le nouveau récit de Lieve Joris, Les Hauts Plateaux, n’est-il pas trop noir non plus s'il vous plaît ? Est-il bien indiqué, en ces premiers jours de vacances, d’évoquer la marche solitaire, au milieu de tous les dangers de celle qui, depuis Mon oncle du Congo , avec l’inoubliable Danse du léopard, puis L’Heure des rebelles, n’a cessé de revenir en cette Afrique aimée et déchirée qui aura subi, entretemps, les massacres que nous savons et dont elle a constaté les séquelles et les rebondissements ? Hélas, ce qui nous reste d’humanité cohabite de plus en plus mal avec notre confort et notre besoin estival d’évasion. Mais la vraie vie est aussi à ce prix, qui vaut bien un mojito... La vraie vie, dès la première page des Hauts Plateaux, serait celle d'André, boy de la paroisse de Minembwe, qui part un matin avec un poulet sous le bras. Pour revendre ce poulet que le curé de la paroisse lui a offert, et qui vaut trois dollars à Uvira, où il se rend précisément, André devra franchir des collines, des vallées et des marécages, des rivières et des forêts, sur une distance de quatre-vingt-dix kilomètres à vol d'oiseau. Mais André est content puisque le poulet, à Uvira, vaut un demi-dollar de plus qu'au village. Et Lieve Joris d'enchaîner: "Voilà l'économie dans laquelle je me retrouvais et, bientôt, j'entreprendrais le même voyage. Pas en quatre jours comme André, non; chemin faisant, je regarderais autour de moi et visiterais les marchés des hauts plateaux, tout en essayant de comprendre comment vivaient les gens dans cette partie inhospitalière du Congo - une région sans routes ni électricité, où la population était si réfractaire à la bureaucratie que mes ancêtres belges n'avaient pas réussi à la soumettre"...

Et le nouveau récit de Lieve Joris, Les Hauts Plateaux, n’est-il pas trop noir non plus s'il vous plaît ? Est-il bien indiqué, en ces premiers jours de vacances, d’évoquer la marche solitaire, au milieu de tous les dangers de celle qui, depuis Mon oncle du Congo , avec l’inoubliable Danse du léopard, puis L’Heure des rebelles, n’a cessé de revenir en cette Afrique aimée et déchirée qui aura subi, entretemps, les massacres que nous savons et dont elle a constaté les séquelles et les rebondissements ? Hélas, ce qui nous reste d’humanité cohabite de plus en plus mal avec notre confort et notre besoin estival d’évasion. Mais la vraie vie est aussi à ce prix, qui vaut bien un mojito... La vraie vie, dès la première page des Hauts Plateaux, serait celle d'André, boy de la paroisse de Minembwe, qui part un matin avec un poulet sous le bras. Pour revendre ce poulet que le curé de la paroisse lui a offert, et qui vaut trois dollars à Uvira, où il se rend précisément, André devra franchir des collines, des vallées et des marécages, des rivières et des forêts, sur une distance de quatre-vingt-dix kilomètres à vol d'oiseau. Mais André est content puisque le poulet, à Uvira, vaut un demi-dollar de plus qu'au village. Et Lieve Joris d'enchaîner: "Voilà l'économie dans laquelle je me retrouvais et, bientôt, j'entreprendrais le même voyage. Pas en quatre jours comme André, non; chemin faisant, je regarderais autour de moi et visiterais les marchés des hauts plateaux, tout en essayant de comprendre comment vivaient les gens dans cette partie inhospitalière du Congo - une région sans routes ni électricité, où la population était si réfractaire à la bureaucratie que mes ancêtres belges n'avaient pas réussi à la soumettre"...  Lieve Joris, Les Hauts plateaux. Actes Sud, 132p.

Lieve Joris, Les Hauts plateaux. Actes Sud, 132p.