Lectures panoptiques (7)

A propos de la petite arnaqueuse slovaque, de Karol l’autostoppeur et du premier roman de Pascal Janovjak. De Samuel le Congolais et du journal intime de Richard Dindo revenant de Mars et environs…

Karol avait mis deux jours à rallier cette aire d’autoroute des alentours de Berne, depuis Salzburg, lorsque nous l’avons embarqué l’autre soir, mais c’est lui qui nous a raconté cet épisode édifiant qui explique, sinon excuse, la méfiance des gens d’aujourd’hui à l’égard des stoppeurs. C’était il y a quelques années, entre Prague et Bratislava où Karol, restaurateur d’art de son métier, emmena telle jeune fille sur cinq cents bornes quand, au moment de descendre de voiture, en guise de remerciement, la petite arnaqueuse lui réclama 300 euros faute de quoi elle se pointerait illico dans un poste de police pour l’accuser de tentative de viol et, devant son refus, de commencer de lacérer ses bas... Hélas la petiote était mal tombée. De fait, l’attrapant fissa par les cheveux, le vigoureux Karol l’amena lui-même aux flics pour leur raconter l’épisode avant d’apprendre que sa « victime » avait déjà pas mal d’affaires de ce genre à son actif…

°°°

Le même après-midi du mercredi de cette rencontre qui scellera peut-être, à Karol d’en décider, une nouvelle amitié, je suis tombé, dans l’institution où notre nonagénaire tante B. coule une paisible fin de vie, sur un jeune Congolais francophone immédiatement ravi de nous entendre parler sa langue, et commençant de me raconter ses pérégrinations loin de son pays (il vient de Kinshasha) tandis que je lui parlais des Hauts plateaux de Lieve Joris, de la région d’Uvira et du Kivu dont il connaît les dangers autant qu’il se montre pessimiste sur l’avenir de son pauvre pays.

Nous parlions, avec ma chère marraine que Samuel pressait de boire son café froid avec des attentions de chaperon, de nos souvenirs de vacances au Tessin ou dans l’Oberland, je venais de faire chez elle une razzia de tous les albums de photo de notre tribu alémanique, remontant jusqu’à la fin du XIXe siècle - quand nos grands-parents sillonnaient l’Europe et la Russie d’un emploi d’hôtel à l’autre -, je me rappelai les mots arabes, espagnols ou anglais, italiens ou russes que notre grand-père essayait de nous faire mémoriser, et j’étais tout désolé de ne pouvoir en répéter aucun en swahili au souriant Africain…

°°°

Nous serons de retour la semaine prochaine à Locarno où, à neuf ou dix ans, j’ai passé avec ma sœur L. deux semaines édénique en compagnie de notre chère tante aussi friande de baignades que de balades, entre palmiers et châtaigniers, lagons d'Ascona et vasques du val Maggia. Or je me réjouis d’y retrouver Richard Dindo dont le journal intime pléthorique, mais interdit de lecture, s’intitule Le Livre des coïncidences, si j’ai bonne mémoire (et j’ai très bonne mémoire), et qui présentera au Festival son dernier film consacré aux dingues de Mars qu’il a rencontré aux States, qu’ils soient « platoniquement » passionnés par la planète rouge ou qu’ils se préparent effectivement au grand voyage interstellaire. Après Rimbaud et Kafka, Max Frisch et Jean Genet, entre tant d’autres sujets qu’il a documentés avec autant de sensibilité que de féroce rigueur, je suis impatient de me retrouver dans les faubourgs de Mars avec cet éternel rebelle au regard si décapant…

Nous serons de retour la semaine prochaine à Locarno où, à neuf ou dix ans, j’ai passé avec ma sœur L. deux semaines édénique en compagnie de notre chère tante aussi friande de baignades que de balades, entre palmiers et châtaigniers, lagons d'Ascona et vasques du val Maggia. Or je me réjouis d’y retrouver Richard Dindo dont le journal intime pléthorique, mais interdit de lecture, s’intitule Le Livre des coïncidences, si j’ai bonne mémoire (et j’ai très bonne mémoire), et qui présentera au Festival son dernier film consacré aux dingues de Mars qu’il a rencontré aux States, qu’ils soient « platoniquement » passionnés par la planète rouge ou qu’ils se préparent effectivement au grand voyage interstellaire. Après Rimbaud et Kafka, Max Frisch et Jean Genet, entre tant d’autres sujets qu’il a documentés avec autant de sensibilité que de féroce rigueur, je suis impatient de me retrouver dans les faubourgs de Mars avec cet éternel rebelle au regard si décapant…

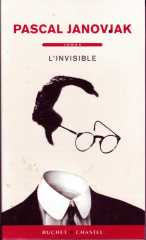

Image: Marsdreamers de Richard Dindo. L'Homme invisible, de Pascal Janovjak, à paraître à la rentrée chez Buchet-Chastel; Richard Dindo.

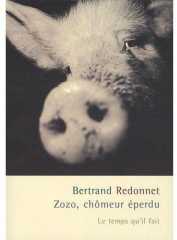

Bertrand Redonnet. Zozo, chômeur éperdu. Le Temps qu’il fait, 107 p. Du même auteur : Brassens, poète érudit (chez Arthémus, 2001) et Chez Bonclou et autres toponymes, à l’enseigne de Publie.net, 2008.

Bertrand Redonnet. Zozo, chômeur éperdu. Le Temps qu’il fait, 107 p. Du même auteur : Brassens, poète érudit (chez Arthémus, 2001) et Chez Bonclou et autres toponymes, à l’enseigne de Publie.net, 2008.