Lecture de Grande Jonction (5)

Le décor est campé, on a compris de quelle nouvelle catastrophe était menacée l’humanité ou ce qu’il en reste en ce mitan de XXIe siècle, on a vu débarquer, du Vatican, un convoi de livres de philosophie religieuse censés participer au salut des « élus » de demain, on a assisté à quelques combats féroces visant à la défense desdits bouquins, on voit ensuite La Chose étendre son œuvre mortifère par une sorte de vampirisme numérique des individus, on voit tout ça, on a vu tout ça et tout ça se répète tandis que les Bons et les Méchants se portent mutuellement des coups de plus en plus durs. Les Méchants englobent les néo-islamistes en hordes et les proxénètes de Little Congo, l’une des cités-foutoir de ces régions apocalyptiques, et les Bons se regroupent autour des néo-chrétiens de la Heavy Metal Valley dont le sheriff Langlois est le vigile principal. On est donc dans une sorte de western d’anticipation sur fond d’idéologie philosophico-religieuse édifiante, qui n’a plus rien de l’étourdissante magie narrative de Cosmos incorporated, ni de ses étonnantes trouvailles conjecturales.

Plus précisément, des pages 400 à 500 de Grande Jonction, qui en compte près de 800, Dantec tourne en rond, se répète, dilue et délaie les mêmes thèmes dans une dramaturgie stéréotypée de BD, n’en finit pas d’annoncer une catastrophe plus catastrophique que tout ce qu’on a vu, tâche de nous persuader qu’il faut beaucoup tuer pour que les théologiens qui lui semblent détenir la Vérité Véritable nous sauvent à la fin des fins, et nous relevons au passage diverses sentences admirables propres à nous régénérer. Par exemple : « La différence fondamentale entre la Vérité et la Beauté réside dans le fait que la première est un secret, tandis que la seconde est un mystère ». Ou cela qui n’est pas mal non plus, selon quoi « la Beauté est une arme de destruction massive »…

Bref, Dantec n’est-il pas en train de se perdre dans le magma de lectures mal digérées, comme Philip K. Dick s’est égaré dans les délires pseudo-mystiques les plus fumeux ? C’est hélas mon impression aux deux tiers de la lecture de Grande Jonction, roman boursouflé, sans élan, où prolifèrent les phrases sans verbes et où ronflent les formules creuses comme autant de folles toupies…

-

-

Varia 2006 (3)

Aux couleurs de Bonnard

Le nom de BONNARD m’est apparu ce matin dès mon éveil d’avant l’aube, et ce nom disait OUI. Ce seul nom se fond en moi à tout ce qui dit OUI. Il fait nuit noire et je vois le monde en couleurs et ces mots notés au crayon dans un carnet: «L’œuvre d’art – un arrêt du temps».J’ai commencé de lire hier soir Les aventuriers de l’absolu, le dernier livre de Tzvetan Todorov consacré à trois artistes (Wilde, Tsvetaeva et Rilke) qui ont voué leur vie à une quête absolue de beauté, et cette autre phrase de Dostoievski, qu’il y cite dès les premières pages, me revient aussi: «La beauté sauvera le monde».

Non la beauté d’agrément: non la beauté facile sur papier lisse ou la beauté cliché vidée de sens: la beauté se déployant dans un état de plénitude, et Todorov donne le premier exemple de cet émerveillement partagé, dans une salle de concert, que donne parfois un moment musical – ce que j’appelle pour ma part l’état chantant.Je n’oublie aucunement les tribulations du monde à l’instant de cette oraison matinale que résume le nom de Pierre Bonnard. Je dirai plus précisément: Monsieur Bonnard. Monsieur Bonnard qui, sa petite boîte de couleurs à la main, en costume et cravaté, se promène à l’instant, dans les couloirs de l’exposition qui s’ouvre à Paris, pour faire ici et là ses retouches. Le Christ est en agonie jusqu’à la fin du monde et il ne faut pas dormir pendant ce temps. Or Monsieur Bonnard ne dort pas: jusqu’à la fin du monde il retouchera ses tableaux en essayant d’y être plus précis et plus précis encore, non du tout plus joli ou plus soleilleux, comme on le voit parfois – Bonnard ou la joie de vivre, n’est-ce pas… - mais plus juste, plus vrai, plus rigoureusement, plus scientifiquement proche de la nature ou de ce qu’il voit de la nature derrière son binocle à facettes.

Bonnard vous dit bonjour. La nature morte aux fruits irradie la table de ce matin. L’enfant merveilleux (criseux, chiant à ses heures, c’est entendu) sera tout à l’heure à La table. Pour l’instant on entend le bruit d’eau et les petits soupirs sommeilleux d’une jeune fille se lavant dans son tub quelque part ailleurs. Tout est rassemblé mais cela vit partout comme ça. Le Café du Petit Poucet pourrait être à Biarritz ou à Buenos-Aires. La terrasse à Vernon, je l’ai vue à Lugano. Le Paysage en Normandie, vous vous le rappelez en Nuithonie, derrière Fribourg, et ainsi de suite.

Cette polyphonie douce obéit certes à ce parti pris du OUI, mais elle n’est jamais fade ni mensongère ou dogmatique, ni nombriliste non plus même si tout y est absolument personnel ou plus exactement: traversé par la personne du monde. La peinture de Bonnard n’est ni pointillliste ni traitilliste ni tachilliste, elle est tout ça et bien plus, nous lavant du NON en nous montrant simplement les choses aimées. (A La Désirade, ce vendredi 3 février.)

Le mystère est omniprésent chez Bonnard, consubstantiel à la vie même dont les éléments ne sont jamais noyés dans la pure couleur (ma réticence à l’égard des Nymphéas de Monet et de toute l’abstraction lyrique ensuite) car le dessin reste net et l’objet, l’objet cher à Cézanne mais ici vu et dit tout autrement, avec un abandon et des effusions de père de famille très nombreuse ou d’Eternel en retraite fumant sa clope en regardant sa terre «qui est parfois si jolie» non sans se rappeler l’affreuse mélancolie des enterrements d’enfants…

«J’espère que ma peinture tiendra, sans craquelures. Je voudrais arriver devant les jeunes peintres de l’an 2000 avec des ailes de papillon». (Pierre Bonnard)

Ce qu’il faut évidemment, pour peindre l’eau du désert, c’est apprendre à en voir chaque goutte de sable et ensuite les mettre ensemble sur la toile, ça c’est le conseil de papa: il faut. «Le matin, quand on est abeille, pas d’histoire, faut aller travailler», ajoute l’oncle Michaux.

Donc j’essaie depuis deux jours de peindre du sable et de l’eau et le grain du ciel d’un bord de grève où deux enfants jouent: peindre le sable et la lumière du sable, peindre le détail des choses sans s’y arrêter, peindre la couleur de chaque grain de lumière et que tout ça bouge ensemble et chante la moindre, peindre avec cette petite notation des carnets de Bonnard en point de mire: «Que le sentiment intérieur de la beauté se rencontre avec la nature, c’est ça le point». Monsieur Bonnard qui écrit en 1946 au milieu de l’Europe en décombre: «Il ne s’agit pas de peindre la vie, il s’agit de rendre vivante la peinture». Ou ceci: «Celui qui chante n’est pas toujours heureux».Les carnets de Monsieur Bonnard, c’est du matin au soir et tous les jours, guerre ou pas guerre. D’ailleurs en 1945, voilà ce qu’il trouve à peindre au lieu d’un hymne à la Paix ou à la Liberté: des baigneurs au soleil couchant. Le sable du premier plan est jaune chiné de vert céladon et de rose pompon avec plein de blanc comme le décrit scientifiquement le bon Théodore Monod du Musée de l’Homme. La mer est faite de cent bleus et de cent verts friselés d’écume, et le ciel au-dessus est une fusion de mauves orangés sur fond d’ocre sable comme si le ciel était un peu le pendant pendu du sable du rivage. Et là au milieu barbotent une douzaine de taches d’or orangé humain visiblement insouciantes des séquelles de la guerre. Et Monsieur Bonnard de noter sur son carnet, mais c’était en 1939: «A l’instant où l’on dit qu’on est heureux, on ne l’est plus».

C’est le relatif de l’absolu que Rilke a bien connu. Monsieur Bonnard note encore: «Mallarmé La recherche de l’absolu». Et lui aussi est de l’aventure, Monsieur Bonnard, malgré son air placide, vaguement égaré, l’air aux abonnés absents mais pas du tout: abeille pointeuse dès le matin.

Tout le reste il n’y a que la peinture qui le dit. Cette pensée-là ne se pense qu’en regardant ce qui a été pensé par la peinture, disait à peu près Merleau-Ponty à propos de Cézanne. Et ça continue... -

Varia 2006 (4)

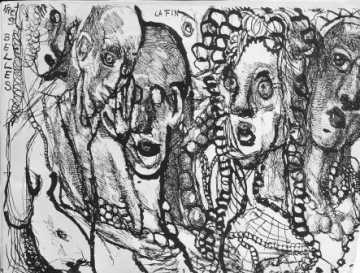

Dessin à la plume de Louis Soutter

C’est un exercice saisissant que la lecture à voix basse des pages préparatoires d’un des romans les plus énigmatiques du XXe siècle, telles qu’elles sont rassemblées et présentées, par Daniel Pezeril, dans les Cahiers de Monsieur Ouine de Georges Bernanos. J’y repensais en regardant le Cheval de cirque de Pierre Bonnard, qui me semble une autre cristallisation de l’insondable mystère que constitue notre présence au monde, et l’expression de la même joie confuse, sourde et radieuse, sur fond de ténèbres et d’affreux gestes humains, qui se dégage des pages de Monsieur Ouine.

Il y a quelque chose de la transe chamanique dans la façon de Bernanos de chercher les mots en grattant le papier.

Dans l’exercice de la recherche du mot juste que constituent les Cahiers de Monsieur Ouine, on voit littéralement jaillir la parole de la nuit comme l’adolescent mâle de l’enfant, à la vitesse du premier sperme. Or je ne cesse d’y songer en regardant penser Monsieur Bonnard du bout de son pinceau de dormeur éveillé… (A La Désirade, ce dimanche 5 février) Il est peu d’êtres qui, autant que Rainer Maria Rilke, donnent, et simultanément, l’impression d’une telle fragilité et d’une telle détermination, d’une telle évanescence et d’une telle force concentrée, d’une telle propenson à la fuite et d’une telle présence. L’être qui avait le plus besoin d’être aimé est à la fois celui qui esquive toute relation durable, comme si l’amour ne pouvait réellement s’incarner, jamais composer avec ce qu’on appelle le quotidien. Comme Clara, épouse momentanée et amie d’une vie, artiste elle aussi et aussi peu faite pour s’occuper de leur enfant, Rilke pourrait sembler le parangon de l’égocentrisme artiste, et d’ailleurs il est le premier à se taxer de monstre, mais on aurait tort de réduire ses arrangements avec la matérielle, où mécènes et riches protectrices se succèdent de lieu en lieu, à une sorte d’élégant parasitisme dans lequel il se dorlote et se pourlèche. Cette manière d’exil, loin de la vie ordinaire, qu’il a choisi et qui lui rend pénible la seule présence même de ses amies, ou du moindre chien, le rend à vrai dire malheureux, autant que la solitude qu’il revendique et qui le déprime, mais tel est l’absolu auquel il a bel et bien résolu de consacrer sa vie, et «la création exclut la vie».

Il est peu d’êtres qui, autant que Rainer Maria Rilke, donnent, et simultanément, l’impression d’une telle fragilité et d’une telle détermination, d’une telle évanescence et d’une telle force concentrée, d’une telle propenson à la fuite et d’une telle présence. L’être qui avait le plus besoin d’être aimé est à la fois celui qui esquive toute relation durable, comme si l’amour ne pouvait réellement s’incarner, jamais composer avec ce qu’on appelle le quotidien. Comme Clara, épouse momentanée et amie d’une vie, artiste elle aussi et aussi peu faite pour s’occuper de leur enfant, Rilke pourrait sembler le parangon de l’égocentrisme artiste, et d’ailleurs il est le premier à se taxer de monstre, mais on aurait tort de réduire ses arrangements avec la matérielle, où mécènes et riches protectrices se succèdent de lieu en lieu, à une sorte d’élégant parasitisme dans lequel il se dorlote et se pourlèche. Cette manière d’exil, loin de la vie ordinaire, qu’il a choisi et qui lui rend pénible la seule présence même de ses amies, ou du moindre chien, le rend à vrai dire malheureux, autant que la solitude qu’il revendique et qui le déprime, mais tel est l’absolu auquel il a bel et bien résolu de consacrer sa vie, et «la création exclut la vie».

La vie n’en rattrape pas moins Rilke, et pas plus que chez Wilde la beauté ne se confine dans les sublimités épurées de son œuvre

D’aucuns lui ont reproché, comme plus tôt à Tchekhov ou à Philippe Jaccottet plus tard, de se détourner du monde actuel pour se confiner dans sa tour d’ivoire. Ses liens avec la réalité ne sont pas moins réels et puissants, comme ceux qui attachent Cézanne au monde qu’il transforme.On parle beaucoup, ces derniers temps, de l’émoi provoqué dans les pays musulmans par une série de caricatures visant le prophète Mahomet, parues dans un journal danois en automne dernier et qui font, aujourd’hui seulement, l’objet d’une manipulation internationale de la part des barbus les plus allumés. Comme le fanatisme se déchaîne sous forme de manifestations violentes, d’attentats contres des sièges diplomatiques et autres emblèmes de l’affreux Occident, les autorités danoises et les responsables du journal en sont venus à s’excuser à plat ventre. Je trouve cela aussi indigne que les caricatures elles-mêmes, qui relèvent de la pure provocation, sachant la susceptibilité des musulmans et surtout des masses musulmanes qui s’enflamment si facilement quand on attente à leur honneur ou à leurs croyances. Mais à présent le serpent se mord la queue : voici que l’Iran lance un concours de caricatures dont la shoah sera le thème… (A La Désirade, ce jeudi 9 février)

Il est désormais bien vu de s’excuser. Le pape a battu sa coulpe en mémoire des persécutions infligées par l’Eglise aux Juifs, et voici que l’Occident est supposé demander pardon aux islamistes, ceux-là même qui ont fracassé les statues de Bouddha et qui, eux, ne s’excuseront pour rien au monde de quoi que ce soit. Cela étant, la réflexion de l’écrivain algérien Yasmina Khadra, à propos des caricatures de Mahomet, qui incrimine l’arrogance occidentale et rappelle les fondements de la susceptibilité des musulmans illettrés et maltraités, a de quoi faire réfléchir, alors que les médias tendent à nous en empêcher en rapportant tout à nos seuls critères.

Besoin parfois de disparaître – et ce n’est pas une métaphore ; besoin physique réel de se retirer et de tout reconsidérer avec cette distance prise.

Le terme de porosité, que le comédien Jacques Weber appliquait à l’œuvre de Shakespeare pour e

n définir la qualité la plus caractéristique, représente à mes yeux la meilleure définition de l’aptitude à la transmutation poétique: la porosité psychique et physique, et par conséquent aussi l’empathie, qui en est le prolongement affectif. Après cela la langue coule de source.

n définir la qualité la plus caractéristique, représente à mes yeux la meilleure définition de l’aptitude à la transmutation poétique: la porosité psychique et physique, et par conséquent aussi l’empathie, qui en est le prolongement affectif. Après cela la langue coule de source.«Personne n’a besoin de moi; personne n’a besoin de mon feu, qui n’est pas fait pour faire cuire la bouillie», écrivait Marina Tsvetaeva dans une de ses lettres si poignantes de détresse, mais tel n’est pas l’avis de Tzvetan Todorov, dont la quatrième partie du livre, Vivre avec l’absolu, montre précisément en quoi nous avons besoin de tels êtres de feu, dont l’œuvre résiste à la corruption du temps et dont la vie aussi, les errances voire les erreurs, ont beaucoup à nous apprendre.

Pas loin du Jules Renard aux champs des Frères farouches, en beaucoup plus ample par son spectre d’observation, et proche aussi d’un Marcel Aymé peignant les familles franc-comtoises, le Marcel Jouhandeau de Chaminadour ajoute, à ces regards naturalistes de sceptiques peu portés sur la religion et ses dramaturgies, un sens du tragique et une passion des vices et des vertus qui le rapprocheraient plutôt des inépuisables curiosités proustiennes, dans un rapport tout différent au temps. Mais il y a du paysan chez Jouhandeau le fils du boucher, autant qu’il y a du prêtre manqué chez le fils de sa mère très aimante et brave (leur correspondance tenue pendant trois décennies est une merveille qui fut illustrée au théâtre par Marcel Maréchal), de l’humaniste citant Augustin dans le texte et du sybarite catholique très affreusement porté sur le péché de chair (on l’imagine se signer en sortant du bordel de garçons de Madame Made où il fréquentait) jusque tard dans sa vieillesse, tiraillée entre les vacheries de la terrible Elise, son acariâtre épouse, l’éducation de Marc son fils adoptif, ses élans de perpétuel amoureux et ses téléphones particuliers à Dieu et (moins souvent) à son Fils…

Le Jouhandeau de Chaminadour est le moins encombré de narcissisme et de démonstrations mystico-érotiques, qui lassent à la lecture des pléthoriques Journaliers et de maints autres livres où la confession tourne parfois à la complaisance en dépit de pages sublimes. Le Jouhandeau de Chaminadour est essentiellement conteur, moraliste «en situation», peintre de mœurs à la Saint-Simon de bourgade, chroniqueur aux ressources comiques rares en littérature française.

Richard Millet célèbre justement «l’extraordinaire bonheur de lecture donné par cette œuvre: une phrase sèche, coupante, irisée, comme du verre qu’n brise au soleil, et dont l’éclat garde quelque chose de la nuit éternelle: une phrase classique tendue à l’extrême et néanmoins baroque, au sens où Ponge dit du classicisme qu’il est la corde la plus tendue du baroque; une écriture de la mesure dans l’excès et de l’excès dans l’apparente mesure, nourrie des classiques français autant que des mystiques chrétiens, de la littérature gréco-latine et de la Bible. »

Richard Millet célèbre justement «l’extraordinaire bonheur de lecture donné par cette œuvre: une phrase sèche, coupante, irisée, comme du verre qu’n brise au soleil, et dont l’éclat garde quelque chose de la nuit éternelle: une phrase classique tendue à l’extrême et néanmoins baroque, au sens où Ponge dit du classicisme qu’il est la corde la plus tendue du baroque; une écriture de la mesure dans l’excès et de l’excès dans l’apparente mesure, nourrie des classiques français autant que des mystiques chrétiens, de la littérature gréco-latine et de la Bible. »

«Lire Jouhandeau, c’est entrer dans un chemin d’orties et de lis; c’est aller de l’enfer au ciel et inversement, sourire et prendre en pitié ceux qui passent ou meurent dans cette comédie en réduction. C’est aussi accepter que le tragique et la vérité sur soi puissent être saisi par le rire (…), le rire étant ici moins de l’humour ou un surcroît de grotesque qu’une manière de rendre les créatures à leur humanité (…) ».Les voies de la sainteté passent à l’ordinaire par le renoncement à la chair, tout au moins dans la tradition judéo-chrétienne et plus précisément, s’agissant de canonisation rituelle, dans le catholicisme romain. La culpabilité originelle liée au sexe a nourri la satanisation de la femme et de la jouissance sexuelle, déclarée péché mortel. Rien n’illustre mieux cette haine du corps que les Manuels de confession. Maints auteurs, notamment modernes, n’ont pas manqué cependant de relever la stimulation qu’exerce l’interdit sur l’imagination libidineuse. En outre, c’est devenu un lieu commun que de relever les aspects érotiques des extases mystiques. Or cette dramaturgie catholique, beaucoup plus que le blême moralisme protestant dont il est issu, convient à la poétique sensualiste de Jacques Chessex, chantre de la femme et des beautés de la création, non sans tensions contradictoires qu’illustre son dernier roman.

Avant le matin est en effet un roman catholique d’inspiration hédoniste, en tout cas dans sa première partie, marqué ensuite par une sorte de retour du refoulé puritain, aboutissant à la folie du personnage. Celui-ci, du nom de Joseph d’Avry, se disant médiocre enseignant chassé du corps professoral, et maintenant hagiographe non accrédité par le Vatican, a résolu de témoigner de ce qu’il a vécu auprès d’Aloysia Pia Canisia Piller, fille de pauvres gens de la Basse Ville entrée au couvent de la Maigrauge à l’adolescence, dont elle est sortie a trente ans pour vivre dans la simplicité auprès des humbles et des miséreux, se donnant à eux et parfois à tous les sens du terme. «L’abbesse Canisia savait qu’aucune règle de bienséance ne contient l’élan de l’être vers l’extase. Elle se donnait comme elle jeûnait, ou marchait pieds nus dans le gel, ou s’abstenait de sommeil une semaine entière, pour approcher le vertige de Dieu». Ledit Joseph bénéficie lui-même aussitôt de ce don d’amour en se trouvant pacouru d’une «extraordinaire vibration». Plus tard elle lui confiera sa façon de consoler ses miséreux: «J’avais mes pauvres, mes errants, mes sans-papiers, Fribourgeois perclus d’alcool et d’année de chômages, Africains, Yougoslaves, tout ce que la société repousse à la faim et à l’égout». Le personnage frise alors le chromo sulpicien, qui parle comme les saintes des livres, aime les vitraux de Bazaine comme Chessex, regrette de n’avoir pas été Marie-Madeleine, trouve les sculptures de Tinguely «plus proches de Golgotha que la plupart des crucifix qui pullulent dans les églises», raffole des films de Tarzan, entraîne une jeune disciple dans ses bienfaits en la faisant se livrer aux indigents et aux infirmes dans les caves et les taudis, enfin meurt... Tout cela relevant finalement du chromo inversé, du cliché peu crédible à vrai dire faute d'incarnation.

Avant le matin est en effet un roman catholique d’inspiration hédoniste, en tout cas dans sa première partie, marqué ensuite par une sorte de retour du refoulé puritain, aboutissant à la folie du personnage. Celui-ci, du nom de Joseph d’Avry, se disant médiocre enseignant chassé du corps professoral, et maintenant hagiographe non accrédité par le Vatican, a résolu de témoigner de ce qu’il a vécu auprès d’Aloysia Pia Canisia Piller, fille de pauvres gens de la Basse Ville entrée au couvent de la Maigrauge à l’adolescence, dont elle est sortie a trente ans pour vivre dans la simplicité auprès des humbles et des miséreux, se donnant à eux et parfois à tous les sens du terme. «L’abbesse Canisia savait qu’aucune règle de bienséance ne contient l’élan de l’être vers l’extase. Elle se donnait comme elle jeûnait, ou marchait pieds nus dans le gel, ou s’abstenait de sommeil une semaine entière, pour approcher le vertige de Dieu». Ledit Joseph bénéficie lui-même aussitôt de ce don d’amour en se trouvant pacouru d’une «extraordinaire vibration». Plus tard elle lui confiera sa façon de consoler ses miséreux: «J’avais mes pauvres, mes errants, mes sans-papiers, Fribourgeois perclus d’alcool et d’année de chômages, Africains, Yougoslaves, tout ce que la société repousse à la faim et à l’égout». Le personnage frise alors le chromo sulpicien, qui parle comme les saintes des livres, aime les vitraux de Bazaine comme Chessex, regrette de n’avoir pas été Marie-Madeleine, trouve les sculptures de Tinguely «plus proches de Golgotha que la plupart des crucifix qui pullulent dans les églises», raffole des films de Tarzan, entraîne une jeune disciple dans ses bienfaits en la faisant se livrer aux indigents et aux infirmes dans les caves et les taudis, enfin meurt... Tout cela relevant finalement du chromo inversé, du cliché peu crédible à vrai dire faute d'incarnation. Dans le premier des trois textes de Comment guérir un fanatique, petit livre paru récemment en traduction française, Amos Oz parle de la nécessité, pour un romancier, de se glisser dans la peau de l’autre. «Chaque matin, écrit-il, je me lève, prends mon café, effecte ma promenade quotidienne dans le désert et m’installe à mon bureau en me demandant ce que je ressentirais si j’étais à la place de mon héroïne ou de l’un de mes protagonistes masculins, ce qui est indispensable avant d’écrire même un simple dialogue: vous vous devez d’être loyal et spontané envers tous les personnages. En paraphrasant D.H. Lawrence, je dirais que pour écrire un roman il faut être capable d’éprouver une demi-douzaine de sentiments et d’opinions contradictoires avec le même degré de conviction, d’ntensité et d’énergie. Disons que je suis un peu mieux armé qu’un autre pour comprendre, de mon point de vue de juif israélien, ce que ressent un Palestinien déplacé, un Arabe palestinien dont la patrie est occupée par des «extraterrestres», un colon israélien en Cisjordanie. Mais oui, il m’arrive de me mettre dans la peau de ces ultra orthodoxes. Ou d’essayer tout au moins»…

Dans le premier des trois textes de Comment guérir un fanatique, petit livre paru récemment en traduction française, Amos Oz parle de la nécessité, pour un romancier, de se glisser dans la peau de l’autre. «Chaque matin, écrit-il, je me lève, prends mon café, effecte ma promenade quotidienne dans le désert et m’installe à mon bureau en me demandant ce que je ressentirais si j’étais à la place de mon héroïne ou de l’un de mes protagonistes masculins, ce qui est indispensable avant d’écrire même un simple dialogue: vous vous devez d’être loyal et spontané envers tous les personnages. En paraphrasant D.H. Lawrence, je dirais que pour écrire un roman il faut être capable d’éprouver une demi-douzaine de sentiments et d’opinions contradictoires avec le même degré de conviction, d’ntensité et d’énergie. Disons que je suis un peu mieux armé qu’un autre pour comprendre, de mon point de vue de juif israélien, ce que ressent un Palestinien déplacé, un Arabe palestinien dont la patrie est occupée par des «extraterrestres», un colon israélien en Cisjordanie. Mais oui, il m’arrive de me mettre dans la peau de ces ultra orthodoxes. Ou d’essayer tout au moins»…

Or c’est exactement au même exercice que se livre le romancier algérien Yasmina Khadra dans L’Attentat, dont le protagoniste est précisément un Arabe, en Israël, représentant le modèle de l’intégration et dont l’univers patiemment élaboré s’effondre soudain quand il découvre que son épouse adorée, qu’il croyait connaître aussi intimement que lui-même, s’est fait sauter dans un restaurant de Tel Aviv en provoquant la mort de nombreux innocents.

«Je sais d’expérience, écrit l’Israélien Amos Oz, que le conflit entre Juifs et Arabes n’est pas une affaire de bons et de méchants. C’est une tragédie: l’affrontement entre le bien et le bien. Je l’ai dit et répété si souvent que je me suis vu taxé de «traître patenté» par nombre de mes compatriotes juifs israéliens. En même temps, je n’ai jamais réussi non plus à contenter mes amis arabes, sans doute parce que je ne suis pas assez radical à leurs yeux, pas assez pro-palestinien ou pro-arabe».

On sait qu’Amos Oz ne s’en est pas tenu à cette «ambiguité» d’artiste et qu’il a participé, très activement, au mouvement La paix maintenant, jusq’aux récents Accords de Genève, qu’il évoque d’ailleurs à la fin de ce livre. A propos de cette action poursuivie depuis 1967, l’écrivain relève précisément: «A la réflexion, je crois que mes positions n’étaient pas tant le fruit de ma connaissance de l’histoire, des thèses arabes ou de l’idéologie palestinienne, que de mon aptitude «professionnelle» à me glisser dans la peau d’autrui. Ce qui ne signifie pas que je défends n’importe quelle opinion, mais que je suis capable d’envisager des points de vue différents du mien».

C’est exactement cette capacité de décentrage et d’identification, aussi, qui saisit à la lecture de L’Attentat, dont la tragédie vécue nous confronte à la ressemblance humaine avec autant de netteté que d’honnêteté, en nous faisant vivre psychiquement et presque physiquement l’inconcevable détresse d’Amine, le protagoniste.

Comment une femme apparemment comblée en arrive-t-elle à se transformer en kamikaze sans que son conjoint, à qui elle a juré «tu es le monde pour moi, je succombe toutes les fois où je te perds de vue», se soit douté de quoi que ce fût?

A cette question, Yasmina Khadra répond lui aussi en romancier, et sans doute contribue-t-il plus profondément, en romancier, à lutter contre toute forme de fanatisme qu’en se contentant de fustiger celui-ci…Dans un rêve m’est apparue la laideur de la mort à l’oeuvre dans la pornographie généralisée. Autant d’image désormais banalisées mais puant la mort, auxquelles il nous incombe d’opposer celles de la beauté.

J’émerge du sommeil avec un certain sentiment (plutôt sensation, surtout physique) d’accablement, après quoi la machine se remet en route et recommence à produire des images, des idées et des objets. Cela seul me délivrant du poids du monde : tout cela qui participe du chant du monde. (A La Désirade, ce vendredi 10 mars)

Le plaisir va-t-il devenir obligatoire? L’hédonisme fera-t-il l’objet demain de cours sanctionnés par des examens? Faut-il se réjouir de voir Michel Onfray devenir LE philosophe le plus lu de la France du poète Villepin? Je me pose ces graves questions ce dimanche matin, en écoutant une plaque de Buddy Guy trouvée hier pour une thune dans une grande surface de la zone industrielle voisine, au milieu des champs de neige, après avoir repris la lecture du Voyage des morts de François Augiéras, réédité dans Les Cahiers Rouges alors que paraît une biographie (et même deux paraît-il) consacré à cet étrange personnage, mystique barbare et merveilleux écrivain au demeurant.

Le plaisir va-t-il devenir obligatoire? L’hédonisme fera-t-il l’objet demain de cours sanctionnés par des examens? Faut-il se réjouir de voir Michel Onfray devenir LE philosophe le plus lu de la France du poète Villepin? Je me pose ces graves questions ce dimanche matin, en écoutant une plaque de Buddy Guy trouvée hier pour une thune dans une grande surface de la zone industrielle voisine, au milieu des champs de neige, après avoir repris la lecture du Voyage des morts de François Augiéras, réédité dans Les Cahiers Rouges alors que paraît une biographie (et même deux paraît-il) consacré à cet étrange personnage, mystique barbare et merveilleux écrivain au demeurant.J’ai commencé de lire l’autre jour la Contre-histoire de la philosophie de Michel Onfray, qui se propose de lutter contre «les protagonistes les plus austères de la grande guerre des idées». A en croire l’auteur, «l’histoire de la philosophie est écrite par les vainqueurs d’un combat qui, inlassablement, oppose idéalistes et matérialistes». Plus précisément, «avec le christianisme, les premiers ont accédé au pouvoir intellectuel pour vingt siècles. Dès lors, ils ont favorisé les penseurs qui oeuvrent dans leur sens et effacé toute trace de philosophie alternative».

Chic n’est-ce pas: ce Michel Onfray va ruer dans les brancards des vieilles noix: haro sur l’Augustin et le Pascal! Réjouissons-nous de re-jouir…

Mais rien de réjouissant, à vrai dire, à la lecture de Michel Onfray, qui pontifie comme une vieille noix, justement, et simplifie comme jamais les pire scolastiques n’ont simplifié. Ainsi que le lui fait observer amicalement Jean-Louis Ezine par une lettre ouverte parue cette semaine dans le Nouvel Obs’: Michel Onfray, le rebelle de naguère, est en train de virer pédant grave. Demain c’est forcé: ce sera l’Institution, L’Académie de l’Hédonisme, en attendant l’Eglise Hédoniste des Derniers Jours.

Surtout il y a cela: que la phrase de Michel Onfray ne chante pas, contrairement à celle de Saint Augustin. Que le style de Michel Onfray ne bande pas, à l’opposé de celui de Blaise Pascal. Bref que lire Michel Onfray n’est plus un plaisir mais un pensum, pour ne pas dire un réflexe pavlovien de consommation. «J’étais jeune et comme les races que nous avions créées, il me semblait voir la lumière pour la première fois», écrit François Augiéras ce dimanche matin, tandis que Buddy Guy, le nègre à couilles pleines de lait blanc comme la neige, pousse son Broken hearted blues qui me fait jouir de douleur bleue.

«J’étais jeune et comme les races que nous avions créées, il me semblait voir la lumière pour la première fois», écrit François Augiéras ce dimanche matin, tandis que Buddy Guy, le nègre à couilles pleines de lait blanc comme la neige, pousse son Broken hearted blues qui me fait jouir de douleur bleue.

Ce dimanche matin François Augiéas me raconte comment il va au petit bordel de la montagne «où deux ou trois filles vivent à côté des étables dans les villages des vallées perdues», puis il me raconte comment il caresse le fils du notable qui lui a ouvert son grand lit de bois français, à Tadmit dans l’Atlas saharien. François Augiéras, jeune homme nu dans le désert, cite Karl Jaspers chez lequel il a trouvé «le seul commentaire donnant la candeur matinale de l’œuvre de Nietzsche: «Une carrière. Disait-il, une colline ouverte au soleil levant »… -

Varia 2006 (5)

Le Journal atrabilaire de Jean Clair m’intéresse, sans me captiver pour autant. Du moins y a-t-il là-dedans les réflexions d’un honnête homme un peu ronchon, dont certaines méritent d’être relevées. « Toutes les femmes que j’ai connues aimaient, sans mesure, prendre un bain», écrit ainsi Jean Clair, qui oppose le bain des femmes à celui des hommes, que l’«atavisme immémorial» de ces dames «n’aura pas cessé de fournir l’un des beaux thèmes de l’iconographie occidentale, de la Suzanne de Rembrandt à la Marthe de Pierre Bonnard. S’il rend justice au genre parfois décrié du journal intime, en soulignant sa valeur d’affirmation de l’unicité de l’individu, Jean Clair ne marine pas pour autant dans le nombrilisme: moins froid que le journal «extime» d’un Tournier, son ouvrage est à la fois tout personnel (notamment à propos et son enfance ou de sa solide souche populaire) et largement ouvert au monde actuel dont il vitupère la décadence et les travers significatifs (comme la passion des calembours dans les titres de journaux, la jobardise pseudo-intellectuelle ou pseudo-moderne, la manie des acronymes ou l’anti-tabagisme primaire…), pour mieux défendre, comme dans ses fameuses Considérations sur l’état des beaux-arts, ce qui précisément, vie et culture organiquement fondus, nous tient debout, nous fait respirer et nous émerveille, comme telle pigeonne pondant un œuf d’albâtre…

Puis-je vraiment tout dire ? Et cela a-t-il un sens ? Et d’abord qu’est-ce que ce tout ? Ce qu’on ne dit pas se réduit-il à ce qu’on n’ose pas dire, ou ce qu’on a choisi de ne pas dire par respect humain ou pour d’autres motifs aussi légitimes ? Et ce qu’on ne dit pas n’est-il pas simplement indicible ?

En reprenant la lecture du Journal littéraire de Paul Léautaud, comme souvent à travers les années, depuis plus de trente ans, je me sens à la fois très proche de ces notations si limpides et si libres, d’un esprit si vif et d’une expression si naturelle, tout en me situant à l’opposé de sa position d’égotiste aux curiosités par trop étroites, dont l’horizon ne dépasse guère le pourtour de l’île-de-France, ni la profondeur de son encrier. Au demeurant, restant lui-même et farouchement, Léautaud ne m’intéresse pas moins à tout coup pour la justesse et la sincérité de tout ce qu’il note, et sa phrase seule a quelque chose de salubre et de revigorant.

La beauté est à mes yeux l’image entrevue, de loin en loin, d’un monde plus harmonieux dont il émanerait une sorte de musique ou de prémonition physique et métaphysique de cette réalité supérieure, à la fois apaisantes et nous délivrant de notre état contingent et mortel, en résonance avec d’invisibles sphères.

Le besoin de réparation me préoccupe de plus en plus, dans le sens où l’entendait Francis Ponge: que le poète prend dans son atelier des objets pour les réparer; et j’ajouterai que le poète se répare lui-même en procédant à ce travail.

Je me sens à l’âge où les âges s’empilent tout en communiquant, ainsi ai-je toujours «plus ou moins vingt ans» et trente-cinq ou cinquante, parfois dix-sept, plus rarement quinze ou six. Suis-je la somme de tous ces avatars ou leur juxtaposition dans autant de vases plus ou moins communicants? Je ne sais trop ce que «je» suis au total, et s’il est important de le savoir. Suis-je en outre le même aujourd’hui, aux yeux des autres (et quels autres serait une autre question) que j’étais à leurs yeux il y a dix ou vingt ans? Ce dont je suis sûr, c’est que mes douleurs inguinales, ce matin, me font souffrir et que ce n’est pas «un autre» qui les endure à mon âge de vieil iguane...

Alain Cavalier a choisi de filmer, dix ans durant, seul et toujours en son direct – excluant donc toute retouche et toute pièce rapportée -, la vie qui va au jour le jour: son père cadré en gros plan qui râle contre sa mère, sa femme revenant de biopsie dans le troquet bruyant où il l’attend tout anxieux, une mendiante voilée de noir à plat ventre sur les Champs-Elysées, la pluie fusillante sur le bambou de la cour, les vers se tortillant qu’on offre au corbeau, un ami jouant Bach sur le rythme des cloches voisines, le couple se racontant ses rêves au réveil, le dos de sa femme, ses pieds à lui qu’observe son petit-fils, les lumières de chaque saison, un hommage funèbre amical à l’ami Claude Sautet dans le cabinet turc d’un bistrot, ce qu’on appelle les choses de la vie mais révélée à tout coup sous une lumière nouvelle par le jeu combiné de l’image et de la «rumeur» captée dans l’instant.

Alain Cavalier a choisi de filmer, dix ans durant, seul et toujours en son direct – excluant donc toute retouche et toute pièce rapportée -, la vie qui va au jour le jour: son père cadré en gros plan qui râle contre sa mère, sa femme revenant de biopsie dans le troquet bruyant où il l’attend tout anxieux, une mendiante voilée de noir à plat ventre sur les Champs-Elysées, la pluie fusillante sur le bambou de la cour, les vers se tortillant qu’on offre au corbeau, un ami jouant Bach sur le rythme des cloches voisines, le couple se racontant ses rêves au réveil, le dos de sa femme, ses pieds à lui qu’observe son petit-fils, les lumières de chaque saison, un hommage funèbre amical à l’ami Claude Sautet dans le cabinet turc d’un bistrot, ce qu’on appelle les choses de la vie mais révélée à tout coup sous une lumière nouvelle par le jeu combiné de l’image et de la «rumeur» captée dans l’instant.

Quand il m’a rejoint hier, après la projection, débarquant d’Aubervilliers où il filme tous les matins l’homme-cheval Bartabas, Alain Cavalier me semblait juste sorti de son film, ou bien c’était moi qui venais d’y rentrer, et la petite poule de soie picorait sa salade à nos pieds avant que Madame, absentée un moment, ne revienne avec un livre consacré à Tchernobyl pour nous montrer, furieuse, le petit cheval à sept pattes qui s’y trouvait photographié.

La vie immédiate, mais recadrée, ressaisie par un regard unificateur, le tout-venant des jours requalifié par la poésie d’une mise en forme: voilà à quoi rime Le filmeur, et ça continue à l’instant: à l’instant il y a, sur la place Saint-Michel de cette fin de journée, une lumière gris argent qui n’est que de Paris au printemps, quand il fait chaud et froid, il y a là-bas plein de jeunes gens de partout qui se retrouvent et c’est la bonne vie dont mes pauvres mots ne retiennent que d’infimes bribes… (Paris, en avril)

Ces phrases relevée à la lecture de Villa Amalia de Pascal Quignard : «L’air de Paris sentait son odeur si particulière, putréfiée, charcutière, mazoutée, épouvantable». - «C’était une femme entièrement à sa faim, à son chant, à sa marche, à sa passion, à sa nage, à son destin». - «Ceux qui ne sont pas dignes de nous ne nous sont pas fidèles». - «Le chagrin est plus ancien et presque plus pur en nous que la beauté». - «C’était une petite enfant dont le visage était la nostalgie même». - «Les œuvres inventent l’auteur qu’il leur faut et construisent la biographie qui convient». - «Cela sentait la pluie, la laine mouillée, la craie, la poussière, l’encre fade, la transpiration très aigre des jeunes garçons». - «En vieillissant je suis devenue butineuse».

Les Japonais avaient leur pèlerinage de poètes comme les musulmans ont celui de La Mecque ou les chrétiens les chemins de Compostelle, qu’ils appelaient la route du Tôkaidô, reliant en cinq cents kilomètres les deux capitales de Kyoto et d’Edo. «Ce n’est pas pour son grand rôle politique que cette route nous est connue», écrit Pierre Michon dans la belle préface au recueil de chroniques que Pierre Pachet vient de publier sous le titre de Loin de Paris, «mais parce que, une fois au moins dans leur vie, les lettrés se sentaient tenus d’emprunter cette route, et d’y méditer à leur façon sur chacune des cinquante-trois étapes qui la jalonnaient. Ils s’y remémoraient tel poème, y voyaient tel arbre, tel oiseau, telle auberge que leurs prédécesseurs avaient mentionnés; ils versaient à l’endroit convenu les larmes qu’un très ancien poète avait versées; il leur arrivait d’attendre longuement à une étape que le vent se mette à souffler dans la direction exacte décrite cent ans plus tôt, et qu’il emporte cette feuille de pêcher qu’il avait emportée cent ans plus tôt. Leur cœur alors se serrait sans qu’ils sachent pourquoi, disaient-ils, ils reprenaient leur bâton et allaient se serrer le cœur à l’étape suivante. Parfois même ils avaient une émotion nouvelle que les anciens n’avaient pas eue, saisissaient une conjonction inédite d’arbre et d’oiseau et de saison. Et ceux qui venaient après eux en faisaient usage ». Sur une voie de la mémoire rappelant la route du Tôkaidô, Pierre Michon se rappelle deux ou trois choses qu’il doit à Pierre Pachet, et par exemple de lui avoir commenté un fragment d’Héraclite et de lui avoir appris à reconnaître les corneilles mantelées.

Les Japonais avaient leur pèlerinage de poètes comme les musulmans ont celui de La Mecque ou les chrétiens les chemins de Compostelle, qu’ils appelaient la route du Tôkaidô, reliant en cinq cents kilomètres les deux capitales de Kyoto et d’Edo. «Ce n’est pas pour son grand rôle politique que cette route nous est connue», écrit Pierre Michon dans la belle préface au recueil de chroniques que Pierre Pachet vient de publier sous le titre de Loin de Paris, «mais parce que, une fois au moins dans leur vie, les lettrés se sentaient tenus d’emprunter cette route, et d’y méditer à leur façon sur chacune des cinquante-trois étapes qui la jalonnaient. Ils s’y remémoraient tel poème, y voyaient tel arbre, tel oiseau, telle auberge que leurs prédécesseurs avaient mentionnés; ils versaient à l’endroit convenu les larmes qu’un très ancien poète avait versées; il leur arrivait d’attendre longuement à une étape que le vent se mette à souffler dans la direction exacte décrite cent ans plus tôt, et qu’il emporte cette feuille de pêcher qu’il avait emportée cent ans plus tôt. Leur cœur alors se serrait sans qu’ils sachent pourquoi, disaient-ils, ils reprenaient leur bâton et allaient se serrer le cœur à l’étape suivante. Parfois même ils avaient une émotion nouvelle que les anciens n’avaient pas eue, saisissaient une conjonction inédite d’arbre et d’oiseau et de saison. Et ceux qui venaient après eux en faisaient usage ». Sur une voie de la mémoire rappelant la route du Tôkaidô, Pierre Michon se rappelle deux ou trois choses qu’il doit à Pierre Pachet, et par exemple de lui avoir commenté un fragment d’Héraclite et de lui avoir appris à reconnaître les corneilles mantelées.

Le fragment d’Héraclite est celui-ci: « A Triène vécut Bias, fils de entamès, qui avait plus de part au logos que les autres». Alors Pierre Michon de s’interroger: «Est-ce que ce Bias parlait plus justement ou véridiquement que les autres? Est-ce qu’il avait un plus grand éclat dans le discours des autres, une plus grande réputation? Est-ce que ça veut dire, demandai-je, que Bias est beau parleur ou qu’on parle bien de lui?» Et Pierre Pachet de répondre: «Non, non, c’est sûrement autre chose. Héraclite n’aurait pas déplacé son gros cul pour si peu».Notre Tôkaidô est l’univers. A Tokyo les oiseaux m’ont conduit dans le jardin public où pleurait le vieil homme du sublime Vivre de Kurosawa, des chèvres m’ont rappelé dans les Langhe l’âcre odeur de certaines pages de Travailler fatigue de Pavese, à Sils-Maria mon cœur s’est serré le long du lac de cristal dont les eaux m’ont rappelé La montagne magique, à Soglio m’est revenue la voix grave de Pierre Jean Jouve, et de stations en stations ainsi je pourrais refaire à l’instant ma route du Tôkaidô sans me bouger plus qu’Héraclite. Ainsi le Tôkaidô est-il le chemin de nos Riches heures, et tous les possibles se concentrent en celle-ci, d’avant l’aube…

L’écrivain, l’artiste veut son biscuit. Marian Pankowski me l’avait dit une fois à sa façon apparemment cynique et si pertinente à la fois : que tout écrivain et tout artiste est un caniche qui saute comme un fou dès qu’il sent le biscuit : « Le biscuit, le biscuit ! » -

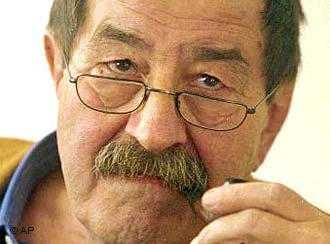

Günter Grass trop humain

ou le poids de la honte

Après l’aveu tardif de Günter Grass d’avoir été enrôlé de force, à 17 ans, dans la sinistre Waffen-SS, les vertueux de gauche se sont sentis marris et trahis, tandis que les vertueux de droite ricanaient d’un air entendu. Mais le sursaut de bonne conscience effarouchée des uns est-il plus légitime que la cynique satisfaction des autres ? A en croire Bernd Neumann, ministre d’Etat allemand pour la culture et les médias, il faudrait désormais considérer deux Grass : un grand écrivain d’un côté, et une « instance morale» déchue de l’autre, qui n’aurait plus à nous faire la leçon sur quoi que ce soit. Mais que faisait Bernd Neumann en 1944 ? Il couinait sur ses pattes de bambin de 2 ans, avant de faire la jolie carrière qu’on sait dans l’enseignement et la CDU. Et vous, qu’auriez-vous fait si, adolescent sous le nazisme et au moment de l’effondrement apocalyptique de l’Allemagne, vous aviez reçu un ordre de marche vous incorporant dans une division de choc du Reich ?

Pourquoi Günter Grass a-t-il tant tardé à faire ce difficile aveu, et pourquoi le fait-il aujourd’hui ? Les vertueux incriminent sa lâcheté, et les cyniques suggèrent que sa « révélation » ne vise qu’à doper les ventes de son nouveau livre. Simple affaire de marketing. Pire encore : Grass aurait voulu prendre de vitesse ceux qui risquaient de découvrir la vérité. Le hic, c’est que celle-ci était accessible depuis des années. Or ces médiocres suppositions sont balayées par l’aveu le plus émouvant de Grass : qu’il s’est tu parce qu’il avait honte.

L’effet pervers des médias tient à ce que, d’un fait, on ne retienne que « bonus » ou « malus », sans nuances ni détails. Or l’entier de l’entretien, et l’autobiographie de Grass plus encore sans doute, détaillent en nuances comment, après la guerre, le jeune homme a découvert l’énormité des crimes nazis, et comment la honte l’a écrasé. Comment, politiquement analphabète, après avoir partagé l’enthousiasme du peuple allemand pour le sieur Adolf, il a commencé de réfléchir, notamment à Paris où, dans le débat opposant Sartre et Camus, il a pris le parti de Camus.

Cette question de la honte allemande, l’écrivain W.S. Sebald l’a rappelée dans son livre De la destruction, évoquant le silence verrouillé, jusque récemment, sur le martyre des civils brûlés vifs sous les bombardements punitifs des Alliés. Et comment ne pas comprendre que cette honte collective paralyse également une « conscience nationale » ?

La tache faite sur « l’instance morale » que représentait Grass ruine-t-elle le crédit de cet écrivain ? Bien au contraire : celui-ci nous en semble plus crédible de par sa faiblesse même, comme Zidane nous a semblé plus vrai en se lâchant d’un coup de boule pour défendre son honneur. Que la révélation de la faille biographique de Grass soit une « victoire sur soi », ainsi que l’a qualifiée le romancier Martin Walser, les vertueux ne peuvent le concevoir, pas plus que les niais qui attendent qu’un écrivain soit un guide, un maître à penser du genre de Sartre. Or que faisait Sartre entre 1939 et 1945 ? On a vu plus résistant que ça…

Comme tout individu, un écrivain est une histoire, une somme de contradictions, un noeud de complexité qui se démêle et se raconte plus ou moins bien. S’il se pose parfois lui-même en donneur de leçons, c’est au risque d’être rattrapé par la vie. L’affaire Grass en est aujourd’hui la parfaite illustration.

Enfin, par delà la polémique instrumentalisée par les vertueux, reste à lire l’autobiographie du Nobel allemand…Cette chronique a paru dans l'édition de 24Heures du 19 août 2006.

-

Haro sur Günter Grass

Un écrivain dans l'imbroglio de l'Histoire

L' affaire a éclaté le 12 août dernier, à la parution d'un entretien paru dans la Frankfurter Allgemeine Zeitung, où Günter Grass évoquait pour la première fois son enrôlement dans la division SS Frundsberg à l'âge de 17 ans, dont il a choisi de parler dans une autobiographie à paraître sous le titre d'En pelant les oignons (Beim häuten der Zwiebel). «Mon silence, au fil de toutes ces années, est l'une des raisons pour lesquelles j'ai écrit ce livre. Cela devait finir par émerger», a déclaré l'écrivain qui précise qu'après s'être porté volontaire dans l'armée à l'âge de 15 ans, pour échapper à sa famille, il reçut en 1944, à l'âge de 16 ans, un ordre de marche qui l'incorporait de force dans la Waffen-SS. Affirmant qu'il n'a jamais tiré un coup de feu durant cette période, Günter Grass a cependant relevé que cet épisode l'avait poursuivi «comme une tare» dont il ne pouvait pas ne pas parler. Blessé en 1945 et envoyé dans un camp de prisonniers américain, il affirme que ce n'est qu'à ce moment qu'il fut confronté aux réalités de l'extermination. Par la suite, il devint un militant pacifiste.

L'aveu de l'auteur du Tambour et de nombreux autres romans et essais engagés, couronné par le Prix Nobel de littérature en 1999 et faisant figure d'autorité morale, a provoqué une vague d'indignation en Allemagne, ainsi qu'en Pologne où Lech Walesa lui a demandé de rendre sa distinction de citoyen d'honneur de Gdansk, l'ancien Dantzig où Grass est né en 1927. S'opposant à cette requête, le maire de Gdansk, Pawel Adamowicz a accusé Walesa de «jouer sur des phobies anti-allemandes». «Grass a toujours et sans hésitation porté des jugements sans équivoques sur les origines de la Seconde Guerre mondiale et sur la responsabilité des Allemands pour leurs crimes», a-t-il conclu.

En Allemagne, le débat est d'autant plus vif qu'il concerne l'un des intellectuels qui ont le plus poussé ses compatriotes à sortir du silence qui pesait après la guerre sur le passé nazi et le ralliement massif de la population à Adolf Hitler. «Celui qui se tait est fautif», affirmait-il ainsi dans une lettre ouverte. Ce qui choque le plus semble l'aspect tardif de l'aveu de Grass, que d'aucuns vont jusqu'à réduire à un effet publicitaire visant à vendre son nouveau livre…

Plusieurs voix saluent au contraire cette «victoire sur soi», et Martin Walser, qui avait lui-même déclenché une polémique en évoquant en 1998 le danger d'une «instrumentalisation» d'Auschwitz, estime qu'«qu'il faut être reconnaissant» à l'auteur du Turbot d'avoir donné une leçon face au «climat triomphant, avec ses usages normalisés de la pensée et de la parole».

Quant à Günter Grass, il a réagi lundi en affirmant que certains en profitaient pour faire de lui une «persona non grata»… -

Varia 2006 (7)

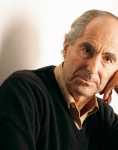

C’est en somme dans le plus fictionnel de ses romans que Philip Roth est le plus proche de son vécu personnel, ou présumé tel. Je souligne : présumé tel, car le petit Philip du Complot contre l’Amérique n’est pas vraiment plus « réel » que le fils « fictif » de Patrimoine, le magnifique hommage rendu naguère par l’écrivain à son père, et ce nouveau roman ne saurait être dit simplement « autobiographique » malgré son aspect partiel de chronique familiale.

La conjecture de départ n’est pas un paradoxe mais la modulation d’une hantise réelle de l’enfant, et cela seul compte : cette instance du sentiment réel et de son insertion particulière dans l’espace-temps d’un roman.

Philip Roth aurait pu « changer les noms », comme on dit, mais que cela aurait-il changé alors que le rapport entre les personnages et leurs « modèles » restait si manifeste ?

Philip Roth aurait pu « changer les noms », comme on dit, mais que cela aurait-il changé alors que le rapport entre les personnages et leurs « modèles » restait si manifeste ?

Le malentendu, dans l’actuel débat sur l’alternative entre autofiction et « vrai roman », tient à cela qu’on passe le plus souvent à côté de l’essentiel en s’accrochant à des préjugés ou des idées reçues selon lesquels le roman demanderait plus d’imagination, serait une « création » plus avérée, que l’autofiction ou le simple récit autobiographique - comme si l’affabulation était une valeur en soi.

Ce que vous racontez là : est-ce du vécu ou de l’inventé ? demande le lecteur au romancier. Et Proust de répondre : les deux à la fois. Et Joyce : juste words, words, words, Madam. Ou Céline : valsez musettes…

Pourtant la question revient sur le tapis, après la fameuse mort du roman proclamée par les Modernes, avec ceux qui n’y ont jamais cru ni sacrifié, dans le sillage de Nabokov et consorts, de Kundera aux déconstructions narratives si intéressants dans Le livre du rire et de l’oubli, notamment, au Coetzee d’ Elisabeth Costello et de L’homme ralenti.

Nous sommes en train de tourner un film, avertit Godard, avec tel ou tel matériau et pour dire ceci et cela que vous trouverez entre les lignes des sous-titres, avec le supplément de tout ce que raconte le cinéma à sa façon, vous voyez quoi ?

C’est cela aussi le roman : c’est tout l’aléatoire charrié par les mots, les motifs et les figures coulées dans le temps du livre, qui surajoutent au simple déroulé des faits pour devenir une forme en soi, je dirai : cette forme plus autonome, plus libre, plus ouverte - plus ouverte à tout le monde…

On voit toujours d’extraordinaires châteaux de sable le long des plages, et c’est le meilleur signe à mes yeux de la survivance de cette disposition créatrice merveilleuse qui caractérise la première enfance et la vocation d’artiste.

N’est-ce pas un privilège absolu que de pouvoir faire quelque chose d’un tas de sable ? Rien n’est plus gratuit et plus gratifiant que de construire un beau château de sable, poème ou roman.

Il y a un maléfice du pouvoir assené et sans cesse réaffirmé, comme il y en a un de la propension à tout défaire de ce qui a été fait, à tout étouffer de ce qui respire, à tout rabaisser de ce qui émerge, à tout ternir de ce qui s’épanouit.

Dans le roman, la question, la difficulté, mais aussi le plaisir est de trouver le passage d’une phrase à l’autre, d’un paragraphe à l’autre.

Cinquante-neuf ans aujourd’hui, et qu’est-ce à dire : le masque et la déprime ? Tout le contraire : frais et léger comme l’aube de ce jour de juin aux doigts de rose. Trente-neuf fois plus présent et clairvoyant qu’à vingt ans, vingt-neuf moins égaré dans mon esseulement qu’à trente ans, dix-neuf fois plus décidé et délié qu’à quarante ans, neuf fois plus obstiné et détaché qu’à cinquante ans, et chaque jour plus reconnaissant d’avoir passé par tous ces âges et ces avatars, chaque jour mieux fait à l’idée que tout passe…

Reconnaissance à cela simplement qui est ce matin : le sourire d’L. qui me dit qu’elle m’aime, la pensée de nos deux filles là-bas dans leur vies à elles, le pensée de nos vivants aimés et de nos chers défuntés. A peine un souffle sur l’eau bleue. Et quoi de plus ?

Tant de choses à faire. Ce matin sur ma table : le ciel de Kinshasa dans ce livre reçu hier de l’occulte ami Bona, et qui me parle aussitôt « à hauteur d’enfance ». Ou cet autre message de la noire cavalière, elle aussi rencontrée sur la toile, qui me recommande, à propos d’un certain Ange déglingué, de lire tel livre de Jean-Yves Leloup qu’il lui a fait découvrir et lire et relire, et que j’ai moi-même déjà lu et relu : Le livre des déserts…Tant d’intersections de vraie vie féconde. Ma bonne amie que je surprends à l’instant plongée dans Matière et mémoire de Bergson, alors que tous les jours je retrouve moi-même la matière et la mémoire de la Recherche du temps perdu. Et ma chère L. de me dire que ces rencontres la délivrent du poids des engluements de la vie et de tant de menées de médiocres bureaucrates ne détestant rien tant que ce qui bouge et respire - les éternels morts-vivants se perdant dans le simulacre de travail.

Quand l’éternel présent est à ressusciter, et que là réside le vrai travail où coïncident savoir et saveur, science et poésie, écoute et don de soi - de là renaît la joie simplement d’être là, vivant et présent… (ce 14 juin 2006)

Il est un trait de caractère que j’ai de la peine à admettre, et c’est la mesquinerie ; la bêtise et la mesquinerie ; et la jalousie aussi : la mesquinerie, la bêtise et la jalousie. Or c’est cela que je fuis en me tenant à distance, jouant cependant avec malice, de concert avec tel qui est ouvert et généreux, au dam de tel autre qui est psychorigide et borné, mesquin, bête et jaloux.

Ce n’est pas le chemin qui est difficile, disait Simone Weil, mais le difficile qui est le chemin. Cela seul en effet me pousse à écrire et tout le temps : le difficile.

Difficile est le dessin de la pierre et de la courbe du chemin, mais il faut le vivre comme on respire. Et c’est cela même écrire pour moi : c’est respirer et de l’aube à la nuit.

Le difficile est un plaisir, je dirai : le difficile est le plus grand plaisir. Cézanne ne s’y est pas trompé. Pourtant on se doit de le préciser à l’attention générale : que ce plaisir est le contraire du plaisir selon l’opinion générale, qui ne dit du chemin que des généralités, chose facile.

Le difficile est un métier comme celui de vivre, entre deux songes. A chaque éveil c’est ma première joie de penser : chic, je vais reprendre le chemin. J’ai bien dormi. J’ai rêvé. Et juste en me réveillant ce matin j’ai noté venu du rêve le début de la phrase suivante et ça y est : j’écris, je respire…

Très intéressé, plus même : passionné par La chaste vie de Jean Genet de Lydie Dattas, qui évoque la quête d’absolu de l’écrivain en le tirant du côté de la sainteté plus ou moins accomplie. L’idée directrice est qu’il y a en Genet un enfant humilié et offensé, petit paysan de France initialement rejeté par sa mère, ensuite relégué dans la caste maudite des orphelins et, de cercle en cercle, refoulé jusques au fond des oubliettes des parias, où il s’est forgé son personnage et sa morale avant d’en remonter par le truchement d’un style incomparable.

Très intéressé, plus même : passionné par La chaste vie de Jean Genet de Lydie Dattas, qui évoque la quête d’absolu de l’écrivain en le tirant du côté de la sainteté plus ou moins accomplie. L’idée directrice est qu’il y a en Genet un enfant humilié et offensé, petit paysan de France initialement rejeté par sa mère, ensuite relégué dans la caste maudite des orphelins et, de cercle en cercle, refoulé jusques au fond des oubliettes des parias, où il s’est forgé son personnage et sa morale avant d’en remonter par le truchement d’un style incomparable.

Chacun, devant la mort qui s’avance, réagit selon sa sensibilité et en fonction de son expérience, et nul ne peut en juger. Celui-ci a l’air froid et indifférent, mais sait-on ce qu’il ressent en réalité ? Et celle-là qui pleure, qui dira ce qui la fait vraiment pleurer ?

Il me reste deux jours pour finir Les bonnes dames. Dans l’espèce de transe qui m’a saisi depuis que notre chère Katia est entrée dans sa nuit, j’ai écrit aujourd’hui vingt-cinq pages manuscrites de ce roman presque sans hésiter, que je recopie presque sans rien corriger. Je comprends mieux, à de tels moments, ce qu’a pu être la frénésie de concentration d’un Simenon. (Ce 2 septembre)

C’est dans les pleurs, les sanglots nerveux et les larmes de croco que j’ai mis le point final, ce soir à huit heures, à mon roman Les bonnes dames. J’en étais si ému du fait que la matière de ce roman, si près de notre vie, est pour moi chargé d’émotion, surtout depuis que l’une de mes vieilles petites filles, Marieke, Katia dans la vie, est entrée dans un coma profond, le 25 août dernier, et que nous vivons cette étrange situation que j’ai vécue avec ma propre mère il y a quatre ans et presque jours pour jours, très pénible aujourd’hui à ma bonne amie qui voit sa mère mourir sans mourir sans rien pouvoir lui dire. (A La Désirade, ce 3 septembre)Voilà : c’est fini pour le roman, mais la vie continue et son roman de tous les jours.

Il est recommandé de « lui » parler, mais comment ne pas ressentir, en soi, un certain « à quoi bon » ? C’est entendu : je lui parle, comme pour « si jamais » elle m’entendait « quelque part », mais n’est-ce pas seulement pour me rassurer ? Non : je ne le crois pas. N’est-elle pas déjà « de l’autre côté », dans cet « ailleurs » qu’on désigne, parfois, d’une majuscule solennelle qui se veut poétique : l’Ailleurs, n’est-ce pas… Mais que dire de plus ? (Au CHUV, ce 6 septembre)

Notre chère Katia nous a quittés ce matin aux premières heures du jour.

Ma bonne amie l’avait trouvée, hier soir, toute petite et jolie dans son lit, toute douce et paisible, après qu’on lui eut retiré toutes ses perfusions, et elle me dit avoir senti la délivrance avant que son frère ne nous annonce la nouvelle reçue de l’hôpital. Malgré le fait que nous attendions vraiment cet envol, au point même de le souhaiter, la nouvelle m’a bouleversé sur le moment, plus encore que d’apprendre la mort de ma mère, mais à présent c’est en toute sérénité, je crois, que nous allons vivre les adieux et le deuil de Katia. Tout aussitôt me sont venus les mots de ce petit poème de rien du tout, mais qui dit je crois ce que tous nous ressentons :

Les enfants perdusElle avait l’air

d’une petite fille endormie,

la toute vieille dame

au bord de la nuit,

et c’est ainsi que nous l’avons quittée.

Ainsi qu’elle nous a quittés,

cette nuit,

en catimini ;

comme quand, au Jeu,

elle se cachait.

Et ce matin

c’est nous qui sommes

tout petits,

comme perdus

dans la forêt…(A La Désirade, ce 8 septembre 2006)

-

Varia 2006 (8)

JLK. L'olivier de Pézenas. Aquarelle, 2006.Le mensonge visant, essentiellement, à ne pas perdre la face, m’a toujours paru la plus dérisoire défense des mecs « qui en ont », dont les Balkaniques et les Levantins se sont fait une spécialité. A l’opposé de ces rouleurs de mécaniques, mon humour est essentiellement transalpin, touchant à la fois à la France de Rabelais, à l’Allemagne de Jean-Paul ou de Walser, à l’Italie de Fellini ou de la Commedia dell’arte, où le mensonge est tellement bon enfant, tellement à clins d’yeux que nul ne peut en être vraiment dupe…

Plus j’y reviens et plus je me dis que Les Bienveillantes représente, bien plus qu’une performance littéraire hors du commun : un acte humain quasiment héroïque qui relève finalement de l’exorcisme purificateur. Ce livre m’a rempli de la même insondable tristesse que j’ai éprouvée en découvrant le sanctuaire d’Auschwitz à vingt ans. Le pressentiment du pire qu’il puisse y avoir dans l’homme est ici perceptible, on pourrait dire : à l’état gazeux…

Oui je crois que c’est cela : Jonathan Littell ressaisit, dans Les Bienveillantes, la double régression collective et individuelle du totalitarisme et de l’inceste (deux façons de nier la réalité et les composantes de la vie ou de la société) pour en donner une représentation globale et tenter de l’exorciser. (A La Désirade, ce 21 septembre).

Je supporte très difficilement la violence et l’injustice, et c’est pourquoi j’évite tout affrontement avec des adversaires ou des détracteurs. La nuit passée, un rêve m’a fait vivre une scène à la manière d’Orange mécanique, où j’étais attaqué par un groupe de voyous, et cela m’a réveillé en sursaut, non tant de peur que de dégoût. C’est cela : la violence, la force brute me dégoûtent ; et hier soir, les invectives d’un imbécile, sur mon blog, m’ont déstabilisé quelque temps avant que je ne supprime son commentaire en imaginant sa tête de crétin, et là encore c’est le dégoût plus qu’autre chose, le dégoût envers la muflerie et la méchanceté qui m’a « scié »…

J’ai enfin fini, ce soir, de corriger les deuxièmes épreuves de mes Bonnes dames, dont j’ai de la peine à me rendre compte de la qualité globale. J’en aime toujours beaucoup la première partie, et la dernière aussi, mais j’ai plus de réserves sur l’entre-deux. Je suis curieux de voir ce qu’on en dira. J’ai l’impression que c’est celui de mes livres qui va le mieux marcher, mais que diront mes chers confrères critiques et écrivains ? Je me le demande. Par ailleurs je m’en fous un peu. C’est un livre que je devais faire, et qui devait être fait comme ça. Ce qui est sûr, c’est que c’est la première fois qu’un livre peut réellement m’échapper, et peut-être s’envoler ? par le truchement de la narration ; la première fois que j’écris un roman plutôt aisé d’accès, en dépit de certaines phrases alambiquées, dont la matière émotionnelle et les sentiments profonds devraient solliciter l’intimité de chacun et toucher beaucoup de gens, il me semble. Mais peut-être me fais-je des illusions ? (A La Désirade, ce 30 septembre)

Je me rappelle, de plus en plus souvent, la lecture d’un livre qui m’a profondément marqué lorsque je l’ai découvert, vers 1972-73, et dont le seul titre est tout un programme : Je ne joue plus, de Miroslav Karleja. Il faut que je le relise un de ces quatre. Je suis très intéressé de voir ce qui m’y a tant séduit à l’époque, et ce que je peux en retenir aujourd’hui. Du même auteur, j’ai lu ensuite Le retour de Philippe Latinowicz et l'énorme Banquet en Blithuanie, qui m’ont également passionné. Mais c’est le titre de Je ne joue plus qui me revient comme un leitmotiv intérieur, correspondant bel et bien à mon sentiment intérieur à la Bartleby…

Tous deux rétamés tous ces jours. Toujours le contrecoup de ce qui nous a frappés. Le coup d’abord, puis le contrecoup. La schlague et le retour de schlague. (A La Désirade, ce 7 octobre).

Toujours impressionné, même ému, par le métier de l’artisan, le savoir-faire et plus encore la façon qu’il a de personnaliser son travail et de le vivre. Ainsi de notre ami Michel W., l’homme-orchestre qui nous installe un couvert pour le bois. En parlant avec lui, j’ai le sentiment de me trouver de plain-pied avec quelqu’un qui a certes une autres culture que la mienne mais qui juge sainement et sans complexe ni prévention, sur la base de son expérience et de sa curiosité, avec un bon sens qui n’est pas celui du philistin, et cette pointe d’humour terrien qu’on ne trouve guère chez les bourgeois ou les clercs.

Limiter la valeur des Bienveillantes à l’apport d’un monument documentaire me semble prouver une lecture impatiente, hâtive ou partielle, qui ne tient aucun compte de la transposition des faits dans les sphères du temps et de l’espace. Jonathan Littell a certes le mérite d’avoir accumulé une documentation considérable et sur des faits souvent méconnus du public ou des non spécialistes, mais l’apport fondamental des Bienveillantes n’est pas là, pas plus que celui de la Recherche du temps perdu n’est de proposer un tableau de la bonne société parisienne. Je ne prétends pas pour autant que le jeune romancier soit à comparer à Proust, non plus qu’à Céline, et pourtant la transposition romanesque qu’il opère, dans Les Bienveillantes, à partir de ses données documentaires, n’en est pas moins d’un médium, au sens où l’entendait un Simenon, qui nous fait endosser une peau à notre corps défendant, parcourir une certaine courbe temporelle et investir une topologie qui n’a rien à voir avec le déploiement linéaire d’une lecture de rapport ou les lieux du reportage ou de l’essai.

Lire et plus encore : vivre Les Bienveillantes suppose, de la part du lecteur, un accommodement du regard extrêmement rare dans le roman contemporain, qui nous a rendus si paresseux. Le mimétisme en est évidemment déplaisant, qui nous fait partager tant de pages avec un personnage infiniment trouble, que sa « passion de l’absolu » d’intellectuel raffiné, acquis à une utopie qui flatte son hybris, porte à la « radicalité de l’abîme » et à tous les sacrifices qui en découleront. Comme Himmler, bien peigné et manucuré, vient l’expliquer page 129 à ces Messieurs les Herr Dr Untel et Untel qui viennent de liquider plus ou moins « proprement » quelques dizaines de milliers d’Untermesnchen dans les grands ravins de Kiev, la finalité est un Grand Jardin où le soldat-cultuvateur allemand pourra biner et sacrcler en paix au milieu de ses esclaves ukrainiens ou ruthènes. Cela ne vaut-il pas quelque sacrifice ? Cela pour le tout début : quand Max doute encore un peu de la grande invention nazie (page 127), avant de participer, une action après l’autre, et au fil d’une odyssée qui lui fait prendre du grade dans la hiérarchie infernale, jusu’au temps de tout raconter à son bureau d’industriel de la dentelle.

Est-ce détourner notre attention de l’abomination du XXe siècle en filtrant l’observation des Bienveillantes par le regard d’un homme « sans qualités » tel que Max Aue ? On n’a pas assez dit son vice principal : la curiosité, à la fois littéraire et scientifique. Est-ce celle de Jonathan Littell ? C’est possible. Ya-t-il en Jonathan Littell de la perversité ? C’est probable, comme en chacun de nous. Jonathan Littell est-il, pour autant, fasciné ou « sous le charme » de Max Aue. Je ne le crois pas, et d’ailleurs c’est sans importance. Est-il significatif que Max Aue soit homosexuel, comme Angelo Rinaldi s’en inquiète ? Nullement. D’ailleurs Max Aue n’est homosexuel que par raccroc, si l’on peut dire, après un premier amour contrarié. Toute son histoire est marqué par le ressentiment et l’amor sui, et son goût pour la sodomie relève quasiment de la mécanique, jamais accordé à aucun sentiment, même s’il est capable d’amitié. De toute façon, la part de la psychologie personnelle, des rêves, des actes aussi (la baise occasionnelle et le meurtre) n’occupent, dans Les Bienveillantes, qu’une place mineure, juste bonne à éclairer le néant affectif du protagoniste et son nihilisme philosophique, qui ne l’empêchent pas de faire son chemin de fonction.

Celui-ci ne serait pas intéressant si ce n’était, dans un temps renoué en spirales successives, celui d’une conquête et d’un désastre annoncé, qui est celui-là même de la conscience humaine au XXe siècle. Max Aue lit le journal de Stendhal et Tertullien, goûte Rameau et Couperin et se reproche d’avoir oublié son pull-over quand on le force à assister à une exécution de masse, mais il n’en a pas moins les yeux ouverts et il note, il note tout. C’est l’expérience sur soi incarnée que Max Aue. Max Aue incarne, en outre, le péché contre l’Esprit, mais cela doit-il être relevé par Jonathan Littell ?

Lorsque je peins des voleurs de chevaux, disait Tchekhov, je n’ai pas besoin de dire, à la fin de mon récit, qu’il est mal de voler des chevaux, ou alors c’est que mon récit ne vaut rien. Le procès qu’on fait aujourd’hui à Jonathan Littell, sous prétexte qu’il ne dit pas assez que son protagoniste est un monstre, à croire qu’il en est fasciné, est le même qu’on faisait à Tchekhov, qui avait le tort de montrer la réalité telle qu’elle est, en laissant le lecteur juge.Tout enveloppées de brume, sur lesquelles elles semblaient flotter comme des îles fantomatiques, les montagnes de Savoie avaient ce matin quelque chose des paysages aquarellés par les Chinois, et je me suis promis de les fixer à mon tour sur le papier à l’instant même où ma bonne amie me signalait ce qu’elle voyait elle-même à la fenêtre de l’étage d’en dessous. Or c’est cela même qui se passe souvent entre nous, qui voyons la même chose au même instant et qui nous le signalons alors : « Regarde… »

Au préalable nous parlions, à propos d’une récente conversation téléphonique dont le ton, la sécheresse de cœur, l’aigreur, l’égoïsme, l’agressivité larvée même l’ont écoeurée, de ces amis parisiens qui ont compté pour elle à certaine époque et dont, pour ma part, je me suis toujours défié du dogmatisme, ou plus exactement du conformisme de gauche qui les autorise à juger de tout et de tous sans se remettre jamais en question eux-mêmes. Ce sont, à mes yeux , les parangons de la nouvelle petite-bourgeoisie intellectuelle (ou pseudo) socialiste de cœur, les nouveaux bien-pensants.

Ce qui m’est le plus pénible, dans ma situation actuelle, c’est le manque total d’interlocuteur avec lequel échanger des idées ou partager des découvertes, si j’excepte ma bonne amie, son frère et, de loin en loin, Bernard ou mon cher Antonin. Pour ce qui est cependant de mes préoccupations les plus profondes: personne.

Ce que je ne supporte pas est l’esprit bourgeois, et surtout dans ses manifestations hypocrites, chez ceux qui prétendent ne pas l’être et qui le sont doublement, je pense aux prétendus artistes ou aux prétendus intellectuels. Après tout, qu’un bourgeois ait l’esprit bourgeois relève de l’ordre des choses, et je ne saurais l’en blâmer s’il ne cherche pas à donner le change, tandis que les planqués qui parlent vie dangereuse ou prise de risque à tout moment me donnent envie de les battre, ou tout au moins de combattre leur comédie mensongère, magnifiquement brocardée dans Le confort intellectuel de Marcel Aymé…En somme c’est tout simple : je ne m’intéresse qu’à ce qui vit et ce qui vibre en moi en profondeur. Je ne saurais comment le définir plus précisément, et d’abord comment mon attention est saisie. Ce peut n’être qu’un sourire ou un geste de connivence, un regard ou une inflexion de voix qui portent, d’une manière ou de l’autre, la marque de cette vibration correspondant en somme, simplement, à ce qu’on pourrait dire un signe d’amour. C’est cela : je ne suis sensible qu’à l’amour, sous quelque forme qu’il se manifeste…

De quelle nature animale a été ma bêtise ? Je me le demande en lisant cette phrase de Roland Dubillard : « Comment les hommes en sont-ils venus avoir peur et honte de leur bêtise ? » Or justement, je n’ai, pour ma part, ni peur ni honte de ma bêtise. Je l’assume, comme on dit. « Aller où boivent les vaches », recommandait Rimbaud. Et de fait, j’ai toujours pris le parti des vaches, si j’ose dire, contre celui des clercs et des cuistres. Je préfère en somme avoir l’être bête que de passer pour l’un d’eux… J’en conclus que ma bêtise est surtout bovine, relevant au passage que dans ce mot il y a « bon » et « vin »…

De quelle nature animale a été ma bêtise ? Je me le demande en lisant cette phrase de Roland Dubillard : « Comment les hommes en sont-ils venus avoir peur et honte de leur bêtise ? » Or justement, je n’ai, pour ma part, ni peur ni honte de ma bêtise. Je l’assume, comme on dit. « Aller où boivent les vaches », recommandait Rimbaud. Et de fait, j’ai toujours pris le parti des vaches, si j’ose dire, contre celui des clercs et des cuistres. Je préfère en somme avoir l’être bête que de passer pour l’un d’eux… J’en conclus que ma bêtise est surtout bovine, relevant au passage que dans ce mot il y a « bon » et « vin »…« Le poète est un jeune homme aux cheveux blancs, il est myope avec de gros yeux et il y a toujours quelqu’un qui vient de marcher sur ses lunettes », notait Dubillard dans ses carnets de 1947-48 alors que je m’affairais à venir au monde, mon premier souvenir de cette période étant celui d’une passerelle légère jeté au-dessus d’un lac de boue, correspondant (je l’appris plus tard) au chantier de la nouvelle maison de mes parents, dans laquelle j’aurais mon premier repaire de poète à cheveux blancs, en attendant mes lunette trente ans plus tard…