Celui qui attend une subvention fédérale pour écrire LE livre qui dénoncera enfin l’emprise de l’Etat sur la création / Celle qui affirme penser comme elle danse / Ceux qui adulaient Josef Beuys à vingt ans et qui font aujourd’hui commerce d’icônes avec une organisation mafieuse d’Ukraine centrale, etc.

°°°

Pasternak disait écrire « sous le regard de Dieu », et c’est ainsi que je crois écrire moi aussi, sans savoir exactement ce que cela signifie. Disons que ce sentiment correspond à l’intuition d’une conscience absolue qui engloberait notre texte personnel dans la grande partition de la Création. Ce sentiment relève de la spiritualité plus que de la foi, il n’est pas d’un croyant au sens des églises et des sectes, même s’il s’inscrit dans une religion transmise.

J’écris cependant, tous les jours, «sous le regard de Dieu», et notamment par le truchement de mes Carnets de JLK sur Internet. Cela peut sembler extravagant, mais c’est ainsi que je le ressens. En outre, j’écris tous les jours sous le regard d’environ 1000 inconnus fidèles, qui pourraient aussi bien être 5 ou 5000 sans que cela ne change rien : je n’écris en effet que pour moi, non sans penser à toi et à lui, à elle et à eux.

Ecrire «sous le regard de Dieu» ne se réduit pas à une soumission craintive mais nous ouvre à la liberté de l’amour. Celle-ci va de pair avec la gaîté et le respect humain qui nous retient de caricaturer Mahomet autant que de nous excuser d’être ce que nous sommes. L’amour de la liberté est une chose, mais la liberté d’écrire requiert une conscience, une précision, un souci du détail, une qualité d’écoute et une mesure du souffle qui nous ramènent « sous le regard deDieu ».

°°°

Edmond Jaloux parle du caractère d’anormalité de Marcel Proust, à tous égards extraordinaire, en précisant cependant le type de complexion de l’écrivain, sans pareil au XXe siècle, puis il en détaille les aspects de l’œuvre, la fresque sociale et les insondables intuitions psychologiques, enfin ce qu’il préfère qui ressortit à la poésie et rapproche Proust de Shakespeare: «Il y a chez Proust une sorte de comédie féerique, qui se joue de volume en volume, et qui est traversée par les mêmes éclaircies de beauté, les mêmes poudroiements d’irréel qu’il y a dans Comme il vous plaira ou la Douzième nuit. Brusquement, dans son examen sarcastique et minutieux de la vie mondaine, Marcel Proust s’interrompt presque sans transition. C’est que quelquechose de la Nature vient d’intervenir, de lui apporter sa bouffée et sa couleur, et qu’il est impossible de ne pas tout interrompre pour chanter ce monde avec autant de fraîcheur que Théocrite ou que Virgile.»

°°°

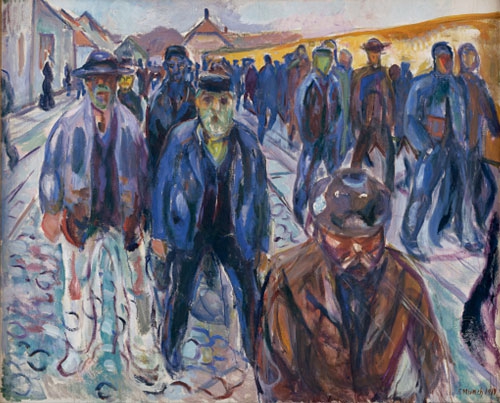

Judith Herman a en elle un puits de larmes. En tout cas j’avais été saisi, dès son premier recueil de nouvelles, Maisons d’été, plus tard, par l'originalité et la maturité, la clarté et la complexité, la puissance expressive et l'hypersensibilité qui caractérisent son art si singulier consistant à mêler, à des situations vécues au présent avec une grande intensité - tout y est concret, sensuellement palpable, rendu avec une plasticité rappelant parfois les expressionnistes - le tremblement profond du temps et son poids de plus en plus perceptible avec l'âge.

S'il y a de la mélancolie dans les nouvelles de Judith Hermann, dont procède le plus lancinant de son blues souvent râpeux, jamaiselle ne cède à la délectation morbide.Dans la filiation des nouvelles berlinoises de Nabokov, on est au contraire saisi par la vitalité de ses personnages et par le dynamisme de son écriture.

Son exploration des «vies possibles» illustre une imagination romanesque souvent en défaut aujourd'hui. Il y a de la fée chez elle, mais aussi de la sorcière : à la première, elle emprunte la capacité d'enchantement et à la seconde une sorte d'humour grinçant et cette implacable lucidité enfantine (mais jamais infantile) qu'elle promène sur la société en faisant dire à l'un de ses personnages: «Est-ce qu'il faut vraiment que ce soit comme ça?».

Par-delà l'aura de poésie et, parfois, de magie qui émane de cet univers, c'est aussi bien à la réalité des êtres, et douloureuse, et à tel sentiment d'insuffisance rappelant un Fassbinder, qu’achoppe Judith Hermann.

°°°

Le Christ purifie et délivre,tandis que le diable disperse et défait.

Le Christ purifie et délivre,tandis que le diable disperse et défait.

°°°

Millenium people, de J.G. Ballard, est une véritable mine d’observations et de déductions sur la société atomisée et paralysée d’ennui dans laquelle nous vivons en Occident, tout à fait dans le ton grinçant et détaché qui me convient ces jours. La scène de l’émeute dans le camp de concentration pour chats de luxe attaqué par des furies qui assimilent félidés d’élevage et prisonniers politiques, est un régal. Il y a, là-dedans, une quantité de notations qui en appellent autant d’autres que je consigne au fur et à mesure dans les marges du livre.

C’est qu’il se passe tant de choses, dans la « dissociété » qui nous entoure, dont si peu d’écrivains rendent compte, à l’exception de quelques-uns dont un Michel Houellebecq, qui vient d’ailleurs de Ballard.

D’autant plus intéressante, alors, me semble la démarche de Ballard, qui détaille les séquelles du sentiment de mécontentement et de révolte éprouvé par les représentants de la classe moyenne. J’y vois l’essentiel du malaise actuel, omniprésent dans nos villes,nos bureaux et nos journaux. Une espèce de paranoïa sévit dans les têtes. Ballard met le doigt sur le ras-le-bol des gens ordinaires lié à la perte du sens de leur existence et à l’enfermement, à l’étriquement que ressentent deplus en plus de gens supposés de plus en plus libres.

°°°

Ramuz fait partie, à n’en pas douter, de l’école non institutionnelle du vrai.

°°°

Celui que tout amuse malgré tout / Celle qui envoie des SMS à sa cousine Arlette pendant la réu des cadres dans la Salle panoramique / Ceux qui rappellent aux jeunes stagiaires qu’ils ont eux aussi « jeté quelques pavés en mai 68, etc.

°°°

On ne discute pas avec la médiocrité. Discuter est déjà s’abaisser.

°°°

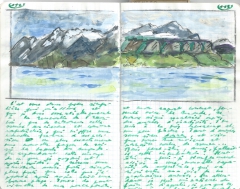

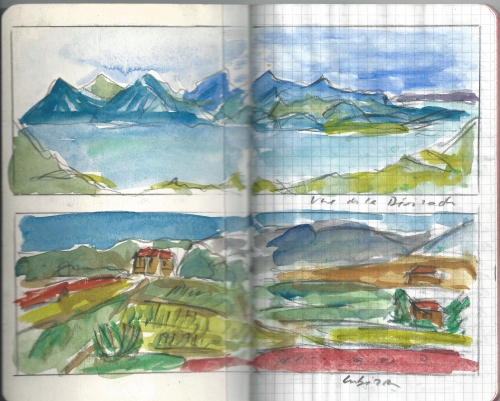

Les mots sont une chose, mais la couleur me manque depuis quelque temps, et l’aquarelle n’est pas autre chose à mes yeux: c’est la couleur. C’est une énigme que la couleur. J’ai beau savoir qu’elle s’explique scientifiquement: je ressens tout autre chose avec la couleur, et qui n’a rien à voir avec la symbolique, la psychologie ou l’ésotérisme.

Chez moi la couleur est une composante de l’affectivité et de l’Eros, c’est une manifestation dionysiaque, mais pas en aquarelle – ou rarement, car l’aquarelle telle que je la pratique est essentiellement apollinienne. Il y a cependant une aquarelle qu’on pourrait dire de fusion et qui rejoint alors l’huile la plus «érotique», ainsi que l’illustre le mieux, me semble-t-il, un Turner.

°°°

Alain Gerber me disait qu’il n’avait pas voulu d’enfant par crainte d’avoir, à ses côtés, une pendule qui lui rappelle à tout moment l’heure de sa mort. Il a compris que nous allions mourir dès l’âge de la maternelle, frappé par l’évidence, à un moment donné, que tous les parents qui l’entouraient seraient morts lorsqu’il aurait atteint leur âge...

Cela me frappe d’autant plus que, pour ma part, je n’ai pris conscience de la réalité de la mort qu’à la naissance de Sophie, et que ça m’a donné une nouvelle raison de vivre..

°°°

Celui qui dit avoir enfin trouvé complémentarité et convivialité dans son nouveau job à statut flexible / Celle qui te soigne les pieds par imposition des mains / Ceux qui se déchirent dans le club des nouveaux sosies de Claude François, etc.

°°°

«Si le Christ surgissait aujourd’hui, je ne lui donnerais pas deux jours», écrivait Maurice G. Dantec dans Le Théâtre des opérations,au printemps 1999. Il en était alors à une vision très nietzschéenne du christianisme, voyant en le Christ à venir une sorte de surhomme en lequel je ne reconnais absolument pas mon Christ à moi.

«Si le Christ surgissait aujourd’hui, je ne lui donnerais pas deux jours», écrivait Maurice G. Dantec dans Le Théâtre des opérations,au printemps 1999. Il en était alors à une vision très nietzschéenne du christianisme, voyant en le Christ à venir une sorte de surhomme en lequel je ne reconnais absolument pas mon Christ à moi.

Mon Christ à moi est au milieu de nous jusqu’à la fin du monde. L’autre soir il se trouvait à genoux, au milieu d’un trottoir parisien, et son regard de terrible imploration m’a forcé, après lui avoir passé devant, à revenir en arrière puis à me présenter à lui, les yeux baissés, pour lui offrir de quoi apaiser ce que proclamait le petit carton posé devant lui: J’AI FAIM.

Ce Christ-là avait les mêmes longs cheveux sales que celui qui s’est jeté du pont aux suicidés, en plein Lausanne, il y a trente ans de ça, et dont la vision de la tête ensanglantée, dépassant de la couverture jetée sur son cadavre, me reste présente comme de ce matin.

Un autre Christ m’est apparu une autre nuit, à Paris, quand les nautoniers de la Seine ont relevé, des eaux huileuses, ce corps qui s’est défait de ses derniers vêtements au moment où il est apparu dans la lumière lunaire, blanc comme l’ivoire des statues.

Le Christ est en agonie jusqu’à la fin du monde, et pendant ce temps il ne faut pas dormir, disait à peu près Pascal.

Je l’ai vu en agonie aux soins intensifs d’un service de pédiatrie, crucifié dans le corps d’une petite fille dont les tortures furent notablement amplifiées par l’incurie prétentieuse des supposés patrons, mais soignée tous les jours par des anges. Mon Christ à moi est cette petite fille, mon église vivante est celle des compatissants qui se sont agenouillés autour de sa tombe, et tout le reste n’est qu’un bal de vampires.

Mon Christ est cette petite fille martyre à laquelle jepense en me levant dans la splendeur de ce matin d’automne, présente lorsque jeferme les yeux face à la mer ou lorsque des amants jouissent, je revois sonpauvre sourire au milieu des milliers de visages défilant aux murs des couloirs d’Auschwitz, je pense moi aussi que le Christ est notre humanité en devenir,notre salut avant la mort, non pas la force du «Christ des nations» mais la faiblesse du plus humilié et du plus offensé, amen.

°°°

Bien plus que la différence dont on nous rebat les oreilles et qui signifie peu de chose à mes yeux, c’est la ressemblance qui m’importe en cela qu’elle surmonte les particularisme sraciaux, sociaux ou sexuels au bénéfice de valeurs plus fondamentales.

L’exaltation de la différence fleure déjà, à mes yeux,l’esprit de clan ou de secte, avec ce relent de ressentiment et derevendication qui cherche à forcer la main, alors que la découverte de laressemblance seule aboutit à une vraie rencontre.

°°°

Tout ce que je fais relève en somme de la mise en ordre, ou plus exactement: de la mise au clair. C’est cela: je tire les choses au net.

°°°

Je lis ceci dans le noir d’hiver: «Pluie de printemps/ toute chose en devient/ plus belle.» Des mots calligraphiés par Chyo-ni, une noble Japonaise du XVIIIe siècle. Puis jelis cela : «Un matin glacé/ sur mon vélo/ j’admire les champs». Des mots de Catherine Sancet, de la classe de 6e B du collège Gérard-Philipe deCarquefou.

Je viens de me lever dans la nuit glaciale et je lis Le soleil de l’après-midi de Constantin Cavafy. C’est l’histoire du type qui se rappelle la chambre dans laquelle il a aimé quelqu’un «tant de fois». C’est d’une plate banalité et pourtant, en lisant ce qui suit, tout à coup je me sens plus réel: «Sont-ils encore quelque part, ces pauvres meubles?/ A côté de la fenêtre était le lit./ Le soleil de l’après-midi arrivait à la moitié. Un après-midi, à quatre heures, nous nous sommes séparés,/ Rien que pour une semaine… Hélas,/ Cette semaine-là devait durer toujours».

Ah mais, il fait un putain de froid, je ne suis personne et nulle part, et je lis juste maintenant: «Je ne suis rien./Je ne serai jamais rien./Je ne peux vouloir être rien./ A part ça, je porte en moi tous les rêves du monde./ Fenêtres de ma chambre,/Ma chambre où vit l’un des millions d’être au monde dont/ Personne ne sait qui il est/ (Et si on le savait, que saurait-on?),/ Vous donnez sur le mystère d’une rue au va-et-vient continuel,/Une rue inaccessible à toutes pensées,/ Réelle au-delà du possible, certaine au-delà du secret, Avec le mystère des choses par-dessous les pierres et les êtres,Avec la mort qui moisit les murs et blanchit les cheveux des hommes,/ Avec le Destin qui mène la carriole de tout par la route de rien.»

Ah mais, il fait un putain de froid, je ne suis personne et nulle part, et je lis juste maintenant: «Je ne suis rien./Je ne serai jamais rien./Je ne peux vouloir être rien./ A part ça, je porte en moi tous les rêves du monde./ Fenêtres de ma chambre,/Ma chambre où vit l’un des millions d’être au monde dont/ Personne ne sait qui il est/ (Et si on le savait, que saurait-on?),/ Vous donnez sur le mystère d’une rue au va-et-vient continuel,/Une rue inaccessible à toutes pensées,/ Réelle au-delà du possible, certaine au-delà du secret, Avec le mystère des choses par-dessous les pierres et les êtres,Avec la mort qui moisit les murs et blanchit les cheveux des hommes,/ Avec le Destin qui mène la carriole de tout par la route de rien.»

Cela s’intitule Bureau de tabac et c’est signé Fernando Pessoa, puis je lis ceci en me rappelant l’odeur de tout à l’heure de quelqu’un que j’aime et qui dort encore, sous la plume d’Anna Akhmatova: «Les jours les plus sombres de l’année/ Doivent s’éclairer/ Je ne trouve pas de mots pour dire/ La douceur de tes lèvres ».

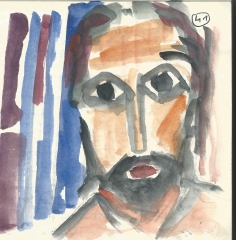

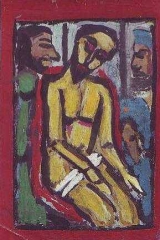

Gouaches de JLK: Ecce Homo, d'après Rouault, et deux figures.

Il n’y a pas une poésie du passé qui s’opposerait à celle du présent: il n’y a qu’un saisissement, d’angoisse ou d’émerveillement, de l’être qui se reconnaît au monde et l’exprime par le cri ou le chant, qui me fait le contemporain instantané du poète T’ang lorsque je lis: « Où donc s’enfuit la lumière du jour ? Et d’où viennent les ténèbres ? »

Il n’y a pas une poésie du passé qui s’opposerait à celle du présent: il n’y a qu’un saisissement, d’angoisse ou d’émerveillement, de l’être qui se reconnaît au monde et l’exprime par le cri ou le chant, qui me fait le contemporain instantané du poète T’ang lorsque je lis: « Où donc s’enfuit la lumière du jour ? Et d’où viennent les ténèbres ? » «On peut croire à l’immortalité en regardant les films de Bergman», dit Jeanne Moreau, et c’est cela qu’on se dit du début la fin de Saraband en scrutant le visage de cette femme et les visages de tous les autres, jusqu’à l’ultime moment où, parlant de sa fille perdue dans sa selva oscura mentale, qu’elle vient d’aller visiter, elle dit que c’est la première fois qu’elle a eu l’impression de toucher réellement son enfant.

«On peut croire à l’immortalité en regardant les films de Bergman», dit Jeanne Moreau, et c’est cela qu’on se dit du début la fin de Saraband en scrutant le visage de cette femme et les visages de tous les autres, jusqu’à l’ultime moment où, parlant de sa fille perdue dans sa selva oscura mentale, qu’elle vient d’aller visiter, elle dit que c’est la première fois qu’elle a eu l’impression de toucher réellement son enfant. A La Désirade, ce 31 octobre, soir. – C’est une bien bonne nouvelle que je reçois ce soir par la voix de René Langel, mon premier rédacteur en chef à la Tribune de Lausanne, qui m’apprend que le prix Paul Budry m’a été attribué pour Les passions partagées, à l’unanimité du jury. Je l’espérais mais je n’y croyais pas trop, sachant combien mon personnage est mal vu de certains. Or, contre toute attente, même le professeur Roger Francillon, ponte majeur de la faculté des Lettres, a voté pour moi. Cela me fait un plaisir tout particulier, comme je l’ai dit à René, dans la mesure où ce livre m’a valu d’incroyables avanies au sein de la rédaction de 24 Heures et, de la part de certains proches et prétendus amis, des mesquineries dont le souvenir me cuit encore.

A La Désirade, ce 31 octobre, soir. – C’est une bien bonne nouvelle que je reçois ce soir par la voix de René Langel, mon premier rédacteur en chef à la Tribune de Lausanne, qui m’apprend que le prix Paul Budry m’a été attribué pour Les passions partagées, à l’unanimité du jury. Je l’espérais mais je n’y croyais pas trop, sachant combien mon personnage est mal vu de certains. Or, contre toute attente, même le professeur Roger Francillon, ponte majeur de la faculté des Lettres, a voté pour moi. Cela me fait un plaisir tout particulier, comme je l’ai dit à René, dans la mesure où ce livre m’a valu d’incroyables avanies au sein de la rédaction de 24 Heures et, de la part de certains proches et prétendus amis, des mesquineries dont le souvenir me cuit encore. Il n’est pas de ville que j’aime autant retrouver que Paris, surtout les maisons blanches et les escaliers de bois ciré en colimaçon, les grands appartements mystérieux, les toits sur lesquels on marche à moitié givré, la Seine noire et les reflets des trottoirs de l’aube, tels exactement que les évoque, avec la beauté de la jeunesse, Les amants réguliers de Philippe Garrel. Ce sont surtout des histoires d’amour et c’est le portrait d’un pur. C’est un poème en images dont tous les personnages ont raison. On frise juste un peu l’emphase rhétorique à l’évocation des barricades, mais ce romantisme n’empêche pas la grande noblesse du propos; car c’est un film aussi sur le divertissement en conflit avec l’absolu.

Il n’est pas de ville que j’aime autant retrouver que Paris, surtout les maisons blanches et les escaliers de bois ciré en colimaçon, les grands appartements mystérieux, les toits sur lesquels on marche à moitié givré, la Seine noire et les reflets des trottoirs de l’aube, tels exactement que les évoque, avec la beauté de la jeunesse, Les amants réguliers de Philippe Garrel. Ce sont surtout des histoires d’amour et c’est le portrait d’un pur. C’est un poème en images dont tous les personnages ont raison. On frise juste un peu l’emphase rhétorique à l’évocation des barricades, mais ce romantisme n’empêche pas la grande noblesse du propos; car c’est un film aussi sur le divertissement en conflit avec l’absolu. Inlassablement je regarde les visages, et partout le drame, inscrit en rides et en traits durcis ou épurés au contraire; et les humbles, muettes figures de l’autobus ou de la salle d’attente; et la comédie des peaux liftées, tendues comme sur autant de masques d’un éreintant carnaval; et la ménagerie, le casoar ou le sanglier; et le cabinet de curiosités des natures subies ou sublimées, la babine sexuelle ou l’icône de vieux bois. Or curieusement, plus je les regarde et plus je me surprends à les accueillir tous. En regardant de tout près le visage de quelqu’un qu’on aime, on se sent parfois défaillir de tendresse. Ce seul visage n’a pas au monde son pareil, se dit-on, et tous les visages y délèguent cependant un reflet. Un instant, on se figure qu’on perdrait tout en le perdant, puis à le regarder vraiment on s’aperçoit que sa lumière n’est pas que de lui: que sa présence n’est qu’allusion à l’on ne sait quoi d’éternel.

Inlassablement je regarde les visages, et partout le drame, inscrit en rides et en traits durcis ou épurés au contraire; et les humbles, muettes figures de l’autobus ou de la salle d’attente; et la comédie des peaux liftées, tendues comme sur autant de masques d’un éreintant carnaval; et la ménagerie, le casoar ou le sanglier; et le cabinet de curiosités des natures subies ou sublimées, la babine sexuelle ou l’icône de vieux bois. Or curieusement, plus je les regarde et plus je me surprends à les accueillir tous. En regardant de tout près le visage de quelqu’un qu’on aime, on se sent parfois défaillir de tendresse. Ce seul visage n’a pas au monde son pareil, se dit-on, et tous les visages y délèguent cependant un reflet. Un instant, on se figure qu’on perdrait tout en le perdant, puis à le regarder vraiment on s’aperçoit que sa lumière n’est pas que de lui: que sa présence n’est qu’allusion à l’on ne sait quoi d’éternel. À La Désirade, ce 31 décembre. –

À La Désirade, ce 31 décembre. –

Il en va de la critique littéraire comme du gardiennage de ménagerie, avec les obscuresservitudes et les satisfactions jubilatoires qui en découlent assezsemblablement. L’on pourrait dire qu’il y a du Noé chez le passeur de livresappelé à faire cohabiter, dans son arche, les espèces les plus dissemblables,voire les plus adverses.

Il en va de la critique littéraire comme du gardiennage de ménagerie, avec les obscuresservitudes et les satisfactions jubilatoires qui en découlent assezsemblablement. L’on pourrait dire qu’il y a du Noé chez le passeur de livresappelé à faire cohabiter, dans son arche, les espèces les plus dissemblables,voire les plus adverses. À La Désirade, ce 7 février 2005. - Louis Calaferte est mort à peu près oublié, et j’ai comme l’impression qu’il l’a cherché, guère plus pressé de se montrer aimable avec les uns et les autres, mais à mes yeux il ne cesse de vivre (je poursuis ces jours la lecture de ses Carnetsde 1989) et c’est cela aussi que j’aimerais susciter après ma mort de la part de quelques lecteurs: cette reconnaissance secrète, éparse et d’autant plus véridique.

À La Désirade, ce 7 février 2005. - Louis Calaferte est mort à peu près oublié, et j’ai comme l’impression qu’il l’a cherché, guère plus pressé de se montrer aimable avec les uns et les autres, mais à mes yeux il ne cesse de vivre (je poursuis ces jours la lecture de ses Carnetsde 1989) et c’est cela aussi que j’aimerais susciter après ma mort de la part de quelques lecteurs: cette reconnaissance secrète, éparse et d’autant plus véridique. Certains êtres sont poétiques, je dirais plus exactement : diffusent une aura. Il y a cela chez ma bonne amie et chez tous ceux que j’aime, non du tout au sens d’un clan confiné de quelques- uns mais d’une famille sensible très élargie de gens dont l’âme rayonne à fleur de peau – ce que Georges Haldas appelait la « société des êtres ».

Certains êtres sont poétiques, je dirais plus exactement : diffusent une aura. Il y a cela chez ma bonne amie et chez tous ceux que j’aime, non du tout au sens d’un clan confiné de quelques- uns mais d’une famille sensible très élargie de gens dont l’âme rayonne à fleur de peau – ce que Georges Haldas appelait la « société des êtres ». Il me suffit de revenir à la prose de Charles-Albert (en l’occurrence les Impressions d’un passant à Lausanne) pour me retrouver en relation radieuse avec les choses de la vie, tant qu’avec les êtres et les idées, dansquel constant sursaut d’allégresse que relancent images et trouvailles verbales. Il y a chez lui de l’extravagance et parfois même du délire, mais le noyau central est fixement en place, solide comme une pierre angulaire de couvent d’immémoriale mémoire d’où la joie procède par irradiation bonne.

Il me suffit de revenir à la prose de Charles-Albert (en l’occurrence les Impressions d’un passant à Lausanne) pour me retrouver en relation radieuse avec les choses de la vie, tant qu’avec les êtres et les idées, dansquel constant sursaut d’allégresse que relancent images et trouvailles verbales. Il y a chez lui de l’extravagance et parfois même du délire, mais le noyau central est fixement en place, solide comme une pierre angulaire de couvent d’immémoriale mémoire d’où la joie procède par irradiation bonne. « La beauté est ce qui abolit le temps »,écrivait Thierry Vernet, dont je viens de retrouver la copie de quelques pages de carnets qu’il m’avait lues un soir au Luxembourg, où je retrouve tant de notations que je pourrais contresigner, à commencer par celle-ci qui me semble d’une portée insondable: « D’ailleurs c’est bien simple : ou bien les hommes sont ouverts, autrement dit infinis, ou bien ils sont fermés, finis, et dans ce cas on peut les empiler. Ou en faire n’importe quoi »…

« La beauté est ce qui abolit le temps »,écrivait Thierry Vernet, dont je viens de retrouver la copie de quelques pages de carnets qu’il m’avait lues un soir au Luxembourg, où je retrouve tant de notations que je pourrais contresigner, à commencer par celle-ci qui me semble d’une portée insondable: « D’ailleurs c’est bien simple : ou bien les hommes sont ouverts, autrement dit infinis, ou bien ils sont fermés, finis, et dans ce cas on peut les empiler. Ou en faire n’importe quoi »… Lui qui me dit un jour qu’il avait l’impression que j’écrivais tout le temps, me donne le même sentiment d’être à tout instant attentif et prompt à traduire sa vision en images (« Les visages : des ampoules électriques plus ou moins allumées », ou « Les gens de la rue sont des bouteilles, des quilles, les automobiles des savons échappées de mains maladroites; Dieu que le monde est beau ! »), avec une sorte de confiance tranquille et ferme à la fois. « Votre société s’ingénie à rendre le désespoir attrayant », remarque-t-il avec lucidité, pour se dégager ensuite une issuepersonnelle : « Ajouter ne serait-ce que sur 10cm2 un peu de beauté aumonde, ce qui diminuera d’autant et probablement bien plus de sa laideur ».

Lui qui me dit un jour qu’il avait l’impression que j’écrivais tout le temps, me donne le même sentiment d’être à tout instant attentif et prompt à traduire sa vision en images (« Les visages : des ampoules électriques plus ou moins allumées », ou « Les gens de la rue sont des bouteilles, des quilles, les automobiles des savons échappées de mains maladroites; Dieu que le monde est beau ! »), avec une sorte de confiance tranquille et ferme à la fois. « Votre société s’ingénie à rendre le désespoir attrayant », remarque-t-il avec lucidité, pour se dégager ensuite une issuepersonnelle : « Ajouter ne serait-ce que sur 10cm2 un peu de beauté aumonde, ce qui diminuera d’autant et probablement bien plus de sa laideur ». Enfin le retrouvant chaque jour dans ses toiles à nos murs, je suis touché, ému aux larmes par cette dernière inscription de ses carnets en date du 4 septembre 1993, un mois avant sa mort: « Je peins ce que je crois avoir vu. 4/5 de mon élan m’attache à notre vie et à tout ce qu’elle nous donnede merveilleux, mais 1/5 m’attire vers la vie éternelle d’où tant de bras se tendent pour m’accueillir ».

Enfin le retrouvant chaque jour dans ses toiles à nos murs, je suis touché, ému aux larmes par cette dernière inscription de ses carnets en date du 4 septembre 1993, un mois avant sa mort: « Je peins ce que je crois avoir vu. 4/5 de mon élan m’attache à notre vie et à tout ce qu’elle nous donnede merveilleux, mais 1/5 m’attire vers la vie éternelle d’où tant de bras se tendent pour m’accueillir ».

Ramuz affirme que, sur le plan de l’expression littéraire, la Suisse n’existe pas en tant que telle, mais est-ce si sûr? Je ne le crois pas. Je crois qu’il y a une «langue suisse» qui passe à travers les diverses langues nationales. Ramuz ne ressent rien hors de son territoire. Il me semble beaucoup moins poreux qu’un Robert Walser ou qu’un Cingria. Ou disons, plus précisément, que sa porosité est cantonnée.

Ramuz affirme que, sur le plan de l’expression littéraire, la Suisse n’existe pas en tant que telle, mais est-ce si sûr? Je ne le crois pas. Je crois qu’il y a une «langue suisse» qui passe à travers les diverses langues nationales. Ramuz ne ressent rien hors de son territoire. Il me semble beaucoup moins poreux qu’un Robert Walser ou qu’un Cingria. Ou disons, plus précisément, que sa porosité est cantonnée. En juin 2005, ouverture de mon blog des Carnets de JLK

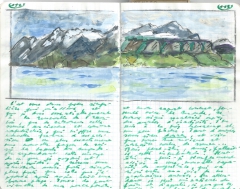

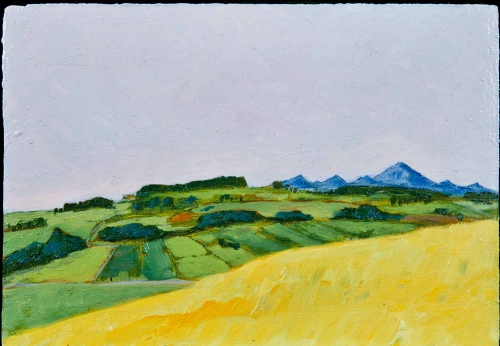

En juin 2005, ouverture de mon blog des Carnets de JLK Au Chemin de la Dame, en août. - Je descendais ce soir le chemin de la Dame qui serpente le long d’une falaise de grès tendre surplombant le vignoble de Lavaux cher à Ramuz ; le contre-jour du couchant donnait aux vignes un vert accru presque dramatique, et d’autant plus que tout le coteau a été saccagé il y a peu par la grêle et que la récolte sera nulle cette année ; les montagnes de Savoie viraient au mauve puis à l’indigo tandis que le Léman, parsemé de fines voiles, semblait figé dans sa laque bleutée, et je repensais à cette phrase de Ramuz, justement lui, qui fait presque figure de lieu commun tout en trouvant ici sa résonance immédiate puisque je distinguais, au Levant, le clocher deRivaz et, de l’autre côté, la pointe de Cully déjà plongée dans l’ombre.

Au Chemin de la Dame, en août. - Je descendais ce soir le chemin de la Dame qui serpente le long d’une falaise de grès tendre surplombant le vignoble de Lavaux cher à Ramuz ; le contre-jour du couchant donnait aux vignes un vert accru presque dramatique, et d’autant plus que tout le coteau a été saccagé il y a peu par la grêle et que la récolte sera nulle cette année ; les montagnes de Savoie viraient au mauve puis à l’indigo tandis que le Léman, parsemé de fines voiles, semblait figé dans sa laque bleutée, et je repensais à cette phrase de Ramuz, justement lui, qui fait presque figure de lieu commun tout en trouvant ici sa résonance immédiate puisque je distinguais, au Levant, le clocher deRivaz et, de l’autre côté, la pointe de Cully déjà plongée dans l’ombre.

En lisant Ripley et les ombres de Patricia Highsmith, je repense au paragraphe d’Ulysse que j’ai souligné l’autre jour, à propos de la quintessence du polar: «Ils regardaient. La propriété de l’assassin. Elle défila, sinistre. Volets fermés, sans locataire, jardin envahi. Lot tout entier voué à la mort. Condamné à tort. Assassinat. L’image de l’assassin sur la rétine de l’assassiné. Les gens se pourlèchent de ce genre de chose. La tête d’un homme retrouvée dans un jardin. Les vêtements de la femme se réduisaient à. Comment elle trouva la mort. A subi les derniers outrages. L’arme employée. L’assassin court toujours. Des indices. Un lacet de soulier. Le corps va être exhumé. Pas de crime parfait».

En lisant Ripley et les ombres de Patricia Highsmith, je repense au paragraphe d’Ulysse que j’ai souligné l’autre jour, à propos de la quintessence du polar: «Ils regardaient. La propriété de l’assassin. Elle défila, sinistre. Volets fermés, sans locataire, jardin envahi. Lot tout entier voué à la mort. Condamné à tort. Assassinat. L’image de l’assassin sur la rétine de l’assassiné. Les gens se pourlèchent de ce genre de chose. La tête d’un homme retrouvée dans un jardin. Les vêtements de la femme se réduisaient à. Comment elle trouva la mort. A subi les derniers outrages. L’arme employée. L’assassin court toujours. Des indices. Un lacet de soulier. Le corps va être exhumé. Pas de crime parfait».

Toute l’humanité résumée dans les autoportraits de Rembrandt.

Toute l’humanité résumée dans les autoportraits de Rembrandt.

À La Désirade, en avril 2000, après la trahison de Maître Jacques. – Monté à La Désirade pour y respirer, je rappelle Bernard Campiche qui me lit au téléphone la chronique de Jacques Chessex me concernant, à paraître demain dans L’Hebdo et qu’on lui a communiquée. Je craignais le pire, et c’est en effet un morceau de pure délation que cette saleté, assorti d’un appel à mon interdiction professionnelle, mais le pauvre fol s’y prend vraiment mal, traitant Le viol de l’ange de mauvais livre après l’avoir encensé. Plus pathétique encore : il me reproche de critiquer le dernier ouvrage d’Etienne Barilier, dont il a toujours dit pis que pendre alors que j’ai défendu cet écrivain pendant plus de trente ans. Bref, cela ne m’inquiète pas au fond, même si ça me blesse d’être traité avec tant de bassesse et de méchanceté crasse. Ce type, en période politique délicate, eût fait des morts. Non seulement c’est un traître, mais c’est un exécuteur potentiel.

À La Désirade, en avril 2000, après la trahison de Maître Jacques. – Monté à La Désirade pour y respirer, je rappelle Bernard Campiche qui me lit au téléphone la chronique de Jacques Chessex me concernant, à paraître demain dans L’Hebdo et qu’on lui a communiquée. Je craignais le pire, et c’est en effet un morceau de pure délation que cette saleté, assorti d’un appel à mon interdiction professionnelle, mais le pauvre fol s’y prend vraiment mal, traitant Le viol de l’ange de mauvais livre après l’avoir encensé. Plus pathétique encore : il me reproche de critiquer le dernier ouvrage d’Etienne Barilier, dont il a toujours dit pis que pendre alors que j’ai défendu cet écrivain pendant plus de trente ans. Bref, cela ne m’inquiète pas au fond, même si ça me blesse d’être traité avec tant de bassesse et de méchanceté crasse. Ce type, en période politique délicate, eût fait des morts. Non seulement c’est un traître, mais c’est un exécuteur potentiel.

À La Désirade, le 13 avril 1998. - Ce message de Jacques Chessex sur mon répondeur : « C’est Jacques, à Ropraz. Je voulais te dire que je relis complètement ton roman, Je suis persuadé d’avoir affaire à une grande chose. C’est un livre fondateur, c’est un livre non seulement de départ, parce que le départ tu l’as pris il y a de nombreuses années, mais de départ à l’intérieur d’une œuvre. C’est une sorte de plaque tournante. Tout est repensé, et l’avenir proche et lointain le prouvera. C’est un livre d’une fécondité, d’une richesse exceptionnelles et je pense vraiment très rare, et tellement rare que c’en est insupportable. J’ai eu de nombreuses émotions romanesques ces dernières années, mais c’est extrêmement rare qu’elles soient aussi fortes qu’à la lecture du Viol de l’ange . »

À La Désirade, le 13 avril 1998. - Ce message de Jacques Chessex sur mon répondeur : « C’est Jacques, à Ropraz. Je voulais te dire que je relis complètement ton roman, Je suis persuadé d’avoir affaire à une grande chose. C’est un livre fondateur, c’est un livre non seulement de départ, parce que le départ tu l’as pris il y a de nombreuses années, mais de départ à l’intérieur d’une œuvre. C’est une sorte de plaque tournante. Tout est repensé, et l’avenir proche et lointain le prouvera. C’est un livre d’une fécondité, d’une richesse exceptionnelles et je pense vraiment très rare, et tellement rare que c’en est insupportable. J’ai eu de nombreuses émotions romanesques ces dernières années, mais c’est extrêmement rare qu’elles soient aussi fortes qu’à la lecture du Viol de l’ange . »

Moi l’autre : - Le Milou, comme Max appelle JLK avec son insolence de créature de la forêt, en a profité pour rappeler que c’est à Morges, précisément, qu’il a rencontré Max Lobe pour la première fois, avant de l’accompagner dans la composition de 39, rue de Berne. Et maintenant, le Maxou fait sa star sur les quais sans perdre de son bon naturel ni de sa lucidité de fils de sa mère. La Trinité bantoue est un autre sacré bouquin !

Moi l’autre : - Le Milou, comme Max appelle JLK avec son insolence de créature de la forêt, en a profité pour rappeler que c’est à Morges, précisément, qu’il a rencontré Max Lobe pour la première fois, avant de l’accompagner dans la composition de 39, rue de Berne. Et maintenant, le Maxou fait sa star sur les quais sans perdre de son bon naturel ni de sa lucidité de fils de sa mère. La Trinité bantoue est un autre sacré bouquin ! Moi l’un : - C’est la plus Munro de toutes, et je sais que c’est ce genre d’histoires que JLK va raconter dans La vie des gens, son recueil en préparation. Le thème d’Alice Munro est : ce que la vie a fait de nous à travers les années. Et Julien Bouissoux dit ça merveilleusement dans Ma prunelle, récit d’une fille moche qui raconte son premier amour pour un type, un peu gauche à l’époque, devenu quelqu’un au cinéma. Tout ça dit en fines brèves phrases extraordinairement précises, limpides et pleines de blessures non dites. Mais quand on chiale,dans les nouvelles de Julie Bouissoux, comme le voiturier dans la plus mystérieuse de ces histoires, à Los Angeles, intitulée Valet parking, on chiale sec.

Moi l’un : - C’est la plus Munro de toutes, et je sais que c’est ce genre d’histoires que JLK va raconter dans La vie des gens, son recueil en préparation. Le thème d’Alice Munro est : ce que la vie a fait de nous à travers les années. Et Julien Bouissoux dit ça merveilleusement dans Ma prunelle, récit d’une fille moche qui raconte son premier amour pour un type, un peu gauche à l’époque, devenu quelqu’un au cinéma. Tout ça dit en fines brèves phrases extraordinairement précises, limpides et pleines de blessures non dites. Mais quand on chiale,dans les nouvelles de Julie Bouissoux, comme le voiturier dans la plus mystérieuse de ces histoires, à Los Angeles, intitulée Valet parking, on chiale sec. Moi l’un : - Y a de quoi, et moi je vois en Julien, comme en Dunia Miralles et en Olivier Sillig, dont j’ai commencé ce matin le roman noir, en Philippe Testa, en Antoine Jaquier et en Jacques Tallote – tous deux absents -, entre autres, un réel renouveau de L’Âge d’Homme qui ne peut que réjouir les vieux sangliers à la JMO ou à la JLK…

Moi l’un : - Y a de quoi, et moi je vois en Julien, comme en Dunia Miralles et en Olivier Sillig, dont j’ai commencé ce matin le roman noir, en Philippe Testa, en Antoine Jaquier et en Jacques Tallote – tous deux absents -, entre autres, un réel renouveau de L’Âge d’Homme qui ne peut que réjouir les vieux sangliers à la JMO ou à la JLK…

J'y allais donc à reculons, le noeud au ventre, mais pas envie du tout, et je me suis retrouvé là, très gentiment accueilli par les dames de Payot, et finalement très content du climat bon enfant de tout ça, content de faire connaissance avec Dunia Miralles, ma voisine de gauche, l'auteure d'Inertie, récit prenant d'une femme qui a de la peine à vivre, d'une écriture pure et dure à la Bukowski, et bientôt intrigué par mon voisin de droite, ce Julien Bouissoux dont il me semblait que le nom me disait quelque chose, en train de lire Seeland de Robert Walser.

J'y allais donc à reculons, le noeud au ventre, mais pas envie du tout, et je me suis retrouvé là, très gentiment accueilli par les dames de Payot, et finalement très content du climat bon enfant de tout ça, content de faire connaissance avec Dunia Miralles, ma voisine de gauche, l'auteure d'Inertie, récit prenant d'une femme qui a de la peine à vivre, d'une écriture pure et dure à la Bukowski, et bientôt intrigué par mon voisin de droite, ce Julien Bouissoux dont il me semblait que le nom me disait quelque chose, en train de lire Seeland de Robert Walser.  Et voici que revenant, hier soir, de cette première épreuve adoucie, après avoir écoulé sept de mes immortels chefs-d'oeuvre, je trouve le livre de Julien, Une autre vie parfaite, dans les envois récents de L'Age d'Homme, pour commencer de le lire. J'y reviendrai plus souvent qu'à mon tour. Je n'en ai pas encore lu les neuf nouvelles, mais j'affirme haut et fort que Janvier et Un homme à la mer, deux d'entre elles, relèvent de la meilleure littérature, du côté d'Alice Munro ou de Michel Houellebecq en plus fin, plus doux, plus tendrement mélancolique. Si j'étais un jeune réalisateur, je ferais illico un court métrage de Janvier. Pour Un homme à la mer, ce serait plus coton vu que ça se passe dans la tête flottante du narrateur.

Et voici que revenant, hier soir, de cette première épreuve adoucie, après avoir écoulé sept de mes immortels chefs-d'oeuvre, je trouve le livre de Julien, Une autre vie parfaite, dans les envois récents de L'Age d'Homme, pour commencer de le lire. J'y reviendrai plus souvent qu'à mon tour. Je n'en ai pas encore lu les neuf nouvelles, mais j'affirme haut et fort que Janvier et Un homme à la mer, deux d'entre elles, relèvent de la meilleure littérature, du côté d'Alice Munro ou de Michel Houellebecq en plus fin, plus doux, plus tendrement mélancolique. Si j'étais un jeune réalisateur, je ferais illico un court métrage de Janvier. Pour Un homme à la mer, ce serait plus coton vu que ça se passe dans la tête flottante du narrateur.

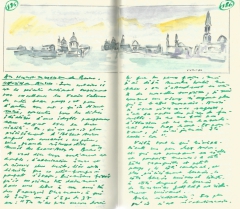

Mi piace il titolo del diario famoso di Cesare Pavese, Il mestiere di vivere. Un grande filosofo tedesco attuale, Peter Sloterdik,intitola il suo proprio patchwork Le linee ed i gorni. E Dino Buzzati : In quel preciso momento.

Mi piace il titolo del diario famoso di Cesare Pavese, Il mestiere di vivere. Un grande filosofo tedesco attuale, Peter Sloterdik,intitola il suo proprio patchwork Le linee ed i gorni. E Dino Buzzati : In quel preciso momento.

L'échappée libre vue par Isabelle Falconnier, dans L'Hebdo du 15 mai 2014.

L'échappée libre vue par Isabelle Falconnier, dans L'Hebdo du 15 mai 2014.

Notes en chemin (127)

Notes en chemin (127) Souvenir de Sogno. – En fermant les yeux je revois le plan-séquence au panoramique tournant de 360° scandé par un trot de cheval et marquant l’arrivée à Soglio, dans le filmViolanta de Daniel Schmid, du personnage incarné par François Simon, dont il me semble qu’il fermait alors, lui aussi, les yeux.

Souvenir de Sogno. – En fermant les yeux je revois le plan-séquence au panoramique tournant de 360° scandé par un trot de cheval et marquant l’arrivée à Soglio, dans le filmViolanta de Daniel Schmid, du personnage incarné par François Simon, dont il me semble qu’il fermait alors, lui aussi, les yeux.  Jouve à L’Âge d’Homme.– « Maladie ! Canicule ! Catastrophe ! », s’exclame Pierre Jean Jouve à son arrivée, dans la Rolls du palace lausannois Beau-Rivage, au pied de la tour du Métropole où l’attend Vladimir Dimitrijevic, qui vient de publier la traduction, par le poète, duLulu de Wedekind, adapté à l’opéra par Alban Berg.

Jouve à L’Âge d’Homme.– « Maladie ! Canicule ! Catastrophe ! », s’exclame Pierre Jean Jouve à son arrivée, dans la Rolls du palace lausannois Beau-Rivage, au pied de la tour du Métropole où l’attend Vladimir Dimitrijevic, qui vient de publier la traduction, par le poète, duLulu de Wedekind, adapté à l’opéra par Alban Berg.