Festival de Locarno 2013. Back zapping. Vingt d'entre eux...

Werner Herzog. Grizzly Man. USA, 2005

De La Balade de Bruno S. à Fitzcarraldo, en passant par L'énigme de Kaspar Hauser et beaucoup d'autres, on connaît les fictions romantico-acides de Werner Herzog, jamais présentées d'ailleurs à Locarno alors que le maître allemand y est tardivement consacré par un Léopard d'honneur; mais les docus du même auteur sont moins connus, pourtant marqués par le même regard d'aventurier-poète curieux des personnages hors-normes et des réalités-limites, des glaces de l'Antarctique aux traces de la grotte Chauvet. Avec le naturaliste Timothy Treadwell, genre beatnik idéaliste détestant la civilisation et convaincu de pouvoir tout partager avec le ours, il ne pouvait trouver meilleur exemple d'un extrémisme écologique poussé à l'absurde. Mêlant des films réalisés par Tim lui-même durant une treizaine d'années passées auprès des ours d'Alaska, et des témoignages recueillis après la mort atroce de l'imprudent ami des plantigrades, dévoré par l'un d'eux avec sa blonde amie du moment, Werner Herzog propose, non sans empathie avec son personnage, une réflexion lestée de bon sens par les Alaskiens responsables du Katmai National Park and Reserve qui rappellent que le vrai respect de la nature et des ours devrait passer par une réserve polie à l'égard de ceux-ci... ***

Quentin Dupieux, Wrong Cops. France/USA, 2013C

Quentin Dupieux, Wrong Cops. France/USA, 2013C

Celles et ceux qui ont apprécié Rubber, présenté en 2010 sur la Piazza Grande, auront sans doute raffolé de Wrong Cops, découvert en première mondiale sur les mêmes pavés et qui ajoute le cynisme au comique caoutchouté de la saga du pneu relançant les aventures teigneuses du camion mythique du Duel de Steven Spielberg. En ce qui me concerne, après avoir à peine souri aux rebonds de la gomme folle, j'ai bâillé d'ennui devant l'étalage de vulgarité accrocheuse de Wrong Cops, pénible chronique sous-sous-Tarantino d'un quarteron de flics pourris-débiles sur fond d'Amérique tarée. Sur la scène de la Piazza, les auteurs de cette imbécillité censée "plaire aux jeunes" ont invoqué le "politiquement incorrect" désormais recyclé par le nouveau conformisme. En réalité un seul terme convient en réponse au déferlement de "fuck" du film: bullshit. Cote: 0.

Yves Yersin. Tableau noir. Suisse, 2013.

Yves Yersin. Tableau noir. Suisse, 2013.

Chronique d'une année de la vie d'une classe à multiples degrés, ponctuée par les saisons, les travaux et les fêtes de toute une communauté montagnarde également présente au long du film, Tableau noir échappe à toute exposition "scolaire" par le truchement d'un récit à la fois très libre et très cohérent, sans une minute d'ennui, que rythme un montage également parfait. De l'arrivée des enfants en classe au premier bain commun en piscine où les grands aident les petits, de la leçon de choses à la montée à l'alpage, du crépage de chignon de deux chipies à la préparation du spectacle de Noël, en passant par les observations avec la potière ou le fromager, les chansons en allemand et la virée outre-Sarine, les séquences dansent comme les images d'un kaléidoscope aux belles couleurs. Le documentaire s'inscrit dans le droit fil des films "ethnographiques" ponctuant la carrière d'Yves Yersin, combinant observation et poésie. Ma cote: ***

George Cukor. Dinner at eight. USA, 1933.

George Cukor. Dinner at eight. USA, 1933.

Après les rétrospectives d'Ernst Lubitsch, de Vincente Minelli et d'Otto Preminger, ces dernières années, le cinéma américain de légende continue d'être illustré à Locarno avec l'intégrale des films de George Cukor. Dinner at eight n'est certes pas du tout premier rang, mais le tableau social reste ferme et quelques portraits ont un relief hors du commun, comme celui de la star vieillissante Carlotta ou de la ravissante idiote arriviste et vulgaire à souhait, incarnée par Jean Harlow. Au lendemain de la Grande Dépression, les milliardaires sont aux abois, tel l'armateur Jordan dont l'épouse met sur pied un dîner proustien à l'américaine, genre Guermantes au (très) petit pied. Le dialogue pétille, la comédie n'exclut pas les touches plus tragiques (le suicide au gaz de ville du bellâtre du muet tombé en disgrâce avec l'avènement du parlant), enfin tout ça conserve une certaine tenue en dépit de ficelles un peu usées. Ma cote: ***

Daniel et Diego Vega, El Mudo. Pérou / France / Mexique, 2013.

Daniel et Diego Vega, El Mudo. Pérou / France / Mexique, 2013.

Label festival: voilà ce qu'on pourrait dire de ce deuxième "long" des frères Vega, déjà remarqués à Cannes pour Octubre, en 2010. Plus précisément: un festival tel que Locarno, comme Sundance aux Etats-Unis et quelques autres, semble le lieu par excellence d'accueil et de diffusion de tels ouvrages de qualité dont l'impact commercial reste aléatoire. Après les films politiquement engagés en fonction d'une orientation "claire", mieux à même de satisfaire les bonnes conscience de gauche, le temps semble venu d'ouvrage apparemment plus ambigus, mais mieux à même de capter la complexité de la réalité. En l'occurrence, un fonctionnaire de justice censé lutter contre la corruption se trouve pris à son propre piège. Il en résulte un filme honnête, solidement construit, évoquant avec force le milieu des notables dont est issu le protagoniste. Ma cote: ***

Robin Hardy. The wicker Man. UK, 1973.

Robin Hardy. The wicker Man. UK, 1973.

Un flic anglais du genre puritain débarque sur une île écossaise pour y enquêter sur la disparition d'une jolie adolescente, que personne, contre toute évidence, ne semble connaître. Le tableau de la communauté locale adonné aux vieilles pratiques païennes est joliment brossé, sans toucher jamais, cependant, à la magie requise (si l'on se rappelle le merveilleux Brigadoon de Vincente Minelli), péchant par une esthétique "vintage" des années 60-70 d'un kitsch un peu lourdingue. Mais l'interprétation flamboyante de Christopher Lee, dans le rôle du prince-druide local, les paysages d'Ecosse marine, et la galerie de personnages hauts en couleurs font passer la chose en dépit d'un dénouement fuligineux confinant au grand-guignol. Ma cote: ***

Bruno Oliviero. La variabile umana. Italie, 2013.

Bruno Oliviero. La variabile umana. Italie, 2013.

Les films présentés sur la Piazza Grande (dont la jauge totale avoisine les 8000 places) supposent une potentiel attractif particulier, pas toujours accordé à la qualité artistique. C'est qu'il faut la remplir, cette sacrée place, en attirant si possible un public complétant celui des festivaliers, avec les jeunes pour cible privilégiée. D'où la récurrence de certaines blockbusters, qui a fait grincer les dents de pas mal de fidèles cinéphiles "puristes" du Locarno d'antan. Mais le bon mélange se fait parfois, comme avec La vie des autres qui commença sa grande carrière internationale à Locarno. Or le premier long métrage de fiction de Bruno Oliviero, La variabile umana, pourrait être de la même trempe. Ce superbe film noir, à la fois élégant dans sa construction à fines touches fluides, et lyrique par sa photographie, raconte la dernière enquête d'un inspecteur milanais (Silvio Orlando) dont la propre fille semble impliquée dans le meurtre d'un célèbre entrepreneur milanais. Plongée nocturne dans le labyrinthe violent de la capitale lombarde, le film ressaisit bel et bien les "variables humaines" impliquées dans la logique policière, en jouant de tous les poncifs du genre, littéralement sublimés par l'écriture et la présence des acteurs. Ma cote: ****

Sergio Castellittto. La Bellezza del somaro. Italie, 2010.

Sergio Castellittto. La Bellezza del somaro. Italie, 2010.

On se rappelle évidemment le beau diptyque de Nos plus belles années (La meglio gioventù) de Marco Tullio Gordana en découvrant ce film réalisé et joué par le célèbre acteur italien, évoquant alors la première décennie du siècle nouveau. Les "adultes" présents, autour du protagoniste Marcello, architecte à la coule abordant la cinquantaine avec angoisse auprès de sa femme psy lacanienne sur les bords, sont encore proches de ceux de Gordana, alors que les enfants sont de la nouvelle "école", qui a sa propre façon de "briser les tabous". Ainsi, après avoir largué son Luca punky amateur de H., la jeune Rosa, fille de Marcello et de Marina, scandalise-t-elle ses "vieux" en leur amenant un septuagénaire frais du regard et bon de coeur, dont la seule présence sera révélatrice de trop d'agitation, de névroses, de conformismes prétendument anti-conformistes. Une tendresse très appréciable empreint ce film un peu "jeté" parfois, dans son filmage, bénéficiant en revanche d'une interprétation globalement "al dente". Ma cote: ***

George Cukor. Love among the ruins. UK, 1975.

George Cukor. Love among the ruins. UK, 1975.

Sans être vraiment un chef-d'oeuvre de cinéma, ce film module l'un des plus fantastiques dialogues de comédiens qui soit, réunissant Katherine Hepburn et Laurence Olivier. Le sommet de la comédie conjugue toujours humour et mélancolie, et la situation s'y prête admirablement, débouchant sur de très tendres séquences finales où l'acceptation de leur âge ramène deux sexas à leur amour de jeunesse. La dramaturgie du film, qui pourrait être statique et assommante autant que les procès télévisés qui nous pompent l'air à la télé, suit les délibérations d'un procès fait à une ancienne actrice enrichie par mariage et qui, veuve, a imprudemment concédé une promesse à un jeune homme couvé par une mère cupide, et qui recourt à un célèbre avocat en lequel elle ne reconnaît pas l'homme qu'elle a aimé à vingt ans, lequel est toujours resté amoureux d'elle et le lui fait valoir. Méditation sans pesanteur sur le passage des années, la mémoire volontaire ou involontairement poreuse, la reconnaissance et la possibilité d'une deuxième chance, ce film gagne vite en puissance et en émotion, en drôlerie et en épaisseur au fié de l'extraordinaire jeu de séduction-défi que l'avocat déploie dans sa plaidoirie, "enfonçant" sa bien-aimée pour lui sauver la mise. Ma cote: ****

Richard Curtis. About Time. UK, 2013.

Richard Curtis. About Time. UK, 2013.

Charmant: voilà ce qu'on se dit au fil de cette sympathique comédie familiale, bien filée et portée par de bons et beaux acteurs, dont l'argument narratif aboutit à une réflexion sur la vie d'une tendre sagesse. Vingt ans et des poussières, futur avocat un peu impatient de rencontrer la girl selon son coeur, Tim le puceau apprend par son père que les éléments mâles de leur famille ont un don: celui de voyager à rebrousse-temps et de corriger tel ou tel faux pas, telle ou telle bourde qu'ils ont commis, sans la faculté pour autant de réécrire l'Histoire. L'amitié du père et du fils, l'amour de Tim et Mary, la vie plutôt belle et ses aléas forment une chronique consensuelle adaptée à un prime time de Piazza Grande. Ma cote: ***

George Cukor. Adam's Rib. USA, 1949

George Cukor. Adam's Rib. USA, 1949

Le titre français d' Adam'Rib, Madame porte la culotte, évoque par trop un vaudeville alors que ce film a valeur de véritable manifeste en faveur de l'égalité des droits de l'homme et de la femme. Comme dans Love among the ruins, la dramaturgie du film est scandée par les scènes d'une procès opposant un rustre adultère et sa jeune femme qui, pour défendre ses enfants, lui a un peu tiré dessus non sans viser aussi sa dernière maîtresse. Commis à l'accusation de la (presque) meurtrière, Adam Bonner se retrouve, au tribunal, en face de son épouse Amanda, qui a tenu à assumer la défense de la blonde écervelée (Judy Holliday). L'affrontement des deux conjoints, largement médiatisé, alterne avec les dialogues privés du couple se retrouvant le soir, de moins en moins tendres au fur et à mesure qu'Amanda s'affirme. Le fait que Katherine Hepburn et Spencer Tracy soient amants "au civil" autant que sur l'écran ajoute évidemment un piquant fou à ce phénoménal épisode de la guerre des sexes. Question cinéma, on remarquera la tranquille puissance que peut assurer un plan-fixe. Ma cote: ****

Rawson Marshall Thurber. We're the Millers.USA, 2013.

Rawson Marshall Thurber. We're the Millers.USA, 2013.

S'il manque à votre culture un gros plan sur la couille droite d'un d'ado boutonneux mordue par une araignée genre mygale, ce film remplira un vide par cela même qui le constitue: la vacuité stupide genre pseudo mauvais genre. Personnages caricaturaux (la strip-teaseuse à la coule, la fille à piercings, le nigaud qu'on initie au french kiss, le dealer mal barré, les voyous déjantés), situations téléphonée, camping-car faisant office de tank avant de finir dans le fossé: tout ça exsdue l'ennui bruyant et vulgaire sur une fin de soirée en Piazza Grande. Ma cote: 0

Lionel Baier. Les grandes ondes (à l'ouest). Suisse, 2013.

Lionel Baier. Les grandes ondes (à l'ouest). Suisse, 2013.

Les réalisateurs romands ont des tas de belles qualités et deux gros défauts récurrents: ils ne savent pas raconter une histoire et leurs dialogues manquent de vie et de naturel. C'est cela même qui empêche cette pochade sympathique de décoller vraiment en dépit d'un filmage brillant et de quelques idées épatantes. Celle qui consiste à envoyer, en avril 1974, une équipe de télé au Portugal pour un reportage conventionnel au possible à la gloire de la coopération suisse, et de jouer sur l'interférence de cette enquête avec la révolution des oeillets, était excellente. Mais le faible développement des trois personnages, et la platitude de leurs échanges, nous laissent sur notre faim avant l'apparition du jeune étudiant portugais passionné par l'oeuvre de Pagnol, qui donne plus de vif à l'équipée. L'évocation de la révolution reste sommaire voire caricaturale, l'aperçu de la libération sexuelle pèse assez lourdement, mais la satire repique un peu sur la fin. Bref, le passage du format plus intime et personnel de Low cost, si juste et plastiquement si libre, à celui d'une comédie plus "grand public", ne m'a guère convaincu faute de rigueur dans le scénario et la direction d'acteurs qui font ce qu'ils peuvent (même un Michel Vuilleroz m'a semblé à la peine) avec un dialogue oscillant entre vannes pseudo-comiques et réparties convenues. Ma cote: ***

Jean-Stéphane Bron. L'Expérience Blocher. Suisse, 2013.

Jean-Stéphane Bron. L'Expérience Blocher. Suisse, 2013.

On a reproché à Jean-Stéphane Bron de n'être pas assez critique à l'encontre du tribun nationaliste milliardaire qui a séduit, avec son parti, un tiers des Suisses. Or son choix de cadrer le sujet de si près limitait évidemment sa liberté de mouvement. N'empêche: son film fait froid dans le dos en dépit (et à proportion aussi) de son énorme non-dit. La vision de cet homme autosatisfait et rigolard, calé dans sa berline à côté de son épouse toute nette et toute froide, me semble exemplaire d'une certaine Suisse propre et plate, imbue de son argent et de son pouvoir et jouant d'hypocrisie avec la meilleure conscience. Seul dans sa piscine, seul dans son musée personnel où les plus beaux Hodler jouxtent les plus beaux Anker, ou en compagnie choisie dans son château de petit- bourgeois parvenu se la jouant grand féodal, Blocher n'est jamais moqué ni montré avec mépris: juste tel qu'il est, dans son monde verrouillé aux vues léchées. Magnifiquement construit, le film n'a rien du grand souffle vivant de Cleveland contre Wall street, sujet oblige. Dans la foulée, on rêve d'une Expérience de la Suisse au temps de Blocher qui cadre la vie réelle des gens dans ce pays. Quant à la destinée réelle des Blocher et autres pontes capitalistes de ce pays, j'ai comme l'impression que seule une fiction pourrait en rendre la complexité et le côté épique. Mais n'est pas Orson Welles qui veut... Ma cote: ****

George Cukor. La Flamme sacrée. USA, 1942.

On pense au Complot contre l'Amérique de Philip Roth en découvrant ce thriller politique de haut vol. Fasciné par la figure de Robert Forrest, héros de la Grande Guerre qui vient de mourir brutalement, le journaliste écrivain Steven O'Malley propose à sa veuve de l'aider à rédiger sa biographie. Un mystère pesant entoure cependant la mort et la personnalité réelle de Forrest, qui avait de l'Avenir du monde une conception des plus inquiétantes, en phase avec l'idéologie nazie. Non sans mélo, mais avec deux grands interprètes (Katherine Hepburn et SpencerTracy, une fois encore) et une remarquable galerie de personnages secondaires, ce film "de circonstance" vaut mieux que son message un peu lénifiant. Ma cote: ***

Ramon Giger. Karma Shadub. Suisse, 2013.

Ramon Giger. Karma Shadub. Suisse, 2013.

Lauréat du Grand Prix du festival Visions du réel 2013, ce deuxième "long" de Ramon Giger évoque admirablement les relations délicates du jeune cinéaste avec son père Paul Giger, musicien célèbre et père souvent absent. Au-delà du banal récit de vie, et loin aussi du règlement de comptes, le film s'accomplit dans la fusion d'un magnifique poème d'amour dont chaque plan signifie et se déploie en beauté plastique et musicale à la fois. Chronique kaléidoscopique recomposée au fil d'un montage admirable de fluidité et de sensibilité, Karma Shadub intègre les composantes concrètes d'une vie (la nature omniprésente, les maisons revisitées, le concert en train de se préparer avec les danseurs, etc.) et tous les mouvements de la relation en train de s'éprouver (doutes réitérés, hésitations, coups de gueule, retours en douceur) dans le temps même du film. Ma cote: ****

Stéphanie Argerich. Bloody Daughter- Argerich. Suisse / France, 2013

Stéphanie Argerich. Bloody Daughter- Argerich. Suisse / France, 2013

Pendant féminin du Karma Shadub de Ramon Giger, Bloody daughter de Stephanie Argerich évoque, avec beaucoup de chaleur, la difficulté et le bonheur d'avoir une mère géniale.Deux heures durant, la célébrissime pianiste est observée dans toutes les postures et situations, à la fois dans sa vie de concertiste et "à la maison". Comme dans le film de Ramon Giger, la part d'incertitude, de pudeur, de mystère aussi, qui subsiste entre les êtres même les plus proches, reste bien perceptible dans celui de Stéphanie Argerich. Mais la musique est là qui relaie ce que les mots ne peuvent dire, et les images, la présence des individus sur l'écran, le temps de plusieurs vies ressaisi dans le temps d'un film, aboutissent à une très belle rencontre que chacun partage, cristallisée par une belle oeuvre de cinéma. Ma cote: ***

Thomas Imbach. Mary Queen of Scots. Suisse, 2013.

Thomas Imbach. Mary Queen of Scots. Suisse, 2013.

La saga shakespearienne de Marie Stuart, reine d'Ecosse mais héritière légitime des deux couronnes, qui a vécu une partie de sa vie en France avant de rallier l'Ecosse où ses amours l'ont déchirée entre catholicisme et protestantisme, relève de l'imbroglio. Pour simplifier celui-ci, Thomas Imbach s'est inspiré du roman de Stefan Zweig et, avec beaucoup d'astuce, a imaginé un conteur-marionnettiste (Mehdi Dehbi) qui "mime" les péripéties du drame en faisant parler les deux figures de Mary et d'Elizabeth, reine d'Angleterre de fait quoique moins légitime que sa "cousine". D'un bout à l'autre du film, la correspondance des deux femmes module un récit plus intimiste. Et pour le reste: flamboyant cinéma "historique" aux scènes stylisée (la production n'est pas richissime...), morceaux de bravoure épiques, magnifique images mêlant côtes écossaises et landes vaudoises, bande son et musique non moins dégagées des poncifs du genre. Ma cote: ***

Basil Da Cunha. Après la nuit. Suisse/Portugal, 2013.

Basil Da Cunha. Après la nuit. Suisse/Portugal, 2013.

Sous les dehors d'un film noir parlé en créole Après la nuit raconte l'histoire du rasta Sombra qui, à sa sortie de prison, est immédiatement confronté à un chef de bande dressant les autres contre lui. Aussi "différente que l'était Nuvem, qu'on retrouve ici en complice lunaire, Sombra cherche à échapper à l'engrenage de la violence lié à ses dettes de dealer. Malgré la complicité d'un enfant, la présence de son iguane et les conseils d'un sage exorciste, Sombra sera massacré en bord de mer par celui-là même qu'il a refusé d'exécuter. Déjouant les poncifs du genre, Basil Da Cunha construit un fascinant labyrinthe nocturne dont le lyrisme des couleurs rappelle Dans la chambre de Vanda de Pedro Costa. Ses personnages ont en outre gagné en densité, mais nous perdons pas mal de la substance du dialogue par un sous-titrage très imparfait. N'empêche: il y a là, en puissance, l'univers visuel et le souffle d'un grand cinéaste à venir. Ma cote: ****

À mon goût, c’est le plus beau film de Richard Dindo, d’une grande valeur poétique et philosophique à la fois. Bien plus qu’une illustration du roman, c’est une transposition libre, à la fois elliptique et très concentrée, touchant au cœur de l’œuvre et modulant admirablement trois portraits de femmes. À ce seul égard, et s’agissant d’une succession de plans fixes intégrés dans le flux de la narration, le travail avec les actrices est impressionnant de sensibilité et de justesse. Marthe Keller, dans le rôle d’Hanna, irradie l’intelligence sensible à chaque plan, dans tous les registres de l’extrême douceur et de la véhémence blessée, de la mélancolie ou de la lucidité. Avec la jeune comédienne Daphné Baiwir, incarnant la jeune Sabeth, Dindo a trouvé une interprète infiniment vibrante de présence elle aussi. Sans autre dialogue que le récit modulé par le comédien Arnaud Bedouet, Dindo parvient exprimer en images l'essentiel du roman, dans lequel le personnage d' Ivy (Amanda Roark) est également parfait. Bref, tant ces trois présences féminines que le découpage narratif des plans, le remarquable choix musical et le montage relèvent d’une poésie inspirée de part en part, jusqu'à la sublime déploration finale rappelant la mort de Didon de Purcell.

À mon goût, c’est le plus beau film de Richard Dindo, d’une grande valeur poétique et philosophique à la fois. Bien plus qu’une illustration du roman, c’est une transposition libre, à la fois elliptique et très concentrée, touchant au cœur de l’œuvre et modulant admirablement trois portraits de femmes. À ce seul égard, et s’agissant d’une succession de plans fixes intégrés dans le flux de la narration, le travail avec les actrices est impressionnant de sensibilité et de justesse. Marthe Keller, dans le rôle d’Hanna, irradie l’intelligence sensible à chaque plan, dans tous les registres de l’extrême douceur et de la véhémence blessée, de la mélancolie ou de la lucidité. Avec la jeune comédienne Daphné Baiwir, incarnant la jeune Sabeth, Dindo a trouvé une interprète infiniment vibrante de présence elle aussi. Sans autre dialogue que le récit modulé par le comédien Arnaud Bedouet, Dindo parvient exprimer en images l'essentiel du roman, dans lequel le personnage d' Ivy (Amanda Roark) est également parfait. Bref, tant ces trois présences féminines que le découpage narratif des plans, le remarquable choix musical et le montage relèvent d’une poésie inspirée de part en part, jusqu'à la sublime déploration finale rappelant la mort de Didon de Purcell.

Un plaisir moins lisse et cérébral nous attendait hier avec Dario Argento, venu présenter le

Un plaisir moins lisse et cérébral nous attendait hier avec Dario Argento, venu présenter le

Zapping 2014

Zapping 2014

Lina Wertmüller.

Lina Wertmüller.

Ce qu'en dit Pandora la tortue

Ce qu'en dit Pandora la tortue

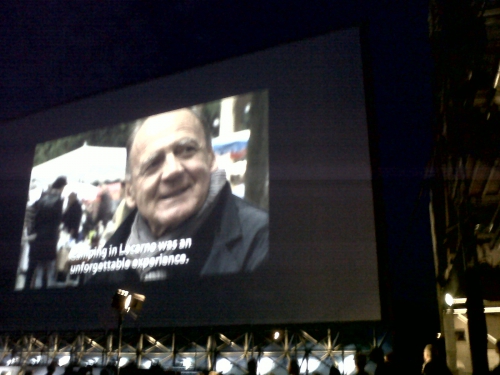

« Dans le panorama des festivals internationaux, Locarno est considéré depuis toujours comme un lieu convivial et spontané où public et professionnels se mêlent naturellement, où l’on peut accéder librement à toutes les projections, où l’on peut participer et s’exprimer pendant les rencontres avec les invités, où le spectateur n’a jamais un rôle marginal. Il s’agit là d’une caractéristique essentielle qui a marqué notre manifestation et que nous nous attachons d’année en année à développer toujours davantage, par tous les moyens, et par l’apport de nouveautés ».

« Dans le panorama des festivals internationaux, Locarno est considéré depuis toujours comme un lieu convivial et spontané où public et professionnels se mêlent naturellement, où l’on peut accéder librement à toutes les projections, où l’on peut participer et s’exprimer pendant les rencontres avec les invités, où le spectateur n’a jamais un rôle marginal. Il s’agit là d’une caractéristique essentielle qui a marqué notre manifestation et que nous nous attachons d’année en année à développer toujours davantage, par tous les moyens, et par l’apport de nouveautés ». Au nombre des films les plus attendus à divers titres, l’on citera logiquement le dernier long métrage de Luc Besson, Lucy, à découvrir le 6 août sur la Piazza Grande. Lucy (incarnée par Scarlett Johansson) raconte comment une jeune femme devient une tueuse impitoyable, aux facultés physiques hors normes, après un terrible enlèvement. Sur la Piazza, le nouveau film du réalisateur israélien Eran Rilkis, Dancing Arabas, contrastera sûrement avec les horreurs actuelles à Gaza, et l’on se réjouit également d’y voir ou revoir Le Guépard de Visconti, Les plages d’Agnès d’Agnès Varda, Sils Maria d’Olivier Assayas, Geronimo de Tony Gatlif ou, sous label suisse, Schweizer Helden de Peter Luisi et Pause de Mathieu Urfer.

Au nombre des films les plus attendus à divers titres, l’on citera logiquement le dernier long métrage de Luc Besson, Lucy, à découvrir le 6 août sur la Piazza Grande. Lucy (incarnée par Scarlett Johansson) raconte comment une jeune femme devient une tueuse impitoyable, aux facultés physiques hors normes, après un terrible enlèvement. Sur la Piazza, le nouveau film du réalisateur israélien Eran Rilkis, Dancing Arabas, contrastera sûrement avec les horreurs actuelles à Gaza, et l’on se réjouit également d’y voir ou revoir Le Guépard de Visconti, Les plages d’Agnès d’Agnès Varda, Sils Maria d’Olivier Assayas, Geronimo de Tony Gatlif ou, sous label suisse, Schweizer Helden de Peter Luisi et Pause de Mathieu Urfer.

Enfin, poursuivant son effort d’offrir au public un peu plus de « glamour » sans pour autant se la jouer Cannes ou Venise, le Festival de Locarno, plus que sexagénaire, et qui fut initialement taxé de réserve d’Indiens cinéphiles gauchistes typiques des années 60-70, a proposé ces dernières années des rencontres publiques privilégiées avec divers grandes figures du cinéma mondial, entre autres stars. Ainsi annonce-t-on, pour cette 67eédition, les apparitions de Roman Polanski et Agnès Varda (Léopard d’honneur) Juliette Binoche et Mia Farrow ou Dario Argento, entre beaucoup d'autres.

Enfin, poursuivant son effort d’offrir au public un peu plus de « glamour » sans pour autant se la jouer Cannes ou Venise, le Festival de Locarno, plus que sexagénaire, et qui fut initialement taxé de réserve d’Indiens cinéphiles gauchistes typiques des années 60-70, a proposé ces dernières années des rencontres publiques privilégiées avec divers grandes figures du cinéma mondial, entre autres stars. Ainsi annonce-t-on, pour cette 67eédition, les apparitions de Roman Polanski et Agnès Varda (Léopard d’honneur) Juliette Binoche et Mia Farrow ou Dario Argento, entre beaucoup d'autres.

Quentin Dupieux, Wrong Cops. France/USA, 2013C

Quentin Dupieux, Wrong Cops. France/USA, 2013C Yves Yersin. Tableau noir. Suisse, 2013.

Yves Yersin. Tableau noir. Suisse, 2013. George Cukor. Dinner at eight. USA, 1933.

George Cukor. Dinner at eight. USA, 1933. Daniel et Diego Vega, El Mudo. Pérou / France / Mexique, 2013.

Daniel et Diego Vega, El Mudo. Pérou / France / Mexique, 2013. Robin Hardy. The wicker Man. UK, 1973.

Robin Hardy. The wicker Man. UK, 1973. Bruno Oliviero. La variabile umana. Italie, 2013.

Bruno Oliviero. La variabile umana. Italie, 2013. Sergio Castellittto. La Bellezza del somaro. Italie, 2010.

Sergio Castellittto. La Bellezza del somaro. Italie, 2010. George Cukor. Love among the ruins. UK, 1975.

George Cukor. Love among the ruins. UK, 1975. Richard Curtis. About Time. UK, 2013.

Richard Curtis. About Time. UK, 2013.  George Cukor. Adam's Rib. USA, 1949

George Cukor. Adam's Rib. USA, 1949 Rawson Marshall Thurber. We're the Millers.USA, 2013.

Rawson Marshall Thurber. We're the Millers.USA, 2013. Lionel Baier. Les grandes ondes (à l'ouest). Suisse, 2013.

Lionel Baier. Les grandes ondes (à l'ouest). Suisse, 2013. Jean-Stéphane Bron. L'Expérience Blocher. Suisse, 2013.

Jean-Stéphane Bron. L'Expérience Blocher. Suisse, 2013.  Ramon Giger. Karma Shadub. Suisse, 2013.

Ramon Giger. Karma Shadub. Suisse, 2013.  Stéphanie Argerich. Bloody Daughter- Argerich. Suisse / France, 2013

Stéphanie Argerich. Bloody Daughter- Argerich. Suisse / France, 2013 Thomas Imbach. Mary Queen of Scots. Suisse, 2013.

Thomas Imbach. Mary Queen of Scots. Suisse, 2013.  Basil Da Cunha. Après la nuit. Suisse/Portugal, 2013.

Basil Da Cunha. Après la nuit. Suisse/Portugal, 2013.