Devant ce portrait

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

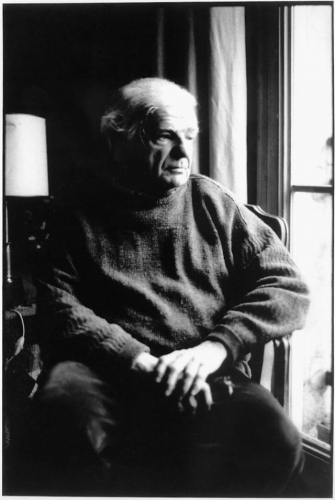

Une belle rencontre en 1992, à Vevey. Yves Bonnefoy y était venu pour évoquer son ami le peintre et sculpteur Raoul Ubac. Entretien.

Il est beau d'entendre un grand poète d'aujourd'hui s'expliquer loyalement, donc avec autant de simplicité que de minutieuses nuances, sur la quête d'une existence et d'une œuvre. Tel préjugé voudrait que la poésie fût réservée à quelques lettrés évanescents, ou ne constitue qu'une sorte de jeu cérébral ou d'évasion esthétique. Mais c'est à l'opposé de ces contrefaçons que se déploie l'œuvre poétique d'Yves Bonnefoy, dont la première vertu est de nous restituer, plus que réelle, la présence du monde, tout en ressaisissant notre propre présence au monde.

— Comment définiriez-vous aujourd'hui, pour le lecteur le moins initié, votre petit-fils ou votre grand-père berger, la poésie et ce qu'elle peut ou veut dire par rapport au discours ordinaire?

— Votre question a plus de sens pour moi que vous ne l'avez imaginé. La mère de mon grand-père fut bergère, en effet, bergère toute sa vie sur le Causse, et si je l'avais connue, et à l'âge où je vins à réfléchir à la poésie, je me serais certainement demandé s'il fallait que je lui explique ce qui d'évidence me retenait à ces publications si étranges, quitte, ensuite, à m'abstenir de rien dire. Pourquoi ne pas vouloir parler de la poésie à un être que l'on respecte, alors que le poème n'existe que sous le signe d'autrui, et par un désir d'échange enfin autre et plus essentiel que les stéréotypes de la parole ordinaire? Parce que ce que cette vieille femme percevait encore instinctivement, sur ses précaires chemins de pierres, dans les chapelles de son village, ou penchée sur l'âtre noirci, à savoir qu'il y a de l'absolu, et que cette sorte-là de présence du monde est comme donnée, à des moments, dans l'arbre, dans le rocher, dans le ciel, eh bien, c'est ce qui pour d'autres qu'elle, et de plus en plus aujourd'hui, est une expérience difficile, à demi éteinte par nos façons de penser, d'où suit qu'on ne pourra la revivre que par une lutte contre les mots, dans des poèmes qui en seront ainsi d'accès difficile pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de prendre conscience de ces événements qui ont lieu à l'intérieur du langage. J'aurais eu à expliquer beaucoup de faits de culture, j'aurais dû tenter de le faire avec des vocables de spécialiste, et n'aurais donc pu qu'attrister la vieille femme vêtue de noir, aux mains sans écriture: elle aurait même pu en venir à croire que c'était moi, celui qui savait! Le souci de la poésie est aussi de nos jours un souci quant à la façon d'en parler à ceux qui sont le mieux placés pourtant pour la vivre encore. Et parmi eux les enfants.

— Avez-vous souvenir de votre premier étonnement poétique?

— Vous avez raison, c'est bien cette idée de l'étonnement qui permettrait sans doute le mieux de définir, disons peut-être plutôt de désigner, la poésie: et surtout si c'est un enfant, celui auquel on s'adresse. Car un certain étonnement, c'est l'enfance même, et c'est en lui que la poésie peut prendre. Mon premier étonnement? Un de mes premiers, en tout cas? Je me revois à la fenêtre ou sur la terrasse de la maison de mes grands-parents, regardant un gros arbre isolé des autres sur la colline d'en face. Je revenais sans cesse l'interroger du regard, en sa distance, en ce silence, pourquoi? D'abord, parce qu'à être ainsi tout seul, là-bas, sur l'arrière- fond indistinct des autres, il parlait du fait d'être un individu, une existence d'individu, ce qui me permettait de prendre conscience de moi- même, en retour, comme d'une personne au seuil de sa destinée. Mais l'idée de personne n'a rien qui conduise à la poésie, spécifiquement, et l'étonnement se portait au-delà, si je puis dire: c'était de voir l'arbre s'éployer, dans cette forme et ce lieu de hasard jusqu'au bout portant de ses branches, à tous les points extrêmes de son contour sur le ciel, ce qui transmutait ce hasard en évidence, cette part du tout en le tout lui- même. L'arbre un jour ne serait plus là ? Et pourtant, c'était lui la réalité, et de façon si profonde que la pensée des temps à venir, ou passés, la pensée du temps, celle aussi bien de l'espace, se dissipaient. Comment mieux dire cela? Et justement, peut-on même le dire? L'étonnement, n'est-ce pas aussi ce qui ne trouve pas de mots pour se dire? Voilà ce que je pourrais rappeler si mon interlocuteur était un enfant (car quel enfant ne vient pas d'avoir une expérience semblable?) en lui disant qu'un poème, c'est quand ce qu'on lit vous rend brusquement à propos de ce dont il parle cette impression que me faisait l'arbre. Je pourrais alors ajouter que pour que le poème existe il faut que celui qui l'écrit ait écouté le son des mots: car c'est d'opposer dans le vers l'exigence des sons à celle du sens qui permet de ne plus être le prisonnier de cet enchaînement des notions qui nous offre de tout dire de chaque chose, sauf sa présence.

— Qu'avez-vous pensé du déploiement festif lié à la commémoration de Rimbaud?

— Rimbaud avait été cet enfant. Il a préservé comme aucun autre poète l'étonnement de l'enfance. Il a évoqué cet étonnement de façon irrésistiblement communicative dans quelques «Illuminations», par exemple. Comment, du coup, être heureux de ces commémorations qui l'ont entraîné dans un flot de formulations, de stéréotypes si conventionnels, si faciles que tout s'éteint là où ils fluent et refluent? Peut-on parler de la poésie, nous demandions-nous tout à l'heure, et comment? Seulement, en tout cas, dans le rapport de personne à personne — conversation, livre qui donne le temps de descendre en ce que nous sommes — et non sur des tréteaux, avec haut-parleurs, et l'imposteur qui est en train de parler plus fort que tous les autres, bien entendu! Dire cela, ce n'est pas vouloir que Rimbaud ne soit pas connu. C'est savoir qu'il ne vaut d'être présent partout que préservé dans son exigence. On n'aura plus rien de Rimbaud si on ne distribue de lui que l'image qui permet à n'importe quel adolescent d'imaginer qu'il est l'auteur d'«Une saison en enfer» dès qu'il se met un baluchon sur l'épaule...

La ferveur et l’absolu

La ferveur et l’absolu

Célébration de cela simplement qui est (nos «vrais lieux» et leurs bases élémentaires de pierre et de vent et d'eau et de feu, puis les présences vivantes qui y inscrivent leurs traces et leurs projets), l'œuvre d'Yves Bonnefoy est simultanément interrogation vibrante sur le sens de cette présence marquée du «chiffre de mort» et cernée de «fausse parole»; le musicien du verbe rejoignant alors le penseur.

Dans le sillage de Valéry (dont il poursuit les grandes leçons de poétique au Collège de France), mais en terrien aux figures plus incarnées et moins drapées, Yves Bonnefoy est sans doute, des poètes contemporains, celui qui a le plus magistralement associe les élans obscurs de l'imagination lyrique et les pondérations de la raison discursive.

Ainsi les recueils du poète (les Poèmes de la collection Poésie/Gallimard, préfacés par Jean Starobinski, en regroupent quatre majeurs, constituant la meilleureintroduction, avec la monographie de John E. Jackson dans «Poètes d'aujourd'hui», chez Seghers; et l'on ne saurait trop recommander aussi Début et fin de la neige, paru au Mercure de France en 1991, qui nous comble par sa simplicité souveraine) voisinent- ils avec une œuvre non moins importante d'essayiste, de prosateur et de traducteur de Shakespeare. Lecteur admirable (son introductionà Rimbaud reste un phare pour les jeunes lecteurs), le poète est enfin un interprète à la fois savant et inspiré des messages chiffrés de l'art, dont témoignent les lignes fraternelles et lumineuse consacrées à Raoul Ubac dans le catalogue de l'exposition. Avec ce sourcier de silence, l'on pourrait dire, enfin, qu'Yves Bonnefoy partage le goût des matières élémentaires et des formes transfigurées, porté par la même ardente ferveur et le même sens de l'absolu.

(Cette page a paru dans le quotidien 24 Heures en date du 13 août 1992)