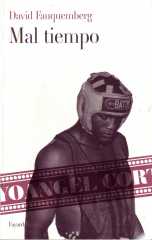

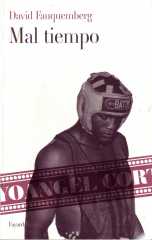

Avec Mal tiempo, David Fauquemberg nous plonge dans le grand jeu de la boxe sous l’angle du bilan existentiel. Michel Déon l'a aimé !

C’est un livre à la fois puissant et très sensible, dense et intense que Mal tiempo de David Fauquemberg, deuxième roman de l’auteur du mémorable Nullarbor, gratifié du Prix Nicolas Bouvier en 2007 et désormais disponible en Folio. Elliptique et percutant, combinant admirablement les lignes narratives du double drame intérieur vécu par un jeune champion cubain du genre indomptable et par le narrateur, dit le Francés, boxeur amateur trentenaire en passe de laisser tomber The Game, et d’une plongée dans les univers imbriqués de la boxe et de la vie cubaine dont l’arrière-plan social et politique se trouve ressaisi à fines touches précises et combien significatives aussi. On peut ne rien connaître à la boxe, ni ne s’y intéresser particulièrement : aussitôt on est pris, embarqué dès la première page par le premier combat qui est aussi le dernier du narrateur méchamment démoli par un truqueur ; et c’est dans cette mêlée brutale, de l’intérieur de la boxe pourrait-on dire, que s’amorce le récit du Francés à double valeur de quête existentielle et de reportage au sens le plus noble du terme, dans un temps qui est cependant essentiellement le temps d’un roman et avec une frise de personnages campés avec vigueur.

La première partie de Mal tiempo évoque le séjour à Cuba d’un groupe de boxeurs français, aux fins d’entraînement des meilleurs éléments de la relève, auquel le Francés hispanophone est convié comme pair et interprète, alors même qu’il se sent proche de « décrocher ». Les accompagne aussi l’imposant Rouslan, vieux coach d’origine russe qui a guidé les pas du narrateur, en lequel il a reconnu un type régulier. Côté cubain, dès l’arrivée sur l’île, c’est un autre mentor aussi probe qu’exigeant qui apparaît ensuite en la personne de Sarbelio Marquez, entraîneur des jeunes Cubains dont l’un d’eux, colosse solitaire et farouche du nom de Yoangel Corto, se trouve bientôt remarqué et recherché par le Francés, gratifié plus tard du titre amical de « socio » en signe de reconnaissance. Plus encore: Corto révélera son arrière-monde personnel à l’étranger attentif, l’origine filiale de sa révolte douloureuse et l’humiliation qui l’a fait user une première fois de sa terrible force naturelle, avant la boxe, son rapport avec le dieu-tonnerre de la tradition yoruba et la grotte secrète où il se ressource, son père artiste vaguement dégénéré et l’absence de sa mère, le quartier de misère d’où il sort et les filles dont il change comme de chemise au scandale de sa grand-mère le couvant amoureusement du regard – tout cela très vivant et frémissant, contrastant avec les sévères galères, les cris et les coups de l’entraînement.

La question du sens de la boxe se pose déjà au fil de cette première partie de Mal tiempo, qui renvoie incidemment à la question du sens de l’art ou du sens du travail humain. Cette question se pose notamment pour Corto, qui évoque précisément, à un moment donné, la question de l’art, et qui ne semble pas attacher à la notion de victoire le même sens que les autres. La bascule de la première partie dans la trivialité, après une victoire de Corto qui le laisse comme impatienté, dans une boîte à cul où son honneur bafoué le force une fois de plus à corriger un touriste imbécile qui l’a provoqué, débouche sur un retour à la mesquinerie face à laquelle le jeune révolté ne peut mais. Surdoué mais insoumis à l’ordre établi, selon lequel un touriste même taré reste sacré, Corto sera jeté pour un temps, le temps que ses pairs champions cèdent aux sirènes étrangères et que le sport national s’en ressente au point qu’on le rappelle…

À la question pure du sens de la boxe, que Yoangel et le Francés se posent chacun à sa façon, succèdent alors, dans la seconde partie de Mal tiempo, deux ans plus tard, les questions plus troubles et tordues des enjeux commerciaux et nationaux de la boxe, dans un contexte de « marché » plus ouvert, à Port of Spain où, deux ans plus tard, le narrateur va retrouver son « socio ».

Or celui-ci a changé, constate-t-il, même si Corto, plus fort que jamais, se trouve capable de terrasser tous ses adversaires. Comme une réserve mélancolique s’est emparée de lui, que le Francés comprend. Alors même qu’on attend que le champion humilié par les bureaucrates prenne sa revanche, le voici risquer de passer pour traître en retenant sa force. La fin du roman, qui frustrera le lecteur avide de conclusion, et donc de victoire, rappelle les refus de ces autres « dissidents » que sont un Bartleby ou un Schweyk. Or du vrai combat on aura compris, sans démonstration explicite pour autant, que seuls Corto et son « socio » savent l’issue…

Tout cela est passionnant, mais on n’aura rien dit sans ajouter que ce roman, qu’on dirait écrit par tous les côtés à la fois, comme sculpté dans la matière verbale, comme filmé par les mots (alors qu’il n’est en rien conçu « pour le film » comme tant de feuilletons habiles), vaut par son écriture à la fois dégraissée, elliptique, précise et rapide, mais non sans diffusion lyrique et sans ouvertures constantes à la rêverie ou à l’arrêt méditatif. On avait compris, avec Nullarbor, qu’il faudrait désormais compter avec David Fauquemberg. Mal tiempo le confirme en beauté…

David Fauqemberg. Mal Tiempo. Fayard, 280p.

David Fauqemberg. Mal Tiempo. Fayard, 280p.

L'Auteur sur le ring, dialogue.

L'Auteur sur le ring, dialogue.

- Quelle a été la genèse de Mal Tiempo ?

- Bien avant d'avoir terminé Nullarbor, j'avais écrit une première version de la scène d'ouverture, mais je suis incapable de travailler sur deux textes en parallèle avec la même intensité... Et puis il y avait le titre, Mal Tiempo. Il me venait d'une expression souvent entendue à Cuba, et pour cause : Al Mal tiempo Buena Cara - Faire bonne figure au mauvais temps ("Contre mauvaise fortune, bon coeur"), ou, comme je l'entends : "Sourire à l'adversité". Bref, j'avais cette idée d'adversité, et aussi l'idée de tempo, de rythme. Tout le roman est parti de là. Le narrateur à contretemps (autre interprétation possible du titre), et le boxeur cubain qui impose son tempo, domine le temps.

Au départ, j'avais deux envies : écrire Cuba, et écrire la boxe. Cuba étant la meilleure école de boxe au monde, et comme j'avais eu l'occasion de voir de près les boxeurs de là-bas, ces deux projets se sont fondus l'un dans l'autre pour n'en faire plus qu'un. La boxe me permettait d'entrer différemment dans Cuba, par les banlieues des petites villes, par les hommes tels qu'ils vivent; Cuba m'offrait une boxe différente, plus proche du "noble art" que la boxe professionnelle qu'on voit aujourd'hui à la télévision. Cuba, c'est une certaine idée de la boxe : l'amateurisme (le sport professionnel est interdit par le régime), le respect de l'autre, presque une ascèse, et puis le STYLE ! Pour un amateur de boxe, voir combattre les Cubains est un régal, une émotion esthétique - le sens du rythme, la technique réduite à l'essentiel, sans fioritures, la force et la souplesse. Les grands champions cubains, surtout Felix Savon (trois fois champion olympique des lourds), sont d'une classe à part.

En outre, le Cuba qui m’intéressait dépasse et de beaucoup la seule réalité du dernier demi-siècle : c'est un Cuba plus profond (on le voit dans la scène de la grotte), le Cuba des campagnes, car la culture de l'île est essentiellement paysanne - la musique, l'amour de la terre, la pesanteur des croyances populaires - indiennes, yorubas, etc. Mon héros, Yoangel Corto, est constitué de tout cela. Il en tire une force un peu surnaturelle, et surtout une certaine rigueur morale, l'attachement à des principes, une armature.

- Quels rapports personnels entretenez-vous avec la boxe ?

- Quels rapports personnels entretenez-vous avec la boxe ?

- J'ai toujours été fasciné par la boxe, par l'extrême simplicité du dispositif, par sa frontalité, son intensité extrême, ce mélange unique de confusion (on est toujours dépassé par le combat) et de maîtrise - le bon boxeur, c'est celui qui impose sa maîtrise dans la confusion, sa maîtrise du corps, bien sûr, mais avant tout du temps. La boxe m'intéresse depuis longtemps comme matière littéraire, il y a quelque chose dans ce duel à l'état pur, dans cette violence domestiquée, dans ces changements de rythme incessants qui me donnait envie d'écrire - et puis l'idée que derrière la technique, le résultat, il y a deux hommes avec leurs intentions, leur histoire, leur vision de l'adversité. La boxe, je l'ai pratiquée en amateur, intensément, dans ma vingtaine. Mais j'étais un lourd trop léger, je n'avais pas vraiment LE truc. Au demeurant, le fait de connaître la boxe de l'intérieur, d'avoir goûté au ring, m'a certainement aidé dans l'écriture de Mal tiempo, car ce que je voulais faire n'avait rien à voir avec un hommage à la boxe, ni avec un roman qui se serait servi de la boxe comme d'un simple prétexte. Je voulais être sur le ring, et que le lecteur sente la boxe, sa dureté, ses odeurs, ses bruits...

- Le personnage de Corto relève-t-il de votre pure imagination ?

- Question délicate. Qu'est-ce qui ne relève pas de mon imagination ? J'ai l'impression que ma perception du monde est, en majeure partie, imagination. Mais le pouvoir majeur de l'imagination, pour moi, n'est pas de l'ordre de la création, ni de l'invention. Son pouvoir, c'est surtout de recombiner les faits après coup, de réorganiser, de poétiser. Mais elle est incapable de créer à partir de rien. On imagine parce qu'on a vu, senti, vécu, et à partir de cela. Donc la notion même d'imagination "pure" m'est incompréhensible. Enfin...

Yoangel Corto n'existe que dans Mal tiempo. Son histoire n'appartient qu'à lui, je n'ai rencontré personne qui ait vécu cela, parlé comme cela, pris de telles décisions. Comme boxeur, il ressemble à certains champions : Savon le Cubain (la posture, le rythme, la fougue), Monzon l'Argentin (la fausse raideur, l'absolue confiance en soi, l'impression qu'il a déjà broyé l'autre avant même de combattre, et ce masque terrifiant d'impassibilité), etc. L'homme, lui, s'est construit naturellement, inspiré bien sûr de rencontres que j'ai pu faire à Cuba, d'histoires entendues, de choses vues. Mais j'insiste : Corto s'est imposé de lui-même dans ce récit, l'a pris à son compte, a dicté les choix narratifs.

- Comment avez-vous travaillé ?

- Mon titre en main, et deux ou trois idées sur là où je voulais aller, je me suis lancé dans ce roman sans "réfléchir", au sens où je voulais me laisser guider par le rythme, par la phrase. J'avais le narrateur, un "je" fatigué, sans réelle intériorité, sorte de caméra sensorielle qui, connaissant la boxe, emmenait le lecteur au ras des choses. Et puis, en chemin, j'ai rencontré Yoangel, qui s'est littéralement emparé du récit - pas le genre à se laisser dicter ses actes et ses paroles, ce Corto... J'ai beaucoup fonctionné par scènes, c'est-à-dire qu'une fois que les deux personnages ont commencé à se dessiner, à imposer leur personnalité, j'avais une phrase de dialogue, une décision, une action de l'un ou de l'autre qui venait, et à partir de là une scène s'imposait. C'était très instinctif, absolument pas cérébral ni construit, et pourtant les dialogues, les scènes ont commencé à se répondre, fonctionnant par touches successives, par sédimentation.

J'ai eu la chance, au bout d'une année de travail, d'obtenir une résidence dans le sud-ouest de la France, à Lombez, deux mois dans un village paumé, à la fin de l'automne, à ne faire que ça - ruminer, écrire, relire, ruminer, réécrire... Je crois que le roman y a gagné en densité, en intensité. Après, comme toujours, c'est une affaire de réécritures...

- Que vous appris l’écriture de ce livre ?

- Mon dieu... D'abord, j'ai l'impression d'être allé plus loin dans l'intensité, dans la densité, de m'être approché de ce que je recherche en écriture - le sujet s'y prêtait, je le savais, encore fallait-il tenir la distance et maîtriser au mieux la confusion, comme en boxe. Je crois que j'ai appris à faire davantage confiance au romanesque, au fait que l'action seule, les dialogues, les ambiances portent en eux tout le sens d'une histoire, si on écoute ses personnages et qu'on les laisse vivre. Pas de discours, des voix, des émotions, des sensations.

Ciels de mer.-

Ciels de mer.- Ensuite on a donc découvert, comme un fait accompli, ce ciel noir du soir à traînées oranges virant au rouge sombre par imperceptibles pression de doigts invisibles. Le photographe allait pour sauter sur son appareil, non sans pressentir que rien ne serait retenu à temps de cette apparition de lourdes panses d'ânesses groupées et vues de dessous, et leurs veines de sang - tout ce magma d'un instant presque dramatique au-dessus d'un deuxième arrière-ciel encore très bleu presque doucereux, pour ainsi dire pervenche, que le peintre éventuel tâchera de se rappeler alors que le tableau se fait bientôt noir...

Ensuite on a donc découvert, comme un fait accompli, ce ciel noir du soir à traînées oranges virant au rouge sombre par imperceptibles pression de doigts invisibles. Le photographe allait pour sauter sur son appareil, non sans pressentir que rien ne serait retenu à temps de cette apparition de lourdes panses d'ânesses groupées et vues de dessous, et leurs veines de sang - tout ce magma d'un instant presque dramatique au-dessus d'un deuxième arrière-ciel encore très bleu presque doucereux, pour ainsi dire pervenche, que le peintre éventuel tâchera de se rappeler alors que le tableau se fait bientôt noir...

La vie des gens. - Quant à la descente, elle s'est faite en glissade par les autoroutes, le soleil nous rejoignant à la hauteur d'Orange, comme son nom l'indique; et du coup nous avons été requinqués alors que je lisais à haute voix, à ma bonne amie conduisant la Jazz selon la tradition, le dernier roman de Pascale Kramer (Gloria) qui nous a tout de suite scotchés.

La vie des gens. - Quant à la descente, elle s'est faite en glissade par les autoroutes, le soleil nous rejoignant à la hauteur d'Orange, comme son nom l'indique; et du coup nous avons été requinqués alors que je lisais à haute voix, à ma bonne amie conduisant la Jazz selon la tradition, le dernier roman de Pascale Kramer (Gloria) qui nous a tout de suite scotchés.  Heliopolis. - Si nous revenons depuis tant d'années en ces lieux plus ou moins futuristes (en tout cas architecturalement, style Metropolis méditerranéenne middle class française des années 60) et décatis sur les bords, c'est essentiellement pour la mer immédiate et les vingt bornes de dunes qu'on peut suivre à pied jusqu'à la plage sétoise chère à Brassens, les alvéoles locatives bon marché dans l'immense amphithéâtre ouvert sur la Grande Bleue, l'interdiction faite à toute circulation automobile sous nos terrasses et les commerces à trois pas.

Heliopolis. - Si nous revenons depuis tant d'années en ces lieux plus ou moins futuristes (en tout cas architecturalement, style Metropolis méditerranéenne middle class française des années 60) et décatis sur les bords, c'est essentiellement pour la mer immédiate et les vingt bornes de dunes qu'on peut suivre à pied jusqu'à la plage sétoise chère à Brassens, les alvéoles locatives bon marché dans l'immense amphithéâtre ouvert sur la Grande Bleue, l'interdiction faite à toute circulation automobile sous nos terrasses et les commerces à trois pas.

Tant qu'à lire j'ai ajouté, au menu du Teatro Comico où Pierre-André Milhit allait nous donner un premier aperçu oral de La garde-barrière dit que l'amour arrive à l'heure, la lecture ambulante, partagée avec ma bonne amie chauffeure, de l'Histoire d'une femme libre de Françoise Giroud, que j'étais censé commenter à Zone critique avant de me retirer de cette émission, et du Temps des tempêtes d'Anne Cuneo, programmé à la même enseigne - mais cette double mise en bouche nous a laissés sur notre faim. D'où notre escale ultérieure à La Liseuse, épatante librairie littéraire prospérant aux bons soins de Françoise Berclaz, digne fille de l'écrivain Maurice Zermatten, où ma bonne amie a pêché le dernier Camilleri tandis que je profitais de rattraper mon retard en achetant les Modernes catacombes de Régis Debray et le dernier roman de Pascal Kramer. Sur quoi nous avons rejoint notre ami Pascal tout tousseux, mais toujours vaillant, au Teatro Comico où le poète et son compère Métrailler, au tuba, allaient nous faire passer une heure bleue.

Tant qu'à lire j'ai ajouté, au menu du Teatro Comico où Pierre-André Milhit allait nous donner un premier aperçu oral de La garde-barrière dit que l'amour arrive à l'heure, la lecture ambulante, partagée avec ma bonne amie chauffeure, de l'Histoire d'une femme libre de Françoise Giroud, que j'étais censé commenter à Zone critique avant de me retirer de cette émission, et du Temps des tempêtes d'Anne Cuneo, programmé à la même enseigne - mais cette double mise en bouche nous a laissés sur notre faim. D'où notre escale ultérieure à La Liseuse, épatante librairie littéraire prospérant aux bons soins de Françoise Berclaz, digne fille de l'écrivain Maurice Zermatten, où ma bonne amie a pêché le dernier Camilleri tandis que je profitais de rattraper mon retard en achetant les Modernes catacombes de Régis Debray et le dernier roman de Pascal Kramer. Sur quoi nous avons rejoint notre ami Pascal tout tousseux, mais toujours vaillant, au Teatro Comico où le poète et son compère Métrailler, au tuba, allaient nous faire passer une heure bleue.  Comme une magie. - Moi quand j'entends ça je tombe, et je suis content de constater que ma bonne amie tombe de concert. Le poète a la dégaine d'un croquant valaisan à moustache qui aurait juste enlevé ses bottes pour se présenter en scène, le Métrailler tubiste a la mine d'un lunaire souriant sur sa planète, et voici ce qu'on entend: "on ne promène pas son cheval / comme on promène un chien/ un landau ou un aïeul / il y a de la déférence / il y a du respect / on aère son cheval comme du linge propre / la rumba des sabots sur la route / le naseau qui fume la peau qui vibre / le crottin pour les jardins /et la mémoire de Lascaux / on ne dit rien du syndicat des chevaux"...

Comme une magie. - Moi quand j'entends ça je tombe, et je suis content de constater que ma bonne amie tombe de concert. Le poète a la dégaine d'un croquant valaisan à moustache qui aurait juste enlevé ses bottes pour se présenter en scène, le Métrailler tubiste a la mine d'un lunaire souriant sur sa planète, et voici ce qu'on entend: "on ne promène pas son cheval / comme on promène un chien/ un landau ou un aïeul / il y a de la déférence / il y a du respect / on aère son cheval comme du linge propre / la rumba des sabots sur la route / le naseau qui fume la peau qui vibre / le crottin pour les jardins /et la mémoire de Lascaux / on ne dit rien du syndicat des chevaux"...  Minutes heureuses. -Il y a du trouvère à la plombette chez ce poète-là: il grappille les trouvailles et nous en barbouille. Ce poète a un sens aujourd'hui plutôt rare de la ritournelle, pas loin d'un Chappaz ou d'un Prévert dans les onzains de sa Garde-barrière - et voici quatre p'tits tours et s'en va: "ta peau est un émerveillement / sur l'autel des matins doux / ta peau est une corbeille de fruits / sur la table des jours de fête", c'est simple comme bonjour et voilà l'envoi: "elle dit que la mémoire tient de l'imprimerie"...

Minutes heureuses. -Il y a du trouvère à la plombette chez ce poète-là: il grappille les trouvailles et nous en barbouille. Ce poète a un sens aujourd'hui plutôt rare de la ritournelle, pas loin d'un Chappaz ou d'un Prévert dans les onzains de sa Garde-barrière - et voici quatre p'tits tours et s'en va: "ta peau est un émerveillement / sur l'autel des matins doux / ta peau est une corbeille de fruits / sur la table des jours de fête", c'est simple comme bonjour et voilà l'envoi: "elle dit que la mémoire tient de l'imprimerie"...

Ainsi je nous revois remonter les altitudes de Zermatt au col du Mont-Brûlé, cette année-là. La neige portant bien il nous semblait avoir des ailes en dépit de nos sacs de sherpas, et nous y fûmes en cinq ou six heures; mais l'année suivante, brassant une couche fraîche nous arrivant aux genoux, chacun des lascars ne faisant que cinquante ou cent pas avant de se faire relayer, c'est à la nuit, après douze heures de marche que nous étions parvenus là-haut dans la clarté lunaire, laquelle avait donné à notre folle descente sur les tuiles de vent, droit sur le glacier d'Arolla, des allures de surf halluciné d'une folle griserie. Nous avions vingt ans et voici que, neuf lustres plus tard, Snoopy me dépasse crânement pour faire la trace devant moi comme, à mes quatorze ans, sur d'autres cimes, j'avais été prié par mon père de passer devant...

Ainsi je nous revois remonter les altitudes de Zermatt au col du Mont-Brûlé, cette année-là. La neige portant bien il nous semblait avoir des ailes en dépit de nos sacs de sherpas, et nous y fûmes en cinq ou six heures; mais l'année suivante, brassant une couche fraîche nous arrivant aux genoux, chacun des lascars ne faisant que cinquante ou cent pas avant de se faire relayer, c'est à la nuit, après douze heures de marche que nous étions parvenus là-haut dans la clarté lunaire, laquelle avait donné à notre folle descente sur les tuiles de vent, droit sur le glacier d'Arolla, des allures de surf halluciné d'une folle griserie. Nous avions vingt ans et voici que, neuf lustres plus tard, Snoopy me dépasse crânement pour faire la trace devant moi comme, à mes quatorze ans, sur d'autres cimes, j'avais été prié par mon père de passer devant... Nous avons laissé l'isba en contrebas et nous trouvions à présent tout seuls au-dessus des Vénérables, comme nous appelons les sapins immenses à dégaine ces jours de formidables moines à capuches immaculées, et du coup je me suis retrouvé dans la magie de cet autre monde des esprits sans âge et des âmes murmurantes dont la nature est le berceau, l'écrin ou le cercueil, on ne sait trop - le temple, enfin quoi l'église surnaturelle des premiers et des derniers jours où l'on s'agenouille debout...

Nous avons laissé l'isba en contrebas et nous trouvions à présent tout seuls au-dessus des Vénérables, comme nous appelons les sapins immenses à dégaine ces jours de formidables moines à capuches immaculées, et du coup je me suis retrouvé dans la magie de cet autre monde des esprits sans âge et des âmes murmurantes dont la nature est le berceau, l'écrin ou le cercueil, on ne sait trop - le temple, enfin quoi l'église surnaturelle des premiers et des derniers jours où l'on s'agenouille debout...  Douce effraction. - Depuis que j'ai découvert où l'Armailli planque la grande clef de l'alpage supérieur, j'aime bien y faire escale en douce hors saison, ni vu ni connu, parfois à lancer un feu dans la petite cuisine au lit de fer et à la table de vieux bois lustré, mais cette fois juste en passant non sans prendre connaissance des derniers rapports écrits de l'Armailli, sur les feuillets qu'il annote et constituent en somme son journal d'estivage réduit aux plus simples expressions: Monté le 6 juin, pas beau. Réparé la clôture d'en haut. Fauché derrière. Remonté le 15 avec le troupeau. Fauché les orties. Remis la fontaine en ordre - ce genre de choses.

Douce effraction. - Depuis que j'ai découvert où l'Armailli planque la grande clef de l'alpage supérieur, j'aime bien y faire escale en douce hors saison, ni vu ni connu, parfois à lancer un feu dans la petite cuisine au lit de fer et à la table de vieux bois lustré, mais cette fois juste en passant non sans prendre connaissance des derniers rapports écrits de l'Armailli, sur les feuillets qu'il annote et constituent en somme son journal d'estivage réduit aux plus simples expressions: Monté le 6 juin, pas beau. Réparé la clôture d'en haut. Fauché derrière. Remonté le 15 avec le troupeau. Fauché les orties. Remis la fontaine en ordre - ce genre de choses.

Surtout j'aime regarder les objets de l'Armailli, pas bien beaux à part quelques cuillers de bois sculpté. Je l'imagine fumant son tabac gris en maugréant, comme la seule fois où nous nous sommes rencontrés devant l'isba, le farouche devant se demander quel hurluberlu j'étais pour transformer ainsi une étable en bibliothèque et la peindre en rouge de surcroît. Je regarde ses vieux bouquins du Fleuve noir, ou ce recueil des Anecdotes alpines de Charles Gos dont la poussière me dit qu'il n'a plus été lu depuis des années. Je m'amuse à déchiffrer, sur la porte intérieure de l'armoire à vaisselle, cette coupure jaune d'un article signé Tip Top et prodiguant moult Bons Conseils sur la cuisson des macaronis ou la façon de nettoyer les taches de graisse. Je me demande qui a cloué, sur une poutre jouxtant la porte du chalet, cette frise de prières tibétaines imprimées sur des banderoles d'indienne déchirées par le vent et le temps ? Enfin je me dis que ce que je fais-là de bien indiscret, tous les écrivains devraient le faire: soulever le toit de chaque maison, regarder ce qu'il y a dedans, observer la vie des gens, partager tout ça...

Surtout j'aime regarder les objets de l'Armailli, pas bien beaux à part quelques cuillers de bois sculpté. Je l'imagine fumant son tabac gris en maugréant, comme la seule fois où nous nous sommes rencontrés devant l'isba, le farouche devant se demander quel hurluberlu j'étais pour transformer ainsi une étable en bibliothèque et la peindre en rouge de surcroît. Je regarde ses vieux bouquins du Fleuve noir, ou ce recueil des Anecdotes alpines de Charles Gos dont la poussière me dit qu'il n'a plus été lu depuis des années. Je m'amuse à déchiffrer, sur la porte intérieure de l'armoire à vaisselle, cette coupure jaune d'un article signé Tip Top et prodiguant moult Bons Conseils sur la cuisson des macaronis ou la façon de nettoyer les taches de graisse. Je me demande qui a cloué, sur une poutre jouxtant la porte du chalet, cette frise de prières tibétaines imprimées sur des banderoles d'indienne déchirées par le vent et le temps ? Enfin je me dis que ce que je fais-là de bien indiscret, tous les écrivains devraient le faire: soulever le toit de chaque maison, regarder ce qu'il y a dedans, observer la vie des gens, partager tout ça...

De la filiation. - Nous avons d'ailleurs beaucoup parlé de nos enfants respectifs, depuis quelque temps. Je lui ai dit et j'ai écrit tout le bien que je pense de la dernière pièce de son fils Dominique, sur l'immense Jaurès, je crois lui avoir fait plaisir en relevant le fait qu'à certains égards le portrait de ce juste, par son fils, renvoie au paternel de celui-ci. Et voilà que, tout en dégustant le poisson frais du patron espagnol, le camarade Z. s'est mis à cuisiner ma bonne amie à propos de notre fille benjamine J., qui a renoncé à un premier poste de juriste dans une grand boîte américaine dont le rythme de travail effréné et les pratiques à la limite de l'éthique l'ont dégoûtée, pour se lancer dans une thèse de droit humanitaire, et nous crible ensuite de questions sur l'aînée S., aussi peu conventionnelle que sa soeur avec ses études de lettres en espagnol et en arabe et son recyclage actuel de bibliothécaire-archiviste - la mère hollandaise de ma bonne amie, la mienne qui se disait socialiste et écrivit personnellement au Président de la Confédération pour le tancer à propos du sort des petites gens dans ce pays, nos pères et tutti quanti.

De la filiation. - Nous avons d'ailleurs beaucoup parlé de nos enfants respectifs, depuis quelque temps. Je lui ai dit et j'ai écrit tout le bien que je pense de la dernière pièce de son fils Dominique, sur l'immense Jaurès, je crois lui avoir fait plaisir en relevant le fait qu'à certains égards le portrait de ce juste, par son fils, renvoie au paternel de celui-ci. Et voilà que, tout en dégustant le poisson frais du patron espagnol, le camarade Z. s'est mis à cuisiner ma bonne amie à propos de notre fille benjamine J., qui a renoncé à un premier poste de juriste dans une grand boîte américaine dont le rythme de travail effréné et les pratiques à la limite de l'éthique l'ont dégoûtée, pour se lancer dans une thèse de droit humanitaire, et nous crible ensuite de questions sur l'aînée S., aussi peu conventionnelle que sa soeur avec ses études de lettres en espagnol et en arabe et son recyclage actuel de bibliothécaire-archiviste - la mère hollandaise de ma bonne amie, la mienne qui se disait socialiste et écrivit personnellement au Président de la Confédération pour le tancer à propos du sort des petites gens dans ce pays, nos pères et tutti quanti. Il y avait foule pour la lecture de trois passages de 39, rue de Berne, et j'ai particulièrement apprécié la très fine et chaleureuse présentation de Max Lobe par l'éditrice Caroline Coutau, qui a détaillé les raisons qui ont poussé l'équipe de Zoé à accueillir le jeune écrivain, en soulignant illico la "voix" unique de celui-ci. Dans la foulée, la lecture aura permis aux auditeurs d'apprécier la qualité de l'écriture métissée de Max, sa très vive sensibilité sociale et psychologique, son mélange d'honnêteté crue et d'élégance, de malice et de verve. Quant à moi je ne pouvais faire moins, avant de remonter à notre alpage, que d'acheter un exemplaire du roman à mon cher négrito sapé de sa plus belle chemise blanche, pour le lui faire dédicacer à Jean Ziegler - et voici en quels termes candides: "Cher Jean,ce livre parle de l'Afrique que vous connaissez. Je vous laisse découvrir ce qui vous aurait échappé"...

Il y avait foule pour la lecture de trois passages de 39, rue de Berne, et j'ai particulièrement apprécié la très fine et chaleureuse présentation de Max Lobe par l'éditrice Caroline Coutau, qui a détaillé les raisons qui ont poussé l'équipe de Zoé à accueillir le jeune écrivain, en soulignant illico la "voix" unique de celui-ci. Dans la foulée, la lecture aura permis aux auditeurs d'apprécier la qualité de l'écriture métissée de Max, sa très vive sensibilité sociale et psychologique, son mélange d'honnêteté crue et d'élégance, de malice et de verve. Quant à moi je ne pouvais faire moins, avant de remonter à notre alpage, que d'acheter un exemplaire du roman à mon cher négrito sapé de sa plus belle chemise blanche, pour le lui faire dédicacer à Jean Ziegler - et voici en quels termes candides: "Cher Jean,ce livre parle de l'Afrique que vous connaissez. Je vous laisse découvrir ce qui vous aurait échappé"...

Le nom d'Excenevex. - Le seul nom d'Excenevex en lettres blanches sur fond bleu, ou en lettre noires sur fond blanc, m'avait immédiatement paru étrange et bizarrement attirant lorsqu'il nous était apparu pour la première fois, à l'été 1961, à mon ami allemand T. et à moi, tous deux âgés de quatorze ans et accomplissant alors le tour du lac à vélo, sur la bord de la route que nous parcourions en direction de Thonon ou peut-être avant cela: sur la carte ou nous avions tracé notre itinéraire de je ne sais plus combien de jours. Or ce nom d'Excenevex, moins encore que ceux de Locum ou de Novel, que nous découvririons plus tard, ne ressemblait à rien, et moins que tout aux noms de la rive romande. Mais ce nom se chargea ces jours-là d'une magie nouvelle, liée au site lacustre, encadré d'une pinède et déployant de vraies dunes - chose unique à ma connaissance sur le pourtour du lac Léman, où nous décidâmes d'établir notre campement et où nous vécûmes ce que je crois les plus belles heures de ce périple adolescent. Cependant est-ce bien sûr ? N'ai-je pas magnifié ce souvenir si lointain ? Est-ce possible que ce lieu de notre bonheur estival se soit pareillement dégradé ? C'est ce que je me suis demandé ce matin en découvrant ces lieux devenus affreux, les dunes réduites à la grève la plus mesquine et souillée de déchets, une méchante pelouse reliant désormais le lac et la pinède, et l'ancien camping plus ou moins sauvage remplacé par un camp de concentration balnéaire à baraques identiques et tout entouré de clôtures - pourquoi pas des miradors tant qu'on y était ? Or à peine m'étais-je parqué sur une aire de stationnement absolument déserte qu'un policier m'abordait pour me faire observer que je me trouvais en zone privée et que j'étais prié de garer mon véhicule sur cette autre aire de stationnement déserte, là-bas. J'ai obtempéré tout en racontant mon souvenir au flic, et mon pèlerinage, et j'eus droit alors, au moins, à une espèce de sourire...

Le nom d'Excenevex. - Le seul nom d'Excenevex en lettres blanches sur fond bleu, ou en lettre noires sur fond blanc, m'avait immédiatement paru étrange et bizarrement attirant lorsqu'il nous était apparu pour la première fois, à l'été 1961, à mon ami allemand T. et à moi, tous deux âgés de quatorze ans et accomplissant alors le tour du lac à vélo, sur la bord de la route que nous parcourions en direction de Thonon ou peut-être avant cela: sur la carte ou nous avions tracé notre itinéraire de je ne sais plus combien de jours. Or ce nom d'Excenevex, moins encore que ceux de Locum ou de Novel, que nous découvririons plus tard, ne ressemblait à rien, et moins que tout aux noms de la rive romande. Mais ce nom se chargea ces jours-là d'une magie nouvelle, liée au site lacustre, encadré d'une pinède et déployant de vraies dunes - chose unique à ma connaissance sur le pourtour du lac Léman, où nous décidâmes d'établir notre campement et où nous vécûmes ce que je crois les plus belles heures de ce périple adolescent. Cependant est-ce bien sûr ? N'ai-je pas magnifié ce souvenir si lointain ? Est-ce possible que ce lieu de notre bonheur estival se soit pareillement dégradé ? C'est ce que je me suis demandé ce matin en découvrant ces lieux devenus affreux, les dunes réduites à la grève la plus mesquine et souillée de déchets, une méchante pelouse reliant désormais le lac et la pinède, et l'ancien camping plus ou moins sauvage remplacé par un camp de concentration balnéaire à baraques identiques et tout entouré de clôtures - pourquoi pas des miradors tant qu'on y était ? Or à peine m'étais-je parqué sur une aire de stationnement absolument déserte qu'un policier m'abordait pour me faire observer que je me trouvais en zone privée et que j'étais prié de garer mon véhicule sur cette autre aire de stationnement déserte, là-bas. J'ai obtempéré tout en racontant mon souvenir au flic, et mon pèlerinage, et j'eus droit alors, au moins, à une espèce de sourire... Une certaine ondulation. - Dans la foulée j'avais un autre pèlerinage à accomplir, à la basilique de Thonon-les-Bains où notre chère K., mère de ma bonne amie et bonne dame elle-même s'il en fut, ne manquait jamais d'allumer un cierge en dépit de sa mécréance. Thonon respire la bonne province française même en morte saison (j'ai fredonné la chanson de Georges Chelon en gagnant le petit port de Rives en funiculaire), et je me suis rappelé ce que la vieille dame disait à propos de l'autre rive qu'elle, Hollandaise éprise des vastes ciels, aimait à gagner presque chaque semaine au motif supplémentaire que la vie sociale à la française, les rues, les boutiques, le marché et les gens, ondulent d'une manière moins ordonnée et prévisible qu'en Suisse trop propre et trop en ordre. Je suis donc entré dans la basilique dédiée à Saint-François de Sales, j'ai allumé mon cierge, je suis resté quelques temps à m'adoucir le regard aux couleurs de l'émouvant chemin de croix de Maurice Denis, puis j'ai regagné la rue qui ondule, je suis entré dans un bar populaire bien ondulant et j'ai regardé les gens onduler...

Une certaine ondulation. - Dans la foulée j'avais un autre pèlerinage à accomplir, à la basilique de Thonon-les-Bains où notre chère K., mère de ma bonne amie et bonne dame elle-même s'il en fut, ne manquait jamais d'allumer un cierge en dépit de sa mécréance. Thonon respire la bonne province française même en morte saison (j'ai fredonné la chanson de Georges Chelon en gagnant le petit port de Rives en funiculaire), et je me suis rappelé ce que la vieille dame disait à propos de l'autre rive qu'elle, Hollandaise éprise des vastes ciels, aimait à gagner presque chaque semaine au motif supplémentaire que la vie sociale à la française, les rues, les boutiques, le marché et les gens, ondulent d'une manière moins ordonnée et prévisible qu'en Suisse trop propre et trop en ordre. Je suis donc entré dans la basilique dédiée à Saint-François de Sales, j'ai allumé mon cierge, je suis resté quelques temps à m'adoucir le regard aux couleurs de l'émouvant chemin de croix de Maurice Denis, puis j'ai regagné la rue qui ondule, je suis entré dans un bar populaire bien ondulant et j'ai regardé les gens onduler...

David Fauqemberg. Mal Tiempo. Fayard, 280p.

David Fauqemberg. Mal Tiempo. Fayard, 280p. L'Auteur sur le ring, dialogue.

L'Auteur sur le ring, dialogue. -

-

Or j'avais été frappé, déjà, par une quinzaine de grandes toiles saisissantes de Neil Rands, dans cette nouvelle galerie de Sheffield où mon compère Bona m'avait emmené, lorsque CE tableau me cloua debout de tous ses verts et ses rouges intempestifs (couleurs même de la passion comme chacun sait) alors que cette représentation du site mythique de Stonehenge, devant lequel planait littéralement un homme rouge en fin de chute, m'apparaissait comme l'illustration par excellence du vol plané de l'homme à travers le Temps.

Or j'avais été frappé, déjà, par une quinzaine de grandes toiles saisissantes de Neil Rands, dans cette nouvelle galerie de Sheffield où mon compère Bona m'avait emmené, lorsque CE tableau me cloua debout de tous ses verts et ses rouges intempestifs (couleurs même de la passion comme chacun sait) alors que cette représentation du site mythique de Stonehenge, devant lequel planait littéralement un homme rouge en fin de chute, m'apparaissait comme l'illustration par excellence du vol plané de l'homme à travers le Temps.

Heureux les purs. - L'horizon limpide, par delà les mégalithes de Stonehenge, dans le tableau de Neil Rands (le plus solidement senti et construit, à mes yeux, de toute la série déclinée sur le même thème, qu'on retrouve sur son site), est d'une pureté candide dont le bleu le plus délicat me rappelle ceux des fonds de décors des angéliques maîtres italiens, ou ceux de Corot.

Heureux les purs. - L'horizon limpide, par delà les mégalithes de Stonehenge, dans le tableau de Neil Rands (le plus solidement senti et construit, à mes yeux, de toute la série déclinée sur le même thème, qu'on retrouve sur son site), est d'une pureté candide dont le bleu le plus délicat me rappelle ceux des fonds de décors des angéliques maîtres italiens, ou ceux de Corot.

Théo n’a pas encore identifié le nom des grandes fleurs oranges à bordures jaunes que Chloé a déposé la veille pour lui à la Datcha, mais aussitôt il a relevé que, distribuée sur des corolles évoquant des pavots de grand format clocheté, cette très douce alliance de jaune qui n’en est plus et de rouge qui n’en est pas encore lui évoquait la partie douce de la plus sentimentale de leurs deux filles, avec laquelle contrastait tant son aplomb de spy doctor à l’efficience sans faille.

Théo n’a pas encore identifié le nom des grandes fleurs oranges à bordures jaunes que Chloé a déposé la veille pour lui à la Datcha, mais aussitôt il a relevé que, distribuée sur des corolles évoquant des pavots de grand format clocheté, cette très douce alliance de jaune qui n’en est plus et de rouge qui n’en est pas encore lui évoquait la partie douce de la plus sentimentale de leurs deux filles, avec laquelle contrastait tant son aplomb de spy doctor à l’efficience sans faille.

Or la maison des Bona, faite de quatre pièces sur trois étages reliées entre elles par un vertigineux escalier à la manière amstellodamoise (nécessité de place fait loi) est du genre à favoriser les rêves topologiques dont parlait Walter Benjamin dans ses ruminations urbaines - c'est à quoi je songe ce matin en savourant la confiture de gingembre du breakfast de de mes amis tandis que la conversation roule déjà à plein régime. Cependant, avant de filer en ville, Bona me fera voir encore le jardin qu'il y a derrière la maison, et tous les jardins alignés où l'on imagine, l'été parmi les fleurs, les voisins de diverses nationalités voisiner sans se gêner...

Or la maison des Bona, faite de quatre pièces sur trois étages reliées entre elles par un vertigineux escalier à la manière amstellodamoise (nécessité de place fait loi) est du genre à favoriser les rêves topologiques dont parlait Walter Benjamin dans ses ruminations urbaines - c'est à quoi je songe ce matin en savourant la confiture de gingembre du breakfast de de mes amis tandis que la conversation roule déjà à plein régime. Cependant, avant de filer en ville, Bona me fera voir encore le jardin qu'il y a derrière la maison, et tous les jardins alignés où l'on imagine, l'été parmi les fleurs, les voisins de diverses nationalités voisiner sans se gêner...  De la conversation. - L'amitié se mesure à mes yeux à la qualité de la conversation, où le gossip et la chiacchierata ont évidemment leur bonne place, mais sans passions partagées ni substance ni fantaisie ni folie même: point d'amitié vivante à mes yeux. Or je ne serais pas venu jusqu'à Sheffield sans être à peu près sûr d'y trouver un écho vif, et quoi de plus vital en effet ? On nous bassine de nos jours sur le manque de reconnaissance, et certes elle est souhaitable et légitime en cela qu'elle vivifie le lien social, mais on ne meurt pas du manque de reconnaissance tandis que sans écho l'on crève. Or nous avions parlé toute la soirée et jusque tard dans la nuit de l'Afrique et de nos mères et pères et de Lausanne la nuit et de livres et de mille autres choses, et maintenant nous étions en ville et mon ami l'artiste m'expliquait le procédé de sérigraphie devant les autoportraits de Warhol en exposition dans le même petit musée où voisinaient les objets de collection de Ruskin et les oiseaux d'Audubon, et de pubs en jardins (Sheffield compte autant de ceux-ci que de ceux-là) nous n'en finissions pas de ne pas voir le temps passer en ne discontinuant de parler - et c'est cela aussi l'amitié: que le temps y passe sans qu'on s'en lasse...

De la conversation. - L'amitié se mesure à mes yeux à la qualité de la conversation, où le gossip et la chiacchierata ont évidemment leur bonne place, mais sans passions partagées ni substance ni fantaisie ni folie même: point d'amitié vivante à mes yeux. Or je ne serais pas venu jusqu'à Sheffield sans être à peu près sûr d'y trouver un écho vif, et quoi de plus vital en effet ? On nous bassine de nos jours sur le manque de reconnaissance, et certes elle est souhaitable et légitime en cela qu'elle vivifie le lien social, mais on ne meurt pas du manque de reconnaissance tandis que sans écho l'on crève. Or nous avions parlé toute la soirée et jusque tard dans la nuit de l'Afrique et de nos mères et pères et de Lausanne la nuit et de livres et de mille autres choses, et maintenant nous étions en ville et mon ami l'artiste m'expliquait le procédé de sérigraphie devant les autoportraits de Warhol en exposition dans le même petit musée où voisinaient les objets de collection de Ruskin et les oiseaux d'Audubon, et de pubs en jardins (Sheffield compte autant de ceux-ci que de ceux-là) nous n'en finissions pas de ne pas voir le temps passer en ne discontinuant de parler - et c'est cela aussi l'amitié: que le temps y passe sans qu'on s'en lasse...

Charities & Bookshops.- Mon compère Bona et moi nous aimons fouiner et chiner. Ainsi avons-nous passé la moitié de cette deuxième journée à écumer les Charities - ce puces à l'anglaise où l'on trouve à peu près de tout pour pas cher - et les bookshops d'occases où l'on trouve autant de disques que de livres. Avec cet autre compère rencontré il y a quelques années sur la Toile puis en 3D à Montpellier, l'écrivain Jean-Daniel Dupuy passé cet été à La Désirade avec les siens, nous avons lanterné des heures dans les bouquineries lausannoises à farfouiller et nous enthousiasmer de concert ("Ah mais tu dois lire absolument Au présent d'Annie Dillard !" - "Et toi, j'te dis que ça: que Silvina Ocampo a écrit ses nouvelles pour toi !), et voici que le miracle se prolonge en ces lieux fleurant la bonne bohême (Sheffield compte plus de 50.000 étudiants et ça se sent) où la conversation se poursuit entre échelles et rayons...

Charities & Bookshops.- Mon compère Bona et moi nous aimons fouiner et chiner. Ainsi avons-nous passé la moitié de cette deuxième journée à écumer les Charities - ce puces à l'anglaise où l'on trouve à peu près de tout pour pas cher - et les bookshops d'occases où l'on trouve autant de disques que de livres. Avec cet autre compère rencontré il y a quelques années sur la Toile puis en 3D à Montpellier, l'écrivain Jean-Daniel Dupuy passé cet été à La Désirade avec les siens, nous avons lanterné des heures dans les bouquineries lausannoises à farfouiller et nous enthousiasmer de concert ("Ah mais tu dois lire absolument Au présent d'Annie Dillard !" - "Et toi, j'te dis que ça: que Silvina Ocampo a écrit ses nouvelles pour toi !), et voici que le miracle se prolonge en ces lieux fleurant la bonne bohême (Sheffield compte plus de 50.000 étudiants et ça se sent) où la conversation se poursuit entre échelles et rayons...

Collines de Sheffield.- Entretemps j'avais déjà repéré, dans le train de Manchester à Sheffield, des banlieues de la grande ville aux campagnes déroulées, la nature anglaise dont je ne connaissais guère jusque-là que les évocations littéraires, de Thomas Hardy à Ian McEwan, puis ce fut cette ville de Sheffield que j'imaginais toute grise ou noire de son passé industriel, et que je découvrais aussitôt pleine de charme et tout entourée de collines, toute dorée aussi et mordorée par les couleurs de l'automne...

Collines de Sheffield.- Entretemps j'avais déjà repéré, dans le train de Manchester à Sheffield, des banlieues de la grande ville aux campagnes déroulées, la nature anglaise dont je ne connaissais guère jusque-là que les évocations littéraires, de Thomas Hardy à Ian McEwan, puis ce fut cette ville de Sheffield que j'imaginais toute grise ou noire de son passé industriel, et que je découvrais aussitôt pleine de charme et tout entourée de collines, toute dorée aussi et mordorée par les couleurs de l'automne...

Son Excellence. - Pour le cours de ce jour on avait parlé d'abord de tourisme, on allait voir peut-être le lion vivant ou l'okapi, le girafon ou le gnou du fameux zoo de Lubumbashi , on irait peut-être dans les collines surplombant les anciens terrils, aux terres de la Ferme Espoir du Président ou aux domaines pilotes du Gouverneur, et puis non, les projet s'était réduit au fil des heures, remplacé par la visite solennelle, et donc sapée et cravatée, à la seule Excellence locale, aussi tous les écrivains s'étaient-ils faits jolis, j'avais hésité à y couper mais mon compère le Bantou m'avait objurgué que je ne pouvais louper un tel spectacle, ainsi m'étais-je procuré vite fait chemise d'apparat et cravate associée, avais-je lustré mes boots à la lotion capillaire et m'étais-je brumisé au parfum social, ainsi tous s'étaient-ils pimpé l'apparence afin de faire honneur aux Lettres francophones à la réception de l'avenant Moïse Katumbi Chapwe, aussi connu comme homme d'affaires éclairé qu'en sa qualité de Président du club-vedette de foot Mazembé (Impossible n'est pas Mazembé !) et nous recevant sans grande protection, souriant, à l'aise, charmeur, jurant que la Littérature lui est chère après avoir colmaté, dit-on, pas mal de carences des institutions scolaires et de nids de poules sur les voix d'accès aux collèges et facultés...

Son Excellence. - Pour le cours de ce jour on avait parlé d'abord de tourisme, on allait voir peut-être le lion vivant ou l'okapi, le girafon ou le gnou du fameux zoo de Lubumbashi , on irait peut-être dans les collines surplombant les anciens terrils, aux terres de la Ferme Espoir du Président ou aux domaines pilotes du Gouverneur, et puis non, les projet s'était réduit au fil des heures, remplacé par la visite solennelle, et donc sapée et cravatée, à la seule Excellence locale, aussi tous les écrivains s'étaient-ils faits jolis, j'avais hésité à y couper mais mon compère le Bantou m'avait objurgué que je ne pouvais louper un tel spectacle, ainsi m'étais-je procuré vite fait chemise d'apparat et cravate associée, avais-je lustré mes boots à la lotion capillaire et m'étais-je brumisé au parfum social, ainsi tous s'étaient-ils pimpé l'apparence afin de faire honneur aux Lettres francophones à la réception de l'avenant Moïse Katumbi Chapwe, aussi connu comme homme d'affaires éclairé qu'en sa qualité de Président du club-vedette de foot Mazembé (Impossible n'est pas Mazembé !) et nous recevant sans grande protection, souriant, à l'aise, charmeur, jurant que la Littérature lui est chère après avoir colmaté, dit-on, pas mal de carences des institutions scolaires et de nids de poules sur les voix d'accès aux collèges et facultés...