Sur Les Courtisanes, de Michel Bernard. Le premier papier de la firme JLK...

"Me diras-tu enfin qui elles sont, ces deux p... ?"

Mystérieuses, les courtisanes de Carpaccio ne laissent pas d'intriguer les esprits curieux qui s'avisent de percer leur secret. Trônant, encloses dans les galeries d'un palais vénitien, entourées d'animaux et de chiens, leur regard se perd en un au-delà de la toile que seul le rêve est à même d'évoquer.

C'est en ce rêve, précisément, que Michel Bernard nous entraîne dans son dernier roman, tentant de réinventer dans une fiction l'oeuvre du peintre, donnant à celui-ci vie et parole.

Mais c'est de Venise qu'il faudrait parler d'abord, de cette ville étrange qui s'envase lentement. De cette Venise de marbre, où l'on admire dans les musées les mille merveilles de l'art tandis que l'eau ronge et ruine ses soubassements. Ville abstraite s'il en est, apparente encore par le génie des hommes, mais promise à sombrer, ville ambiguë, amarrée à la terre ferme et qu'on imagine en lente dérive, elle est le lieu où le temps, depuis toujours, est suspendu, lieu du rêve par sa nature même, le caché étant pour le moins aussi important que le visible, bâtie à l'image du corps, faisant les hommes à son image.

"Demain je peindrai les courtisanes." Ainsi commence le roman. Le peintre est embusqué à sa fenêtre, prisonnier entre le rectangle vierge de sa toile et le spectacle de la ville, déjà fervent à son oeuvre, ivre de se jeter sur ses pâtes et ses pinceaux mais conscient de son ignorance de la ville qui l'attend pour une longue exploration.

Qui est-il ? Il l'ignore. Pas plus il ne connaît ces créatures qu'il captive de son regard et dont il devrai peu à peu s'approcher, les traquant jusqu'en leurs appartements secrets et participant à leurs orgies quotidiennes, puis revenant dans la solitude de sa chambre close, enfin prêt à se livrer tout entier à sa toile.

Tout le roman se déroule entre le moment de la décision et celui de l'acte. Dans un cheminement lent et sinueux, suivant le rythme de la ville, le peintre prépare sa rencontre avec les courtisanes et finalement est amené à elles par cette étrange naine, fascinant petit monstre intelligent qui le guidera dans sa démarche et le suivra jusqu'au seuil de sa chambre. Les courtisanes, elles, ne sont que "bestiales qui rotent", comédiennes cyniques et dupes de leur propre jeu. Elles sont objet, et Carpaccio les traitera comme telles. S'il fraie, c'est qu'une exigence le force à "vérifier la fidélité des arches", entre la tricherie et la perversion.

Réflexion sur la création

Roman de l'approche de l'oeuvre, Les Courtisanes est avant tout réflexion sur la création. À ce titre, il mérite déjà toute notre création.

Créer est une aventure. Perpétuellement menacé par ses fantasmes, par les trompe-l'oeil que la réalité élève tout autour de lui, le créateur a pour devoir impérieux de se reconnaître, de se perdre dans l'oeuvre à la recherche de son double, du "fastueux insondable reflet". Son ultime conquête, plus que l'oeuvre elle-même, est l'acte de créer, l'abandon de soi dans la toile, dans la page blanche.

Le livre de Michel Bernard est riche, dont les thèmes se nouent en un écheveau qu'il serait trop long de débrouiller ici. Mais il faut parler aussi de la merveilleuse prose de ce jeune auteur, sensuelle, chargée à l'extrême supportable et nous entraînant parfois en des détours si subtils, que l'agacement aurait raison de nous si l'ironie ne venait tout aussitôt distraire celui-là de la préciosité, et la gravité de la démarche nous consoler de trop belles moulures: "Verbe rugueux, âcre, pesant, gonflé d'odeurs, c'est celui que je peins, entre les cuisses des dames, sous leurs robes, entre les yeux d'une vierge qui dort (...) Je les peindrai qui voient ce jour, voient cet instant, à l'instant où le sexe devient muet".

Michel Bernard. Les Courtisanes, Jean-Jacques Pauvert, 1968.

(Cet article, le premier de la Firme JLK, a paru en 1969 dans La Tribune de Lausanne. L'année précédente, Michel Bernard avait publié, à L'Age d'Homme, la superbe évocation poétique de Brouage, dans La Merveilleuse Collection. Né en 1934, l'écrivain est décédé en 2004. C'était à la fois un styliste rare et un grand lecteur, proche de Dominique de Roux et de Christian Bourgois). Photo ci-dessous: MichelBernard (à gauche) et Christian Bourgois.

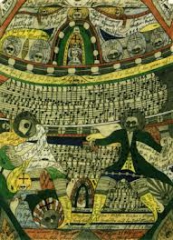

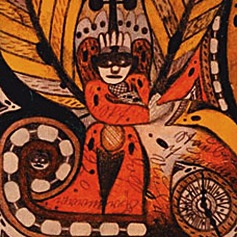

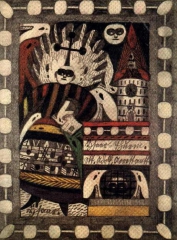

Né en 1864, Adolf Wölfli vécut à Berne - ville dont on retrouve souvent, dans ses oeuvres picturales, la représentation correspondant à des images déposées en lui en son jeune âge, qui ressurgiront quarante ans plus tard -, jusqu'à l'âge de huit ans. Ivrogne et délinquant, son père succombe au delirium en 1875. Sa mère, elle était probablement morte deux ans auparavant.

Né en 1864, Adolf Wölfli vécut à Berne - ville dont on retrouve souvent, dans ses oeuvres picturales, la représentation correspondant à des images déposées en lui en son jeune âge, qui ressurgiront quarante ans plus tard -, jusqu'à l'âge de huit ans. Ivrogne et délinquant, son père succombe au delirium en 1875. Sa mère, elle était probablement morte deux ans auparavant.  C'est en 1899 que les rapports citent, pour la première fois, les dessins d'Adolf Wölfli. Dès cette période, il s'affaire inlassablement à la compositions scripturale, picturale et musicale d'une gigantesque journal apparaissant tantôt comme une saga autobiographique merveilleusement fantaisiste (il ne faut pas minimiser les qualités poétiques de ses écrits en dépit de leurs limites évidentes du point de vue du sens) et tantôt comme une projection cosmogonique de visionnaire délirant.

C'est en 1899 que les rapports citent, pour la première fois, les dessins d'Adolf Wölfli. Dès cette période, il s'affaire inlassablement à la compositions scripturale, picturale et musicale d'une gigantesque journal apparaissant tantôt comme une saga autobiographique merveilleusement fantaisiste (il ne faut pas minimiser les qualités poétiques de ses écrits en dépit de leurs limites évidentes du point de vue du sens) et tantôt comme une projection cosmogonique de visionnaire délirant.  L'accent porté, par Gomez de La Serna, sur l'universalité de l'expérience artistique, limite à l'évidence toute récupération de l'"aliéné artiste" au tire du génie ordinaire, et de même se gardera-t-on on d'exalter les impasse sou les apories de son expression artistique. Si les peintures de Wölfli sont aussi "lisibles", certes, que celles d'artistes "normaux", il n'en va pas du tout de même de ses textes, mêlant à tout moment l'intelligible et le délire, la même confusion marquant les partitions musicales qu'il exécutait à la trompette de papier...

L'accent porté, par Gomez de La Serna, sur l'universalité de l'expérience artistique, limite à l'évidence toute récupération de l'"aliéné artiste" au tire du génie ordinaire, et de même se gardera-t-on on d'exalter les impasse sou les apories de son expression artistique. Si les peintures de Wölfli sont aussi "lisibles", certes, que celles d'artistes "normaux", il n'en va pas du tout de même de ses textes, mêlant à tout moment l'intelligible et le délire, la même confusion marquant les partitions musicales qu'il exécutait à la trompette de papier...

(Cette liste dédiée aux fats et autres vaniteux a été établie parallèlement à la lecture du dernier essai de Pierre Bergounioux, intitulé Le style comme expérience (L'Olivier, 2013) et d'Un été avec Montaigne d'Antoine Compagon le bien-nommé (éditions des Equateurs /France Inter, 2013)

(Cette liste dédiée aux fats et autres vaniteux a été établie parallèlement à la lecture du dernier essai de Pierre Bergounioux, intitulé Le style comme expérience (L'Olivier, 2013) et d'Un été avec Montaigne d'Antoine Compagon le bien-nommé (éditions des Equateurs /France Inter, 2013)

À propos d'un souvenir d'Otto Frei...

À propos d'un souvenir d'Otto Frei...