À propos de l'expo qui s'ouvre ces jours au Grand Palais, à Paris, et d'un petit livre d'une pénétrante justesse sensible de Maryline Desbiolles.

Félix Vallotton (né à Lausanne en 1865 et mort à Paris en 1925) fut sûrement l’un des artistes du début du XXe siècle les plus originaux issus de notre pays, même s’il réalisa l’essentiel de son œuvre en France – dont il prit la nationalité en 1909 -, autant comme peintre que pour ses travaux de graveur extrêmement prisés, ses écrits critiques et ses ouvrages littéraires, dont le roman La vie meurtrière est aussi à redécouvrir. Comme celle de Ferdinand Hodler, son quasi contemporain, l’œuvre très dense de Vallotton (son catalogue raisonné compte plus de 1700 titres) a déjà fait l’objet d’une redécouverte (via Paris, Zurich et Martigny), où les aspects les plus novateurs de sa peinture furent mis en exergue, notamment avec ses paysages proches des nordiques Munch et Nolde, de Cuno Amiet ou de Hodler précisément.

Arrivé à Paris à dix-sept ans, le jeune Lausannois se mêla bientôt à la vie artistique et littéraire parisienne, proche notamment des Nabis (terme signifiant « prophètes ») qui s’éloignaient de la représentation « fidèle » pour intensifier la couleur en aplats et privilégier la ligne et la synthèse des formes dans une transposition radicale de la nature. Surnommé le « Nabi étranger », Vallotton fut ainsi proche de Vuillard et de Maurice Denis, le théoricien du groupe. Pour autant, l’œuvre de Vallotton ne se borne pas à une «manière» d’école, se développant sans cesse et comme par à-coups, avec autant de « pannes » que d’avancées.

Arrivé à Paris à dix-sept ans, le jeune Lausannois se mêla bientôt à la vie artistique et littéraire parisienne, proche notamment des Nabis (terme signifiant « prophètes ») qui s’éloignaient de la représentation « fidèle » pour intensifier la couleur en aplats et privilégier la ligne et la synthèse des formes dans une transposition radicale de la nature. Surnommé le « Nabi étranger », Vallotton fut ainsi proche de Vuillard et de Maurice Denis, le théoricien du groupe. Pour autant, l’œuvre de Vallotton ne se borne pas à une «manière» d’école, se développant sans cesse et comme par à-coups, avec autant de « pannes » que d’avancées.

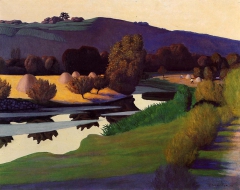

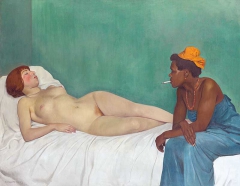

On connaît évidemment l’implication du graveur dans son époque, illustrateur des mœurs intimes ou publiques, aux accents souvent incisifs, voire polémiques, mais on retrouve surtout, ici, le grand coloriste et l’inventeur d’espaces nouveaux. Au tournant du siècle, Les Blés (1900) marquent une stylisation radicale du paysage, mais l’art de Vallotton n’exclut ni la foison ni le lyrisme, ni non plus les sombres échos de ses dépressions et de la Grande Guerre, au lendemain de laquelle il peint l’expressionniste Paysage soleil couchant de 1919, sombre merveille. De la guerre même, où l’engagement volontaire lui a été refusé, il laisse en outre une évocation quasi abstraite de Verdun (1917) qui frise l’abstraction tout en suggérant la déshumanisation par de furieuses diagonales opposées où ne s’animent que feux et flammes. Si les nus de Félix Vallotton semblent parfois « plombés » par une sorte de crispation puritaine, et si ses natures mortes et autres intérieurs s’ « éteignent » parfois en dépit de la tension qui les habite c’est dans ses paysage que le peintre paraît donner sa pleine mesure libérée, même endiablée.

Quelle fulgurance et quelle liberté, quelle poésie douce et dure à la fois, glaciale et brûlante que celle de Vallotton ! Vallotton est aussi suisse et fou qu’un Hodler, en plus ornemental parfois (même s’il y a aussi de l’ornement de circonstance chez Hodler) mais aussi débridé dans ses visions, et notamment dans ses crépuscules incendiaires et ses à-plats véhéments.

Quelle fulgurance et quelle liberté, quelle poésie douce et dure à la fois, glaciale et brûlante que celle de Vallotton ! Vallotton est aussi suisse et fou qu’un Hodler, en plus ornemental parfois (même s’il y a aussi de l’ornement de circonstance chez Hodler) mais aussi débridé dans ses visions, et notamment dans ses crépuscules incendiaires et ses à-plats véhéments.

Vallotton avait treize ans de plus que Ramuz. Il laisse 500 peintures et une masse de gravures illustrant, avec une virulence expressionniste plus germanique ou nippone que française, la chronique d’une époque. Proche à certains égards d’un Munch, notamment face au désir, mais moins libre et sensuel, moins tragique aussi, que celui-là, du moins en apparence: plus coincé, plus glacé. La ligne plus importante chez lui que les couleurs. Un sourire pincé à la Jules Renard, surtout dans ses gravures. On l’a dit peintre de la raison, mais c’est un jugement par trop français, car la folie couve là-dessous...

Paris, Grand Palais, du 3 octobre 2013 au 24 janvier 2014.

Maryline Desbiolles. Vallotton est inadmissible. Seuil, coll.Fiction & Cie, 48p.

Note de l'isba (39)

Note de l'isba (39) Ensuite j'ai commencé de lire, hier soir, Où le sang nous appelle de Chloé Delaume et Daniel Schneidermann, étonnant récit à deux voix alternées et singulier dialogue d'une femme un peu monstrueuse et d'un quinqua mal remis de s'être fait larguer, tous deux figures notables des médias mais se révélant tous deux immédiatement troublants de vérité dans ce double récit où les blessures d'enfance, surtout chez Chloé, comptent pour l'essentiel.

Ensuite j'ai commencé de lire, hier soir, Où le sang nous appelle de Chloé Delaume et Daniel Schneidermann, étonnant récit à deux voix alternées et singulier dialogue d'une femme un peu monstrueuse et d'un quinqua mal remis de s'être fait larguer, tous deux figures notables des médias mais se révélant tous deux immédiatement troublants de vérité dans ce double récit où les blessures d'enfance, surtout chez Chloé, comptent pour l'essentiel. L'exorcisme des mots. - Faut-il avoir vu sa mère assassinée pour comprendre les mots d' À Suspicious River ou de Chloé Delaume ? Faut-il avoir vécu ce que Leila, la protagoniste offensée et humiliée du premier roman de Laura Kasischke, et la petite Nina, alias Nathalie Abdallah, devenue Chloé Delaume en littérature, ont enduré en leur enfance respective, fiction pour la première et réalité pour la seconde, en assistant au meurtre de leur mère par leur oncle ou leur père ? Evidemment pas, pas plus que l'état de parricide est requis pour lire Les Frères Karamazov...

L'exorcisme des mots. - Faut-il avoir vu sa mère assassinée pour comprendre les mots d' À Suspicious River ou de Chloé Delaume ? Faut-il avoir vécu ce que Leila, la protagoniste offensée et humiliée du premier roman de Laura Kasischke, et la petite Nina, alias Nathalie Abdallah, devenue Chloé Delaume en littérature, ont enduré en leur enfance respective, fiction pour la première et réalité pour la seconde, en assistant au meurtre de leur mère par leur oncle ou leur père ? Evidemment pas, pas plus que l'état de parricide est requis pour lire Les Frères Karamazov...  Cela paraît niais de le rappeler, mais notre époque de haut narcissisme et de basse curiosité, où le fait divers sordide est élevé au rang de littérature, y contraint. Ainsi La belle lurette d'Henri Calet, qui évoque les désarrois ordinaires d'un enfant parigot en milieu popu, en dit peut-être autant, dans un tout autre registre émotionnel, social ou psychologique, que les fictions de Laura Kasischke ou les autofictions de Chloé Delaume, s'agissant d'exorciser des blessures d'enfance qui ne se "pèsent" pas...

Cela paraît niais de le rappeler, mais notre époque de haut narcissisme et de basse curiosité, où le fait divers sordide est élevé au rang de littérature, y contraint. Ainsi La belle lurette d'Henri Calet, qui évoque les désarrois ordinaires d'un enfant parigot en milieu popu, en dit peut-être autant, dans un tout autre registre émotionnel, social ou psychologique, que les fictions de Laura Kasischke ou les autofictions de Chloé Delaume, s'agissant d'exorciser des blessures d'enfance qui ne se "pèsent" pas...