Variations cingriesques (6)

La définition du goût est délicate, et particulièrement dans une société très mélangée et culturellement très métissée. Dire là ce qu'on estime simplement le "bon goût", ou le goût esthétique qui doit primer, est d'autant moins aisé qu'à tout moment le moindre jugement qualitatif, par exemple en matière de beauté, se trouve en butte au soupçon d'élitisme ou d'ethnocentrisme.

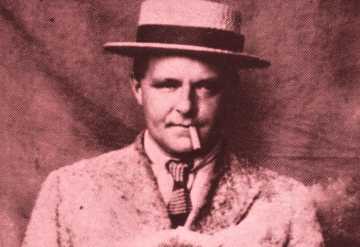

"Pas mal de gens sont nés petit goût et meurent petit goût", remarque Charles-Albert sur un feuillet retrouvé dans ses cartons posthumes, intitulé Larvaire. Et de préciser: "Est-ce le contraire du grand goût (celui-là assez mesquin de Voltaire, par exemple) ? Pas nécessairement. Il y a entre-deux le goût, qui est complètement oublié. Or cette note approximative commençait en ces termes: "Il existe actuellement dans les classes moyennes -peuple aisé, bourgeois à de minimes frais raffinés, aristocrates proustiens dégénérés et pour cause - une sorte d'excitation bibelotière (petites chaises à pourtour d'argent etc. équivalant à Douanier Rousseau - style Epinal,décalcomanies minuscules, boîtes d'insectes (mot illisible) etc. Films anciens, premiers Charlot etc. En littérature, c'est le caractère faisandé dans le style etc. à quoi rien ne peut se décerner mieux que l'étiquette de PETIT GOÛT".

Je ne sais plus qui disait que ce qui caractérise, en somme, le goût bourgeois ou petit-bourgeois, tient à dire joli ce qui est beau et beau ce qui est joli. Un bon exercice consistera alors, dans le goût actuel, à distinguer le peut-être beau du seulement joli dans ce qu'il reste des arts plastiques et en littérature.

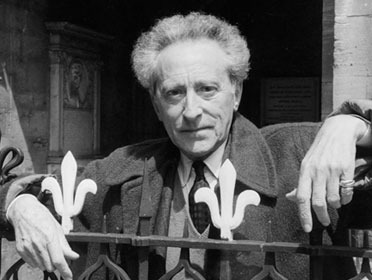

Cingria, pour sa part, consacre un texte plus abouti et substantiel au Grand Goût, paru en 1951 dans la 17e livraison de la revue parisienne 84. Plus récemment, Philippe Sollers a inauguré, avec La Guerre du goût, une monumentale série d'essais qu'on pourrait dire marqués par l'esprit du XVIIIe siècle français alors que le mesure du Grand Goût, selon Charles-Albert, serait plutôt le style roman inscrit, au Moyen Âge, dans la continuité du classicisme gréco-latin.

Comme bien l'on pense, nul n'est obligé de partager tous les goûts de Sollers, ni ceux de Cingria non plus. Mais les 642 pages de la Guerre du goût de Sollers, à quoi s'ajoutent les 1096 pages d'Eloge de l'infini, les 912 pages de Discours parfait et les 1114 pages de Fugues, proposentbel et bien un exceptionnel repérage esthétique en matière de littérature et de pensée, d'art et de musique, à partir desquels chaque lecteur est mieux à même d'affiner son propre goût, comme à la lecture des Propos de Cingria dans un registre plus essentiellement poétique.

Charles-Albert explique: "Ce qui me passionne dans la vie - qui est poème, rien que poème, mais n'allez pas me demander une définition de la poésie que vous ne comprendriez pas - est d'un ordre tellement précis et impérieux que je m'étonne que l'on puisse accorder un seule minutes à cette insupportable station dans le piétinement et le gloussement que le bavardage esthétique commande".

Charles-Albert explique: "Ce qui me passionne dans la vie - qui est poème, rien que poème, mais n'allez pas me demander une définition de la poésie que vous ne comprendriez pas - est d'un ordre tellement précis et impérieux que je m'étonne que l'on puisse accorder un seule minutes à cette insupportable station dans le piétinement et le gloussement que le bavardage esthétique commande".

Ailleurs il invoquera "ce sens d'illumination continuelle qui est ma façon de procéder dans la mise au point de n'importe quel problème".

Il y a souvent une belle lumière dans les jardins à la française de Philippe Sollers, mais les illuminations de Charles-Albert sont d'une tout autre nature, d'une autre fulgurance et d'un autre ressort mental et moral - d'une autre amplitude sensorielle et spirituelle.

D'aucuns, binaires d'esprit comme souvent en France cartésienne, ne peuvent parler de Voltaire sans lui opposer Rousseau, ni citer Montaigne contre Pascal ou inversement. Or la bedaine byzantino-rabelaisienne de Charles-Albert accueille les uns et les autres sans en niveler pour autant les féroces différences. Dans Le Grand Goût, il raille un peu Voltaire qui s'extasie devant le Louvre jugé comme le symbole du Grand Goût français étiré à l'universel, avec la même morgue d'un Philippe Sollers quand il soumet toute langue et toute littérature à la supériorité prime et mondiale du français évidemment épuré de ses métèques francophones.

Charles-Albert, lui, rend justice au génie de Voltaire autant qu'à celui de Rousseau, quitte à fulminer contre l'un ou l'autre sur tel ou tel objet de désaccord. Cette équanimité de jugement ne revient pas à tout concilier (contrairement au "calamiteux éclectisme d'aujourd'hui qui fait pousser des cris d'extase devant tout"),mais rend à chacun sa juste place en fonction d'un goût poreux. Et c'est avec une égale plasticité que Philippe Sollers, de son côté, peut faire l'éloge de Saint-Simon et de Nabokov, de Genet et de Stendhal, de Simone Weil et de Sade.

Il n'y a pas d'Autorité incontestable et reconnaissable par tous en matière de goût. Le goût, qu'on se ridiculiserait aussi de dire petit ou grand, est traversant.

"Ce qu'il y a des résolument inattaquable", écrit Cingria, c'est le style roman". Mais le style de Charles-Albert ne va pas sans baroquisme sur sa base latine et ses critères classiques l'apparient autant à l'impériale fixité chinoise qu'aux relances modernes du lyrisme de Whitman ou de Cendrars, au byzantinisme éclatant de son frère Alexandre, aux propositions poétiques contrastées de Ramuz et de Max Jacob, de Modigliani en peinture ou de Stravinsky en musique.

Le vin est-il enfin, nom de Dieu, petit ou grand goût ?

La réponse est d'un poète: "Le vin, c'est quelque chose d'arabe et d'immatériel d'abord"...

Charles-Albert Cingria. Oeuvres complètes, tome V (Propos 1). L'Âge d'Homme, 1095p. 2013.

Charles-Albert Cingria. Oeuvres complètes, tome V (Propos 1). L'Âge d'Homme, 1095p. 2013.

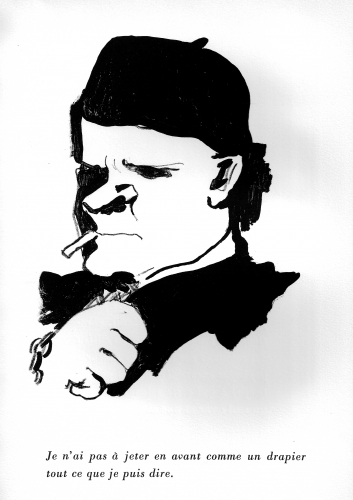

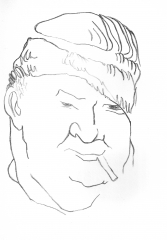

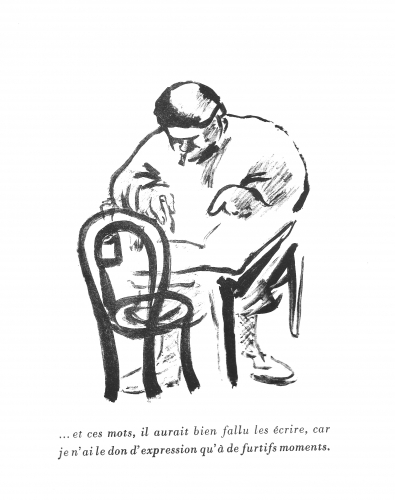

Dessins de Géa Augsbourg.

À la fin de cette causerie pour certains mythiques (mais ils sont tous morts à vue de nez), Charles-Albert répond à une question qu'il se pose à lui-même (comme on l'a lui a posée à la Radio), relative à ses travaux "sur le chantier". Alors le cher homme, quoique tarabusté par son foie d'impénitent buveur septuagénaire, d'annoncer force projets avec la plus solennelle réserve:" J'avoue que j'ai un tel respect des chantiers que je n'aime pas que l'on en parle de façon amphigourique. Si j'avais un vrai chantier (d'orgues ou de navires) je m'y cantonnerais et ne voudrais rien savoir d'autre"...

À la fin de cette causerie pour certains mythiques (mais ils sont tous morts à vue de nez), Charles-Albert répond à une question qu'il se pose à lui-même (comme on l'a lui a posée à la Radio), relative à ses travaux "sur le chantier". Alors le cher homme, quoique tarabusté par son foie d'impénitent buveur septuagénaire, d'annoncer force projets avec la plus solennelle réserve:" J'avoue que j'ai un tel respect des chantiers que je n'aime pas que l'on en parle de façon amphigourique. Si j'avais un vrai chantier (d'orgues ou de navires) je m'y cantonnerais et ne voudrais rien savoir d'autre"...

Comme on se l'imagine, la vie d'une petite

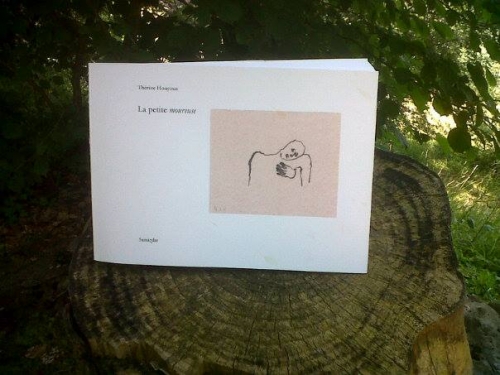

Comme on se l'imagine, la vie d'une petite  La Qualité est partout dans ce livre, orné de quelques-uns - trop peu à mon goût -, des milliers de dessins de l'artiste: mains, fleurs, têtes évoquant les êtres limbaires de Zoran Music. "Tu ne mourras pas !" lui écrit son amie Geneviève, "tu ne mourras jamais, tu es déjà éternelle à l'intérieur de moi". Et c'est aussi, sans avoir connu dame Grosclaude, ce qu'on se dit en lisant ce livre dans les blancs duquel on peut écrire ce qu'on ressent au même moment.

La Qualité est partout dans ce livre, orné de quelques-uns - trop peu à mon goût -, des milliers de dessins de l'artiste: mains, fleurs, têtes évoquant les êtres limbaires de Zoran Music. "Tu ne mourras pas !" lui écrit son amie Geneviève, "tu ne mourras jamais, tu es déjà éternelle à l'intérieur de moi". Et c'est aussi, sans avoir connu dame Grosclaude, ce qu'on se dit en lisant ce livre dans les blancs duquel on peut écrire ce qu'on ressent au même moment.

Et voici ce qu'y écrivait Jean Cocteau sous le titre d'

Et voici ce qu'y écrivait Jean Cocteau sous le titre d'