Variations cingriesques (3)

La posture consistant à "vouloir être moderne" a suscité, de la part de Charles-Albert Cingria, au moins cinq textes explicites dont le premier seul a été édité (en 1931 dans la revue Aujourd'hui de Ramuz et Gustave Roud) et qui développent avec moult exemples la distinction entre "moderne" et "voulu moderne", impliquant une approche des notions de présent et d'actualité ou de mode et de continuité, nourrissant une réflexion sur notre rapport, et le rapport de l'art ou de la littérature, avec le temps.

En ces années du premier tiers du XX siècle, Cingria se situe par rapport au modernisme de son époque, auquel il participe d'ailleurs même s'il n'a jamais appartenu à aucun groupe d'avant-garde, du futurisme au surréalisme, entre autres.

Pour Charles-Albert qui a, depuis sa prime jeunesse la "fibre antique", lui qu'on verra hanter Rome et les textes anciens en toute familiarité, la conception hégélienne d'un temps linéaire, pas plus que la notion d'un progrès lié à cette téléologie, n'ont le moindre sens. Il respire ailleurs, dans une autre dimension temporelle.

"Forcément on est moderne", remarque-t-il d'emblée, "c'est à savoir actuel, mais il n'y a point là de mérite, ni de possibilités de valeurs nouvelles: l'actualité est un état physique, un état neutre, auquel le désir ou un élan de volonté ne peut rien ajouter. Le moment présent - l'instant même - est d'ailleurs pratiquement indéterminable".

Cingria, dont une grande partie de l'oeuvre se donne au présent de l'énonciation pour ainsi dire immédiate (mais cet immédiat est déjà du passé dès lors qu'on a pris le temps d'écrire, fût-ce illico sur un coin de table de café) n'en représente pas moins un antiquaire en activité sachant mieux que les autres la valeur de l'Ancien.

Par vénération fétichiste convenue ? Aucunement. Parce que les mots venus de loin sont plus précieux et disent plus vrai de s'être décantés. Parce que c'est "l'ampleur du trajet jusqu'à nous qui touche les fibres de l'être civilisé".

Ce qu'il veut dire, et ce qu'il illustre poétiquement lui-même à tout moment, c'est que le temps de la perception sensible et de l'expression ne dépend pas de la même horloge que le temps des généalogies et de l'histoire. Nous pouvons, sans le moindre effort intellectuel, nous sentir contemporains de l'homme de Lascaux ou de la femme de la grotte de Chauvet, ou lire Lucrèce, Hésiode, Virgile comme s'ils avaient écrit ce matin.

"Celui qui n'éprouve aucune émotion de l'ancien", écrit encore Cingria, "n'éprouve aucune émotion d'aucune sorte. Même, dirais-je, sexuelle. On veut que le vin soit âgé, que le bois d'un violon soit âgé. Quel est le futuriste qui voudrait le vin pressé à l'instant même ou un violon de bois vert ?"

Le "moderne voulu moderne" découle d'une convention d'époque. Dans cette optique, une toile abstraite sera jugée forcément plus "moderne" qu'une toile figurative, de même que l'architecture "voulue moderne" doit forcément avoir des angles aigus.

Or Cingria, comme le vieux Renoir qui cassait au marteau les angles vifs des nouveaux logis qu'il investissait, réclame le simple droit d'apprécier les arrondis autant que les angles et les "petits balcons ridicules". Cela en fait-il un réactionnaire ? Nullement. D'ailleurs il s'en prendra, au fil de ces textes, à la réaction de pure opposition d'un préjugé à un autre.

"Cet argument de réduire le moderne à une seule qualité qu'on vous impose n'a de valeur que sur les pusillanimes", écrit encore Cingria. "En effet, on semble vous dire: si vous n'aimez pas le cubisme (ou ce qui en résulte), ou ces architectures, c'est comme si l'on vous disait devant un ragoût infect, c'est que vous n'aimez pas la cuisine. Il y a cette même intensité de chantage, devant quoi tous obtempèrent À l'envi ils décernent des diplômes de sublimité à une jeunesse qui n'est pas jeune". Ces propos restent éminemment actuels alors même qu'on a passé du moderne au post-moderne ou à l'antimoderne...

Or, dans un autre écrit inédit intitulé L'émotion du moderne, Charles-Albert écrit encore ceci qui me semble très éclairant dans la visée de son réalisme poétique: "Ce ne sont pas les théoriciens qui peuvent définir le moderne; il faut je ne dirai pas une sensibilité mais une véritable sensualité attachée à l'usure de la vie - l'usure pauvre, surtout - dans ce qui est de la pénétration et du renvoi des pierres et des murs et des êtres et du souffle dans les voluptueuses voussures de la terre qui font les villes. Il faut aimer les maisons non seulement passionnément mais passionnellement, jusqu'à éprouver dans cela même une sorte d'usure. C'est assez dire que le visuel n'est pas tout dans ce domaine. Il faut le grand palpable humain qui a trop de sens, parce qu'y est dépensé trop d'amour. Les intellectuels ou les visuels de l'équerre y sont totalement incompétents. Et aussi ceux qui clament "vitesse", "projecteurs", "radiateurs" ou Dieu sait quoi de cet ordre. La vie humaine moderne et ce formidable lyrisme qu'elle entraîne est anonyme et sans moyens de répercussions assurés. Il y a donc ce luxe sourd pour quoi toute une jeunesse se tient droit, très forte, à l'aube de temps qui vont changer.

Rousseau - que vous détestez tant - fut à proprement parler le premier poète de l'émotion moderne. Si vous voulez comprendre, lisez et délectez-vous. Jamais on n'a mieux défini le moderne".

La pensée de Charles-Albert Cingria - car on ne dit pas assez que ce poète est un penseur, au sens où tout récemment Alain Badiou (dans Pornographie du temps présent) en appelait à une pensée dite par le poète -, procède ainsi par tâtons et détours, parfois paradoxaux ou même obscurs, pour s'élancer soudain vers de telles clarifications...

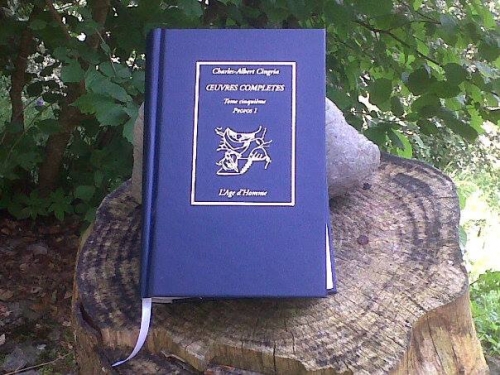

(En lisant Vouloir être moderne, et autres textes de la section Esthétique, dans Propos 1, 5e tome des Oeuvres complètes en cours de parution. L'Age d'Homme 2013, 1095p.)

(En lisant Vouloir être moderne, et autres textes de la section Esthétique, dans Propos 1, 5e tome des Oeuvres complètes en cours de parution. L'Age d'Homme 2013, 1095p.)

A tous les étages habités du Devero, qu’on atteint par une route très escarpée en bifurquant, sur la route du Simplon, à quelques kilomètres en aval de Domodossola, l’on est ainsi frappé par le goût des reconstructions à toits de pierre et boiseries dans le style des Walser, autant que, passé le barrage à toute circulation automobile, par la qualité des chemins piétonniers. Le céleste bleu pur de ces jours fait affluer, de Milan et de partout, une inconcevable procession d’automobiles, toutes garées le long de la route de montagne, sur des kilomètres et des kilomètres. Vision buzzatienne des enfers du XXIe siècle que cet interminable scolopendre multicolore, mais au-delà d’un hallucinant tunnel non éclairé traversant la montagne de part en part : halte-là, tout le monde continue

A tous les étages habités du Devero, qu’on atteint par une route très escarpée en bifurquant, sur la route du Simplon, à quelques kilomètres en aval de Domodossola, l’on est ainsi frappé par le goût des reconstructions à toits de pierre et boiseries dans le style des Walser, autant que, passé le barrage à toute circulation automobile, par la qualité des chemins piétonniers. Le céleste bleu pur de ces jours fait affluer, de Milan et de partout, une inconcevable procession d’automobiles, toutes garées le long de la route de montagne, sur des kilomètres et des kilomètres. Vision buzzatienne des enfers du XXIe siècle que cet interminable scolopendre multicolore, mais au-delà d’un hallucinant tunnel non éclairé traversant la montagne de part en part : halte-là, tout le monde continue La foule est encore dense sur la moquette de gazon du vaste amphithéâtre du premier val Devero, mais au fur et à mesure qu’on s’élève, par les paliers successifs d’une espèce d’escalier montant vers le ciel à travers les forêts de châtaigniers dominant des lacs vert émeraude, et par d’immenses hauts plateaux de tourbières traversées de ruisseaux d’une traînante limpidité, jusqu’aux citadelles rocheuses découpant là-haut leurs créneaux dentelés, les marcheurs se font plus rares et, en fin de journée, c’est dans une solitude absolue que nous serons redescendus à travers ces jardins suspendus coupés de falaises à pic, de cascades aux eaux fumantes et de vertigineuses vires.

La foule est encore dense sur la moquette de gazon du vaste amphithéâtre du premier val Devero, mais au fur et à mesure qu’on s’élève, par les paliers successifs d’une espèce d’escalier montant vers le ciel à travers les forêts de châtaigniers dominant des lacs vert émeraude, et par d’immenses hauts plateaux de tourbières traversées de ruisseaux d’une traînante limpidité, jusqu’aux citadelles rocheuses découpant là-haut leurs créneaux dentelés, les marcheurs se font plus rares et, en fin de journée, c’est dans une solitude absolue que nous serons redescendus à travers ces jardins suspendus coupés de falaises à pic, de cascades aux eaux fumantes et de vertigineuses vires.

(En lisant

(En lisant

Ceux qui aiment à la fois Cingria et Cocteau feront la part, naturellement, des ombrages littéraires d'époque (Cocteau brille entre la Rotonde et le Tout-Paris) et des humeurs possiblement changeantes d'une année à l'autre entre deux écrivains dont la musique verbale a souvent des parentés, mais il reste que, malgré les outrances drolatiques de Charles-Albert, subsiste un fond de vérité dans ses charges contre le nombrilisme et la morgue des Parisiens, autant que dans ses éloges du vélocipède ou des langues anciennes, de la profusion du monde et de tout ce qui appelle à la curiosité non point mondaine mais mondiale.

Ceux qui aiment à la fois Cingria et Cocteau feront la part, naturellement, des ombrages littéraires d'époque (Cocteau brille entre la Rotonde et le Tout-Paris) et des humeurs possiblement changeantes d'une année à l'autre entre deux écrivains dont la musique verbale a souvent des parentés, mais il reste que, malgré les outrances drolatiques de Charles-Albert, subsiste un fond de vérité dans ses charges contre le nombrilisme et la morgue des Parisiens, autant que dans ses éloges du vélocipède ou des langues anciennes, de la profusion du monde et de tout ce qui appelle à la curiosité non point mondaine mais mondiale.

Joie, parce que joie tout simplement, découlant de l'allégresse propre au chant du monde que représente l'oeuvre de Charles-Albert. Et féroce, en consonance toute pareille avec la vivacité et parfois la virulence de ces textes souvent brefs, disséminés par l'écrivain, en quête perpétuelle de moyens de subsistance, dans une kyrielle de revues (à commencer par la

Joie, parce que joie tout simplement, découlant de l'allégresse propre au chant du monde que représente l'oeuvre de Charles-Albert. Et féroce, en consonance toute pareille avec la vivacité et parfois la virulence de ces textes souvent brefs, disséminés par l'écrivain, en quête perpétuelle de moyens de subsistance, dans une kyrielle de revues (à commencer par la  Dans la foulée, et rompant avec l'opinion de courte vue selon laquelle Cingria, contempteur d'un certain modernisme, serait une sorte de baroque réactionnaire, Daniel Maggetti, dans sa présentation de la première grande section intitulée

Dans la foulée, et rompant avec l'opinion de courte vue selon laquelle Cingria, contempteur d'un certain modernisme, serait une sorte de baroque réactionnaire, Daniel Maggetti, dans sa présentation de la première grande section intitulée  Or ces Propos,cela va sans dire, ne se bornent pas à l'évocation de la pluie. Ces Propos constituent une haute lice verbale que Jacques Chessex comparait à "une vaste tenture tissés de fils riches et colorés - travail interrompu, repris amoureusement, travail abandonné encore pour cent pérégrinations, mais l'artiste toujours revient à son ouvrage qui s'étend maintenant sous nos yeux, somptueux, frais, vigoureux, chef-d'oeuvre où domine la pourpre cardinalice, l'or byzantin, le vert des prairies burgondes, le jaune rosé saharien, le bleu des ciels rhénans, le gris argenté des roseaux du Rhône."

Or ces Propos,cela va sans dire, ne se bornent pas à l'évocation de la pluie. Ces Propos constituent une haute lice verbale que Jacques Chessex comparait à "une vaste tenture tissés de fils riches et colorés - travail interrompu, repris amoureusement, travail abandonné encore pour cent pérégrinations, mais l'artiste toujours revient à son ouvrage qui s'étend maintenant sous nos yeux, somptueux, frais, vigoureux, chef-d'oeuvre où domine la pourpre cardinalice, l'or byzantin, le vert des prairies burgondes, le jaune rosé saharien, le bleu des ciels rhénans, le gris argenté des roseaux du Rhône."