En mémoire du grand écrivain russe, né le 11décembre 1918.

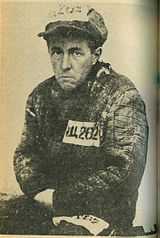

Le combat biblique de David contre Goliath revient à l’esprit à l’instant de se rappeler la destinée historique providentielle, à la fois politique et littéraire, d’Alexandre Soljenitsyne. Nul écrivain du XXe siècle n’a été plus engagé, corps et âme. Nul n’a montré plus de courage et d’énergie, dans sa vie et par son œuvre. Contre le pouvoir totalitaire de Staline, qui l’envoya au bagne. Contre l’Etat soviétique et ses chiens de garde, ministres ou plumitifs. Contre les « pluralistes » occidentaux après son exil de 1974. Au fil d’une œuvre en continuelle expansion, brassant la langue et la revivifiant (on sait qu’il l'a renouvelée par un dictionnaire de son cru !) tout en menant ses campagnes de résistant, l’écrivain, conteur plein d’humanité et poète en prose de grand souffle, fit à la fois figure de chef de guerre et de prophète.

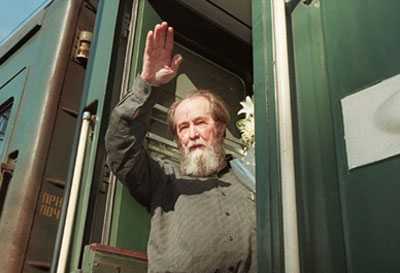

Rien de l’aimable littérateur chez ce lutteur marqué au feu de la guerre et du goulag, du cancer et, dès ses premiers livres (Une journée d’Ivan Denissovitch paraît en 1962, aussitôt diffusé dans le monde entier), confronté au déchaînement des larbins de tous les pouvoirs. Dix ans durant, sans cesse en butte au KGB, rusant comme un stratège, il poursuivra son œuvre de romancier (La Ferme de Matriona, Le Pavillon des cancéreux, Le Premier Cercle) tout en construisant l’extraordinaire cathédrale vocale, à valeur de mémorial anthropologique, de L’Archipel du goulag, fondée sur les milliers de témoignage d’anciens détenus. En 1967, le Nobel soviétique de littérature Mikhaïl Cholokhov déclarait: « Il faut interdire Soljénitsyne de plume». Un an plus tard, l’indomptable auteur fera passer en Occident le microfilm de L’Archipel, mais ne donnera l’ordre de le publier qu’en 1973, après le suicide de sa secrétaire arrêtée par le KGB. La campagne anti-Soljenitsyne atteindra, en 1974, une violence inouïe. Incarcéré le 13 février de cette année et déchu de sa citoyenneté, il entrera en exil par l’Allemagne et la Suisse, avant de s’installer au milieu d’une forêt du Vermont avec sa femme Alia et ses quatre fils. Les premières apparitions de Soljenitsyne se sont gravées dans nos mémoires par sa formidable, lumineuse présence, plus rayonnante encore dans l’émission que lui consacra Bernard Pivot en 1993. David à stature de Goliath… S'il faut rappeler ces faits, pas tous connus des jeunes générations, c’est que l’image de Soljenitsyne a trop souvent été réduite, dès son exil, à celle d’une espèce d’ayatollah nationaliste, voire fascisant (sa défense malencontreuse du Chili de Pinochet), vitupérant le laxisme occidental. Dès son arrivée à Zurich, le personnage divisa. Ses propos peu amènes sur les accords d’Helsinki, plus tard son pamphlet contre Nos pluralistes, jetèrent les premiers froids. A son propos, on pourrait rappeler ce que Tchekhov disait de Tolstoï : « Les grands sages sont tyranniques comme des généraux, tout aussi impolis et indélicats, car assurés de l’impunité ».

S'il faut rappeler ces faits, pas tous connus des jeunes générations, c’est que l’image de Soljenitsyne a trop souvent été réduite, dès son exil, à celle d’une espèce d’ayatollah nationaliste, voire fascisant (sa défense malencontreuse du Chili de Pinochet), vitupérant le laxisme occidental. Dès son arrivée à Zurich, le personnage divisa. Ses propos peu amènes sur les accords d’Helsinki, plus tard son pamphlet contre Nos pluralistes, jetèrent les premiers froids. A son propos, on pourrait rappeler ce que Tchekhov disait de Tolstoï : « Les grands sages sont tyranniques comme des généraux, tout aussi impolis et indélicats, car assurés de l’impunité ».

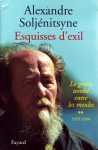

Or c’est ce sentiment d’impunité, précisément, de l’homme convaincu d’incarner une cause le dépassant infiniment, secondé par une non moins increvable épouse, qui saisit à la lecture de l’extraordinaire « roman » autobiographique à épisodes constituant une partie de son œuvre. A côté de l’immense fresque historique à plusieurs « Nœuds» de La Roue rouge, sondant les tenants et les aboutissants de la guerre et de la Révolution, Soljenitsyne a raconté avec Le chêne et le veau, puis dans ses récentes Esquisses d’exil, un demi-siècle de combats contre la vilenie des chacals soviétiques, puis, aux Etats-Unis, des faiseurs de scandales ou de procès juteux, de tel maniaque publiant des montages pornographiques à son effigie à tel reporter « inventant » une interview, jusqu’aux calomnies répandues sur l’usage de son Fonds d’aide aux familles d’anciens détenus, entièrement financé par les droits mondiaux de L’Archipel du Goulag et toujours alimenté dans la Russie actuelle...

Par le seul pouvoir des mots, Soljenitsyne a vaincu les tanks

Alexandre Soljenitsyne, plus qu’aucun écrivain « engagé » du XXe siècle, restera dans l’Histoire comme l’incarnation du pouvoir de la littérature. Après qu’il eut autorisé en 1974, au risque de sa vie, la publication de L’Archipel du Goulag en Occident, l’auteur de cette inoubliable traversée du monde concentrationnaire soviétique insista sur le fait qu’il s’agissait là d’une « enquête littéraire » et non d’un rapport scientifique. Le succès public immédiat de l’ouvrage ne s’explique pas par son contenu idéologique mais par l’extraordinaire vitalité du tableau qu’il brosse à partir des milliers de témoignages recueillis, que l’écrivain ressuscite à travers leurs mots. Ceux-ci ne se bornent pas à un « message ». Ils incarnent autant de ces vies « invisibles » dont Soljenitsyne s’est fait le témoin tantôt en verve et tantôt en rage. L’Archipel du Goulag ne se borne pas à une « dénonciation », comme tant de textes de dissidents : c’est une polyphonie vocale, au même titre que Souvenirs de la maison des morts, où Dostoïevski décrit le bagne de Sibérie où il passa cinq ans, ou que le Voyage à Sakkhaline de Tchékhov. Le pouvoir des mots, dans ces trois textes essentiels, ne se borne pas à la dimension politique ou morale : ils suent la vie, la détresse, le mélange de courage et d’abjection qui s’observe dans l’archipel des douleurs, les cris et les psaumes.

Alexandre Soljenitsyne, plus qu’aucun écrivain « engagé » du XXe siècle, restera dans l’Histoire comme l’incarnation du pouvoir de la littérature. Après qu’il eut autorisé en 1974, au risque de sa vie, la publication de L’Archipel du Goulag en Occident, l’auteur de cette inoubliable traversée du monde concentrationnaire soviétique insista sur le fait qu’il s’agissait là d’une « enquête littéraire » et non d’un rapport scientifique. Le succès public immédiat de l’ouvrage ne s’explique pas par son contenu idéologique mais par l’extraordinaire vitalité du tableau qu’il brosse à partir des milliers de témoignages recueillis, que l’écrivain ressuscite à travers leurs mots. Ceux-ci ne se bornent pas à un « message ». Ils incarnent autant de ces vies « invisibles » dont Soljenitsyne s’est fait le témoin tantôt en verve et tantôt en rage. L’Archipel du Goulag ne se borne pas à une « dénonciation », comme tant de textes de dissidents : c’est une polyphonie vocale, au même titre que Souvenirs de la maison des morts, où Dostoïevski décrit le bagne de Sibérie où il passa cinq ans, ou que le Voyage à Sakkhaline de Tchékhov. Le pouvoir des mots, dans ces trois textes essentiels, ne se borne pas à la dimension politique ou morale : ils suent la vie, la détresse, le mélange de courage et d’abjection qui s’observe dans l’archipel des douleurs, les cris et les psaumes.

En exilant Soljenitsyne et en le privant de sa citoyenneté, les autorités soviétiques l’ont honoré d’une certaine façon : c’était reconnaître le pouvoir de ses mots, qui survivent aujourd’hui à l’empire éclaté, comme ils survivront à l’écrivain. Les mots d’Ivan Denissovitch. Les mots de Matriona. Non tant les mots unidimensionnels du prophète nationaliste ou du prêcheur, mais les mots puisés dans le vivier de la condition humaine, les mots cueillis au dernier souffle des humiliés et des offensés, les mots de la ressemblance humaine dont tous entendent la musique…

s vraiment « pluraliste », ce croyant orthodoxe s’affirmant clairement patriote russe. Rien de l’aimable littérateur chez ce lutteur de la parole et de la pensée trempé au fer du combat contre le stalinisme en ses jeunes années, marqué au feu de la guerre et du goulag, avant d’affronter le cancer et, dès ses premiers livres (Une journée d’Ivan Denissovitch paraît en 1962, aussitôt répercuté dans le monde entier), le déchaînement des chiens de garde du régime. Dix ans durant, sans cesse en butte au KGB, rusant comme un stratège, il poursuivra son œuvre de romancier (La maison de Matriona, Le pavillon des cancéreux, Le premier cercle) tout en construisant l’extraordinaire cathédrale vocale de L’Archipel du goulag, fondée sur les milliers de témoignage reçus d’anciens détenus. En 1967, le Nobel Cholokhov déclare : « Il faut interdire Soljénitsyne de plume ». Un an plus tard, il fera passer en Occident le microfilm de L’Archipel, mais ne donnera l’ordre de le publier qu’en 1973, après le suicide de sa secrétaire arrêtée par le KGB. La campagne anti-Soljénitsyne atteindra, en 1974, une violence inouïe. Incarcéré le 13 février 1974 et déchu de sa citoyenneté, il entrera en exil par l’Allemagne et la Suisse, avant de s’installer au milieu d’une forêt du Vermont, aux Etats-Unis, avec sa femme Alia et ses quatre fils.

s vraiment « pluraliste », ce croyant orthodoxe s’affirmant clairement patriote russe. Rien de l’aimable littérateur chez ce lutteur de la parole et de la pensée trempé au fer du combat contre le stalinisme en ses jeunes années, marqué au feu de la guerre et du goulag, avant d’affronter le cancer et, dès ses premiers livres (Une journée d’Ivan Denissovitch paraît en 1962, aussitôt répercuté dans le monde entier), le déchaînement des chiens de garde du régime. Dix ans durant, sans cesse en butte au KGB, rusant comme un stratège, il poursuivra son œuvre de romancier (La maison de Matriona, Le pavillon des cancéreux, Le premier cercle) tout en construisant l’extraordinaire cathédrale vocale de L’Archipel du goulag, fondée sur les milliers de témoignage reçus d’anciens détenus. En 1967, le Nobel Cholokhov déclare : « Il faut interdire Soljénitsyne de plume ». Un an plus tard, il fera passer en Occident le microfilm de L’Archipel, mais ne donnera l’ordre de le publier qu’en 1973, après le suicide de sa secrétaire arrêtée par le KGB. La campagne anti-Soljénitsyne atteindra, en 1974, une violence inouïe. Incarcéré le 13 février 1974 et déchu de sa citoyenneté, il entrera en exil par l’Allemagne et la Suisse, avant de s’installer au milieu d’une forêt du Vermont, aux Etats-Unis, avec sa femme Alia et ses quatre fils.

Or ce qui émerveille ici, à l’écart de toutes les définitions, est qu’Yves Peyré, spécialiste du livre d’artistes français, rende hommage à Louis Soutter, génial artiste « maudit » en nos murs et qui accomplit tout seul son « livre d’artiste » - plus libre tu meurs…

Or ce qui émerveille ici, à l’écart de toutes les définitions, est qu’Yves Peyré, spécialiste du livre d’artistes français, rende hommage à Louis Soutter, génial artiste « maudit » en nos murs et qui accomplit tout seul son « livre d’artiste » - plus libre tu meurs…

le sage et fol Héraclite, et c'est ce que je me suis rapelé en lisant le dernier livre du fol et sage Gaston Cherpillod qui, depuis plus de trois décennies, raconte apparemment la même histoire sans se répéter pour autant, en tout cas pour ce qui touche à l'essentiel de son art, qui est d'un styliste, et de sa façon de résister au courant dominant, qui est d'un rebelle et d'un moraliste.

le sage et fol Héraclite, et c'est ce que je me suis rapelé en lisant le dernier livre du fol et sage Gaston Cherpillod qui, depuis plus de trois décennies, raconte apparemment la même histoire sans se répéter pour autant, en tout cas pour ce qui touche à l'essentiel de son art, qui est d'un styliste, et de sa façon de résister au courant dominant, qui est d'un rebelle et d'un moraliste.