Dialogue schizo.

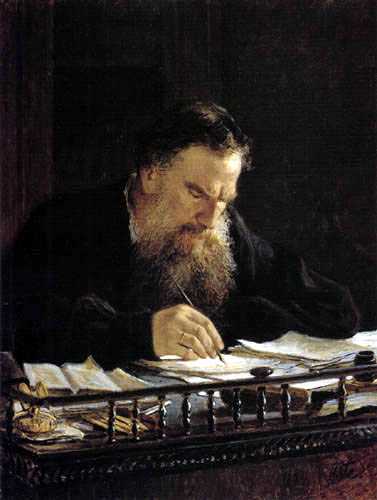

Tolstoï naïf et barjo ? Tolstoï misogyne fondu en sectarisme ? Tolstoï encore en avance sur notre temps ?De l'effet rafraîchissant d'une relecture, avec La Sonate à Kreutzer, Vie de Tolstoï de Romain Rolland et Une année dans la vie de Léon Tolstoï de Jay Parini.

Moi l’autre : - Alors comme ça, tu trouves la naïveté et le puritanisme de Tolstoï à ton goût ? Mais je me souviens que tu avais rugi, en tes jeunes années contre La Sonate à Kreutzer…

Moi l’un : - Et comment ! Mais curieusement, se replonger dans Tolstoï et le tolstoïsme a quelque chose de revigorant et me rappelle le meilleur de notre jeunesse naïve et puritaine. Il faut lire la Vie de Tolstoï de Romain Rolland, cette autre vieille noix, pour le ressentir par delà toutes les contradictions - celles de Tolstoï autant que les nôtres. Et pour corser celles-là : relire La Sonate à Kreutzer et, dans la foulée, lire les « réponses » de Sofia Andreevna, cette chère comtesse, dans ses deux romans publiés dans la nouvelle édition, A qui la faute ? et Romance sans paroles…

Moi l’autre : - Il y a aussi les regards croisés de Jay Parini dans Une année dans la vie de Tolstoï…

Moi l’un : - Ah oui, là tout s’éclaire en raccourci ! C’est en effet une belle idée que de partir de la matière de tous les journaux intimes que tenaient tous ces gens, autour du cher vieux monstre, et d’en faire un roman à multiples voix.

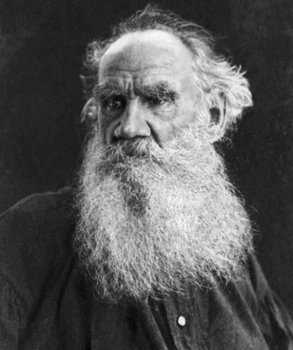

Moi l’autre : - Curieusement, ce tableau kaléidoscopique recoupe les intuitions et les observations de Romain Rolland, à savoir qu’il n’y a pas « deux » Tolstoï, le « bon » Tolstoï des grands romans, artiste parfait, et le « mauvais » Tolstoï, égaré dans la propagande morale et le réformisme social, mais un type passionné et tissé d’antinomies, au génie infantile à certains égards – comme souvent le génie – et qui meurt dans ce mélange de grandeur et de dérision que déploie l’épilogue d’Astapovo…

Moi l’un : - Reste qu’il y a quelque chose de schizophrénique chez le vieux cavaleur moralisant, et ce qui m’intéresse aujourd’hui touche à sa mauvais foi apparente, notamment dans la Postface de La Sonate à Kreutzer, roman génial par le dédoublement qu’il met en forme, mais qui justifie bel et bien tous les rejets si on en fait une lecture « politiquement correcte », aggravée évidemment par l’invivable postface tournant au délire puritain d’ayatollah sous pression…

Moi l’autre : - Et la jeunesse là-dedans ?

Moi l’un : - Précisément : dans l’hystérie puritaine, relayée par Tretchkov et la secte des disciples, qu’on retrouvera dans le puritanisme idéologique des groupuscules du XXe siècle. Mais surtout : dans la sincérité de Tolstoï, dans l’authenticité de sa compassion et dans sa détestation des masques sociaux. Sa façon de traiter les beaux Messieurs à la Tourguéniev ne relève pas de ce qu’on appelle aujourd’hui une posture !

Moi l’autre : - Oui, c’est vrai que le terme d’idéal reprend sa densité avec Tolstoï, et toutes les « grandes questions » qu’il n’a pas cessé de se poser jusqu’à son dernier souffle. Romain Rolland évoque très bien le choc éprouvé à la découverte de Tolstoï par ses camarades de l’Ecole normale, toutes tendances confondues. Tolstoï apparaissait, plus encore qu’un contemporain capital, comme l’interlocuteur par excellence des « conversations essentielles ». Plus tard, Un Hermann Hesse ou un Albert Camus ont pu jouer ce rôle. Mais le cas Tolstoï me semble plus « universel ».

Moi l’un : - C’est évident. Et ce qu’il faut se rappeler, c’est que le « tolstoïsme », notion que Tolstoï lui-même récusait, se répand avant la Révolution et avant les deux guerres mondiales, avant la Shoah et les génocides. Donc on est aussi dans une certaine « jeunesse» de l’idée généreuse et de l’espoir de progrès.

Moi l’autre : - Il y a comme une « ambiance Tolstoï »…

Moi l’un : - Je dirais plus exactement : une ambiance Tolstoïevski, parce que l’un ne va pas sans l’autre, même si notre génération a plutôt été dostoïevskienne pour l’ambiance, avec Sartre et Camus, Hesse et Kerouac dans le juke-box…

Moi l’autre : - Mais pour l’urgence adolescente des Grandes Questions, pour la radicalité physique (sexuelle) et métaphysique du Questionnement, c’est bel et bien Tolstoïevski qui prévaut pour nous entre seize et vingt ans…

Moi l’un : - Lire Crime et châtiment ou Guerre et paix, Les Possédés ou Anna Karénine entre seize et vingt ans a été, pour des générations et dans le monde entier, une expérience de jeunesse vitale, la première peut-être qui donne un sens vécu à la Littérature. Et tu ouvres le Journal de Tolstoï n’importe où, tu relis La mort d’Ivan Illitch ou Le Cheval, tu relis Douce ou L’Homme du souterrain de Dostoïevski, c’est là : la jeunesse du monde…

Moi l’autre : - Et tu crois que les kids vont revenir à Tolstoï ?

Moi l’un : - Je ne crois rien du tout : je le vois. Je vois le petit Bruno, vingt ans et des poussières, que je surprends sur un banc en train de lire Guerre et Paix. Retrouve-t-il l’ambiance que nous avons connue ? Je n’en sais rien. Notre bohème s’est éventée, mais est-ce important ? Un vieux birbe de la gauche « après moi le Déluge » me disait l’autre jour que les jeunes ne se posent plus aujourd’hui de Grandes Questions. Je n’en sais rien, ou plus exactement je n’en crois rien. Et même si c’était vrai, je ferais comme si ça ne l’était pas.

Moi l’autre : - Grand naïf ! Tolstoïen de mes deux !

Moi l’un : - Tu l’as dit, moujik…

Jay Parini. Une année dans la vie de Léon Tolstoï. Points Seuils, 465p.

Romain Rolland. Vie de Tolstoï. Albin Michel, 2010, 350p.

Léon Tolstoï, La Sonate à Kreutzer ; suivi de A qui la faute et Romance sans paroles de Sofia Tolstoï, et du Prélude de Chopin de Léon Tolstoï fils. Editions des Syrtes, 369p

À l’ « ami » disparu

À l’ « ami » disparu Triptyque en abyme

Triptyque en abyme Celui qui perd pied dans le tremblement de terre / Celle qui tourne en rond dans la confusion générale / Ceux qui se sentent seuls dans la foule / Celui qui se ment en concluant que tout est mensonge / Celle qui tourne en dérision le développement personnel de paumées dans son genre / Ceux qui titubent au bord du vide / Celui qui sourit en observant les souris qui se précipitent sur les grains tombés de la mangeoire aux oiseaux / Celle qui trouve consolation dans l’Andante de la Symphonie en ut mineur de Ludwig Van / Ceux qui voient la détresse sous l’abjection / Celui qui détourne les yeux du scandale / Celle qui remet de l’ordre dans ses affaires / Ceux qui ouvrent les fenêtres à l’air pur de ce matin blanc du 2 décembre 2010 / Celui qui estime que Rembrandt est une figure de contemplation dont une repro de n’importe quel autoportrait ou de n’importe quelle vieille ou jeune peau vaut plus que les croûtes à millions du Marché de l’Art / Celle qui va marcher dans la neige avec elle-même et son Dieu pour l’écouter / Ceux qui foulent au pied leurs bonnes résolutions de la veille et en relancent de nouvelles / Celle qui mange une pomme bien rouge à côté du piano bien noir / Ceux qui ne décolèrent pas de ne pas être officiellement reconnus pour ce qu’ils font, font, font / Celui qui épouse une prostituée pour réparer une ancienne faute / Celle qui procède à ce qu’elle appelle ses nettoyages de conscience / Ceux qui ont fait partie du même Groupe de Conscience vers 1975 et se sont perdus de vue depuis le temps ou sont même morts on ne sait pas / Celui qui a un regard qui va « droit à l’âme » / Celle qui se rappelle le vieux dicton russe « Un vieux qui ment c’est un riche qui vole » / Ceux qui ont limité leur idéal à l’acquisition d’un jacuzzi chauffable / Celui qui considère tout pouvoir comme un mal qu’il faut éviter / Celle qui se défie de l’amour abstrait / Ceux qui attisent les haines concrètes / Celui qui remercie le Très-Haut d’être mécontent de sa bassesse / Celle qui rayonne d’insatisfaction constructive / Ceux qui ne défaillent point de se voir faillir mais espèrent dans le désespoir. Etc.

Celui qui perd pied dans le tremblement de terre / Celle qui tourne en rond dans la confusion générale / Ceux qui se sentent seuls dans la foule / Celui qui se ment en concluant que tout est mensonge / Celle qui tourne en dérision le développement personnel de paumées dans son genre / Ceux qui titubent au bord du vide / Celui qui sourit en observant les souris qui se précipitent sur les grains tombés de la mangeoire aux oiseaux / Celle qui trouve consolation dans l’Andante de la Symphonie en ut mineur de Ludwig Van / Ceux qui voient la détresse sous l’abjection / Celui qui détourne les yeux du scandale / Celle qui remet de l’ordre dans ses affaires / Ceux qui ouvrent les fenêtres à l’air pur de ce matin blanc du 2 décembre 2010 / Celui qui estime que Rembrandt est une figure de contemplation dont une repro de n’importe quel autoportrait ou de n’importe quelle vieille ou jeune peau vaut plus que les croûtes à millions du Marché de l’Art / Celle qui va marcher dans la neige avec elle-même et son Dieu pour l’écouter / Ceux qui foulent au pied leurs bonnes résolutions de la veille et en relancent de nouvelles / Celle qui mange une pomme bien rouge à côté du piano bien noir / Ceux qui ne décolèrent pas de ne pas être officiellement reconnus pour ce qu’ils font, font, font / Celui qui épouse une prostituée pour réparer une ancienne faute / Celle qui procède à ce qu’elle appelle ses nettoyages de conscience / Ceux qui ont fait partie du même Groupe de Conscience vers 1975 et se sont perdus de vue depuis le temps ou sont même morts on ne sait pas / Celui qui a un regard qui va « droit à l’âme » / Celle qui se rappelle le vieux dicton russe « Un vieux qui ment c’est un riche qui vole » / Ceux qui ont limité leur idéal à l’acquisition d’un jacuzzi chauffable / Celui qui considère tout pouvoir comme un mal qu’il faut éviter / Celle qui se défie de l’amour abstrait / Ceux qui attisent les haines concrètes / Celui qui remercie le Très-Haut d’être mécontent de sa bassesse / Celle qui rayonne d’insatisfaction constructive / Ceux qui ne défaillent point de se voir faillir mais espèrent dans le désespoir. Etc.