Le jardin suspendu

Ce que je vois d’abord est un jardin, et cette maison dans ce jardin, et cette lumière dans la maison, mais la maison semble flotter au milieu de l’eau et c’est pourquoi je me dis que cette image me revient peut-être d’un rêve?

Ce rêve serait celui d’un premier souvenir, et il est probable que ce soit bel et bien le premier souvenir réel qui m’est revenu par cette image peut-être resurgie d’un récit qu’on nous aurait fait de ce temps-là et qui aurait filtré dans le rêve, peu importe à vrai dire, sauf que le jardin sous l’eau relèverait alors d’une vision plus ancienne, je le comprends maintenant.

J’aurai donc anticipé: avant le jardin il y avait d’abord l’eau cernant la maison, à laquelle on parvenait au moyen de fragiles passerelles qu’à l’instant je me rappelle avoir souvent parcourues en rêve, tantôt au-dessus de l’eau et tantôt sur le vide angoissant, et le jardin n’apparaîtrait qu’ensuite…

C’est vrai qu’il y a beaucoup d’incertitude dans cette première remémoration, mais ces détails de l’eau et de la maison, des passerelles et du jardin me suffiront pour fixer les premiers éléments d’un récit possible de tout ce passé que je retrouve à chaque nouvelle aube avec plus de précision: les passerelles sont faites de planches de chantier disposées sur des blocs de parpaing autour de la maison dont on achève les travaux; ensuite le jardin séchera, dont le grand pommier abritera bientôt le landau du nouvel enfant.

Et chaque détail en appelle un autre: tout se dessine chaque jour un peu mieux. On prend de l’âge mais tout est plus clair et plus frais à mesure que les années filent: on pourrait presque toucher les objets alors qu’on s’en éloigne de plus en plus, et les visages aussi se rapprochent, les voix se font plus nettes de tous ceux qui ne sont plus.

Tant de temps a passé, mais ce matin je les retrouve une fois de plus, ces visages et ces voix. Tout a été inscrit dès le premier souffle, pourtant ce n’est qu’à l’instant que je ressuscite ce murmure, ces voix au-dessus de moi puis autour de moi, ces voix dans le souvenir qu’on m’a raconté de ce jour de juin se levant, ces voix dans la confusion des pleurs de la première heure, ces voix et ces visages ensuite allumés l’un après l’autre dans les nuits suivantes comme des lampes à chaleur variable, ces visages étranges, ces visages étrangers puis reconnus, ces visages et ces voix qui sont comme des îles dans l’eau de la maison - et je note tout ce que j’entends et que je vois au fur et à mesure que les mots me reviennent.

Le mot LUMIÈRE ainsi me revient à chaque aube avec le souvenir de toujours du chant du merle, alors même qu’à l’instant il fait nuit noire et que c’est l’hiver. Plus tard je retrouverai la lumière de ce chant dans celui de Jean-Sébastien Bach que relance le dimanche matin une cantate de la collection Disco-Club de notre père, mais à présent tout se tait dans cette chambre obscure où me reviennent les images et les mots que précèdent les lueurs et les odeurs.

Cela sent le pain chaud et la chair d’enfant: cela sent mon grand frère qui est encore petit. Nous sommes dans l’eau de l’intérieur de la maison. La mère et le père sont indistincts, sauf par la voix et l’odeur, ou par le toucher des mains et des joues. Ce n’est que plus tard que le père sentira la cigarette Parisiennes et qu’à la mère seront associées les odeurs de cuisine ou de lessive ou d’eau de lavande le dimanche avant le culte. Pour l’instant ce ne sont encore que des ombres ou des lampes autour de moi. Et d’ailleurs que cela signifie-t-il: moi? Ce n’est qu’après qu’on essaie de se représenter ce chaos originel et de l’arranger tant bien que mal. Pour l’instant on n’est qu’une oreille ou qu’un nez ou que des yeux au bout des doigts.

Tout est sensation, et plus tard seulement viendront les images et les mots et plus tard encore reviendront les sensations par les images et les mots. Mais comment tout cela a-t-il vraiment commencé?

Plus tard seulement me sera racontée l’histoire du serpent dans le jardin, du landau et de la terreur de la jeune fille, bien avant l’histoire de l’école du dimanche. Mais en attendant ce qui est sûr est que seule l’odeur de la pomme, dans l’herbe ou je la ramasserai plus tard sous le pommier qui sera le premier vaisseau de nos enfances, seule cette odeur me reste. Et peut-être, alors, mon culte des draps frais me vient-il de là? Mon goût du vert sur fond gris et des églises silencieuses? Mon besoin de tout réparer? Je ne sais ce qui m’a été donné ce jour-là dans le landau menacé par le serpent: peut-être une conscience? Une première intuition personnelle? Mon impatience de tout expliquer ou plus exactement: de tout nommer pour séparer le clair de l’obscur et le dehors du dedans? Que sais-je?

Mon frère aîné, dans son pyjama de garçon, ne sera jamais freiné par aucune question. Mon frère est un soleil, constate-t-on en ces années de guerre, mon frère se lève dans son parc et parle à tort et à travers, mon frère agit et ne se regarde pas. Mon frère ne sera jamais pour moi que cette question qu’il n’a pas voulu se poser. Lorsque les cendres de mon frère ont été dispersées dans le Jardin du Souvenir, j’ai ressenti cet abandon du Nom comme une atteinte personnelle, mais aurai-je jamais rencontré mon frère?

Au milieu de la maison, donc au cœur de l’eau, se trouve le fourneau de fonte qui a l’air d’un cuirassier à l’ancre et dont la porte est percée d’un hublot de verre dépoli par lequel on voit la lueur du feu.

On sait que le feu est un danger, mais ce n’est pas ce qui fait le plus peur, tandis que les hommes noirs venus de dehors et qui transportent les sacs de charbon à travers la maison, noirs sous leurs capuchons baissés, sont aussi effrayants que la menace, pour les enfants, d’être enfermés un jour ou l’autre dans la cave à charbon.

Le mot DEHORS évoquera longtemps un monde mystérieux où s’affairent les pères et les oncles. Dehors il fait encore nuit, en hiver, au moment où les pères et les oncles franchissent le seuil des maisons avant de réapparaître le long des routes enneigées ponctuées de halos de réverbères, soufflant chacun sa buée ou sa fumée de cigarette pendant que, dedans, les mères et les tantes remettent du charbon ou du bois dans les fourneaux.

En ce temps-là, les mères et les tantes restent dedans à s’occuper de leur ménage et des enfants qui demandent plus de bras qu’on en a - surtout quand il y en a quatre, ne manque de relever notre mère, et nos tantes en conviennent.

Notre mère n’a que deux bras, mais il lui en faudrait quatre fois plus et quatre fois plus d’argent pour nouer les deux bouts même si notre père fait son possible pour en ramener à la maison à la fin du mois. Notre mère et notre père se saignent pour nous, aurons-nous entendu dès ces années, en attendant que notre mère nous serine que jamais nous n’avons manqué alors qu’il y a tant de misère de par le monde et même chez nous.

Le mot DEDANS signifie qu’on est à l’abri; chez nous, mais à l’abri de la misère, et la marque Le Rêve, en lettres anglaises peintes sur l’émail bleu du potager à bois jouxtant la cuisinière électrique, me revient comme un emblème des heures passées dans la chaleur odorante des matinées d’hiver à la cuisine, avant les années d’école.

C’est là, juché sur une sorte de haute chaise articulée et transformable en siège roulant, que j’entreprends mon attentive scrutation des choses et des gens. Le potager à bois marqué Le Rêve en est un bon départ, et les préparations culinaires de ma mère ne cessant en même temps de dire: vite il me faut faire ceci, schnell il me faut faire cela. Le potager est une sorcière et ma mère est la fée en tablier du logis. Plus tard j’identifierai les hautes pattes du potager Le Rêve à celles de la sorcière Baba-Yaga dont le trépignement, à en croire mon grand frère, se fait entendre dans la forêt proche qui s’étend jusqu’en Russie où vient de s’éteindre le Petit Père des Peuples. J’aurai donc cinq ans à l’arrivée de Baba-Yaga du fin fond de la taïga, mon frère en comptera cinq de plus: plus que l’âge de raison, même s’il reste sensible à la férocité chatoyante des contes russes et se réjouit de m’en effrayer à mon tour en me les racontant dans le noir.

C’est comme ça qu’il me raconte, dans le noir, l’histoire des deux Ivan, le petit et le grand, deux frères comme nous, le petit qui rêve et le grand qui vole.

Le petit Ivan vient de s’endormir quand il voit le grand Ivan, appuyé à un rayon de lune, qui lui propose de l’emmener sur l’île où tout est possible, et tout aussitôt le petit Ivan, qui a répondu oui-da, se sent emporté dans les airs par le grand Ivan qui lui recommande de s’accrocher. Sur l’île où tout est possible, les deux premiers défis sont relevés par le grand Ivan, qui allume un feu pour y brûler son ombre avant d’y griller trois poissons qu’il n’a pas pêchés. Mais tout se gâte ensuite lorsque le petit Ivan prétend qu’il voit toujours l’ombre du grand Ivan et que les poissons n’y sont pas, sur quoi la pluie s’abat sur le feu du grand Ivan tandis que le petit Ivan, qui a sorti sa flûte de jonc, en joue pour faire cesser la tempête, au dam de son frère qui défie alors Baba-Yaga, surgie de son ombre, de montrer au petit Ivan de quel bois elle se chauffe. Baba-Yaga se chauffe au bois de mon grand frère, mais un jour mes larmes me sauveront la mise comme elles sauvent la vue de Michel Strogoff avec lequel je reviendrai en Russie bien plus tard.

A chaque aube me revient, du fond du corps, cette angoisse irrépressible qui est peut-être une affaire d’âge, et qui se dissipe avec le premier café en réactivant alors, étrangement, de très anciennes hantises de cataplasmes et de ventouses administrés à l’enfant cloué à plat ventre.

Comment a-t-on pu vivre dans ce tout petit corps de mollusque, et supporter tant de tribulations, et s’en relever si crânement? Mais avant: comment est-on sorti de l’eau de la nuit sans crever de cet effroi? Et ensuite, comment a-t-on franchi l’escalier de pierre séparant le dedans de la maison du dehors sans tomber dans le vide qu’on imaginait?

A mesure que l’angoisse du fond du corps me surprend à chaque aube de plus, s’aiguise l’épée du mot qui me défendra des poignards du souvenir, et je ne parle pas que du souvenir des maux de la première heure qu’évoque l’expression faire ses dents, mais de tout ce qui fait cette planète de douleurs où cataplasmes et ventouses vont de pair avec soif d’enfer ou faim de lait, canicules de fièvre ou frissons glacés des épidémies familiales ou mondiales; puis le café de l’aube me ramène à l’apaisante onction des mains de mères ou de tantes, aux matinées des petites convalescences.

Le mot CLAIRIÈRE me vient alors, avec la neige de ce matin, qui éclaire la nuit d’une clarté préludant au jour et dont la seule sonorité est annonciatrice de soulagement et de bienfait que matérialiseront les biscottes et la tisane du rescapé.

La neige est une clairière dans la nuit, de même que la nuit est une clairière dans le bruit, mais à présent il est temps de ne plus subir à plat ventre les cataplasmes et les ventouses: c’est l’heure de se lever dans le parc à barreaux de bois que ma grande sœur vient de quitter en se dandinant comme une canette pour se diriger toute seule vers l’autre monde que désigne le mot dehors; c’est l’heure de se mettre à tomber.

Il faut tomber longtemps, avant de tomber sur sa propre image dans un miroir, pour s’apercevoir que le Nom qu’on entend prononcer à tout moment partout où on est correspond à ce que désigne le mot CORPS, qui ne sera d’ailleurs jamais bien clairement défini ni bien distinct de ce que désigne le mot ÂME. Or, on avance à tâtons, et chaque aube on retombe dans cette même difficulté d’exprimer ce que signifie le mot CELA, comme, tout enfant, lorsqu’on regarde une lettre inscrite sur un cube, dans son parc à barreaux, puis une autre, puis d’autres encore dans la soupe aux lettres ou sur les étiquettes des objets, et ces lettres accolées forment des mots comme Le Rêve et ces mots sont déjà des sortes de choses.

Qu’est-ce que CELA? Cela seul à vrai dire, cette question et ce mystère, ce besoin de savoir et d’irradier ensuite me fait revenir avant chaque aube à ma table avec autant d’incertitude attentive que de curiosité de l’âme et du corps, puis de satisfaction du corps et de l’âme, comme à consommer une fusion ou une effusion – cela seul me lance en avant comme la première semence lance en avant l’impubère qui se demande devant son premier sperme: mais qu’est-ce diable que cela? Où s’arrête mon corps? Tiens, l’odeur de ma petite sœur n’est pas la même que celle de mon grand frère! Celui-ci sent plutôt le fromage frais, celle-là plutôt l’abricot, comme notre mère sent le matin la pommade Nivea et notre père la verte eau de Cologne 4711.

Cela forme un premier cercle contenu dans le carré du petit parc délimitant le premier territoire où nous tombons, lui-même contenu dans le dédale de pièces et de couloirs et d’escaliers et de retraits de la maison, elle-même contenue par le quartier et le quartier par la ville et la ville par le pays et le pays par les autres pays et les autres pays par le monde et le monde par la mappemonde du Petit Larousse dans lequel je tomberai quand je serai sorti du parc, et le ciel désigné par le mot LÀ-HAUT qui désigne aussi la demeure de celui que désigne le nom de Dieu, censé contenir tout ça.

Le mot CELA est le premier entonnoir de tous mes vertiges d’enfant et d’adolescent: il y a de quoi devenir fou à le scruter, bien plus que le nom de Dieu qui ne se laisse pas regarder en face plus que le soleil ou qu’on affuble de tous les masques.

Dieu te voit. Dieu t’écoute. Dieu te protège. Dieu te punira, si. Dieu va te récompenser, si. Dieu ne sera pas content, si. Dieu sera triste, si. Le bon vieillard chenu. Le proprio toujours malcontent. L’œil dans un triangle. Le doigt pointé. La terrible voix. Le père sévère, ou pas. L’attentionné pépère, ou pas. La petite voix ou le tonnerre. La petite voix plus intime à toi-même que toi ou le Jupiter tonnant, le Yaweh des nuées. Le Juge Suprême. Celui qui nous attend LÀ-HAUT.

Alors que devant le mot CELA je reste seul et muet, comme si je me voyais moi-même sans miroir, de dos ou du dedans, visible les yeux fermés ou invisible à l’œil nu.

Ce matin je me rappelle la fois où nous avions joué au jeu de l’Aveugle, et me voici rejoindre imaginairement le dehors sans quitter le dedans, en jetant des passerelles au-dessus des abîmes du temps.

Ainsi nous étions-nous trouvés ce jour-là tous les quatre à ne pas savoir que faire, sans envie de nous cacher une fois de plus ou de cacher un objet une fois de plus, si bien que nous avions inventé ce jeu de l’Aveugle qui consiste à faire la nuit complète dans la maison, puis à s’y perdre, à s’y retrouver à tâtons, à ne plus trop savoir si l’on est encore dedans ou dehors, alors même que nos père et mère, absents en cette fin d’après-midi de dimanche d’hiver, ont fermé à double tour la porte d’entrée et celle aussi de la cave où nous risquerions de tomber.

La révélation de ce que c’est qu’un mur et qu’il cogne, la solidité des objets aux angles vifs sur lesquels on se dilacère si l’on n’y prend garde, la conscience soudaine que tout dans le noir devient gueule du loup où c’est soi-même qui se jette sans faire gaffe, et c’est un gouffre dans le gouffre, les pans de murs que je palpe, le couloir qui s’esquive Dieu sait où, tout à coup cette main perdue qui touche une jambe nue, partout les membres épars d’un corps coupé en morceaux dont j’apprendrai bien plus tard qu’il a été jeté au Nil et n’est autre que celui d’Osiris, tout ça ne fera fête qu’avec des cris de fous.

Ils ont fait les fous, constatera la mère en rétablissant, la première, la lumière sur le champ de bataille, mais le souvenir de la fête est si fort qu’on n’aura de cesse de recommencer le jeu de l’Aveugle afin d’établir (on ne s’en doute pas mais c’est bien de ça qu’il doit s’agir) la cartographie de son corps et du corps du monde...

(Ce texte constitue le début de L'Enfant prodigue, récit à paraître le 21 janvier 2011 aux édition d'autre part, dans une nouvelle collection Passe-Muraille.)

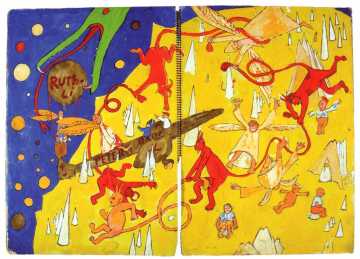

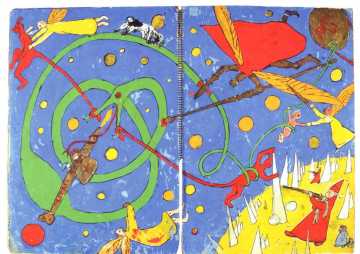

Image de couverture: Philip Seelen

Portrait de JLK: Augustin Rebetez.