Il n’y a plus besoin de se forcer pour accéder au fantastique: il suffit de décrire précisément le monde qui nous entoure. La télévision en donne la plus hallucinante représentation, qui module bonnement la folie ordinaire prophétisée par Witkiewicz.

Terrible chose qu’un samedi soir de télévision, entre la comédie débile de la Star Ac', une émission américaine consacrée aux animaux (le cochon à deux têtes, la tortue à deux queues et huit pattes ou le chien qui vocalise dans les EMS...) et autres talk shows à la Thierry Ardisson. Je l’ai remarqué cent fois, mais une de plus ne sera pas de trop pour souligner la totale aliénation de ce divertissement de masse. Vraiment c’est en masse qu’on se crétinise; vraiment on est en asile de fous (lire Achterloo de Dürrenmatt).

Pour se consoler, il y a cependant Il se fait tard, de plus en plus tard d’Antonio Tabucchi. Rien à voir avec ce qu’en dit un jeune sot dans Le Temps, qui décrie le pessimisme de l’auteur. Évidemment, on ne saurait dire que Tonio «positive». Mais peut-être est-il difficile aujourd’hui, pour un lecteur de moins de 40 ans, de comprendre la mélancolie et l’humour de ces lettres d’un homme au bord du gouffre.

En relisant ce matin quelques papiers que j’ai commis il y a une trentaine d’années (notamment une présentation de Je ne joue plus de Miroslav Krleza), je suis surpris par la clarté et la sûreté de ma perception et de mon expression à ce moment-là. J’ai énormément engrangé depuis lors, mais la pointe était déjà là.

Faire comme si tout avait du sens. Faire comme s’il y avait encore de la place pour nous dans ce monde de fous. Faire comme si ce que nous faisons était encore attendu...

Comme le dit le titre du dernier roman de Tabucchi, Il se fait tard, de plus en plus tard, et cela ne rime assurément pas avec espoir.

Le sentiment à la fois physique et méta de me trouver au fond d’un gouffre et sans personne, même si je sais quelqu’un à mes côtés et si je me sais aussi quelqu’un. Mais quelle vacuité partout et quel désastre dans les grandes largeurs. Une fois de plus je me sens dans le monde accompli des prémonitions de Witkacy, tout en sachant qu’une plus grande catastrophe encore est envisageable à ce degré de folie.

Très partagé à la lecture de Rapport aux bêtes de la jeune Noëlle Revaz, dont la langue me semble par trop recherchée et même tarabiscotée, sans fonder un langage poétique original pour autant ni réussir la mise en place d’un univers parallèle à la Lovay. Pas un instant on ne croit au personnage principal (un paysan réellement monstrueux de machisme et d’archaïsme), et pourtant il y a là-dedans un quelque chose, un je ne sais quoi qui laisse une certaine empreinte.

Me reproche de perdre du temps à la lecture de Bernard Werber (L’Ultime secret), et en même temps m’intéressent les ressorts d’un tel livre, pour tâcher de comprendre ce qui séduit tant le public. Rien de mystérieux au demeurant: de la philosophie à la petite semaine frottée de vulgarisation scientifique, des intrigues de feuilleton et des personnages stéréotypés, avec une ou deux lignes de force plus solides qui relèvent d’une imagination plus originale et même d’une certaine vision de conteur, je dirais: à la Pierre Gripari.

Me dis ces jours que j’aimerais sombrer dans la peinture, comme on le dit du sommeil ou de la folie.

L’agression faite au silence est plus grave qu’on ne saurait dire.

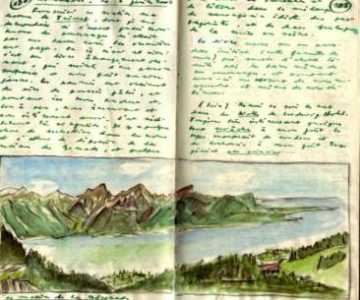

Dominique de Roux me disait qu’on ne pouvait pas être dupe du monde après accouché d’un enfant - ce qui faisait selon lui la supériorité de la femme -, et de même je me dis qu’on ne peut être dupe devant l’immensité de la nature, et par exemple devant ces montagnes multimillénaires qui se reflètent dans le grand fleuve immobile du lac semblable lui-même à un ciel. Là devant, je me dis, une fois de plus, qu’il est tout faux de penser que nous avons dominé la nature; d’abord nous sommes loin d’avoir maîtrisé la maladie et que jamais nous ne dominerons la mort, à moins de changer de nature précisément.

Dominique de Roux me disait qu’on ne pouvait pas être dupe du monde après accouché d’un enfant - ce qui faisait selon lui la supériorité de la femme -, et de même je me dis qu’on ne peut être dupe devant l’immensité de la nature, et par exemple devant ces montagnes multimillénaires qui se reflètent dans le grand fleuve immobile du lac semblable lui-même à un ciel. Là devant, je me dis, une fois de plus, qu’il est tout faux de penser que nous avons dominé la nature; d’abord nous sommes loin d’avoir maîtrisé la maladie et que jamais nous ne dominerons la mort, à moins de changer de nature précisément.

Toute idéologie qui conclut au fameux «après nous le Déluge» me semble fausse a priori, je dirai: physiquement parlant. Il est évident qu’à partir de quarante ans, c’est la conclusion que chacun est tenté de faire, mais c’est justement alors qu’on passe de l’état de nature à l’état de culture, en se dressant contre l’évidence de sa propre déchéance. La civilisation est faite de cet oubli de soi.

Repris la lecture de Féerie pour une autre fois de Céline. Me remet les mots en bouche, et le besoin de mâcher du langage me revient du même coup, avec l’envie de lire Cendrars et Audiberti en même temps que Joyce et Proust.

Périodes creuses, comme on dit. Et parfois nécessaires, comme au carreau de terre son temps de repos. Et laisser faire le temps alors, justement, sans cesser de veiller «au grain»...

Achevé tout à l’heure Glace noire de Michael Connelly, l’un des rares auteurs de romans noirs dont j’apprécie à la fois les enquêtes socio-policières, les personnages et le climat, comme aussi sa façon de camper l’environnement de ses romans, qui nous donne envie d’y aller voir. Il me semble connaître Los Angeles, à travers ses livres, autant que par mon souvenir de quelques jours passés sur place.

La lecture des livres d’André Glucksmann m’a toujours passablement rasé, mais cette fois, avec Dostoïevski à Manhattan, l’ennui le cède à l’éberluement et à l’impatience. Le type est vraiment à côté de la plaque, qui réduit les terroristes à des nihilistes à la manière russe, comme s’ils n’avaient point d’histoire propre ni de culture, de foi ni de révolte même absolument indéfendable. Premier très mauvais signe: son expression filandreuse, épouvantablement emphatique et le caractère décousu de ses enchaînements. Le malheureux redécouvre la littérature avec autant d’enthousiasme que de niaiserie. Il en arrive à remarier Emma Bovary au pharmacien Homais. C’est émouvant.

Passé tout l’après-midi et la soirée à lire les 500 pages du Poète de Michael Connelly. De la très belle ouvrage vraiment: c’est captivant et plein d’observations passionnantes, mais en même temps je n’ai qu’une envie et c’est de retourner à Dostoïevski et Proust, qui sont quand même d’une autre épaisseur et d’une autre fibre du point de vue littéraire.

Brouillard ce matin sur la Plaza Mayor. Très étrange phénomène en de tels lieux. Un sorte de voile glacial au-dessus duquel on sent le soleil et le ciel bleu. Après avoir tourné autour de la statue de Balzac, qui trône ces jours au milieu de la place, et dont j’ai découvert pour la première fois les multiples visages (de jeune homme romantique, d’ange de pierre, de vieil homme endormi, de créature préhistorique, de gouverneur du monde), je ne me suis guère attardé dans la rue, tant le froid me transperçait les tympans, comme de deux aiguilles. Je suis donc allé finir la lecture d’Une tache sur l’éternité de James Lee Burke, qui me semble l’auteur de polar le plus noir et le plus riche à la fois de virtualités humaines et artistiques que j’aie rencontré jusque-là. Dans l’après-midi, regardant CNN, effaré par le discours christo-fasciste de Pat Robertson, qui distille tranquillement la haine de l’islam la plus caractérisée, je me suis dit que l’Europe des cultures avait plus que jamais sa raison d’être, et nous raison de la défendre...

C’est aujourd’hui l’anniversaire des deux cents ans de la naissance de Victor Hugo, que salue un confrère du journal local dans un petit article gentiment conventionnel. Cela me frappe d’ailleurs, comme je l’ai observé au Portugal: il y a dans ces régions un ton provincial et docte, qui me rappelle le ton provincial et docte qui sévit encore dans les pays de l’Est. On se croirait cinquante ans en arrière, ce qui ne me dérange aucunement d’ailleurs, mais doit provoquer de drôles de failles dans les mentalités, car dans les journaux de Madrid ou à la télévision le ton est tout autre.

Les Espagnols sont rogues au premier abord, et je comprends le désarroi de Sophie dans les premiers jours, mais je me sens bien plus proche de ces gens un peu farouches, qu’on peut dérider cependant et s’attacher bientôt, que des Allemands et des Autrichiens, des Nordiques ou des Anglais. Je me sens décidément Latin bien plus que germanique. (A Salamanque, en février)

Ségovie nous est d’abord apparue comme posée sur un haut plateau de gazon, dans une belle lumière déclinante, puis nous avons découvert ses divers aspects de ville-promontoire, juchée comme Fribourg sur une falaise dominant un canyon, avant de déboucher sur la charmante Plaza Mayor, très bourg de province avec son Ayuntamento à petits clochers et son Teatro. Nous sommes descendus dans un immense hôtel désuet, fleurant les années 50, à la fois très confortable et un peu sinistre, hanté par des ressortissants de la classe moyenne espagnole de plus de 50 ans - tous membres du Club Casino.

Hauts plateaux de Castille. N’ont cessé de me rappeler les poèmes de Machado, dont j’ai visité la maison à charmante petite cour intérieure gardée par un chat tout mité.

Ce qui m’en imposera toujours, c’est l’aplomb des monte-en-selle. Ce culot dynamique, cette effronterie et plus encore: cette souriante muflerie que prolonge un sourd trépignement d’impatience, le regard fixé sur l’horizon radieux du plan de carrière.

Eloge de la faiblesse d’Alexandre Jollien. Un dialogue émouvant entre ledit Alexandre et son ami Socrate, auquel il raconte sa vie d’infirme moteur cérébral devenu étudiant en philosophie. A petites touches, il évoque la vie en institution et ses combats, ses humiliations, ses joies quotidiennes, et tout ce que représente le fait d’être handicapé dans le monde qui est le nôtre.

Passionné par la lecture de Ravelstein de Saul Bellow, qui combine un formidable portrait d’Allan Bloom et une sorte d’histoire d’amitié, comme on pourrait parler d’une histoire d’amour. Surtout, j’apprécie la complète liberté avec laquelle, mine de rien, Bellow traite son sujet (portrait d’un homme et mesure d’une pensée) dans le mouvement de la vie.

Le polar ne sera jamais vraiment de la littérature qui tienne la route des siècles, il y a là-dedans trop de standards, mais quelques auteurs me semblent aujourd’hui bien plus intéressants dans le genre que des kyrielles d’écrivains cataloguée «littéraires», je pense à Simenon et James Ellroy, plus encore à Michael Connelly et surtout à James Lee Burke que je viens de découvrir et qui me fait perdre-gagner de bonnes heures.

En ville cet après-midi avec la petite Anna, à laquelle j’ai offert un petit vélo. Les yeux d’un enfant comblé...

Très belle et limpide aube de printemps, ce matin à La Désirade, où nous parlons des mouvements des petits nuages se faisant et se défaisant au-dessus des crêtes encore enneigées de Savoie, avec ma bonne amie en train de les observer entre deux chapitres de La Méthode d’Edgar Morin.

De mon côté, je suis très épaté par le Portrait-souvenir que trace Simenon de Balzac. En une trentaine de pages claires et concentrées (écrites à Echandens en 1960, probablement d’une traite, en un jour), Simenon dit l’essentiel de ce qu’il faut retenir de l’auteur de La Comédie humaine que rien, en somme, ne prédisposait à aligner un chef-d’oeuvre après l’autre et à donner au monde cette somme extraordinaire - le sommet incontestable, à mes yeux, du roman de langue française, bien au-dessus de Flaubert et même de Proust -, conquise contre la frustration affective initiale et la patauderie de l’enfant-éléphant, la difficulté de vivre et de survivre, la maladie chronique (Simenon formule une hypothèse clinique précise, ) et les ennuis de toute sorte, jusqu’à ses dernières tribulations, à travers la Russie et l’Europe, avec cette chère dame Hanska...

De mon côté, je suis très épaté par le Portrait-souvenir que trace Simenon de Balzac. En une trentaine de pages claires et concentrées (écrites à Echandens en 1960, probablement d’une traite, en un jour), Simenon dit l’essentiel de ce qu’il faut retenir de l’auteur de La Comédie humaine que rien, en somme, ne prédisposait à aligner un chef-d’oeuvre après l’autre et à donner au monde cette somme extraordinaire - le sommet incontestable, à mes yeux, du roman de langue française, bien au-dessus de Flaubert et même de Proust -, conquise contre la frustration affective initiale et la patauderie de l’enfant-éléphant, la difficulté de vivre et de survivre, la maladie chronique (Simenon formule une hypothèse clinique précise, ) et les ennuis de toute sorte, jusqu’à ses dernières tribulations, à travers la Russie et l’Europe, avec cette chère dame Hanska...

En resongeant à ce que j’écrivais au jeune Matthieu à propos des limites du thriller, j’ai fait hier soir, en reprenant la lecture de Mirgorod de Gogol, l’expérience de ce qui distingue fondamentalement la grande littérature des genres dits mineurs, finalement à juste titre. A lire dix pages de La brouille des deux Ivan, immédiatement j’ai ressenti cette espèce de douce folie, mélange de dilatation de tous les sens et de clairvoyance accrue qui donne soudain au récit, au décor et aux personnages de cette histoire apparemment banale, un relief et une densité, un sens immédiatement perceptible et une forme qui est à la fois celle d’un tableau et d’un début de légende, d’une blague d’auberge et d’une fable.

Au briefing du journal ce matin, à vrai dire interminable du fait de la présence du responsable du marketing, qui nous parle trend et challenge sans que réellement je n’écoute rien. A un moment donné certains mots n’atteignent plus mon entendement. Le refus psychologique de les entendre se traduit en ordre physiologique, et je me sens physiquement devenir un bloc verrouillé, comme une huître qui s’est refermée.

Toutes mes lectures de ces derniers jours m’ennuyaient, et voici que je tombe sur le dernier roman de Mario Varga Llosa, La fête au bouc, qui me passionne tout aussitôt. Il y est question du règne et de la chute du dictateur dominicain Rafael Trujillo, dans un récit à plusieurs voix et à plusieurs temps qui multiplient les points de vue sur le personnage et les divers aspects de sa dictature. Au début, cependant, au fil du récit donné de la journée du Chef lui-même, je me dis que ce portrait est trop avenant et trop léché. En recherchant quelques renseignements précis sur le web, le seul fait de voir la photo de Trujillo, qui a une gueule de grand animal sinistre, tenant du plantigrade et du rongeur prédateur, me fait ressentir plus concrètement cet écart entre le personnage pommadé de Vargas Llosa et le dictateur «en réalité». Au fil des pages, cependant, la dimension monstrueuse du personnage et de ses sbires apparaît de mieux en mieux par recoupement, mais on est loin du sentiment de saleté qu’on éprouve, par exemple, en lisant Dostoïevski.

Il est difficile de parler aux autres, mais tout aussi délicat de se parler vraiment à soi-même. La prière me semble la meilleure façon de se parler à soi-même, en s’adressant à cette personne absolue qu’on appelle Dieu et qui nous est, disent les mystiques, plus intime que nous-même. Mais savoir quand on prie vraiment...

Ou bien il y a cette parole involontaire que j’ai toujours cherché à privilégier, à l’image d’un Rozanov, dans son marmonnement unique, ou d’un Cingria quand il s’abandonne à son inspiration - cette parole qui porte elle aussi au-delà des mots, captée en deça de tout discours et modulant ce qu’on pourrait dire à la fois l’indicible et le tout-dire

Moments de réalité absolue selon mon expérience: la vision de mon père mort, juste après... l’heure précédant la venue au monde de Sophie, et l’aube de ce jour, les couleurs de l’aube de ce jour... la présentation de Julie encore ensanglantée, arrachée aux entrailles de ma bonne amie... la présence de la petite Louise crucifiée sur son lit de torture - cette dernière situation concrétisant à mes yeux l’aporie de la réalité - le réel impensable et intolérable réduit à une sensation ou à un cri.

En ce qui me concerne ce n’est pas: ou bien... ou bien, mais tout à la fois. Ainsi de la narration et de la spéculation, du lyrisme et de la sociologie, de la sensibilité et de la sensualité, du cru et du cuit, de la lecture et de l’écriture.

Il n’est, en observant ce qui se passe au Loft et ce qui se dit à ce propos, que d’en rire, mais sans cesser d’observer ce miroir de l’époque, de son vide et de sa chiennerie. C’est le reflet d’une société égarée par le désir de paraître. Or ce n’est pas tant aux gens qui se précipitent sur ce miroir aux alouettes que j’en veux, qu’aux cyniques qui les manipulent.

La génération qui balise. La génération pour qui les soixante-huitards sont des dinosaures encombrants. Une génération qui a envie de vivre et qui manque d’aventures. Elle fait alors la fête, elle fait des mousse-parties, elle pratique des sports extrêmes, elle aime les films à effets spéciaux. Elle s’est reconnue dans Les particules élémentaires de Michel Houellebecq.

Le réalisme de Perec. Dans la filiation de Balzac, de Flaubert et Jules Romains, continué aujourd’hui par Houellebecq.

Rozanov a l’air d’écrire sur des feuilles d’air.

Très intéressé par la lecture du premier roman de Perec, Les choses, qui me semble l’une des meilleures évocations existantes de la génération du début des années 60. C’est un roman behaviouriste et très marqué par certaines références (l’usage rhétorique des temps et le pastiche du Flaubert des Comices agricoles sont un peu trop voyants à mon goût), mais le tableau d’ensemble est remarquable et le récit de la déconfiture du couple, dès l’épisode tunisien, est tout à fait saisissant.

Ce soir vu Basic instinct. Somptueuse saloperie qui se réduit à l’apologie de la baise et de la violence efficace. Plus trace de sentiments délicats, en dépit de tous les raffinements. Typique à mes yeux du puritanisme de l’empire. La baise ainsi trustée par les plus beaux et les plus riches, et le troupeau juste bon à pisser le dinar avant de rentrer queue basse à l’étable.

Ce bon, cet excellent Marcel Aymé m’est une mesure, au même titre en somme que Léautaud, en peut-être plus complet, en plus riche aussi, en plus largement ouvert à la vie et aux gens, en plus pénétrant et en plus rond à la fois. En plus noir et en plus fraternel.

Ce bon, cet excellent Marcel Aymé m’est une mesure, au même titre en somme que Léautaud, en peut-être plus complet, en plus riche aussi, en plus largement ouvert à la vie et aux gens, en plus pénétrant et en plus rond à la fois. En plus noir et en plus fraternel.

Marcel Aymé me passionne sans me combler à vrai dire. M’intéresse toujours mais toujours quelque chose me manque avec lui, qui ne me manque jamais avec Tchekhov. Pourtant avec Tchekhov me manque ce qui ne me manque jamais avec Dostoïevski.

En lisant divers textes liés à Fernando Pessoa, je songe avec nostalgie à un monde social où la passion pour la littérature réunirait tout un monde, puis je me dis que c’est probablement une chimère: que les milieux littéraires qui nous semblent si poétiques à distance (je pense par exemple au Montparnasse de Cendrars et compagnie, ou à l’aventure des Cahiers vaudois) ne nous apparaissent ainsi que par le rayonnement postérieur des oeuvres et les effets de la légende. Tout de même il y a avait bel et bien une société, qui s’est perdue aujourd’hui dans la masse et le chaos, mais l’intérêt de notre propre aventure n’est-il pas, alors, dans la résistance que nous menons ?

Les mots d’Amos Oz comme une pensée et comme une musique, touchant au-delà des mots. Les relations qu’il établit, dans ce livre poème admirable qu’est Seule la mer, entre la réalité quotidienne et la sphère mythique, voire mystique, me replonge à tout instant dans ma songerie de toujours. C’est là de la poésie comme je l’entends. C’est cela même que je voudrais revivre et faire vivre au lecteur dans Les Passions partagées.

Avec Tchekhov c’est à la vie que je reviens, tout simplement, à la vie observée et traduite avec autant de vérité que d’équité, de justesse et de bienveillante attention. Relevé, sous sa plume, de dures paroles contre Rozanov, et qui ne m’étonnent guère de sa part. De telles natures sont difficilement conciliables en effet, mais il m’appartient d’accueillir l’un et l’autre. Ma position de gardien de zoo. Aussi attentif à la survie du serpent que du serpentaire, etc.

Lecture de Tchekhov. Dans Ennemis, qui met en scène un médecin venant de perdre son enfant, dérangé la nuit par un homme lui jurant que sa femme est en train d’agoniser, qui finit par le suivre dans la nuit pour découvrir que son client a été abusé par sa femme infidèle, et qui se retourne alors contre lui, l’insultant sans chercher à le comprendre, comme si la douleur d’un homme trompé n’était rien du tout. Et la nouvelle de s’achever sur le jugement implicite du docteur Tchekhov, non pas contre ceux qui dérangent les médecins pour rien, mais contre les médecins qui estiment plus important le respect qui leur est dû que la considération d’une douleur seulement morale.

Lecture de Tchekhov. Dans Ennemis, qui met en scène un médecin venant de perdre son enfant, dérangé la nuit par un homme lui jurant que sa femme est en train d’agoniser, qui finit par le suivre dans la nuit pour découvrir que son client a été abusé par sa femme infidèle, et qui se retourne alors contre lui, l’insultant sans chercher à le comprendre, comme si la douleur d’un homme trompé n’était rien du tout. Et la nouvelle de s’achever sur le jugement implicite du docteur Tchekhov, non pas contre ceux qui dérangent les médecins pour rien, mais contre les médecins qui estiment plus important le respect qui leur est dû que la considération d’une douleur seulement morale.

Il fait tout gris mais tout chante à mes yeux ces jours, je ne sais pas pourquoi, c’est comme ça, ce doit être la remontée de la vie et le réveil de tous les chimismes amoureux.

Lecture de Queneau ces jours. Pas très convaincu par ces romans plaisantins et un peu dispersés, où le jeu cérébral et linguistique compte pour beaucoup trop je trouve. De la littérature pour profs et bibliothécaires, mais la langue est certes excellente. Quant à le comparer à un Céline, c’est de la rigolade. Une page de Céline et tout ce petit château de pages s’effondre dans un bruissement de feuilles sèches.

L’après-midi à la prison avec Katia, qui me parle de la vie, de sa solitude, des arbres, de son fils, de ses petites-filles qu’elle rêve d’emmener en Toscane, de ma voix (qui s’est posée à l’en croire - et je la crois), de sa fille (dont je l’ai rapprochée dit-elle), avec sa sincérité et sa justesse coutumières. Au parloir de la prison, notre cher taulard nous dit l’épreuve que constitue la visite pour beaucoup de prisonniers, généralement abattus après cette rupture de leur train-train.

Ma bonne amie très mal ces jours. Son air de gisant de pierre quand elle est allongée dans la pénombre. Son air de reine mongole sous sa yourte.

Besoin de plus de densité et de simplicité, à quoi me porte ma lecture de Tchekhov. C’est vraiment le médecin au milieu des hommes de tout acabit, et d’une vigueur, d’une lucidité, d’une énergie intérieure qu’on oublie trop souvent, ou qu’on ne repère même pas, ne voyant en lui que l’auteur de La dame au petit chien.

Au festival des Etonnants voyageurs. Mais plus beaucoup de voyageurs, ou alors vieillissants: plutôt de «grands vendeurs» (un Arto Passilinna rubicond de suffisance ou un James Crumley boudiné dans sa chemise hawaïenne noire à grandes fleurs roses et jaunes), choisis sans doute en fonction de leur tirage, et d’autres qui avaient l’air de se demander ce qu’ils foutaient là (un André Brink ou un Vidosav Stevanovic) et qu’on a fait se presser sur le podium du Café littéraire, tout à l’heure, pour les sommer de dire deux ou trois mots avant que le directeur Michel Le Bris, ruisselant de suavité autosatisfaite, s’en vienne pérorer à qui mieux mieux. Aussi, l’évolution de la manifestation dans le sens du parisianisme ne me plaît guère. L’impression que le festival Etonnants Voyageurs est en train de perdre son âme se vérifie à maints égards en dépit de la faveur croissante du public. On joue le jeu des noms connus et la masse afflue, bruyante et hagarde. (Saint-Malo, en mai)

Remis ce soir le nez dans les Notizen de Ludwig Hohl. Toujours très intéressant quoique trop revêche à mon goût. Le type manquait de rondeur et d’amour à mon goût. Trop génial «a priori»... Trop systématique aussi et en vue d’on ne sait trop quoi, comme un système pour lui-même ou pour les adeptes de la même congrégation de spécialistes, mais laquelle ?

Il faut se renseigner à fond avant de se prononcer sur quoi que ce soit. Tout ce que nous disons sur les drames qui affectent, jour après jour, l’humanité proche et lointaine, n’est que rarement fondé sur une connaissance exacte. C’est en tout cas ce que je me dis et me répète en lisant des gens comme V.S. Naipaul ou Lieve Joris, à propos de l’islam ou de l’Afrique, qui ont pris la peine de se rendre sur les lieux et de parler avec les intéressés. Lieve Joris, en particulier, montre bien les tenants et les aboutissants de la gabegie africaine, durant la période significative de la transition d’un régime dictatorial (la fin de Mobutu) à une prétendue libération (l’arrivée de Kabila), qui ne tarde à perpétuer l’arbitraire. Ce qui m’impressionne à la lecture de Danse du léopard, c’est la position de l’auteur, d’une équanimité et d’une honnêteté intellectuelle qui n’empêchent nullement des réactions personnelles parfois vives et une capacité d’observation quasi illimitée.

Je retrouve, à la lecture de Danse du léopard de Lieve Joris, mon enthousiasme d’il y a vingt ans, quasiment inentamé. Il y a chez elle un souci de vérité, de justesse et d’honnêteté qui répond entièrement à ma propre exigence. Elle ne s’en laisse pas conter. Elle pose de bonnes questions et veut les réponses, non pour juger mais pour savoir.

Comme son livre est menacé d’être saisi par la justice française, je me suis dépêché de lire, cet après-midi, La rage et l’orgueuil d’Oriana Fallaci, qui m’a paru à la fois sensé et insensé. Ce qui est défendable, assurément, mais c’est enfoncer une porte ouverte, tient à sa critique véhémente du fanatisme islamiste et à tout ce qui en découle de révoltant, notamment pour les femmes. Ce qu’elle dit en outre contre le double jeu de certains Etats, à commencer par l’Arabie saoudite, me semble également fondé et bon à répéter. En revanche, à partir d’un certain moment, la fureur semble aveugler la diva claquemurée dans son bunker de Manhattan et lui faire dire n’importe quoi, sur un ton qui vire bientôt à la grossièreté et à l’injure méprisante. C’est dommage, mais en somme assez typique d’une certaine catégorie de gens qui, par aigreur personnelle (cela se lit sur son visage), par orgueil ou plutôt par vanité blessée, se crispent sur des positions qui se veulent radicales et excluent toute discussion, nuisant finalement à leur cause plus qu’ils ne la servent. Dimitri me semble tombé dans le même piège.

Cette attitude de fermeture de la Fallaci me choque d’autant plus que je suis en train de lire Lieve Joris qui, tout à l’opposé, s’efforce à tout moment de comprendre les autres avant de les juger ou de les condamner.

Je n’ai pas besoin d’aller bien loin pour savoir ce que sera la Suisse de demain: il me suffit d’ouvrir la fenêtre et de regarder les gens d’en face. Il y a là des Bosniaques et des Antillais, des Noirs et des Jaunes, des gens qui frayent et d’autres qui vivent en vase clos, des gens probablement honnêtes et d’autres qui vivent de trafics plus ou moins douteux comme le Chinois de l’épicerie voisine d’à côté aux portes ouvertes tard dans la nuit...

Pour ma part je regarde cela sans en conclure rien de négatif ou de positif, je suis persuadé que l’intégration d’une communauté étrangère représente un apport, mais n’en suis pas moins conscient qu’une partie de cette communauté ne veut pas s’intégrer, que certains individus ne sont là que par avidité ou même pour des motifs criminels qui suffisent à discréditer les autres.

A la fin de Danse du léopard, Kinshasa se transforme en camp retranché où tout autre est qualifié de rebelle ou de barbare, comme dans le livre de Coetzee, explicitement cité d’ailleurs. Or c’est cela aussi qu’il faut craindre chez nous: que n’importe quel autre en vienne à incarner la barbarie et soit combattu sans même pouvoir dire ou montrer qui il est.

Monté ce matin à l’hôtel des Chevreuils, dans les hauts de Lausanne, où Lieve Joris m’attendait. Pas vraiment chaleureuse au premier abord. Mais la complicité s’est vite établie entre nous, nous sommes partis en voiture, avons passé par les corniches du Lavaux puis sommes montés jusqu’au col de Jaman, d’où nous avons marché un bon bout du côté de la chaîne des Gais Alpins, nous racontant mutuellement nos parcours. C’est là-haut qu’elle m’a fait le récit circonstancié de sa visite à V. S. Naipaul à Trinidad, ensuite de quoi nous avons mangé sur la terrasse de Sonloup. Très intéressante et très attachante personne. Famille nombreuse de la campagne des Flandres belges. Elle très proche de sa grand-mère, la soeur de l’oncle du Congo, en fait le grand-oncle. Un frère aîné tourné voyou et mort d’overdose. Beaucoup d’observations communes, elle à propos de l’Afrique et des Arabes, moi à propos de la guerre en Yougoslavie. Ensuite l’ai conduite à Genève où elle avait une rencontre avec ses lecteurs. M’a fait une très belle dédicace par laquelle elle m’accueille dans la tribu des anti-tribalistes…

Il m’arrive, ces jours, de ne plus trouver de saveur à rien. Ce soir, la seule palpitation me vient à la lecture d’ En écrivant d’Annie Dillard, et ma joie a repiqué. C’est cela même: que je suis un être de joie.

Il m’arrive, ces jours, de ne plus trouver de saveur à rien. Ce soir, la seule palpitation me vient à la lecture d’ En écrivant d’Annie Dillard, et ma joie a repiqué. C’est cela même: que je suis un être de joie.

Je suis épaté par l’effort que tant d’auteurs consacrent à de si vains ouvrages, qui constituent la masse de la production des temps qui courent - vraiment cet effort de ne rien dire est impressionnant.

Ce soir au Val Fex. Ne me lasse pas de contempler ce fond de val que je me retiens de dire idyllique, qui porte naturellement à la contemplation et à l’élévation. Je ne sais trop à quoi cela tient mais c’est à la fois intime et ouvert, bruissant de vie et comme sublimé, avec quelque chose de Cézanne dans la vibration des jeunes et des ocres sur un fond très doux de multiples vertes, et ces lignes si délicates, qui donnent sa profondeur au tableau, des sentiers et des torrents.

Pas du tout d’accord avec Daniel de Roulet qui affirme que Dürrenmatt est un auteur de la guerre froide, en somme dépassé aujourd’hui. Me semble au contraire que Dürrenmatt est toujours plus pertinent au contraire, et d’autant plus qu’il a toujours échappé aux mots d’ordre momentanés des idéologues et des partisans. Le problème de Daniel de Roulet justement: son côté idéologue et partisan. Le type de gauche aux aguets. Me rappelle comment il épinglait un auteur du Groupe d’Olten (Olivier Sillig) en le taxant de «politiquement suspect». J’imagine alors ce qu’il doit penser de moi…

Naipaul est à la fois impliqué et détaché, apparemment froid et en tout cas distant, ou discret, comme l’était aussi un Dürrenmatt, par rapport aux complications psychologiques, affectives ou sexuelles de la vie. Ce sont des romanciers à types, sans qu’on puisse leur reprocher de réduire la complexité humaine à des schémas.

Repris depuis hier la lecture d’Une maison pour Monsieur Biswas, de Naipaul, qui m’enchante bonnement. C’est l’écrivain du déracinement et de la réadaptation, de la dignité bafouée et reconquise. Ce qui me passionne dans Une maison pour Monsieur Biswas est la quantité et la qualité des détails qui font de cette histoire du fin fond des îles une histoire de partout et de toujours. C’est à la fois drôle et poignant, on y sent la rage de celui qui a été humilié et qui prend se revanche, ou plus exactement celle de son père puisque M. Biswas est Naipaul père.

Il y a souvent quelque chose de totalitaire chez l’écrivain, à tout le moins d’égocentrique et de despotique, qui peut s’expliquer chez les plus grands par la totalité de leur engagement à l’oeuvre. C’est notamment le cas d’un Naipaul, qui n’hésite pas à envoyer au diable les critiques mal préparés à sa rencontre et va jusqu’à rudoyer ses interlocuteurs les mieux disposés.

Repris ce matin la lecture de Montaigne; et tout, alors, se recentre par rapport à des références plus rares et plus fondamentales, comme les Romains à ses yeux - et je ressens le même sentiment de soudaine relativisation qu’ en lisant Pound l’autre jour (Sur la lecture) à propos de la littérature française, qui ne retient que François Villon et quelques autres...

Très intéressé, tous ces jours, par le petit livre regroupant les quatre leçons au Collège de France de Jean-François Billeter, sur le philosophe chinois Tchouang-tseu. Cette méditation sur l’articulation des langages philosophique et poétique, dans la zone de l’apprentissage humain qui touche à la fois à la parole et à l’acquisition des gestes culturels (geste de l’artisan, geste de l’artiste) recoupe mes réflexions dans la foulée d’un Ludwig Hohl ou d’une Annie Dillard.

Parfois je me demande à quoi tout ça peut bien rimer, pourquoi et pour qui faire des livres ? Ce soir par exemple je trouve tout ça plutôt vain, considérant les milliers de livres qui m’entourent et dont je ne distinguerais même pas les titres sans mes lunettes. D’où je suis, dans la pile la plus proche, je lis: Jehanne la Pucelle, Le bâton d’Euclide, La crise du capitalisme mondial, Qui sont les drogués, Le russe vivant, etc. Je lis Ben Laden la vérité interdite ou Chants de Mihyar le Damascène. Je lis PETIT Small Cigars Sumatra 100% Tobacco E. Nobel, je lis Pas de pardon et je pense au jeune type qui me demandait de l’argent avant-hier soir (la énième fois que je le rencontre ces temps) et auquel je n’ai pas répondu pour une fois, me détournant carrément. Je vois une pile du numéro 53 du Passe-Muraille et je me dis que maintenant il faut préparer le numéro 54 pour qu’il y ait un numéro avant le 55. Cela ne se fait pas de publier le numéro 53 puis le 55 puis le 66.

Je sens qu’à tout moment notre corps décide de vivre ou de mourir. Souvent une partie du corps est déjà morte quand la partie «physique» renonce à vivre. Cette histoire du corps nous ramène à une certaine Chine qui considère que le corps total est une âme et que mieux on habite son corps plus on est esprit, et inversement quand on est tout esprit on manie la serpe et la flûte comme un dieu.

Fight club pose bien la problématique du non-engagement de la nouvelle génération, ou plus exactement de son dédoublement schizophrène entre le consentement et l’individualisme anarchisant.

Le côté Mark Twain de Naipaul, avec son petit personnage entêté dans sa révolte et plongeant dans les abysses de la magie et du désespoir (l’épisode de la première cabane vaincue par les éléments et la fureur des ouvriers) avant de refaire surface en découvrant enfin sa vraie vocation, à Port of Spain, puis en établissant sa position.

J’étais en train de travailler à l’herbe quand s’est pointé, ce matin, un jeune type semblant chercher son chemin, et qui me cherchait à vrai dire pour une démarche qui avait l’air de le gêner. M’a dit s’appeler Ivan et avoir lu L’Ambassade du papillon. Lui ai fait du café et avons parlé plus de deux heures d’un peu tout - surtout du monde actuel - avant qu’il ne retourne à sa voiture pour y chercher trois carnets qu’il voulait me faire lire. M’a dit qu’il espérait que je ne le prenne pas pour un fou. Lui ai promis de lui dire strictement ce que je pensais, comme je le fais toujours. Au cours de la conversation, comme il parlait de son père, fondateur de la Ligue marxiste révolutionnaire, m’a raconté qu’un soir, après une longue discussion contradictoire entre eux, le paternel en question lui a désigné la bibliothèque, pleine des écrits de Marx, de Lénine et consorts, avant de lui dire qu’il ne pourrait connaître la vérité qu’après avoir lu les livres de ces gens-là. Estime en outre qu’il n’a jamais rencontré de gens aussi intolérants que dans le milieu de ses parents, et je lui dis que c’est à cause de cela même que j’ai quitté les jeunesses progressistes après une année seulement de militantisme.

Quant au contenu de ses carnets, que j’ai feuilletés après son départ, ce sont des propos assez naïfs, qu’on dirait notés par un garçon de seize ans (il en a trente-cinq) sur les maux de ce monde et la manière d’y remédier. En fait, Ivan se présente comme celui qui a décidé crânement de prendre la place vacante de «Celui qui viendra», selon les termes de la prophétie biblique, il a l’air d’être convaincu de représenter le nouveau Messie dont le monde a besoin et je me demande bien comment je vais lui répondre. Ses observations sont d’un jeune idéaliste que l’injustice et le mal révoltent, ce sont pour lui des vérités qu’il croit être seul à reconnaître et je partage pas mal de ses opinions, mais je ne puis évidemment le suivre dans sa vocation «mondiale» et «publicitaire», pour user de son vocabulaire, et il faudra bien que je le lui dise en prenant soin de ne pas le froisser...

Réveillé par ma conscience à vif. Ce moment d’avant l’aube où, dans le corps que le sommeil enténèbre encore plus ou moins, l’esprit aiguise déjà ses couteaux.

L’idée qu’on puisse être un tueur sans avoir levé la main sur quiconque: ma conviction qu’on tue parfois les gens de leur vivant.

Les écrivains de l’aura. Essentiellement (pour moi) Cingria, Audiberti, Buzzati, Gomez de La Serna, Rozanov, à des degrés très divers.

Des romans conçus pour faire passer le temps. D’autres pour transformer son pollen en miel.

Achevé ce matin la lecture d’Une maison pour Monsieur Biswas. Ce qu’on peut dire tranquillement un chef-d’oeuvre, même sans en goûter la version originale. C’est à la fois le livre du père et de l’humiliation sublimée, qui décrit admirablement le passage d’une époque et d’une culture à une autre.

Si j’écris avec la vie, je peins avec le temps. La reprise, qui paraît artificielle en littérature, mais qui peut donner lieu à un réexamen décisif (base même de la première partie des Passions partagées), est toute naturelle avec la peinture, «montée» par strates. Ce qui m’insatisfait aujourd’hui pourrait être révélé demain. Cette toile qui était hier un champ de blé est aujourd’hui un couchant flamboyant sur le lac et les montagnes.

Au total, et très concrètement, mes notes journalières, de 1974 à 2000, représentent cinquante-deux carnets noirs, tenus sans discontinuer quoique de façon irrégulière jusque dans les années 90 où j’ai commencé à noter tous les jours quelque chose.

Pluies diluviennes ces derniers jours. Poursuivi la lecture d’A la courbe du fleuve, de Naipaul, dont chaque page m’intéresse et me fait penser aux personnages d’un roman possible, confrontés en Suisse à ce que vit Salim en Afrique, à savoir le choc des cultures et l’effet, sur les individus, des bouleversements d’une société.

Très intéressante réflexion sur l’eudémonisme de Proust. Son goût du plaisir. Presque: sa religion. Mais plaisir poétique englobant, sa délectation de la reprise plus que l’hédonisme à la petite semaine. Souvenir cependant de sa façon dont il évoquait son plaisir solitaire d’adolescent, avec je ne sais quel jeune correspondant (Halévy, me semble-t-il, qui en était choqué), défendant avec insolence son droit à jouir en dépit de la morale des familles.

A l’instant, sortant du musée Hermann Hesse et me retrouvant à la terrasse jouxtant l’arrêt de la poste, ma bonne amie m’apprend, sur mon portable, que maman a été victime ce matin d’une hémorragie cérébrale. Elle est tombée en se lavant et ma soeur l’a trouvée vers midi, avant d’appeler l’ambulance. Elle est depuis lors dans un coma que les médecins disent irréversible, et ses heures semblent comptées. J’annule aussitôt mon voyage en Bretagne et je rentre. Le sommelier doit se demander quel chagrin d’amour me fait ainsi chialer sur mes trois décis de Merlot.

Ma petite mère qui regarde, me suis-je dis tout de suite, du côté de son amoureux dont elle est séparée depuis presque vingt ans. Ma petite maman de samedi dernier dans sa robe bleue et avec ses cheveux coupés courts, comme jamais elle avait osé, et qui lui allaient si bien. Ma petite innocente qui va rejoindre son innocent... (Montagnola, ce 18 août)

Pascal disait que l’homme du futur aurait le choix entre la foi et le chaos. Or, on en est actuellement au simulacre de foi, qui ajoute au chaos.

J’ai ces temps deux amis occultes qui m’aident à tenir et me stimulent: ce sont V.S. Naipaul et Marcel Proust. Deux amoureux du détail. Deux écrivains qui ont tout donné.

Thème important chez Naipaul: le retour à la brousse. Que je développerai pour ma part en désignant les formes de la régression contemporaine, du bruit à l’aberration sexuelle.

«Il faut vous attendre à ce que ça se prolonge», me dit-on l’air compatissant. Ainsi la formule «elle risque de mourir» devient «elle risque de vivre». Mais je me sens ces jours comme hors du temps, ou dans un temps déplié come une carte du ciel, où nous sommes si petits. (Au CHUV)

Passé vers elle avec Julie. Celle-ci très impressionnée, lui a dit tendrement adieu. Car je pense que c’est la dernière fois. (Au CHUV)

A son chevet une fois de plus. Respire un plus précipitamment, son pouls bat la chamade, et j’ai l’impression que la délivrance approche. Mais elle respire, et toute la nature avec elle.

Mon travail pour le journal m’a occupé et distrait depuis la mort de maman, mais ce soir le chagrin, le tout gros chagrin m’a assailli sur l’autoroute, au point que je ne voyais plus où j’allais. (26 août)

Où est-elle maintenant ? Où est celle qu’on appelait maman ou grand-maman ? Est-elle tout entière disparue ou survit-elle d’une manière ou de l’autre ? Sera-t-elle réduite à cette poignée de cendres que nous allons déposer en terre à côté de la poignée de cendres de son cher et tendre, ou ce qu’on appelle leur âme poursuit-elle quelque part une existence différente, à part leur existence survivant en nous ?

Rêve dantesque la nuit dernière, à la fois plastique et très signifiant, m’évoquant aussi les Délices à la Jérôme Bosch. Nous étions d’abord perdus en campagne, à proximité d’une forêt où l’on nous recommandait de ne pas aller. Nous y allions tout de même et pour découvrir, bientôt, des tombes fraîches par dizaines, puis par centaines, les unes petites et les autres plus grandes, et des voitures aux vitres fumées stationnaient ça et là dans un climat de terrible menace. Nous cherchions donc à fuir, puis nous arrivions dans une espèce de grand parc de jeux où se mêlaient enfants et adultes, la plupart des messieurs à lunettes en costumes d’employés gris dont certains étaient accouplés à des enfants et les besognaient ou mimaient l’acte sexuel - tout restant très «habillé». La scène avait quelque chose de silencieux et de banal, rien de cruel ni de lubrique, mais une sorte de jeu morne effrayant tout de même qui nous poussait à fuir une fois de plus, et nous arrivions au pied d’un bâtiment monumental, évoquant à la fois un palais babylonien et un bunker, dont on ne voyait du bas que les milliers de marches s’élevant vers les hauteurs comme dans un labyrinthe topologique à la Piranèse ou à la Escher. On était attiré par la montée de ces marches, mais soudain un petit chariot dévalait la rampe attenante, dans laquelle un petit personnage inquiétant, à face de papier mâché ou de viande boucanée, nous posait des questions de culture générale genre Trivial Pursuit. Nous comprenions que de bonnes connaissances nous permettraient de nous élever à bord de ce chariot. Mais déjà nous étions dans une nuit glaciale et de nouveau très angoissante, peuplée d’ombres longeant de hautes clôtures de barbelés, le long desqelles patrouillaient des soldats aux allures d’escadrons de la mort. A un moment donné, des barrières s’ouvraient et la foule se précipitait vers cette percée, mais bientôt on apprenait qu’il faudrait tuer si l’on voulait passer de l’autre côté, et je ne suis pas sûr que j’y allais, mais je ne suis pas sûr du contraire non plus, à vrai dire le rêve posait implicitement ce cas de conscience, Il me semble que je n’y allais pas. Ou plus exactement il me semble que j’étais très attiré par la curiosité de tuer, mais que je n’y allais pas.

Cette idée de nouvelle qui me vient sur le quai de la gare où je vais prendre le train pour Saint-Gall: les deux personnages qui se voient depuis des années, sans se connaître, qu’une sorte de complicité lie à la longue, et qui se retrouvent un jour autour d’un café, mais ne trouvent rien à se dire.

Dans le train, je lis La Tache de Philippe Roth, aussitôt emballé. L’histoire d’un vieux prof de langues anciennes, devenu doyen de l’université qu’il a complètement réformée (au prix de pas mal de rancunes, on s’en doute) et qu’un mot malheureux, à propos de deux étudiants jamais présents (et noirs, ce qu’il ignore), livre à la vindicte des obsédés du politiquement correct, relancée au moment où l’on découvre sa liaison de vieillard indigne avec une jeune femme de ménage. Tout cela est drôle, plein d’humanité et de tendresse «à travers le temps», tout à fait à la hauteur et dans le même genre que le Ravelstein de Saul Bellow. A ce propos, il est curieux de voir comment les écrivains de l’époque, et parmi les meilleurs, s’éloignent peu à peu du roman pour s’impliquer eux-mêmes dans la trame du récit et jouer avec les faits et la fiction. C’était déjà le cas de Proust avec ses trois angles de narration (le narrateur, Marcel et le romancier), c’est le cas de Céline aussi, et plus près de nous de Thomas Bernhard, de V.S. Naipaul, de Sebald ou de Hella S. Haasse, entre beaucoup d’autres.

Dans le train, je lis La Tache de Philippe Roth, aussitôt emballé. L’histoire d’un vieux prof de langues anciennes, devenu doyen de l’université qu’il a complètement réformée (au prix de pas mal de rancunes, on s’en doute) et qu’un mot malheureux, à propos de deux étudiants jamais présents (et noirs, ce qu’il ignore), livre à la vindicte des obsédés du politiquement correct, relancée au moment où l’on découvre sa liaison de vieillard indigne avec une jeune femme de ménage. Tout cela est drôle, plein d’humanité et de tendresse «à travers le temps», tout à fait à la hauteur et dans le même genre que le Ravelstein de Saul Bellow. A ce propos, il est curieux de voir comment les écrivains de l’époque, et parmi les meilleurs, s’éloignent peu à peu du roman pour s’impliquer eux-mêmes dans la trame du récit et jouer avec les faits et la fiction. C’était déjà le cas de Proust avec ses trois angles de narration (le narrateur, Marcel et le romancier), c’est le cas de Céline aussi, et plus près de nous de Thomas Bernhard, de V.S. Naipaul, de Sebald ou de Hella S. Haasse, entre beaucoup d’autres.

Me disais ce matin que j’étais heureux de ne pas être prof, obligé que j’aurais été, comme tous les jours, de me pointer à la séance de ce terrible tribunal qu’est une classe; et je me disais que je devrais me montrer plus indulgent envers les faiblesses, voire les tares des profs, parfois si décevants, si mesquins, si ladres, si routiniers, si amortis, en me rappelant cette épreuve quotidienne que doit constituer, pour beaucoup, la comparution devant une classe.

Toujours pensé que le corps débordait ses frontières, comme un fleuve à l’orage.

La femme africaine qui rentre de nuit au village pour ne pas être suivie.

Les écrits qui stimulent l’esprit. Pascal et Sénèque. Valéry. Ludwig Hohl. Et les écrits de l’aura. Le Buzzati d’En ce moment précis, Rozanov, Oblomov , Walser ou Cingria.

Dualité de la civilisation (culture et cruauté).

L’homme civilisé a besoin à la fois de l’esclave et de la reconnaissance. D’où son double langage. Ne suffit pas d dénoncer le double langage. Plus important de saisir à quoi il tient.

L’écriture, comme la peinture, a besoin d’un fond. Ensuite on brasse la matière et tout à coup se dégage une forme. Pas du tout d’opposition entre ce qu’on appelle fond et forme.

Des gens qui pensent qu’ils ne sont rien sans avoir été «publiés» d’une manière ou de l’autre. L’obsession d’écrire à peu près égale à celle de percer à la Star Ac'.

Très intéressé par la lecture d’Un ami parfait de Martin Suter. Avec une restriction cependant: trop propre, trop lisse. De l’horlogerie à vrai dire. Tout y est précis, intelligent et sensible. Mais limité. De la littérature ? Oui tout de même, je crois. Parce rien n’est simplifié des psychologies, si l’histoire elle-même est un peu téléphonée - un peu trop habilement faite.

Paul Veyne parle de l’aura de Sénèque, et c’est vrai que la Lettre à Lucilius est une climat avant tout, une immersion et une certaine lumière, plus encore qu’une suite de pensés articulées. La voix y est essentielle, comme chez Rozanov.

Dans Les Passions partagées, il s’agit de dégager, de chaque écrivain, ce qui compte vraiment: ce que chacun m’a donné d’unique et d’irremplaçable. Cingria ou le chant du monde. Witkacy ou la perception du mystère de l’être et l’expression de l’inassouvissement. Buzzati ou la mélancolie. Chesterton ou le bon sens radieux. Walser ou la rêverie sensible. Thomas Bernhard ou la saine colère. Thomas Wolfe ou la nostalgie. Ainsi de suite.

Bonne conversation, ce matin, avec Martin Suter, qui me semble un type sérieux, à la fois doux et solide, pas vraiment à la hauteur (ou au niveau de profondeur) de Dürrenmatt, mais meilleur romancier que celui-ci, ou disons plus efficace conteur.

Il n’y a pas, selon moi, de légitimité aux droits démocratique sans prise de responsabilité simultanée. Je crois même que les devoirs assumés nous rendent plus libres que les droits.

Lecture de Poids léger d’Olivier Adam. En effet: poids léger, pour ne pas dire poids plume, et finement tenue, ladite plume, parmi les meilleures des nouveaux venus, mais qui laissera quelle trace durable ?

Reportage, ce soir à la TV, sur les libertariens. Détestable idéologie, à mon goût, qui en revient à la loi de la jungle. Contre toute forme d’Etat, ces gens-là prônent la privatisation de l’enseignement, de la police et de la justice, tout étant réduit à une forme de commerce, et par conséquent tout gouvernement devenant celui de l’argent.

Une expression qui me paraît ridicule avant tout examen: la success story...

Malgré tout le bien que je pense réellement d’Un ami parfait, ce genre de littérature ne compte pas vraiment pour moi. J’ai écrit que Suter pouvait se situer dans la foulée d’un Dürrenmatt, mais il n’y en a pas moins une énorme différence de coffre et d’amplitude. Car le moindre trait de Dürrenmatt grince et fait mal, tandis que la critique à la manière de Suter, même virulente, reste en somme conditionnée. J’admire cependant le conteur. J’admire la performance...

Lutter contre toute forme d’intoxication, et par exemple celle de la sentimentalité. Mais gare au cynisme cependant. Exactement le travers de Sollers, qui en arrive à rire de tout, avec son air supérieur, soucieux de son seul plaisir. Autant dire que tout ce qu’il y a de tragique au monde lui échappe, et que toute compassion lui est étrangère. Or cela le juge: il n’est que léger.

Notre chère Katia, frappée à son tour par une attaque cérébrale, a l’air de s’en être remise Ma bonne amie l’a rejointe avec Sophie à Maastricht, d’où elles reviendront en deux étapes. Repense à mon projet de livre où deux vieilles dames se raconteraient mutuellement - ma mère et celle de ma bonne amie... (19 septembre)

Relu ce soir Le thé au citron de Marian Pankowski. Toujours très touché par ce mélange de douleur et de mordant. Et comme elle reste vraie, cette histoire des deux anciens déportés polonais qui se retrouvent par hasard sur un bateau du lac Léman, et qui ont entendu des Suisses leur dire que, certes, ce qu’ils avaient vécu était terrible, mais que ce qu’eux, les Suisses, avaient enduré pendant la guerre était tout aussi pénible dans la mesure où ils avaient à imaginer le malheur des autres sans le vivre eux-mêmes.

Mon papier sur L’Etoile des amants, le dernier livre de Philippe Sollers, est assez carabiné, à proportion du chiqué qui me semble le caractériser. J’aurais pu me montrer plus cool, comme on dit, mais le fait de lire Annie Dillard (Pèlerinage à Tinker Creek) en même temps m’a fait ressentir, avec une acuité particulière, le côté fabriqué, posé, voulu, et en somme très cuistre, du Sollers redécouvrant par exemple la nature à travers les noms d’oiseaux. Une chose est d’énoncer les noms pittoresques de ceux-ci, et tout autre chose de parler de ceux-là en connaissance de cause, comme le fait Dillard. Bien entendu, je dois paraître lourdaud à m’en prendre ainsi à cet élégant, mais peu me chaut.

Très touché par la lecture de W.G. Sebald, dont Les émigrants cristallisent une forme proche de celle de L’Enigme de l’arrivée de Naipaul. Il y a là un mélange tout à fait original de récit personnel et de fiction, qui tient à la fois de la méditation sur la vie et du poème en prose. On retrouve aussi cela chez Hela S. Haasse dans Viser les cygnes.

La chasse aux pédophiles est en train de se transformer en sinisre opération de délation, dont le nauséeux Matin se fait le premier exécuteur. Un papier de ce matin, sous la signature de je ne sais qui, détaille la vie d’un directeur des écoles de Bulle, qui vient d’être mis à pied on ne sait trop sous quel prétexte puisqu’on n’est même pas sûr qu’il ait commis d’autre délit que d’avoir visionné un film porno pour adultes. Cela n’empêche pas notre confrère de décrire un personnage à l’«air taciturne» qui vit dans une maison un peu isolée où on ne lui sait guère de visites que celle de sa soeur, alors qu’on a remarqué son habitude de se promener avec deux chiens. Tout, dans la rhétorique de ce sale article, trahit cette nouvelle forme d’abjection qu’on voit se répandre de plus en plus dans les médias, et dont j’ai l’impression qu’elle n’est qu’un avant-goût de ce qui nous attend. Je suis un peu rassuré, au demeurant, par la réaction immédiate de nos confrères de la radio, qui parlent déjà de chasse aux sorcières, et je sens bien que de tels dérapages ne passeront pas dans notre pays où le bon sens et les réflexes démocratiques restent solidement ancrés.

Crépuscule, ce soir, d’une sauvage splendeur assez rare dans nos contrées, avec un couchant orange vif se déployant en traînées violettes et indigo, sur le fond duquel se détachent les premiers plans vert foncé et bleu sombre du val. Noté aussi la consistance, comme de la mousse spongieuse bleu terne, d’un immense nuage en suspension au-dessus de la croupe mauve du Jura. Hélas pas eu le temps de rien aquareller, ou peut-être pas osé...

En lisant, ce matin, un long article sur la nidification des oiseaux, je me retrempe dans cette espèce d’attention pure qui était la mienne, dans mon enfance et plus tard, pour la nature et ses merveilles, et que je retrouve aujourd’hui à la lecture d’Annie Dillard. En découvrant la cohabitation des jacamars et des termites, en apprenant que la sterne fuligineuse de l’île Midway se contente de creuser dans le sable de corail pour y faire son nid, ou que les moineaux républicains se construisent de véritables habitations mitoyennes contenant jusqu’à soixante chambres, je retrouve ce lien profond avec la nature qui m’a fait inscrire cette composante dans mon premier livre sous la forme de la passion que nourrit le narrateur pour l’observation des fourmis (laquelle est pure invention, soit dit en passant), et qui resurgit comme un leitmotiv plus ou moins insistant dans tous mes autres livres.

A propos d’envie, je me demandais ce matin, en lisant L’Adieu à l’automne où il en est question, qui je pourrais bien envier aujourd’hui ? A vrai dire je crois que je n’envie personne, sachant que je suis seul à vivre ce que je vis comme je le vis, et connaissant trop bien l’envers de toute envie, satisfaite ou pas.

Poursuivi ce matin la lecture de L’Adieu à l’automne, dont je n’avale plus tout, aujourd’hui, comme il y a trente ans de ça. Je trie, mais il m’en reste encore beaucoup d’observations et d’idées très intéressantes, notamment sur l’évolution de l’art dans la société et la montée de l’insignifiance liée à la poursuite et à l’établissement du bien-être généralisé.

Poursuivi ce matin la lecture de L’Adieu à l’automne, dont je n’avale plus tout, aujourd’hui, comme il y a trente ans de ça. Je trie, mais il m’en reste encore beaucoup d’observations et d’idées très intéressantes, notamment sur l’évolution de l’art dans la société et la montée de l’insignifiance liée à la poursuite et à l’établissement du bien-être généralisé.

Et puis il y a ce sentiment-sensation, fondamental chez Witkacy, d’un vertige métaphysique découlant de la conscience angoissée du mystère de l’être et d’une insatisfaction à caractère diffus et spécifique, collectif et individuel, esthétique et philosophique, affectif et sexuel, éthique et existentiel, que je ressens toujours violemment pour ma part.

Une image saugrenue m’est venue, il y a quelque temps, en lisant le dernier livre de Sollers, dont l’hédonisme affiché m’agace, et c’est celle de la limace juchée sur un étron d’âne que je venais d’observer sur le chemin conduisant au nid d’aigle. Cette limace avait quelque chose de pur, et je pense qu’il en va de même de Sollers, pourtant il m’exaspère quand il fait son romancier du plaisir.

Au vrai, je ne suis pas du tout un matérialiste au sens de cette idéologie limitative, qui enferme le corps dans les limites d’un étron ou d’une limace. Je trouve chez les Chinois une vision bien plus ample, qui fait déborder le corps et préfère à la limace l’escargot dans sa coquille nacrée - l’escargot aux fines antennes clitoridiennes et à la trace argentée rappelant la traîne de communiante. Le matérialisme selon ma doctrine ne s’oppose pas du tout au spiritualisme: il l’incarne véritablement comme la vague élance l’esprit de l’eau sur la nageuse en costume de bain imitant le derme d’otarie. A tout instant Dieu seul passe dans la limace afin de lui donner cette grâce de se sentir exister et de mordre plus résolument dans la conglomération chocolatée de l’étron d’âne, mais que pouvons-nous en dire de plus que n’en disait Voltaire, qu’on prétend un peu vite irréligieux ? Je pense quant à moi qu’il faut reconsidérer d’A à Z notre rapport au monde ou avec, donc au double sens technique et poétique. Les enfants nous y aideront. En tout cas je repense avec une nostalgie gourmande aux cacas bien moulés de mes filles lorsque je les vois se dandiner dans la foule estivale et lancer des oeillades aux Kosovars et autres Péruviens.

Seul à La Désirade depuis hier. Commencé de lire un livre très intéressant sur les origines plurielles de la foi chrétienne, du théologien américain Gregory J. Riley. J’y apprends que les notions dualistes Dieu-Diable ou Ame-Corps ne sont pas des inventions d’Israël mais viennent des Perses et des Grecs, intégrées dans le judaïsme après l’exil à Babylone. On n’est pas là sur le terrain des recherches sur l’historicité de Jésus: on s’interroge sur ce qui, dans le personnage de Jésus, puis dans ce qui est devenu sa personne, a tant attiré les gens au point de susciter tant de sacrifices et de bouleverser l’histoire de l’Occident, désormais partagée en deux périodes de l’avant et de l’après. Riley montre bien que nous avons une perception très faussée des premiers temps du christianisme, où cohabitaient de multiples formes de croyances proches de ce qui allait devenir cette religion-synthèse, sans l’élément fondamental qu’a représenté la figure même du Christ, héritier des héros demi-dieux de la tradition indo-européenne et grecque et transformé en Messie-tout-le monde, si j’ose dire, qui retourne toutes les valeurs et les conceptions autoritaires de la Tradition juive pour devenir le Dieu de chacun et la personne plus intimes à nous-même que nous, à la fois notre père et notre fils, notre colombe et notre poisson.

En lisant je me retrouve dans une aura. C’est peut-être cela que je cherche, depuis le temps - je ne sais pas. En lisant, du plus loin que je me souvienne, je me retrouve dans la maison de notre enfance, et c’est notre mère qui nous lit les histoires d’Amadou, de Papelucho ou de Londubec et Poutillon. En lisant je me retrouve dans cette chambre en enfance où nous sommes protégés de tout, et pourtant lire me sera bientôt la plus belle aventure. En lisant je me retrouverai bientôt sur l’île au Trésor ou à Nijni Novgorod avec Michel Strogoff, vingt mille lieues sous les mers ou sur la lune - il me suffit d’écrire ces mots à l’instant pour retrouver l’aura que je retrouve en lisant.

Plus les années passent et mieux je vois, avec une sorte de reconnaissance lancinante, la beauté de ces forêts d’automne, comme aujourd’hui de notre balcon en proue sur la mer de brouillard engloutissant le lac et les terres jusqu’à la hauteur des pâturages encadrés de pentes boisées dont les moires rousses tachetées d’or flamboient sur le fond gris étain de la brume et du ciel couché, au-dessus de quoi semblent flotter les montagnes de Savoie qu’on dirait plus lointaines et plus élevées, plus pensives qu’à l’ordinaire.

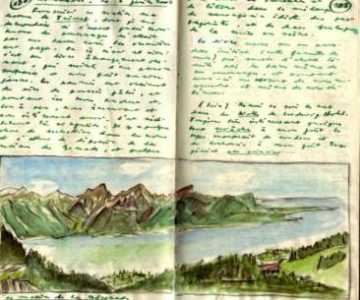

Image: Vue de la Désirade, aquarelle JLK.

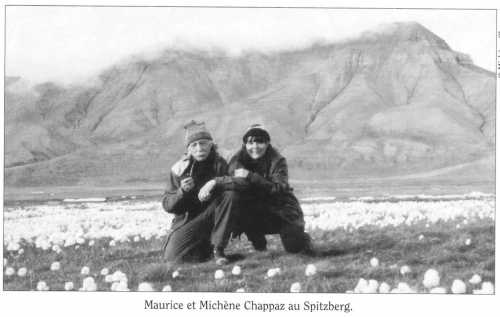

À la toute fin de sa vie, le vieil homme subit des crises d’asthme, soulagées par une médication miracle que ne connut pas sa seconde épouse Michène, atteinte de ce mal vers sa troisième année. Michène se relevant la nuit pour le soulager, lui raconte ainsi ce souvenir d’enfance, et, de fil en aiguille, son enfance et sa mère, le Québec et sa tribu,: voici donc le roman de la petite fille à travers ses aïeux – les Albert et les Rivière, figures quasi mythiques - , le roman de Michène à fines touches et méandres, comme ceux d’un fleuve. On partira de la Grande Guerre et de migrations, d’entreprises humaines et de fâcheries puis de réconciliations, pour arriver aux tribulations de la mère et de l’enfant, entre pénurie et jeux enfantins. « Ma vie va finir. Ces jeux qui balancent le premier âge de mon épouse servent de rame à mes derniers jours. Je me suis embarqué ».

À la toute fin de sa vie, le vieil homme subit des crises d’asthme, soulagées par une médication miracle que ne connut pas sa seconde épouse Michène, atteinte de ce mal vers sa troisième année. Michène se relevant la nuit pour le soulager, lui raconte ainsi ce souvenir d’enfance, et, de fil en aiguille, son enfance et sa mère, le Québec et sa tribu,: voici donc le roman de la petite fille à travers ses aïeux – les Albert et les Rivière, figures quasi mythiques - , le roman de Michène à fines touches et méandres, comme ceux d’un fleuve. On partira de la Grande Guerre et de migrations, d’entreprises humaines et de fâcheries puis de réconciliations, pour arriver aux tribulations de la mère et de l’enfant, entre pénurie et jeux enfantins. « Ma vie va finir. Ces jeux qui balancent le premier âge de mon épouse servent de rame à mes derniers jours. Je me suis embarqué ».

La base de l’oeuvre littéraire de Gombrowicz n’a pas été fragilisée mais au contraire stimulée par l’exil. Ce qu’il dit de la polonitude, et sa façon de s’en débarrasser en la vivant jusqu’à la folie, et ce qu’il dit du monde littéraire, sa façon de forger sa légende en réinventant une forme et une langue qui lui soient propres, sont à mes yeux de précieux exemples.

La base de l’oeuvre littéraire de Gombrowicz n’a pas été fragilisée mais au contraire stimulée par l’exil. Ce qu’il dit de la polonitude, et sa façon de s’en débarrasser en la vivant jusqu’à la folie, et ce qu’il dit du monde littéraire, sa façon de forger sa légende en réinventant une forme et une langue qui lui soient propres, sont à mes yeux de précieux exemples. Plus j’avance dans la lecture intégrale de Ramuz et plus je suis impressionné par la tenue de cette oeuvre, dont Le règne de l’esprit malin me semble cependant marqué par certain artifice. Il y a là-dedans quelque chose d’une fable moralisante qui ne me convainc pas tout à fait, pas plus que l’élément fantastique qui déroge à sa ligne réaliste. Certaines de ses nouvelles m’avaient déjà paru plus faibles que d’autres de ce fait même, mais la dimension du roman rend la chose beaucoup plus perceptible et, à mon sens, réellement pénible.

Plus j’avance dans la lecture intégrale de Ramuz et plus je suis impressionné par la tenue de cette oeuvre, dont Le règne de l’esprit malin me semble cependant marqué par certain artifice. Il y a là-dedans quelque chose d’une fable moralisante qui ne me convainc pas tout à fait, pas plus que l’élément fantastique qui déroge à sa ligne réaliste. Certaines de ses nouvelles m’avaient déjà paru plus faibles que d’autres de ce fait même, mais la dimension du roman rend la chose beaucoup plus perceptible et, à mon sens, réellement pénible. Grand vent de mer par ciel de traîne. Je viens d’achever la lecture de La guérison des maladies, qui ne m’a pas du tout convaincu. Je trouve ce roman laborieux et plus encore: téléphoné. Son symbolisme « métaphysique » me semble artificiel et vieilli. Une partie est bonne tout de même, qui a trait à la petite martyre, et puis l’auteur connaît son métier. Pourtant on le sent tirer à la ligne, on a l’impression qu’il se force, on a le sentiment pénible parfois qu’il « fait du Ramuz » ses images et ses métaphores tournent même au kitsch ici et là. Bref, et comme il en va du Règne de l’esprit malin, ce roman me semble marquer une évolution fâcheuse dans l’évolution de cette oeuvre si remarquable jusque-là, et si régulièrement en expansion, alors qu’il me semble qu’elle recule plutôt en l’occurrence.

Grand vent de mer par ciel de traîne. Je viens d’achever la lecture de La guérison des maladies, qui ne m’a pas du tout convaincu. Je trouve ce roman laborieux et plus encore: téléphoné. Son symbolisme « métaphysique » me semble artificiel et vieilli. Une partie est bonne tout de même, qui a trait à la petite martyre, et puis l’auteur connaît son métier. Pourtant on le sent tirer à la ligne, on a l’impression qu’il se force, on a le sentiment pénible parfois qu’il « fait du Ramuz » ses images et ses métaphores tournent même au kitsch ici et là. Bref, et comme il en va du Règne de l’esprit malin, ce roman me semble marquer une évolution fâcheuse dans l’évolution de cette oeuvre si remarquable jusque-là, et si régulièrement en expansion, alors qu’il me semble qu’elle recule plutôt en l’occurrence. Repris ce soir le Journal de Gombrowicz. A chaque page, presque à chaque paragraphe une réflexion et une observation qui m’intéressent. Les thèmes (Moi, La Pologne, Moi et la Pologne) sont parfois un peu répétitifs en ces années, mais leur modulation est passionnante. Très ému en outre, cet après-midi, par la lecture de J’ai saigné de Blaise Cendrars. Enfin j’ai lu la moitié de Devenir Cendrars, l’intéressante thèse de notre amie Christine Le Quellec, qui amène une quantité d’informations inédites sur les débuts de ce cher affabulateur, et se distingue par son respect de l’écrivain, contrairement à tant de savantasses persuadés d’en savoir plus que l’auteur qu’ils honorent de leur Commentaire. Cela restant plutôt scolaire par ailleurs, très encadré et ne décollant jamais. La petite bonne femme qui range ses pots de confiture.

Repris ce soir le Journal de Gombrowicz. A chaque page, presque à chaque paragraphe une réflexion et une observation qui m’intéressent. Les thèmes (Moi, La Pologne, Moi et la Pologne) sont parfois un peu répétitifs en ces années, mais leur modulation est passionnante. Très ému en outre, cet après-midi, par la lecture de J’ai saigné de Blaise Cendrars. Enfin j’ai lu la moitié de Devenir Cendrars, l’intéressante thèse de notre amie Christine Le Quellec, qui amène une quantité d’informations inédites sur les débuts de ce cher affabulateur, et se distingue par son respect de l’écrivain, contrairement à tant de savantasses persuadés d’en savoir plus que l’auteur qu’ils honorent de leur Commentaire. Cela restant plutôt scolaire par ailleurs, très encadré et ne décollant jamais. La petite bonne femme qui range ses pots de confiture. Dernière aube au soleil levant sur la mer, après quoi nous gagnons la Provence où nous passerons encore trois jours. Dès que nous sommes arrivés dans le Vaucluse, je me suis senti vibrer comme en Toscane, du fait de l’incomparable harmonie qui règne en ces lieux ou de multiples verts très doux se combinent aux lignes du paysage ponctué par les petites flammes noires des cyprès ou par les petites boules noires des pins. Le vert est ici comme assourdi et parfaitement accordé aux ocres et aux gris de la terre et des chemins. Après notre arrivée à Murs, par Joucas, j’ai refait le chemin de Gordes et suis tombé sur un vestige de borie que j’ai aquarellé dans une tonalité beaucoup trop jaune, alors que la pierre est d’un gris ocré si subtil. Ensuite mieux inspiré par le village de Murs semblant posé au bord du ciel.

Dernière aube au soleil levant sur la mer, après quoi nous gagnons la Provence où nous passerons encore trois jours. Dès que nous sommes arrivés dans le Vaucluse, je me suis senti vibrer comme en Toscane, du fait de l’incomparable harmonie qui règne en ces lieux ou de multiples verts très doux se combinent aux lignes du paysage ponctué par les petites flammes noires des cyprès ou par les petites boules noires des pins. Le vert est ici comme assourdi et parfaitement accordé aux ocres et aux gris de la terre et des chemins. Après notre arrivée à Murs, par Joucas, j’ai refait le chemin de Gordes et suis tombé sur un vestige de borie que j’ai aquarellé dans une tonalité beaucoup trop jaune, alors que la pierre est d’un gris ocré si subtil. Ensuite mieux inspiré par le village de Murs semblant posé au bord du ciel. Magnifique journée sur la Provence, où le mistral a cessé de souffler. Je me sens en état de pleine réceptivité. En balade solo du côté de Saint Saturnin-les-Apt, me dis cependant que la recherche du motif ne peut se faire comme ça. Le ressens comme une espèce de tourisme, qui ne me convient pas par conséquent. Toute convention me disconvient. Je ne cesse d’ailleurs de me le dire en sillonnant ce pays trop parfait, trop léché, où l’on retrouve de plus en plus, et partout, les mêmes boutiques écoeurantes, dégageant les mêmes effluves Typiquement Provence, à l’enseigne des Créateurs de Senteurs.

Magnifique journée sur la Provence, où le mistral a cessé de souffler. Je me sens en état de pleine réceptivité. En balade solo du côté de Saint Saturnin-les-Apt, me dis cependant que la recherche du motif ne peut se faire comme ça. Le ressens comme une espèce de tourisme, qui ne me convient pas par conséquent. Toute convention me disconvient. Je ne cesse d’ailleurs de me le dire en sillonnant ce pays trop parfait, trop léché, où l’on retrouve de plus en plus, et partout, les mêmes boutiques écoeurantes, dégageant les mêmes effluves Typiquement Provence, à l’enseigne des Créateurs de Senteurs. Il est sept heures du matin, un petit lapin courate entre les lignes de lavandes et j’ai repris la lecture d’ Elizabeth Costello, le dernier roman de J.M. Coetzee. Je me trouve au Mas du Loriot, dans le Lubéron, le type de l’établissement Parfait pour gens Parfaits. L’accueil y est Parfait, comme l’entretien des Planchers et des Plafonds, la Décoration et la composition du petit déjeuner. Ma compagne (parfaite) repose encore à mes côtés et je songe à ce chapitre de ce roman que je viens de lire en ce lieu (parfait).

Il est sept heures du matin, un petit lapin courate entre les lignes de lavandes et j’ai repris la lecture d’ Elizabeth Costello, le dernier roman de J.M. Coetzee. Je me trouve au Mas du Loriot, dans le Lubéron, le type de l’établissement Parfait pour gens Parfaits. L’accueil y est Parfait, comme l’entretien des Planchers et des Plafonds, la Décoration et la composition du petit déjeuner. Ma compagne (parfaite) repose encore à mes côtés et je songe à ce chapitre de ce roman que je viens de lire en ce lieu (parfait). Je redécouvre bonnement Ulysse grâce à la médiation de Frank Budgen, et ça tombe pile. Je n’avais jamais entendu parler de ce livre qui est à la fois une approche de Joyce au naturel (l’auteur, peintre, l’a fréquenté presque tous les jours entre 1918 et 1919, à Zurich, avant de le revoir plus tard à Paris) et une véritable exploration, tout à fait éclairante, du fameux roman.

Je redécouvre bonnement Ulysse grâce à la médiation de Frank Budgen, et ça tombe pile. Je n’avais jamais entendu parler de ce livre qui est à la fois une approche de Joyce au naturel (l’auteur, peintre, l’a fréquenté presque tous les jours entre 1918 et 1919, à Zurich, avant de le revoir plus tard à Paris) et une véritable exploration, tout à fait éclairante, du fameux roman. Jean-Jacques Pauvert m’a fait l’impression d’un personnage assez balzacien, à la fois stylé et voyou sur les bords, les yeux plissés d’un filou mais encore très solide en dépit de ses 78 ans, très vif d’esprit et bon compère. Plus libre encore à l’oral qu’à l’écrit: traitant ainsi Gaston Gallimard de « vraie crapule », mais lui concédant la qualité de grand éditeur, tandis que son fils Claude est réduit à la dimension d’un crétin, très en dessous de l’actuel Antoine qui pourrait s’il voulait — bref. Malgré tout cela l’impression qu’il se considère plus important aujourd’hui que les auteurs de son catalogue. Donc lui aussi mégalo à sa façon sarcastique et qu’on sent joyeusement désabusé, mais joyeusement je le répète, s’en foutant plutôt en fin de compte il me semble. Autant dire: pas tout à fait mon genre, trop Franco-Français tout de même, mais plutôt agréable compère pour une heure de tchatche. A propos de Dimitri, regrette sa dureté croissante. A propos de Claude Frochaux, regrette de l’avoir perdu de vue et m’apprend que l’idée des tranches noires de la collection Libertés c’était justement Claude. A propos d’Ulysse trouve inutile une autre traduction. Etc.

Jean-Jacques Pauvert m’a fait l’impression d’un personnage assez balzacien, à la fois stylé et voyou sur les bords, les yeux plissés d’un filou mais encore très solide en dépit de ses 78 ans, très vif d’esprit et bon compère. Plus libre encore à l’oral qu’à l’écrit: traitant ainsi Gaston Gallimard de « vraie crapule », mais lui concédant la qualité de grand éditeur, tandis que son fils Claude est réduit à la dimension d’un crétin, très en dessous de l’actuel Antoine qui pourrait s’il voulait — bref. Malgré tout cela l’impression qu’il se considère plus important aujourd’hui que les auteurs de son catalogue. Donc lui aussi mégalo à sa façon sarcastique et qu’on sent joyeusement désabusé, mais joyeusement je le répète, s’en foutant plutôt en fin de compte il me semble. Autant dire: pas tout à fait mon genre, trop Franco-Français tout de même, mais plutôt agréable compère pour une heure de tchatche. A propos de Dimitri, regrette sa dureté croissante. A propos de Claude Frochaux, regrette de l’avoir perdu de vue et m’apprend que l’idée des tranches noires de la collection Libertés c’était justement Claude. A propos d’Ulysse trouve inutile une autre traduction. Etc. De Notre musique de Jean-Luc Godard, la fin m’a beaucoup touché après des parties qui me semblent par trop « du Godard », avec son ton sentencieux qui me fait grimper au mur. Quand Juan Goytisolo vaticine en se baladant dans les ruines de Sarajevo, quand Mahmoud Darwich pontifie, filmé de dos, ou quand telle jeune fille lit du Levinas sur le pont de Mostar, j’ai de la peine. Mais le cinéma est néanmoins somptueux et certaines séquences sont touchées, me semble-t-il, par une espèce de grâce. (Dans le jardin de l’église Saint Germain-des-Prés)

De Notre musique de Jean-Luc Godard, la fin m’a beaucoup touché après des parties qui me semblent par trop « du Godard », avec son ton sentencieux qui me fait grimper au mur. Quand Juan Goytisolo vaticine en se baladant dans les ruines de Sarajevo, quand Mahmoud Darwich pontifie, filmé de dos, ou quand telle jeune fille lit du Levinas sur le pont de Mostar, j’ai de la peine. Mais le cinéma est néanmoins somptueux et certaines séquences sont touchées, me semble-t-il, par une espèce de grâce. (Dans le jardin de l’église Saint Germain-des-Prés) Je me suis bien amusé, hier soir et ce matin, à lire L’indiscrétion des frères Goncourt de Roger Kempf, qui raconte en détail les réactions suscitées de leur vivant par les deux concierges de la République des lettres, selon lui plus dignes de reconnaissance que de mépris pour le document sans pareil qu’ils nous ont laissé sur la société de l’époque, autant que pour leurs romans. La matière du Journal est certes faite de beaucoup de clabaudage, mais cela reflète bien ce qu’est la société artistique ou littéraire — ce qu’on appelle justement la foire aux vanités. Au passage, j’ai relevé ce qui est dit des pillages systématiques de Zola, qui me rendent le personnage encore moins sympathique que je ne l’ai jamais trouvé, et des quantités d’observations restent pertinentes et intéressantes un siècle après leur notation. Bref, et fût-ce avec un grain de sel, je refuse de me ranger à l’avis des Rinaldi et consorts qui pensent que les Goncourt ne sont que d’indignes bousiers de la littérature

Je me suis bien amusé, hier soir et ce matin, à lire L’indiscrétion des frères Goncourt de Roger Kempf, qui raconte en détail les réactions suscitées de leur vivant par les deux concierges de la République des lettres, selon lui plus dignes de reconnaissance que de mépris pour le document sans pareil qu’ils nous ont laissé sur la société de l’époque, autant que pour leurs romans. La matière du Journal est certes faite de beaucoup de clabaudage, mais cela reflète bien ce qu’est la société artistique ou littéraire — ce qu’on appelle justement la foire aux vanités. Au passage, j’ai relevé ce qui est dit des pillages systématiques de Zola, qui me rendent le personnage encore moins sympathique que je ne l’ai jamais trouvé, et des quantités d’observations restent pertinentes et intéressantes un siècle après leur notation. Bref, et fût-ce avec un grain de sel, je refuse de me ranger à l’avis des Rinaldi et consorts qui pensent que les Goncourt ne sont que d’indignes bousiers de la littérature