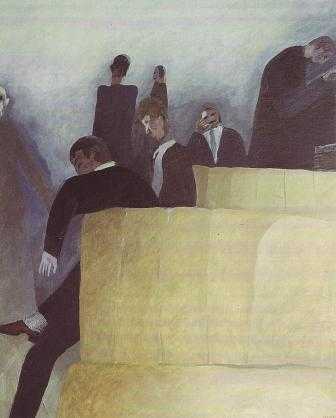

Peinture: Thierry Vernet.

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

Peinture: Thierry Vernet.

La montagne est d’une vieille beauté triste d’avant la tombe qui me rappelle ce sublime poème de Lamartine dont je ne me souviens pas d’un mot à l’instant, me revenant par la seule musique de Brassens. Les épilobes ont l’air de plumes d’autruches mangées aux mites au fond d’un grenier fleurant la souris morte, la cabane aux oiseaux penche plus que l’été dernier, les défeuillus mettent du gris taïga dans les vestiges d’or et de pourpre qui rehaussent le fond vert militaire de la forêt, le petit funiculaire rouge ne joue plus de l’autre côté du val, la plupart des chalets sont fermés, le silence se fait entendre beaucoup plus qu’en saisons de vie, un chat noir s’enfuit là-bas dans les taillis je me demande bien vers quelle ingrate tanière.

Les idées viennent en écrivant. Très peu de bonnes choses découlent de la seule cogitation. Le roman est une masse virtuelle de langage à travailler comme une sculpture.

Un romancier doit oser être bête autant que minutieux et précis. Certaine idiotie (mais rusée, s’entend) est pour ainsi dire la clef de son rapport avec la réalité et les gens. Il ne doit pas être toujours plus intelligent. Sans faire la bête, il doit se laisser aller à la naïveté ou aux élans irraisonnés, à tout ce qui fait l’imprévu de la vie et des êtres.

«Je suis le pavillon acoustique de l’univers condensé dans ma ruelle», écrit Cendrars dans Moravagine.

L’écriture romanesque pour sortir de soi.

Qu’un roman est l’histoire de nos possibles.

«Les gens n’imaginent pas la quantité infernale de travail que demande l’écriture d’un roman. Ils croient qu’on couche simplement sur le papier des choses qu’on a vécues, et basta. Alors que c’est du boulot, les mecs. C’est comme construire une putain de pyramide.» Et plus loin la romancière (Nancy Huston) résume ainsi son rôle de médium: «Je suis l’esclave nègre: pieds nus, dos nu, traînant des blocs de pierre sur de vastes étendues de sable brûlant. Je suis le corps momifié du pharaon, enfoui dans le creux sacré de la pierre, pour que son âme puisse voyager au royaume de la vie éternelle. Je suis l’architecte et le contremaître qui supervise les travaux, le trésor et la sueur, la nourriture et le soleil lancinant, le désert et le mystère».

A quoi j'ajouterai notamment: et la neige et les vaches seules à l'horizon de la Guadeloupe; et le nectar et la conscience physique que tout tient à des riens; et le sentiment que tout se déglingue et le désir de renaître; et ce genre de grande phrase soutenue par l’harmonium des forêts: «Son âme se pâmait lentement tandis qu’il entendait la neige tomber, évanescente, à travers tout l’univers, et, telle la descente de leur fin dernière, tomber, évanescente, sur tous les vivants et les morts.» Signé James Joyce. Mal traduit mais signé James Joyce.

Photo JLK: automne à Sonloup.

Celui que l’ennui a rendu mauvais / Celle qui couve son fils du regard dans le train de nuit / Ceux qui font la haine / Celui qui n’aime que son chien Loukoum / Celle qui jouit de blesser les enfants de sa sœur / Ceux qui n’invitent plus les homos d’à côté / Celui que les succès du fils de son cousin consterne / Celle qui aimerait qu’on l’enlace une bonne fois / Ceux qui n’osent pas dire que le Da Vinci Code les a carrément fait ch… / Celui bronzé qui fuit le regard de celle que ceux qui lui louent l’appart lui ont dit une compliquée de première / Celle qui n’en a rien à cirer de celui qui loue l’appart / Ceux qui feraient bien une touze avec celui bronzé qui leur loue l’appart / Celui qui affirme que la Cité du Soleil n’est plus la Cité du Soleil / Celle qui se fait un look de Barbarella pour la soirée du Club Glamour / Ceux qui regrettent que le feu de la garrigue épargne le Club Glamour / Celui qui file une fausse pièce à l’aveugle mendiant sur le quai du port de Cap d’Agde / Celle qui se rappelle Doudou au Créole Beach de la Guadeloupe en sirotant le Coco Punch qu’elle a trouvé en action à l’Hyper U / Ceux qui se font signer sa photo par Raymond Poulidor à l’Hyper U et l’appellent même Poupou / Celui qui se rappelle la course A travers Lausanne où Poulidor a battu Eddy Merkkcs sans se souvenir comment s’orthographie exactement le putain de nom du coureur belge (ou peut-être hollandais ?) / Celle qui affirme que Poulidor ne s’est jamais dopé mais qu’il répandait du DDT dans ses jachères du Limousin / Ceux qui se rappellent les mises en garde du Club de Rome vers 1972 à propos des produits polluants et tout le bazar / Celui qui gère ses barres de chocolat / Celle qui vérifie les performances de son ami cycliste sur les graphiques de son ordi / Ceux qui éructent pour rappeler qui est le Patron / Celui qui pense que son homosexualité l’engage au niveau du vécu communautaire du quartier des Mouettes / Celle que les dépressifs rêvent de séduire / Ceux qui estiment que Thierry Ardisson ne mérite pas ce qui lui arrive / Celui qui ne donnerait pas son hamster en pension chez les Ardisson, parents même éloignés du voyou de la télé / Celle qui prétend qu’Ardisson lui a fait des avances quand elle sortait de l’enregistrement de Tout le monde en parle où elle s’était fait une coupe genre Dombasle / Ceux qui prétendent que Jamel Debbouze ne gagnerait pas autant de blé s’il était le fils d’une classique famille catholique de Nantes ou tu vois quoi, etc.

Image: Philip Seelen.

De L'élégance du hérisson de Muriel Barbery aux Déferlantes de Claudie Gallay

De L'élégance du hérisson de Muriel Barbery aux Déferlantes de Claudie Gallay

Le cinquième roman de Claudie Gallay, 47 ans, fut le succès de l’été. Rien pourtant du « pavé de plage » dans Les déferlantes, âpre et beau roman d’atmosphère et d’émotion où il pleut beaucoup sur une humanité cabossée. Inspirée par Le gardien de phare aime trop les oiseaux, du cher Prévert, cette histoire du bout du monde, dans les bourrasques marines d’un phare au large des côtes du Cotentin, brasse amours blessées et secrets de famille, sur fond de province taiseuse, avec une lancinante intensité.

Sans rien d’accrocheur, le roman de Claudie Gallay a passé cet été le cap des 100.000 exemplaires et ses droits ont été acquis par TF1 international pour une éventuelle adaptation àl’écran, entre autres traductions. Pour les éditions du Rouergue, certes déjà connues et estimées pour leur catalogue jeunesse, c’est le plus grand succès enregistré en une vingtaine d’années – la maison a été fondée en 1986 par Danielle Dastugue. Cette bonne fortune rappelle, évidemment, les débuts fracassants d’Anna Gavalda avec les nouvelles de Je voudrais que quelqu’un m’attende quelque part (1.885.000 exemplaires à ce jour), publié à l’enseigne très littéraire, voire confidentielle, du Dilettante, auquel elle est d’ailleurs restée fidèle.

Il peut donc y avoir une vie, pour un bon livre, malgré les ravageuses déferlantes ( !) des rentrées successives, d’où n’émergent que quelques « élus » promus à grand fracas par la machine médiatique parisienne, le plus souvent sous le label des maisons les plus puissantes.

Il peut donc y avoir une vie, pour un bon livre, malgré les ravageuses déferlantes ( !) des rentrées successives, d’où n’émergent que quelques « élus » promus à grand fracas par la machine médiatique parisienne, le plus souvent sous le label des maisons les plus puissantes.

Or le succès de L’élégance du hérisson de Muriel Barbery, paru en 2006 chez Gallimard, s’est lui aussi confirmé à travers mois et année à l’écart de l’instance de consécration parisienne des prix littéraires et des médias. Autant que Les déferlantes de Claudie Gallay, mais dans une tout autre tonalité, frottée de malice et de fine culture, ce dialogue d’une concierge philosophe et d’une ado suicidaire a connu le succès le plus inattendu (ayant franchi cet été le cap du million d’exemplaires ) grâce surtout au bouche-à-oreille, où le rôle des libraires, et des bibliothécaires aussi, paraît essentiel.

Le réseau des passeurs

A cet égard, il est intéressant de relever l’importance, dans le relais du bouche-à-oreille, de passeurs passionnés qui pallient la massification croissante des circuits médiatiques en matière culturelle, sans oublier aussi les groupes de lecteurs eux-mêmes, rassemblés en cercles actifs.

En marge des succès jouant sur des ressorts éprouvés (romans d’amour ou d’action bien ficelés, comme chez Marc Levy ou Stephen King, thèmes en vogue comme l’ésotérisme revisité par un Da Vinci Code, succès de genre tel le roman historique ou le récit de vie), le lecteurs professionnels proches du public, tels les libraires ou les bibliothécaires, ont probablement été pour beaucoup dans ces autres grands succès du bouche-à-oreille que furent Matin brun de Franck Pavloff, chez le tout petit éditeur Cheyne, Inconnu à cette adresse de Kressman Taylor ou, plus récemment, Mal de pierres de Milena Agus, passé inaperçu lors de sa parution initiale en Italie et redécouvert après son succès en France et en francophonie par les canaux évoqué ici du bouche-à-oreille…

Est-ce à dire que le succès obtenu par le bouche à oreille soit forcément garant de bonne littérature ? Nullement. Mais celle-ci, dans une société littéraire en voie d'atomisation, voire de disparition, est-elle mieux défendue par les critiques et autres gens de médias que par les libraires et le peuple des lecteurs ? Le débat est ouvert...

…Ce que j’apprécie évidemment dans la grande ville, mon cher oncle, ce sont les occasions quotidiennes de rencontres au plus haut niveau, qui ne seraient guère envisageables au village, mais il n’est pas de jour où je ne songe avec quelque pincement au coeur à nos amis du Café des Mésanges et à nos si chaleureuses fins de soirées de la Fanfare des Gais Compagnons...

Image : Philip Seelen

LITTERATURE La distinction la plus « pointue » à Jean-Marie Blas de Roblès.

C’est à l’une des découvertes littéraire avérées de cette rentrée 2008, Là où les tigres sont chez eux, de Jean-Marie Blas de Roblès, publié chez Zulma, qu’a été décerné le Prix Médicis 2008, la double voix de la présidente du jury, Anne Wiazemksy, ayant fait la décision après un quatrième tour à égalité avec Jean-Paul Enthoven et sa très parisienne chronique de Ce que nous avons de meilleur, publiée chez Grasset. Ordinairement considéré comme le plus « littéraire » des grands prix de l’automne, ce Médicis 2008 a le double mérite de consacrer un roman ambitieux rappelant les constructions labyrinthiques des auteurs sud-américains (on pense à Borges et à Cortazar) et de récompenser aussi le travail exigeant des éditions Zulma. Dans la foulée, on peut rappeler que l’ouvrage a déjà été distingué par le jury du prix Giono, le prix du meilleur roman de la Fnac et qu’il fait partie des quatre derniers papables du Goncourt…

Roman « monstre » à multiples enchâssements et mises en abymes ou en miroirs, ce pavé de près de 800 pages conjugue les attraits du roman d’aventures et le goût profus des cabinets de curiosités, l’érudition la plus délirante et la spéculation philosophique. Son fil rouge module la « rencontre » d’un certain Eléazard von Wogau, correspondant de presse relégué au fin fond du Nordeste brésilien et subissant le contrecoup d’une rupture amoureuse, et de l’extravagant jésuite Athanase Kircher, figure du XVIIe dont le protagoniste reçoit la biographie inédite, rédigée en 1690. « Maître des cent arts », égyptologue et vulcanologue avant l’heure, Kircher fut également l’inventeur de la lanterne magique et un esprit curieux de tout. Difficile à résumer, ce roman profus, mais assez limpide d’expression, combine diverses autres lignes narratives faisant intervenir une archéologue en mission dans la jungle du Mato Grosso, l’étudiante paumée Moéma et Nelson le môme des favelas, notamment…

Roman « monstre » à multiples enchâssements et mises en abymes ou en miroirs, ce pavé de près de 800 pages conjugue les attraits du roman d’aventures et le goût profus des cabinets de curiosités, l’érudition la plus délirante et la spéculation philosophique. Son fil rouge module la « rencontre » d’un certain Eléazard von Wogau, correspondant de presse relégué au fin fond du Nordeste brésilien et subissant le contrecoup d’une rupture amoureuse, et de l’extravagant jésuite Athanase Kircher, figure du XVIIe dont le protagoniste reçoit la biographie inédite, rédigée en 1690. « Maître des cent arts », égyptologue et vulcanologue avant l’heure, Kircher fut également l’inventeur de la lanterne magique et un esprit curieux de tout. Difficile à résumer, ce roman profus, mais assez limpide d’expression, combine diverses autres lignes narratives faisant intervenir une archéologue en mission dans la jungle du Mato Grosso, l’étudiante paumée Moéma et Nelson le môme des favelas, notamment…

Quant au Médicis «étranger », il honore un beau roman du Bâlois Alain Claude Sulzer, Un garçon parfait, traduit chez un autre éditeur de qualité à l’enseigne de Jacqueline Chambon. D’une tonalité plus intimiste et d’une ligne plus classique, ce récit mélancolique d’un vieux maître d’hôtel se rappelant la liaison homosexuelle intense et cuisante qu’il a entretenue, à l’époque du nazisme montant, à Giessbach, avec un gigolo également prisé d’un vieil écrivain rappelant Thomas Mann, a fait un tabac dans les pays germanophones et constitue l’une des belles lectures de cette année. A noter enfin que le prix Médicis de l’essai couronne Warhol spirit de Cécile Ghilbert, paru chez Grasset.

Quant au Médicis «étranger », il honore un beau roman du Bâlois Alain Claude Sulzer, Un garçon parfait, traduit chez un autre éditeur de qualité à l’enseigne de Jacqueline Chambon. D’une tonalité plus intimiste et d’une ligne plus classique, ce récit mélancolique d’un vieux maître d’hôtel se rappelant la liaison homosexuelle intense et cuisante qu’il a entretenue, à l’époque du nazisme montant, à Giessbach, avec un gigolo également prisé d’un vieil écrivain rappelant Thomas Mann, a fait un tabac dans les pays germanophones et constitue l’une des belles lectures de cette année. A noter enfin que le prix Médicis de l’essai couronne Warhol spirit de Cécile Ghilbert, paru chez Grasset.

Celui qui aime les gens ordinaires / Celle qui rebaptise ses tortues Malia et Sasha / Ceux qui vont repeindre la devanture de leur salon de coiffure en l’honneur du Nouveau Président auquel ils s’identifient en tant que métèques amateurs de basketball supporters du club de l’université d’Oregon / Celui qui avait pointé les vers de Nostradamus annonçant La Baraka de Barack / Celle qui a réalisé un buste d’Obama en résine teintée mais pas trop / Ceux qui estiment qu’Armageddon est compromise avec ce Black probablement séropositif / Celui qui va recommencer à fumer sans états d’âme / Celle qui habillera ses filles Molly et Dolly à l’imitation de la First Lady pour le Bal de la paroisse évangélique de South Atlanta / Ceux qui se demandent si les démocrates vont enfin purger le parc municipal des écureuils gris / Celui qui est resté devant son téléviseur à écran plasma la nuit durant pour pouvoir dire à ses enfants « j’y étais » / Celle qui a enregistré la première déclaration de Barack pour se la repasser à tête reposée / Ceux qui sont amis avec Michelle Obama sur Facebook sans se douter que sous ce nom se cachent deux jumelles texanes fans de Dolly Parton / Celui qui n’enlèvera pas le poster de McCain de la porte de son garage d'auxiliaire des pompiers de Macon (Georgia) / Celle qui avait écrit un si beau poème à l’éloge de Sarah Palin / Ceux qui ont fait une liste de revendications à adresser à la Maison Blanche au nom des Républicains Déçus / Celui qui se rappelle une promesse non tenue de Barack alors qu’ils fréquentaient la même école de Punahou d'Hawaï / Celle qui a obtenu le désamiantage d’un local social grâce à l’appui de ce sacré battant de Barack / Ceux qui estiment que le futur hôte de la Maison Blanche a une chance sur deux de ne pas être assassiné / Celui qui insinue que la mère d’Obama aurait également couché avec le frère de son ex / Celle qui croit fondamentalement à la bonne foi des deux tiers de l’humanité voire plus / Ceux qui estiment que John McCain eût mieux fait de se choisir une Sarah Palin mulâtre, Celui qui lit Histoire d’O à Bamako / Celle qui envoie un SMS à Oprah Winfrey pour lui dire que sans son soutien ce freluquet ne passait pas la rampe / Ceux qui n’ont pas trouvé le temps de voter, etc.

Avec Melnitz, de Charles Lewinsky, le roman familial devient universel. Prix du meilleur roman étranger.

RENCONTRE Un grand roman juif et un grand roman suisse : best seller dans les pays germanophones et aux Pays-Bas, ce livre foisonnant, émouvant et passionnant, constitue l’une des plus belles lectures de la rentrée. L’auteur, rencontré à Zurich, parle, en artisan, de ce magnifique ouvrage.

Le lecteur sait-il que, jusqu’en 1869, les Juifs n’avaient le droit de vivre, en Suisse que dans deux localités d’Argovie, Endlingen et Lengnau ? S’il l’ignorait, comme le soussigné, il découvrira bien d’autres faits méconnus de notre histoire dans Melnitz, qui n’a rien pour autant d’un « roman historique» ni d’un document sur la condition des Juifs en Suisse. La merveilleuse frise de personnages qui s’y déploie, certes très typée par ses traditions, ses rites et sa langue savoureusement pimentée de yiddish, ne se borne en rien à une tribu fermée. De la guerre de 1870 à la Shoah, l’Histoire avec une grande hache marque ce grand roman de l’intimité familiale ouvert sur l’Europe et le monde.

- La famille de Melnitz est-elle inspirée par la vôtre ?

- Pas du tout. Bien entendu, de nombreux détails se rapportent à mon observation personnelle, mais mes personnages sont purement imaginaires. J’ai grandi dans une famille de la moyenne bourgeoisie dont une partie était très orthodoxe. Pour celle-ci, par exemple, le théâtre représentait le diable. Comme les Meijer du livre, nous vivions les rites et les fêtes juifs selon la tradition, et la famille reste à mes yeux le premier groupe d’appartenance, mais les choses ont changé depuis lors.

- Votre roman fourmille d’histoires. Y avait-il des conteurs dans votre famille ?

- Non, les miens ne m’ont guère raconté d’histoires. Mais j’ai commencé de lire très tôt tout ce qui me tombait sous la main. D’abord omnivore et sans goût, j’ai été heureusement influencé, vers l’âge de 14 ans, par un prof qui m’a donné des tas de livres à lire en me faisant croire que je l’aidais à constituer la bibliothèque. C’est ainsi que j’ai accédé à la vraie littérature, découvrant Hemingway et tant d’autres bons auteurs.

- Et l’écriture ?

- Je l’ai toujours pratiquée de pair avec la lecture, et cela n’a jamais tari, dans tous les genres. J’ai écrit ma première tragédie à 8 ans. Quand ma première pièce a été jouée, j’avais 16 ans, et dès 14 ans je m’étais mis à fréquenter le théâtre avec frénésie.

- Vous envisagiez alors une carrière d’écrivain ?

- Sûrement pas ! Pour une famille comme la mienne, ce n’était pas sérieux. Mais j’ai bientôt pris mes distances et décidé, après mes études, de me lancer dans la dramaturgie et la mise en scène. Du théâtre, j’ai ensuite passé à la télévision, où je me suis retrouvé à la tête du département variétés, presque sur un malentendu. A cette époque, j’ai énormément écrit dans le genre du feuilleton et de la sitcom, parallèlement à des sketches et des chansons. Puis, d’un jour à l’autre, j’ai décidé de quitter ce « poste à vie » pour ne plus me consacrer qu’à l’écriture.

- Quelle a été la genèse de Melnitz ?

- C’est une longue histoire, que j’ai portée pendant des années. Un premier projet se concentrait sur l’entre-deux-guerres, puis il m’est apparu qu’on devait remonter plus haut, au temps où les Juifs étaient pour ainsi dire assignés à résidence.

- Le roman se subdivise en cinq chapitres datés : 1871, 1893, 1913, 1937, 1945…

- Ces unités de temps correspondent à la première ouverture de la « cage », en 1870, avec l’arrivée des Français, tolérés pour des raisons économiques ; à la gifle de la votation populaire interdisant l’abattage rituel, en 1893 ; à l’afflux des Juifs de l’Est, en 1913 ; aux persécutions du nazisme, à la veille de la guerre ; enfin aux lendemains de la shoah.

- Comment les personnages vous apparaissent-ils ?

- Je n’en ai pas la moindre idée ! Pas plus que je ne connais d’avance les péripéties du roman. Ce que je dois savoir pour commencer, c’est le début, la fin et le « style » du livre, Pour Melnitz, ainsi, je savais qu’il s’inspirerait du roman réaliste du XIXe siècle. Plus que du roman juif contemporain qu’on a évoqué, je me sens proche de Flaubert… Par ailleurs, plus qu’un roman juif, je crois que Melnitz est un roman suisse. J’y ai travaillé quatre ans durant, comme un artisan. S’il y a de l’art là-dedans, c’est au lecteur de le dire.

- D’où vient l’oncle Melnitz ?

- C’est un personnage dont ma grand-mère m’a parlé quand j’avais 8 ans : un homme au passé tragique, grande figure de Hollywood qui avait débarqué à Leipzig, où elle habitait, pour lui annoncer qu’elle devait fuir l’Allemagne où se préparaient de terribles événements…

- A quoi travaillez-vous aujourd’hui ?

- Je prépare la sortie de mon nouveau livre, un recueil de nouvelles qui n’a rien à voir avec Melnitz, de pure fantaisie !

- Que représente Melnitz par rapport à vos autres livres ?

- C’est d’abord le roman qui m’a offert, pour mes 60 ans, de devenir, contre toute attente, best seller ! Plus sérieusement, c’est un livre de la mémoire. Le problème du peuple juif est d’ailleurs là : dans ce trop-plein de mémoire…

La mémoire de l’immortel Juif errant

Dès sa première phrase, « Après sa mort, il revenait. Toujours », reprise au terme de l’incantation du dernier chapitre marquant le retour de l’immortel juif errant des enfers de la shoah, Melnitz est traversé par le double courant de la comédie et de la tragédie. Evoquant les innombrables histoires qu’à la fin du roman, comme des nuées d’âmes murmurantes, pourraient raconter les disparus, le vieil oncle déclare son amour à « ce pays où l’on se plaint de la faim quand le chocolat vient à manquer» et nous lance, lui qui sait tout et ne permettra à personne d’oublier : « Profitez de la vie. (…) Vous avez eu de la chance, ici, en Suisse »...

L’oncle Melnitz, âme omniprésente du roman surgissant à tout moment, les a tous connus, tous observés et conseillés, tous aimés et morigénés, les Meijer des quatre générations qui se succèdent ici, du marchand de bestiaux Salomon, figure patriarcale du Juif en voie d’intégration à Endlingen, au jeune docteur Arthur Meijer qui se fera humilier et tabasser par les nazis au moment de sauver celle qui deviendra sa femme.

Marqué par les événements du monde et la sempiternelle défiance envers les juifs, le roman nous touche par la capacité médiumnique de l’auteur à incarner des personnages. D’inoubliables figures de femmes (dont les deux demi-sœurs ennemies-amies Mimi et Hannele) de non moins fringants « fondateurs », tels les tailleurs Janki Meijer et Zalman Kamionker, et leurs descendants (le converti François Mejer ou les futurs martyrs), animent cette chronique familiale savoureuse et superbement orchestrée, dont la traductrice Léa Marcou (en dépit de quelques broutilles) rend l’essentiel de la musique et du rythme. Plein de vie et de poésie, restituant en nuances une cohabitation délicate parfois entachée de violence ou d’abjection, ce roman au déchirant épilogue prend la meilleure place dans une mémoire qui déborde largement la communauté juive.

Charles Lewinsky, Melnitz. Traduit de l’allemand par Léa Marcou. Grasset, 776p.

Ces articles ont paru dans l'édition de 24Heures du 15 septembre 2008.

A lire dans Le Nouvel Observateur: la belle présentation de Mona Ozouf, qui parle d'un livre "bouleversant"

PRIX FEMINA

Roman-exorcisme déjà plébiscité par le public, Où on va papa ? justement récompensé.

Bien connu pour une vingtaine de livres souvent marqués au sceau d’un humour doucement grinçant, du Pense-bêtes de Saint-François d’Assise à l’autobiographique Il a jamais tué personne mon papa, en passant par Le petit Meaulnes et ses récentes Histoires pour distraire ma psy, Jean-Louis Fournier, ancien complice de Pierre Desproges sur La minute nécessaire de Monsieur Cyclopède, a créé la surprise de cette rentrée littéraire avec un roman-récit d’une tonalité plus grave puisqu’il y est question de son parcours de père aux côtés de Mathieu et Thomas, ses deux garçons nés avec un lourd handicap moteur et cérébral et ne pouvant communiquer qu’en « lutin », selon l’expression de leur père fantaisiste…

Loin d’édulcorer le mélange d’accablement et de révolte qui l’a frappé, l’auteur d’Où on va papa ?, paru chez Stock, trouve les mots justes, sourire jaune en coin, pour dire ce qui a été vécu, notamment sous le regard souvent cruel des autres, avec ces enfants « différents » qui ont « de la paille dans la tête » et dont l’un, Mathieu, mourra « droit » à quinze ans après qu’on aura tenté de l’opérer pour le redresser. Et Fournier, déchirant, de préciser que c'est « aussi triste que la mort d'un enfant normal»…

Tendre et terrible, le livre de Jean-Louis Fournier, fort bien accueilli par la critique, fait déjà un véritable tabac en librairie, ayant passé largement le cap des 100.000 exemplaires et sans doute promis à un succès hors norme. Les jurés du Goncourt doubleront-ils la mise ? Modeste, l’auteur déclarait l’autre soir à la télévision que sa présence parmi les papables de deux grands prix, et plus encore le plébiscite du public, suffisait à le combler.

L’émotion est également au menu du prix Femina « étranger », attribué à Chaos calme (paru chez Grasset), vaste roman tenant du tour de force en cela qu’il ne s’y passe rien que d’intérieur dans la tête de son protagoniste, riche et pimpant homme d’affaires soudain terrassé par la mort de sa femme et reportant, sur sa fille, tout son désarroi. Déjà gratifié du prestigieux prix Strega en Italie, adapté au cinéma par Antonio Grimaldi avec Nanni Moretti dans le premier rôle, le livre de Veronesi est certainement l’une des meilleures lectures de l’été dernier. Enfin. Notons que c’est au comédien Denis Podalydès qu’est revenu le prix Femina de l’essai pour Voix off, paru au Mercure de France, suite élégante de variations autobiographiques ou le comédien se montre aussi à l’aise à l’écrit qu’à l’oral…

Des jours qui ont suivi et des jours suivants tout a été et tout sera oublié : c’est écrit et réglé comme sur des portées de papier de musique. Tout le temps que j’écris je le prends à l’oubli, ou du moins est-ce ce que je me dis pour me rassurer, pour justifier ce geste d’écrire, mais dès que, relevant la tête, je me prends à oublier que j’écris sur du papier de musique aux portées bien réglées, me reviennent les voix muettes de tous ceux que nous avons oubliés et que nous oublierons.

Or mes sœurs étaient là, muettes et oubliées, chacune venant seule, un jour d’hiver ou d’été, devant les tombes oubliées de nos père et mère, oubliant ou n’oubliant pas de s’arrêter devant le tas de cendres du Jardin du Souvenir où reposait notre frère. Chacune de mes sœurs. Là. Seule. Chacune avec ses pensées d’hiver ou d’été. Quadras ou quinquas ? Peut-être bien sexas tant qu’à faire, selon l’expression, et des mèches teintées, va savoir. Et se rappelant quoi ? Me disant quoi de leurs voix alternées ?

Je les vois bien attentives à l’instant, seules là-bas dans le grand cimetière de la ville où de lentes silhouettes cheminent de tombe en tombe, cherchant un nom, cherchant à se rappeler le visage de ce prénom-là, à déchiffrer ces chiffres, ces dates liées par un trait d’union - elle vint au monde et elle s’en fut, il naquit tel jour et tel autre il s’en alla, pour être bientôt oubliée, oublié.

J’avais pourtant noté, quelque part, qu’il ne faudrait pas oublier de parler de mes sœurs et des enfants de mes sœurs, des conjoints de mes sœurs et des maisons, des saisons et des humeurs de mes sœurs que la plupart du temps j’oubliais de même qu’elles m’oubliaient la plupart du temps comme, la plupart du temps, nous oublions ce qui n’a pas été noté et réglé comme sur les portées d’un papier de musique. Et les voici qui me reviennent tandis que le jour nous revient et avec lui tous nos souvenirs. On se retrouverait dans le noir à jouer au jeu de l’Aveugle, et rien n’en serait oublié : tout resterait écrit et réglé comme sur du papier de musique, à tâtons on se retrouverait ce matin, dans le jour aveugle où les yeux de nos morts nous lisent – et mes sœurs là-bas semblent petites devant la tombe de nos mère et père que tous avaient oubliée.

Le sentiment, avant l’aube, d’être au soir déjà, ne sera dissipé que par cette lumière attentive trouant de loin en loin les ténèbres de l’oubli, et voici que me reviennent, du fond de l’hiver qui vient et de tous nos hivers qui reviennent, ces quelques gestes, sous les lampes, et ces visages, ces patiences, ces attentes à n’en plus finir de ceux qui sont seuls sans avoir personne à le dire.

Ces gestes ne sont qu’à notre sœur aînée, Madame l’élégante là-bas dans un tea-room décent au nom de Marinella où elle s’est retrouvée après le cimetière, débarquée d’Espagne et y retournant ce soir même, cette façon d’être là sans que nul ne la voie que sous l’aspect de cette dame, la soixantaine, bien mise, l’air absent mais bien là tout de même, ce geste de prendre un journal et de le laisser aussitôt, ou de porter sa tasse de thé à ses lèvres et de la reposer, ces gestes d’hésiter, cette façon d’être là et de n’y être pas, me rappelle à l’instant ma mère traversant la rue ou ma sœur puînée s’accordant une clope de répit dans sa journée, et me revient de chacune le façon d’être seule un instant dans l’enchaînement des gestes de la journée, de chacune sa façon de n’avoir à ce moment-là que ses gestes à soi – et tout nous reviendrait, ainsi, de chacun, par ses gestes à nuls autres pareils.

L’émouvante beauté des gestes de la femme seule d’un certain âge, selon l’expression, se rappelant dans le tea-room jouxtant le cimetière de la ville de L., la rengaine Marinella de l’été de ses dix-huit ans à La Spezia. L’émouvante beauté de notre sœur aînée, plus revue depuis des mois, et qui se lève à l’instant dans son hacienda des Asturies et répète, comme à chaque aube, les gestes précis de préparer le continental breakfast de sa maison d’hôtes. Et ces gestes multipliés par autant de prénoms. L’émouvante beauté du prénom de Ludmila que je murmure ce matin dans ton cou en déposant à tes côté, d’un geste qui n’est qu’à moi, ton café grande tasse.

Sous la lampe le visage de ta mère dont l'absence te pèse jusqu'au sommeil. Laisse venir à toi, dormeuse, les enfants lumineux de la mémoire. Laissez les mots vous alléger de tout ce poids d’oubli. L’aube viendra et elle verra, par vos yeux, cette émouvante beauté.

(Extrait de L’Enfant prodigue, pp. 156-157)

Image: Lever du jour à Schoorl, 2007. Photo JLK.

7.

Et cet autre matin des mêmes années je serais reparti vers le nord et le fjord ensoleillé de Berg am See, aux bons soins de nos tantes incarnant alternativement la vigilance et la clémence, alias Greta et Lena, celle qui se croit vilaine et qui en souffre, qui est l’aînée et la plus posée, et celle qui ne fait que s’époumoner d’émerveillement devant toute chose et ne gronde jamais - la puînée qui me tient lieu de marraine.

C’est un monde dans le monde que le monde de Berg am See, où l’on sent encore le Héros ancien, du nommé Tell qui refuse de saluer le chapeau du tyran au prénommé Winkelried se jetant sur la ligne ennemie que défendent cent hallebardes pointées, sacrifiant ainsi sa vie pour opérer la trouée nécessaire à la ruée du bataillon.

Grossvater nous serine que ce sont ceux-là, ou plutôt l’esprit encore vif de ceux-là chez les nôtres, qui a fait réfléchir et fléchir Hitler le mauvais. Notre grand-père paternel, dit le Président, est d’avis, pour sa part, que la Chance et les Circonstances y sont aussi pour quelque chose, et Lena se range à cette école, tandis que Greta penche pour l’autre parti, et de tout cela découle une controverse à répétition qui nourrit incidemment mes premières rêveries géographiques et militaires.

Au vrai, Berg am See est le plus bel album de géographie et de stratégie potentielle qui se puisse imaginer puisque tout s’y trouve rassemblé en plein air, jusqu’au désert minéral et au mouvement sidéral du ciel le plus changeant qui soit en dehors des données caraïbes, incitant à tout coup à l’exaltation picturale.

Si je parle de nord et de fjord à propos de Berg am See c’est que c’est la réalité puisque chez Grossmutter ma sœur puînée et moi nous dormons face à un fjord bitumé et que le lac à forme d’araignée de Grossvater est au nord de notre lac natal.

Ma sœur puînée a peur du noir du fjord suspendu face à nos lits jumeaux, aussi nos tantes conteuses nous racontent-elles des histoires et celle surtout d’un petit garçon s’envolant du noir du fjord emporté par des oies, et de fait on voit, sur la grande toile tavelée d’embus, une traînée blanche s’élevant d’entre les hautes parois, qui diminue l’effroi de ma sœur puînée, et d’autant plus que nos tantes nous jurent que ce fjord n’est pas pour de vrai puisque ce n’est qu’un tableau.

Pourtant un autre jour, en joyeuse excursion (c’est notre tante Lena qui parle volontiers de joyeuse excursion) nos tantes raconteuses constatent, devant l’imposant panorama (là c’est plutôt la façon de parler toujours un peu solennelle de notre tante Greta) que Berg am See décidément figure un incomparable tableau, plus encore : que nous sommes dans le tableau, et le même soir ma sœur puînée se met à frissonner d’angoisse renouvelée en craignant d’être avalée par le noir du fjord.

La question qui se pose alors tient à distinguer ce qui est pour de vrai de ce qui n’est qu’un tableau, et comment éviter de tomber dans le noir du fjord qui-n’est-qu’un-tableau. Or je crois avoir compris, dès mes sept ans, ce qui distingue le mot de la chose, et la chose évoquée de la chose elle-même, mais je peine à l’expliquer à ma sœur puînée, et plus tard j’aurai plus de peine encore à lui expliquer que si la chose existe la chose évoquée n’existe pas moins.

De fait, c’est à sept ans, l’année précédant de deux ans celle des réfugiés hongrois et de l’hiver le plus rigoureux de nos enfances, que je comprends que le tableau n’est que le tableau mais qu’il est un paysage aussi paysage et parfois bien plus que ceux dans lesquels nous entrons bel et bien au gré de nos joyeuses excursions.

Je ne me suis pas encore dédoublé mais cela commence de se manifester. A la Petite Ecole, déjà, la demoiselle Chambordon s’est inquiétée de me voir m’attarder plus que les autres devant la caisse à sable à regarder le pays qu’elle a magiquement reconstitué, où tel morceau de verre bleu représente, au sud, notre lac natal, et tel autre, plus au nord, le lac en forme d’étoile de Berg am See; or j’y serais resté des heures, au point que cela m’aura valu l’inscription de dans mon carnet : se laisse entraîner par son imagination.

Mais qu’aura fait Chambordon elle-même en figurant, au moyen de minuscules tétraèdres de bois blond, les fortifications de béton de type Toblerone qui protègent les frontières du pays contre l’invasion ? Et au fait, j’y pense à l’instant : où s’est-elle procuré ces ravissants polyèdres ? Au fil de quelle ingénieuse recherche notre maîtresse de la Petite Ecole aura-t-elle déniché ces objets bel et bien destinés à entraîner notre imagination ?

Expliquer à ma sœur puînée que le noir qu’elle voit ne va pas l’avaler mais que le tableau, Grossvater l’a répété, doit être regardé parce qu’il semble aussi vrai que la réalité, se révèle non moins délicat que de lui faire comprendre, lorsque nous recevons un Toblerone, que la guerre est finie, laquelle n’a d’ailleurs jamais ravagé le pays, sans avoir été cependant pour de semblant, et que les Toblerone destinés à nous protéger n’étaient pas de chocolat mais de béton armé.

Dire que j’aime la guerre, à sept ans, autant que le chocolat, n’est pas un effet de mon absence présumée de sens des réalités : c’est évidemment la preuve du contraire.

Le pays de Berg am See m’est incessamment réel, plus encore que celui de mon lac natal, peut-être parce que j’y vois mieux la guerre et les drapeaux, les glaciers et les bateaux.

Regarde, nous ont toujours dit nos père et mère, regardez ce qu’il y a ; regarde la mer me souffle encore mon grand-père qui repose je ne sais même plus dans quel cimetière; regardez l’arc-en-ciel, regarde le funiculaire - regardez ce palais tout blanc : c’est le Taj Mahal, déclare fièrement notre père à la séance d’inauguration du petit projecteur vert qu’on appelle lanterne magique et qui nous fera tant voyager les jours de pluie passés dedans, regardez donc la mangouste et le serpent, l’abeille tapissière et le radar de l’oreillard…

Mais nous ne faisons pas que regarder : nous plongeons les yeux ouverts dans l’eau des lacs et dans l’air bon à respirer (respirez le bon air, nous serinent nos tantes si portées à de joyeuses excursions), il fait bon nager et se laisser couler au fond des lacs, marchons au fond des lacs, laissons-nous entraîner par nos imaginations.

Soit, les mères et les tantes se défient des reflets : je l’admets, mais est-une raison pour ne pas déraisonner ? Or dès sept ans je déraisonnerai, et jamais elles ne s’en feront une raison, d’où cette guerre à vie que nul d’entre nous ne gagnera, je l’admets, ni la guerre ni la mer.

Nous cheminons sur une arête et notre tante Greta, en knickerbockers, nous fait observer les traces de la mer, précisément. Regarde le fossile, nous dit posément notre tante la plus posée : on dirait l’empreinte d’un ange, mais c’est du temps où les oiseaux géants avant l’air de serpents, tandis que les poissons volaient, et peut-être est-ce au temps du Déluge de Noé que la mer a tout recouvert avant que tout renaisse ?

J’ai sept ans et je regarde le monde qu’on me dit que Dieu a fait en sept jours, et je laisse courir mon imagination au fil des mots qu’elle tire du fameux chapeau, comme de verts drapeaux. Plus tard viendra le sperme mais je n’en ai cure. Plus tard viendra le sang de mes sœurs, et cruel sur les mains des hommes et vicié dans le cœur des vicieux, mais que sait-on à sept ans ?

Image: JLK, Berg am See, huile sur toile, 2008.

Celui qui use de la liste comme d’un moulin à prière / Celle qui craint que l’énumération du monde n’aboutisse à un relativisme dissolvant / Ceux qui se demandent à quoi riment ces litanies absurdes / Celui qui retombe en enfance à chaque fois que la neige s’annonce par la clarté d’avant l’aube / Celle qui écoute Le Banquet du vœu 1454 en songeant à ce que fut la vie de son père mort dans la nuit / Ceux qui se sont construits des châteaux de mots en Espagne / Celui que la bonté inattendue de ses semblables surprendra toujours / Celle qui a banni le mot confiance de son vocabulaire / Ceux à qui l’on explique qu’ils ne sont plus bienvenus sur le territoire national / Celui qui te prend les mains avant de fondre en larmes / Celle qui a résolu d’accueillir son oncle Marc à sa sortie de taule / Ceux qui se sont rencontrés au parloir du pénitencier et ont refait leur vie à l’insu de leurs taulards respectifs / Celui qui se rappelle les paroles de toutes les chansons des Chats sauvages et d’abord celle qui dit comme ça que les filles te rendent marteau / Celle qui tapine pour offrir des études supérieures de secrétariat si possible de direction à sa fille Louloute / Ceux qui considèrent que les Anciens avaient raison de considérer la Lune comme le foie mélancolique du monde / Celui qui court à la mer et plonge sept fois la tête dans les flots / Celle qui se considère comme la réincarnation de la Reine de la Nuit à l’agacement manifeste de Fernande l’organisatrice du Jeu de Rôle des anciens du ski-club / Ceux qui recapitalisent leur banque d’émotions /Celui qui se demande dans quelle mesure son optimisme procède de l’état de meurtre / Celle qui voit l’avenir de sa carrière de gestionnaire évoluer sous le signe du MALUS / Ceux qui ont mal à leur portefeuille d’actions / Celui qui fut toujours infoutu de se soucier le moins du monde d’économie / Celle que la seule idée de mettre de l’argent de côté fait gerber (dit-elle) / Ceux qui avaient à cœur de s’acquitter de leur dû rubis sur l’ongle (disent-ils) au temps qu’ils situent dans le temps, etc.

Celui qui use de la liste comme d’un moulin à prière / Celle qui craint que l’énumération du monde n’aboutisse à un relativisme dissolvant / Ceux qui se demandent à quoi riment ces litanies absurdes / Celui qui retombe en enfance à chaque fois que la neige s’annonce par la clarté d’avant l’aube / Celle qui écoute Le Banquet du vœu 1454 en songeant à ce que fut la vie de son père mort dans la nuit / Ceux qui se sont construits des châteaux de mots en Espagne / Celui que la bonté inattendue de ses semblables surprendra toujours / Celle qui a banni le mot confiance de son vocabulaire / Ceux à qui l’on explique qu’ils ne sont plus bienvenus sur le territoire national / Celui qui te prend les mains avant de fondre en larmes / Celle qui a résolu d’accueillir son oncle Marc à sa sortie de taule / Ceux qui se sont rencontrés au parloir du pénitencier et ont refait leur vie à l’insu de leurs taulards respectifs / Celui qui se rappelle les paroles de toutes les chansons des Chats sauvages et d’abord celle qui dit comme ça que les filles te rendent marteau / Celle qui tapine pour offrir des études supérieures de secrétariat si possible de direction à sa fille Louloute / Ceux qui considèrent que les Anciens avaient raison de considérer la Lune comme le foie mélancolique du monde / Celui qui court à la mer et plonge sept fois la tête dans les flots / Celle qui se considère comme la réincarnation de la Reine de la Nuit à l’agacement manifeste de Fernande l’organisatrice du Jeu de Rôle des anciens du ski-club / Ceux qui recapitalisent leur banque d’émotions /Celui qui se demande dans quelle mesure son optimisme procède de l’état de meurtre / Celle qui voit l’avenir de sa carrière de gestionnaire évoluer sous le signe du MALUS / Ceux qui ont mal à leur portefeuille d’actions / Celui qui fut toujours infoutu de se soucier le moins du monde d’économie / Celle que la seule idée de mettre de l’argent de côté fait gerber (dit-elle) / Ceux qui avaient à cœur de s’acquitter de leur dû rubis sur l’ongle (disent-ils) au temps qu’ils situent dans le temps, etc.

Si vous détestez ces listes, infligez-en la lecture à vos ennemis: Http://Publie.net

Image: Philip Seelen