Le prince Fiodor vilipendait tout son avoir, disait Grossvater, que c’en était une vergogne.

Au début de son exil, on racontait qu’il avait plus de fortune que tous les hôtes de Berg am See réunis. Mais il n’a pas su résister à la tentation, de sorte que le démon du jeu l’aurait ruiné, s’il n’était mort avant.

On ne doit pas jouer, disait Grossvater : c’est mal. Cela non plus, Dieu n’a pas pu le vouloir. Et s’Il a puni le prince Fiodor de s’être tellement enivré et d’avoir tant fumé et tant joué avec Lord Hamilton et les autres Messieurs, Il n’a fait qu’appliquer Sa Loi. Que ceux qui ont des yeux voient ! Que ceux qui ont des oreilles entendent !

Pensez que le prince Fiodor ne se levait jamais avant des onze heures du matin, alors de quoi s’étonner ?

On commence à jouer, disait Grossvater. On met d’abord une petite somme : mettons cinq francs. Et puis on met plus – c’est le démon du jeu. On met donc dix francs. Pensez à tout ce qu’on achèterait de nécessaire avec ça ! Et puis on met encore plus. On met cent francs. Et alors c’est fini terminé. Schluss : on est perdu !

Et savez-vous ce que faisait ce fou de Russe certains dimanches, quand il avait bu jusqu’au matin ? C’est presque ne pas croire, et pourtant Grossmutter aussi l’a vu.

Donc le jour du Seigneur, le prince Fiodor descendait à l’église du village avec Lord Hamilton. Ils prenaient par le sentier muletier, et c’était le vieux diplomate qui soutenait le prince Fiodor, lui qui avait à peine trente ans. Ensuite, le prince allait se mettre juste au-dessus du parvis, derrière un mélèze accroché à la pente, et quand les gens sortaient de la messe, il plongeait ses deux mains dans ses poches et en sortait des poignées de monnaie qu’il faisait pleuvoir de là-haut. Alors les enfants du village se jetaient les uns sur les autres comme les diables de la Géhenne. Et cela faisait rire les deux insensés ! C’étaient pourtant des Messieurs, mais lorsqu’ils sont pris de boisson, le maître et le valet sont pareils.

Maintenant, vous pouvez regarder la longue-vue.

De la galerie du Grand Hôtel désaffecté de Berg am See où il nous avait entraînés cette fois-là, pendant que Grossmutter et nos tantes préparaient le goûter au milieu des gentianes, Grossvater désignait un chemin longeant un promontoire d’herbe ensoleillée d’où il semblait qu’on eût pu se lancer dans les eaux de cristal émeraude du lac, en contrebas.

Regardez, disait Grossvater, mais chacun son tour : voilà par où arrivaient les hôtes, dans le temps, tous à dos de mulet, sauf le prince Fiodor qui se faisait transporter par l’ancienne chaise à porteurs.

Et là-haut, poursuivait Grossvater, c’est le Teufelhorn.

A la longue-vue, on voyait deux espèces de cornes et l’arête d’un long museau de pierre à l’aplomb du clocher de la chapelle anglicane flanquant le Grand Hôtel.

C’est là-haut que le Sepp emmenait les Messieurs pour quelque argent, disait Grossvater. Des trois fils du carillonneur de Berg am See, ce Sepp était le seul qui ne buvait pas, et puis on disait que sa bravoure en faisait un autre Winkelried.

Alors le prince Fiodor, quand il s’est mis à tousser, a voulu que le Sepp monte au Teufelhorn pour y allumer un feu à l’occasion de son anniversaire. Et les Messieurs buvaient avec lui, ce soir-là, en attendant la tombée de la nuit. Et le prince Fiodor, à l’instant où l’on a vue la lueur du feu sur la montagne, s’est levé et a dit qu’il allait bientôt mourir mais qu’il laisserait un pécule au Sepp à la condition qu’il commémore ainsi son souvenir d’année en année. Et il en fut selon sa volonté, après le décès du pauvre type, jusqu'à ce triste printemps où l’avalanche a emporté le Sepp.

Dans le temps, dit encore Grossvater, comme nos tantes, probablement à notre recherche, donnaient de la voix de tous côtés, on ne vivait pas comme au jour d’aujourd’hui, et pourtant il y avait déjà le Bien et le Mal, et en cela rien n’a changé.

Au commencement, Dieu n’a pas créé le riche et le miséreux, mais Il a établi Adam et Eve dans le jardin, et c’était bien comme ça.

Ensuite, tout remonte à la faute, sans quoi vous n’auriez pas tant de pauvres bougres. Car voilà ce qui se passe depuis l’affaire du Serpent : l’homme fait tout ce qui est défendu, et c’est alors qu’il s’égare dans les ténèbres, tout comme Caïn que Dieu a maudit.

A supposer que vous donniez la même somme le matin à deux particuliers, ajoutait-il, vous pouvez être sûrs que le soir, l’un des deux aura tout dépensé alors que l’autre se sera dépêché d’aller faire un versement à sa Caisse d’épargne. Et Grossvater nous enjoignait, une fois de plus, de mettre de côté sou par sou afin d’avoir de quoi plus tard.

D’un côté, il y a donc le Bien, disait-il encore, et de l’autre il y a le Mal. Ce que l’homme a semé, il le moissonnera.

Grossmutter qu’on voyait coudre ensemble des carrés de laine destinés aux missions des pays chauds, c’était le Bien. Tandis que le mal était d’enfreindre les Dix Commandements, de céder à l’attrait de l’un ou l’autre des Sept Péchés Capitaux, de ne pas honorer la mémoire du Général, de fouler les plates-bandes de tante Greta, de se présenter à table les ongles en deuil ou de ne pas se tenir tranquille à la messe au risque de se trouver privé non seulement du Salut mais encore de la traditionnelle friandise de l’étape dominicale au tea-room La Couronne.

-

-

Fugue pour rien

Retour sur le Prix Médicis

On ne sait trop où fuit le protagoniste de Fuir, mais il y fuit et on le suit, un peu comme on jouerait à suivre n’importe qui dans la foule de la rue, à ceci près que le quidam fuit jusqu’en Chine, ce qui n’est guère plus remarquable pour lui que s’il fuyait en Belgique ou dans sa baignoire. L’important n’est évidemment pas dans ce qu’il découvre en Chine (à savoir rien) où il ne sait pas ce qu’il cherche ni non plus ce qu’il fuit, ayant constaté que ceux qu’il croyait le menacer ne le menacent pas vraiment, qu’il se fait des idées et que tant qu’à fuir il le pourrait aussi bien à l’île d’Elbe où le ramène bientôt une téléphone de Marie, l’amie qui l’a envoyé en Chine pour affaires chic et qui perd ensuite son père, comme cela arrive dans la vie.

Ce qui compte n’est pas le but mais le chemin, disait un sage plein de sagesse, et c’est ce qu’on se dit en fuyant dans la foulée de l'élastique personnage de Toussaint qui bondit et rebondit de page en page et de lieu en lieu en faisant pom-pom comme une balle de tennis sur un court élégant. Dans la foulée on copule dans une étroite chiotte de train chinois, ce qui peut faire sourire si l’on considère l’immensité disponible en Chine pour s’adonner à la Chose, mais ce n’est qu’une péripétie de cette fuite où tout se fait comme ça, pour rien peut-être ? Presque aussi rien, n’était le Médicis, que de passer trois jours chez la mère du Goncourt…Jean-Philippe Toussaint. Fuir. Minuit, 185p.

-

Comptines de l'horreur

La Question à la scène

Lorsque Katek Yacine, le poète algérien, raconta la tragédie vécue par son peuple à Bertolt Brecht, celui-ci lui conseilla d’en faire… une comédie. Or c’est le même choix, apparemment paradoxal, mais qui aboutit à un résultat troublant, qui oriente l’adaptation « décalée » de La question d’Henri Alleg, telle que l’ont conçue François Chattot, signant à la fois la mise en scène et une scénographie un peu surchargée, frisant le kitsch, et Jean-Pierre Bodin, en interprète hypersensible, vivant le texte dont l’abomination l’amène, malgré son apparent détachement, à un pic final d’émotion.

Le texte de La question détaille, de manière déjà très théâtralisée, quoique sans pathos, en séquences évoquant puissamment le décor, les objets et les traits de chaque personnage, les séances successives de torture, par l’électricité (la fameuse « gégène »), l’eau, les coups et le sérum de vérité, qu’Henri Alleg a subi durant un mois dans sa prison d’Alger, en juillet 1957. Le but de ces supplices était de faire cracher au prisonnier les noms de ses camarades. Or Alleg a opposé, au sadisme de ses tortionnaires prétendant défendre la Civilisation contre les menées des « ratons », la conduite sans faille d’un « dur », ainsi que les paras l’auront eux-mêmes reconnu. Ce récit bouleversant pourrait être dit sans le moindre effet sur une scène dépouillée. Or la présente interprétation, immédiatement mise à distance par le ton et les postures du comédien, en module la progression par de multiples contrepoints, dont les plus convaincants tiennent à la reprise, sous forme chantonnée et rimée à la manière des comptines enfantines, d’éléments du récit particulièrement odieux. Ce parti pris n’allait pas sans risque d’édulcoration, accentuée par le bric-à-brac de la scénographie. Mais Jean-Pierre Bodin le « vit » en incarnant bel et bien la noblesse et la dignité des mots opposés par Henri Alleg à la vulgarité bestiale de ses bourreaux et à l’abjection de leurs supérieurs.

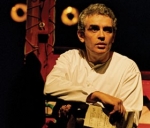

Vidy-La Passerelle, jusqu’au 18 décembre. Loc : 02 619 45 45 ; www.vidy.chPhoto Mario del Curto: Jean-Pierre Bodin

-

Les mots du vrai

En lisant Poisson-Tambour de Corinne Desarzens

A La Désirade, ce jeudi 1er décembre. – Le ciel est ce matin comme d’acier bleuté, soyeux, limpide, dur et doux, en train de se roser au-dessus des monts enneigés, et le lac coule immobile comme une chape argentée jusque-là bas où elle dort encore, le lac immense qui me rappelle une fois de plus le Saint-Laurent que nous avons longé ensemble un jour durant en Falcon blanche à ailerons, elle et sa fille folle de chevaux, elle qui est un peu cheval et qui écrit par terre et dont les mots donnent des quatre fers dès la première page de ce livre que j’attendais comme aucun autre ces temps.

Je ne prétends pas que les autres soient faux, mais je sais que celui-ci est vrai. Pas à cause de l’exorcisme seulement. Pas seulement à cause du train-congre arrêté sous ses fenêtres dont l’immobilité lui a annoncé, avant le coup de téléphone, que c’était pour son frère. Pas à cause seulement de ce drame mais à cause de tout ce qui amène chez elle aux mots.

Et voici ses premiers mots sous la couverture de Nicolas de Staël qui était du même métal pur où la moindre paille fait tout éclater :

« On ne connaît pas ses proches. Rien de nos plus proches. Je ne sais rien de mon frère. Pas même s’il préférait le vert au bleu, ni ce qu’il mettait dans son café. Ni le diamètre de sa calvitie. J’aurais dû monter sur une chaise, pour le savoir, ou passer derrière lui, les rares moments où il acceptait de s’asseoir. Il était grand, beau, brusque, le poil acajou, de cette nuance que n’importe quelle femme voudrait avoir aujourd’hui. Je ne l’ai jamais touché. Parler vaut mois que toucher »...

Je serais tenté de recopier ce livre de bout en bout, comme d’une écriture sainte. Mais non je ne mélange pas tout : je sais à peu près ce qui est sacré et ce qui ne l’est pas. Cela s’annonce par un tambour, et c'est une parole toute simple et belle qui va dire de grandes choses sans en avoir l’air. Par exemple : « C’est un dimanche. Dimanche n’appartient pas au temps. Dimanche appartient au sucrier. Au lait, à la farine, à l’œuf. Les miettes parlent. Le lait empêche de crier. Les heures avancent autrement. Un sursis. Un jour confortable sans rien d’autre à faire que d’être ensemble ».

Puis un choc. Le souvenir d’avoir une nuit percuté un grand duc. Le « bruit d’oreiller » du grand duc. « Ce choc sourd parle d’un plumage merveilleux, de la nuit, partout, de lenteur plus que de violence »…

-

Les Mahométans

Chez les Mahométans disait Grossvater, à celui qui a volé, on coupe la main. Ce qui est juste est juste. Et il faisait le geste, avec une main, de trancher l’autre, supposée avoir fauté.

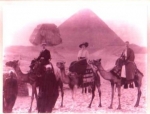

Au-dessus du poêle de la Stube (la chambre commune) se trouvait une grande photographie montrant Grossvater et Grossmutter au temps du Royal, juchés sur deux chameaux que conduisaient deux personnages vêtus de longues robes noires.

Celui qui va devant, nous avait dit Grossvater, c’est Mustapha, ce qui nous avait fait rire, à cause du maraudeur tigré de nos voisins, à la Rouvraie. Et celui de Grossmutter, c’est Brahim. Le Dieu de Mustapha et de Brahim est Allah. Quand ils vont prier, ils se prosternent ainsi en direction de La Mecque – et Grossvater s’était prosterné devant nous –, et jamais ils n’osent boire une goutte d’alcool, car Allah l’a défendu. Et nous pouvions distinguer, sur la photo sépia, les mains intactes des deux Mahométans.

Ensuite nous passions à table. Durant la prière, je fermais les yeux pour mieux voir Dieu, ainsi que me l’avait recommandé Tante Greta. Et le soir, après qu’il avait rangé sa bécane de colporteur à côté de l’atelier du facteur d’orgues, son plus vieux locataire, Grossvater y allait d’une autre litanie.

On reconnaît l’homme à son travail, disait-il. Lorsque Dieu a chassé Adam et Eve du Jardin, Il savait ce qu’Il faisait. On doit faire son travail comme il faut. Parce que si l’homme ne travaille pas, il va à la taverne et s’enivre pour oublier. Et comme l’argent vient bientôt à lui manquer, car tout se paie, voilà que l’homme est dans les dettes jusqu’au cou.

En outre, convoiter des douceurs, lit-on dans les Proverbes, est un péché, disait Grossvater.

Ainsi, au moment où, rituellement, avant le coucher, Grossmutter faisait passer, autour de la table de la Stube, la grande boîte ornée de vues polychromes des Alpes toujours pleine de choses délectables, les yeux de Grossvater se vrillaient-ils soudain à sa Bible ou à ses glossaires.

De fait, l’Ecriture Sainte et les langues étrangères qu’il avait pratiquées jadis, et dont il se gardait tant bien que mal de perdre l’usage, constituaient l’essentiel de ses lectures vespérales.

Telle année, il nous apprenait ainsi à souper que le fromage, en arabe, se dit ghibne ; et telle autre, que l’expression appropriée à l’infortune du voyageur victime de quelque Italien aux doigts longs se traduit par gli è stato rubato il portafoglio.

Or, dès que Grossvater se mettait à parler d’autres langues que celles de Guillaume Tell ou du Général, son regard s’allumait.

Il disait good night, sleep well en se penchant vers nous, ou bien il disait buenas noches, hasta manana, ou encore, en français pointu de Paris, qu’il connaissait d’un séjour au Ritz, au temps de son apprentissage, il disait bonsoir Froufrou en clignant de l’œil à celle de mes sœurs qui étaient là, et Tante Greta secouait la tête, l’air de trouver que c’étaient là de drôles de manières, cependant que, de son côté, Grossmutter demeurait silencieuse comme à l’accoutumée, les yeux baissés sur son ouvrage.

Puis l’une ou l’autre de nos tantes nous conduisait à la mansarde et, si c’était Tante Greta, nous faisait répéter les versets du jour :« Dans les cités de la savante Asie

Chez les enfants sauvages du désert

Et jusqu’au sein de la Polynésie

La Vérité marche à front découvert ».

La mansarde exhalait des odeurs d’herbes séchées, de naphtaline et de vieux chapeaux.

Pour échapper aux yeux scrutateurs de l’ours aux parapluies, je n’avais qu’à me tasser sous le duvet, contre la paroi orientée au levant, vers le Mont Righi et La Mecque, pendant qu’on nous faisait la lecture de Pinocchio.

Pinocchio était en bois et il parlait, tandis que l’ours aux parapluies, qu’on avait retiré du hall d’entrée parce qu’il faisait nid à poussière, au dire de tante Greta, ne parlait pas bien qu’il fût lui aussi en bois.

Quant à mon Mâni (ours en peluche), il n’était en bois ni ne parlait, mais c’était mon Mâni que je n’aurais lâché, en de tels instants, pour tout l’or du monde.

-

Question de conscience

Rencontre avec Henri Alleg, auteur de La Question.

Rencontre avec Henri Alleg, auteur de La Question.En février 1958 parut, aux fameuses Editions de Minuit (issues de la Résistance), un petit livre terrible décrivant, faits précis et noms à l'appui, la pratique de la torture appliquée dans les commissariats et les prisons d'Algérie par les policiers et les militaires de la France démocratique. L'auteur de ce témoignage, Henri Alleg, se trouvait encore incarcéré, après avoir été torturé en juillet 1957. Lié à la cause de l'indépendance algérienne depuis ses jeunes années, membre du Parti communiste et directeur dès 1950 d'Alger républicain (où Albert Camus avait passé avant lui), Henri Alleg fut condamné à dix ans de prison pour «atteinte à la sûreté de l'Etat». Au péril de sa vie, il parvint néanmoins à transmettre à son avocat, sous forme de feuillets réduits en petits cubes, les pages de La question que son épouse Gilberte, chassée d'Algérie à Paris, dactylographiait à mesure. Dès sa parution, La question provoqua un débat virulent, exacerbé par son immédiate interdiction. Pour éclairer la destinée d'Henri Alleg, Mémoire algérienne , captivant récit paru récemment, retrace, de 1939 à l'indépendance, et au-delà, la saga d'un engagement existentiel et politique irréductible, certes marqué par la stricte observance communiste mais relevant finalement de l'absolue fidélité d'un homme qui a «payé» pour son idéal…

- Henri Alleg, quelle signification particulière revêt la création théâtrale, aujourd'hui à Lausanne, de La question?

- L'impact de ce livre est évidemment tout autre qu'à sa parution, à l'époque d'une guerre qu'on présentait comme celle de la civilisation contre la barbarie, dont mes révélations entachaient gravement l'image. L'ensemble de la presse a d'abord ignoré ou nié mon témoignage, avant que les plus grandes consciences de l'époque, de Sartre à Malraux, Mauriac ou Martin du Gard, ne prennent ma défense. Ensuite, il aura fallu quarante-cinq ans jusqu'à la reconnaissance des faits par les ordonnateurs de la torture, tels Massu et Aussaresse. Aujourd'hui, c'est le débat sur la torture d'une manière plus générale qui est relancé, notamment au moment où les Américains la réintroduisent par des voies détournées, quand ils ne visent pas à la légaliser. Je suis content, en outre, que cette adaptation défendue avec beaucoup de conviction et de talent par l'équipe réunie se fasse en Suisse, où j'ai retrouvé la liberté en 1961, après mon évasion de la prison de Rennes, et plus précisément à Lausanne, où La question fut réédité peu après son interdiction, à l'initiative de Nils Andersson.

- En tant que communiste, comment avez-vous réagi lorsque vous avez appris que la torture, entre autres crimes, avait été commise au nom de votre idéal? Pensez-vous que celui-ci justifiait de tels «moyens»?

- Moralement et politiquement, je ne pense pas que la fin puisse jamais justifier les moyens. Lorsque nous étions en Algérie, nous nous préoccupions surtout des problèmes liés à la situation du pays. En ce qui me concerne, je ne savais pas, alors, ce qui se passait exactement en Union soviétique, qui restait un modèle à mes yeux. Par la suite, la révélation progressive des erreurs ou des crimes commis au nom du communisme n'a pas entamé l'idéal auquel je croyais et continue de croire. Cela étant, il ne faut pas se masquer la réalité: si nous voulons qu'une société plus juste advienne un jour, nous avons à étudier très précisément ce qui s'est passé pour en tirer les conséquences. Pour l'essentiel, je reste cependant fidèle à mes positions de jeune homme, n'ayant jamais désiré faire fortune ni exercer aucun pouvoir. En définitive, je n'ai jamais fait qu'aspirer à un monde plus fraternel, et cela me semble plus d'actualité que jamais, alors que l'inégalité, le chômage, la misère, l'absence de perspectives désespèrent tant de jeunes gens, comme on l'a vu tout récemment en France.

- Quels vœux faites-vous pour l'avenir de l'Algérie?

- Le combat pour l'indépendance de l'Algérie que nous avons mené ne se bornait pas à la conquête d'un drapeau, mais devait concrétiser les aspirations de nombreux autres pays colonisés. Nos espérances n'ont pas été satisfaites, la démocratie a été ruinée par des méthodes dictatoriales et le pays a été vidé d'une partie de ses meilleurs éléments, découragés par les conditions de vie, et saignés par dix ans de terrorisme. Quant à l'avenir, je ne le vois qu'avec le retour à la démocratie, contre le règne d'une minorité qui fait, si j'ose dire, son beurre sur le pétrole et le gaz…

»Vidy, La Passerelle. La question. Jusqu'au 18 décembre. Loc.: 021 619 45 45; www.vidy.ch

»Henri Alleg. Mémoire algérienne. Stock, 407 pp.

La question. Minuit, 111 pp.Cet article a paru dans l'édition de 24Heures du 30 novembre

Photo de Patrick Martin

-

Une rencontre délicate

Questions à Henri Alleg

Je vais rencontrer demain le vieux communiste Henri Alleg auteur de La question, où il a témoigné de la torture qu’il a subie en Algérie, et qui fait l’objet d’une adaptation théâtrale en nos murs.

J’ai préparé cette rencontre en lisant Mémoire algérienne, le gros ouvrage qu’il vient de publier et qui me laisse extrêmement perplexe. A le lire, en effet, j’ai le sentiment que le communisme dans le monde n’a répandu que des bienfaits ou que, dans les pires cas, ce fut toujours à cause de ses ennemis qu’il a failli.

Or je me demande bien ce que va répondre ce vieux-croyant aux questions que je vais lui poser. En premier lieu, je vais lui demander ce qu’il ferait en Algérie, aujourd’hui, à supposer que lui soient donnés les pleins pouvoirs. Ensuite je vais lui demander quelle Algérie il appelait de ses vœux à l’époque de Ben Bella ? Puis je vais lui demander s’il est, aujourd’hui de par le monde, un régime qui corresponde à ses vœux ? Lui qui a signé un Victorieuse Cuba persistera-t-il à chanter des louanges à Castro ? Enfin je vais lui demander ce qui le révolte le plus dans le monde actuel et s’il est, à ses yeux de contempteur de la torture, des fins qui, pour certains régimes, justifient certains moyens ?

Je ne sais trop ce que va donner cette rencontre. Le vieil homme est paraît-il adorable, mais je n’adore pas son livre et me demande si Madame Epouse, qui supervise chaque entrevue à ce qu’on m’a dit, adorera vraiment mes questions ? -

La Faute

Avec l’argent de ce taxi, dit une fois Grossvater d’un ton de reproche à Tante Greta, comme nous venions de débarquer pour les grandes vacances, on aurait acheté une quantité de pain !

Alors tante Greta lui répondit du tac au tac, tout en dialecte, tandis qu’elle rangeait nos vêtements dans la penderie et que Tante Lena montait le reste de nos affaires à la mansarde.

Mais Grossvater poursuivait déjà : Dieu n’a pas pu vouloir le gaspillage.

Au commencement, il a mis Adam et Eve dans le Jardin, et tout était en ordre : les fleurs poussaient. Chacune selon son espèce, les arbres donnaient et il y avait aussi des denrées coloniales et des comestibles, selon leur espèce.

Dieu avait tout prévu de manière à ce qu’on fût paré, mais voilà que l’homme a fauté.

L’homme veut toujours plus, disait Grossvater, alors il finit par faire des dettes.

Nous n’y comprenions rien, les enfants. Cependant, nous imaginions le lapin et le cheval fumant leurs cigarettes, sans oser nous échapper de là.

Quant à nos tantes, elles s’évertuaient à le faire taire, mais Grossvater continuait, imperturbable : et parce qu’il a fauté, l’homme a été chassé du Jardin, et la femme avec, et Dieu les a punis en les envoyant travailler à la sueur de leur front. Jawohl ! -

Un grand roman

En lisant Le siège de l'aigle de Carlos Fuentes

On mesure mieux, à la lecture du Siège de l’aigle de Carlos Fuentes, le grand vide du roman français actuel, à quelques exceptions près. En tout cas je ne vois pas, pour ma part, un seul titre de ces dernières décennies qui puisse rivaliser avec cette magnifique intelligence de la politique et des grands fauves qui se disputent le pouvoir, cette pénétration de la psychologie humaine et cet art retors de pur romancier qui fait apparaître, l’un après l’autre, et comme en ronde-bosse, par le seul truchement de lettres qui s’entrecroisent, ces formidables personnages gravitant, en 2020, trois avant l’élection de son successeur, autour du Président mexicain qui vient de sortit de son aboulie pour tenir tête aux Américains après leur invasion de la Colombie.

Je n’ai jamais mis les pieds au Mexique mais après 220 pages de ce roman, qui n’est en rien « documentaire » au demeurant, j’ai l’impression d’avoir vécu dans ce pays et d'en avoir parcouru les hautes sphères feutrées et les quartiers populaires, alors même que tout ce qui se rapporte à son économie, à ses intrigues politiques, à ses problèmes sociaux (paysans, étudiants, crime organisé, etc.) me renvoie à la politique et à l’économie de nos pays, et que les personnages qui s’y dessinent renvoient à un théâtre de tous les temps, de Plutarque à Macbeth.

Qui a fait, en Europe, en France, en Allemagne, en Italie, un roman aussi clair et limpide de forme, sur une matière aussi trouble et complexe, et qui sonne si vrai et qui nous en apprenne tant ? Car c’est cela même : comme dans Les illusions perdues de Balzac ou dans la Trilogie américaine de Philip Roth, on apprend une quantité de choses dans Le siège de l’aigle, tout en observant cette étonnante empoignade de prédateurs qui ne sont jamais des caricatures (on se rappelle le pauvre Automne du patriarche de Garcia Marquez) et que le jeu du roman épistolaire permet de traquer dans leur intimité masquée ou leur obscène fausse franchise. Quel savoir et quel culot de voyou (un vrai romancier doit être un voyou), quelle malice et quelle vieille tendresse (le vrai romancier donne raison à tous ses personnages), enfin et surtout : comme on se sent bien là-dedans. Voilà ce qu’on voudrait lire aussi en Europe. La semaine passée, j’ai relu des pages d’ Henri le Vert de Gottfried Keller, et je me disais : voilà ce qu’on voudrait lire aujourd’hui en France, tandis que François Nourissier tremblote et que Michel Tournier radote. Or le plus amusant est que Fuentes, avec un clin d’œil, parle du Nobel de littérature attribué en 2020 à l’écrivain Cesar Aira. Et voilà la générosité des grands : du coup je me suis rappelé que je voulais lire Varamo de l'Argentin magnifique, et suis allé le repêcher dans la pile des « à lire absolument , sur quoi j’y ai passé l’après-midi, avant de redescendre en plaine acheter La princesse Printemps. Quel plus beau titre un soir de neige à vous enchaîner dans la brouillasse : La princesse Printemps, chez un éditeur qui se nomme Dimanche !Cesar Aira et Carlos Fuentes

-

Cabaret TasteMot

INVITATION

Le Passe-Muraille au Cabaret Tastemot

Une soirée de lecture festive avec :

la brève présentation du

Passe-Muraille de l’Antiquité à nos jours,

la lecture de Bingo, monologue inédit d’

Antonin Moeri,

par Salvatore Orlando, assisté d’un DJ.

La lecture de La Symphonie du loup de

Marius Daniel Popescu,

et diverses lectures-minute

de textes parus dans

Le Passe-Muraille

par des comédiens amis.

Cabaret TasteMot

Lausanne. Théâtre 2.21. Industrie 10.

Jeudi 29 novembre 2007, dès 21h, Salle 2.

(Entrée libre. L’on y mange. L’on y boit. L’on y exulte).

« Si vous n’aimez pas Le Passe-Muraille, abonnez vos ennemis ! »

-

Retour à Gorki

En pensant à Tchékhov

A La Désirade, ce lundi 28 novembre. – Ainsi Maxime Gorki a-t-il éprouvé de la honte, lorsque Staline fit rebaptiser sa ville natale, Nijni-Novgorod, de son nom, en pensant à son ami Tchékhov. Ainsi le jeune homme avait-il survécu sous la peau de crocodile du vieil « ingénieur des âmes » chambré par le Soviet suprême. Ainsi quelque chose d’humain, le brin de paille de Verlaine, suffit-il à nous éclairer dans la nuit, me disais-je hier soir, à genoux dans la putain de neige devant ma putain de voiture, ne me rappelant plus comment encore on ajuste ces putains de chaînes, et pensant à Tchékhov.

J’avais repris depuis quelques jours la lecture de Gorki, dont vient de paraître le premier volume des Oeuvres en Pléiade. Je m’étais rappelé ma lecture, une nuit à Sorrente, de la correspondance du jeune Gorki et de Tchékhov, où celui-là dit à peu près ceci au cher docteur : tout ce qui se fait aujourd’hui en Russie semble un raclement de bûches sur du papier de sac de patates à côté de ce que vous écrivez vous de tellement sensible et délicat. Je pestais contre mes putains de chaînes que mes mains glacées ne parvenaient pas à désentortiller dans la nuit plus russe que russe, et je pensais à Tchékhov, mon âme chantonnait tandis que le chien Fellow se tirait des lignes de neige en twistant comme un fol autour de moi, le rat ; et j’imaginais le docteur partant seul dans la nuit sur son traîneau, à l’appel d’un malade à dix verstes de là, et flûte pour ces putains de chaîne, me suis-je alors dit, je rentre à pied à l’isba, à peine trois verstes, ça me donnera le temps de penser à Tchékhov - et voilà que me revenait cette phrase d’Anton Pavlovitch au jeune Gorki : « On écrit parce qu’on s’enfonce et qu’on ne peut plus aller nulle part »…