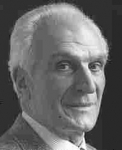

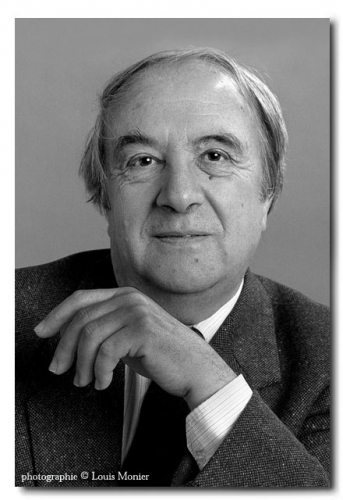

Hommage à un honnête homme

C’est une sorte de forêt enchantée que nous font parcourir les Mémoires d’un lecteur heureux de Georges Piroué, dans laquelle s’appellent et se répondent les innombrables voix d’une conversation à la fois intime et universelle. Peu de livres illustrent, avec autant de minutieuse attention, de marque personnelle et de qualité d’accueil, la merveille que c’est de lire et le malheur que ce serait d’en être privé. On verra dans ces pages quel grand lecteur a été Georges Piroué au fil de sa vie, mais ce n’est pas d’exploits que nous aimerions parler à propos de cet homme discret peu porté à la forfanterie, ainsi qu’il l’explique d’ailleurs tranquillement: “Je confesse volontiers mon respect pour l’exercice réussi de la précision. Penchant que je tiens des enseignements de l’école, de mes origines jurassiennes, de la méticulosité horlogère au sein de laquelle j’ai vécu et peut-être aussi du prosaïsme de ma mère qui m’a inculqué le principe de ne jamais dépasser ni ma pensée, ni ma perception des choses. Toute exaltation de quelque nature qu’elle soit a toujours été pour moi signe de mauvais goût ou de ridicule, menace de danger”.

Cela étant, la passion de lire est d’autant plus vive chez Piroué qu’elle se concentre dans l’attention scrupuleuse et l’écoute réitérée à travers les années. C’est d’abord comme à tâtons que le lecteur-écrivain (soulignons l’importance immédiate du second terme) nous entraîne dans la selva oscura de sa mémoire confondue à une manière de soupe originelle d’où émergent, de loin en loin, tel visage ou telle silhouette, l’esquisse de tel geste annonçant toute une scène ou l’écho de telle voix préfigurant le développement de trois fois trente-trois chants.

Les premiers paysages et les premières figures entrevus par le rêveur-lecteur (le premier terme ne sera pas moins important que le second) dans sa remémoration d’une réalité fondamentale dégagée des ténèbres par ses premières absorptions, évoquent une lande désolée où des bergers se retrouvent autour d’un feu (et bientôt l’un d’entre eux va peut-être parler, et peut-être un Tourgueniev sera-t-il là aussi pour écouter dans le clair-obscur), et se regroupent alors diverses réminiscences, comme aimantées par l’image initiale.

Une lecture orale, par sa mère, lors d’une de ses maladies d’enfant, a-t-elle ancré au coeur de l’écrivain le souvenir de La Prairie de Biega, des Récits d’un chasseur, auquel est liée la vision nocturne (et quasi préhistorique) d’une tête de cheval, ou bien sa première lecture de la nouvelle, vers l’âge de seize ans, a-t-elle marqué la scène du sceau de sa vision d’adolescent ? Ce qui est sûr, et qui fonde le développement de toute la méditation qui suit, rassemblant d’autres souvenirs de lecture (Stevenson et son âne dans les Cévennes, les bergers de Tchekhov dans La Fortune, puis le chasseur Maupassant, la guerre, la chasse au loup), c’est que la lecture et la mémoire ont travaillé de concert à révéler la véracité (un mot que Piroué semble bien préférer au terme de vérité) de ces motifs à valeur d’archétypes en les éclairant les uns par rapport aux autres pour mieux les faire signifier.

Ce qui émerveille et qui surprend à chaque pas dans ce parcours, c’est la remarquable liberté que Georges Piroué manifeste dans ses rapprochements, dont la pertinence découle de sa propre autobiographie de lecteur. Le voici par exemple, et avec quelle justesse affectueuse, parler de Thoreau, dont on sent que l’hyperréalisme mystique, et la langue parfaitement transparente, conviennent à sa propre nature contemplative et à son esthétique littéraire peu portée au gongorisme. Or la compréhension en profondeur de Thoreau amène Piroué à une mise en rapport lumineuse (“A travers lui Rousseau et Proust se donnent la main”) qui détermine aussitôt une double mise au point: “Avec cette différence que Rousseau n’est parvenu à son état d’ataraxie qu’après s’être obstiné à échapper à la société de son temps par l’utopie politique. Il voulait d’un réel réformé. Avec aussi, concernant Proust, la différence que celui-ci, en aiguisant ses sens, lorgnait du côté de leur utilisation à des fins artistiques. Il voulait d’un réel esthétique. Et tous deux, de manière différente, conservaient, en bons Français, des attaches avec la société, tandis que Thoreau les avait dénouées.”

Quant à notre lecteur, c’est bien plutôt “en bon Suisse” qu’il progresse avec l’absence de préjugés ou de snobisme des ressortissants des petites nations, l’ouverture à toutes les cultures que favorise naturellement notre éducation, la modestie des terriens et la défiance envers toute rhétorique creuse. Mais son vice impuni n’est pas moins d’un lettré européen, qui le fait tutoyer Leopardi ("Giacomo, amico mio") dans une admirable lettre de reconnaissance, au double sens du terme; éclairer Tolstoï d’une lumière révélatrice, cheminer aussi à l’aise avec Henry James qu’avec Jacques Réda, Peter Handke ou Conrad, en rendant à chacun son dû et sa place.

Nul élan à caractère métaphysique chez ce lecteur-poète qui se confesse “douteur fervent” et dit s’être fait “une religion de l’irréalité narrative”, et pourtant les pages qu’il consacre à Dostoïevski ou à Dante sont d’une pénétration spirituelle rare, de même que tout son livre est traversé par une sorte de douceur évangélique jamais sucrée, qui le porte naturellement vers les humbles et les enfants malheureux chers à son cher Dickens.

L’homme sous le ciel, l’homme à la guerre, l’homme en amour, l’homme et la mer, ou les mères du sud selon Morante, et les Anna, les Emma, les Félicité, Julien Sorel et Lucien Rubempré, notre adolescence Roméo, notre jeunesse Hamlet, notre ultime veillée Lear, tous nos âges, nos travaux, nos grandes espérances, nos lendemains qui déchantent, words words words et salive de Joyce en marée océane, tout cela l’écrivain-lecteur le brasse et le rebrasse sans jamais perdre son fil très personnel.

Or c’est à proportion, justement, de ce que ce livre a de très personnellement impliqué qu’à son tour le lecteur de l’heureux mémorialiste s’immerge dans les eaux profondes de sa mémoire, s’interroge et se met à “écrire les yeux fermés.”

Femmes de Keller, orages de Faulkner, paysans déchirés de Ladislas Reymont et notre cher Buzatti à l’étage des cancéreux, Oblomov lu et relu sous toutes les lumières, une Vie de Rancé de plus pour se nettoyer de trop de “carton” contemporain, ou l’autre jour Par les chemins de Marcel Proust d’un certain bon Monsieur Piroué...

Georges Piroué. Mémoires d’un lecteur heureux. L’Age d’Homme, 1998, 380pp.

Georges Piroué est mort au début de l’année 2005.