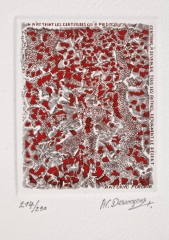

Hommage à Armand C. Desarzens, sculpteur, graveur et ami des poètes, qui vient de nous quitter à l'âge de 76 ans.

Souvenir d'une belle rencontre à Belmont sur Lausanne, en 2008, en présence de sa compagne Charlise.

Il y a une vie après une enfance massacrée. Il y a une vie après le déni et les insultes. Il y a une vie après les coups. La preuve vivante en est la destinée singulière, assez chaotique en certaines années, et finalement pacifiée, d’Armand C. Desarzens que quelques bonnes âmes et l’amour de l’art ont sauvé du pire.

« J’aurais pu très mal tourner, c’est vrai », nous confie aujourd’hui Armand dans le bout de ferme aux trésors qu’il partage avec Charlise, à Belmont-sur-Lausanne, littéralement au bord du ciel. Mais on le sent réticent à parler une fois de plus de tout ça : comment, retiré à ses parents alcooliques, il a été placé avec son frère chez des gens qui n’ont cessé de l’humilier; comment, à l’école, « cradzet » et cancre de surcroît, il attirait les torgnoles; comment on lui interdit de lire avant de le forcer à entrer en apprentissage alors qu’il venait de réussir son examen d’entrée aux beaux-arts.

Pudeur et philosophie aussi : la vie, sa vie, son œuvre se sont faites, belles malgré tout. Et à ses côtés, Charlise, qui se rappelle celui qu’elle a rencontré au mitan des années 60, souligne tendrement: « Il avait une longue mèche sur le côté, l’air romantique, et si vivant !»

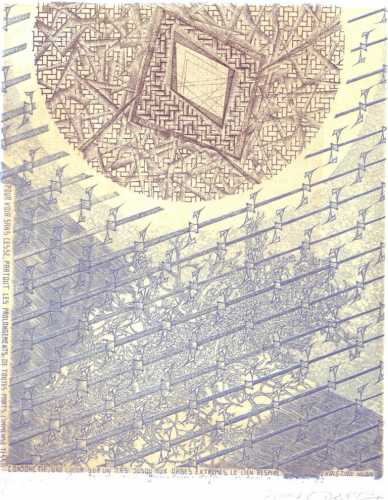

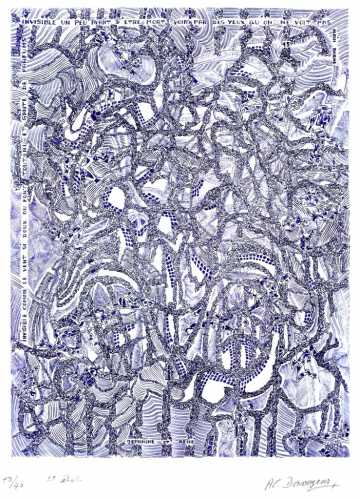

La mèche n’y est plus (!) mais le regard du sexa est plus vif que jamais, impatient de nous faire voir ses dernières gravures et, d’abord, son nouvel atelier – cabanon de ses rêves. « C’est là, tu vois, que j’ai mis 40.000 des 100.000 balles de la Fondation », précise-t-il en nous introduisant dans la cabane de bois, à trois sauts de chats de la ferme, juste à côté du vieux poulailler et donnant sur les arbres et le lac là-bas. « Je viens de commencer à travailler avec ça ! », précise-t-il ensuite, fier comme un môme devant son nouveau jouet, en désignant un gros microscope binoculaire pourvu d’une caméra qui transmet, sur un écran, l’image des plaques qu’il entaille au burin. Fascinante plongée dans l’infiniment petit de ses gravures, évoquant autant des constellations cosmiques.

« Je n’aime pas qu’on me taxe de mystique », poursuit Armand C. Desarzens revenu à la table conviviale de la terrasse, « mais c’est vrai que j’ai toujours cherché quelque chose. » La vingtaine passée, ce furent des zigzags existentiels entre darbystes, pentecôtistes et autres « istes » sectaires, entrecoisés avec des aléas professionnels de mécanicien-dentiste diplômé sur le tard après moult interruptions, sans compter les zigzags nocturnes arrosés d’un «foireur» bien présent dans la bohème lausannoise de l’époque…

Et l’art là-dedans ? « Mon premier choc, ç’a été Giacometti en sculpture, et Fautrier en peinture ». Mais dès ses quatorze ans, deux rencontres le marquent : celle du poète et artiste Etienne Chevalley, qui l’accueille chez lui et lui révèle la littérature et la musique ; et celle du pasteur Paschoud, et de sa fille Martine, la future femme de théâtre, qui partagent eux aussi son goût pour la création artistique. Mais c’est avec le fameux graveur Albert Yersin, au cap de sa trentaine, qu’Armand se trouve un vrai mentor et un père de substitution. « Je préparais alors ma première expo. Et tout de suite, Yersin m’a encouragé». Une bourse de la Fondation Bailly vient confirmer ce verdict du maître: « La rigueur, tu l’as, mais maintenant vas-y, ouste, grave ! ».

Depuis lors, par le dessin, la sculpture, la gravure dans laquelle il insère de plus en plus la parole des poètes – et des plus grands de l’époque, devenus ses correspondants ou ses amis, comme le regretté Mahmoud Darwich, Jean Pache plus près de nous, Guillevic, Bonnefoy et tant d’autres. « Je me nourris des mots des poètes », conclut Armand J. Desarzens dont les merveilleuses architectures imaginaires, folles guipures arachnéennes en trois dimensions, nous entraînent d’un infini à l’autre des deux extrêmes de l’Univers. Et quand on lui demande quel fil rouge court à travers sa vie, Armand C. Desarzens de répondre sans hésiter: « Je crois que tout ce que je fais correspond, finalement, à un immense besoin d’absolu »…

DATES

DATES

1942 Naissance, à Lavey. Retiré à ses parents. Placé. Enfance difficile.

1956 Rencontre du poète et artiste Etienne Chevalley, premier mentor.

1967 Rencontre de Charlise, qu’il épousera.

1972. Rencontre décisive d’Albert Y. Yersin, maître graveur.

1973. Première exposition à la Galerie Unip à Lausanne. Bourse de la Fondation Alice Bailly. Suivront une vingtaine d’expositions personnelles ou collectives.

2006 Grand Prix de la Fondation vaudoise pour la culture.

Un film où Benefits apparaît au naturel la montre d’ailleurs en réelle beauté, avec une sorte aura. De la même façon, Freud se sert du performer Leigh Bowery en poussant son exhibitionnisme naturel à l’extrême, comme pour désamorcer, précisément, son obscénité. Dans une critique virulente (parue dans Le Monde du 11 mars 2010), le critique Philippe Dagen stigmatise ainsi un «peintre académique de l’obscène», alors qu’il nous semble au contraire que Freud échappe à la double convention du « bien peindre » et de la «provocation».

Un film où Benefits apparaît au naturel la montre d’ailleurs en réelle beauté, avec une sorte aura. De la même façon, Freud se sert du performer Leigh Bowery en poussant son exhibitionnisme naturel à l’extrême, comme pour désamorcer, précisément, son obscénité. Dans une critique virulente (parue dans Le Monde du 11 mars 2010), le critique Philippe Dagen stigmatise ainsi un «peintre académique de l’obscène», alors qu’il nous semble au contraire que Freud échappe à la double convention du « bien peindre » et de la «provocation». Un autre soupçon de « fabrication » plane sur « le peintre vivant le plus cher du monde », mais là encore il nous semble que c’est ne rien dire de ce que montre vraiment Lucian Freud: la beauté de ce qui est. Beauté paradoxale, insolite mais plus-que-réelle, d’un minable lavabo à deux robinets filant une eau claire. Beauté de foisonnants feuillages détaillés avec la minutie anachronique d’un Dürer peignant sa fameuse touffe d’herbe, ou d’un terrain vague vu de la fenêtre, avec son fatras d’objets abandonnés. Beauté souvent étrange, voire inquiétante, soulignée par des cadrages inhabituels, comme dans ce grand autoportrait à la Bacon, en contre-plongée monumentale écrasant les figures minuscules des deux petits-enfants du peintre.

Un autre soupçon de « fabrication » plane sur « le peintre vivant le plus cher du monde », mais là encore il nous semble que c’est ne rien dire de ce que montre vraiment Lucian Freud: la beauté de ce qui est. Beauté paradoxale, insolite mais plus-que-réelle, d’un minable lavabo à deux robinets filant une eau claire. Beauté de foisonnants feuillages détaillés avec la minutie anachronique d’un Dürer peignant sa fameuse touffe d’herbe, ou d’un terrain vague vu de la fenêtre, avec son fatras d’objets abandonnés. Beauté souvent étrange, voire inquiétante, soulignée par des cadrages inhabituels, comme dans ce grand autoportrait à la Bacon, en contre-plongée monumentale écrasant les figures minuscules des deux petits-enfants du peintre. Contre la beauté flatteuse d’un érotisme de pacotille, voici celle des corps rejetés mais vibrants encore de désir, des animaux toujours « évidents » et purs, des draps en désordre ou d’un plancher ingrat magnifiés par un rayon de lumière matinal.

Contre la beauté flatteuse d’un érotisme de pacotille, voici celle des corps rejetés mais vibrants encore de désir, des animaux toujours « évidents » et purs, des draps en désordre ou d’un plancher ingrat magnifiés par un rayon de lumière matinal. Peinture lourde comme la chair des hommes, à laquelle l’usage du blanc de Krems ajoute ses pesants et discordants grumeaux, peinture d’après toutes les guerres et les révolutions du terrible XXe siècle, peinture d’après tous les débats sur la représentation et l’abstraction : telle est le peinture de Lucian Freud qui prête à la reine d'Angleterre couronnée une trogne un peu navrée mais si vraie - toute « laideur » devenant beauté chez lui parce que modulant une vérité…

Peinture lourde comme la chair des hommes, à laquelle l’usage du blanc de Krems ajoute ses pesants et discordants grumeaux, peinture d’après toutes les guerres et les révolutions du terrible XXe siècle, peinture d’après tous les débats sur la représentation et l’abstraction : telle est le peinture de Lucian Freud qui prête à la reine d'Angleterre couronnée une trogne un peu navrée mais si vraie - toute « laideur » devenant beauté chez lui parce que modulant une vérité…

Cette référence de Max Schoendorff à un processus organique commandant à sa peinture se retrouve, à l'évidence, dans la substance même de ses tableaux, dont chacun se constitue en «corps» de chair ou de rêve.

Cette référence de Max Schoendorff à un processus organique commandant à sa peinture se retrouve, à l'évidence, dans la substance même de ses tableaux, dont chacun se constitue en «corps» de chair ou de rêve.