Revenir au grand écrivain disparu nous révèle son éventuelle actualité – tout dépend de notre lecture -, fût-ce trente-trois ans après la parution d’un de ses plus grands romans, mêlant une réflexion pénétrante sur les avatars et autres simulacres de la passion amoureuse et sur le déclin de la culture européenne, nos vanités mortelles et ce qui leur survit. Au moment de relire l’Œuvre : souvenir d’une rencontre en 1984…

La coïncidence anecdotique pourrait relever de la fiction, et pourtant non: une sorte d’ironie des circonstances m’a fait découvrir, il y a deux semaines de ça, serré dans les rayons très richement pourvus de la ressourcerie des Fosses, sous les piliers de l’autoroute des hauts de Montreux, tel exemplaire de L’Immortalité de Milan Kundera ayant appartenu à une certaine Teresa, homonyme à une lettre près de la protagoniste de L’insoutenable légèreté de l’être…

Or, me rappelant que je n'avais plus l’édition originale du roman pour l’avoir prêtée à un ami disparu depuis lors, je m’emparai du volume offert à la reprise - cinq jours avant d’apprendre la mort de l’écrivain…

Autre ironie des choses de la vie : que l’auteur de L’Immortalité tirât ainsi sa révérence après avoir été, pour beaucoup, oublié de son vivant. De quoi rire ? Bien plutôt : de quoi le relire !

Par delà le kitsch de la gloire

L’expression, kitsch au possible, d’«auteur culte », a été appliquée maintes fois à Milan Kundera, dont l’œuvre distille pourtant les anticorps d’une ironie critique défiant toute adulation convenue.

Pourtant il fut un temps, aujourd’hui passé, où lire L’insoutenable légèreté de l’être passait pour le top du chic - carrément «incontournable». C’était un peu moins de vingt ans après la parution de La Plaisanterie - l’année de nos vingt ans à nous -, premier grand roman du jeune Tchèque qui lui valut l’opprobre de son pays et reflète le climat d’une époque (comme le cinéma de ces années, par exemple avec Les Amours d’une blonde de Milos Forman) tout en se distinguant nettement de la littérature dissidente par son rejet intrinsèque de toute idéologie – plus tard, un Soljenitsyne taxera cette position de «pluraliste»…

Milan Kundera s’est défini comme «un hédoniste perdu dans un monde politisé à l’extrême». Cela valut, à l’auteur de L’insoutenable légèreté de l’être, le reproche d’être frivole. C’était ne pas voir que son engagement, bien plus profond que celui de tant d’écrivains «engagés», opposait une interrogation existentielle fondamentale sur la société communiste, qu’il poursuivrait en Occident d’une autre façon. Ses romans sont subversifs en termes artistiques et humains, illustrant, avec une ironie implacable, alliée à une empathie humaine non sentimentale, la bêtise et le conformisme, le faux sérieux et l’arrivisme. S’il s’est toujours efforcé de dissiper le malentendu faisant de lui un romancier «politique», Milan Kundera, boxeur en ses jeunes années, n’en mena pas moins un formidable combat pour la défense de l’intelligence et de l’art, des qualités humaines et du vrai sérieux.

Dès la première nouvelle de Risibles amours, intitulé Personne ne rira, c’est ainsi une femme sensible qui fait le procès d’un jeune intellectuel cynique. Dans la foulée, avec La Plaisanterie, le magnifique Livre du rire et de l’oubli, marquant sa percée aux Etats-Unis, L’Insoutenable légèreté de l’être au retentissement mondial, et L’Immortalité, Kundera développa un art mêlant vie privée et réflexion sociale, qui font du roman un outil d’analyse à l'incomparable plasticité poétique et musicale - une «comédie humaine» inépuisable.

«La bêtise des hommes vient de ce qu’ils ont réponse à tout. La sagesse du roman, c’est d’avoir question à tout», écrit Milan Kundera dans L'Art du roman, et toute son oeuvre en témoigne aussi bien.

Un entretien entre « frères humains »

Avant de reprendre L’Immortalité, je me suis rappelé – privilège extraordinaire à ce qu’il semble aujourd’hui -, ma rencontre parisienne de Milan Kundera, en 1984, dans les jardins du Luxembourg, d’abord à regarder les enfants jouant au soleil, et c’était la vie, puis auprès du le buste de Paul Verlaine bien grave, devant lequel je dis à l’écrivain – un lustre avant son roman fameux -, que j’avais découvert que j’étais mortel au matin de la naissance de notre première fille, deux ans auparavant – et lui d’avoir un geste de saisissement joyeux, les mains au ciel !

Mais rien chez lui, à ce moment-là, de l’écrivain célèbre en représentation, plutôt : un frère humain s’intéressant sincèrement aux «mots» impayables de la petite que je lui rapportai, avant de rire de ceux qu’il appelle «les anges» dans Le Livre du rire et de l’oubli auquel j’avais consacré, en 1979, un long papier dont il m’avait remercié de sa main: «Ah, les anges, ce sont tous ces personnages qu’on voit, aujourd’hui, adhérer à la « réalité » sans aucun recul ni la moindre ironie, qui répètent en psalmodiant les slogans de la politique ou les litanies de la dernière mode, qu’il s’agisse de musique pop ou de toquades intellectuelles. Et remarquez qu’ils ne rient pas. Et voyez ces gens qui entendent à tout prix établir partout l’innocence. C’est l’idylle en politique, mais c’est aussi l’angélisme en matière d’érotisme, qui nous fait régresser dans une sorte de paradis sans aucune tension, relief ou passion, bref tout le contraire de l’amour »…

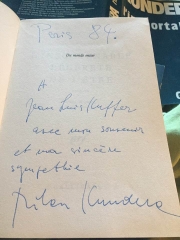

Sa dédicace sur mon exemplaire de L’Insoutenable légèreté de l’être parle de «sincère sympathie » et de «souvenir », et je me rappelle le sérieux sans affectation de ses réponses et sa bienveillance sans flatterie, vraiment rien de l’immortel poseur. Mais est-ce dire qu’il doutât de l’immortalité de son Œuvre ? J’espère bien que non ! « Un écrivain qui ne se gobe pas n’est pas digne de ce titre ! », me disait un jour Pierre Gripari. Et Ludwig Hohl de renchérir : « Celui qui n’a pas vu qu’il est immortel n’a pas droit à la parole »…

Mensonge romantique et miroir du roman

Lire Kundera, me dis-je ce soir en revenant à L’Immortalité, c’est lire et relire sa propre vie avec un regard plus distant et plus amical à la fois, où l'immortel Wolfgang von Goethe devient l'un des personnages du roman au même titre que son pair Hemingway rencontré sur les sentiers de l'au-delà.

Ce qu'il faut alors se rappeler, c'est qu'il y a deux formes d’immortalité, à part la postulation religieuse de l’immortalité de l’âme, à savoir : la petite immortalité accessible à nous tous, qui fait que nous survivons dans la mémoire de nos proches tant qu’eux-mêmes vont et viennent dans le luna park des saisons, et la grande immortalité à médailles et lauriers dont le Temple de la Gloire est le lieu de consécration visible, où Bettina von Brentano, la groupie la plus éminente du plus éminent poète européen de l’époque, en la personne de Goethe, aura tout fait pour accompagner celui-ci en multipliant les « selfies »…

Je ne sais plus qui, du milieu littéraire parisien, me disait, il y a bien des années de ça, que Milan Kundera était obsédé par le fait d’obtenir le prix Nobel de littérature, mais il est fort possible que ce ne fût qu’un ragot - pareil à l'infamie faisant de lui un délateur en 1950, sur la base d'un faux rapport de police - découlant de la jalousie que l’écrivain suscitait précisément dans le milieu en question.

Pour ma part, j’ai relevé, chez un Ismaïl Kadaré ou un Antonio Lobo Antunes, avec lesquels je me trouvais en entretien, la même impatience légitime de voir couronnés des auteurs qu’ils estimaient visiblement moins méritants qu’eux-mêmes, dont le pauvre Bob Dylan aura naturellement été le meilleur exemple, avant la non moins blême Annie Ernaux - et comment ne pas les comprendre ?

Mais on peut rappeler, pour détendre l’atmosphère, que Sully Prudhomme, poète de seconde zone mais premier Nobel de littérature en 1901 -, annonça la grise couleur, suivi, dans la ribambelles des «immortels» nobélisés, par de nombreux auteurs voués à l’oubli, alors qu’un Marcel Proust, un Louis-Ferdinand Céline ou un Vladimir Nabokov auront connu le même sort que Milan Kundera non sans relever de la même « dimension Nobel» , etc.

Et puis quoi ? Et puis rien: reste l'Oeuvre. Deux volumes de la prestigieuse Bibliothèque de La Pléiade, dans une édition établie sous la direction de l'Auteur par François Ricard, sans l'appareil critique scientifique permettant aux universitaires d'ajouter leur nom au générique glorieux, la biographie de l'auteur se trouvant également zappée au profit d'une biographie des quinze romans et essais réunis. Ne cherchez pas ailleurs, la vie est là, on dirait avec un clin d’oeil: immortelle...

Milan Kundera. Oeuvre. Bibliothèque de la Pléiade, 2 vol. Gallimard, 2011.

Une lecture de la Commedia de Dante (53)

Une lecture de la Commedia de Dante (53)