En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

Le public américain a été escroqué, une fois de plus, pour déverser des milliards dans une autre guerre sans fin.

Le public américain a été escroqué, une fois de plus, pour déverser des milliards dans une autre guerre sans fin.

par Chris Hedges

Les résultats sont les mêmes. Les justifications et les récits sont démasqués comme des mensonges. Les pronostics optimistes sont faux. Ceux au nom desquels nous sommes censés nous battre sont aussi vénaux que ceux que nous combattons.

L’invasion russe de l’Ukraine a été un crime de guerre, même si elle a été provoquée par l’expansion de l’OTAN et par le soutien apporté par les États-Unis au coup d’État du “Maïdan” de 2014, qui a chassé le président ukrainien démocratiquement élu, Viktor Ianoukovitch.

M. Ianoukovitch souhaitait une intégration économique avec l’Union européenne, mais pas au détriment des liens économiques et politiques avec la Russie. La guerre ne sera résolue que par des négociations permettant aux Russes ethniques d’Ukraine de bénéficier d’une autonomie et de la protection de Moscou, ainsi que de la neutralité de l’Ukraine, ce qui signifie que le pays ne peut pas adhérer à l’OTAN.

Plus ces négociations seront retardées, plus les Ukrainiens souffriront et mourront. Leurs villes et leurs infrastructures continueront d’être réduites en ruines.

Mais cette guerre par procuration en Ukraine est conçue pour servir les intérêts des États-Unis. Elle enrichit les fabricants d’armes, affaiblit l’armée russe et isole la Russie de l’Europe. Ce qui arrive à l’Ukraine n’a aucune importance.

“Premièrement, équiper nos amis en première ligne pour qu’ils puissent se défendre est un moyen bien moins coûteux – en dollars et en vies américaines – de réduire la capacité de la Russie à menacer les États-Unis”, a admis le chef des Républicains du Sénat, Mitch McConnell.

“Deuxièmement, la défense efficace du territoire ukrainien nous enseigne comment améliorer les défenses des partenaires menacés par la Chine. Il n’est pas surprenant que les hauts fonctionnaires taïwanais soutiennent autant les efforts déployés pour aider l’Ukraine à vaincre la Russie.

Troisièmement, la plupart des fonds alloués à l’assistance à la sécurité de l’Ukraine ne vont pas à l’Ukraine. Il est investi dans l’industrie américaine de la défense. Il finance de nouvelles armes et munitions pour les forces armées américaines afin de remplacer le matériel plus ancien que nous avons fourni à l’Ukraine”.

Soyons clairs : cette aide signifie plus d’emplois pour les travailleurs américains et des armes plus récentes pour les militaires américains”.

Une fois que la vérité sur ces guerres sans fin pénètre dans la conscience publique, les médias, qui encouragent servilement ces conflits, réduisent considérablement leur couverture. Les débâcles militaires, comme en Irak et en Afghanistan, se poursuivent dans l’ombre. Lorsque les États-Unis concèdent la défaite, la plupart des gens se souviennent à peine que ces guerres sont menées.

Les souteneurs de la guerre qui orchestrent ces fiascos militaires migrent d’une administration à l’autre. Entre deux postes, ils s’installent dans des groupes de réflexion – Project for the New American Century, American Enterprise Institute, Foreign Policy Initiative, Institute for the Study of War, The Atlantic Council et The Brookings Institution – financés par des entreprises et l’industrie de la guerre.

Une fois que la guerre en Ukraine aura atteint sa conclusion inévitable, ces Dr. Strangeloves chercheront à déclencher une guerre avec la Chine. La marine et l’armée américaines menacent déjà la Chine et l’encerclent. Que Dieu nous vienne en aide si nous ne les arrêtons pas.

La rhétorique d’un vieux livre de recettes

Ces proxénètes de la guerre entraînent les Américains dans un conflit après l’autre avec des récits flatteurs qui présentent les États-Unis comme le sauveur du monde.

Ils n’ont même pas besoin d’être innovants. La rhétorique est tirée de l’ancien manuel de jeu. Les Américains avalent naïvement l’appât et embrassent le drapeau – cette fois-ci bleu et jaune – pour devenir des agents involontaires de notre auto-immolation.

La question de savoir si ces guerres sont rationnelles ou prudentes n’a plus d’importance, du moins pour les souteneurs de la guerre. L’industrie de la guerre se métastase dans les entrailles de l’empire américain pour le vider de l’intérieur. Les États-Unis sont vilipendés à l’étranger, croulent sous les dettes, ont une classe ouvrière appauvrie et sont accablés par des infrastructures délabrées et des services sociaux de piètre qualité.

L’armée russe n’était-elle pas censée s’effondrer il y a plusieurs mois, en raison d’un moral en berne, d’un commandement médiocre, d’armes obsolètes, de désertions, d’un manque de munitions qui aurait contraint les soldats à se battre avec des pelles, et de graves pénuries d’approvisionnement ?

Le président russe Vladimir Poutine n’était-il pas censé être chassé du pouvoir ? Les sanctions n’étaient-elles pas censées plonger le rouble dans une spirale mortelle ?

La coupure du système bancaire russe de SWIFT, le système international de transfert de fonds, n’était-elle pas censée paralyser l’économie russe ? Comment se fait-il que les taux d’inflation en Europe et aux États-Unis soient plus élevés qu’en Russie malgré ces attaques contre l’économie russe ?

Les quelque 150 milliards de dollars de matériel militaire sophistiqué et d’aide financière et humanitaire promis par les États-Unis, l’Union européenne et 11 autres pays n’étaient-ils pas censés inverser le cours de la guerre ?

Comment se fait-il que près d’un tiers des chars fournis par l’Allemagne et les États-Unis aient été rapidement transformés en morceaux de métal carbonisés par les mines, l’artillerie, les armes antichars, les frappes aériennes et les missiles russes dès le début de la prétendue contre-offensive ?

Cette dernière contre-offensive ukrainienne, connue à l’origine sous le nom d’ “offensive de printemps”, n’était-elle pas censée percer les lignes de front lourdement fortifiées de la Russie et reconquérir d’immenses pans de territoire ?

Comment expliquer les dizaines de milliers de victimes militaires ukrainiennes et la conscription forcée de l’armée ukrainienne ? Même nos généraux à la retraite et nos anciens responsables de la C.I.A., du F.B.I., de la NSA et de la sécurité intérieure, qui servent d’analystes sur des chaînes telles que CNN et MSNBC, ne peuvent pas dire que l’offensive a réussi.

Protéger la « démocratie »

Qu’en est-il de la démocratie ukrainienne que nous nous efforçons de protéger ?

Pourquoi le Parlement ukrainien a-t-il révoqué l’utilisation officielle des langues minoritaires, y compris le russe, trois jours après le coup d’État de 2014 ? Comment rationaliser les huit années de guerre contre les Russes ethniques dans la région du Donbass avant l’invasion russe de février 2022 ?

Comment expliquer le meurtre de plus de 14 200 personnes et le déplacement de 1,5 million de personnes avant l’invasion russe de l’année dernière ?

Comment défendre la décision du président Volodymyr Zelensky d’interdire 11 partis d’opposition, dont la Plate-forme d’opposition pour la vie, qui disposait de 10 % des sièges au Conseil suprême, le parlement monocaméral ukrainien, ainsi que le parti Shariy, Nashi, le bloc d’opposition, l’opposition de gauche, l’Union des forces de gauche, le parti d’État, le parti socialiste progressiste d’Ukraine, le parti socialiste d’Ukraine, le parti socialiste et le bloc Volodymyr Saldo ?

Comment pouvons-nous accepter l’interdiction de ces partis d’opposition – dont beaucoup sont de gauche – alors que Zelensky permet aux fascistes des partis Svoboda et Secteur droit, ainsi qu’au Banderite Azov Battalion et à d’autres milices extrémistes, de prospérer ?

Comment faire face aux purges anti-russes et aux arrestations de supposés “cinquièmes colonnes” qui balayent l’Ukraine, alors que 30 % des habitants de l’Ukraine sont russophones ?

Comment répondre aux groupes néo-nazis soutenus par le gouvernement de Zelensky qui harcèlent et attaquent la communauté LGBT, la population rom, les manifestations antifascistes et menacent les membres du conseil municipal, les médias, les artistes et les étudiants étrangers ?

Comment pouvons-nous approuver la décision des États-Unis et de leurs alliés occidentaux de bloquer les négociations avec la Russie pour mettre fin à la guerre, alors que Kiev et Moscou sont apparemment sur le point de négocier un traité de paix ?

En 1989, lors de l’éclatement de l’Union soviétique, j’ai effectué un reportage en Europe centrale et orientale. Nous pensions que l’OTAN était devenue obsolète.

Le président Mikhaïl Gorbatchev a proposé des accords économiques et de sécurité avec Washington et l’Europe. Le secrétaire d’État James Baker de l’administration de Ronald Reagan, ainsi que le ministre ouest-allemand des affaires étrangères Hans-Dietrich Genscher, ont assuré à Gorbatchev que l’OTAN ne serait pas étendue au-delà des frontières d’une Allemagne unifiée.

Nous pensions naïvement que la fin de la guerre froide signifiait que la Russie, l’Europe et les États-Unis n’auraient plus à consacrer des ressources massives à leurs armées.

Les soi-disant dividendes de la paix n’étaient toutefois qu’une chimère.

Si la Russie ne voulait pas être l’ennemi, elle serait forcée de le devenir. Les souteneurs de la guerre ont recruté les anciennes républiques soviétiques dans l’OTAN en présentant la Russie comme une menace.

Les pays qui ont rejoint l’OTAN, à savoir la Pologne, la Hongrie, la République tchèque, la Bulgarie, l’Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la Roumanie, la Slovaquie, la Slovénie, l’Albanie, la Croatie, le Monténégro et la Macédoine du Nord, ont reconfiguré leurs armées, souvent grâce à des dizaines de millions de prêts occidentaux, pour les rendre compatibles avec le matériel militaire de l’OTAN. Les fabricants d’armes ont ainsi réalisé des milliards de dollars de bénéfices.

Après l’effondrement de l’Union soviétique, tout le monde a compris en Europe centrale et orientale que l’expansion de l’OTAN était inutile et constituait une dangereuse provocation. Elle n’avait aucun sens sur le plan géopolitique. Mais elle avait un sens commercial. La guerre est un business.

Dans un câble diplomatique classifié – obtenu et publié par WikiLeaks – daté du 1er février 2008, rédigé depuis Moscou et adressé aux chefs d’état-major interarmées, à la coopérative OTAN-Union européenne, au Conseil de sécurité nationale, au collectif politique Russie-Moscou, au secrétaire à la défense et au secrétaire d’État, il est clairement entendu que l’expansion de l’OTAN risque d’entraîner un conflit avec la Russie, en particulier au sujet de l’Ukraine.

“Non seulement la Russie perçoit un encerclement [par l’OTAN] et des efforts visant à saper l’influence de la Russie dans la région, mais elle craint également des conséquences imprévisibles et incontrôlées qui affecteraient gravement les intérêts de sécurité de la Russie“, peut-on lire dans le câble.

“Les experts nous disent que la Russie craint particulièrement que les fortes divisions en Ukraine sur l’adhésion à l’OTAN, avec une grande partie de la communauté ethnique russe opposée à l’adhésion, ne conduisent à une scission majeure, impliquant la violence ou, au pire, la guerre civile. Dans cette éventualité, la Russie devrait décider d’intervenir ou non, une décision à laquelle elle ne veut pas être confrontée. . . .”

“Dmitri Trenin, directeur adjoint du Centre Carnegie de Moscou, s’est dit préoccupé par le fait que l’Ukraine était, à long terme, le facteur le plus potentiellement déstabilisant dans les relations américano-russes, étant donné le niveau d’émotion et de névralgie déclenché par sa quête d’adhésion à l’OTAN...”, peut-on lire dans le câble.

“Le fait que l’appartenance à l’Union reste un facteur de division dans la politique intérieure ukrainienne a ouvert la voie à une intervention russe. M. Trenin s’est dit préoccupé par le fait que des éléments de l’establishment russe seraient encouragés à s’immiscer, ce qui stimulerait les États-Unis à encourager ouvertement les forces politiques opposées et laisserait les États-Unis et la Russie dans une position de confrontation classique“.

L’invasion russe de l’Ukraine n’aurait pas eu lieu si l’alliance occidentale avait honoré sa promesse de ne pas étendre l’OTAN au-delà des frontières de l’Allemagne et si l’Ukraine était restée neutre.

Les souteneurs de la guerre connaissaient les conséquences potentielles de l’expansion de l’OTAN. La guerre, cependant, est leur unique vocation, même si elle conduit à un holocauste nucléaire avec la Russie ou la Chine.C’est l’industrie de la guerre, et non Poutine, qui est notre ennemi le plus dangereux...

À propos de L’Immortalité de Milan Kundera, en janvier 1990.

À propos de L’Immortalité de Milan Kundera, en janvier 1990.

Ce n’est pas le chemin qui est difficile, disait Simone Weil, mais le difficile qui est le chemin. Cela seul en effet me pousse à écrire et tout le temps : le difficile.

Difficile est le dessin de la pierre et de la courbe du chemin, mais il faut le vivre comme on respire. Et c’est cela même écrire pour moi : c’est respirer et de l’aube à la nuit.

Le difficile est un plaisir, je dirai : le difficile est le plus grand plaisir. Cézanne ne s’y est pas trompé. Pourtant on se doit de le préciser à l’attention générale : que ce plaisir est le contraire du plaisir selon l’opinion générale, qui ne dit du chemin que des généralités, tout le pantelant de gestes impatients et des semences jetées à la diable, chose facile.

Le difficile est un métier comme celui de vivre, entre deux songes. A chaque éveil c’est ma première joie de penser : chic, je vais reprendre le chemin. J’ai bien dormi. J’ai rêvé. Et juste en me réveillant ce matin j’ai noté venu du rêve le début de la phrase suivante et ça y est : j’écris, je respire…

Tôt l'aube arrivent les poèmes. Comme des visiteurs inattendus mais que nous reconnaissons aussitôt, et notre porte ne peut se refermer devant ces messagers de nos contrées inconnues.

La plupart du temps, cependant, c'est à la facilité que nous sacrifions, à la mécanique facile des jours minutés, à la fausse difficulté du travail machinal qui n'est qu'une suite de gestes appris et répétés. Ne rien faire, j'entends: ne rien faire au sens d'une inutilité supposée, ne faire que faire au sens de la poésie, est d'une autre difficulté; et ce travail, alors, ce travail seul repose et fructifie...

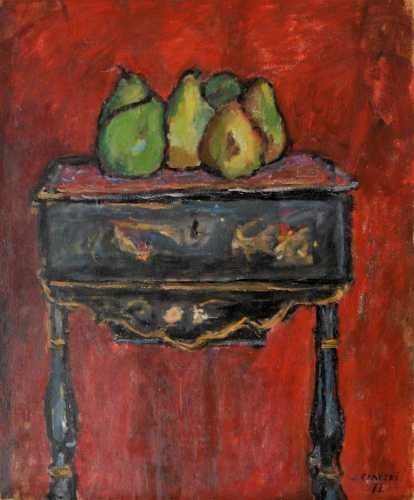

Peinture JLK: Toscane rêvée.