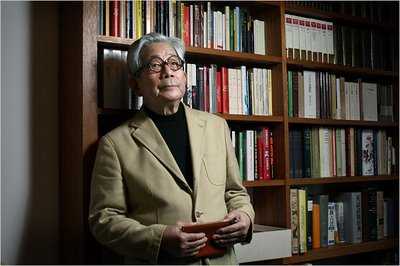

Les sombres débuts de Kenzaburo Oé. Revenu sur le devant de la scène en 2015, en grand témoin de l'holocauste nucléaire. Et décédé le 3 mars 2023, à l'âge de 88 ans.

Les sombres débuts de Kenzaburo Oé. Revenu sur le devant de la scène en 2015, en grand témoin de l'holocauste nucléaire. Et décédé le 3 mars 2023, à l'âge de 88 ans.

Ceux qui ont découvert l’univers du plus grand écrivain japonais vivant, Prix Nobel de littérature en 1994, avec le bouleversant récit autobiographique d’Une affaire personnelle, ressaisissant la détresse et la révolte du père d’un enfant né malformé des suites d’Hiroshima, retrouveront ici, avec les premiers écrits de Kenzaburo Oé, la source même de son univers tragique. Dans son discours de Stockholm, intitulé Moi, d’un Japon ambigu, le romancier racontait comment, dans le monde à la merci de la peur et du mal de la guerre mondiale où il passa son enfance, Huckleberry Finn et Nils Holgersson l’ont sauvé du désespoir. De la même façon, le sentiment de la beauté et de la liberté n’est jamais absent de la réalité la plus cruelle, telle qu’elle se déploie dans ces trois nouvelles publiées entre 1957 et 1961, qui révélèrent l’immédiate maîtrise du jeune écrivain. D’une «maison des morts » dostoïevskienne (la nouvelle éponyme) à une maison de redressement où vices et sévices vont de pair (Le ramier), l’observateur implacable capte à la fois l’essentiel de la condition humaine et, dans Seventeen, la genèse de la dérive extrémiste d’un jeune frustré, préfiguration du terroriste d’extrême-droite se réclamant d’un Japon dont l’écrivain n’a cessé d’illustrer la redoutable duplicité

Livre du jour: Kenzaburô Oé. Le faste des morts. Gallimard, coll. Du monde entier, 175p

-

-

Au Barbare

Au Barbare c'était le style velours côtelé, cafés serrés, filles émaciées par trop d'énervements politico-sentimentaux, et cette fatigue métaphysique répandant du matin au soir, dans l'atmosphère, son gaz subtil de doc désespérance, ce genre miné que nous nous devions d'afficher, qui tissaient àé la fois notre emblème bohème et notre confort. C'était le rendez-vous du vague à l'âme; à longueur de cigarettes nous y remâchions notre insondable mal d'exister; nus ne pouvions concevoir de nous agglomérer à l'abominable société; les plus ours d0entre nous parlaient de tout mettre é sac, ou bien ils se taisaient, farouches, sobrement déterminés à se précipiter tantôt du haut du pont aux suicidés qu'il y a à un jet de pierre de là - ce qu'attendant ils commandaient un nouveau café à Gino.

Ils avait là comme une chaleur. On se sentait en complicité même sans rien dire. D'ailleurs le jazz parlait pour nous: Thelonius Mon égrenait son chapelet de perles de bois de lune, ou c'était Billie Holiday qui pleurait dans le gilet du Seigneur. On était bien. Ce n'était pas le confort mollusque des tea-rooms de rombières: cela grinçait parfois; il y avait de l'impatience théâtrale dans l'air et de la verve, de la véhémence, voire même du venin. Du fond de sa barbe le barbouilleur Melchior lançait des sentences définitives, comme quoi la nuit dernière le Sphinx lui était apparu, qui s'enfonçait dans les sables du désert. Or sacrebleu, ne savait-on pas, de longue date, qu'il s'agissait là d'un signe annonciateur de cataclysme prochain ? Ou voici que débarquait le timonier de la Jeunesse communiste et quelque émule qu'il chapitrait en gesticulant. Sans cesse furibond, le sectateur de la Révolution permanente maniait, comme personne, sa rhétorique de guerre tandis que Jacques Brel, dans sa boite à musique, n'en finissait pas, lui non plus, de vitupérer le Bourgeois.

Ainsi les mots affûtés, brandis, chargés jusqu'à la gueule nous aident-ils, en adolescence, à ne pas désirer. Car le monde est inhabitable, intolérable la convenance de se lever le matin, prendre le tramway, se rendre au bureau, reprendre le tramway et recommencer tous les jours ce manège - impensable qu'on se contente de ça...

-

Ceux qui ne regrettent rien

Celui qui n'a aucune nostalgie / Celle qui récuse l'expression "au bon vieux temps" / Ceux qui se sont pas mal ennuyés en leur enfance mais faut pas exagérer non plus / Celui qui se rappelle la toile cirée de la première cuisine familiale et le linoléum par terre dans celle de l'oncle valaisan et l'odeur du bakélite et pire: celle de l'ammoniac qui fait mal aux yeux / Celle qui voit toujours le petit Toupie dans la cour de récré avec sa pâleur d'enfant qui ne ferait pas vieux / Ceux qui ont été tentés de s'acheter l'opuscule Quinze bonnes combines au bazar-librairie et qui ont finalement opté pour le Journal de Spirou relié / Celui qui apprécie la probité un peu carrée mais solide et puissamment évocatrice de l'inventaire pour mémoire perso et collective d'Autobiographie des objets / Celle qui dans sa dot (terme obsolète que j'emploie avec un grain de sel) m'a apporté la collection des Oeuvres complètes de Victor Hugo dans l'édition non datée de Hugues aux grands volumes rouge et or avec L'Homme qui rit en deux tomes illustrés par Rochegrosse et Vierge / Ceux qui ont lu tous les Signes de piste aux beaux adolescents chevaleresques et gentiment ambigus pour ne pas dire plus / Celui qui a souvent rêvé dans la maison abandonnée sur la colline où trois tours ont été bâties vers 1963-64 / Celle qui a oublié dans quel roman se passe la scène assez saisissante du boa qui mange l'âne / Ceux qui relèvent le caractère pour ainsi dire religieux de cette phrase de François Bon suivant l'évocation d'un régal de grenouilles pêchées dans le marais poitevin: " On remerciait l'animal et le marais, comme on faisait pour un sandre ou un brochet livré par la rivière" / Celui qui se remémore une conversation avec George Steiner qui lui racontait qu'en son enfance on demandait pardon à un livre qu'on avait laissé tomber / Celle qui bassinait son entourage en répétant Non rien de rien d'Edith Piaf pour se présenter à La Grande Chance de Radio-Lausanne non mais vraiment elle rêvait Monique à l'époque / Ceux qui ont vu finir un monde et n'en accueillent pas moins celui qui vient avec une attention bienveillante de type ancien, etc.

(Cette liste a été notée en marge de la lecture d'Autobiographie des objets, de François Bon, parue au Seuil dans la collection Fiction & Cie.)

-

La force qui va !

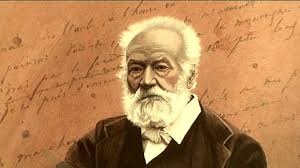

ll fit poésie de tout, voulut tout dire. Il vint au monde le 26 février 1802. Certains de ses livres semblent avoir été écrits ce matin, tel L'homme qui rit. Ce que j'en écrivais le 26 février 2002 dans le quotidien 24 Heures...

Tout a été dit, et son contraire, de Victor Hugo. Sa dépouille fut saluée par un million de Parisiens, dans le «corbillard des pauvres» qui le conduisit au Panthéon, mais Hugo suscita de son vivant plus d’injures qu’aucun autre des titans littéraires du XIXe siècle.

L’évolution de ses positions politiques, de la droite à la gauche «humanitaire», lui valut d’être conspué tant par les socialistes révolutionnaires (un Paul Laforgue, le qualifiant de bourgeois enrichi et réduisant sa religion à «l’adoration du Dieu- Propriété») que par les extrémistes de l’autre bord, tel le mystique catholique Léon Bloy se réjouissant de sa mort en ces termes: «Ce vieux faisan de Victor Hugo (...). Que sera-ce donc des funérailles imminentes de Victor Hugo? (...) Que ne fera-t-on pas en ce prochain jour? On ameutera sans doute Paris sur ce dernier camionnage d’une pourriture si célèbre.»

En matière littéraire, les attaques de ceux qu’écrasaient ses dons et ses succès, ou que bousculaient l’enflure de sa rhétorique ou la pleine pâte de sa prose, ne furent pas moins assassines. Ainsi Jules Barbey d’Aurevilly, autre grand seigneur des lettres, écrivait à propos des Misérables : «Vous pouvez renoncer à la langue française, qui ne s’en plaindra pas, car depuis longtemps vous l’avez assez éreintée. Ecrivez votre prochain livre en allemand.»

De la même façon, Baudelaire se tortilla entre adhésion et rejet, Verlaine le sacrifia à son projet de «tordre le cou à l’éloquence», et Valéry se posa en anti-Hugo alors qu’il y a, comme le relève Louis Perche dans sa monographie récente Victor Hugo chez Seghers, dans la collection Poètes d’aujourd’hui) des échos musicaux ténus mais évidents entre l’un et l’autre.

Du côté des laudateurs, nous nous bornerons à citer la reconnaissance en filiation, consciente et généreuse (à quelques bémols près, destinés calmer les camarades de son parti) proclamée avec une emphase tout hugolienne par Louis Aragon, en 1952, dans la préface de son anthologie au titre combien significatif: «Avez-vous lu Victor Hugo?»

Retour au texte

Les commémorations, et surtout depuis que la culture selon Jack Lang en a fait des sortes de messes sociales où l’on est censé s’agenouiller en toute pieuse laïcité (Rimbaud superstar, etc.), ont au moins cela de bon qu’elles stimulent les éditions et les rééditions, et par conséquent réaménagent de nouveaux accès à une œuvre.

Malgré la question d’Aragon, celle de Victor Hugo n’a jamais été oubliée par le grand public, dont la connaissance se limite cependant, souvent, à quelques poèmes appris de force à l’école et bientôt oubliés, et plus sûrement deux romans: Les Misérables et Notre-Dame de Paris.

Dans la perspective d’une vraie redécouverte, à part celle des inépuisables Choses vues (dans la collection Quarto, de Gallimard) nous aimerions alors signaler l’édition, en livre de poche, d’un extraordinaire roman, probablement le plus envoûtant et le plus riche par sa substance poétique, politique, morale et spirituelle, qui fut mal reçu à sa parution et reste méconnu.

Son titre est L’homme qui rit, sa présente édition est établie et annotée par Roger Borderie, avec une (très) longue et (très) intéressante introduction de Pierre Albouy. Sans faire insulte à celui-ci, nous conseillons pourtant au lecteur de se plonger illico dans le texte, qui le happera comme le courant d’un fleuve, quitte à revenir ensuite à d’indispensables explications sur les thèmes et le sens de ce que Paul Claudel considérait, non sans perfidie éventuelle, pour «le» chef-d’œuvre de Victor Hugo, comme si celui-ci n’avait atteint qu’une fois ces hauteurs.

Un univers shakespearien

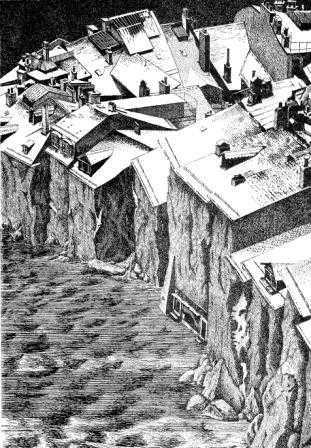

La première coulée narrative de L’homme qui rit, qui se passe dans l’Angleterre du XVIIe siècle, fait apparaître deux personnages merveilleux, au sens propre: le poète philosophe misanthrope et ventriloque Ursus, flanqué de son loup Homo. Mais c’est avec l’entrée en scène de deux enfants errants dans la tempête, qui trouvent refuge dans la petite charrette à théâtre d’Ursus, que l’on entre vraiment dans le vif du sujet.

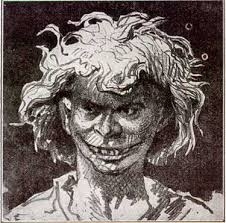

Le petit garçon, qui se fera connaître sur les places de foire comme l’homme qui rit, mais dont le nom est Gwynplaine, a été victime, en bas âge, d’ une horrible mutilation qui marque son visage d’un rire permanent. L’association criminelle des comprachicos (achète-bébés et fabricants de monstres de tout acabit) est à l’origine de cette «opération», dont on découvrira qu’elle été commanditée par le roi en personne.

Gwynplaine est en effet le fils d’un noble tombé en disgrâce, mais c’est «tout en bas» qu’il grandira et se développera, avant qu’il ne soit rétabli dans ses droits et accède à la Chambre des lords, où il soulèvera l’hilarité générale (un rire combien plus laid que le sien) en révélant à ces messieurs la misère des humiliés et des offensés, dans un discours proprement révolutionnaire.

Tout cela paraît bien mélodramatique à l’énoncé… Ainsi que le souligne Pierre Albouy dans son introduction, L’homme qui rit écrit entre 1866 et 1868, avait pour visée «l’affirmation de l’âme humaine». Pour Hugo, «le combat pour l’âme ne se sépare pas de la lutte pour la démocratie». Vaste méditation «incarnée» sur les puissances antagonistes du mal et du bien, du chaos et de l’effort humain d’en sortir par la parole et l’action, le rôle de l’art et la fonction du poète, L’homme qui rit est un livre vivant et émouvant, dont chaque phrase nous tire en avant.

Devant l’insuccès du roman, Victor Hugo notait: «J’ai voulu forcer le lecteur penser à chaque ligne. De là, une sorte de colère du public contre moi.»

On n’en déduira pas qu’il s’agit là d’un roman cérébral. La pensée de Hugo est essentiellement d’un poète, et nous citerons ces vers d’Hernani, constituant l’exergue de la biographie récente de Max Gallo, pour distinguer le génie du poète de l’intelligence la plus pointue: «Oh! par pitié pour toi, fuis! Tu me crois peut-être / un homme comme sont tous les autres, un être/Intelligent, qui court droit au but qu’il rêva./Détrompe-toi. Je suis une force qui va!/Agent aveugle et sourd des mystères funèbres!/ Une âme de malheur faite avec des ténèbres!/Où vais-je? je ne sais. Mais je me sens poussé/D’un souffle impétueux, d’un destin insensé»... deux amours déchirant Gwynplaine, pour la pure Dea, l’enfant aveugle du début, et de la femme araignée Josiane, qui symbolise par excellence les délices de la chair.

Oui, tout cela pourrait sombrer dans le ridicule, si le roman n’était pas traversé par un souffle shakespearien (on se souvient du texte prodigieux que le poète a consacré à William Shakespeare), une incroyable énergie, une peinture de la société anglaise à tous ses étages, et une langue brassant toutes les formes de langage avec une exubérance rabelaisienne et des visions préfigurant Lautréamont et les surréalistes.

Un exemple entre mille: «La mer, dans les écartements de l’écume, était d’apparence visqueuse; les vagues, vues dans la clarté crépusculaire à profil perdu, avaient des aspects de flaques de fiel. Ça et là une lame, flottant plat, offrait des fêlures et des étoiles, comme une vitre où l’on a jeté des pierres. Au centre de ces étoiles, dans un trou tournoyant, tremblait une phosphorescence, assez semblable à cette réverbération féline de la lumière disparue, qui est dans la prunelle des chouettes.»

Voilà, cher Connétable des lettres, ce qui s’appelle de l’allemand!

Victor Hugo, L'homme qui rit, Editions Roger Borderie, avec une introduction de Pierre Albouy. Folio Classique, 838 pp.

-

Filles de joie

Nous en avons assez des lugubres. Nous manifestons contre les sinistres. Nous exhibons nos visage et nos bras au risque d’être fouettées mais nous sommes les messagères d’un nouveau monde: sus aux rabat-joie !

Nous irons jusqu’au bout de notre rêve de galanterie. Car c’est cela, n’est-ce pas ? qui nous disconvient dans le comportement des coléreux: c’est cette muflerie de tous les instants et cette mauvaise humeur.

Nous sommes les fille faciles. Nous en avons soupé de la méchanceté des prétendus sages et des prétendues saintes. Ces prétendus sages et prétendues saintes s’astreignent du matin au soir et ne pensent qu’à soumettre le monde entier à ce joug, et c’est cela qu’ils appellent honorer l’Unique.

Nous ne voulons pas de leur Dieu sombre. Nous n’aimons pas ce père sans égards. Nous attendons de Dieu qu’il sourie et qu’il nous tienne la porte à la bibliothèque ou à la disco.

Nous n’avons aucune peur. Nous sommes les filles de l’air. Ils ne peuvent plus rien contre nous que nous violer ou nous tuer.

(Extrait de La Fée Valse)