À propos des enfants et de leur intéressante tyrannie. De la porte ouverte ou fermée de l'écrivain. Du TOUT DIRE en matière d'enfance dans la plongée vertigineuse de Kotik Letaev, chef-d’oeuvre visionnaire d’Andrei Biély. De la façon de Karl Ove Knausgaard de “faire avec” la condition du père moderne-qui-assume...

Une petite fille toute nue devant un miroir, à la piscine où elle se trouve avec sa mère, lance à celle-ci: « Maman, regarde comme j'ai un beau derrière ! ». La petite fille se prénomme Heidi et sa mère, Linda, est la deuxième femme de l'écrivain norvégien Karl Ove Knausgaard, qui note ce détail en juillet 2008 à la page 31 (réédition en Folio Denoël )du deuxième tome de son roman autobiographique intitulé Un homme amoureux.

Une autre petite fille, au prénom de Sophie, ordonna certain jour à son père d'un air grave pour ne pas dire comminatoire : « Viens, maîtressier, maintenant nous allons faire de l'écrition».

Ce que plus tard je noterai dans mes carnets des années 1973 à 1992, parus sous le titre Les Passions partagées en 2004...

Ce que plus tard je noterai dans mes carnets des années 1973 à 1992, parus sous le titre Les Passions partagées en 2004...

Les mots des petits enfants sont aussi intéressants, pour un écrivain, que les premiers dessins de ses enfants, en tout cas jusqu'à six, sept ans. Dans Un homme amoureux, Knausgaard raconte que sa fille Vanja, l'aînée de Heidi, se fit reprendre un jour par sa maîtresse au prétexte qu'elle avait dessiné de l'herbe bleue alors que, dès le jardin d'enfants, l’on est supposé colorier l'herbe de son vert officiel, point barre.

Tout cela pourrait sembler insignifiant à un écrivain qui prend soin de fermer sa porte quand il travaille, ou alors qui en parlerait en pontifiant sur le génie enfantin que la société anéantit, etc. Mais on peut voir la chose autrement, et notamment à l’ère des écrivains se la jouant père moderne comme Knausgaard et moi-même en personne.

Dostoïevski, qui a parlé merveilleusement des petits enfants, évoque un homme de lettres, dans Les gens de Stepanchikovo, qui a cloué une pancarte sur la porte de son bureau pour intimer du même coup le silence à son entourage: L'écrivain travaille.

Or ce cuistre-là ignorait, comme beaucoup, ce qu'il y a à apprendre d'un enfant même tout petit, à l'opposé de ce que m'affirma un jour le génial satiriste Alexandre Zinoviev (logicien de renom mondial mondialement connu pour la satire antisoviétique Les Hauteurs béantes), comme quoi un enfant de moins de trois ans ne présente aucune espèce d’intérêt.

À la fin de l’année 1981, j'aurais pensé à peu près la même chose, à peine amusé par les enfants des autres et à des années-lumière d'imaginer que, moins de treize mois plus tard je découvrirais l'odeur du caca de petite fille et le miracle d’un premier sourire d’enfant, l'angoisse latente et les émerveillements autant que la tyrannie de cette présence, sans compter le non moins redoutable piège consistant à devenir parent d’enfant supposé rencontrer d’autres parents d’enfants au comité du jardin d’enfants autogéré, etc.

Karl Ove Knausgaard raconte tout ça en père moderne fou d’écriture, partagé entre les devoirs assumés du père-à-la-maison et l’envie de jeter par la fenêtre le baby et l’eau du bain de baby et même la mère du baby pour courir à son écritoire.

Or s’il ne racontait ça qu’au titre de témoignage psycho-socio, cela ne m’intéresserait pas plus que de me rappeler, à supposer que je n’eusse été qu’un touriste de la paternité, le premier rot de Sophie ou le premier pet de Julie, la couleur de leurs petits pots ou leur façon de faire semblant de mourir avec le coup classique du faux croup.

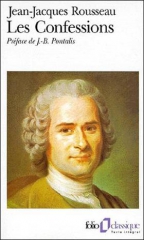

Mais Knausgaard va beaucoup plus loin, et c’est pourquoi ce qu’il écrit m’a scotché dès les premières pages de La Mort d’un père, sur la terrasse d’un café préalpin où j’ai commencé de le lire dans la chaleur de cette fin d’été 2016, en sirotant une double Suze, découvrant en celui qu’on a, à plus ou moins juste titre, déclaré un « Proust norvégien », un de ces très rares écrivains contemporains pratiquant le TOUT DIRE à la fois intime et extime, familial et social, au fil d’un récit autobiographique tantôt temporellement linéaire, avec des effets de réel subits, et tantôt en dérives diachroniques multipliant les points de vue de la narration selon en fonction de la vision panoptique que j’essaie de pratiquer dans mon propre effort de constant décentrage existentiel et littéraire.

Les écrivains qui ont évoqué leur enfance sont légion, et le genre compte autant de merveilles (la collection Haute enfance de Gallimard en est un des nombreux réceptacles) que de chroniques convenues ou carrément assommantes.

Karl Ove Knausagaard parle assez peu de sa propre enfance dans La mort d’un père, contrairement à ce que laisse supposer la quatrième de couverture de la traduction française évoquent le « continent englouti » de ladite enfance, qui ne sera exploré que dans Jeune homme, troisième volet de son récit-fleuve.

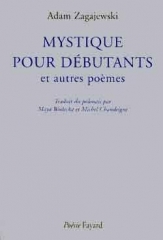

À propos de continent englouti, la plus extraordinaire approche de celui-ci se trouve plutôt, à ma connaissance, dans la plongée vertigineuse de Kotiv Letaev de l’écrivain russe Andrei Biély, sondant les eaux profondes de la mémoire d’un enfant (lui-même) dans les tout premiers mois de son existence terrestre, avec une précision et une puissance de restitution de visionnaire.

Rarement on aura rendu l’émergence crépusculaire de la conscience enfantine avec autant d’acuité dans le notation des premières images vues par l’enfant (du monstre hirsute que représente une poule à la fantastique apparition du père se penchant sur le berceau, entre autres figures quasi mythiques) et de génie poétique dans leur restitution.

Or Biély, au fait des observations de Jung et proche aussi de l’interprétation théosophique d’un Rudolf Steiner, impliquait sa propre capacité hypermnésique en recyclant ces premiers tâtons de la perception sensorielle et de l’effet sur l’enfant des premiers mots articulés, avec une capacité inégalée au TOUT DIRE…

Or Biély, au fait des observations de Jung et proche aussi de l’interprétation théosophique d’un Rudolf Steiner, impliquait sa propre capacité hypermnésique en recyclant ces premiers tâtons de la perception sensorielle et de l’effet sur l’enfant des premiers mots articulés, avec une capacité inégalée au TOUT DIRE…

Kotik Letaev est un livre qu'on a l'impression de lire les paupières baissées et le regard tourné vers l'intérieur, lequel s'ouvrirait à l'Univers de la prime conscience.

L'enfance de Kotik, à savoir l'auteur lui-même qui plonge son regard de voyant dans les turbulences de sa mémoire d'avant la troisième année, c'est d'abord le monde indifférencié que doivent percevoir les animalcules de la soupe originelle et toute la suite des créatures non consciente de leur sort, jusqu'aux iguanes accrochés à leurs promontoires, aux îles Galapagos, ruisselants d'eau de mer et faisant rouler les globes de leurs yeux comme de vieilles planètes.

En deça de toute identité, l'on se trouve soudain précipité dans l'espace et le temps, écorché vif, livré au soufle d'un verbe semblant d'avant la parole, avant toute limite établie, dans la polyphobnie chaotique d'AU COMMENCEMENT.

Dans l'innocence d'un jour éternel, assis sur la pelouse d'une placide maison familiale, l'enfant barbouillé de terre déchire minutieusement les élytres d'un scarabée tandis qu'au-dessus de lui, tombée de ce ciel où ils lui ont dit que Lebondieu demeurait, tonne puissamment une voix, qui n'est peut-être que celle d'un fulminant orage d'été.

Or le craquement sinistre de celui-ci me rappellera toujours, à moi l'enfant des climats alpins de l'ère historique, cette scène du premier massacre et le choc terrible des titans antédiluviens se dressant les uns contre les autres aux créneaux des monts de Savoie ou de l'Oberland maternel.

Ptérodactyles, Iguanodons, Tyrannosaures. Dans la pénombre du bureau de mon grand-père, je coloriais leurs images aux crayons Prismalo. Ou bien, autre réminiscence confuse: cet après-midi de foehn à l'air de plomb liquide, où l'enfant avait cru qu'ils avaient résolu de le laisser périr de soif, seul dans son nid de Varicelles. Comme elles grouillaient alors au-dessus de l'oreiller rose sentant les larmes et la verveine, ces Varicelles aux trompes de sangsues et aux ailes de papier de soie, qui tournoyaient à chaque poussée de fièvre. Et comme il les avait maudits, alors, sans pouvoir dire quoi que ce fût, elle la mère aux mains gercées (une voix un peu plus haute et plus impatiente) et lui le père exhalant la matin l'eau de Cologne et le soir la fumée de ses Parisiennes. Et le tonnerre secoue la maison. Et l'enfant crie sans mot dire: « Au secours ! ». Et la mère: « Je n'en peux plus ! ». Et le visiteur à l'odeur inconnue et aux mains pommadées: - C'est la croissance, Madame.

Au commencement était le chaos-sans-images-et-sans-heures. « En ce temps-là il n'y avait pas de moi - il y avait un corps chétif; et la conscience, en l'étreignant, se vivait elle-même dans un monde impénétrable et incommensurable. En moi se formaient des bouillonnements d'écume; la chaleur m'écumait; j'étais torturé, chauffé au rouge; le corps ébouillanté bouillonnait de conscience (os dans acide grésillent, pétillent et bouillonnent). Enfin écuma la première image et ma vie se mit à bouillonner d'images, écuma d'écume montant à moi ».

Ces images, ce sont les mythes, fleurs étranges remontant des grands fonds de l'inconscient de l'Espèce, les archétypes efflorescents de la pensée anthropomorphe, elle-même née de la pensée cosmique. Ou c'est la basse continue d'un long jour de Scarlatine. Une puissance amère et brûlante s'est emparée de l'enfant, lequel non seulement cuit dans le feu comme un pain de charbon, mais sait à présent que cette chose qui commence à se craqueler dans les flammes, c'est lui-même.

Ces images, ce sont les mythes, fleurs étranges remontant des grands fonds de l'inconscient de l'Espèce, les archétypes efflorescents de la pensée anthropomorphe, elle-même née de la pensée cosmique. Ou c'est la basse continue d'un long jour de Scarlatine. Une puissance amère et brûlante s'est emparée de l'enfant, lequel non seulement cuit dans le feu comme un pain de charbon, mais sait à présent que cette chose qui commence à se craqueler dans les flammes, c'est lui-même.

JE SUIS MOI ! Et j'arrache mes draps, mais les Frissons, dont il est notoire que ce sont les sbires de la sorcière Scarlatine, continuent de me glacer de leur souffle brûlant.De temps à autre cependant, et quel apaisement ce sera par les années, les draps reviennent à l'enfant tout frais et parfumés, et la lumière vaporeuse filtrant de la fenêtre ouverte à travers les rideaux tirés, paraît chargée d'une vapeur de tisane et des premiers souffles printaniers.

Puis ce sont les premières représentations. Là, les chambres de DEDANS où cohabitent enfants et mamans, dans un rempart odoriférant d'encaustique et de Baume du Tigre.Là-bas, l'univers plus mystérieux de DEHORS que rejoignent chaque matin les papas - l'univers des sensations, des images, des émotions et des mots en tas. Et ce tas est le monde...

« Qu'est-ce que cela ? demande la mère en désignant une poule derrière les grillages du fond du jardin. Et l'enfant de répondre: « Une poule », et de préciser sous cape: « La poule ? Eh bien, c'est quelque chose de crêtelé-plumeté, ça caquète, ça crétèle, ça picore, ça s'ébouriffe; ça ne change pas au gré de mes états d'âme; la poule, c'est imperméable à tout; et qui plus est, c'est parfaitement distinct; incompréhensible; et pourtant combien précise, époustouflante, cette poule qui vaque à son existence picorante, ébouriffée. D'un côté, mon moi, et de l'autre une mouche. La mouche me tourmente ».

Quant au TOUT DIRE relatif aux enfants de Karl Ove Knausgaard, dans le 50 premières pages d’Un homme amoureux, il est tout autre, pour ainsi dire behaviouriste et concentré sur la micro-réalité de la vie quotidienne partagée entre bref séjour estival chez des amis (vite effrayés par la demande exacerbée de trois mômes), sautes d’humeur de la mère et du père à l’avenant, caprices et crises, après-midi au parc d’attractions qui oscille entre petits bonheurs (« Il nous fallut débourser quatre-vingt-dix couronnes pour qu’elles aient chacune leur petite souris ») et soudaines crispations, jardins d’enfants qu’on essaie et dont on change, ainsi de suite, en souriant plus ou moins jaune, chacune et chacun étant supposé « faire avec »…

N’oubliez pas que les artistes ne sont pas des gens comme les autres, leur grain de folie fait partie de leur génie, il ne faut pas les juger psychologiquement, ni moralement, ni même politiquement, sinon on ne s’en sort plus. Je trouve votre « Journal » incroyablement honnête et sincère, parfois presque un peu trop honnête. J’ai toujours l’impression qu’il faut savoir garder des secrets dans la vie et ne pas tout dire ce qu’on pense.

N’oubliez pas que les artistes ne sont pas des gens comme les autres, leur grain de folie fait partie de leur génie, il ne faut pas les juger psychologiquement, ni moralement, ni même politiquement, sinon on ne s’en sort plus. Je trouve votre « Journal » incroyablement honnête et sincère, parfois presque un peu trop honnête. J’ai toujours l’impression qu’il faut savoir garder des secrets dans la vie et ne pas tout dire ce qu’on pense.  Dans l’ensemble je suis très en phase avec vous. Ayant remarqué que vous aimez beaucoup Jean Genet aussi, je vous enverrai prochainement mon film sur lui, qui s’appelle Genet à Chatila. Je vous souhaite une bonne semaine, bien à vous, Richard.»

Dans l’ensemble je suis très en phase avec vous. Ayant remarqué que vous aimez beaucoup Jean Genet aussi, je vous enverrai prochainement mon film sur lui, qui s’appelle Genet à Chatila. Je vous souhaite une bonne semaine, bien à vous, Richard.» Je vais aller racheter le Journal de Frisch que je ne trouve plus et me réjouis de voir votre film. Je travaille actuellement au troisième recueil de mes carnets qui s’intitulera Le souffle de la vie »…

Je vais aller racheter le Journal de Frisch que je ne trouve plus et me réjouis de voir votre film. Je travaille actuellement au troisième recueil de mes carnets qui s’intitulera Le souffle de la vie »…

Ce que plus tard je noterai dans mes carnets des années 1973 à 1992, parus sous le titre Les Passions partagées en 2004...

Ce que plus tard je noterai dans mes carnets des années 1973 à 1992, parus sous le titre Les Passions partagées en 2004...

Or Biély, au fait des observations de Jung et proche aussi de l’interprétation théosophique d’un Rudolf Steiner, impliquait sa propre capacité hypermnésique en recyclant ces premiers tâtons de la perception sensorielle et de l’effet sur l’enfant des premiers mots articulés, avec une capacité inégalée au TOUT DIRE…

Or Biély, au fait des observations de Jung et proche aussi de l’interprétation théosophique d’un Rudolf Steiner, impliquait sa propre capacité hypermnésique en recyclant ces premiers tâtons de la perception sensorielle et de l’effet sur l’enfant des premiers mots articulés, avec une capacité inégalée au TOUT DIRE…

Ces images, ce sont les mythes, fleurs étranges remontant des grands fonds de l'inconscient de l'Espèce, les archétypes efflorescents de la pensée anthropomorphe, elle-même née de la pensée cosmique. Ou c'est la basse continue d'un long jour de Scarlatine. Une puissance amère et brûlante s'est emparée de l'enfant, lequel non seulement cuit dans le feu comme un pain de charbon, mais sait à présent que cette chose qui commence à se craqueler dans les flammes, c'est lui-même.

Ces images, ce sont les mythes, fleurs étranges remontant des grands fonds de l'inconscient de l'Espèce, les archétypes efflorescents de la pensée anthropomorphe, elle-même née de la pensée cosmique. Ou c'est la basse continue d'un long jour de Scarlatine. Une puissance amère et brûlante s'est emparée de l'enfant, lequel non seulement cuit dans le feu comme un pain de charbon, mais sait à présent que cette chose qui commence à se craqueler dans les flammes, c'est lui-même.