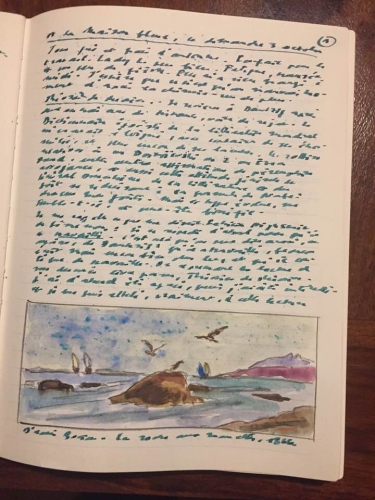

À propos de ce qu'on appelle la poésie. Du noir irradiant de lumière des poèmes d'Agota Kristof. Que le TOUT DIRE de la poésie exclut à la fois le formalisme cloué et le n’importe quoi.

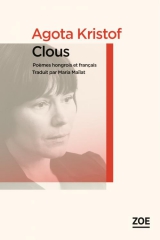

À quoi rime la poésie ? Que diable vient faire un poème dans le monde actuel ? Combien étaient-ils au Salon du livre de Florence en avril 1300 pour faire signer leur exemplaire de la Commedia à l'arrogant Alighieri ? Peut-on se fier à la traduction en chinois des poèmes de Mallarmé qui ont déjà pâti d'une nouvelle version en français commercial ? Et que dire de la version en français non commercial de Szögek d'Agota Kristof, éditée chez Zoé sous le titre lapidaire de Clous et la tutelle de Marlyse Pietri, fondatrice et ancienne patronne de la maison genevoise où parut déjà L'Analphabète, et qui raconte comment ces poèmes lui ont été transmis.

Telles sont les questions que j'ai (re)commencé de me poser en lisant L'instant, poème traduit du polonais d'Adam Zagajewski, avec ces mots qui me parlent dans une langue par delà les langues qui relève, précisément, de la poésie.

Telles sont les questions que j'ai (re)commencé de me poser en lisant L'instant, poème traduit du polonais d'Adam Zagajewski, avec ces mots qui me parlent dans une langue par delà les langues qui relève, précisément, de la poésie.

L’instant

Dans une église romane, les pierres rondes

qui moulurent tant de prières,

tant de générations, se taisaient humblement

et les ombres sommeillaient dans l’abside

telles des chauves-souris dans les fourrures de l’hiver.

Nous sortîmes. Un pâle soleil luisait,

une petite musique bourdonnait faiblement

d’une des voitures, deux geais

regardaient attentivement les humains, nous,

dans l’air flottaient les fils soyeux de la nostalgie.

Que le moment présent est audacieux,

il se permet une existence insouciante

à même les flancs de ce vieux temple

déjà tellement fatigué,

et en attente des millions d’années à venir,

des guerres futures, des ères géologiques,

des armistices, des congrès, des changements de climats -

cet instant – qu’est-il ? – À peine

un moustique, une petite mouche, une poussière, une fraction de respiration,

et pourtant il a tout envahi,

il a gagné le cœur des herbes craintives,

il vit dans les tiges et dans les gènes

et dans la prunelle de nos yeux.

Cet instant, mortel comme toi et moi,

était plein d’une joie incompréhensible, folle,

infinie, comme s’il savait

quelque chose que nous ignorons.

Tout de suite après cet aperçu d'un instant qui n'en finit pas de luire comme l’or du brin de paille de Verlaine, je lis les vers du premier poème du recueil posthume d'Agota Kristof, intitulé Nincs miért járdát cserélni, ce que Maria Maïlat a traduit par Aucune raison de changer de trottoir, et dont les vers en langue française donnent ceci:

Aucune raison de changer de trottoir

Dans le crépuscule perdant son équilibre

un oiseau libre s’envole de travers

sur la terre il n’y a que des semailles

silence indicible

et insupportable

attente

Hier tout était plus beau

la musique dans les arbres

le vent dans mes cheveux

et dans tes mains tendues

le soleil

Maintenant il neige sur mes paupières

mon corps

est lourd comme le rocher

mais aucune raison de changer de trottoir

et aucune raison de

s’en aller dans les montagnes

L'oiseau qui vole de travers est un motif récurrent dans les poèmes d'Agota Kristof, dont le plus saisissant s'intitule précisément L'oiseau, ce qui se dit en hongrois A madár, et qu’on peut citer en entremêlant les deux versions :

L'oiseau qui vole de travers est un motif récurrent dans les poèmes d'Agota Kristof, dont le plus saisissant s'intitule précisément L'oiseau, ce qui se dit en hongrois A madár, et qu’on peut citer en entremêlant les deux versions :

A Madár

L’oiseau

Súlyos nagy madár voltam és neha

Je fus un grand oiseau lourd et parfois

ráismertem a városokra

je reconnaissais les villes

ahol már jártam egyszer

que j’avais traversées jadis

különösen a hidakat szerettem

j’aimais surtout les ponts

és a kerteket ahol este

et les jardins où le soir

nyáron tánkosok lebegnek

en été les danseurs flottaient

a lámpak alatt

sous les réverbères

féltek mikor árnyékom rájuk esett

ils avaient peur lorsque mon ombre tombait sur eux

en is féltem mikor a bombák hulltak

moi aussi j’avais peur quand les bombes pleuvaient

mesze repültem s mikor csönd lett

je m’envolais loin et lorsque le silence régnait

visszajöttem hoszasan lebegni

je revenais planer longtemps

a gödrök és halottak fölött

au-dessus des fosses et des morts

szerettem a halált

j’aimais la mort

szerettem játszani a halállal

j’aimais jouer avec la mort

a sötet hegyek fölött néha

au-dessus des sombres montagnes parfois

összecsuktam a szárnyam és mint a kõ

je refermais mes ailes et telle une pierre

lezuhantam egy szakadékba

je me laissais tomber dans l’abîme

de sohasem egészen sohasem egészen mélyre

mais jamais jusqu’au bout jamais jusqu’au plus profond

még feltem

pour l’heure j’avais peur

meg csak a mások halálát szerettem

pour l’heure j’aimais la mort des autres

és nem az enyémet

et pas la mienne

az én halálomat csak késõbb szerettem meg

ma mort je l’ai aimée plus tard

sokkal késõbb

beaucoup plus tard

mikor már fáradt voltam és éehes és szomorú

lorsque j’étais déjà fatigué et affamé et triste

mikor már semmitöl sem féltem

lorsque je n’avais plus peur de rien

csak nésztem a köveket és a ködös

je ne regardais que les pierres et les brumes

dans szakadékot

les abîmes

és a szárnyaim öszecsukódtak

et mes ailes se sont refermées.

Le thème du paradis perdu (Lost paradise, etc.) est un poncif de la poésie universelle, mais le TOUT DIRE de celle-ci se distingue par sa façon d'accommoder les lieux communs au dam de tout langage commercial - le trouvère trouve et fait ainsi la pige à la cheffe de projet et à son boss formaté au M.l.T. Ce qui, soit dit en passant, n'exclut aucunement la poésie des bureaux.

L'oiseau boiteux d'Agota Kristof n'est pas là juste pour figurer la blessure ou la tristesse: il relie l'herbe du ciel et la suie des villes où des femmes et des hommes se cherchent et se perdent et croient se retrouver alors que c'est déjà l'automne auquel il n'est pas exclu que succède un hiver nucléaire - mais la poésie n'est jamais tout à fait explicite en de tels termes.

Les larmes versées, autant que les larmes retenues, ont inspiré de plus ou moins bons poèmes, mais la tristesse ne purifie pas sur commande, ni n’est garante de poésie.

Me reviennent, à ce propos, ces vers de Vladimir Holan, tiré du recueil Douleur :

Larme

Il n’y a pas de larme humaine

qui ne coulerait en même temps

sur le visage de la Vierge Marie.

Il n’y a pas de larme humaine

Que n’aurait pleurée en même temps

L’ange gardien.

Mais il n’y a pas non plus de larme humaine

Qu’au même instant tu ne trouverais dans les yeux du serpent.

Je lis maintenant ces deux vers d’Agota Kristof :

« Le ciel n’est qu’un immense

chagrin bleu »,

comme sertis dans le poème intitulé Berceuse, et l’ensemble du poème en acquiert une sorte de densité musicale particulière faite de peine et de joie mêlées, qui donne raison à Maria Maïlat quand elle affirme que « chaque poème libère une source d’air et de lumière ».

L’échappée ne se fera pas ainsi par le contrepoint de berceuses illusions, avec les mots consolateurs qui rassurent, mais c’est de la douleur même qu’émanent cet air et cette lumière :

Berceuse

Fais ton lit et couche-toi

et regarde par la fenêtre

comment frandissent au-dehors

ce printemps et la tristesse

le ciel n’est qu’un immense

chagrin bleu

et les arbres éclatent des sanglots

à chaque éclosion de fleurs.

Toi, ne pleure pas, enlève tes habits

Enlève ta vie,

Elance-toi nue, et réjouis-toi

D’être seule

aans le printemps

dans le ciel dans les arbres

dans la lumière

réjouis-toi de ne pas te lever

plus parler, plus répondre

plus marcher.

Ne pense pas au froid ne bouge pas

Sur ton corps blanc

Le soleil descendra

Quand les maisons d’en face

Seront démolies

Et aussi les cheminées et

Les antennes de la télévision.

Que pèse la douleur en poésie ? Ou plus exactement, que pèse la poésie devant la souffrance des hommes ? Le philosophe allemand Theodor Adorno a écrit ceci, dont on a fait un usage souvent réducteur, mais il l’a bel et bien écrit : «Plus la société devient totalitaire, plus l’esprit y est réifié et plus paradoxale sa tentative de s’arracher à la réification de ses propres forces. Même la conscience la plus radicale du désastre risque de dégénérer en bavardage. La critique de la culture se voit confrontée au dernier degré de la dialectique entre culture et barbarie : écrire un poème après Auschwitz est barbare, et ce fait affecte même la connaissance qui explique pourquoi il est devenu impossible d’écrire aujourd’hui des poèmes ».

Avec le recul, et après les multiples nuances apportées à cette « interdiction » de la poésie par Adorno, la réflexion sur le rôle et la valeur de la poésie face à la barbarie, autant que celui de l’art, est à reprendre plus sereinement dans la foulée de l’Esthétique hégélienne, etc.

Pour ma part, j’ai toujours préféré la compagnie des poètes à celle des philosophes, exception faite des penseurs qui sont à la fois artistes et poètes, et voici pourquoi je relis ce soir cet autre poème de Vladimir Holan tiré de Douleur :

À l’aube

Oui, c’est déjà l’aube… Un linge sale

sur le corps lavé d’une belle…

Toucher, ah seulement toucher,

mais de rien déjà plus même le rêve !

Toi aussi c’est en vain là-bas que tu t’efforces de haut en haut,

Car qui est descendu dans la poésie,

Jamais il n’en ressortira…

J'ai maintenant devant moi deux poèmes d'Agota Kristof, Clous et Émigrants, en m'apercevant pour la première fois qu'elle a un piercing cruciforme dans son nom, qui évoque le Christ. Or le titre du recueil, Szögek, signifie Clous ? Mais lesquels ? De la croix, du cercueil ou de la vie qui nous traverse ?

J'ai maintenant devant moi deux poèmes d'Agota Kristof, Clous et Émigrants, en m'apercevant pour la première fois qu'elle a un piercing cruciforme dans son nom, qui évoque le Christ. Or le titre du recueil, Szögek, signifie Clous ? Mais lesquels ? De la croix, du cercueil ou de la vie qui nous traverse ?

Je lis alors la traduction de la fin du poème, sans majuscules ni ponctuation:

clous émoussés et pointus

ferment les portes clouent les barreaux

aux fenêtres de long en large

ainsi se bâtissent les années ainsi se bâtit

la mort

Au début de La mort d'un père, Karl Ove Knausgaard parle de notre façon de planquer « la mort » sous le tapis. De cet effort contemporain de ne pas voir ce qui est ou de le maquiller découle une série américaine hyper-vivante au titre de Six feet under, et l'autobiographie de Knausgaard est elle aussi hyper-vivante, de même que la poésie d'Agota Kristof dit la vie, fût-ce avec une arêtes dans la gorge et une croix au mur comme dans le bureau de celle qui écrit, au début de Clous :

au-dessus des maisons et des vies

un léger brouillard gris

avec mes yeux pleins de feuilles

à venir dans les arbres

j'attendais l'été

j'aimais par-dessus tout

dans l'été la blanche

la chaude poussière

insectes et grenouilles s'y noyaient

quand la pluie ne tombait pas

pendant des semaines

Ce monde est très mal foutu, où l’estivale langueur signifie en même temps la mort par noyade des « insectes et grenouilles », et cela aussi le TOUT DIRE de la poésie l'exprime, qui n'appartient pas qu'aux spécialistes diplômés ès rhétorique.

De quoi parle-t-on ? Y a-t-il beaucoup de poèmes peints dans un musée comme le Kunstmuseum de Vienne ? Thomas Bernhard, dans sa démolition constructive de Maîtres anciens, n'allait y voir qu'un portrait de vieil homme du Tintoret, et pour ma part j'y suis retourné plusieurs fois pour une seule petite vierge et son âne peinte par un artiste rhénan inconnu de je ne sais plus quel siècle.

Pareil pour les anthologies poétiques, où s'entend un formidable arrière-bruit de machines à coudres avec force alexandrins à douze pattes et force fortiches hémistiches ou autres pentamètre ïambiques, mais dans ce monceau de words words words filtrent parfois quelques mots parfois même arrangés à la diable (au regard sourcilleux du Spécialiste) et cela donne Szögek d'Agota Kristof ou Émigrants, entre soixante-six autre autres morceaux.

À l'hiver 1956 j'avais neuf ans, le soir de cette année terrible nous écoutions à la radio les nouvelles de Budapest et plus tard les enfants de réfugiés se sont pointés dans nos préaux avec leurs habits gris. Je me le rappelle à l’instant en lisant Émigrants d’Agota Kristof :

en apesanteur vous marchez sur des routes droites

qui ne mènent nulle part

nous nous sourions comme les amoureux à leurs débuts

pensifs vous me regardez les maisons et les jardins

ne laissent aucune trace sur vous semblables aux nuages

vous filez par-dessus les clochers et les montagnes

vos pieds sans racine ne se blessent pas

de très loin vous regardez vos douleurs

sans âme arrachées de vous

demain est déjà derrière vous nos mille espoirs

en larmes nous font signe embrassons-nous vite

de vos lèvres immobiles quelle triste

fumée monte de ces chansons mortes

au bord de la route les arbres blancs bruissent et

vous nous disiez au revoir de vos mains ternes

pendant que vous disparaissiez dans la course d’un train matinal

étourdis par le claquement des roues

La poésie peut être politique, de Dante à Mahmoud Darwich, ou bien amoureuse, élégiaque, savante voire ésotérique, ou fantaisiste ou cour de récré genre Prévert, ou fleur de cimetière quand Brassens chante Pensées des morts de Lamartine, mais son TOUT DIRE exclut à mes yeux les clous du tout-formel autant que du n'importe quoi.

La poésie n'est pas n'importe quoi. L'idiotie nivellatrice contemporaine fait d'un coucher de soleil tatoué sur l'épaule d'une bimbo l'équivalent d'un poème de Rimbaud reproduit sur un mur de couloir de métro, alors que les mots de la vraie poésie (ce poème d’Illuminations recopié par une main fervente et précise) exclut le cliché ou en transforme le plomb en or.

Le TOUT DIRE de la poésie procède forcément d'une traduction. Celle des poèmes d’Agota Kristof par Maria Maïlat rend la sourde musique, dure et douce à la fois, tantôt par le tranchant des mots cloués et tantôt par la fluidité bleue qui voit filer les nuages blancs entre les barreaux...

Charles-Albert Cingria écrivait ceci à propos de la poésie de Pétrarque : « L’écriture est un art d’oiseleur et les mots sont en cage avec des ouvertures sur l’infini »…

Agota Kristof. Clous. Poèmes hongrois et français, traduit par Maria Maïlat.Editions Zoé, 2016, 197p.

Adam Zagajewski. Mystique pour débutants et autres poèmes. Traduit du polonais par Maya Wodecka et Michel Chandeigne. Fayard/Poésie, 1999.

Vladimir Holan. Douleur. Pierre Jean Oswald, 1967, 129p.

Karl Ove Knausgaard. La mort d’un père. Denoël/Folio, 2016, 538p.

Sur Messenger, l'autre soir, une nouvelle « amie Facebook » me parlait de l'essai d'un jeune journaliste américain du nom de Jonah Lehrer, qui affirme que Proust fut sans le savoir un précurseur des neurosciences. De son côté, le « Proust norvégien », revenant sur deux interviews de grands auteurs norvégiens, puis se livrant à une mise en abîme mémorielle étonnante à partir des marques de lessives ponctuant ses souvenirs, relance lui aussi une espèce d’anamnèse d'une remarquable précision à double valeur poétique et, peut-être, scientifique.

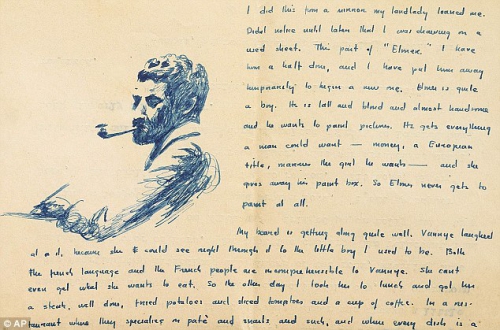

Sur Messenger, l'autre soir, une nouvelle « amie Facebook » me parlait de l'essai d'un jeune journaliste américain du nom de Jonah Lehrer, qui affirme que Proust fut sans le savoir un précurseur des neurosciences. De son côté, le « Proust norvégien », revenant sur deux interviews de grands auteurs norvégiens, puis se livrant à une mise en abîme mémorielle étonnante à partir des marques de lessives ponctuant ses souvenirs, relance lui aussi une espèce d’anamnèse d'une remarquable précision à double valeur poétique et, peut-être, scientifique.  En voici un exemple aux pages 444-446 de La Mort d’un père, où le nettoyage de la bauge paternelle inspire ces lignes au fils :

En voici un exemple aux pages 444-446 de La Mort d’un père, où le nettoyage de la bauge paternelle inspire ces lignes au fils :  Après cela d’éminents commentateurs littéraires ou médiatiques parisiens à la Pierre Assouline, la ramenant au seul motif que les livres de Knausgaard « cartonnent », selon l'expression hideuse en usage, prétendront que l'autobiographie du Norvégien n'est qu'un magma informe. Mais passons sur ces piètres lecteurs aux lunettes de béton…

Après cela d’éminents commentateurs littéraires ou médiatiques parisiens à la Pierre Assouline, la ramenant au seul motif que les livres de Knausgaard « cartonnent », selon l'expression hideuse en usage, prétendront que l'autobiographie du Norvégien n'est qu'un magma informe. Mais passons sur ces piètres lecteurs aux lunettes de béton…

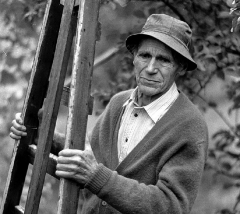

« Je voulais être poète, affirmait-il lui-même, et je me considère aujourd’hui comme un poète manqué, pas du tout comme un romancier mais comme un poète manqué qui a dû se contenter de ce qu’il était capable de faire. »

« Je voulais être poète, affirmait-il lui-même, et je me considère aujourd’hui comme un poète manqué, pas du tout comme un romancier mais comme un poète manqué qui a dû se contenter de ce qu’il était capable de faire. »  L’écrivain de son époque qu’il place le plus haut, bien que son œuvre soit également, selon lui, un échec, c’est Thomas Wolfe, plus héroïque dans son effort de « tout dire dans chaque paragraphe avant de mourir » que ne le furent un Hemingway ou un Dos Passos.

L’écrivain de son époque qu’il place le plus haut, bien que son œuvre soit également, selon lui, un échec, c’est Thomas Wolfe, plus héroïque dans son effort de « tout dire dans chaque paragraphe avant de mourir » que ne le furent un Hemingway ou un Dos Passos.

Telles sont les questions que j'ai (re)commencé de me poser en lisant L'instant, poème traduit du polonais d'Adam Zagajewski, avec ces mots qui me parlent dans une langue par delà les langues qui relève, précisément, de la poésie.

Telles sont les questions que j'ai (re)commencé de me poser en lisant L'instant, poème traduit du polonais d'Adam Zagajewski, avec ces mots qui me parlent dans une langue par delà les langues qui relève, précisément, de la poésie. L'oiseau qui vole de travers est un motif récurrent dans les poèmes d'Agota Kristof, dont le plus saisissant s'intitule précisément L'oiseau, ce qui se dit en hongrois A madár, et qu’on peut citer en entremêlant les deux versions :

L'oiseau qui vole de travers est un motif récurrent dans les poèmes d'Agota Kristof, dont le plus saisissant s'intitule précisément L'oiseau, ce qui se dit en hongrois A madár, et qu’on peut citer en entremêlant les deux versions :  J'ai maintenant devant moi deux poèmes d'Agota Kristof, Clous et Émigrants, en m'apercevant pour la première fois qu'elle a un piercing cruciforme dans son nom, qui évoque le Christ. Or le titre du recueil, Szögek, signifie Clous ? Mais lesquels ? De la croix, du cercueil ou de la vie qui nous traverse ?

J'ai maintenant devant moi deux poèmes d'Agota Kristof, Clous et Émigrants, en m'apercevant pour la première fois qu'elle a un piercing cruciforme dans son nom, qui évoque le Christ. Or le titre du recueil, Szögek, signifie Clous ? Mais lesquels ? De la croix, du cercueil ou de la vie qui nous traverse ?

Dans une pénétrante digression sur l'art, Knausgaard constate que l'art contemporain à changé de nature en descendant pour ainsi dire du ciel sur la terre. Proust ne disait pas autre chose à sa façon, en n'écrivant plus jamais le nom de Dieu, et Witkiewicz, dans les phénoménaux romans fourre-tout que sont L'inassouvissement et L'Adieu à l'automne, multiplie les aperçus de ce changement fondamental de paradigme qui inspire à Knausgaard, au fil d’une de ces digressions dont Caviglioli prétend qu’elles ne mènent nulle part, une belle réflexion consacrée à ce qu’est devenu l’art contemporain et a fortiori, la littérature.

Dans une pénétrante digression sur l'art, Knausgaard constate que l'art contemporain à changé de nature en descendant pour ainsi dire du ciel sur la terre. Proust ne disait pas autre chose à sa façon, en n'écrivant plus jamais le nom de Dieu, et Witkiewicz, dans les phénoménaux romans fourre-tout que sont L'inassouvissement et L'Adieu à l'automne, multiplie les aperçus de ce changement fondamental de paradigme qui inspire à Knausgaard, au fil d’une de ces digressions dont Caviglioli prétend qu’elles ne mènent nulle part, une belle réflexion consacrée à ce qu’est devenu l’art contemporain et a fortiori, la littérature.

Ce début de lecture m'a immédiatement rappelé la litanie de Thomas Wolfe au début de Look homeward, angel (traduit sous le titre de L'Ange exilé), qui me poursuit depuis plus de quarante ans:

Ce début de lecture m'a immédiatement rappelé la litanie de Thomas Wolfe au début de Look homeward, angel (traduit sous le titre de L'Ange exilé), qui me poursuit depuis plus de quarante ans: