À propos du tueur de masse Anders Behring Breivik, sur lequel un texte de Karl Ove Knausgaard, intitulé L’Inexplicable, a paru dans le deuxième numéro de la revue Courage. Après la dérive esthético-politique de Richard Millet dans son Eloge littéraire d’Andres Breivik, retour à la terrifiante case réel pour y retrouver “l’un d’entre nous”...

Ce dimanche 28 août. – Avons-nous pleuré au soir du 22 juillet 2011, après avoir (plus ou moins) suivi les infos relatives au massacre de masse survenu le matin même sur l’île norvégienne d’Utoya, où 69 jeunes gens tombèrent sous les balles d’Anders Behring Breivik, après que celui-ci eut fait exploser une bombe devant un bâtiment gouvernemental, déjà fatale à 8 civils innocents – Lady L. et moi avons-nous alors réellement pleuré ?

Je ne me le rappelle pas bien, mais je ne crois pas : nous étions trop loin de l’événement à tous égards, partageant (plus ou moins) l’euphorie de ce qu’on appelait encore la « révolution de jasmin », quelque part entre Tunis, Moknine et Sidi Bou Saïd où nous nous trouvions en compagnie de notre ami écrivain Rafik Ben Salah, des ses proches et de ses amis.

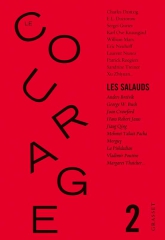

Karl Ove Knausgaard, lui, a pleuré. Il en témoigne dans un texte paru dans le New Yorker en mai 2015, repris récemment dans la revue Courage de Charles Dantzig, dont le sommaire général est consacré aux Salauds : « Comme beaucoup de Norvégiens, écrit Knausgaard, j’ai pleuré quand j’ai appris ce qui s’était passé et pendant les jours qui ont suivi. Cet événement transperçait toutes nos défenses, car les morts que nous voyions d’habitude dans les médias se produisaient toujours ailleurs, dans des villes et des pays étrangers, alors que celui-ci s’était produit dans notre monde à nous, dans un cadre bien connu et si familier que nous ne l’avons pas vu venir. C’était arrivé chez nous ».

Anders Breivik n’est-il qu’un salaud parmi d’autres ? Est-ce un psychotique, comme une première expertise psychiatrique l’a prétendu, ou était-il en pleine possession de ses moyens psychiques, ainsi que l’a établi une contre-expertise. Son acte est-il celui d’un héros de la chrétienté se sacrifiant pour nous protéger de l’invasion des musulmans, comme il s’est présenté lui-même, ou bien est-il comparable à ceux de Unabomber (alias Theodror Kaczinyki), extrémiste écolo coupable de 16 attentats entre 1978 et 1995), ou de Timothy Mc Veigh, ce vétéran de l’armée américaine qui fit exploser un camion bourré d’explosif au centre-ville d’Oklahoma City, provoquant la mort de 138 personnes ?

Un écrivain de la meilleure souche française pure et dure, en la personne de Richard Millet, dans son très provocateur (et très discutable) Eloge littéraire d’Anders Breivik, a cru voir en ce héraut d’une Europe menacée par l’islam à la fois un produit de la décadence occidentale et un « artiste » poussant le Mal à sa perfection formelle.

Or Millet affirme avoir trouvé de justes arguments dans les 1500 pages du manifeste de Breivik diffusé sur Internet où il expliquait le sens de son combat, de même qu’on pourrait trouver des idées défendables dans les 119 pages de Richard Millet, dont la fascination pour la « perfection formelle » du massacre d’Utoya reste cependant obscène, relevant, selon Charles Dantzig, de la « posture de puceau lyrique qui dure chez certains passée la puberté ».

Pour ma part, je n’ai pas lu les 1500 pages d’auto-justification de Breivik (et je pense d’ailleurs que Millet non plus), mais je rangerais plutôt ce « puceau lyrique » de Richard Millet dans la catégorie évoquée par le roman de l’écrivain russe Iouri Olécha, intitulé L’envie et détaillant la trouble attirance de nombreux littérateurs pour l’homme d’action et la brute sans états d’âme. Des communistes Paul Eluard et Louis Aragon à Jean-Paul Sartre, ou, à la droite plus ou moins extrême, de Drieu La Rochelle à Lucien Rebatet ou Céline ; enfin, plus récemment, de Maurice Dantec et Renaud Camus à Richard Millet lui-même, les exemples de dérives ou de délires idéologiques se recrutent parmi les meilleurs écrivains.

Karl Ove Knausgaard brasse très loin de ces eaux troubles. En un peu moins d’une vingtaine de pages, en écrivain sensible au regard de l’autre, il décrit un homme intérieurement détruit par la frustration et désormais incapable de voir l’humanité dans le regard de l’autre, tirant à bout portant dans la bouche d’une jeune fille regardée les yeux dans les yeux, puis se plaignant à la police d’un éraflure de 5 millimètres occasionnée (explique-t-il tranquillement aux policiers) par l’éclat osseux d’un crâne fracassé par son arme.

Karl Ove Knausgaard brasse très loin de ces eaux troubles. En un peu moins d’une vingtaine de pages, en écrivain sensible au regard de l’autre, il décrit un homme intérieurement détruit par la frustration et désormais incapable de voir l’humanité dans le regard de l’autre, tirant à bout portant dans la bouche d’une jeune fille regardée les yeux dans les yeux, puis se plaignant à la police d’un éraflure de 5 millimètres occasionnée (explique-t-il tranquillement aux policiers) par l’éclat osseux d’un crâne fracassé par son arme.

En relisant le texte de Richard Millet, j’ai été frappé par l’extraordinaire déréalisation des faits qu’il rapporte, se posant en grand juge juché sur sa colonne de stylite styliste, et que je ferraille sur les sociaux-nordiques pourris, et que je défouraille sur les journaleux moisis du Nouvel Obs & CO. Or cette déréalisation du grand esthète concluant par ailleurs à la nullité de la création littéraire française (à part lui, s’entend) ressemble en somme à la virtualisation croissante de l’univers d’Anders Behring Breivik, jeune homme plus ou moins abandonné voire maltraité par ses père et mère (comme de nombreux jeunes gens qui ne tuent pas pour autant à ce qu’on sache), qui aura de plus en plus souffert de n’être pas vu, jouissant en revanche d’être déshabillé par les flics et de pouvoir prendre devant eux, en slip, la pose imitée des bodybuilders…

Contrairement à Richard Millet, Knausgaard ne prend pas au sérieux les motivations « politiques » de Breivik, pas plus évidemment qu’il n’y voit un « artiste ». « Le monde est plein de gens aux tendances narcissiques – j’en suis un bon exemple – et il est plein de gens dépourvus d’empathie envers autrui. Et le monde est plein, aussi, de gens qui partagent les opinions politiques extrémistes de Breivik, sans pour autant y voir une raison d’assassiner des enfants et des jeunes gens. L’enfance de Breivik n’explique rien, son caractère n’explique rien, ses opinions politiques n’expliquent rien », écrit Knausgaard.

Le monde actuel, de la guerre dans les Balkans au Rwanda, ou de Tchétchénie en Syrie, a vu se développer une culture de la guerre et du meurtre qui, dans un petit pays plutôt harmonieux et prospère comme la Norvège (et ce serait pareil en Suisse) paraît impensable, mais a bel et bien vu le jour dans les ruines intérieures d’Anders Breivik. Sur fond de Norvège fonctionnant comme le meilleur des mondes, « toutes les normes et les règles ont été abolies en lui, une culture de la guerre a vu le jour en lui, et il était absolument indifférent envers la vie d’autrui et absolument brutal ». Mais alors, comment cela s’est-il fait ?

Comment Breivik s’est il transformé en machine à t uer ? À cette question, Karl Ove Knausgaard répond en écrivain, avec la porosité sensible et l’imagination flottante de celui qui essaie de comprendre sans juger, non pas de justifier mais de regarder la réalité en face.

« Les forces les plus puissantes qui soient chez l’être humain sont celle de la rencontre entre le visage et le regard. Là seulement nous existons l’un pour l’autre. C’est dans le regard d’autrui que nous existons et c’est dans notre propre regard que les autres existent. C’est aussi là que nous pouvons être détruits. Ne pas être vu est dévastateur, ne pas voir l’être aussi. »

On sait que, dans les combats rapprochés, les combattants des armées ordinaires sont exercés à ne plus voir en face d’eux des visages d’hommes, sur lesquels ils refuseraient de tirer, mais des cibles. Or Breivik a tué de face et de près des jeunes gens qui le regardaient et dont il ne voyait pas le regard, mais comment en est-il arrivé là ? Comment en est-il arrivé à ne plus voir de ses semblables que des images-cibles ?

Knausgaard rappelle alors la plongée de Breivik dans l’univers virtuel des jeux vidéo, qu’il continue d’ailleurs de pratiquer aujourd’hui dans sa prison avec sa Playstation 3 enfin obtenue sur réclamation – l’Etat suédois ne lui ayant accordé jusque-là que la Playstation 2…

« Breivik n’a pas été vu, cela l’a détruit. Il a alors baissé les yeux, a dissimulé son regard et son visage, détruisant ainsi l’autre à l’intérieur de lui. Cinq ans avant le massacre, il s’est isolé dans une chambre de l’appartement de sa mère ; il ne voyait pour ainsi dire personne, refusait toute visite, ne sortait quasiment pas et jouait seulement aux jeux vidéo, surtout à World of warcraft, pendant des heures, des jours, des semaines, des mois. À un certain moment, ce monde imaginaire a fini par devenir la réalité, non pas parce qu’il a fait une crise psychotique, mais parce qu’il a trouvé des modèles de la réalité qui étaient aussi simples et maniables que ceux du jeu, et ainsi, poussé par la puissance de ses rêves, et surtout par ce qu’ils lui permettaient d’être – un chevalier, un commandant, un héros -, il a pris la décision de leur donner vie. Il n’avait été personne – autant dire, mort – et soudain il se dressait de l’autre côté, il n’était plus « personne », car en accomplissant l’inconcevable qui désormais était concevable, il allait devenir quelqu’un ».

Karl Ove Knausgaard n’aime pas parler de Breivik. Il l’a fait pourtant à plusieurs reprises et il cite à plusieurs reprises le livre d’une de ses amies, Åsne Seierstad, intitulé L’un d’entre nous et détaillant la tragédie d’Utoya sans pathos et sans « littérature », afin d’en restituer la réalité.

« Encore une fois, commente Knausgaard, ce fameux jour redevient quelque chose de concret, pas un phénomène, pas une affaire, pas un argument dans une discussion politique, mais un corps mort penché sur un rocher au bord de l’eau. Et de nouveau, je pleure ».

« For den kroppen har et navn, det var en ung gutt, han het Simon. Han hadde to foreldre og en lillebror. De kommer til å sørge ham resten av livet ».

« Car ce corps a un nom, c’était un jeune garçon, il s’appelait Simon. Il avait deux parents et un petit frère. Ils porteront son deuil le restant de leur vie »...

Anders Breivik, L’inexplicable, traduit du norvégien par Hélène Hervieu. In Courage, No 2. Grasset, 2016.

Richard Millet, Langue fantôme, suivi d’Éloge littéraire d’Anders Breivik. Editions Pierre-Guillaume de Roux, 2012.

Iouri Olécha. L’envie. L’Âge d’Homme.