À propos de la prochaine glaciation, d’un roman en chantier de Karl Ove Knausgaard évoquant le prophète Ezéchiel, des fringues de Madame Swann et des cornflakes de Lambert Schlechter. Où l’on voit que tout communique plus ou moins quand par amour on s’efforce de « faire chier la mort », etc.

Le « Proust norvégien » peut toujours gratter : jamais il ne fera parler les étoffes comme le divin Marcel qui jamais, soit dit en passant, ne parle de Dieu, alors que Lambert Schlechter y revient à tout moment à sa façon entre l’annotation de deux paperoles style : « d’ici trois quatre milliards d’années le soleil va devenir encore plus chaud, mais je sais que je ne serai plus là, ça me rassure, je note sur un Zettelchen :patates persil cornflakes lait, ferai mes achats, puis lirai, encore, Sloterdijk, du musst dein Leben ändern », etc.

« Tu dois changer ta vie », se répètent tous les jours ces « fourmis papivores », selon l’expression de Zorba le Grec raillant son ami le scribe sirotant son verre de sauge, et même Henning Mankell se le sera seriné une année avant sa mort, tout en écrivant son Sable mouvant qui m’a touché bien plus que le Mars de Fritz Zorn à l’époque où celui-ci venait de succomber à son crabe, car Mankell reste impatient de changer sa vie même s’il sait que la prochaine glaciation en Suède, vers l’an 3333, limite notre devenir - comme Peter Sloterdijk il fait tous les matins son fitness gymno-poétique de mec attaché à travailler son immunité joyeuse, comme Lambert Schlechter il dit à la femme qu’il aime, « tu existes donc je suis, j’aime la vie où nous sommes, la mort c’est pour un autre jour », et v’là que me reviennent les mots de notre ami Thierry Vernet dans ses carnets : « La mort, ma mort, je veux la faire chier un max à attendre devant ma porte, à piétiner le paillasson. Mais quand il sera manifeste que le temps sera venu de la faire entrer, je lui offrirai le thé et la recevrai cordialement ». C’est la version soft de notre ami Thierry, avec laquelle contraste la version hard de Lambert Schlechter, qui publie un recueil de poèmes sous le titre d’Enculer la camarde…

La mort d’un père, premier tome du cycle autobiographique de Karl Ove Knausgaard, s’ouvre sur trois pages évoquant la mort physique du cœur humain avec l’objectivité froide d’un légiste ou d’un employé des pompes funèbres comme on en trouve dans l’épatante série Six feet under. Mais cet aspect strictement physiologique ne nous apprend rien sur le père de Karl Ove, pas plus que les débats à n’en plus finir « autour de Jésus » ne nous instruisent vraiment sur la nature du présumé Sauveur.

Pendant que sa femme attend leur premier enfant, l’écrivain Knausgaard travaille comme un damné sur un roman maintes fois recommencé et dans lequel il sera question du prophète Ezéchiel et des deux frangins mythique Caïn et Abel en version scandinave. Il est très peu question de Dieu dans l’autobiographie de l’écrivain norvégien, extrêmement attentif en revanche à tout ce qui relève de ce qu’on appelle la transcendance, et sa façon de parler des gens, de son père (par défaut et dépit) et de son frère Yngve, puis de sa future seconde femme Linda et de leur petite fille aussi adorable que despotique, avec une attention bonnement religieuse qui s’accentue au fil des 1000 premières pages de son autobiographie (j’en suis à la page 512 d’Un homme amoureux), en attendant le retour à son enfance dans le troisième tome intitulé Jeune homme.

Dans la foulée, alors que la phrase de Knausgaard se distingue absolument des extravagants chichis de la prose proustienne, l’on pourrait dire tout de même que l’attention de l’auteur norvégien aux objets et aux gestes rituels de la vie quotidienne procède de la même ferveur amoureuse qui, à un moment donné, amène le Narrateur à faire « parler » les toilettes de Madame Swann, comme lorsqu’il souligne qu’ « on dirait qu’il y avait soudain de la décision dans le velours bleu, une humeur facile dans le taffetas blanc, et qu’une sorte de réserve suprême et pleine de distinction dans la façon d’avancer le bras avait, pour devenir visible, revêtu l’apparence, brillante du sourire des grabds sacrifices, du crêpe de Chine noir »…

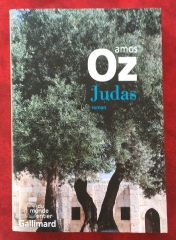

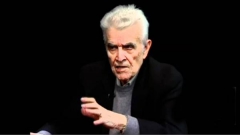

Le romancier israélien Amos Oz reprend la balle du jeune homme au vol, pour en faire une sorte de grand pataud hirsute à barbe noire fleurie de talc de bébé, qui renonce momentanément à ses recherches sur la figure de Jésus dans la tradition juive, s’engageant comme lecteur du soir chez un très vieil érudit du nom de Gershom Wald auprès duquel il rencontre la « maîtresse » de celui-ci (au sens dominant et non amoureux), la belle Atalia qui le traite aussitôt comme un ado prolongé.

Au cours d’une de leurs premières soirées de discussion, le vieux Gershom vitupère les pamphlets anti-chrétiens que lui cite le jeune Shmuel, notamment La polémique de Nestor le prêtre, remontant au Moyen Âge, en affirmant que, « pour argumenter avec Jésus-Christ (…) il convient de prendre de la hauteur et non de se vautrer dans la fange ». À propos, alors, de l’amour universel qu’on suppose au cœur du message de Jésus, Gershom s’interroge non sans bousculer les petites objections du jeune homme : « Pouvons-nous nous aimer les uns les autres sans exception ? Jésus a-t-il aimé tout le monde sans exception ? Y compris les changeurs aux portes du Temple quand, aveuglé par la fureur, il renversa leurs tables ? Ou lorsqu’il déclara, « Je ne suis pas venu apportera paix sur la terre, mais le glaive » ? Aurait-il pu oublier, en cet instant, le précepte de l’amour universel ou de tendre l’autre joue ? Et le jour où il incita ses apôtres à être comme des serpents et doux comme des colombes ? Et surtout lorsque, selon saint Luc, il ordonna : «Amenez-mois mes ennemis, ceux qui ne voulaient pas que je règne sur eux, et qu’on les égorge en ma présence ». Où était donc alors passé le commandement d’aimer aussi – et surtout – ses adversaires ? Au fond, qui aime tout le monde n’aime personne. Voilà comment on peut discuter avec Jésus le Nazaréen, pas en proférant des insultes ».

Alors le jeune Shmuel d’objecter : « Les Juifs qui ont composé ces textes polémiques l’ont certainement fait sous l’influence des biimades et des persécutions des Chrétiens »…

Sur quoi l’intraitable béquillard y va de sa fulmination voltairienne qui plairait sans doute à notre compère Lambert Schlechter : « Le judaïsme, le christianisme – et n’oublions pas l’islam – dégoulinent de bons sentiments, de charité et de compassion, tant qu’on ne par le pas de menottes, de barreaux, de pouvoir, de chambres de torture ou d’échafauds. Ces religions, en particulier celle nées au cours des siècles derniers et qui continuent à séduire les croyants, étaient censées nous apporter le salut, mais elles se sont empressées de verser notre sang. Personnellement, je ne crois pas en la rédemption du monde. En aucune façon. Non parce que je considère qu’il est parfait. En aucun cas. Il est retors, sinistre et rempli de souffrances, mais qui veut le sauver versera des torrents de sang. Buvons notre thé et oublions ces horreurs. Le jour où les religions et les révolutions disparaîtront – toutes sans exception – il y aura moins de guerres sur la planète, croyez-moi. L’homme est par nature constitué comme un bois tordu, a dit Emmanuel Kant. Inutile de le redresser au risque de se noyer dans le sang. Vous entendez comme il pleut dehors ? Il est presque l’heure des informations ».

Après avoir lu cette forte page de Judas, hier soir, j’ai passé une heure à dépouiller une quinzaine de magazines français de droite et de gauche (Marianne et le Figaro Magazine) que nous a filés notre vieux voisin promenant tous les matins, en pagne vert, son petit yorkshire.

Or ce que dit le personnage d’Amos Oz se vérifie à toutes les pages de la paperasse médiatique, entre abrutissement de grand luxe et séquelles sans nombre du chaos migratoire et des guerres entretenues au nom du Dieu multiface, meurtres en série sur les autoroutes ou nouvelle secte relançant la folie pseudo-religieuse à l’enseigne de Falun Gong, d’autant plus populaire que ses membres se voient brimés par le pouvoir chinois - et le serpent de se mordre la queue, etc.

Amos Oz. Judas. Traduit de l’hébreu par Sylvie Cohen. Gallimard, coll. Du monde entier, 347p.

Lambert Schlechter. Inévitables bifurcations. Les doigts dans la prose, 161p.

Karl Ove Knausgaard. Un homme amoureux. Folio Denoël, 727p.

Les rêves nous envoient d'étranges messages, dont les associations d'idées ou d'images évoquent parfois le magma des romans en gestation. La nuit dernière ainsi, où plutôt à l'aube de ce dimanche, je me suis retrouvé dans le même train que l'homme de théâtre portugais Domingo Semedo, mort depuis des années après avoir été plus ou moins soupçonné par certains d’avoir foutu intentionnellement le feu à son théâtre, ce que je n'ai jamais cru, mais plus incroyable encore m'a paru, dans le rêve, le fait qu'après m'avoir ignoré quelque temps (je croyais qu'il me faisait la gueule), et m'ayant ensuite gratifié d'un sourire lumineux en me reconnaissant, il engagea bientôt la conversation sur les portraits de femmes dans le Journal intime d'Amiel dont il me rappela que le vieux Tolstoï le lisait comme une Bible, sur quoi je renchéris à propos des remarquables paysages évoqués par l'immense randonneur qu'était aussi Amiel alors qu'on se le figure toujours casanier et nombriliste.

Les rêves nous envoient d'étranges messages, dont les associations d'idées ou d'images évoquent parfois le magma des romans en gestation. La nuit dernière ainsi, où plutôt à l'aube de ce dimanche, je me suis retrouvé dans le même train que l'homme de théâtre portugais Domingo Semedo, mort depuis des années après avoir été plus ou moins soupçonné par certains d’avoir foutu intentionnellement le feu à son théâtre, ce que je n'ai jamais cru, mais plus incroyable encore m'a paru, dans le rêve, le fait qu'après m'avoir ignoré quelque temps (je croyais qu'il me faisait la gueule), et m'ayant ensuite gratifié d'un sourire lumineux en me reconnaissant, il engagea bientôt la conversation sur les portraits de femmes dans le Journal intime d'Amiel dont il me rappela que le vieux Tolstoï le lisait comme une Bible, sur quoi je renchéris à propos des remarquables paysages évoqués par l'immense randonneur qu'était aussi Amiel alors qu'on se le figure toujours casanier et nombriliste.

L'auteur d'Un homme amoureux est, par comparaison avec ces deux champions de l'amour imaginaire et de la valse-hésitation, un garçon beaucoup plus aimant en réalité, à la fois très doux quoique teigneux par instinct de conservation, et qui pleure quand il n'en peut plus. Au fil des pages d’Un homme amoureux se dessine, en outre, un magnifique portrait de Linda, femme douce et forte autant que Karl Ove est intense et fragile - laquelle fragilité ne l’empêchera pas, sous la pression de son éditeur et pour en finir avec son roman en chantier, d’envoyer paître Linda et la petite le temps de mener à bien son propre accouchement littéraire, après lequel seulement il fera son devoir de père moderne...

L'auteur d'Un homme amoureux est, par comparaison avec ces deux champions de l'amour imaginaire et de la valse-hésitation, un garçon beaucoup plus aimant en réalité, à la fois très doux quoique teigneux par instinct de conservation, et qui pleure quand il n'en peut plus. Au fil des pages d’Un homme amoureux se dessine, en outre, un magnifique portrait de Linda, femme douce et forte autant que Karl Ove est intense et fragile - laquelle fragilité ne l’empêchera pas, sous la pression de son éditeur et pour en finir avec son roman en chantier, d’envoyer paître Linda et la petite le temps de mener à bien son propre accouchement littéraire, après lequel seulement il fera son devoir de père moderne...

Dans un petit roman à consistance verbale de diamant, la détresse d’un ado, l’égarement affectif et mental d’une mère et la probable lâcheté d’un père fondent un drame existentiel et son exorcisme poétique, d’une intensité rare...

Dans un petit roman à consistance verbale de diamant, la détresse d’un ado, l’égarement affectif et mental d’une mère et la probable lâcheté d’un père fondent un drame existentiel et son exorcisme poétique, d’une intensité rare...