MM COMME MERDE MOLLE. – Je me disais ces jours que ce qu’est devenu le journal hebdomadaire de la Migros, à l’enseigne nulle de MM, par rapport à ce que fut l’hebdo Construire de Charlotte Hug auquel nous sommes tant à avoir collaboré dans les années 70-80, et dont la rubrique cuturelle était d’une densité digne des meilleurs quotidiens, avec 600.000 lecteurs chaque semaine – je me disais que cet actuel catalogue de vilaines réclames assorti de quelques pages rédactionnelles ne traitant plus que de thèmes sociétaux ou gastronomiques, sanitaires ou horticoles méritait d’être brocardé pour sa médiocrité en somme typique du pire affaissement « culturel » de notre classe moyenne, et puis flûte : à quoi bon tirer sur ce qui n’est même plus un corbillard ni une ambulance, juste une métaphore du banquet des larves de l’hospice occidental crevant de bien-être…

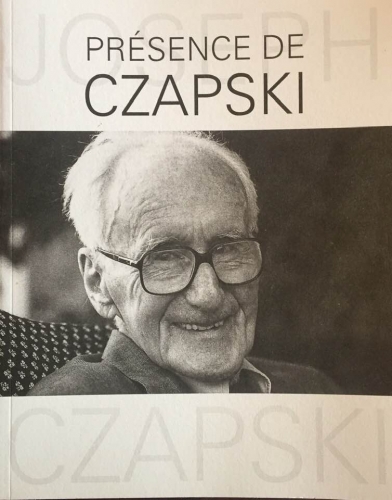

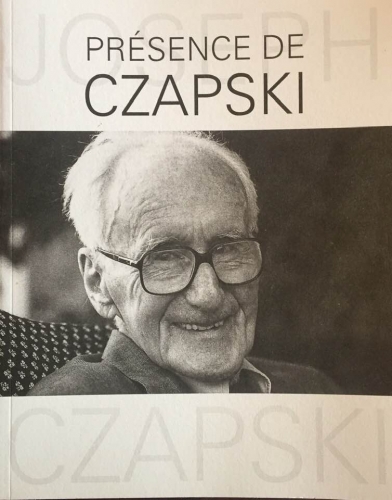

Ce 20 mai. – L’opuscule illustré Présence de Czapski est paru aujourd’hui, dont je suis allé chercher deux exemplaires d’auteur chez Richard. Mon essai sur l’œuvre de Joseph y est certes émincé, réduit à une trentaine de pages, mais j’espère que Pierre-Guillaume en publiera la version complète en des temps meilleures ; enfin les hommages de Jeanne Hersch et de Richard Aeschlimann, avec l’ensemble des tendres photographies de Barbara, constituent un « geste » de plus à la mémoire de notre vieil ami dont la pandémie a abouti à la suppression de l’exposition de cet été. Partie remise ? On peut rêver…

DE ROULET DÉRAILLE. - Dans une espèce de manifeste pompeux à large diffusion, notre éminent confrère Daniel de Roulet informe la cantonade confinée qu’il ne participera point aux prochaines Journées littéraires de Soleure, expliquant sous forme de solennel décalogue quel sombre avenir menace notre littérature livrée au Diktat sécuritaire de je ne sais quel Big Brother étatique.

Or tout cela : ce ton, cette gravité prophétique, cette sombre peinture de ce qui attend les pauvres « autrices et auteurs » helvétiques sous le ciel de plomb de l’hygiénisme totalitaire me font d’autant plus rire que lesdites Journées littéraires sont exsangues depuis des années - comme je l’expliquais l’an dernier au pauvre Etienne Barilier invité et représentant à peu près le seul écrivain romand digne de ce nom du sinistre programme -, monopolisées par des sous-fifres du fonctionnariat culturel et para-universitaire et vouées à des débats plus ineptes les uns que les autres, entre ateliers d’expression mutique et autres lotos ludiques.

Ce vendredi 22 mai. – La nouvelle de la mort subite de Gemma, hier soir, m’a rempli de tristesse mélancolique, et d’autant plus que nous ne nous sommes plus parlé depuis tant d’années mais que, souvent, je pensais à elle avec des relents de tendresses réitérés, et plus que jamais à la lecture de son dernier livre où, enfin, elle semblait un peu s’apaiser – mais quelle tristesse aussi pour ses fistons, et tout de suite j’ai dit mon affection à Aliocha avant de composer un hommage à l’amie, même perdue, et à l’écrivain si remarquable qu’elle était devenue après notre flamboyante non moins qu’ orageuse saison.

PASSIONS DE GEMMA SALEM . - C’est entendu: vous avez chialé un bon coup après vous être exclamé «non mais c’est pas vrai! », et quand vous avez compris que c’était vrai vous avez fait votre job de vivants qui est de se lamenter à la cantonade, saules pleureurs et pleureuse éplorées que vous êtes alors que déjà, là-bas, Gemma se rallumait une nouvelle clope dans son cimetière autrichien avant d’éclater de rire en s’imaginant, bande d’éclopés, ses fistons et leur smala, ses amis et autres ennemis, vos pauvres mines d’enterrement !

Gemma Salem les pieds devant: non mais t’imagines ! Bien plutôt, après le pied au cul de sa mère - elle l’avait écrit noir sur blanc -, cette dernière fois au derche de la mère du monde qui vous fauchera toutes et tous à la fin, ça aussi c’est écrit !

Et c’est ça aussi qui nous reste : ce qui est écrit. Les écrits de Gemma Salem qui font la pige à toutes les détresses, des écrits comme qui dirait « pour la vie», donc des écrits qui chialent comme vous et qui rient pour tous - des écrits comme dictés par la vie et qui survivront parce qu’ils sont plus que de simples «récits de vie». Des écrits qui ne sont pas que de plates copies de la vie mais qui ajoutent à celle-ci la valeur ajoutée de ce qu’on appelle l’Art avec une grande aile, ou la Littérature à majuscule vénérable, ou la poésie mais sans chichis - et surtout musique à l’appui: la poésie de Schubert qui écrivait spécialement pour cette cinglée de Gemma - croyait-elle dur comme fer -, la poésie de Beethoven et son grand mouvement de rumba, la poésie de ce cœur de chien de Boulgakov , la folle poésie décavée de Jean Rhys en ses propres Tropiques passionnels, la poésie martelante et martelée de TB alias Thomas Bernhard à jamais inatteignable et bien avant qu’il l’eut précédée par delà les eaux sombres. Thomas Bernhard mort ? Et quoi encore !

Gemma, qui n’était pas encore Gemma Salem l’écrivain (jamais je n’arriverai à la dire écrivaine), m’est apparue à la toute fin d’une soirée dans un caveau lausannois enfumé qui symbolisait alors la bohème locale, à l’enseigne des Faux-Nez, et tout aussitôt j’ai pensé : Princesse persane, Reine sarrasine, Shéhérazade à Gauloises bleues - et c’était parti pour un bout de comédie avec l’Actrice, vu qu’à l’époque Gemma Salem se croyait faite pour le théâtre.

Or notre première engueulade, avec Gemma championne du genre, remonte à cet instant où elle a senti, sans que je ne lui dise rien, que je ne croyais pas qu’elle fût le moins du monde actrice, convaincu qu’elle était trop elle-même pour incarner jamais un autre personnage sur une scène, et du coup elle m’en voulut à mort de le penser sans le dire vu qu’elle-même le sentait sans oser le reconnaître; et je ne fus guère surpris de la retrouver, plus tard, dans un autre rôle où elle pouvait incarner tous les personnages qui lui chantaient à sa guise, rien qu’avec une plume et du sang vif (du sang bleu s’il vous plaît) pour l’exprimer.

Cependant l’essentiel demeurait: Gemma Salem l’écrivain avait remplacé l’actrice au pied levé et l’Artiste demeurait. Pas étonnant d’ailleurs que L’Artiste (La Table ronde, 1991 - prix Schiller) soit le titre d’un de ses livres. Mais plus que surprenant, réellement stupéfiante : l’immédiate puissance de l’écrivain, brassant une vie entière à pleines mains et en tirant un vrai premier roman dense et vibrant d’émotion, formidablement vivant. L’histoire du Roman de Monsieur Boulgakovest celle d’une passion «incendiaire» autant qu’imaginaire. Une jeune comédienne aux origines panachées d’Orient pimenté et de Suisse confite, installée dans le Midi et languissant un peu d’accéder à la gloire tous azimuts, tombe soudain sur le specimen masculin de ses rêves : un écrivain russe fascinant mais rayé du nombre des vivants dans le crépuscule sanglant des années 30. Rencontre donc de type occulte…

La comédienne s’appelle Gemma Salem. L’auteur est Mikhaïl Afanassiévitch Boulgakov, auteur du Maître et Marguerite, des Oeufs fatidiques,du Roman théâtralet de Cœur de chien, mais aussi des Récits d’un jeune médecinqui l’apparentant à un certain Anton Pavlovitch Tchekhov, future autre passion de Gemma.

Or le coup de foudre de celle-ci pour Boulgakov est tel que, non contente de dévorer tous ses écrits traduits en quelques mois, elle en investit et réfracte l’univers à la façon de Diablerie- nouvelle du même Boulgakov -, poussant l’observation mimétique de la discordance entre réalité et fiction jusqu’à l’absurde hallucinant.

Plus précisément, Gemma Salem, dans Le Roman de Monsieur Bulgakov,reconstitue des lieux et fait parler des personnages de chair et de sang, fondant tout cela dans le mouvement d’un temps fuyant, à la fois tangible et impalpable.

C’est ainsi que, dès les premières pages du roman, nous nous transportons, aux côtés du jeune Micha, alors toubib débutant, dans le Kiev de son enfance. Et dès ce moment se remarque l’habileté avec laquelle Gemma Salem tire parti d’éléments empruntés aux œuvres de l’écrivain, pour donner au roman son climat, ses couleurs et sa vraisemblance, et cela sans qu’on n’ait jamais l’impression de subir une compilation non plus qu’un relevé de filature.

Ensuite nous suivrons Boulgakov à travers les années, des lendemains de la Révolutuoin à la fin des années 30, au fil d’une production littéraire très étroitement surveillée dès ses débuts, à cause de sa liberté de ton et de sa propension satirique, complètement interdite de publication et de représentation au tournant de 1928 (quand bien même Staline avait vu et revu dix–sept fois la pièce intitulée Les Journées des Tourbine!) et que l’acharnement de sa dernière compagne – le très beau personnage de Lena – fera sortir des tiroirs d’infamie après la mort de l’écrivain.

De ce dernier,Le Roman de Monsieur Boulgakov nous donne une image attachante et nuancée. En évitant les pièges de l’idéalisation ou du sentimentalisme, si fréquents dans le genre, Gemma Salem a recomposé le portrait d’un Monsieur très porté sur la vie et les femmes, capable d’autant d’amitié chaleureuse que d’intransigeance têtue, qui tenait par-dessus tout à préserver ses œuvres de toute compromission. Or, d’une certaine manière, et ce sera vrai de tous ses livres, l’écrivain brosse son propre portrait en travaillant à celui de son modèle.

J’ai parlé de mimétisme à propos de la relation de Gemma Salem avec Boulgakov, dont le sort de David poétique en butte à l’écrasant Goliath soviétique ne pouvait qu’émouvoir la jeune femme blessée par la vie et en bisbille déclarée avec les pesanteurs de la famille et de la société, et c’est le même type de rapport - maintes fois décrit par un René Girard dans ses analyses de la passion mimétique -, qu’elle établira avec Thomas Bernhard, jusqu’à une identification redoutable du fait que l’imprécateur autrichien restait, lui, bien vivant…

Tous les livres de Gemma Salem, jusqu’aux plus agressifs ou acides, comme Mes amis et autres ennemis(Zulma, 1995) ouLa Rumba à Beethoven(Pierre-Guillaume de Roux, 2019) sont des histoires d’amour relevant de l’exorcisme et qui disent à la fois les beautés de la vie (les enfants et les animaux, la musique et les sentiments délicats) et le mal de vivre, l’exécration du mensonge sentimental ou « romantique », le mépris qu’elle partageait avec Thomas Bernhard de tous les simulacres sociaux ou culturels qu’elle pointe notamment dans ses tableaux au vitriol d’une certaine Suisse hypocritement convenable, notamment dans Les exilés de Khorramshahr(La Table ronde, 1986) et dansBétulia(Flammarion, 1987), où la rage tonique de sa deuxième flamme littéraire se fait déjà sentir, qui se développera plus librement dans sa fameuse Lettre à l’hermite autrichien(La Table ronde, 1989), relancée dans Thomas Bernhard et les siens(La Table ronde 1993) et jusque dans son dernier livre, sur le ton plus apaisé d’un bilan existentiel très émouvant où elle «prend sur elle», comme on dit, en se reprochant son terrifiant amour propre…

Il y a, de fait, chez Gemma Salem, comme chez le grand emmerdeur autrichien, un personnage à la fois solaire et son double farouchement ombrageux, pas loin des possédé(e)s de Dostoïevski, qui se rend parfois la vie aussi impossible qu’à son entourage, mais que l’Art, une fois encore, délivre - cela même qu’entend René Girard une fois encore, dans Mensonge romantique et vérité romanesque.

La figure de Thomas Bernhard, assis sur un banc les mains aux poches, l’air de nous dire qu’il n’en a rien à fiche, trône sur la couverture d’Où sont ceux que ton cœur aime (Arléa, 2019), mais TB n’est qu’un truchement : le médiateur par excellence que Gemma n’a jamais pu enlacer «pour de vrai», une figure de la pureté dans un monde avachi par le kitsch, un contempteur de toutes les illusions à bon marché mais qui nous fait un clin d’œil amical comme Gemma, fumant son dernier pétard sur sa tombe, nous en vrille un plein d’amour… (À La Désirade, ce 24 mai 2020)

«La vraie réalité est de la pure magie», lit-on dans le dernier roman de Catherine Safonoff, «tout est tout le temps magique, mais on perd la magie de vue». Et de fait, c’est entre les deux pôles de l’enchantement et du désenchantement, de l’aspiration à la beauté et du consentement à toutes les médiocrités que se joue Au nord du capitaine, un roman qu’on pourrait dire la chronique d’une passion à la fois pure et impure, incandescente et laissant un goût de cendre aux lèvres, où deux êtres très proches dans leur conviction commune qu’il ne seront jamais aimés s’accrochent l’un à l’autre comme deux naufragés éperdus.

«La vraie réalité est de la pure magie», lit-on dans le dernier roman de Catherine Safonoff, «tout est tout le temps magique, mais on perd la magie de vue». Et de fait, c’est entre les deux pôles de l’enchantement et du désenchantement, de l’aspiration à la beauté et du consentement à toutes les médiocrités que se joue Au nord du capitaine, un roman qu’on pourrait dire la chronique d’une passion à la fois pure et impure, incandescente et laissant un goût de cendre aux lèvres, où deux êtres très proches dans leur conviction commune qu’il ne seront jamais aimés s’accrochent l’un à l’autre comme deux naufragés éperdus.

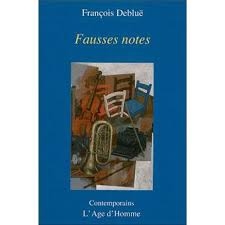

Le genre de l’aphorisme est délicat, qui requiert un art de la pointe assez rare. Or, il y a de cette finesse pénétrante chez François Debluë, prosateur et poète largement reconnu en pays romand (avec une vingtaine de livres à son actif) et qui nous revient avec deux ouvrages de la meilleure tenue, Fausses notes et De la mort prochaine.

Le genre de l’aphorisme est délicat, qui requiert un art de la pointe assez rare. Or, il y a de cette finesse pénétrante chez François Debluë, prosateur et poète largement reconnu en pays romand (avec une vingtaine de livres à son actif) et qui nous revient avec deux ouvrages de la meilleure tenue, Fausses notes et De la mort prochaine.