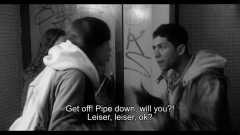

L’art d’un jeune cinéaste ne s’évalue pas souvent en deux plans trois séquences, et c’est pourtant l’évidence d’un grand talent personnel qui saisit à la vision d’Icebergs, premier court métrage de fiction de Germinal Roaux, qui obtint l’an dernier le prix Action Light du meilleur espoir suisse au Festival de Locarno et le prix de la Relève pour le meilleur court métrage 2007 aux journées de Soleure, entre autres distinctions revenues à ce réalisateur romand de 33 ans.

Si vérité il y a bel et bien, elle passe par le geste et l'extrême sensibilité du filmeur et des jeunes acteurs, plus que par le « document ». C’est pourtant par le documentaire que Germinal Roaux s’était fait connaître, en 2004, avec la mémorable évocation de la vie d’un jeune trisomique, intitulée Des tas de choses. Un pas de plus est fait avec Icebergs. On attend la suite avec une ardente (et confiante) impatience…

Si vérité il y a bel et bien, elle passe par le geste et l'extrême sensibilité du filmeur et des jeunes acteurs, plus que par le « document ». C’est pourtant par le documentaire que Germinal Roaux s’était fait connaître, en 2004, avec la mémorable évocation de la vie d’un jeune trisomique, intitulée Des tas de choses. Un pas de plus est fait avec Icebergs. On attend la suite avec une ardente (et confiante) impatience…

CAB Productions, 14min. On peut voir le film sur le site de Germinal Roaux: http://www.germinalroaux.com/

-

-

Mon pote le trisomique

Le premier film de Germinal Roaux, Des tas de choses, 2004.

On voit d'abord des mains potelées en gros plan, puis c'est un petit bonhomme sur un album de photos qui évoquent l'enfance de Thomas, constatant aujourd'hui les signes « mongoloïdes » distinctifs qui ont marqué sa différence sur ces premiers portraits. Avec une lucidité lancinante, parfois « trouée » par des flous, des dérapages ou de soudaines impossibilités de s'exprimer (un long effort de concentration, face à la caméra, aboutissant à un « ah, putain !» découragé), Thomas raconte et commente sa vie de handicapé, avec le souci d'emblée déclaré de témoigner pour les autres et d'offrir d'eux une « meilleure image ».

Thomas Bouchardy est fier de se présenter en tant que premier trisomique suisse engagé comme serveur dans une auberge, pratique la musique depuis des années (il aime le rock et rêve de faire de la politique pour améliorer la Fanfare de Carouge ...), et collectionne fièrement les médailles de natation. A l'Auberge de Satigny, de vieux habitués, qui ne savent pas trop en quoi consiste son handicap, disent l'apprécier beaucoup. Et lui-même va répéter son plus cher désir, d'être papa et d'avoir des enfants ... comme tout le monde.

Cependant Thomas n'est pas tout à fait comme tout le monde. Son handicap est là, et c'est avec son handicap que Germinal, son pote, 28 ans comme lui, a choisi de le filmer. Ainsi verra-t-on Thomas porter un plateau de verres sans vaciller ou manier les baguettes d'une batterie, mais aussi baver, bégayer, roter et faire le zouave, comme un grand môme. On le verra sourire aux anges, mais parfois une ombre de désarroi troubler son image. On verra notre semblable et notre frère, mais aussi cet être marqué par la différence liée à son chromosome « de trop ». Thomas aussi s'est vu: Des tas de choses lui fut soumis en primeur par Germinal, prêt à gommer tout ce qui le choquerait. Et Thomas s'est reconnu. Comme ses parents l'ont reconnu, un peu effrayés tout de même par l'extrême franchise du portrait. C'est que Thomas s'est livré à Germinal plus qu'à ses propres parents, avec lesquels il a toutes les pudeurs.

Rien d'impudique, au demeurant, dans le premier « court » de Germinal Roaux, né à Lausanne en 1975, sorti de l'Ecole Steiner pour une grande virée en Afrique et de celle-ci passé à la photo, notamment à L'illustré où il signe des portraits de la série « Vécu ». « J'ai toujours été attiré par la différence, explique-t-il plus précisément, et curieux de découvrir ce qu'elle pouvait nous apprendre. Lorsque j'étais enfant, j'avais un peu peur des handicapés. Pourtant, je sentais qu'il y avait chez eux une sensibilité particulière et tout un univers ignoré. »

A Thomas Bouchardy, Germinal Roaux a d'abord consacré un reportage photographique avant de lui proposer cette aventure commune. « Le problème était évidemment de savoir comment le présenter. Finalement, je me suis rendu compte qu'il fallait tout focaliser sur lui, en écartant parents et éducateurs. Comme les questions trop précises le bloquaient, je me suis efforcé de le laisser me guider. A partir d'une vingtaine d'heures de prises, j'ai ensuite opéré un premier montage, beaucoup trop linéaire, que Fernand Melgar m'a conseillé ensuite de retravailler comme un puzzle. »

A relever alors, et qui annonce un véritable auteur: la « musique » coulée d'un style et la vivacité d'un rythme, ou le noir / blanc sert parfaitement l'approche du jeune cinéaste. Le portrait-témoignage de Thomas devient alors poème, illustrant l'aspiration de Germinal Roaux à opposer, au déferlement chaotique du tout-à-l'égout de l'image, une vision personnelle habitée par l'émotion, l'exigence du sens et la beauté.

Germinal Roaux, Des tas de choses. Court-métrage (28 min.) -

Ceux qui poussent tout au noir

Celui qui noircit tout par plaisir morbide assez puéril en somme / Celle qui gratte ses plaies scrutées à la loupe dans sa salle de bain à double vasque / Ceux qui lisent Détective avec la plus morose délectation / Celui qui prétend que tout est pourri pour avoir moins à réfléchir / Celle qui rêve d’une nouvelle vie sans gluten / Ceux qui citent volontiers Cioran le désespéré dans leurs groupes de parole d’intermittents du suicide / Celui qui ouvre le livre de Cioran intitulé Écartèlement et tombe sur cette phrase : La Mort est ce que la vie a inventé jusqu’ici de plus solide, après quoi il ferme le livre et retourne manger du chocolat / Celle qui ne mange que du chocolat noir ainsi que le lui a recommandé son kinésithérapeute féru de Schopenhauer / Ceux qui hésitent entre la moustache de Nietzsche et les rouflaquettes de Schopenhauer / Celui qui va pour se pendre dans la forêt dont il revient avec un plein panier de chanterelles odorantes et gracieuses / Celle qui remet l’arme dans le tiroir après que Jean-paul s’est tiré une balle à blanc / Ceux qui se saoulent à mort à l’eau-de-vie et s’en vantent à vous faire crever d’ennui / Celui qui sortant de la grande expo de Soulages se réjouit de voir un camion rouge sur fond de ciel vert / Celle qui se peint la bouche en noir et les molaires avec / Ceux qui cherchent un coin de ciel bleu dans le dernier livre de Regis Jauffret qui ne fait même pas rire jaune / Celui qui a toujours vu dans le pessimisme à la française une sorte de pose austro-allemande / Celle qui positive a l’envers et n’en est pas plus attirante qu’une fausse veuve / Ceux qui n’estiment pas plus le pessimisme béat que son contraire béant, etc.(Cette liste fait écho à la lecture, assez consternante à vrai dire, des plus de mille pages des Microfictions de Régis Jauffret)

Celui qui noircit tout par plaisir morbide assez puéril en somme / Celle qui gratte ses plaies scrutées à la loupe dans sa salle de bain à double vasque / Ceux qui lisent Détective avec la plus morose délectation / Celui qui prétend que tout est pourri pour avoir moins à réfléchir / Celle qui rêve d’une nouvelle vie sans gluten / Ceux qui citent volontiers Cioran le désespéré dans leurs groupes de parole d’intermittents du suicide / Celui qui ouvre le livre de Cioran intitulé Écartèlement et tombe sur cette phrase : La Mort est ce que la vie a inventé jusqu’ici de plus solide, après quoi il ferme le livre et retourne manger du chocolat / Celle qui ne mange que du chocolat noir ainsi que le lui a recommandé son kinésithérapeute féru de Schopenhauer / Ceux qui hésitent entre la moustache de Nietzsche et les rouflaquettes de Schopenhauer / Celui qui va pour se pendre dans la forêt dont il revient avec un plein panier de chanterelles odorantes et gracieuses / Celle qui remet l’arme dans le tiroir après que Jean-paul s’est tiré une balle à blanc / Ceux qui se saoulent à mort à l’eau-de-vie et s’en vantent à vous faire crever d’ennui / Celui qui sortant de la grande expo de Soulages se réjouit de voir un camion rouge sur fond de ciel vert / Celle qui se peint la bouche en noir et les molaires avec / Ceux qui cherchent un coin de ciel bleu dans le dernier livre de Regis Jauffret qui ne fait même pas rire jaune / Celui qui a toujours vu dans le pessimisme à la française une sorte de pose austro-allemande / Celle qui positive a l’envers et n’en est pas plus attirante qu’une fausse veuve / Ceux qui n’estiment pas plus le pessimisme béat que son contraire béant, etc.(Cette liste fait écho à la lecture, assez consternante à vrai dire, des plus de mille pages des Microfictions de Régis Jauffret)

-

Sublimation

…Mon œuvre poëtique est toute spirituelle d’inspiration, toujours j’ai cherché, dans le monde qui nous entoure, et les êtres, et les choses de ce monde, l’Âme essentielle de ce monde que ma Muse et mon Art m’ont permis de chanter dans mes poëmes, ainsi peut-on dire que ma Poësie est l’émanation toute désincarnée et toute spirituelle des Fleurs du Jardin, des Fruits du Jardin et du cul du Jardinier…

Image : Philip Seelen -

Ceux qui n'ont rien à cacher

Celui qui est transparent a l’œil de sa webcam en stand by / Celle qui met en ligne un selfie de son sosie / Ceux qui ne se laissent jamais scanner sans string / Celui qui dit tout à sa mère porteuse de bretelles / Celle qui tient les drones du ménage / Ceux qui ont des dossiers sur tous leurs voisins / Celui qui se cache pour penser / Celle qui dénonce la nouvelle Miss Hongrie surprise à lire un livre de Martin Heidegger ce facho notoire / Ceux qui ont trop de fierté pour se montrer leurs poèmes / Celui qui déshabille du regard la dentiste qui lui rhabille une molaire / Celle qu’on a vu à la télé sans préavis au collectif / Ceux qui ne s’expriment qu’après cooptation des camarades formés / Celui qui en sait long sur le Vatican et le dit chez Ruquier sans faire d’amalgame / Celle qui exige de la banque qu’elle lui dise son secret maintenant qu’elle lui a fait un dépôt / Ceux qui avouent qu’ils ont quelque argent non sans manifester la même pudeur que ceux qui n’ont ont pas, etc

-

Mémoire vive (115)

Lambert Schlechter, dans son dernier livre (Monsieur Pinget saisit le râteau et traverse le potager), note ceci sans en préciser ni la date ni l’objet : « J’étais sûr que cela n’arriverait opas.J’étais sûr que cela ne pouvait pas arriver. Il n’tait pas possible que cela arrive. Pas pensable. Pas imaginable. Et maintenant ?? Il va fourrer sa grosse grasse patte sous la robe de la Liberté ».

°°°

Le camarade Michael Wyler se déchaîne, dans sa dernière chronique de Bon Pour La Tête, contre le délire publicitaire et commercial boosté par Halloween, le sinistre Black Friday et les fêtes de Noël. J’abonde évidemment, en prônant l’éradication des marchés de Noël après traitement au napalm, et la chasse à toute effigie de l’odieux pédophile a barbe postiche et pèlerine rouge dont le culte est devenu la plus sinistre mascarade de ce temps de folie consumériste. Jawohl !

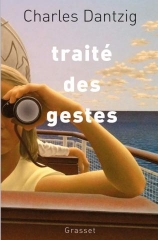

J’aborde le Traité des gestes de Charles Dantzig avec autant d’intérêt curieux que de reconnaissance. Une mine ! Une nouvelle somme de lectures du monde à sa façon et une constante incitation à rebondir pour un lecteur de mon genre. Il y a là de quoi faire une bonne et belle, allègre chronique.

J’aborde le Traité des gestes de Charles Dantzig avec autant d’intérêt curieux que de reconnaissance. Une mine ! Une nouvelle somme de lectures du monde à sa façon et une constante incitation à rebondir pour un lecteur de mon genre. Il y a là de quoi faire une bonne et belle, allègre chronique.Il va de soi que le langage des gestes ne se limite pas à la langue des signes des gentils malentendants pas plus qu’aux méchants doigts et autres bras d’honneur des crétin(e)s qui vous dépassent à toute heure sur les autoroutes de la muflerie, appelant autant de gestes réactifs appropriés ou non, etc.

Le premier geste de l’enfant est comme une signature perso, qui rappelle celui de notre ancêtre se hissant sur ses pattes antérieures pour apposer ses mains enduites de sang de bison au plafond de la grotte d’Altamira ou partout ailleurs – aujourd’hui entre tags et graffiti.

Je suis donc je bouge. Je tique donc je toque à l’attention d’autrui. Je me prends la tête pour me la jouer penseur de Rodin mais ça peut aussi signifier un gros chagrin ou une migraine à se damner – geste du revolver sur la tempe. Si Hannibal Lecter se retourne pour vous jeter un regard à la fin de l’épisode, vous savez que ce geste est une menace de plus.

Il y a les gestes polis de nos grands-pères soulevant leur chapeau, comme il y a le geste minable de celui qui fauche une fleur sur une tombe, les gestes élégants ou les gestes de la moquerie, les gestes pour-ne-rien-dire ou les gestes déchirants.

«Superficiels, écrit Charles Dantzig, les gestes sont plus importants que nous ne le pensons, nous qui les laissons sortir de nous et y rentrer comme des coucous, et sans leur accorder plus d’attention; un appui à nos paroles, des éclairs de nous, je ne sais quoi d’autres».

Des éclairs de nous! Des reflets, des aveux involontaires ou conscients, des morceaux de nous qui sont comme des possibilités d’ILS, de VOUS tous et de tous mes MOI. Bref, comme rien de ce qui est humain n’échappe à la chanson de geste des gestes, il y a une anthropologie de la gestuelle, une poétique du beau geste ou de la moche attitude (gestes de la petite emmerdeuse ou du gros con), une typologie du geste cinématographique (le geste de Charlot qui balance son mégot dans le tuba du musicien voisin ou celui de Marilyn retenant l’envol de sa robe-corolle au-dessus de la bouche d’aération du métro, une doxologie (geste du Seigneur bénissant) ou une démonologie (geste du saigneur sévissant) de ce langage plus récemment intégré dans l’investigation psychologique ou policière des profileurs «mentalistes», etc.

Ce jeudi 7 décembre.- Grand bleu sur l’étincelante blancheur des crêtes d’en face. L’imbécile de la Maison blanche continue de faire des siennes en proposant le déplacement de la capitale israélienne à Jérusalem. Le monde commence à réagir mais il n’en a rien à battre, même si cette folie sent la chute de l’Empire.

°°°

L’observation des dits et gestes de la meute, notamment sur Facebook, me fascine ou peu s’en faut, un peu comme la bêtise fascinait Flaubert, qui en a tiré un Dictionnaire et cette espèce de chef-d’oeuvre que représente Bouvard et Pécuchet. Je prends note à distance, sans cesser de sourire. J’évite de participer au moindre débat et me garde de formuler opinions ou professions de foi à la petite semaine. Ma lucidité et mon sens commun, frottés d’un esprit débonnaire, m’empêchent de participer à tout ça…

°°°

Annie Dillard, dans Au présent : «Nous sommes la génération civilisé n° 500 environ, en partant de l’époque où nous nous sommes fixés, il y a de cela 10.000 ans. Nous sommes la génération n°7500 en partant de l’époque où nous sommes probablement apparus, il y a de cela 150.000 ans. Et nous sommes la génération d’humains n° 125.000 en partant des premières espèces d’hominiens. Et cependant, comment pourrions-nous nous considérer comme une simple troupe de remplaçants intérimaires d’un spectacle àl’affiche depuis des lustres quand dans le ciel un nouvel arrivage d’oisillons vole en chantant et que passent de nouveaux nuages ? Des hyènes aux bactéries, les êtres vivants se chargent d’évacuer les morts comme les machinistes escamotent les accessoires entre les scènes. Afin de contribuer à ce qu’un espace vital subsiste tant que nous y vivons, nous ôtons à la brosse ou à la pelle le sable accumulé et nous taillons ou brûlons la verdure. Nous coupons l’herbe à l’extrême lisière. »

Annie Dillard, dans Au présent : «Nous sommes la génération civilisé n° 500 environ, en partant de l’époque où nous nous sommes fixés, il y a de cela 10.000 ans. Nous sommes la génération n°7500 en partant de l’époque où nous sommes probablement apparus, il y a de cela 150.000 ans. Et nous sommes la génération d’humains n° 125.000 en partant des premières espèces d’hominiens. Et cependant, comment pourrions-nous nous considérer comme une simple troupe de remplaçants intérimaires d’un spectacle àl’affiche depuis des lustres quand dans le ciel un nouvel arrivage d’oisillons vole en chantant et que passent de nouveaux nuages ? Des hyènes aux bactéries, les êtres vivants se chargent d’évacuer les morts comme les machinistes escamotent les accessoires entre les scènes. Afin de contribuer à ce qu’un espace vital subsiste tant que nous y vivons, nous ôtons à la brosse ou à la pelle le sable accumulé et nous taillons ou brûlons la verdure. Nous coupons l’herbe à l’extrême lisière. »°°°

Les lieux, il faudrait plutôt dire les territoires ou les zones sensibles arpentés par Fleur Jaeggy et Robert Walser sont ceux de la poésie, qui font écho (à mes oreilles en tout cas) aux Illuminations de Rimbaud et, pour l’atmosphère, aux contes de Grimm, entre fulgurance parfois obscure et magie blanche. Le territoire du crayon de Walser est à la fois compulsif et conquérant, comme la phrase de Fleur aux si saisissants raccourcis. Le présent de la poésie ramasse tout et le jette en avant dans le précipité de la mémoire, où nous sommes à l’instant et serons demain.

Les lieux, il faudrait plutôt dire les territoires ou les zones sensibles arpentés par Fleur Jaeggy et Robert Walser sont ceux de la poésie, qui font écho (à mes oreilles en tout cas) aux Illuminations de Rimbaud et, pour l’atmosphère, aux contes de Grimm, entre fulgurance parfois obscure et magie blanche. Le territoire du crayon de Walser est à la fois compulsif et conquérant, comme la phrase de Fleur aux si saisissants raccourcis. Le présent de la poésie ramasse tout et le jette en avant dans le précipité de la mémoire, où nous sommes à l’instant et serons demain.Ces territoires sont aussi les miens depuis la forêt de mon adolescence ne demandant rien à personne mais répondant à l’injonction de Michel Strogoff et de nos braves parents : «Regardez !»

Affirmer que Dante est l’homme le plus dénué d’esprit de l’histoire de la littérature, comme s’y risque Charles Dantzig dans son Traité des gestes, me semble relever de la même futilité à la française, à vrai dire insignifiante, que lorsque notre censeur conchie Céline ou Dostoïevski, entre autres «gestes judiciaires» expéditifs. Mais on se rappelle qu’au chapitre des énormités célèbres un Nabokov réduisait à rien un Faulkner et que Céline, précisément, fit de Proust un snob à chichis sans intérêt.

Bref, on ne demande pas, au jardin zoologique, à la gazelle de comprendre la psychologie du rhinocéros, ni à celui-ci d’être sensible au chant du rossignol, et l’on passe donc allègrement sur ces agaceries pour achopper à la substance incessamment surprenante et tonique du dernier livre de Dantzig.

°°°

Le délire d’opinion atteint un summum sur les réseaux sociaux et les commentaires de blogs, dont ceux de la République des lettres de Pierre Assouline fournit le plus éloquent exemple. Ainsi, après un article intéressant de celui-ci sur le livre d’Amaury Nauroy, Rondes de nuit, peut-on lire plus de 1000 commentaires dont quasi aucun n’a de rapport pertinent avec le texte initial – l’un d’eux, à propos de Philippe jaccottet, montre au plus une méconnaissance totale du sujet -, chacun y allant de son petit discours sur tel ou tel thème repris par les membres régulier de cette espèce salon en ligne tenant plus du café du commerce.

°°°

Mon sentiment, à jamais contradictoire, d’être à la fois partout chez moi et sans cesse déplacé, fonde la double relation d’intime adhésion et de réserve que j’entretiens avec le monde.

Mon sentiment, à jamais contradictoire, d’être à la fois partout chez moi et sans cesse déplacé, fonde la double relation d’intime adhésion et de réserve que j’entretiens avec le monde.C’est un sentiment remontant à l’enfance, à la maison de notre enfance et au jardin, au quartier, à la forêt et aux premières échappées de ce premier cercle de notre enfance.

Né sous le signe des Gémeaux, je me suis toujours senti partagé, mais cette nature double à tous égards ne se borne ni à la détermination des astres ni à une typologie psychologique particulière : elle reflète à mes yeux la Nature même, avec son ambivalence que le jour et la nuit ne cessent de rythmer en alternance.

°°°

«Rien ne me paraissait plus beau, enfant, que de voir ma mère s’asseoir. Elle pliait ses belles jambes, descendait vers la galette de la chaise en gardant le torse droit puis, assise, rejetait ses jambes de côté.»

Ainsi s’exprime le Dantzig doux et sensible, dont l’écriture toujours précise nous apprend qu’une chaise a une «galette», avant de durcir le ton sur la même page: «La grossièreté des hommes qui s’asseyent en écartant les jambes dans le métro est un des signes les plus révoltants de l’indifférence à autrui, c’est-à-dire du manque d’imagination».

Et ceci encore qui me ravit décidément : «A l’instar de la parole mes gestes ne sont pas moi seul», lit-on ainsi dans le beau chapitre intitulé Papillons, papillons. «L’homme est une oeuvre d’art qui s’ignore. Cette œuvre se crée par les gestes plus librement que par la parole, aucun tyran n’ayant pensé à inventer une syntaxe des gestes pour nous faire nous mouvoir de la naissance à la mort comme dans un stade maoïste. Être hors de soi ne devrait pas vouloir dire être en colère. Papillons, papillons, sortez de moi, allez vers mes frères, sculpture légère, erronée, vivante».

Et ce bel envoi final: «Dans le jardinage à la française de la vie par le Temps, les gestes font des crocs-en-jambe, des pieds de nez, tirent la langue. Venez, enfants moqueurs! Les gestes contredisent le Temps!»

Tout en restant attentif à l’espèce de cauchemar éveillé que constitue l’actualité, avec ses pantins semant le chaos sous couvert de grimaces policées, je lisais ces jours Le Frère de XX, dernier recueil de brèves proses de Fleur Jaeggy après avoir relu Les Années bienheureuses du châtiment et L’institut Benjamenta de Robert Walser, découvert il y a bien quarante ans de ça, quand le nom de l’auteur oublié ressuscitait avant de devenir culte selon l’expression de notre époque d’idolâtrie à la petite semaine.

Or, à chaque page de Fleur Jaeggy je retrouvai quelque chose du génie de Walser, qui m’évoque à la fois une certaine Suisse sauvage, chrétienne et païenne, terrienne et cosmopolite.

La première page des Années bienheureuses du châtiment, premier joyau scintillant de la constellation poétique de Fleur Jaeggy, fait d'ailleurs référence explicite à la mort de Walser dans la neige, et la jeune Fleur, aussi teigneuse que tendrement amoureuse, aura sans doute retrouvé un frère occulte dans le Jakob von Gunten de L’institut Benjamenta, confronté à la même splendide autorité directoriale qu’elle a connue à l’institut Bausler pour jeunes filles riches tenu par le couple classique de la femme capitaine et de son conjoint falot.

°°°

Il est à noter que cet enfant regardait par la fenêtre et plus souvent qu’à son tour, et que dans le préau c’était en son for intime qu’il avait l’air de sonder tout le temps que durait la récré, et qu’à la table des siens, à la prière de la grave église du quartier, partout où les visages ne peuvaient se dérober c’est lui qui scrutait et que tout le reste du temps il épiait, observait : observait la voisine de la maison bleue dont la fille au petit faciès de vieille reste prostrée à journée faite, observait le facteur Verge d’or ainsi nommé pour ce qu’on savait des longs intermèdes de sa tournée, observait la salutiste en sempiternel tablier gris, observait et notait tout sans laisser rien paraître - sans rien d’écrit jsuque-là mais n’était-il pas à craindre que tout ça ressorte un jour dans quelque cahier noir, et qu’en serait-il alors de notre tranquillité ? se demandaient les gens du quartier n’aimant guère les histoires …

°°°

L’enfance selon Robert Walser et Fleur Jaeggy n’a rien de sucré ni de rassurant, pas plus que les contes de Grimm où l’ogre et la fée font partie de l’enchantement. Bernanos opposait justement l’infantilisme et l’esprit d’enfance. Or celui-ci, de tous les âges, tire sa force de sa fragilité. La douleur enfantine est source de bonheur, nous suggère Fleur Jaeggy, et ce n’est pas un paradoxe morbide. De son côté, comme l’a bien vu Kafka, qui l’admirait et le continuait à sa façon, Walser poursuivait l’exploration de la forêt magique, mélange d’émerveillement et de terreur, des contes de Grimm transposés dans la réalité quotidienne où l’enfant est supposé faire l’apprentissage de la vie en distinguant – première leçon –, ce qui est important de ce qui ne l’est pas.

Ce qui est important dans la vie, grosso modo, c’est de réussir. Voilà ce qui est recommandé au petit garçon de 8 ans par sa sœur aînée, dans Je suis le frère de XX, alors qu’il a décidé de mourir quand il serait grand. Et c’est le même projet, on dirait aujourd’hui le même plan de carrière qui est proposé aux pensionnaires de l’institut Benjamenta, imaginé par Robert Walser, et aux jeunes filles de la pension Bausler décrite par Fleur Jaeggy.

Or la réponse de Jakob von Gunten, double poétique de Walser dans L’institut Benjamenta, est clairement formulée: «A l’idée que je pourrais avoir du succès dans la vie, je suis épouvanté», à quoi il ajoute: «Je me fous du monde d’en haut, car là, en bas, j’ai tout ce dont on a besoin, les beaux vices et les belles vertus, le sel et le pain». Et la narratrice des Années bienheureuses du châtiment, plus portée aux rêveries solitaires sur les alpages cristallins d’Appenzell qu’à la réalisation des ambitions de sa mère, laquelle lui dicte sa conduite dans ses lettres envoyées du Brésil, manifeste la même résistance douce et têtue au drill et au formatage.

Tout cela par molle paresse ou je m’en foutisme anarchisant? Nullement. Alors pourquoi? La réponse est la même que donnait Blaise Cendrars quand on lui demandait pourquoi il écrivait: parce que. Parce que j’aime chanter. Parce que j’aime dessiner. Parce que j’aime écrire. Parce que j’aime aimer et que ça m’importe plus que de réussir selon vos codes.

Ainsi Jakob von Gunten envisage-t-il la fortune: «Si j’étais riche, je ne voudrais nullement faire le tour de la terre. Sans doute, ce ne serait déjà pas si mal. Mais je ne vois rien de bien exaltant à connaître l’étranger au vol. Je me refuserais à enrichir mes connaissances, comme on dit. Plutôt que l’espace et la distance, c’est la profondeur, l’âme qui m’attirerait. Examiner ce qui tombe sous le sens, je trouverais cela stimulant. D’ailleurs je ne m’achèterais rien du tout. Je n’acquerrais pas de propriétés. Des vêtements élégants, du linge fin, un haut-de-forme, de modestes boutons de manchettes en or, des souliers vernis pointus, ce serait à peu près tout, et avec cela je me mettrais en route. Pas de maison, pas de jardin, pas de valet. Et je pourrais partir. J’irais me promener dans le brouillard fumant de la rue. L’hiver et son froid mélancolique s’accorderaient merveilleusement avec mes pièces d’or»…

Robert Walser considérait le fait d'écrire comme un acte sacré, et de même y a-t-il, dans l'écriture de Fleur Jaeggy, comme une aura de pureté. Mais est-ce à dire, là encore, qu'on flotte dans le vague ou le flou ? Au contraire: la poésie de Walser et de Fleur Jaeggy capte la réalité avec une simplicité et une précision extrêmes. Aussi allergiques l'un que l'autre aux idéologies politiques ou religieuses, ils n'en sont pas moins attentifs au monde, chacun à sa façon.

°°°

Y aura-t-il bientôt des jacuzzis dans nos églises ? Quand les croyants de ce pays disposeront-ils enfin de barbecues sur les pelouses attenantes aux lieux de culte ? Que font les synodes et les épiscopats de nos cantons en sorte de proposer à leurs clients des services appropriés et conviviaux ? Telles sont les questions que je me poserais si je me sentais concerné par ce qu’est devenue la pratique religieuse assimilée à une forme de développement personnel…

Y aura-t-il bientôt des jacuzzis dans nos églises ? Quand les croyants de ce pays disposeront-ils enfin de barbecues sur les pelouses attenantes aux lieux de culte ? Que font les synodes et les épiscopats de nos cantons en sorte de proposer à leurs clients des services appropriés et conviviaux ? Telles sont les questions que je me poserais si je me sentais concerné par ce qu’est devenue la pratique religieuse assimilée à une forme de développement personnel…Le fantastique social, ou plus précisément le réalisme panique, me semble un excellent vecteur critique, qui ne se borne pas à l’humour, trop souvent diluant, mais force le trait ironique sans pour autant donner dans le ricanement stérile. Il y faut une dureté douce, si j’ose l’oxymore, une main de velours dans un gant de fer, et la meilleure modulation en est celle de la poésie. Michaux en a montré le chemin et balisé la piste de décollage, pas toujours avec le même bonheur au demeurant.

°°°

«Il neigeait. On aurait dit depuis des années. Dans un village désolé du Brandebourg, un enfant crie avec un mégaphone un sermon de Noël.»

Ainsi commence le récit de Fleur Jaeggy intitulé L’Ange suspendu, dont la féerie noire est à la fois ancrée dans un temps et un lieu (les souvenirs et lendemains de la DDR), et qui m’a semblé rejoindre, par delà les années, le récit, par Carl Seelig, de la mort de Robert Walser dans la neige du Rosenberg, sur les hauts de Herisau, quand le cœur du poète le lâcha dans la lumière étincelante de ce début d’après-midi de Noël.

Robert Walser, cet original souvent mal luné, était il un ange? Les services administratifs du Ciel, dont il ne parle guère, se tâtent à ce propos, mais ce fragment de L’Ange suspendu de Fleur Jaeggy me parle de lui: «L’enfant est accompagné par un vieillard. Le patron, son maître. D’aspect, il ressemble à un moine et à un joueur de poker, comme ceux que l’on voit dans les films. Il a instruit l’enfant. Il l’a habillé et nourri. Il lui a donné un endroit où dormir. Le vieillard a échappé aux prisons, aux bûchers et aux écoles. En échange, l’enfant doit prêcher et demander l’aumône. L’obole. Une haine fraternelle les unissait. L’enfant sent autour de son cou la corde qui le lie à cet homme. Il sentait dans tous ses os et son sang un besoin primordial de haine. Et c’est ainsi que l’enfant parvenait à émouvoir, quand il lisait ses sermons. «Et maintenant, chante», lui disait le vieillard. L’enfant hurle en suivant le Livre des Hymnes. Les femmes l’entouraient. Chacune d’elles lui donne l’obole. Elles caressent sa tête, le capuchon pointu en laine noire. Elles veulent le toucher. L’enfant les regarde avec amour, comme le vieillard le lui a suggéré. C’est Noël. Le butin est consistant»…

°°°

Une chronique publiée à l’aube d’une nouvelle année se doit d’annoncer de bonnes nouvelles, et je me fais fort d’en proposer au moins une: c’est qu’il arrive aux «pierres à souhaits» de parler! Ainsi faut-il lire illico Apprendre à parler à une pierre, de la même Annie Dillard voyageant un peu partout, de l’étang qu’il y a derrière sa fameuse cabane de Tinter Creek aux îles Galapagos ou au fin fond de la jungle bolivienne.

Une chronique publiée à l’aube d’une nouvelle année se doit d’annoncer de bonnes nouvelles, et je me fais fort d’en proposer au moins une: c’est qu’il arrive aux «pierres à souhaits» de parler! Ainsi faut-il lire illico Apprendre à parler à une pierre, de la même Annie Dillard voyageant un peu partout, de l’étang qu’il y a derrière sa fameuse cabane de Tinter Creek aux îles Galapagos ou au fin fond de la jungle bolivienne.Au début du livre, Annie Dillard échange un regard fulgurant avec une fouine et en tire les conséquences: «J’aimerais vivre comme je le dois, de même que la fouine vit comme elle le doit. Et je soupçonne que ma vie est la sienne: ouverte sans douleur au temps et à la mort, percevant tout, ou liant tout, prenant le pari de ce qui nous échoit avec une volonté féroce et pointue».

Dans le chapitre consacré à l’homme dans la trentaine, prénom Larry, qui vit sur l’île où elle habite, entre autres originaux de son genre, et dont le but vital est d’apprendre à parler à une pierre, Annie Dillard dit simplement que «nous sommes ici pour être témoins». Et d’ajouter: «Nous pouvons mettre en scène notre propre action sur la planète – construire nos villes sur ses plaines, construire des barrages sur ses rivières, ensemencer ses terres fertiles – mais notre activité signifiante couvre bien peu de terrain. Nous n’utilisons pas les oiseaux chanteurs, par exemple. Nous n’en mangeons pas beaucoup; nous n’en faisons pas nos amis; nous ne saurions les persuader de manger plus de moustiques ou de transporter moins de graines de mauvaises herbes. Nous pouvons seulement en être les témoins. Si nous n’étions pas là, ces oiseaux seraient des chanteurs sans public, tombant dans la forêt déserte. Si nous n’étions pas là, des phénomènes tels que le passage des saisons n’auraient pas le moindre de ces sens que nous leur attribuons. Le spectacle se jouerait devant une salle vide, comme celui des étoiles filantes qui tombent pendant la journée. C’est la raison pour laquelle je fais des promenades».

Certains livres vous rendent plus présents, plus poreux, plus sensibles à la pulsation du monde, plus attentifs à la musique du silence, plus résistants à la jactance insensée. Annie Dillard complète en faisant de la tête un monde où les sens et ce qu’on appelle le cœur, ou ce qu’on appelle l’âme, travaillent sous le même chapeau: «J’ai lu des livres de cosmologie comparée. En ce moment, la plupart des cosmologistes penchent pour le tableau de l’univers en évolution décrit par Lemaître et Gamow. Mais je préfère la suggestion faite il y a des années par Valéry – Paul Valéry, qui proposait l’idée d’un univers en «forme de tête»…

Ce dimanche 31 décembre. – Ma dernière lecture de l’année écoulée sera la première de l’an neuf, sous le titre de Bluff, dont le contenu est à l’opposé de ce que ce mot suggère à l’ordinaire. De fait il n’y a pas une once de crânerie vide dans ce nouveau roman de David Fauquemberg, formidable évocation du combat de l’homme en prise avec les éléments déchaînés, chasseur et poète, pêcheur et penseur de la plus noble lignée…