En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

En ces jours de migrations routières et autoroutières vers le sud, marquées à longueur d’heures par de récurrentes annonces radio relatives aux engorgements, ralentissements et autres attentes plus ou moins longues prévues (notamment) aux portails des tunnels alpins ou s’obstinent crânement à se présenter les vacanciers , il est stimulant, pour les esprits positifs et confiants en le génie humain, d’imaginer toute les parades aux situations ordinairement considérées comme des pertes de temps ou des motifs de mauvaise humeur voire de franche agressivité dans les habitacles et parfois même d’un véhicule à l’autre.

Or une prétendue civilisation, même mécanisée à outrance, et pour ainsi dire robotisée dans le rapport établi entre certains chauffeurs et chauffeuses s’identifiant à leurs bolides soudain condamnés à l’arrêt – une sorte de grounding routier ou autoroutier –, que dis-je: une société prétendument évoluée ne l’est pas vraiment sans savoir transformer le temps présumé perdu en une plage d’activité compulsive réjouissante et virtuellement productive pour l’essentiel.

Les arrêts les plus longs, au portail nord du Gotthard, pour ne prendre que cet exemple, pourraient ainsi donner lieu à des activités de remplacement, des échanges et des partages – selon les formules des réseaux sociaux –, qui feraient du bien à tous, du trépignant chauffeur ou de la chauffeuse excédée aux enfants pleurnicheurs ou aux seniors en perte de contrôle, en passant par le jeune couple fulminant d’impatience dans son Alfa de bêtas ou par le moins jeune couple dans son monstrueux 4x4 à vitres fumées.

Et plus concrètement? D’abord par la conversation retrouvée, tous smartphones éteints, entre les membres des familles enfin livrés les uns aux autres sans vaine gêne ni machines. Quelle redécouverte possible pour le père suroccupé retrouvant ses ados, ou pour ceux-ci retrouvant leur mère délivrée de ses soucis de gestion et autres absorbantes tâches ménagères! Et quelle chance pour les bambins et les seniors de faire mieux connaissance dans ces conditions d’urgence suspendue!

Autre alternative à la mauvaise humeur: les jeux propres à l’humaine espèce de tout temps et en tous lieux. Et pour commencer: une bonne partie du centenaire Hâte toi lentement !

Il n’est pas un grenier familial qui n’ait conservé précieusement un carton plein des jeux de nos enfances ou des enfances de nos aïeux, où voisinent les cartes du Pierre noir ou du Nain jaune, les composants sympathiquement capitalistes du Monopoly ou les fines baguettes du Mikado, entre autres exercices de passe-temps!

Ah les jeux de patience retrouvés au portail nord du Gotthard !

Que le temps du voyage est à réinventer...

Les conceptions et autre réalités contemporaines du voyage sont à l’image de nos sociétés dites évoluées et des mentalités multiples, diversement originales ou massifiées qui en procèdent, portées par le rêve subtropical ou le fantasme himalayen voir sibérien, le voyage comme évasion, comme aventure, le voyage hors du temps, etc.

Il est de bon ton, notamment chez les intellectuels de centre gauche ou les paroissiens de centre droite, de vomir le tourisme de masse en général et les croisières en villes flottantes en particulier, mais la encore que d’occasions, même dans les pires cas, de retourner le temps prétendu perdu, et cela du départ au retour.

Dès le départ, en cas d’attente aux gares et plus souvent aux aérogares, combien d’opportunités nouvelles, ainsi, de redécouvrir les virtualités du temps ralenti!

Lire tranquillement L’Espion qui venait du froid de l’excellent John Le Carré, pour Monsieur, ou Voyage autour de ma chambre du non moins épatant Xavier de Maistre, pour Madame, en attendant le prochain vol pour les pays chauds ou les grands espaces!

Lire Voyage au bout de la nuit de Louis-Ferdinand Céline, pour Monsieur, ou La nuit remuedu poète Henri Michaux, pour Madame, au lieu de vitupérer les heures creuses d’une attente imprévue à Geneva Airport ou à l’escale d’Hurghada sur le vol Destination Charm-El-cheikh – on se voyait déjà sonder les abysses pleines de poissons multicolores, etc.

Enfin lire Le Temps retrouvé de Marcel Proust le voyageur immobile, sous les étoiles ou en plein jour fusillant de soleil, à bord du paquebot soudain immobilisé dans la crique de Portofinio par une furieuse brigade de Greenpeace, ou dans la lagune de Venise à la suite d’un ensablement non prévu par le Sonar de bord!

Que d’occasions vivifiantes de vivre le voyage dans le voyage!

Dessin:Matthias Rihs.

La scène est terrifiante où l’on voit, dans le premier épisode de la première saison de La Servante écarlate, une jeune fille contrainte, par une horrible surveillante, de raconter, à ses camarades d’infortune, le viol qu’elle a subi, avant qu’elle ne soit sommée de reconnaître haut et fort qu’elle seule est la responsable de l’agression en question: elle la tentatrice, depuis Eve et le serpent, la fauteuse de crime devant l’Éternel.

Ladite séquence marque une étape de la découverte, par la jeune Defred, protagoniste de l’histoire surnommée la servante écarlate, de l’univers concentrationnaire dans lequel elle est plongée depuis qu’elle a été enlevée brutalement devant son enfant, après l’exécution de son conjoint, pour devenir une reproductrice utile à la société menacée de grave dénatalité.

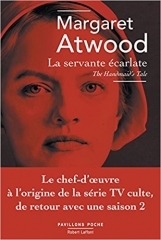

La base de cette série sortie en 2017 est un roman largement reconnu de Margaret Atwood, datant de 1985, dont le climat d’oppression a été bien rendu par un premier film, assez décevant par ailleurs, de Volker Schlöndorff, et que le téléfilm de Bruce Miller ressaisit de manière plus lancinante encore, parce que plus intime et subtilement cruelle, dont l’impact psychologique sur l’innocente spectatrice et l’aimable spectateur adultes – et ne parlons pas des ados! – me semble potentiellement bien plus «dangereux» que celui du feuilleton 13 Reasons why récemment accusé d’inciter nos bons jeunes à en finir avec la triste vie.

Or, avant de s’en prendre à cette romance «ciblant» les jeunes consommateurs, ne faudrait-il pas proscrire La servante écarlate? Poser la question revient à se demander ce qui est «approprié» par rapport à un public que les nouveaux moralistes à l’américaine tendent à infantiliser.

Le roman de la nobélisable canadienne Margaret Atwood s’inscrit, par sa forme et son contenu, dans le droit fil des contre-utopies anglo-saxonnes les plus connues, du Meilleur des mondes d’Aldous Huxley au 1984 de George Orwell. Son univers, dans un futur point trop lointain, est celui d’une dictature théocratique évoquant un vaste camp de concentration dominé par la religion et les militaires. Sur fond de désastre écologique et de dénatalité provoquée par la pollution, la coalition totalitaire a réparti les femmes en quatre classes: les Épouses, seules maîtresses de maison, les Marthas servantes et cuisinières, les Tantes chargées de former les servantes, et enfin les Servantes écarlates dont la seule fonction est la reproduction forcée – le solde des femmes trop vieilles ou infertiles étant envoyé dans les colonies où elles «gèrent» les déchets toxiques. Quant à l’héroïne, elle a l’interdiction de flirter entre deux séances de copulation surveillées par l’épouse du Commandant, seuls ses souvenirs l’aidant à survivre dans cet enfer, etc.

Si le roman de Margaret Atwood obtint en 1987 le prix Arthur C. Clarke, alors que c’était la première fois que la grande romancière, comme un Doris Lessing, touchait à la science fiction à thèmes hautement actuels, l’ouvrage fut attaqué plus tard sous prétexte qu’il véhiculait des idées à la fois anti-chrétiennes et anti-musulmanes; et le fait est que l’intégrisme religieux, qu’il relève de l’Inquisition catholique ou de la terreur islamiste, est la base idéologique de l’oppression qu’y subissent les femmes.

Où les retombées de ce roman se corsent cependant, rejoignant alors l’actualité, c’est que Margaret Atwood, féministe de la première heure, s’est désolidarisée vigoureusement du mouvement #metoo qu’elle a taxé de nouveau maccarthysme en cela qu’il appelle au lynchage de tous ses contradicteurs. Autant dire qu’il n’y aurait pas qu’une raison pour attaquer la série tirée de La Servante écarlate, à moins d’exercer son esprit critique et de ne pas se laisser fasciner par les personnages de fiction d’une fable si cruellement révélatrice. En d’autres temps, certains contes pour enfants furent jugés nocifs pour les têtes blondes, avant qu’un éminent psychanalyste du nom de Bruno Bettelheim s’en vienne expliquer que ces fictions avaient valeur d’exutoire purificateur.

Si la scène de la mise en accusation de la jeune fille violée, dans La servante écarlate, nous choque à proportion de tout ce que nous avons entendu et continuons d’entendre sur la culpabilisation des victimes d’agressions sexuelles, c’est d’une tout autre façon, dans la série 13 Reasons why, que s’exerce immédiatement la mise en accusation de tous les garçons qu’elle a fréquentés par une adolescente dont la voix enregistrée, après son suicide, se charge d’une espèce d’autorité vengeresse.

D’emblée, cette Hannah Baker que tout le monde pleure ou feint de pleurer se pose en juge, inattaquable puisqu’elle est morte, dont nous découvrons le récit en même temps que le doux, joli et gentil Clay Jensen, le seul garçon qui l’ait vraiment aimée comme on l’apprendra beaucoup plus tard. Mais que signifie «vraiment aimer» pour des ados qui se débattent dans une espèce de marshmallow sentimental frotté de rêveries sexuelles, filles jacassantes d’un côté et mecs roulant plus ou moins les mécaniques de l’autre ?

Jouant sur les deux tableaux alternés du récit au présent (ce que vit le pauvre Clay en écoutant Hannah sur son lecteur de cassettes) et des retours au passé, le feuilleton multiplie les personnages stéréotypés – à commencer par les jeunes filles aussi manipulatrices que leurs mères et les garçons sériés en bad boys ou mignons viennent-ensuite – et les situations plus conventionnelles les unes que les autres, dont le scénario addictif et les dialogues bien filés donnent l’illusion de la consistance alors que tout ça sonne le creux, entre flatterie équivoque d’une jeunesse éperdue dans un monde perdu, et voyeurisme moralisant.

Sommes-nous tous coupables de n’avoir pas écouté Hannah qui nous rejetait pour qu’on la séduise de force? C’est ça, confirmeront gravement Madame et Monsieur Psy: nous sommes tous coupables, et ce qu’il y a de terrible est que toutes les filles, victimes potentielles des supposés prédateurs que représentent tous les garçons , vont s’identifier à Hannah et se pointer à leurs cabinets. Mais que fait donc Netflix?

Netflix, ou plus précisément les producteurs de 13 Reasons why, se sont empressés de répondre à leurs accusateurs en déléguant les jeunes acteurs au premier rang de la Mise en Garde. Attention, vous disent ainsi, les yeux dans les yeux, les adorables Dylan Minnette (Clay le mec sympa) et Katherine Langford (Hannah la suicidée ressuscitée), Justin Prentice (Bryce le violeur) et la black Alisha Boe (Jessica la violée), faites gaffe: cette série aborde des sujets difficiles tels que le sexe, la toxicomanie et le suicide, donc, si vous êtes concernés par ces sujets qui risquent de vous mettre mal à l’aise, regardez la série avec une personne de confiance, parlez-en et surtout connectez-vous au site de la série, etc.

On ne fait pas mieux dans le simulacre d'assistance à personnes en danger, comme à la télé quand on vous invite gravement à fermer les yeux au moment de vous balancer une scène in-sou-te-nable qu’il faut pourtant ab-so-lu-ment voir.

Mais encore? Le problème n’est-il pas ailleurs? Comment croire à la bonne foi des réalisateurs d’une série qui donne, de la jeunesse, une image aussi convenue, formatée et répétitive, sans trace de vrais conflits et de préoccupations autres que les peines de cœur réduites aux rêves de cul, dans une société de parents et de profs globalement à côté de la plaque, sans enfants ni vieilles personnes, et comment ne pas hausser les épaules en apprenant que des adolescentes s’identifient à un personnage aussi fabriqué et peu crédible qu’Hanna Baker, dont les états d’âme relèvent plus de l’hystérie imitative que d’un vrai mal-être?

Pain bénit sans doute pour Madame et Monsieur Psy qui se «penchent» sur le drame des kids suicidaires, et qui en rirait? Mais de quoi va-t-on parler en l’occurrence, si tout est manipulé comme dans une cellule psychologique sous contrôle. Hannah casse d’ailleurs le morceau d’entrée de jeu: vous êtes surveillés. Big Sister Hannah a tellement tout compris qu’avant de se saigner dans la baignoire de papa-maman elle va tout vous expliquer. Or va-t-on parler de l’escroquerie psychologique, du mensonge éhonté de cette dramaturgie juste bonne à faire pisser le dollar?

Quant à interdire la série en question, surtout pas! Pas plus que La servante écarlate. Se servir de l’une ou de l’autre comme base de discussion sur le désespoir de certains jeunes gens qui ont de bonnes raisons d’en vouloir à la vie, ou sur une société réduisant les femmes à des serves ou des pondeuses? Sûrement, mais la pauvre Hannah Baker n’est pas le sujet adéquat, et, s’agissant de 13 Reasons why, la première discussion critique devrait porter sur la crédibilité de ses situations et de ses personnages, supposés dénoncer une réalité qu’elle schématise à outrance et finit par flatter. Quant à la fonction critique de La Servante écarlate, en dépit de sa violence frisant parfois l'insupportable, elle émane bel et bien d’une voix humaine qui en fonde, à fleur d’émotion et jusqu’au fond des tripes, la redoutable part de vérité...

Dessin: Matthias Rihs. ©Matthias Rihs/BPLT

…Je vous assure, mon cher, qu’il y a là une manifestation d’art réellement populaire, issu de la base et, qui plus est, des banlieues à risques, dont la reconstitution à l’identique, dans le patio de notre Banque, contribuerait pour beaucoup au renouvellement de l’image de l’entreprise - autant dire que c’est un opération blanche mais à la fois conforme à notre vocation multiculturelle, avec le bonus d'une substantielle déduction d’impôts…

Image : Philip Seelen

…Et pourquoi qu’il est fâché, le lac, pourquoi qu’il fait ces vagues d’océan, non mais pour qui ça se prend ? et pourquoi ces claques au quai qui lui a rien fait, y sait pas le lac que c’est plus permis de mettre des baffes aux quais ? non mais des fois, et pourquoi qu’il est vert, le lac, quand il voit rouge ?...

Image: Philip Seelen.

Dans Le grand mensonge des intellectuels, paru en 1993, l’historien et journaliste anglais Paul Johnson stigmatisait ceux qui, de Rousseau à Sartre ou de Tolstoï à Brecht, ont posé aux guides de l'humanité sans obéir eux-mêmes à leurs principes. Démystification en partie justifiée, mais pour aboutir à une stigmatisation douteuse de ceux qui pensent…

Rousseau se proclamait l'homme le plus vertueux de son temps. Premier des intellectuels modernes, il a bouleversé nos vues sur la nature, la société, l'Etat, l'individu et son éducation. L'influence du penseur fut extraordinaire, et l'écrivain continue de nous fasciner à juste titre. Mais l'auteur de L'Emile abandonna ses six enfants à l'Assistance publique sans leur donner même un prénom ni chercher jamais à les revoir, et se comporta comme un salopard avec son entourage, se montrant particulièrement odieux envers celles et ceux qui l'aimèrent et l'aidèrent le plus, dont son ami Diderot.

De la même façon, le délicat Shelley, poète admirable au visage d'ange, se voulait guide de l'humanité. Mais ce grand artiste, humaniste suave en théorie, provoqua plusieurs suicides et agit souvent de manière immonde avec autrui. Marx lui- même, bienfaiteur sur le papier, se conduisit comme un sauvage avec ses semblables. Ibsen, avocat par principe de la cause féminine, rendit la vie impossible à sa moitié et se montra souvent le plus crasse des machos.

Tolstoï, qui prétendait libérer la Russie, ne supportait pas que cela se fît autrement qu'à son idée de patriarche tyrannique. Brecht, qui posait à l'ami du peuple, planquait ses droits d'auteur en Suisse et s'accommoda parfaitement des pires forfaits du stalinisme.

Tolstoï, qui prétendait libérer la Russie, ne supportait pas que cela se fît autrement qu'à son idée de patriarche tyrannique. Brecht, qui posait à l'ami du peuple, planquait ses droits d'auteur en Suisse et s'accommoda parfaitement des pires forfaits du stalinisme.

Sartre, maître à penser par excellence, ne fut résistant qu'en paroles sous l'Occupation, se soucia comme d'une guigne du sort de ses amis juifs et ferma les yeux sur les camps soviétiques, puis crut déceler «une démocratie directe» dans le régime de Fidel Castro et décréta celui de Tito la réalisation de sa philosophie...

Crédit moral?

Ces inconséquences sont-elles admissibles? Paul Johnson pense que non. Historien anglais déjà connu pour Une histoire du monde moderne assez controversée, suivie d'une monumentale Histoire des Juifs, cet intellectuel (!) à la fois conservateur et politiquement peu correct n'est pas de ceux qui se laissent bercer.

Constatant l'influence que, depuis 200 ans environ, les intellectuels ont jouée en lieu et place des scribes, prophètes et autres prêtres de jadis, il s'interroge sur le crédit moral et la qualité de discernement qu'on peut accorder à ceux qui se sont improvisés mentors de l'humanité. Et d'illustrer alors, dans une suite de chapitres extrêmement bien documentés, vivants mais parfois caricaturaux, la contradiction flagrante qui oppose les vertus publiques et les vices privés de ces pasteurs trop benoîtement adulés.

Est-ce dire que l'essayiste se complaise à touiller les «misérables petits tas de secrets» dont parlait Malraux? Sans doute pourrait-on lui reprocher d'en rajouter dans le genre concierge, en poussant l'examen jusque dans la culotte de Rousseau et les alcôves d'Ibsen, de Brecht, de Sartre ou de lord Russell, chaud lapin s'il en fut en son âge de Mathusalem. Cependant, Paul Johnson fait tout de même la part des vices communs et des attitudes qui engagent réellement la responsabilité de l'intellectuel. Que Proust fut, en privé, un maniaque sexuel jouissant de voir des rats s'entre-dévorer ne remet nullement en cause sa valeur d'écrivain et la portée de son chef-d'œuvre, dans la mesure où il ne s'est jamais dit le défenseur des droits du rat. En revanche, plus gênant est le fanatisme belliqueux du pacifiste Bertrand Russell, et plus choquante la sécheresse de cœur d'un Brecht célébrant sur scène la fraternité humaine et s'exclamant en coulisses, au moment des grandes purges staliniennes: «Ceux-là! Plus ils sont innocents, plus ils méritent d'être fusillés!»

Coupés du réel

Ce qui frappe le plus, dans les portraits successifs que brosse Paul Johnson, c'est que ceux-là même qui prétendent pétrir la pleine pâte de l'humanité se gardent à tout coup de se salir les mains. Marx le premier, qui se réclamait d'une méthode «scientifique», n'a jamais enquêté sur le terrain ni rencontré le prolétariat que dans ses livres. Méprisant les révolutionnaires de la base, il n'hésita pas à falsifier faits et chiffres, dans ses études, afin de plier la réalité à ses schémas. Formidable écrivain et poète visionnaire, reconnaît Paul Johnson, mais pas plus trace de «science» chez ce pamphlétaire que de charité dans les rapports humains de ce despote domestique furieux du matin au soir, qui exploita Engels et fit le malheur de son gynécée.

Pareillement, les poses de Tolstoï déguisé en moujik, ou de Brecht en ouvrier d'opérette, n'ont pas empêché ces philanthropes théoriques de vivre comme David Rousset le disait de Sartre: «dans une bulle». Coupés du monde saignant et souffrant, ces grands esprits furent naturellement portés prendre à leurs désirs pour des réalités, et préférer les plus aventureuses utopies à de plus concrètes et plus raisonnables réformes. Ibsen autant que Marx, et Tolstoï, Sartre ou Fassbinder, prônèrent ainsi les extrémismes au mépris des hommes réels qui allaient en subir les conséquences.

Pour Paul Johnson, « la tyrannie des idées dépourvues de cœur est le pire despotisme qui soit.» Cela étant, il conclut hélas en des termes expéditifs, qui ne rendent pas justice aux esprits sensés, de Camus à Orwell ou de Koestler à Soljenitsyne. «Une des grandes leçons de notre siècle tragique, écrit Johnson, où tant de millions de vies innocentes furent sacrifiées au nom de systèmes prétendant améliorer le sort de l'humanité, c'est donc qu'il faut se méfier des intellectuels.» Comme si ceux-ci constituaient une catégorie homogène! Et d'ajouter cette recommandation également discutable: «Il faudrait non seulement tenir les intellectuels à l'écart du pouvoir, mais manifester à leur égard une méfiance accrue lorsqu'ils cherchent imposer leur opinion collective.» Tout fait convaincant lorsqu'il réclame des comptes aux faux messies et aux mauvais guides, l'auteur du Grand mensonge des intellectuels fait donc, à son tour, preuve d'inconséquence dangereuse en fourrant tous les intellectuels dans le même sac à jeter, au risque de réjouir ceux qui n'attendent que de tirer sur tout ce qui pense…

Paul Johnson. Le grand mensonge des intellectuels. Robert Laffont, 361p.

Diversion. - L'idée de repartir nous est venue à l'annonce de la grande expo consacrée à Jérôme Bosch dans sa ville natale de Bois-le-Duc, mais ce n'était qu'un prétexte: l'idée était plutôt de bouger, ou plus exactement: de se bouger, de faire diversion, de faire pièce à la morosité (?) de cette fin d'hiver, de ne pas nous encroûter (??), enfin bref l'envie nous avait repris de faire un tour comme en novembre (!) 2013 , sans autre raison, nous étions partis sur les routes de France et d'Espagne, jusqu'au finis terrae portugais de Cabo je ne sais plus quoi (!!) et retour par l'Andalousie et la Provence au fil de 7000 bornes (!!!) mémorables - je le dis parce que c'est vrai alors que je ne me rappelais rien, mais nib de nib, de notre première escale à Colmar avec les enfants il y a vingt ans de ça...

Profiter de quoi ? - Cette année -là, déjà, les gens nous avaient recommandé de profiter, et déjà cela m'avait horripilé, comme de nous voir souhaiter de bonnes vacances. De fait et je le dis comme je le ressens: nous ne sommes plus à l'âge des vacances (notion que j'abhorre d'ailleurs) et l'idée de profiter me gâte le plaisir d'être simplement et de vivre le mieux possible malgré la conscience lancinante de l'atrocité de la vie subie par tant de gens et nos corps qui se déglinguent.

Le mieux possible ainsi, en ne faisant que passer à Colmar, c'était d'apprécier une Flammekueche au Munster arrosée de bière printanière et de ne voir que la beauté séculaire des colombages en fermant les yeux sur le kitsch touristique qui sévit de la petite Venise du coin à tous les hauts lieux du mauvais goût mondial actuel du moyennariat confit en mièvrerie insultant toute vraie joie (Mozart chantant à l'orée de la mort) et toute beauté même terrible - le Christ de Grünewald aux épines...

Le pied léger.- Voyager léger n'est pas nier le poids du monde: c'est le reconnaître comme une part du chant du monde. Ainsi nous ai-je fait d'abord, sur la route, lecture du plein de journaux que j'avais fait, du Monde (révérence ultime à Jim Harrison) à L'Hebdo (trois Suisses sur cinq croient à la réincarnation) en passant par Détective (le monstre décapite sa belle-sœur fleuriste) et L'Obs (comment stopper Trump ?) par manière d'exorcisme et pour mieux voir ensuite, aujourd'hui et demain, tel le petit agneau noir pascal de Colmar, cela simplement qui est...

Une rêverie crépusculaire d’Antonio Tabucchi.

Il est certains livres qui, par leurs thèmes et leur forme, l'impression qu'ils dégagent ou la musique qui en émane, cristallisent le sentiment d'une époque, et tel me semble Il se fait tard, de plus en plus tard d'Antonio Tabucchi, qu'on pourrait dire - segmenté en une série de lettres d'amour d'hommes seuls balancées à la mer, auxquels ne répondra qu'une épître féminine à résonance mythologique -, le grand livre du courage pour rien ou de l'amour trouvant plus juste de ne plus rimer avec toujours.

A une époque où la notion d'infini se trouve fondamentalement entamée par la Science, ici incarnée par un jeune astrophysicien mâcheur de chewing-gum (il fait des bulles!) qui va déclarant que l'Univers se dirige tout droit sur la case néant, le poète ou, plus modestement, le promeneur, le «déambulant» que les ménagères regardent un peu de travers de leurs jardins à nains de plastique imitant la terre cuite, enfin le quidam et sa «quidame», vous et moi, vacillent un peu en se tâtant devant les données de cette nouvelle réalité désormais réputée tout à la fois ondulatoire et corpusculaire. Or la Science va-t-elle expliquer à Untel pourquoi cela n'a jamais marché avec «Unetelle»? La Science va-t-elle vous aider à revivre, dans sa plénitude, l'événement de tel orage qui vous a bouleversé il y a tant d'années? La Science va-t-elle localiser et définir enfin ce qui vous distingue de l'amibe ou de votre futur clone?

Ce qui est sûr, compte non tenu de l'Univers qui se ratatine tout de même à long terme*, c'est que vous, dans votre chair, vivez de vrais drames de feuilleton, de roman, de théâtre et même d'opéra. Vous avez été jeune et c'était la fête, par exemple sur cette île où vous étiez il y a vingt ans de ça avec elle, puis les années ont passé et maintenant elle a «des obligations». Entre-temps, vous aurez découvert, par le poète, que les mots sont à la fois des choses, réelles et palpables, qui permettent de ressusciter les souvenirs. Les mots vivent. Les mots sont des bêtes. Les mots sont des ânes couillus et des âmes ailées. Hélas, entre elle et vous, et même entre vous l'un et vous l'autre, le temps n'est jamais tout à fait accordé: il y a plein de failles partout entre le passé, le présent et l'à venir. Par ailleurs, vous aurez noté «à quel point est trop le trop que notre époque nous offre», par opposition à la vision de cette vieille insulaire qui vit en autarcie sur son île avec ses chèvres. Cela étant, vous savez aussi que l'essentiel que vous aurez vécu est fait de «riens», comme la vie de cette vieille sur son île précisément.

Aussi, les mots sont votre corps. Et vous voici plongé dans votre fleuve de sang, à l'écoute de «dame Hémoglobine», ou dans cette chose inconcevable qu'est votre cerveau, palpé par telle souris-caméra et qui vous renvoie ses images silencieuses.

Aux pages 117 et suivantes de ce livre, vous éprouverez peut-être, comme le soussigné, l'irrépressible désir de fiche le camp direction la Toscane, qu'aura censuré l'urgence, à vrai dire impérative et jouissive, de commettre cet article. Or ce chapitre, lu l'autre matin sur l'oreiller de la femme de notre vie (il en faut en ces temps délétères), est une pure merveille. Cela s'intitule De la difficulté de se libérer du fil barbelé. Cela traite de l'horreur imposée par l'histoire et de la finitude plus banale inscrite en nous.

De fait, Antonio Tabucchi distingue le barbelé de la pesanteur historique détaillée par un Primo Levi (Hitler, Auschwitz, etc.) et celui de toute fin personnelle. Cela étant, en poète, il nous ouvre aussi cette fenêtre merveilleuse du souvenir revivifié (superbe évocation d'un orage sur l'église romane de Sant'Antimo, du côté de Montalcino) qui devient ici l'amorce d'un nouvel événement: celui de la définition, point trop scientifique, mais hautement poétique, de la notion d'âme.

L'âme, selon Tabucchi, est assimilable à un globule rouge perdu parmi des myriades d'autres. Là réside le génie de Rembrandt et de Bach, de Van Gogh et de Rimbaud, votre unicité et la nôtre. Mais pas question de l'isoler pour la soumettre à nomenclature: elle en cracherait du sang.

D'aucuns, par les temps qui courent, prophétisent la fin de la littérature européenne et, singulièrement, la déconfiture du roman. C'est faute, chez eux, de cette énergie qui fait, depuis toujours, s'élever l'homme au-dessus de la pierre ponce ou de la laitue. L'énergie: voilà ce qui, malgré la vague élégiaque et crépusculaire qui traverse ce très beau livre, en assure à la fois la vigueur transmise et l'incitation à passer outre. Or tel est l'écrivain en ces pages, tout à ses jeux de rôle et à ses expériences sur le langage et la langue, qui nous touche surtout ici à proportion de son empathie et de ses multiples incarnations existentielles et affectives. Proche à cet égard de son ami Lobo Antunes, Tabucchi le superlettré se fait aussi bien un frère humain de Robert Walser ou de Thomas Bernhard et de tous ceux-là qui, à l'opposé de la littérature des «gagnants», ont choisi de défendre les «perdants» qui font le sel de la vie.

Savant et populaire, truculent et subtil, jouant sur tous les registres de la chose écrite ou chantée (qui voit soudain le prêtre sacrifiant de Norma entonner Tintarella di luna...), du pastiche et de tous les mélanges, poussant sa tête chercheuse de romancier phénoménologue avec une complète liberté et, aussi, un sens constant (et constamment frotté d'humour) de l'humaine condition, Antonio Tabucchi nous fait rire jaune comme les feuilles de l'automne-hiver de cette fin-début de siècle et de millénaire où tout semble foutu et tellement à venir...

Antonio Tabucchi. Il se fait tard, de plus en plus tard. Traduit de l'italien par Lise Chapuis et Bernard Comment. Editions Bourgois, 303 pp.

(Image LK: crépuscule à La Désirade).

Louis Soutter, maudit et génial.

Il n’a pas besoin de faire de la beauté convulsive un programme esthétique: il la vit au milieu de ses forêts qui sont des temples et de ses enfants qui sont des anges et de ses catins qui sont des saintes sous le regard de Notre Seigneur crucifié. Frère en esprit de Rouault mais sans doctrine, frère aussi de Van Gogh et de Soutine, c’est un peintre sans peinture, un dessinateur usant de la plume du bureau de poste voisin, on pourrait dire que c’est au commencement l’artiste surdoué qui échappe à l'académisme virtuose par un génie que soulève le feu sacré. Bref: tout ce qui se dit de lui est insuffisant: Louis Soutter est La Poésie incarnée en sa chair blessée.

Sur Louis Soutter on ne devrait donner que des renseignements de police. Né en 1871 à Morges, au bord du lac Léman. Fils de pharmacien. Voisinage darbyste hyper-puritain. Parent de Le Corbusier par sa mère - Corbu qui le soutiendra généreusement, conscient de son génie. Rate ses études d’ingénieur. Se hasarde en architecture, en vain, puis étudie le violon auprès d’Eugène Ysaie, à Bruxelles. A 24 ans abandonne la musique et se lance dans la peinture. A Paris suit les cours du soir de l’Académie Colarossi. Virtuosité classique, sans plus. En 1897 épouse Madge Fursman après s’être installé aux Etats-Unis, où il enseigne la peinture à Colorado Springs. Divorce en 1903. Décline physiquement et psychiquement. En 1907, violoniste à l’orchestre du théâtre de Genève et à l’Orchestre symphonique de Lausanne. Passe pour excentrique et de plus en plus. Refuse la nourriture et claque son argent et celui de ses amis. Sous tutelle dès 1915. Admis en 1923 dans la maison de retraite de Ballaigues, sur les crêtes du Jura vaudois, d’où il s’échappe le plus souvent pour d’interminables errances. Le postier de Ballaigues lui interdit l’usage de l’encrier public, dont il use pour ses dessins. Milliers de dessins à l’encre, tenus pour rien par ses proches, sauf quelques-uns, artistes ou écrivains... Tous autres détails biographiques et critiques à recueillir dans les deux grands ouvrages de Michel Thévoz : Louis Soutter ou l’écriture du désir (L’Age d’Homme, 1974) et Louis Soutter, catalogue de l’œuvre (L’Age d’Homme, 1976).

Mais que dire à part ça ? Que Louis Soutter incarme, avec Robert Walser, l’impatience sacrée de l’artiste au pays des nains de jardin et des tea-rooms, des bureaux alignés ou des maisons de paroisse à conseils sourcilleux. Soutter danse au bord des gouffres et se fait tancer par le directeur de l’Institution pour abus d’usage de papier quadrillé. Soutter rejoint Baudelaire au bordel couplé à la grande église sur le parvis de laquelle mendie un Christ en loques, et c’est tout ça qu’il peint de ses doigts de vieil ange agité…

Celui qui parle dans le vide qui ne répond qu’à qui le plaint /Celle qui n’attend pas de réponse du Manitoba / Ceux qui se répandent sans un mot d’assentiment à la fermière heureusement abonnée à Nous Deux / Celui qui a du répondant et même un reste de dentifrice à la chlorophylle dont le goût genre fraîcheur de vivre à Hollywood plaisait tant à Priscilla lors de leurs premiers baisers à Charleston / Celle qui avoue son penchant à l’abbesse crossée qui ne lui répondant pas laisse à penser qu’elle consent mais rien n’est sûr dans les couvents dont seul Dieu sait ce qu’ils couvent / Ceux qui envoient une rose sur Facebook dont les amis ne voient pas les épines / Celui qui dit de sa maison carrée et badigeonnée de blanc que c’est du méthodisme bâti / Celle qui vous offre l’hospitalité de la neige / Ceux qui ont commencé de lire Pour que tu ne te perdes pas dans le quartier et se retrouvent page 85 avenue de Marigny poussés dans le dos par un coup de vent donc on comprend que c’est l’automne et dis donc c’est le 16 faut que j’appelle Jacqueline / Celui qui se rend compte que c’est la fin du roman et qu’il y reste tout seul donc il le referme et avale la clef / Ceux qui ont changé de nom et de prénom et même de domicile quand ils ont compris qu’ils se trouveraient piégés dans un roman traitant de l’identité ce problème récurrent au jour d’aujourd’hui/ Celui qui a demandé la main de Marie dont le pied n’a pas cillé comme l’auraitécrit un Philippe Djian en quête de métaphore chiadée / Celle qui attend de la vie une réponse et plus si affinités d’ailleurs elle est open minded / Ceux qui ont des touffes de soucis qui leur sortent des oreilles mais ça aussi peut s’arranger sur rendez-vous / Celui qui ne répond point à l’œillade déshonnête que lui adresse la péripatéticienne alors qu’il revient de confession où certes il n’a pas tout dit / Celle qui répond qu’elle n’est pas là à celui qui sait qu’elle ment comme dans les romans qu’on sent bien partis / Ceux qui revivent quand on leur répond sur des morceaux de papier, etc.