À propos de la lecture vécue par Erri De Luca et de ma tenue d'assaut aux poches remplies des livres de Tchékhov. De l'élitisme par arrogance et du nivellisme par démagogie ou sotte paresse. Des nuances qui distinguent un produit de fast food et le ragù de la nonna Emma.

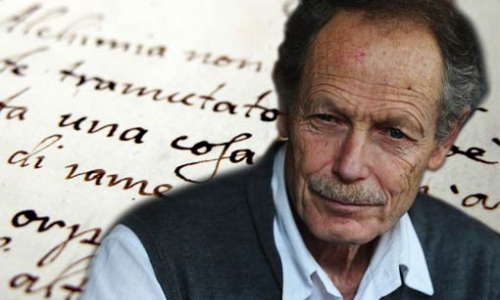

L'épreuve de la réalité salissante des chantiers humains, la révolte contre les pouvoirs établis et la lecture constituent, entre autres, les bases existentielles de la trajectoire littéraire du chroniqueur-romancier-poète napolitain Erri De Luca, assurément l'un des meilleurs auteurs italiens du tournant de siècle dont le dernier recueil de textes brefs traduit en français cristallise merveilleusement les expériences vitales.

En lisant le chapitre de Le plus et le moins consacré à la lecture, je me suis revu, à l'éte 1967, un an donc pile avant mai 68 - anticipé en Italie en mars de la même année - sur les hauts de la région de Zermatt, à lire tout Tchékhov dont les dix-huit poches de ma tenue d'assaut pouvaient accueillir quelques exemplaires des œuvres complètes dans la série de 20 volumes des éditions sociales de couleur vieux vert à bandes rouges, à l'étonnement plus ou moins gouailleur de mes camarades canonniers ou tringlots de la compagnie IV du régiment 6 de montagne, etc.

Quoique très tenté dès mes quinze ans par l'objection de conscience (raisons politiques et morales plus que religieuses), je garde le meilleur souvenir de ces quatre premiers mois d'armée passés en compagnie de vignerons et d'apprentis pharmaciens ou typographes (ou coiffeurs ou photographes), de fils de médecins ou de prolos, de gars baraqués ou juste pas assez fluets pour être réformés, de fins connaisseurs en matière de fanfare ou de fans des Doors ou des Stones, tous réunis à la même enseigne et râlant pour la forme, en bonne camaraderie juvénile - mais pas un seul lecteur de La dame au petit chien à part moi, qui n'en tirait ni fierté ni vergogne. Dès ce moment-là, en effet, quoique étudiant en lettres, la conviction que la littérature s'adresse aussi bien à tous qu'à quelques-uns m'empêchait de céder aux deux penchants de l'élitisme culturel et de la démagogie, forts répandus à l'époque en milieu universitaire.

Erri De Luca, dans les mêmes années, achoppait au monde du travail sur lequel, petits étudiants gauchistes, nous ne faisions que fantasmer et discourir, mais sa façon de revenir au livre en dépit de ses mains calleuses, au milieu de ses compagnons prolétaires, n'est guère différente de toute passion pour les choses de la lettre et de l'esprit.

"J'ai appris que les livres ont un meilleur sort que celui qui les écrit" note Erri De Luca dans son chapitre intitulé Qui porte qui ? Ils sont serrés dans les bras, emportés en voyage, sur une île du Sud ou dans une tente en montagne, fixés avec intensité par deux yeux qui feraient aussitôt baisser les miens. Les livres vivent mieux que ceux qui les font".

Une certaine crétinerie contemporaine voudrait que les livres ne fussent que des tremplins de réussite sociale, des joy-toys d'auto-adulation ou des tickets low-cost d'évasion loin du taf.

Or De Luca revient aux fondamentaux , selon l'expression chic du moment, de notre relation au livre: "Recevoir d'un livre est une action aussi active que celle de l'écrire".

Pour celui qui écrit , comme le relève Karl Ove Knausgaard dans Un homme amoureux, donner est la démarche essentielle, même si l'écrivain, semblable à notre chien Snoopy, ne crache pas sur le biscuit.

Or la tendance actuelle est de tout focaliser sur le biscuit, retours et compliments + droits d'auteur et royalties publicitaires, etc.

"En tant que lecteur, ajoute De Luca, je sais que c'est à moi d'apporter les dernières finitions à ce que je lis, en l'associant à mon existence. Le livre pour moi n'est pas une oeuvre achevée, mais un produit semi-fini. Et pour le finir, le temps de loisir d’un lecteur lui est nécessaire. Le rapport entre eux répond à la question: qui porte qui ? La réponse doit être que le livre porte le lecteur. Dans l'autobus de retour, entre les hommes debout après huit heures passées debout, le livre devait me faire oublier le poids du corps et du temps de travail". Et dans cette optique, pas question de moquer les voyageurs du métro de ne pas lire les livres supposés de bonne littérature, pas plus que de railler les foules et les files se pressant dans les musées pour voir les maîtres ancien ou les plasticiens au goût du jour.

À propos de goût, s'il est trop facile et même paresseux d'affirmer que "tous les goûts sont dans la nature", décréter que tel goût est le bon signale le plus souvent une arrogance de gens prétendument instruits ou à la page. Le repérage de la Qualité , avec un grand Q bien galbé, est autrement délicat. C'est évidemment question d'éducation, de culture à tous les sens du terme - y compris la culture physique et la culture des roses -, mais la perception de la qualité littéraire ou artistique peut s'affirmer hors de toute considération de classe ou d'ethnie.

Parlant aussi, dans ce recueil de textes simples et profonds, d'odeurs de cuisine et de cafés populaires, Erri De Luca rappelle que tout n'est pas égal et que le rejet de tout critère de jugement (la scie, une fois encore, que tous les goûts sont dans la nature), sous prétexte d'éviter tout élitisme, revient à niveler toute distinction, par exemple, entre un produit usiné genre fast food et un ragù à la napolitaine, mijoté pendant vingt-quatre heures, dont on puisse écrire comme lui d'un régal dominical chez sa nonna Emma: “Notre arrivée midi dans le vestibule était accueillie par un alléluia de ragù droit dans le nez. Cette sauce était un applaudissement de stade debout après un but, c’était une étreinte, un saut et une cascade dans les narines. Je ne retrouverai jamais plus cet abordage au plus haut de mes sens qui est pour moi dans une glande de l’odorat. À table, devant le ragù accompagné de grosses pâtes, j’étais si bien sagement, mais intérieurement j’étais à genoux devant mon assiette”.

Erri De Luca. Le Plus et le moins. Traduit de l’italien par Danièle Valin. Gallimard, Du monde entier,194p.