En 1990 paraissait un roman à clefs de Julia Kristeva, intitulé Les Samouraïs. Des guerriers de pacotille, selon le gâte-sauce JLK, qui n’a guère changé d’avis un quart de siècle plus tard…

Au dernier défilé parisien du chic intello, Julia Kristeva — portant long — n'a pas craint de rompre avec sa ligne habituelle de théoricienne hyperferrée, pour esquisser un grand pas vers le peuple. Dans lesillage pailleté de l'homme de sa vie (dont nul n'ignore qu'il n'est autre que le sémillant Philippe Sollers), la voici passer, aussi bien, du discours sur le discours le plus sophistiqué à la forme romanesque la plus conventionnelle, que disons-nous, la plus bourgeoise qui soit!

Avec Les samouraïs, Julia Kristeva eût aimé brosser, à fresque, la saga des aventuriers de l'arche intellectuelle perdue de ce temps. N'y était- elle pas habilitée, pour avoir côtoyé ces gourous de la pensée contemporaine que furent Lacan et Barthes, Derrida et Foucault, Althusser et Lévi- Strauss, tous reconnaissables en ces pages en dépit de leurs pseudonymes.

Des années soixante à nos jours, via Mai 68 et un voyage d'intellectuels parisiens en Chine populaire, l'évocation d'un cercle échangiste et de quelques désastres personnels, l'auteur s'est donc efforcé de ressaisir la dérive de toute une génération.

Hélas, on est loin du compte, faute de chair et de substance aussi.

Car une chose est de disserter sur les «idéalités signifiantes» ou le «génotexte», et tout autre chose d'insuffler vie à une telle frise de personnages. Si la figure d'Olga, double évident de Julia Knsteva, ou celle d'Hervé Sinteuil (Sollers), des proches très BCBG de celui-ci ou encore d'Armand Bréhal (Barthes, touchante vieille fille dont le périple chinois ne manque pas de sel) ont un semblant de présence, on en devine la raison: c'est que Julia Kristeva s'intéresse prioritairement, dans ce livre, à sa très chère personne et à ceux qui l'entourent.

Au reste, le couple à la fois volage et gentiment complice que forment Olga et Sinteuil dégage un indéniable charme, et cette fraîcheur insolente qui empreint la meilleure partie du livre. Enfin le lecteur sera tout remué de voir notre froide sémanalyste craquer positivement à l'idée de mettre au monde un bambichon producteur de phonèmes.

Au reste, le couple à la fois volage et gentiment complice que forment Olga et Sinteuil dégage un indéniable charme, et cette fraîcheur insolente qui empreint la meilleure partie du livre. Enfin le lecteur sera tout remué de voir notre froide sémanalyste craquer positivement à l'idée de mettre au monde un bambichon producteur de phonèmes.

Signe des temps...

Là-dessus, les autres personnages du roman souffrent d'une inconsistance piteuse — des samouraïs aux sabres de coton- qui n'a d'égale que l'anémie de la chronique de ces vingt ans. Non sans candeur douteuse, Julia Kristeva ne craint pas, en outre, de réécrire l'Histoire à l'avantage de son clan. Voici par exemple le rôle qu'elle prête à Sollers en Mai 68: «Les contacts de Sinteuil avec la CGT laissaient prévoir le déclenchement d'un grand mouvement ouvrier.» Il y a de quoi se tordre de rire quand on sait l'audience infime qu'avait alors le poupin sophiste du côté de Billancourt…

Ou bien voici le couple providentiel invité en Chine, en1974, et persuadé que les dirigeants ont besoin de lui pour se faire mieux comprendre du monde, «car un message qui n'est pas passé par Paris n'est pasencore un message, du moins je le pense - et eux aussi». On se trémousse d'hilarité devant tant de nombrilisme ingénu.

Reste que, tout de même, l'auteure nous intéresse à proportion de sa sincérité, même suffisante ou niaise.

À l'image de tant d'autres écervelés à cervelles hypertrophiées, Julia Kristeva, brillante intellectuelle s'imaginant pouvoir prendre le monde au filet d'un savoir trop arrogant, s'est fait elle-même rattraper par la vie. Mais peut-être ne le sait-elle pas encore, elle qui écrit que «Paris est une ville où personne d'intéressant ne pleure»?

Julia Kristeva, Les samouraïs. Editions Fayard, 460 p.

(Ce texte a paru dans le quotidien 24 Heures en date du 29 mars 1990)

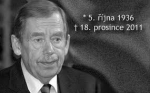

Voici quelques semaines, paraissaient deux livres: un recueil de ses Essais politiques, chez Calmann-Lévy, déjà présenté en ces colonnes; et un passionnant Interrogatoire à distance, où le lecteur découvrira l'exceptionnelle élévation d'esprit du nouveau président de la République tchécoslovaque, dont on espère que sa fonction ne piégera pas l'écrivain trop longtemps...

Voici quelques semaines, paraissaient deux livres: un recueil de ses Essais politiques, chez Calmann-Lévy, déjà présenté en ces colonnes; et un passionnant Interrogatoire à distance, où le lecteur découvrira l'exceptionnelle élévation d'esprit du nouveau président de la République tchécoslovaque, dont on espère que sa fonction ne piégera pas l'écrivain trop longtemps... Par la suite, Vaclav Havel fut de nouveau emprisonné de longs mois après avoir célébré le vingtième anniversaire de la mort de Jan Palach, puis son «droit au calme» a subi de suprêmes assauts, dès lors que la nation désignait l'écrivain pour «représentant» et «bon samaritain» providentiel.

Par la suite, Vaclav Havel fut de nouveau emprisonné de longs mois après avoir célébré le vingtième anniversaire de la mort de Jan Palach, puis son «droit au calme» a subi de suprêmes assauts, dès lors que la nation désignait l'écrivain pour «représentant» et «bon samaritain» providentiel. Où Havel se situe-t-il exactement, sur le plan politique? Son interlocuteur voudrait l'entendre prendre parti pour tel ou tel système,mais Havel se refuse aux simplifications, pour mieux aller au fond des choses. Ce qui l'intéresse, en effet, ce n'est pas tant un modèle social idéal ou un «truc» stratégique, que la crise fondamentale de l'homme contemporain, d'ailleurs illustrée par son théâtre.

Où Havel se situe-t-il exactement, sur le plan politique? Son interlocuteur voudrait l'entendre prendre parti pour tel ou tel système,mais Havel se refuse aux simplifications, pour mieux aller au fond des choses. Ce qui l'intéresse, en effet, ce n'est pas tant un modèle social idéal ou un «truc» stratégique, que la crise fondamentale de l'homme contemporain, d'ailleurs illustrée par son théâtre.  Contre l'uniformisation et les privilèges abusifs, il en appelle à la responsabilité individuelle et au désintéressement. Belles paroles que tout ça? On pourrait le penser d'un politicien démagogue, mais pas de cet écrivain qui a payé le droit de penser autrement au prix fort: des années de prison et l'opprobre de ceux qui, finalement, l'ont élu sous la pression populaire.

Contre l'uniformisation et les privilèges abusifs, il en appelle à la responsabilité individuelle et au désintéressement. Belles paroles que tout ça? On pourrait le penser d'un politicien démagogue, mais pas de cet écrivain qui a payé le droit de penser autrement au prix fort: des années de prison et l'opprobre de ceux qui, finalement, l'ont élu sous la pression populaire.

Etienne Barilier. Soyons médiocres! Editions L’Âge d'Homme, 1989, 108 p.

Etienne Barilier. Soyons médiocres! Editions L’Âge d'Homme, 1989, 108 p.

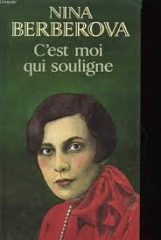

Personnage fort intéressant, au demeurant, que Nina Berberova. Témoin précieux (mais parfois peu fiable) de toute une époque, et, plus précisément, des tribulations de l'émigration russe depuis les années vingt, elle laisse, notamment, une très volumineuse autobiographie à travers le siècle, de son enfance pétersbourgeoise à l'exil américain, en passant par ses années parisiennes, intitulée C'est moi qui souligne et publiée à l'enseigne d'Actes-Sud en 1990.

Personnage fort intéressant, au demeurant, que Nina Berberova. Témoin précieux (mais parfois peu fiable) de toute une époque, et, plus précisément, des tribulations de l'émigration russe depuis les années vingt, elle laisse, notamment, une très volumineuse autobiographie à travers le siècle, de son enfance pétersbourgeoise à l'exil américain, en passant par ses années parisiennes, intitulée C'est moi qui souligne et publiée à l'enseigne d'Actes-Sud en 1990.