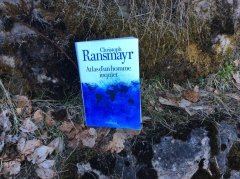

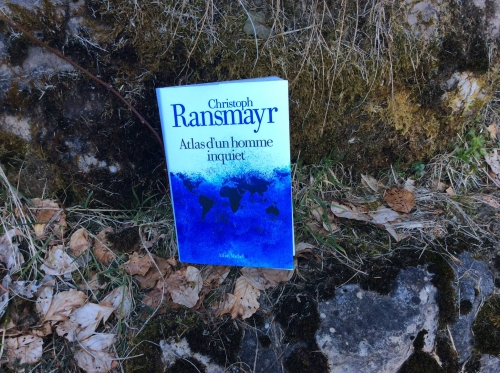

Evoquant le tombe d’Homère qu’il retrouve, perdue dans les hauteurs del’île d’Ios si présente à mon souvenir, Christoph Ransmayr écrit ceci qui me rappelle la Grèce sous le ciel des Cyclades, telle exactement que nous l’avons connue en nos jeunes années : « À travers le bruissement du vent, j’entendais confusément les si nombreuses voix qui s’étaient élevées au fil des millénaires et jusqu’à aujourd’hui pour affirmer qu’un homme appelé Homère devait forcément être immortel du simple fait qu’il n’avait jamais existé. Nul homme, nul poète ou conteur ne pouvait avoir eu la force d’engendrer à lui seul une foule pareille de héros, de dieux, de guerriers, de créatures vouées à l’amour, au combat, au deuil, nul ne pouvait avoir eu la force de chanter la guerre de Troie et les errances d’Ulysse en usant pour ce faire de tonalités, de rythmes si divers, d’une langue aux nuances si infiniment variées, non, cela ne pouvait avoir été que l’œuvre de toute une théorie de poètes anonymes, d’aèdes qui s’étaient fondus peu à peu en une forme fantomatique baptisée Homère par les générations ultérieures. Dans cet ordre d’idée, un tombeau édifié il y a deux ou trois mille ans surl’île d’Ios ou sur quelque bande côtiètre de l’Asie mineure ou du monde des îles grecques ne pouvait être qu’un monument à la mémoire de conteurs disparus. »

Or je viens de recycler ce que nous aurons ressenti, nous aussi, sur l’ile d’Ios, à la fin des années 60, dans mon roman en chantier où je prête ce souvenir à Léa, cependant transposé en Crète :

« En Crète, à l'époque, on peut se baigner nu dans les criques, en évitant les lieux visibles des villageoises en noir ou des pêcheurs et plus encore: de quelque pope passant là-haut, mais Léa et Théo n'en feront pas une affirmation de liberté pour autant et le nudisme collectif leur disconvient comme tout ce qui leur semble grégaire ou forcé.

Cependant l'eau tôt le matin y est si pure que le premier bain se fait volontiers à poil, avant que la grande chaleur de midi ne les pousse à se replier dans une caverne fraîche sentant la pierre acide, et lire alors, à l'ombre claire, quelque bon livre en format de poche est un bonheur relevé par le goût des figues de barbarie qu'on a cueillies en passant dans le jardin de la vieille Maria.

Un parfum à la tomate rappellera à Léa cette félicité ultramarine d'après l'époque des colonels, ou l'Italie des marchés, les couleurs de Bali ou la Souabe des gazons forestiers traversés par le jeune Danube, les petits lacs danois fleurant la fougère, les effluves floraux des jardins de Seebüll et tout ce qu'on peut dire lustral et vert ».

°°°

Chaque récit de cet Atlas d’un homme inquiet commence par l’incipit m’évoquant la formule « J’étais là, telle chose m’advint », mais c’est ici un « je vis » auquel la traduction française donne le double sens de la vue et de la vie : « Je vis le séjour d’un dieu par 26° 28 ‘ de latitude sud et105° 21’ de longitude ouest : loin, très loin dans le Pacifique, une île rocheuse prise dans un tourbillon d’oiseaux de mer », « Je vis une silhouette lointaine devant une tour de guet délabrée de ce rempart de près de neuf mille kilomètres de long appelé Wànli Chang Chén – mur inconcevablement long dans le pays de ses bâtisseurs, muraille de Chine dans le reste du monde », « Je vis une tombe ouverte à l’ombre d’un araucaria géant », « Je vis un serveur s’étaler de tout son long sur le parking d’un café de la ville côtière californienne de San Diego », « Je vis une chaîne de collines noires, rocheuses, sur laquelle déferlaient des dunes de sable », « Je vis un taureau de combat noir andalou par un radieux dimanche des Rameaux aux grandes arènes de Séville », « Je vis une jeune femme dans un couloir d’une éclatante propreté du service psychiatrique d’un établissmeent nommé Hôpital du Danube, un vaste complexe de bâtiments situé à la lisière est de Vienne », et ainsi à septante reprises et en septante lieux de la planète et des temps alternés de la splendeur naturelle et de la guerre des hommes, de la forêt pluviale et d’un chemin de croix, sur une place de village autrichien où un vieil homme qui fait semblant de dormir ne fait pas semblant de mourir, et c’est le monde magnfié malgré le Laos défolié par les bombardiers, c’est l’humanité partout accrochée à la vie : « Je vis une chèvre noire au bord d’un court detennis envahi par les roseaux », « Je vis un gilet de sauvetage rougeau bord d’un champ d’épaves flottant dans l’océan indien », « Je vis un homme nu à travers mes jumelles de derrière un fourré de buissons-ardents poussiérieux où je me tenais caché », « Je vis une femme éplorée dans la sacristie de l’église paroissiale de Roitham, un village des préalpes autrichiennes d’où l’on avait vue sur des massifs portant des noms tels que monts d’Enfer et monts Morts », « Je vis une étroite passerelle de bois qui menait dans les marais de la mangrove sur la côte est de Sumatra », «Je vis une fillette avec une canne à pêche en bambou au bord de la rivière Bagmati, à Pashupatinath,le secteur des temples de Katmandou », « Je vis des îles de pierres plates émergeant de l’eau lisse du lac Kunming au nord-ouest de Pékin », et chaque fois c’est l’amource d’une nouvelle histoire inouïe...

Chaque récit de cet Atlas d’un homme inquiet commence par l’incipit m’évoquant la formule « J’étais là, telle chose m’advint », mais c’est ici un « je vis » auquel la traduction française donne le double sens de la vue et de la vie : « Je vis le séjour d’un dieu par 26° 28 ‘ de latitude sud et105° 21’ de longitude ouest : loin, très loin dans le Pacifique, une île rocheuse prise dans un tourbillon d’oiseaux de mer », « Je vis une silhouette lointaine devant une tour de guet délabrée de ce rempart de près de neuf mille kilomètres de long appelé Wànli Chang Chén – mur inconcevablement long dans le pays de ses bâtisseurs, muraille de Chine dans le reste du monde », « Je vis une tombe ouverte à l’ombre d’un araucaria géant », « Je vis un serveur s’étaler de tout son long sur le parking d’un café de la ville côtière californienne de San Diego », « Je vis une chaîne de collines noires, rocheuses, sur laquelle déferlaient des dunes de sable », « Je vis un taureau de combat noir andalou par un radieux dimanche des Rameaux aux grandes arènes de Séville », « Je vis une jeune femme dans un couloir d’une éclatante propreté du service psychiatrique d’un établissmeent nommé Hôpital du Danube, un vaste complexe de bâtiments situé à la lisière est de Vienne », et ainsi à septante reprises et en septante lieux de la planète et des temps alternés de la splendeur naturelle et de la guerre des hommes, de la forêt pluviale et d’un chemin de croix, sur une place de village autrichien où un vieil homme qui fait semblant de dormir ne fait pas semblant de mourir, et c’est le monde magnfié malgré le Laos défolié par les bombardiers, c’est l’humanité partout accrochée à la vie : « Je vis une chèvre noire au bord d’un court detennis envahi par les roseaux », « Je vis un gilet de sauvetage rougeau bord d’un champ d’épaves flottant dans l’océan indien », « Je vis un homme nu à travers mes jumelles de derrière un fourré de buissons-ardents poussiérieux où je me tenais caché », « Je vis une femme éplorée dans la sacristie de l’église paroissiale de Roitham, un village des préalpes autrichiennes d’où l’on avait vue sur des massifs portant des noms tels que monts d’Enfer et monts Morts », « Je vis une étroite passerelle de bois qui menait dans les marais de la mangrove sur la côte est de Sumatra », «Je vis une fillette avec une canne à pêche en bambou au bord de la rivière Bagmati, à Pashupatinath,le secteur des temples de Katmandou », « Je vis des îles de pierres plates émergeant de l’eau lisse du lac Kunming au nord-ouest de Pékin », et chaque fois c’est l’amource d’une nouvelle histoire inouïe...

Mais où se trouve-t-on donc ? Dans un film de Werner Herzog ou dans un recueil de nouvelles de Dino Buzzati ? Dans un roman de Joseph Conrad ou dans un récit de pêche de Francisco Coloane ? À vrai dire nulle référence, nulle influence, nulle comparaison sont de mise, ou au contraire : des tas de comparaisons et de correspondances, quantité d’images en appelant d’autres et d’histoires nous en rappelant des nôtres, se tissent et se tressent dans ce grand livre hyper-réel et magique à la fois, accomplissant le projet d’une géo-poétique traversant le temps et les âmes, évoquant les beautés et les calamités naturelles avec autant de précision et de lyrisme qu’il module pudeur et tendresse dans l’approche des humains de partout, pleurs et colère sur les ruines et par les décombres des champs de guerre, jusqu’à l’arrivée sur le toit du monde : « Je vis trois moines en train de marmonner dans unegrotte surplombant un lac de montagne aux rives enneigées, à quatre millemètres d’altitude, dans l’ouest de l’Himalaya », etc.

Mais où se trouve-t-on donc ? Dans un film de Werner Herzog ou dans un recueil de nouvelles de Dino Buzzati ? Dans un roman de Joseph Conrad ou dans un récit de pêche de Francisco Coloane ? À vrai dire nulle référence, nulle influence, nulle comparaison sont de mise, ou au contraire : des tas de comparaisons et de correspondances, quantité d’images en appelant d’autres et d’histoires nous en rappelant des nôtres, se tissent et se tressent dans ce grand livre hyper-réel et magique à la fois, accomplissant le projet d’une géo-poétique traversant le temps et les âmes, évoquant les beautés et les calamités naturelles avec autant de précision et de lyrisme qu’il module pudeur et tendresse dans l’approche des humains de partout, pleurs et colère sur les ruines et par les décombres des champs de guerre, jusqu’à l’arrivée sur le toit du monde : « Je vis trois moines en train de marmonner dans unegrotte surplombant un lac de montagne aux rives enneigées, à quatre millemètres d’altitude, dans l’ouest de l’Himalaya », etc.

°°°

Il y a, dans l’Atlas d’un homme inquiet, une qualité de rêverie sans pareille aujourd’hui, et qui va tout à fait dans le sens de ce que je recherche avec mon roman, par des chemins évidemment différents. Plus que Sebald, Ransmayr a le sens de la narration et du mythe, avec une porosité dans la perception et une poésie expressive sans limite. Ransmayr est plus poète et plus philosophe, mais aussi plus reporter et plus mondialement documenté que Sebald, Thomas Bernhard ou Peter Handke. De ce club germanique, plus particulièrement ,il me semble l’auteur le plus complet.

°°°

À l’éveil me viennent des idées claires et nettes, qui sont comme des messages d’extrême lucidité à noter (même mentalement) aussitôt. Ainsi m’arrive, ce matin , la pensée selon laquelle je ne supporte pas la malhonnêteté, à commencer par la malhonnêteté intellectuelle.

Je ne sais trop à quoi cela tient, mais c’est comme ça. Cela me revient à propos de mon litige avec quelqu’un, que j’ai bousculé récemment à cause de ce qui me paraît, chez lui, de la complaisance opportuniste. Quitte à lui paraître un vieil emmerdeur, dangereux en outre par sa façon de tout balancer dans ses carnets publiés, je m’en tiens à ma position que j’estime relevant de l’honnêteté.

Ceci dit je ne veux pas jouer au plus pur, je me sais parfois blessant et je ferai un peu plus attention, désomais, dans l’implication ad personam des gens ; mais si le quelqu’un en question me rejette pour quelques mots un peu vifs à son égard, après tant de bons et loyaux services de ma part, tant pis pour lui.

°°°

L’époque est à la prolifération du bavaradge et de l’indiscrétion, qui incite à la plus attentive protection de la sphère privée et de l’intimité. Ceci n’excluant pas qu’on s’expose, sur les réseaux sociaux et autres blogs, avec autant de franchise, quand elle s’impose, que de réserves’il le faut.

°°°

Marcel Proust dans Le temps retrouvé : « Les êtres les plus bêtes, par leurs gestes,leurs propos, leurs sentiments involontairement exprimés, manifestent des lois qu’ils ne perçoivent pas, mais que l’artiste surprend en eux. À cause de ce genre d’observations, le vulgaire croit l’écrivain méchant, et il le croit à tort car dans le ridicule l’écrivain voit une belle généralité, il ne l’impute pas plus à grief à la personne observée que le chirurgien ne la mésestimerait d’être affectée d’un trouble assez fréquent de la circulation. Aussi se moque-t-il moins que personne des ridicules. Malheureusement il est plus malheureux qu’il est méchant : quand il s’agit de ses propres passions, tout en en connaissant aussi bien la généralité, il s’affranchit moins aisément des souffrances personnelles qu’elles causent ».

Marcel Proust dans Le temps retrouvé : « Les êtres les plus bêtes, par leurs gestes,leurs propos, leurs sentiments involontairement exprimés, manifestent des lois qu’ils ne perçoivent pas, mais que l’artiste surprend en eux. À cause de ce genre d’observations, le vulgaire croit l’écrivain méchant, et il le croit à tort car dans le ridicule l’écrivain voit une belle généralité, il ne l’impute pas plus à grief à la personne observée que le chirurgien ne la mésestimerait d’être affectée d’un trouble assez fréquent de la circulation. Aussi se moque-t-il moins que personne des ridicules. Malheureusement il est plus malheureux qu’il est méchant : quand il s’agit de ses propres passions, tout en en connaissant aussi bien la généralité, il s’affranchit moins aisément des souffrances personnelles qu’elles causent ».

°°°

D’un autre point de vue il y a, chez l’écrivain le plus ardent, une méchanceté particulière comparable à celle du plus ardent chrétien.

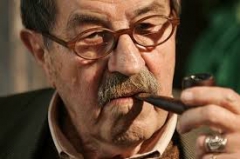

À La Désirade, ce lundi 13 avril. – Chose tout à fait inattendue : la rédaction de 24 heures me téléphone pour me demander de rendre hommage à GünterGrass qui vient de défunter alors même que je me demandais l’autre jour quand il avait quitté ce bas monde.

À La Désirade, ce lundi 13 avril. – Chose tout à fait inattendue : la rédaction de 24 heures me téléphone pour me demander de rendre hommage à GünterGrass qui vient de défunter alors même que je me demandais l’autre jour quand il avait quitté ce bas monde.

Cela m’ennuyait un peu d’avoir à travailler par ce beau soleil, mais j’ai accepté en me disant que cela me permettrait de faire le point sur cet auteur, et d’autant plus que j’avais exhumé, il y a deux semaines de ça, l’entretien que nous avons eu en 1991 à Paris à propos du roman que l’écrivain venait de publier, L’Appel du crapaud, évoquant la réunification des deux Allemagnes. J’ai donc passé la fin de la matinée à rafraîchir ma documentation, et j’ai livré mes papiers avant six heures, comme promis.

Ma consoeur Florence, visiblement satisfaite de mon travail, a cru me réjouir en m’annonçant que cette page serait reprise par La Tribune de Genève, ce qui ne me vaudra évidemment pas un dinar de plus alors que ce journal, qui a repris tant de mes textes quand ça l’arrangeait, n’a pas consacré une seule ligne à L’échappée libre, excusable évidemment du fait qu’il ne dispose plus d’un seul chroniqueur littéraire digne de ce nom dans ses rangs.

Voilà où nous en sommes d’ailleurs en Suisse romande, où le moindre livre était accueilli, il y a trente ou quarante ans, par une quinzaine de recensions, bonnes ou moins bonnes mais régulières et attentives, alors que de nos jours la vraie critique littéraire, qui ne soit pas à la remorque de la mode ou de la pub, se réduit à peau de chagrin, entre un hebdo encore un peu substantiel et quelques passables émissions de radio, mais quasiment rien à la télé sauf pour des événements, et de moins en moins de chroniques personnelles et fiables, pratiquant de bonne foi l’éloge ou le décri, alors que, fleurons fanés d’une grisaille traditionnelle en nos contrées où l’on affecte de défendre la seule Vraie Littérature selon les codes de la paroisse académique locale, les bas-bleus du Temps n’en finissent plus de manier l’éteignoir en bonne tradition calviniste mortifère - la mère supérieure de cette chapelle se faisant un pieux devoir de boycotter tous mes livres depuis quinze ans...

Or notre pays est créatif à de multiples égards, et notre littérature survit en dépit d’une relève sporadique – le jeune cinéma est autrement entreprenant -, et les librairies ne désemplissent pas plus que les théâtres ou les salles de concert. Mais l’incuriosité, la paresse et le manque de générosité des supposés professionnels, sans parler des jalousies tétanisantes du milieu littéraire, aboutissent à cette incompétence satisfaite et cette clinquante médiocrité réduisant le livre à un produit supposé « cartonner ».

°°°

Dans son Contre Venise, Régis Debray pose à l’homme de goût pour nous assener qu’aimer Venise est faire preuve, précisément, de mauvais goût. Ce qu’il prouve surtout, c’est qu’il n’a rien vu, rien senti, rien flairé, rien écouté, rien aimé de Venise et de sVénitiens. Sa détestation de Venise n’est pas plus intéressante, en tout cas, que la fascination conditionnée des touristes qu’il conchie comme s’ils étaient tous des veaux. En outre dire qu’on est « plutôt Naples » que Venise relève d’une autre forme de jobardise à la française, qui veut qu’on soit« plutôt Montaigne » que Pascal, ou le contraire, plutôt « Rousseau que Voltaire », en attendant que tous, comme un seul, se disent CHARLIE…

Dans son Contre Venise, Régis Debray pose à l’homme de goût pour nous assener qu’aimer Venise est faire preuve, précisément, de mauvais goût. Ce qu’il prouve surtout, c’est qu’il n’a rien vu, rien senti, rien flairé, rien écouté, rien aimé de Venise et de sVénitiens. Sa détestation de Venise n’est pas plus intéressante, en tout cas, que la fascination conditionnée des touristes qu’il conchie comme s’ils étaient tous des veaux. En outre dire qu’on est « plutôt Naples » que Venise relève d’une autre forme de jobardise à la française, qui veut qu’on soit« plutôt Montaigne » que Pascal, ou le contraire, plutôt « Rousseau que Voltaire », en attendant que tous, comme un seul, se disent CHARLIE…

En ce que me concerne, je ne me reconnais ni Charlie ni Venise plus que Sienne ou Séville, même si j’ai passé en novembre dernier dix jours parfaits en la Sérénissime et malgré l'absence de celle avec qui voyager a été un bonheur de Buicourt en pays de Bray à Camperduin le long des polders, ou de Rome à Carvoeiro.

Bien entendu, Régis Debray a raison de décrier les masques factices d’un mythe et les postures de commande liées à une espèce de show permanent, mais il y a de la vie à Venise et le génie diffus mais persistant d’un lieu à nul autre pareil, fût-ce à l’écart du Rialto et de la place Saint-Marc, il y a Venise et les Vénitiens, mais aussi nos frères humains en visite et dont l’émerveillement n’est pas que d’imitation servile - et vivement qu’on se fasse le voyage de Venise à Rimini et d’Urbino à Amalfi via Roma et Napoli…

°°°

Reprenant hier Bouvard et Pécuchet, je m’esclaffe en retombant sur certaines pages réellement hilarantes, qui me font penser que suis vraiment tombé pile en comparant MichelOnfray à ces deux jobards. De fait, la façon du « philosophe » de sepâmer devant tel végétal manifestant la volonté de puissance de la nature , ou tel mystère lié à la migration desanguillles, est tout à fait comparable à l’élan des compères découvrant les merveilles du potager et s’exclamant : «Tiens des carottes ! Ah, deschoux ! »

°°°

J’ai décidé ces jours de ne plus procéder, sur Facebook, à aucune notification personnelle. Que les gens viennent si ça leur chante, sinon tant pis : je vais cesser de les héler…

J'ai l'air de faire des manières, mais il y a longtemps que je m'interroge sur les mécanismes de la relation virtuelle, tenant un blog depuis dix ans après avoir pratiqué les forumslittéraires de Hotmail. En ce qui concerne Facebook, que je croyais d'abord réservé aux ados, et que François Bon m'avait recommandé, j'y ai trouvé un assez formidable lieu d'expression et d'échanges, avec des gens de toute sorte dont certains sont devenus de vrais amis - quand il ne l'étaient déjà auparavant. Cela étant, et notamment en laissant mon profil absolument ouvert à tous, j'ai de plus en plus conscience du côté superficiel, à coups de clics et de like, de ce forum aux allures fréquentes de fous-y-tout et n'importe quoi, qui dilue complètement toute attention vraie et tout échange réel.

Dans le même méli-mélo, les notifications deviennent, me semble-t-il, des appels du pied de plus en plus mécaniques voire intrusifs. En fait, on ne devrait signaler un texte qu' à deux ou trois personnes supposées y trouver un réel intérêt, mais celles-là sont le plus souvent attentives, alors à quoi bon?

Bref, je ne voudrais pas en faire un plat, même s'il y a un roman à écrire sur cette nouvelle forme de communication et ses formidables malentendus, mais je pense que cela mérite réflexion...

°°°

À La Désirade, ce vendredi 24 avril. – Les dernières nouvelles du monde sont affreuses, l’Europe du nord se comporte en parvenue d’une hypocrisie abjecte, feignant de s’alarmer de ce qui se passe sur les côtes italiennes ou grecques non sans continuer de faire la leçon aux Européens du sud sans manifester la moindre solidarité réelle; et qui sait ce que nous préparent les populistes suisses, jouant sur le même égoïsme et le repli frileux ?

À La Désirade, ce vendredi 24 avril. – Les dernières nouvelles du monde sont affreuses, l’Europe du nord se comporte en parvenue d’une hypocrisie abjecte, feignant de s’alarmer de ce qui se passe sur les côtes italiennes ou grecques non sans continuer de faire la leçon aux Européens du sud sans manifester la moindre solidarité réelle; et qui sait ce que nous préparent les populistes suisses, jouant sur le même égoïsme et le repli frileux ?

Mais quel bonheur , en ces journées de printemps, de retrouver nos jeunes gens ! Avant-hier c’était notre belle blonde de retour de Thaïlande où elle s’est octroyée dix jours de béatitude avec son jules en prépa de thèse humanitaire à Bangkok, et voici notre jolie noiraude revenant à son tour avec son barbudo de leur voyage de noces au Costa Rica, où ils se sont délassés sous le regard plus ou moins allumé des paresseux.

Et faut-il en avoir honte ? Que non pas : juste reconnaissance. Gracias a la vida.

Il fait ces jours, à La Désirade, un temps de redoux printanier et de relance florale intense, sur fond d’immensités bleutées ; hier, le temps d’un instant, le passage d’un aigle en vol rasant m’a valu une pointe d’angoisse alors que le sieur Snoopy vaguait un peu dans l’alpage voisin, mais non : fausse alerte, le rapace n’aura pas emporté notre petit chasseur qui, lui n’épargnerait pas le moindre mulot...

°°°

Les beaux jours s’y prêtant et me bonne amie se trouvant aux States auprès de sa famille américaine, je dépoussière nos bibliothèques sans cesser de penser au trésor anéanti de Lambert Schlechter, dont les images de l’antre à bouquins soudain ravagé par les flammes et l’eau m’ont réellement bouleversé, sans même penser à la valeur particulières des ouvrages qu’a rassemblés ce fou de livres collectionneur et bibliophile.

Les beaux jours s’y prêtant et me bonne amie se trouvant aux States auprès de sa famille américaine, je dépoussière nos bibliothèques sans cesser de penser au trésor anéanti de Lambert Schlechter, dont les images de l’antre à bouquins soudain ravagé par les flammes et l’eau m’ont réellement bouleversé, sans même penser à la valeur particulières des ouvrages qu’a rassemblés ce fou de livres collectionneur et bibliophile.

Un effroi plus élémentaire, à vrai dire physique, m’a saisi, que ne peuvent concevoir ceux qui n’ont pas ressenti cette étrange contiguïté d’une bibliothèque et d’un corps, qui échappe à toute évaluation chiffrée.

Or cela pèse-t-il ? Nos chers bouquins pèsent-ils du moindre poids au moment où des centaines, des milliers de migrants sans défense se noient ou périssent brûlés dans des barcasses affrêtées par des mafieux sans scrupules au bénéfice de réseaux protégés par les plus hautes instances ? Et le bonheur de nos enfants, ou le nôtre, n’ont-ils pas quelque chose d’indécent par rapport à l’effondrement et à la dévastation des pays dont le calamiteux BHL se plaint de ne plus les trouver « si jolis » ?

Par manière de solidarité, quelque peu dérisoire et sans penser du tout à dorloter ma bonne conscience, je ferai l’envoi ces prochains jours de quelques livres bien choisis à Lambert, pour lui rendre le printemps moins lourd. Tiens, voilà le volume de La Pléiade consacré aux philosophes taoïstes, qu’il mérite bien plus que moi après ses mémorables Lettres à Chen Fou. Coïncidence : ce dernier livre a paru à l’Escampette où avait été publié mon anthologie des écrits de Charles-Albert Cingria, dont le stock est parti en fumée il y a quelques années. Or il m’en reste deux exemplaires : j’en envoie donc un au poète sinistré…

Or, Le premier homme est beaucoup plus qu'une vague esquisse: c'est un premier jet représentant déjà quelque 250 pages imprimées, organiquement structurées et contenant d'admirables évocations des années d'enfance de l'écrivain, d'une saveur et d'une truculence le disputant à de superbes envolées lyriques ou sensuelles, et des confessions intimes d'une poignante qualité d'émotion.

Or, Le premier homme est beaucoup plus qu'une vague esquisse: c'est un premier jet représentant déjà quelque 250 pages imprimées, organiquement structurées et contenant d'admirables évocations des années d'enfance de l'écrivain, d'une saveur et d'une truculence le disputant à de superbes envolées lyriques ou sensuelles, et des confessions intimes d'une poignante qualité d'émotion.  Entre tergiversations et lacunes

Entre tergiversations et lacunes

— Je ne ferai pas le plaisir aux chauvins d'affirmer que je ne puis écrire qu'en Suisse... et sans doute aurais-je écrit autre chose si j'avais vécu à Milan,Londres ou Paris. Mais, par rapport à Paris, justement, j'aimerais dire qu'écrire en Suisse aujourd'hui, avec les éditeurs que nous avons et les auteurs qui se manifestent, est plus stimulant que ce ne le serait à Paris, où la littérature me semble accuser un terrible appauvrissement. Bien entendu, comme tout le monde, j'ai apporté mes premiers manuscrits à Paris, où j'ai été reçue avec une morgue incroyable. Dès mon premier livre, qui a été mieux vendu par Rencontre qu'il ne l'aurait été par un éditeur parisien, je me suis rendu compte que je serais mieux défendue en Suisse romande qu'à Paris, et d'autant plus qu'à l'époque commençaient de s'affirmer des éditeurs qui allaient fonder la réalité de la littérature romande. Ce que je regrette évidemment, c'est que les livres publiés en Suisse française ont de la peine à passer la frontière, tandis que ceux de nos confrères alémaniques font naturellement leur chemin en Allemagne. Ce qui conduit au paradoxe que je suis connue en Allemagne, par mes livres traduits, alors qu'en France je suis une parfaite inconnue.

— Je ne ferai pas le plaisir aux chauvins d'affirmer que je ne puis écrire qu'en Suisse... et sans doute aurais-je écrit autre chose si j'avais vécu à Milan,Londres ou Paris. Mais, par rapport à Paris, justement, j'aimerais dire qu'écrire en Suisse aujourd'hui, avec les éditeurs que nous avons et les auteurs qui se manifestent, est plus stimulant que ce ne le serait à Paris, où la littérature me semble accuser un terrible appauvrissement. Bien entendu, comme tout le monde, j'ai apporté mes premiers manuscrits à Paris, où j'ai été reçue avec une morgue incroyable. Dès mon premier livre, qui a été mieux vendu par Rencontre qu'il ne l'aurait été par un éditeur parisien, je me suis rendu compte que je serais mieux défendue en Suisse romande qu'à Paris, et d'autant plus qu'à l'époque commençaient de s'affirmer des éditeurs qui allaient fonder la réalité de la littérature romande. Ce que je regrette évidemment, c'est que les livres publiés en Suisse française ont de la peine à passer la frontière, tandis que ceux de nos confrères alémaniques font naturellement leur chemin en Allemagne. Ce qui conduit au paradoxe que je suis connue en Allemagne, par mes livres traduits, alors qu'en France je suis une parfaite inconnue.

Dans les pièces suivantes — Jacques ou la soumission en 1950, Victimes du devoir en 1952, Amédée ou comment s'en débarrasser en 1953 — les thèmes de la prolifération des objets et de la pétrification de l'être vivant, de la culpabilité imaginaire, de la vaine agitation, de l'abrutissement imbécile, de l'ennui, de l'angoisse devant le temps qui passe ou le vide qui se creuse, de la fuite dans la violence conjugale ou guerrière, allaient conduire l'auteur des paradoxes «absurdistes» à une forme de théâtre plus «métaphysique».

Dans les pièces suivantes — Jacques ou la soumission en 1950, Victimes du devoir en 1952, Amédée ou comment s'en débarrasser en 1953 — les thèmes de la prolifération des objets et de la pétrification de l'être vivant, de la culpabilité imaginaire, de la vaine agitation, de l'abrutissement imbécile, de l'ennui, de l'angoisse devant le temps qui passe ou le vide qui se creuse, de la fuite dans la violence conjugale ou guerrière, allaient conduire l'auteur des paradoxes «absurdistes» à une forme de théâtre plus «métaphysique».  En porte-à-faux

En porte-à-faux

Pour Albert Camus son ami, René Char incarnait «le plus grand événement dans la poésie française depuis Rimbaud», et les lecteurs les plus doctes, de Georges Blin à Jean Starobinski ou de Jean-Pierre Richard à Jean Roudaut, manièrent semblablement l'encensoir. À l'opposé, seuls quelques-uns se risquèrent à égratigner le monument national:

Pour Albert Camus son ami, René Char incarnait «le plus grand événement dans la poésie française depuis Rimbaud», et les lecteurs les plus doctes, de Georges Blin à Jean Starobinski ou de Jean-Pierre Richard à Jean Roudaut, manièrent semblablement l'encensoir. À l'opposé, seuls quelques-uns se risquèrent à égratigner le monument national:  Qui aime bien…

Qui aime bien… Or le fait est que bien des formules de Char relèvent d'un galimatias hermétique que nous revisitons avec consternation après nous en être grisé entre 16 et 20 ans.

Or le fait est que bien des formules de Char relèvent d'un galimatias hermétique que nous revisitons avec consternation après nous en être grisé entre 16 et 20 ans.

Chant de territoire.

Chant de territoire.

Jusque-là cependant, nul de ses (rares) biographes n'avait vraiment débrouillé l'écheveau de sa vie et de son oeuvre, faute d'accéder à toutes les sources et faute aussi de méthode ou de moyens. Mieux armé que ses prédécesseurs, Pierre Assouline (qui a déjà cinq biographies de premier ordre à son actif, dont celle de Gaston Gallimard) a non seulement obtenu, du vivant de l'écrivain, le libre accès aux archives personnelles considérables de celui-ci, et le droit de «tout lire» et «tout dire»: il a fait œuvre vivante et chaleureuse mais sans complaisance.

Jusque-là cependant, nul de ses (rares) biographes n'avait vraiment débrouillé l'écheveau de sa vie et de son oeuvre, faute d'accéder à toutes les sources et faute aussi de méthode ou de moyens. Mieux armé que ses prédécesseurs, Pierre Assouline (qui a déjà cinq biographies de premier ordre à son actif, dont celle de Gaston Gallimard) a non seulement obtenu, du vivant de l'écrivain, le libre accès aux archives personnelles considérables de celui-ci, et le droit de «tout lire» et «tout dire»: il a fait œuvre vivante et chaleureuse mais sans complaisance.  Tension et frénésie

Tension et frénésie  Connues des lecteurs de Simenon, ces relations s'enrichissent, dans un chapitre ultérieur, par la levée d'un tabou de famille lié à la figure du frère cadet, qui bascula dans le fascisme pendant la guerre et se sauva de la peine de mort en s'engageant dans la Légion étrangère. Autre tabou enfreint par Assouline à propos de la carrière journalistique de Simenon: la série de dix-sept articles sur le «Péril juif» qu'il écrivit dans les colonnes de la Gazette de Liège à l'âge de 18 ans (!), probablement sous influence. Dans le même journal en effet, un articulet anonyme de l'époque n'hésitait pas à réclamer «l'élimination physique de cette race maudite». Or c'est avec beaucoup de discernement et d'objectivité que le biographe examine le fondement des articles de Simenon et s'attache ensuite à repérer, dans ses romans ultérieurs, les traces de ses préjugés antisémites.

Connues des lecteurs de Simenon, ces relations s'enrichissent, dans un chapitre ultérieur, par la levée d'un tabou de famille lié à la figure du frère cadet, qui bascula dans le fascisme pendant la guerre et se sauva de la peine de mort en s'engageant dans la Légion étrangère. Autre tabou enfreint par Assouline à propos de la carrière journalistique de Simenon: la série de dix-sept articles sur le «Péril juif» qu'il écrivit dans les colonnes de la Gazette de Liège à l'âge de 18 ans (!), probablement sous influence. Dans le même journal en effet, un articulet anonyme de l'époque n'hésitait pas à réclamer «l'élimination physique de cette race maudite». Or c'est avec beaucoup de discernement et d'objectivité que le biographe examine le fondement des articles de Simenon et s'attache ensuite à repérer, dans ses romans ultérieurs, les traces de ses préjugés antisémites.  Sans juger

Sans juger

Christian Bobin: Le Très-Bas, Gallimard, coll. L'un et l'autre, 132 pages. Réédité en poche Folio.

Christian Bobin: Le Très-Bas, Gallimard, coll. L'un et l'autre, 132 pages. Réédité en poche Folio.

Jouant du paradoxe, il stigmatise notre époque qu'il déclare l'ère de la mauvaise foi, vomit les hommes, et plus encore les femmes. Déclaré «merveilleusement abject» après trois premiers rounds, le génie malgracieux réserve, à son quatrième interlocuteur, une superbe envolée où il s'affaire à distinguer les attributs fondamentaux du véritable écrivain.

Jouant du paradoxe, il stigmatise notre époque qu'il déclare l'ère de la mauvaise foi, vomit les hommes, et plus encore les femmes. Déclaré «merveilleusement abject» après trois premiers rounds, le génie malgracieux réserve, à son quatrième interlocuteur, une superbe envolée où il s'affaire à distinguer les attributs fondamentaux du véritable écrivain.  Amélie Nothomb: Hygiène de l'assassin, Albin Michel, 200 pages.

Amélie Nothomb: Hygiène de l'assassin, Albin Michel, 200 pages.

(Cet article a paru dans le quotidien 24 Heures en date du 3 novembre 1992).

(Cet article a paru dans le quotidien 24 Heures en date du 3 novembre 1992).