Approximations dédiées à René Girard.

Approximations dédiées à René Girard.

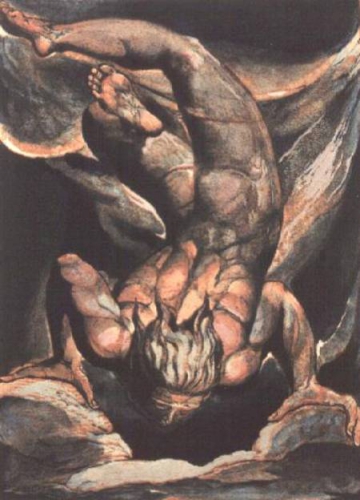

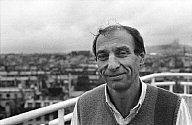

Philippe Sollers est le plus fantastiquement snob des écrivains français vivants. C'est aussi le plus français des auteurs éminents de notre langue. C'est enfin le plus injustement méprisé des pipoles littéraires se la jouant maudits. Ces constats ne sont pas des jugements à connotation morale ou de visée persifleuse. Ce sont des approximations toutes personnelles nourries par la libre lecture des ouvrages inégalement appréciés de Philippe Sollers, et particulièrement de la monumentale tétralogie que constituent La Guerre du goût, Eloge de l'infini, Discours parfait et Fugues. Or un premier malentendu doit être dissipé à propos de ce considérable recueil de textes relevant apparemment de la critique littéraire, qui racontent à vrai dire autre chose, un peu comme John Coltrane raconte autre chose quand il reprend à sa façon un standard de Jazz tel que Summertime. Dans la foulée, on pourrait d'ailleurs dire qu'il y a du Coltrane non camé, et donc plus froid, ou du Picasso verbal (étant entendu que Coltrane est le Picasso du jazz allumé) dans les meilleures pages de Sollers.  En tout cas je m'inscris en faux contre l'idée, de plus en plus répandue, que Sollers serait meilleur critique littéraire qu'écrivain ou romancier. Sollers n'est romancier à mes yeux qu'au titre d'auteur de ce qu'ont peut appeler des romans-de-Sollers, sous-genre intéressant mais sans grand rapport avec le grand roman tel que l'entend un René Girard, entre autres comparatistes. N'empêche que Philippe Sollers n'en est pas moins écrivain et tout le temps, jusque dans ses dialogues avec ses jeunes compères Haenel et Meyronnis de la revue Ligne de risque, bien présents dans ces Fugues. Sollers est écrivain même quand il bluffe au Guignol médiatique, annonçant que son prochain ouvrage représentera un véritable tsunami éditorial. Il l'est aussi quand il drague Cecilia Bartoli sur un vaporetto de Venise ou baise le biseau de la blanche babouche du pape Jean Polski. Son autofiction multiforme et pléthorique étant une sorte de Lego d'enfant gâté monté en graine, tout lui fait sens, jusque dans les contresens de son caprice, ainsi qu'on l'a constaté dans Un vrai roman, dont la construction relève essentiellement de l'égomane plaidoyer pro domo. La part de fantaisie enfantine de Philippe Joyaux, alias Sollers, est celle qui me rend le grand jardin de son oeuvre tout de même fréquentable. Ensuite, on peut dire tout ce qu'on veut du ponte à mille palinodies: cela me semble toujours secondaire. Le docte Régis Debray, fronçant sourcils et moustaches et se réclamant de son expérience "sur le terrain", peut dégommer son ami-ennemi dans ses Modernes catacombes en concluant qu'en somme Philippe Sollers ne laisse aucune oeuvre. C'est parler alors d'un Sollers de surface en lui reprochant de manquer d'ailes après les avoir virtuellement arrachées, et d'ailleurs tout le recueil de l'auteur, qui a parfois été plus généreux, fleure la Schadenfreude de toute une France intellectuelle morose qui n'en a qu'à la lugubre formule d'Après nous le déluge, lors même qu'on multiplie les salamalecs complaisants aux vieux birbes de la gauche-qui-pense, de Jean Daniel à Daniel Jean. L'embêtant, avec ces fossoyeurs plus ou moins cacochymes invoquant la Grande Ombre de Chateaubriand, c'est qu'ils ne lisent plus vraiment, ce qui s'appelle lire. Or il vaut la peine de lire vraiment Fugues, où l'on retrouve à la fois le génie indéniable et le délire non moins formidable de l'auteur, par exemple, de Lautréamont au laser. Ce texte hallucinant, constituant à mes yeux le sommet de la jobardise intellectuelle française du XXe siècle finissant, résulte d'un entretien entre le Maître et ses disciples (Haenel et Meyronnis) qu'on imagine groupés sur un piton rocheux tout entouré de nuées méphitiques, chuchotant sous leurs capuches de vieux ados "élus", très haut au-dessus des monts et des vaux où rampent veaux humains et autres dévots des deux sexes. Ces trente pages (pp. 34-62) de pur délire, amorcées par huit questions graves des compères, à partir desquelles le Prophète y va de ses vaticinations, s'inscrivent dans le contexte choral des quelque 50 approches et autres commentaires accompagnant la réédition groupée en 2009, dans La Pléiade, des fameux Chants de Maldoror et des (moins fameuses au double sens du terme) Poésies, où voisinent les noms de Léon Bloy et de Rémy de Gourmont, de Valéry Larbaud et d'Albert Camus, d'André Breton et de Louis Aragon, de Le Clézio et de Sollers, entre autres. Pour me rafraîchir la mémoire, j'ai pris la peine de relire les Chants, dont le génial tumulte fantastico-romantique me fait juste sourire de tendresse, aujourd'hui, en me rappelant ma candide jeunesse ne demandant qu'à s'exalter en montrant le poing au ciel avant de commander un nouveau café bien noir. J'ai relu aussi les Poésies, quarante pages de considérations qu'on dirait d'un étudiant vieilli avant l'âge - l'auteur avait moins de vingt ans -, jouant le savantissime dans une suite de saillies crânes et de platitudes dont on comprendra qu'Albert Camus n'y ait vu que l'envers banal et conformiste d'une révolte qui ne l'est, somme toute, pas moins. Conformiste Lautréamont ? L'affirmation fait figure aujourd'hui de blasphème, puisque tout bourgeois ou petit-bourgeois frotté de culture se trouve sommé de penser désormais que Rimbaud ou Ducasse sont par excellence des "révolutionnaires", point barre. C'est d'ailleurs ce que ressasse et martèle Philippe Sollers pour qui ces deux très jeunes poètes brièvement illuminés sont plus que des poètes: de grands philosophes, et plus que de grands philosophes: d'insondables métaphysiciens, dont les visions "radicales" relancent la poésie philosophique des présocratiques, Héraclite ou Empédocle, pas moins. Le problème avec les Poésies, qu'on pourrait dire le traité théorique de l'antimatière poétique et philosophique dont les Chants sont tissés (ce que Giuseppe Ungaretti a bien vu), ce n'est pas qu'elles soient farces (ce qu'elles sont indéniablement) mais qu'elles justifient finalement tout et son contraire, le "canard du doute" au goût de vermouth et le doute du doute et plus encore le doute jeté sur le fait de douter du dilemme entre douter et ne pas douter du doute, relevant en somme de la future 'pataphysique. Mais cela ne gêne pas Philippe Sollers qui y voit, comme personne avant lui, le complément parfait et indissociable des Chants et leur fondement métaphysique non seulement manichéen et gnostique mais sourdement relié à la pensée ultramontaine du comte Joseph de Maistre - vous suivez au fond de la Toile ? Ce qu'il y a de fantastique chez Lautréamont, maintes fois relevé, est son ton et ses ruptures de ton. On retrouve ces contrastes en passant des Chants aux Poésies, comme on les retrouve dans les sauts "métaphysiques" de Philippe Sollers abordant la question de la sexualité et, plus précisément, de l'éventuelle homosexualité (c'est Camus qui pose la question) du cher Isidore. Or voici ce que propose Philippe Sollers sur le ton de la confidence révolutionnaire non moins que radicale évidemment: "La vérité endormie, la voilà. À chacun de se réveiller. Ce que je vous dis ici a beau être clair, cela n'en provoque pas moins d'énormes résistances (sic), spontanées, viscérales, et, pour tout dire, humaines. La métaphysique est attaquée de plein fouet par Lautréamont. Il montre qu'elle est une vaste histoire d'homosexualité. Cela apparaît aves évidence quand elle atteint l'âge de son renversement et de sa perversion, et ne peut se dire pleinement que dans la langue française (re-sic) qui est celle de la plus grande lucidité sexuelle. Un philosophe comme Alain Badiou peut faire de la retape pour l'amour à partir de Platon, cela ne sera jamais rien d'autre qu'une prêcherie à l'usage des gogos".

En tout cas je m'inscris en faux contre l'idée, de plus en plus répandue, que Sollers serait meilleur critique littéraire qu'écrivain ou romancier. Sollers n'est romancier à mes yeux qu'au titre d'auteur de ce qu'ont peut appeler des romans-de-Sollers, sous-genre intéressant mais sans grand rapport avec le grand roman tel que l'entend un René Girard, entre autres comparatistes. N'empêche que Philippe Sollers n'en est pas moins écrivain et tout le temps, jusque dans ses dialogues avec ses jeunes compères Haenel et Meyronnis de la revue Ligne de risque, bien présents dans ces Fugues. Sollers est écrivain même quand il bluffe au Guignol médiatique, annonçant que son prochain ouvrage représentera un véritable tsunami éditorial. Il l'est aussi quand il drague Cecilia Bartoli sur un vaporetto de Venise ou baise le biseau de la blanche babouche du pape Jean Polski. Son autofiction multiforme et pléthorique étant une sorte de Lego d'enfant gâté monté en graine, tout lui fait sens, jusque dans les contresens de son caprice, ainsi qu'on l'a constaté dans Un vrai roman, dont la construction relève essentiellement de l'égomane plaidoyer pro domo. La part de fantaisie enfantine de Philippe Joyaux, alias Sollers, est celle qui me rend le grand jardin de son oeuvre tout de même fréquentable. Ensuite, on peut dire tout ce qu'on veut du ponte à mille palinodies: cela me semble toujours secondaire. Le docte Régis Debray, fronçant sourcils et moustaches et se réclamant de son expérience "sur le terrain", peut dégommer son ami-ennemi dans ses Modernes catacombes en concluant qu'en somme Philippe Sollers ne laisse aucune oeuvre. C'est parler alors d'un Sollers de surface en lui reprochant de manquer d'ailes après les avoir virtuellement arrachées, et d'ailleurs tout le recueil de l'auteur, qui a parfois été plus généreux, fleure la Schadenfreude de toute une France intellectuelle morose qui n'en a qu'à la lugubre formule d'Après nous le déluge, lors même qu'on multiplie les salamalecs complaisants aux vieux birbes de la gauche-qui-pense, de Jean Daniel à Daniel Jean. L'embêtant, avec ces fossoyeurs plus ou moins cacochymes invoquant la Grande Ombre de Chateaubriand, c'est qu'ils ne lisent plus vraiment, ce qui s'appelle lire. Or il vaut la peine de lire vraiment Fugues, où l'on retrouve à la fois le génie indéniable et le délire non moins formidable de l'auteur, par exemple, de Lautréamont au laser. Ce texte hallucinant, constituant à mes yeux le sommet de la jobardise intellectuelle française du XXe siècle finissant, résulte d'un entretien entre le Maître et ses disciples (Haenel et Meyronnis) qu'on imagine groupés sur un piton rocheux tout entouré de nuées méphitiques, chuchotant sous leurs capuches de vieux ados "élus", très haut au-dessus des monts et des vaux où rampent veaux humains et autres dévots des deux sexes. Ces trente pages (pp. 34-62) de pur délire, amorcées par huit questions graves des compères, à partir desquelles le Prophète y va de ses vaticinations, s'inscrivent dans le contexte choral des quelque 50 approches et autres commentaires accompagnant la réédition groupée en 2009, dans La Pléiade, des fameux Chants de Maldoror et des (moins fameuses au double sens du terme) Poésies, où voisinent les noms de Léon Bloy et de Rémy de Gourmont, de Valéry Larbaud et d'Albert Camus, d'André Breton et de Louis Aragon, de Le Clézio et de Sollers, entre autres. Pour me rafraîchir la mémoire, j'ai pris la peine de relire les Chants, dont le génial tumulte fantastico-romantique me fait juste sourire de tendresse, aujourd'hui, en me rappelant ma candide jeunesse ne demandant qu'à s'exalter en montrant le poing au ciel avant de commander un nouveau café bien noir. J'ai relu aussi les Poésies, quarante pages de considérations qu'on dirait d'un étudiant vieilli avant l'âge - l'auteur avait moins de vingt ans -, jouant le savantissime dans une suite de saillies crânes et de platitudes dont on comprendra qu'Albert Camus n'y ait vu que l'envers banal et conformiste d'une révolte qui ne l'est, somme toute, pas moins. Conformiste Lautréamont ? L'affirmation fait figure aujourd'hui de blasphème, puisque tout bourgeois ou petit-bourgeois frotté de culture se trouve sommé de penser désormais que Rimbaud ou Ducasse sont par excellence des "révolutionnaires", point barre. C'est d'ailleurs ce que ressasse et martèle Philippe Sollers pour qui ces deux très jeunes poètes brièvement illuminés sont plus que des poètes: de grands philosophes, et plus que de grands philosophes: d'insondables métaphysiciens, dont les visions "radicales" relancent la poésie philosophique des présocratiques, Héraclite ou Empédocle, pas moins. Le problème avec les Poésies, qu'on pourrait dire le traité théorique de l'antimatière poétique et philosophique dont les Chants sont tissés (ce que Giuseppe Ungaretti a bien vu), ce n'est pas qu'elles soient farces (ce qu'elles sont indéniablement) mais qu'elles justifient finalement tout et son contraire, le "canard du doute" au goût de vermouth et le doute du doute et plus encore le doute jeté sur le fait de douter du dilemme entre douter et ne pas douter du doute, relevant en somme de la future 'pataphysique. Mais cela ne gêne pas Philippe Sollers qui y voit, comme personne avant lui, le complément parfait et indissociable des Chants et leur fondement métaphysique non seulement manichéen et gnostique mais sourdement relié à la pensée ultramontaine du comte Joseph de Maistre - vous suivez au fond de la Toile ? Ce qu'il y a de fantastique chez Lautréamont, maintes fois relevé, est son ton et ses ruptures de ton. On retrouve ces contrastes en passant des Chants aux Poésies, comme on les retrouve dans les sauts "métaphysiques" de Philippe Sollers abordant la question de la sexualité et, plus précisément, de l'éventuelle homosexualité (c'est Camus qui pose la question) du cher Isidore. Or voici ce que propose Philippe Sollers sur le ton de la confidence révolutionnaire non moins que radicale évidemment: "La vérité endormie, la voilà. À chacun de se réveiller. Ce que je vous dis ici a beau être clair, cela n'en provoque pas moins d'énormes résistances (sic), spontanées, viscérales, et, pour tout dire, humaines. La métaphysique est attaquée de plein fouet par Lautréamont. Il montre qu'elle est une vaste histoire d'homosexualité. Cela apparaît aves évidence quand elle atteint l'âge de son renversement et de sa perversion, et ne peut se dire pleinement que dans la langue française (re-sic) qui est celle de la plus grande lucidité sexuelle. Un philosophe comme Alain Badiou peut faire de la retape pour l'amour à partir de Platon, cela ne sera jamais rien d'autre qu'une prêcherie à l'usage des gogos".  Or peu avant de faire la peau à Badiou, après avoir qualifié la préface de Le Clézio aux Oeuvres de Lautréamont, datant de 1973, de "désastreuse", sans le moindre argument - moi je l'aime bien, cette préface culturellement décentrée et assez camusienne -, Sollers avait réglé son compte à Jonathan Littell et à ses Bienveillantes, dont le fracassant succès ne pouvait qu'être suspect. Pourquoi cela ? Parce que, selon Sollers, la clef de voûte de cette immense fresque serait la propension de Max Aue, le narrateur, à jouir par le cul. Confondant par ailleurs la névrose du protagoniste du roman et la visée de Jonathan Littell lui-même, Sollers en vient donc à affirmer que Les Bienveillantes seraient "la défense et l'illustration de l'anus exterminateur", dûment approuvées et célébrées par les zombis des médias et du public somnambule, sans compter les jurés des prix littéraires. À quelles vues profondes n'accède-t-on-pas en grimpant sur le piton de l'anachorète ! Le Secret divulgué par le Maître à ses disciples, comme quoi lui seul, Sollers, a capté le message d'Isidore Ducasse, dont Valéry Larbaud se demande s'il n'a pas écrit ses Poésies pour calmer un peu son papa après les Chants, histoire d'en recevoir sa petite pension - ce Secret doit être considéré, je crois, comme pièce intégrante du Lego construit par Sollers avec l'approbation posthume donc occulte des poète et philosophe allemands Hölderlin et Heidegger (double H aspiré, ça compte), des philosophe et poète-serial killer chinois Confucius et Mao, en l'ère nouvelle de l'an 120 et des poussières du calendrier selon Saint Nietzsche, dont L'Antéchrist scelle la mort du christianisme logiquement célébrée par Sollers le catho donnant la papatte à Benoît XVI en ces mêmes Fugues ! Un aussi fantastique snobisme que celui de Philippe Sollers ne saurait requérir que d'aussi fantasmatiques adoubements faisant fi et fion du principe de non-contradiction !

Or peu avant de faire la peau à Badiou, après avoir qualifié la préface de Le Clézio aux Oeuvres de Lautréamont, datant de 1973, de "désastreuse", sans le moindre argument - moi je l'aime bien, cette préface culturellement décentrée et assez camusienne -, Sollers avait réglé son compte à Jonathan Littell et à ses Bienveillantes, dont le fracassant succès ne pouvait qu'être suspect. Pourquoi cela ? Parce que, selon Sollers, la clef de voûte de cette immense fresque serait la propension de Max Aue, le narrateur, à jouir par le cul. Confondant par ailleurs la névrose du protagoniste du roman et la visée de Jonathan Littell lui-même, Sollers en vient donc à affirmer que Les Bienveillantes seraient "la défense et l'illustration de l'anus exterminateur", dûment approuvées et célébrées par les zombis des médias et du public somnambule, sans compter les jurés des prix littéraires. À quelles vues profondes n'accède-t-on-pas en grimpant sur le piton de l'anachorète ! Le Secret divulgué par le Maître à ses disciples, comme quoi lui seul, Sollers, a capté le message d'Isidore Ducasse, dont Valéry Larbaud se demande s'il n'a pas écrit ses Poésies pour calmer un peu son papa après les Chants, histoire d'en recevoir sa petite pension - ce Secret doit être considéré, je crois, comme pièce intégrante du Lego construit par Sollers avec l'approbation posthume donc occulte des poète et philosophe allemands Hölderlin et Heidegger (double H aspiré, ça compte), des philosophe et poète-serial killer chinois Confucius et Mao, en l'ère nouvelle de l'an 120 et des poussières du calendrier selon Saint Nietzsche, dont L'Antéchrist scelle la mort du christianisme logiquement célébrée par Sollers le catho donnant la papatte à Benoît XVI en ces mêmes Fugues ! Un aussi fantastique snobisme que celui de Philippe Sollers ne saurait requérir que d'aussi fantasmatiques adoubements faisant fi et fion du principe de non-contradiction !  Je relis depuis quelque temps Les Frères Karamazov de Fiodor Mikhaïlovitch Dostoïevski, qui n'avait pas de la France des Lumières (et notamment de celle de Diderot) la plus haute estime, et sans doute verrait-il aujourd'hui, dans les sophismes et les brillantes entourloupes rhétoriques d'un Sollers, de la frime. Or je me disais, en lisant le chapitre intitulé Les Gamins, prodigieuse plongée au coeur du coeur de ce qu'on peut dire le coeur humain, que je pourrais donner toute l'oeuvre dudit Sollers pour ces seules pages. Et pourtant non: je trouve bien que l'oeuvre d'un Sollers existe, et pas seulement comme repoussoir. Seulement je me demande, par delà l'opposition de la présumée froideur française et de la non moins hypothétique chaleur slave, où se trouve ce qu'on pourrait dire le noyau de l'oeuvre de Sollers. Lorsque je lis Dostoïevski ou Proust, Camus ou Faulkner, Conrad ou Flannery O'Connor, je perçois immédiatement ce "noyau" touchant au coeur de ce qu'on peut dire l'humain. Mais s'agissant de Philipe Sollers, je m'interroge. Je ne dis pas que cette oeuvre qui se veut sans aveu, et de laquelle ne se dégage jamais la moindre émotion profonde, soit absolument sans "noyau", mais je la sens comme flottant à cet égard, ludion charmeur ou fuyant, je ne sais...

Je relis depuis quelque temps Les Frères Karamazov de Fiodor Mikhaïlovitch Dostoïevski, qui n'avait pas de la France des Lumières (et notamment de celle de Diderot) la plus haute estime, et sans doute verrait-il aujourd'hui, dans les sophismes et les brillantes entourloupes rhétoriques d'un Sollers, de la frime. Or je me disais, en lisant le chapitre intitulé Les Gamins, prodigieuse plongée au coeur du coeur de ce qu'on peut dire le coeur humain, que je pourrais donner toute l'oeuvre dudit Sollers pour ces seules pages. Et pourtant non: je trouve bien que l'oeuvre d'un Sollers existe, et pas seulement comme repoussoir. Seulement je me demande, par delà l'opposition de la présumée froideur française et de la non moins hypothétique chaleur slave, où se trouve ce qu'on pourrait dire le noyau de l'oeuvre de Sollers. Lorsque je lis Dostoïevski ou Proust, Camus ou Faulkner, Conrad ou Flannery O'Connor, je perçois immédiatement ce "noyau" touchant au coeur de ce qu'on peut dire l'humain. Mais s'agissant de Philipe Sollers, je m'interroge. Je ne dis pas que cette oeuvre qui se veut sans aveu, et de laquelle ne se dégage jamais la moindre émotion profonde, soit absolument sans "noyau", mais je la sens comme flottant à cet égard, ludion charmeur ou fuyant, je ne sais...  Il y a du jeune homme éternel chez Sollers, comme chez Marc-Edouard Nabe son ennemi désormais juré, autant que chez un Dantec ennemi de Nabe ou chez un Houellebecq honni des tous. Si je compare ces vieux jeunes gens à un Dostoïevski, je me dis que tous restent quelque part des fils révoltés alors que lui est devenu "père" d'un jour à l'autre, au moment (souligne Léon Chestov) d'échapper à l'exécution capitale. Lautréamont n'en finit pas d'invoquer et de défier la Mort, comme tant de romantiques avant et après lui, sans rien "payer". Or il faut "payer", Céline l'avait bien vu, et Proust "paie" avec Le Temps retrouvé.

Il y a du jeune homme éternel chez Sollers, comme chez Marc-Edouard Nabe son ennemi désormais juré, autant que chez un Dantec ennemi de Nabe ou chez un Houellebecq honni des tous. Si je compare ces vieux jeunes gens à un Dostoïevski, je me dis que tous restent quelque part des fils révoltés alors que lui est devenu "père" d'un jour à l'autre, au moment (souligne Léon Chestov) d'échapper à l'exécution capitale. Lautréamont n'en finit pas d'invoquer et de défier la Mort, comme tant de romantiques avant et après lui, sans rien "payer". Or il faut "payer", Céline l'avait bien vu, et Proust "paie" avec Le Temps retrouvé.  Cela qui m'amène à René Girard, dont la pensée me semble la plus belle ouverture aux réconciliations non précipitées. René Girard est le grand analyste de la posture romantique dont un Ducasse, autant que les possédés de la Russie pré-révolutionnaire, sont les parangons. Fait significatif: le mot révolutionnaire revient sans cesse, depuis ses débuts à la revue Tel Quel, sous la plume de Philippe Sollers, typique fils de bourgeois ressentimental se la jouant aujourd'hui anar de droite après avoir déclaré un jour, sur la Muraille de Chine (le témoignage est de Julia Kristeva dans Les Samouraïs) que le Président Mao ne pouvait gouverner sans la caution de la France intellectuelle. Dans Fugues toujours, Philippe Sollers affirme que la seule révolution digne de ce nom a été la française. Merci pour les millions de morts russes et chinois. Mais encore, dans un chapitre non moins gonflé intitulé Destin du français, le même "révolutionnaire" nous balance comme ça que la langue française non seulement est la plus lucide en matière de sexualité mais "le grand problème de l'Europe" dont Paris sera forcément la capitale.

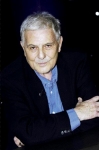

Cela qui m'amène à René Girard, dont la pensée me semble la plus belle ouverture aux réconciliations non précipitées. René Girard est le grand analyste de la posture romantique dont un Ducasse, autant que les possédés de la Russie pré-révolutionnaire, sont les parangons. Fait significatif: le mot révolutionnaire revient sans cesse, depuis ses débuts à la revue Tel Quel, sous la plume de Philippe Sollers, typique fils de bourgeois ressentimental se la jouant aujourd'hui anar de droite après avoir déclaré un jour, sur la Muraille de Chine (le témoignage est de Julia Kristeva dans Les Samouraïs) que le Président Mao ne pouvait gouverner sans la caution de la France intellectuelle. Dans Fugues toujours, Philippe Sollers affirme que la seule révolution digne de ce nom a été la française. Merci pour les millions de morts russes et chinois. Mais encore, dans un chapitre non moins gonflé intitulé Destin du français, le même "révolutionnaire" nous balance comme ça que la langue française non seulement est la plus lucide en matière de sexualité mais "le grand problème de l'Europe" dont Paris sera forcément la capitale.  Le fantastique snobisme de Philipe Sollers renvoie aux grands exemples de la littérature évoqués par René Girard, de Julien Sorel au Narrateur de Proust. Hélas, le drame de Sollers est qu'il n'est pas vraiment romancier. L'espace du roman, la temporalité autonome du roman et l'autonomie des personnages ne peuvent aboutir au dépassement du mimétisme et des rivalités destructrices. Le problème du mimétisme (dont le snobisme est un aspect), de le "montée aux extrêmes" des rivaux, des feux de l'envie cristallisés par tout le théâtre de Shakespeare, fondent les observations de René Girard dont l'essentiel se retrouve dans Mensonge romantique et vérité romanesque, livre majeur qui devrait figurer en tête de liste des lectures de tout prof de lettres ou de tout amateur de littérature. Quant à moi, je ne vois aucun des romans-de-Sollers toucher à ce que René Girard appelle la vérité romanesque. Ce sont des espèces de chroniques casanoviennes souvent passionnantes (Femmes, Passion fixe, Les voyageurs du temps ou L'éclaircie, entre autres) mais ce ne sont pas de vrais romans dont les personnages auraient chacun raison. C'est Henry James qui disait que, dans un grand roman, tous les personnages ont raison. Dans les romans-de-Sollers, dont les femmes sont toute plus ou moins aux genoux ou sur les genoux du romancier-auteur, seul celui-ci a raison, commande et conclut. Cela ruine-t-il son mérite d'écrivain ? Nullement. Philippe Joyaux, alias Sollers, n'aura jamais fini, en somme, de poser au roi du monde dans le salon de Maman. C'est là qu'il construit occultement son Lego. Le jeune auteur surdoué d' Une certaine solitude, salué par les fées bourgeoise et révolutionnaire qu'étaient alors Mauriac et Aragon (j'avais déjà tout juste sur toute la ligne, se félicitera-t-il), croit avoir traversé le miroir en se juchant sur les ailes des poètes et des philosophes qu'il appelle les "Voyageurs du temps", tels Homère et Saint-Simon, Rimbaud et Lautréamont, Heidegger et Nietzsche. L'art de la citation et la passion de la formulation lui serviront de sésame au fil de son parcours ouvert de loin en loin à mille éclaircies, et voici Fugues se poursuivant à travers le labyrinthe de l'immense Lego construit à sa seule gloire d'enfant pourri-gâté dont l'Ego, fantastiquement surdimensionné, se délie au plaisir des mots...

Le fantastique snobisme de Philipe Sollers renvoie aux grands exemples de la littérature évoqués par René Girard, de Julien Sorel au Narrateur de Proust. Hélas, le drame de Sollers est qu'il n'est pas vraiment romancier. L'espace du roman, la temporalité autonome du roman et l'autonomie des personnages ne peuvent aboutir au dépassement du mimétisme et des rivalités destructrices. Le problème du mimétisme (dont le snobisme est un aspect), de le "montée aux extrêmes" des rivaux, des feux de l'envie cristallisés par tout le théâtre de Shakespeare, fondent les observations de René Girard dont l'essentiel se retrouve dans Mensonge romantique et vérité romanesque, livre majeur qui devrait figurer en tête de liste des lectures de tout prof de lettres ou de tout amateur de littérature. Quant à moi, je ne vois aucun des romans-de-Sollers toucher à ce que René Girard appelle la vérité romanesque. Ce sont des espèces de chroniques casanoviennes souvent passionnantes (Femmes, Passion fixe, Les voyageurs du temps ou L'éclaircie, entre autres) mais ce ne sont pas de vrais romans dont les personnages auraient chacun raison. C'est Henry James qui disait que, dans un grand roman, tous les personnages ont raison. Dans les romans-de-Sollers, dont les femmes sont toute plus ou moins aux genoux ou sur les genoux du romancier-auteur, seul celui-ci a raison, commande et conclut. Cela ruine-t-il son mérite d'écrivain ? Nullement. Philippe Joyaux, alias Sollers, n'aura jamais fini, en somme, de poser au roi du monde dans le salon de Maman. C'est là qu'il construit occultement son Lego. Le jeune auteur surdoué d' Une certaine solitude, salué par les fées bourgeoise et révolutionnaire qu'étaient alors Mauriac et Aragon (j'avais déjà tout juste sur toute la ligne, se félicitera-t-il), croit avoir traversé le miroir en se juchant sur les ailes des poètes et des philosophes qu'il appelle les "Voyageurs du temps", tels Homère et Saint-Simon, Rimbaud et Lautréamont, Heidegger et Nietzsche. L'art de la citation et la passion de la formulation lui serviront de sésame au fil de son parcours ouvert de loin en loin à mille éclaircies, et voici Fugues se poursuivant à travers le labyrinthe de l'immense Lego construit à sa seule gloire d'enfant pourri-gâté dont l'Ego, fantastiquement surdimensionné, se délie au plaisir des mots...

Philippe Sollers. Fugues. Gallimard, 1114p.

S'il n'a rien du Rambo médiatique, ce fou de foot doublé d'un Fangio de la guimbarde allie la débrouillardise à la passion des relations humaines. D'où la qualité particulière, aussi, de ses reportages en territoires dangereux, du Liban à la Roumanie et de la guerre du Golfe aux fronts d'ex-Yougoslavie, où il a débarqué en juillet 1991 et couvert les deux conflits successifs de Croatie et de Bosnie.

S'il n'a rien du Rambo médiatique, ce fou de foot doublé d'un Fangio de la guimbarde allie la débrouillardise à la passion des relations humaines. D'où la qualité particulière, aussi, de ses reportages en territoires dangereux, du Liban à la Roumanie et de la guerre du Golfe aux fronts d'ex-Yougoslavie, où il a débarqué en juillet 1991 et couvert les deux conflits successifs de Croatie et de Bosnie.  — Que représente, pour vous, cette guerre maintes fois dite «absurde»?

— Que représente, pour vous, cette guerre maintes fois dite «absurde»?

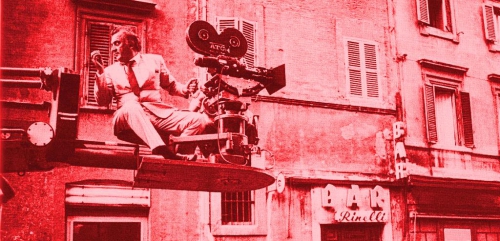

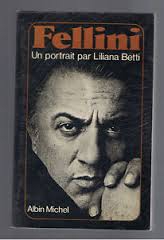

Parce qu’il « a mis tout son être et sa propre vie en images», l’on pourrait être tenté d’affirmer que Fellini « au fond n’existe pas dutout ». Telle est du moins la conclusion, fortement empreinte de malice, àlaquelle Liliana Betti en arrive après un long voyage au pays du plus fascinantdes montreurs d’images du cinéma contemporain, quand bien même tout ce qu’ellenous dit à son propos n’évoque pas précisément l’existence d’un ectoplasme. Etpourtant s’il y a boutade, celle- ci n’est pas gratuite.

Parce qu’il « a mis tout son être et sa propre vie en images», l’on pourrait être tenté d’affirmer que Fellini « au fond n’existe pas dutout ». Telle est du moins la conclusion, fortement empreinte de malice, àlaquelle Liliana Betti en arrive après un long voyage au pays du plus fascinantdes montreurs d’images du cinéma contemporain, quand bien même tout ce qu’ellenous dit à son propos n’évoque pas précisément l’existence d’un ectoplasme. Etpourtant s’il y a boutade, celle- ci n’est pas gratuite.  Il y a du vampire chez Fellini, cela ne fait pas un pli. L’on nous dira que c’est le fait de tous les grands créateurs, plus égocentriques les uns que les autres. Mais à cela, Fellini surajoute une sorte d’exubérance féerique qui touche au merveilleux. Lorsque sa « secrétaire » lui raconte un jour quelque bourde pour se tirer d’une mauvaise situation découlant de sa négligence (un bureau qu’elle aurait dû louer pour un prochain film), loin de se fâcher, Fellini la pousse à vivre son mensonge jusqu’au bout, nonpour la mettre en faute, mais uniquement pour voir comment se développera cette intéressante fiction...

Il y a du vampire chez Fellini, cela ne fait pas un pli. L’on nous dira que c’est le fait de tous les grands créateurs, plus égocentriques les uns que les autres. Mais à cela, Fellini surajoute une sorte d’exubérance féerique qui touche au merveilleux. Lorsque sa « secrétaire » lui raconte un jour quelque bourde pour se tirer d’une mauvaise situation découlant de sa négligence (un bureau qu’elle aurait dû louer pour un prochain film), loin de se fâcher, Fellini la pousse à vivre son mensonge jusqu’au bout, nonpour la mettre en faute, mais uniquement pour voir comment se développera cette intéressante fiction...  Liliana Betti. «Fellini — un portrait ». Editions Albin Michel, 1983.

Liliana Betti. «Fellini — un portrait ». Editions Albin Michel, 1983.

Fille d'un écrivain belge injustement méconnu (le polémiste et poète Christian Beck) qu'elle perdit à l'âge de 2 ans, veuve d'un juif russe communiste tué à la guerre en 1940, elle-même engagée et exposée à la déportation, Beatrix Beck, avec un enfant à charge, a connu la situation de l'ouvrière, de la domestique de campagne puis de la chômeuse, dont on retrouve des traces dans son dernier livre.

Fille d'un écrivain belge injustement méconnu (le polémiste et poète Christian Beck) qu'elle perdit à l'âge de 2 ans, veuve d'un juif russe communiste tué à la guerre en 1940, elle-même engagée et exposée à la déportation, Beatrix Beck, avec un enfant à charge, a connu la situation de l'ouvrière, de la domestique de campagne puis de la chômeuse, dont on retrouve des traces dans son dernier livre.