À La Désirade ce 1er avril. – Je me dis ce matin que je devrais tout faire en sorte de retrouver et préserver ma belle humeur. Toute forme de hargne à éviter. Question d’hygiène. Bien plutôt pratiquer l’ironie, ou l’humour pince-sans-rire à la Philippe Sollers. Par rapport à un Michel Onfray, ainsi, Philippe Muray parle de « sinistre Homais », tandis que Sollers évoque un « sympathique philosophe », suivez mon regard...

Ce samedi 4 avril. – J’étais en train de m’énerver, hier, sur les pages excessivement réductrice de Cosmos consacrées au temps, et plus précisément à ce que Michel Onfray appelle le « temps mort », lequel serait celui de la société globalement nihiliste dans laquelle nous vivons, lorsque je ne sais quel ange m’a glissé L’Opéra du monde entre les mains, dont quelques pages du Prologue m’ont immédiatement sauté aux yeux par leur extraordinaire plasticité et leur fulgurante intelligence poétique, notamment sur ce thème, précisément, du temps et, plus important encore : sur la confrontation entre science et poésie. C’était la réponse miraculeuse, bonnement inspirée, qu’appelaient les pages si péremptoirement tendancieuses du « philosophe », qui en arrive à proférer cette ineptie selon laquelle les trois livres du monothéisme constitueraient des écrans dressés entre nous et le monde réel, autant que « la plupart des livres ». Du coup me suis-je attelé à un Dialogue schizo qui me semble, lui aussi, une réponse sensée à ces énormités…

Ce samedi 4 avril. – J’étais en train de m’énerver, hier, sur les pages excessivement réductrice de Cosmos consacrées au temps, et plus précisément à ce que Michel Onfray appelle le « temps mort », lequel serait celui de la société globalement nihiliste dans laquelle nous vivons, lorsque je ne sais quel ange m’a glissé L’Opéra du monde entre les mains, dont quelques pages du Prologue m’ont immédiatement sauté aux yeux par leur extraordinaire plasticité et leur fulgurante intelligence poétique, notamment sur ce thème, précisément, du temps et, plus important encore : sur la confrontation entre science et poésie. C’était la réponse miraculeuse, bonnement inspirée, qu’appelaient les pages si péremptoirement tendancieuses du « philosophe », qui en arrive à proférer cette ineptie selon laquelle les trois livres du monothéisme constitueraient des écrans dressés entre nous et le monde réel, autant que « la plupart des livres ». Du coup me suis-je attelé à un Dialogue schizo qui me semble, lui aussi, une réponse sensée à ces énormités…

Neiges de Pâques

(Dialogue schizo)

Sur la lecture de Cosmos de Michel Onfray. De l’inanité de la pensée binaire. La réponse du poète dans L’Opéra du monde de Jacques Audiberti.

Sur la lecture de Cosmos de Michel Onfray. De l’inanité de la pensée binaire. La réponse du poète dans L’Opéra du monde de Jacques Audiberti.

Moi l’autre : - Tu ne le trouves pas grave courageux, JLK,de persévérer dans la lecture de Cosmos ?

Moi l’un : - Bah, tu connais sa curiosité de vieille chouette omnivore. Hier soir encore il regardait la série tirée de Fargo. Un vrai toxique, mais pas pire en somme que le toxique du penseur binaire. Et c’est ça qui le branche je crois : la mesure du taux de toxicité des phénomènes actuels. Certaine fascination, aussi, devant la bêtise, ou disons le manque de sens commun, de certains intelligents claquemurés dans leur système. Flaubert ne faisait pas autre chose quand il établissait le catalogue de la Redoute des niaiseries universalistes de Bouvard et Pécuchet. Or le projet de Michel Onfray de Tout Savoir, genre encyclopédie pour les ados ardents, relève de la même nigauderie mégalo.

Moi l’autre : - Je te trouve sévère ce matin. C’est la neige qui t’énerve ?

Moi l’un : - Pas du tout ! D’ailleurs tu te rappelles le constat du poète : « Le plus favorable moment, pour parler de l’été qui vient, c’est quand la neige tombe »…

Moi l’autre : - Tu cites L’opéra du monde de notre cher Audiberti…

Moi l’un : - Et j’enchaîne de mémoire : « Le rotativisme des saisons est un des charmes les plus démoniaques du système.Dans notre monde familier les saisons se suivent régulières à varier avec monotonie la figure du temps, promesse de mourir. Printemps. Automne…Cariatides d’une symbolique sentimentale… Vieilles rosses, mais pimpantes, d’un manège place du Combat… »

Moi l’autre : - Tu sais L’opéra du monde par cœur ?

Moi l’un : - Tu crois que je faisais quoi, à douze ans, à l’âge où Michel Onfray lisait la Critique de la raison pure en BD ? Je cultivais mon jardinet candide…

Moi l’autre : - Et la suite, puisque aussi bien Onfray parle de notre perception altérée du temps ?

Moi l’un : - Ah oui, le temps de la campanule et du bambou ! Ses pages délicieuses sur le temps biologique redécouvert par Michel Siffre dans son gouffre. Plutôt intéressant question docu, mais Audiberti prend la tangente irrécupérable : « L’été, nous ne l’apercevons bien qu’à travers la neige. La neige, sous le manteau d’une coutume en forme de loi, nous enseigne que l’hiver cherra comme elle choit pour laisser la place à la petite varice évidente à la guibolle des baigneuses du Mourillon. Pour jouir de l’hiver dans l’hiver et de l’été dans l’été, faudrait être glaçon ou lézard. Nous, nous-qui-sont-l’homme, notre destin, les philosophes s’énervent à nous le seriner, c’est de nous « projeter » sans cesse et de nous attendre,parfois en trépignant, à une courte portée de calendrier. Ainsi n’existons-nous jamais qu’en arrière et en avant »…

Moi l’autre : - Tout ça tombe pile-poil ! C’est génialement la réponse du poète au prof de philo qui redécouvre qu’il y a plusieurs temps et qui prétend, dans la foulée du géologue faisant l’expérience du non-temps nocturne du gouffre souterrain, découvrir un subconscient biologique reléguant le pauvre Freud à la dimension d’un sondeur de canapés…

Moi l’un : - De là ton étonnement devant la patience de JLK ?

Moi l’autre : - Non, je visais plutôt les énormités du chapitre suivant de Cosmos, intitulé Construction d’un contre-temps où,après avoir décrit le « temps mort » que nous vivons dans notre civilisation selon lui en toute fin de bail, il affirme crânement que« nous sommes des ombres qui vivons dans un théâtre d’ombre » et que« notre vie, c’est souvent la mort »…

Moi l’un : - Lieu commun qui se tient, comme Eschyle l’avait dit en revenant du bain…

Moi l’autre : - À cela près que d'après Onfray l'on ne sortira du temps mort de notre civilisation que par la porte de secours du « temps hédoniste », à l’opposé du « temps nihiliste » dominant. Alors le scout de sortir son kit de survie : « Revitaliser le temps passe par un changement de notre mode de présence au monde »…

Moi l’un : - Là encore, fameuse découverte, qui me rappelle la collection Marabout-Junior rayon « Mieux vivre »…

Moi l’autre : - Et le pompon des constats : à savoir que nous n’accéderons vraiment à la présence au monde qu’en « supprimant les écrans qui s’interposent entre le réel et nous, à commencer par « la quasi totalité des livres », jouant ce rôle d’écran, et « les trois livres du monothéisme, bien sûr »…

Moi l’un : - Bien sûr ! Que n’y avons-nous pensé !

Moi l’autre : - Je n’ai pas fini, et c’est Michel Onfray qui parle : « Le temps mort nous tue. Dans nos temps nihilistes, l’adolescent prisonnier de l’instant creux va transformer sa vie en juxtaposition d’instants creux jusqu’à ce que la mort emporte ce corps sansâme. »

Moi l’un : - Je vois le topo : tous ces adolescents aux corps creux sans âme. Et les filles de Lady L. et JLK qui errent présentement entre le temps du Costa Rica (passé minuit à notre midi) ou Khao Lak (l’heure du tchaï des thaïs !), et le petit Maveric prisonnier de son instant nihiliste…

Moi l’autre : - Et pourtant l’espoir brille encore grâce au plan marketing du philosophe dans le mouroir : « Seule la fidélité au passé nous permet une projection dans l’avenir… »

Moi l’un : - Eh mais, il se contredit ! Tout à l’heure il balançait la quasi-totalité des livres-écrans aux orties…

Moi l’autre : - Minute papillon : « Car le passé, c’est la mémoire, donc les choses apprises… »

Moi l’un : - La poule découvre le couteau suisse multifonctions dans la cour du lycée !

Moi l’autre : -« … le souvenir des odeurs, des couleurs, des parfums, du rythme des chansons… »

Moi l’un : - Tagada, tagada, voilà les Dalton !

Moi l’autre : - «… des chiffres, des lettres, des vertus, des sagesses, des leçons de choses, du nom des fleurs et des nuages, des émotions et des sensations vécues, des étoiles dans le ciel au-dessus de sa tête d’enfant et des anguilles dans la rivière de ses jeunes années, des paroles qui comptent, des habitudes, des voix aimées, des expériences acquises qui constituent autant de petite perceptions emmagasinées dans la matière neuronale : elles nous font être ce que nous sommes comme nous le sommes »…

Moi l’un : - Ma « matière neuronale » percute ! On est là dans le summum de la phénoménologie poétique à filets pseudo-scientifiques. Quand l’hiver cherra, l’été sera, et l’ANGE pansera ses engelures…

Moi l’autre : - Tu auras remarqué l’inscription figurant sur le bandeau publicitaire de Cosmos : Vers une sagesse sans morale…

Moi l’un : - À moins qu’il ne s’agisse du contraire, au vu des citations moralisantes que tu nous as balancées : vers une morale sans sagesse. Mais attendons la suite de la lecture de JLK pour ne pas conclure en précipice…

Moi l’autre : - Revenons donc plutôt à l’été de L’Opéra dumonde et à la réponse du poète au scientiste…

Moi l’un : - De mémoire toujours, donc, hardi :« L’été qui vient, comment s’appelle-t-il ? Atome. Avant l’automne, l’atome. Le grand été d’une non terrienne brillance et d’une indescriptible bigarrure va s’horizontant, un peu mexicain, derrière les collines et les docks. Il bourdonne déjà, chant d’un coq sur une crête, mais la crête se disjoint en hauteur comme les portes d’une écluse préceleste »…

Moi l’autre : On en redemande !

Moi l’un : Donc voici pour nous lancer sur la passerelle courant de la poésie poétique à la science scientifique telle que, mieux que Michel Onfray, Michel Serres l’a parfois décrite. La mémoire de nos enfances n’est pas tarie, de loin pas : « Certes, le soleil, encore, éclairera des groupes d’éclaireurs à couteau suisse sur le quai des gares, viveles vacances ! ».

Mais Audiberti fait la nique au scientiste en renversant l’ordre des préséances, où l’immémoriale incantation se révèle plus neuve ce matin que les compilations computées de poussières d’étoiles. Car « le soleil accrochera une virgule de gaieté à l’angle amer de la bouche d’un spectateur neutral ».

Moi l’autre : - Encore ! Soyons plus précis !

Moi l’un : « Dans l’été qui vient par les cactus de l’Arizona, le savant newtonien, polytechnique et bachelier, contraint defignoler toujours davantage son turbin de détective universel, ne peut plus feindre d’ignorer que plus il s’occupe de la matière, sans cesse mesurée et dénombrée par lui par un enfantin scrupule de sécheresse et de probité, plus il s’écarte du centre vivant du problème, dont, cependant, voici qu’il se rapproche, pour autant qu’il en vient à trifouiller une mystérieuse étoffe qui n’est plus la matière du monde, censément objective, mais celle de sa propre énergie mentale (si l’on admet que l’atome la constitue intrinséquement elle aussi ). Un jour d’été (bocks, feuillages verts, jeunes filles) le soleil, le brave vieux soleil des chevauchées et des automobiles, celui de François Pizarre, de Buffalo Bill et de Guy de Maupassant, pénétrera par les grands vasistas corbusiers d’un collegium scientifique »…

Moi l’autre : - Envoyez la soudure

Moi l’un : - Le soleil donc à pleins photons : «Il flattera de sa clarté conservatrice le visage d’un chercheur post-cartésien,ultra-newtonien. Celui-ci vient d’établir la formule mathématique de la valeur expérimentale qui préside à la cohésion d’un quelconque agrégat de molécules (un corps d’homme, un platane, un caillou) ».

Moi l’autre : - Je remarque au passage que, lorsque Michel Onfray parle de la mort de son père, celui-ci s’élève mystérieusement au-dessus du « quelconque agrégat de molécules »...

Moi l’un : - Tout est là, et ce n’est pas qu’affaired’affectivité ou de livret de famille. Mais je continue l’angélique exposé : « Notre chercheur a posé : A (force explosive de l’atome), N (nombre infini), G (gravitation), E (espace). Et puis il est passé dans le bureau voisin pour contrôler, de visu, si les atomes constitutifs des jambes de sa dactylo Rosa-Nancy, fidèles à la poussée agrégative et à l’équilibre cohésif (algébrisés, à l’instant, sur le papier, demain de maître) décrivant toujours entre elles, hors du léger surah de la petite robe imprimée,cet angle rond qui fait bondir le cœur des messieurs. Ou bien alla-t-il donnerun coup de pouce au compteur d’électrons, installé dans le vestibule d’honneur, pour l’instruction des visiteurs et la fierté des commanditaires. De retour à sa table, il jette les yeux sur la formule toute fraîche.

Que lit-il ?

ANGE.

ANGE.

Ah ! C’était bien la peine ! C’était bien la peine d’avoir tenu pour obscurantistes et rétrogrades les aquinistes,les dantesques, les mallarmeux et toute la clique latine »…

Moi l’autre : - On dirait que ton hugolien délirant vient de lire Cosmos et lui fait la nique !

Moi l’un : - C’est mieux qu’une leçon de catéchisme hédoniste puisque l’érotisme de la langue s’y exerce sans naturisme intellectuel formaté, à bouche d’or que veux-tu. Je continue donc tellement c’est bon : « C’était bien la peine d’avoir sué des milliers de locomotives, d’avoir inventé le kilowatt, d’avoir empesté de pétrole et de broadcasting l’atmosphère des villes et des campagnes pour en arriver, au bout de cette colossale fatigue à travers les gares du Nord et les usines de Billancourt, à se trouver nez à nez avec un vocabulaire qui n’était, semblait-il que des enfants, des vieilles femmes et des décorateurs de gâteauxtrop jolis pour qu’on les mange. L’ange, le djinn et le génie, froufroutant aux grandes salles, bondissant des eaux marbrées, décousant l’écorce des platanes, s’imposent au cartésien qui n’a plus qu’à jeter ses cartes »…

Moi l’autre : - Mais n’est-ce pas de cela justement que Michel Onfray rêve lui aussi, à sa façon ?

Moi l’un : - Ce n’est pas exclu car le garçon n’a pas mauvais fond, juste trop engoncé dans son corps professoral, bridé comme un chapon dans les ficelles médiatiques, abusé par son hubris, sans fibre poétique réelle ni réelle folie frappadingue à la Sloterdijk. Mais là encore attendons la suite du feuilleton. Je reviens au mystique Acrobate : « Quand l’homme se convaincra, par un beau soir de grands jardins brésiliens, que les événements s’accomplissent au-dedans de sa tête, dans le mystérieux nucléus autour de quoi voltige, avec ses logarithmes et ses générators, comme le huitième électron coronaire du baryum, et qu’il n’est toutefois pour rien dans ce qui se passe en lui, même si ce qui se passe en lui lui revient sur la figure ou sur la poitrine sous la forme de grandes gifles mortelles ou de légions d’honneur, il se couchera dans un peu de douceur et de fraîcheur encore, délaissant générators et logarithmes, pour sommeiller, les yeux ouverts, dans le parfum impérial et séminal des grands baisers d’espéranceet de nouvelle origine.

Parce qu’enfin il pensera qu’il va mourir»...

°°°

Et voilà pour ce samedi de Pâques. Quant à ce livre inestimable, abordé vingt fois mais jamais empoigné vraiment, j’ai comme l’impression qu’il va m’accompagner tous les jours, et Talent, et Dimanche m’attend, et Monorail et tout Audiberti pêle-mêle,jusqu’à la conclusion de La Vie des gens. Plus que le très incisif mais intermittent HM c’est en effet ma dynamite franco-africaine que ce grand lyrique hugolien à fusées marines et soleils irradiants. Plus que Charles-Albert aussi : plus qu’aucun autre, je crois, dans notre langue.

°°°

Le mépris manifesté par Michel Onfray à l’égard des croyances et autres rites propres à la tradition chrétienne en dit bien plus sur son vide et sa vulgarité que sur tout cela qui lui échappe absolumentet par exemple, ce soir, le mystère de cette nuit, le feu de la nuit mystérieuse durant laquelle le Christ, etc. Le Feu pascal me rappelant alors certaine veillée après l’évocation mystique, par l’abbé Vincent, de l’Arbre de Jessé…

Ce 5 avril, dimanche de Pâques. – En écho à un texte évoquant les Pâques de nos enfances, et les dimanches que c’était, l’excellente Jacqueline Thévoz, sur Facebook, se désole du fait que ces dimanches-là n’auront plus jamais cours dans le monde qui est le nôtre, et j’abonde sans abonder vu que je me dis, en mon optimisme increvable, que les Pâques du cœur sont en nous et que leurs dimanches resteront à jamais inaltérables malgré les églises vides et les discours creux des sympathiques fonctionnaires de Dieu à vocation nouvelle de psychothérapeutes plus ou moins lénifiants ou de saintes et de saints, va savoir, aux dimanches de la vie…

Ce 5 avril, dimanche de Pâques. – En écho à un texte évoquant les Pâques de nos enfances, et les dimanches que c’était, l’excellente Jacqueline Thévoz, sur Facebook, se désole du fait que ces dimanches-là n’auront plus jamais cours dans le monde qui est le nôtre, et j’abonde sans abonder vu que je me dis, en mon optimisme increvable, que les Pâques du cœur sont en nous et que leurs dimanches resteront à jamais inaltérables malgré les églises vides et les discours creux des sympathiques fonctionnaires de Dieu à vocation nouvelle de psychothérapeutes plus ou moins lénifiants ou de saintes et de saints, va savoir, aux dimanches de la vie…

Ce lundi 6 avril. – Belle virée aujourd’hui, en compagnie de Snoopy, par les hauts de Morcles, les bains de Lavey (sans le chien) et les corniches encore enneigées de Sonchaux d’où nous assistons à un sunset orangé sur l’immensité bleutée du lac évoquant ce soir un fjord ou une mer intérieure ; et je ne cesse de me dire et de me répéter : chance que, chance que, chance que tout ça ma foi…

°°°

Reprenant l’autre jour la lecture du Confort intellectuel de Marcel Aymé, je me suis dit que cela tombait bien alors que j’achoppais à la langue de MichelOnfray dont les expressions pompeuses, autant que les platitudes modulées comme autant de grave constats , ne cessent de plomber un discours d’une jobardise caractérisée.

Reprenant l’autre jour la lecture du Confort intellectuel de Marcel Aymé, je me suis dit que cela tombait bien alors que j’achoppais à la langue de MichelOnfray dont les expressions pompeuses, autant que les platitudes modulées comme autant de grave constats , ne cessent de plomber un discours d’une jobardise caractérisée.

Or la suite de Cosmos, ce soir, me sidère, autant par la muflerie profonde del’auteur à l’égard de tout ceux qui ne pensent pas comme lui, que par la débilité de ses considérations, ici sur Nietzsche dont il dégomme l’approche de Gilles Deleuze avant de proclamer ce que lui entend par volonté de puissance, à prendre alors comme une involontaire profession de foi de mégalomane vitaliste.

Dans Le confort intellectuel, Marcel Aymé fait dire à son Monsieur Lepage, prototype de l’honnête homme à la française (style ligne claire, de Stendhal à Léautaud) hostile à toute rhétorique obscure et à toute inflation verbale, qu’une certaine poésie à moulures et grands effets fumigènes – il vise certain amphigouri des Fleurs du mal, non sans mauvaise foi – a pollué le goût français et fausse encore notre jugement actuel en la matière, au prix de ce qu’il taxe de « malhonnêteté ». Mais la magie de Baudelaire, le génie clair obscur des Fleurs du mal, la musicalité et la plasticité de cette poésie résistent à la critique, même si celle-ci n’a pas « tout faux ».

En revanche, il faudrait un Flaubert pour juger de la malhonnêteté cent fois plus manifeste et pendable de la rhétorique d’un Michel Onfray, dont le Cosmos relève du Grand Sottisier…

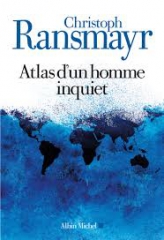

Ce mercredi 8 avril. – En abordant le nouveau livre de Christoph Ransmayr que m’envoient les éditions Albin Michel, intitulé Atlas d’un homme inquiet et traduit, garantie de haute qualité, par Bernard Kreiss , tout de suite je me suis trouvé en partance pour le bout du monde, dans les creux vertigineux et sur les lames du Pacifique, direction les îles de Pâques. Ensuite j’ai titubé dans la neige plâtrant le rempart de neuf mille kilomètres de Wànli Chang Chén, quelque part entre Jinshanling et Simatai, où j’ai rencontré ce Mr Fox de Swansea qui se livre là-haut à des recherches sur les chants d’oiseaux, puis je me suis retrouvé sous l’araucaria géant surplombant la tombe ouverte du vieux Senhor Herzfeld, constatant que les graines ruisselant des hautes branches sur les amis réunis figuraient une sorte d’éternité.

Tout de suite j’ai flairé les espaces et le temps et les gens d’un grand livre dans lequel, je le pressens, je vais faire ces jours un nouveau voyage sans pareil.

Tout de suite j’ai flairé les espaces et le temps et les gens d’un grand livre dans lequel, je le pressens, je vais faire ces jours un nouveau voyage sans pareil.

°°°

Christoph Ransmayer dans Atlas d’un homme inquiet,au début de de Cueilleurs d’étoiles :« Je vis un serveur s’étaler de tout son long sur le parking d’un café de la ville côtière californienne de San Diego. Alors qu’à l’instant même il paraissait encore très à l’aise avec son plateau chargé de boissons qu’il portait en équilibre au-dessus de l’épaule, l’homme avait trébuché sur un câble reliant la batterie d’une voiture à un télescope guidé par ordinateur. À présent il était couché dans les débris de verres, des bouteilles et des tasses constituant la commande de clients qui s’étaient subitement avisés qu’il valait mieux sortir que de rester collé au bar, ou qui attendaient déjà dehors depuis des heures, debout entre les voitures ou assis sur des chaises pliantes qu’ils avaient pris soin d’emporter, tous occupés à observer à travers les jumelles, au télescope ou à l’oeil nu le ciel crépusculaire où scintillaient les premières étoiles ».

Christoph Ransmayr. Atlas d'un homme inquiet. Traduit de l'allemand par Bernard Kreiss. Albin Michel, 457p.

Christoph Ransmayr. Atlas d'un homme inquiet. Traduit de l'allemand par Bernard Kreiss. Albin Michel, 457p.

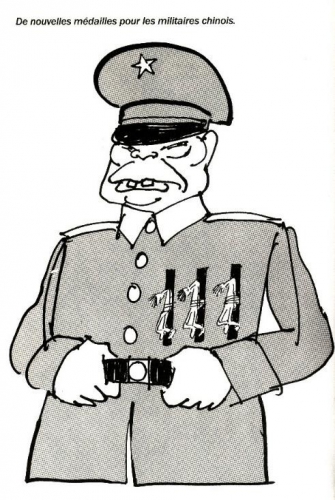

Cabu et Pierre-Antoine Donnet, Cabu en Chine.Seuil, 235p.

Cabu et Pierre-Antoine Donnet, Cabu en Chine.Seuil, 235p.

Ce samedi 4 avril. – J’étais en train de m’énerver, hier, sur les pages excessivement réductrice de Cosmos consacrées au temps, et plus précisément à ce que Michel Onfray appelle le « temps mort », lequel serait celui de la société globalement nihiliste dans laquelle nous vivons, lorsque je ne sais quel ange m’a glissé L’Opéra du monde entre les mains, dont quelques pages du Prologue m’ont immédiatement sauté aux yeux par leur extraordinaire plasticité et leur fulgurante intelligence poétique, notamment sur ce thème, précisément, du temps et, plus important encore : sur la confrontation entre science et poésie. C’était la réponse miraculeuse, bonnement inspirée, qu’appelaient les pages si péremptoirement tendancieuses du « philosophe », qui en arrive à proférer cette ineptie selon laquelle les trois livres du monothéisme constitueraient des écrans dressés entre nous et le monde réel, autant que « la plupart des livres ». Du coup me suis-je attelé à un Dialogue schizo qui me semble, lui aussi, une réponse sensée à ces énormités…

Ce samedi 4 avril. – J’étais en train de m’énerver, hier, sur les pages excessivement réductrice de Cosmos consacrées au temps, et plus précisément à ce que Michel Onfray appelle le « temps mort », lequel serait celui de la société globalement nihiliste dans laquelle nous vivons, lorsque je ne sais quel ange m’a glissé L’Opéra du monde entre les mains, dont quelques pages du Prologue m’ont immédiatement sauté aux yeux par leur extraordinaire plasticité et leur fulgurante intelligence poétique, notamment sur ce thème, précisément, du temps et, plus important encore : sur la confrontation entre science et poésie. C’était la réponse miraculeuse, bonnement inspirée, qu’appelaient les pages si péremptoirement tendancieuses du « philosophe », qui en arrive à proférer cette ineptie selon laquelle les trois livres du monothéisme constitueraient des écrans dressés entre nous et le monde réel, autant que « la plupart des livres ». Du coup me suis-je attelé à un Dialogue schizo qui me semble, lui aussi, une réponse sensée à ces énormités…

ANGE.

ANGE. Ce 5 avril, dimanche de Pâques. – En écho à un texte évoquant les Pâques de nos enfances, et les dimanches que c’était, l’excellente Jacqueline Thévoz, sur Facebook, se désole du fait que ces dimanches-là n’auront plus jamais cours dans le monde qui est le nôtre, et j’abonde sans abonder vu que je me dis, en mon optimisme increvable, que les Pâques du cœur sont en nous et que leurs dimanches resteront à jamais inaltérables malgré les églises vides et les discours creux des sympathiques fonctionnaires de Dieu à vocation nouvelle de psychothérapeutes plus ou moins lénifiants ou de saintes et de saints, va savoir, aux dimanches de la vie…

Ce 5 avril, dimanche de Pâques. – En écho à un texte évoquant les Pâques de nos enfances, et les dimanches que c’était, l’excellente Jacqueline Thévoz, sur Facebook, se désole du fait que ces dimanches-là n’auront plus jamais cours dans le monde qui est le nôtre, et j’abonde sans abonder vu que je me dis, en mon optimisme increvable, que les Pâques du cœur sont en nous et que leurs dimanches resteront à jamais inaltérables malgré les églises vides et les discours creux des sympathiques fonctionnaires de Dieu à vocation nouvelle de psychothérapeutes plus ou moins lénifiants ou de saintes et de saints, va savoir, aux dimanches de la vie… Reprenant l’autre jour la lecture du Confort intellectuel de Marcel Aymé, je me suis dit que cela tombait bien alors que j’achoppais à la langue de MichelOnfray dont les expressions pompeuses, autant que les platitudes modulées comme autant de grave constats , ne cessent de plomber un discours d’une jobardise caractérisée.

Reprenant l’autre jour la lecture du Confort intellectuel de Marcel Aymé, je me suis dit que cela tombait bien alors que j’achoppais à la langue de MichelOnfray dont les expressions pompeuses, autant que les platitudes modulées comme autant de grave constats , ne cessent de plomber un discours d’une jobardise caractérisée.  Tout de suite j’ai flairé les espaces et le temps et les gens d’un grand livre dans lequel, je le pressens, je vais faire ces jours un nouveau voyage sans pareil.

Tout de suite j’ai flairé les espaces et le temps et les gens d’un grand livre dans lequel, je le pressens, je vais faire ces jours un nouveau voyage sans pareil.

Or Teresa Berganza nous paraît, aussi, de ces voix qui ont là la fois un cœur et une âme, n’excluant d’ailleurs ni la sensualité ni la candeur ou le naturel. En toute simplicité. Le naturel et la simplicité : voici d’ailleurs les deux qualités dont l’énoncé rendra le mieux compte, en raccourci, du sentiment éprouvé à l’approche de la grande cantatrice espagnole. Tout le contraire de la star sophistiquée que pourraient laisser imaginer certains de ses portraits, ou de la Castafiore envahissante : une petite dame vive et souriante mais sans rien de mielleux, belle assurément quoique sans ostentation de coquetterie à quatre heures de l’après-midi, svelte et souple comme une trapéziste, avec un mélange de bonhomie et de passion contenue, de véhémence et d'enjouement, le tout parfaitement équilibré comme le furent, au reste, la vie et la carrière de l’artiste.

Or Teresa Berganza nous paraît, aussi, de ces voix qui ont là la fois un cœur et une âme, n’excluant d’ailleurs ni la sensualité ni la candeur ou le naturel. En toute simplicité. Le naturel et la simplicité : voici d’ailleurs les deux qualités dont l’énoncé rendra le mieux compte, en raccourci, du sentiment éprouvé à l’approche de la grande cantatrice espagnole. Tout le contraire de la star sophistiquée que pourraient laisser imaginer certains de ses portraits, ou de la Castafiore envahissante : une petite dame vive et souriante mais sans rien de mielleux, belle assurément quoique sans ostentation de coquetterie à quatre heures de l’après-midi, svelte et souple comme une trapéziste, avec un mélange de bonhomie et de passion contenue, de véhémence et d'enjouement, le tout parfaitement équilibré comme le furent, au reste, la vie et la carrière de l’artiste.  Et c’est avec la même ferveur que Teresa Berganza parle de sa première rencontre avec la Callas, aux Etats-Unis où, toute jeune encore, elle chantait dans la Médée de Cherubini aux côtés de sa très célèbre aînée.

Et c’est avec la même ferveur que Teresa Berganza parle de sa première rencontre avec la Callas, aux Etats-Unis où, toute jeune encore, elle chantait dans la Médée de Cherubini aux côtés de sa très célèbre aînée.  Entière dans ses élans, Teresa Berganza l’est tout autant dans ses rejets. Ainsi parle-t-elle du tournage du Don Juan de Mozart au cinéma, par Joseph Losey et la Gaumont, sans aménité pour la piètre organisation de celle-ci et en riant, un peu de celui-là. Le brave cinéaste n’entendait-il pas lui faire chanter l’air du « Vorrei, non vorrei » en fixant successivement le lit (« vorrei ») et un crucifix accroché au mur (« non vorrei ») en sorte de bien souligner la contrainte morale que signifie la religion...

Entière dans ses élans, Teresa Berganza l’est tout autant dans ses rejets. Ainsi parle-t-elle du tournage du Don Juan de Mozart au cinéma, par Joseph Losey et la Gaumont, sans aménité pour la piètre organisation de celle-ci et en riant, un peu de celui-là. Le brave cinéaste n’entendait-il pas lui faire chanter l’air du « Vorrei, non vorrei » en fixant successivement le lit (« vorrei ») et un crucifix accroché au mur (« non vorrei ») en sorte de bien souligner la contrainte morale que signifie la religion... Enfin nous avons donné dans la fiction surréaliste: du moment que le soussigné venait de réaliser son rêve secret de rencontrer une diva selon son cœur, Teresa Berganza s’imagina ministre de l'éducation familiale. Pour édicter, aussitôt, l’ordre exécutoire d’initier les enfants à la musique. Avec tout plein de Vivaldi au programme !

Enfin nous avons donné dans la fiction surréaliste: du moment que le soussigné venait de réaliser son rêve secret de rencontrer une diva selon son cœur, Teresa Berganza s’imagina ministre de l'éducation familiale. Pour édicter, aussitôt, l’ordre exécutoire d’initier les enfants à la musique. Avec tout plein de Vivaldi au programme !