(Dialogue schizo)

Sur la lecture de Cosmos de Michel Onfray. De l’inanité de la pensée binaire. La réponse du poète dans L’Opéra du monde de Jacques Audiberti.

Moi l’autre : - Tu ne le trouves pas grave courageux, JLK, de persévérer dans la lecture de Cosmos ?

Moi l’un : - Bah, tu connais sa curiosité de vieille chouette omnivore. Hier soir encore il regardait la série tirée de Fargo. Un vrai toxique, mais pas pire en somme que le toxique du penseur binaire. Et c’est ça qui le branche je crois : la mesure du taux de toxicité des phénomènes actuels. Certaine fascination, aussi, devant la bêtise, ou disons le manque de sens commun, de certains intelligents claquemurés dans leur système. Flaubert ne faisait pas autre chose quand il établissait le catalogue de la Redoute des niaiseries universalistes de Bouvard et Pécuchet. Or le projet de Michel Onfray de Tout Savoir, genre encyclopédie pour les ados, relève de la même nigauderie mégalo.

Moi l’un : - Bah, tu connais sa curiosité de vieille chouette omnivore. Hier soir encore il regardait la série tirée de Fargo. Un vrai toxique, mais pas pire en somme que le toxique du penseur binaire. Et c’est ça qui le branche je crois : la mesure du taux de toxicité des phénomènes actuels. Certaine fascination, aussi, devant la bêtise, ou disons le manque de sens commun, de certains intelligents claquemurés dans leur système. Flaubert ne faisait pas autre chose quand il établissait le catalogue de la Redoute des niaiseries universalistes de Bouvard et Pécuchet. Or le projet de Michel Onfray de Tout Savoir, genre encyclopédie pour les ados, relève de la même nigauderie mégalo.

Moi l’autre : - Je te trouve sévère ce matin. C’est la neige qui t’énerve ?

Moi l’un : - Pas du tout ! D’ailleurs tu te rappelles le constat du poète : « Le plus favorable moment, pour parler de l’été qui vient, c’est quand la neige tombe »…

Moi l’autre : - Tu cites L’opéra du monde de notre cher Audiberti…

Moi l’un : - Et j’enchaîne de mémoire : « Le rotativisme des saisons est un des charmes les plus démoniaques du système. Dans notre monde familier les saisons se suivent régulières à varier avec monotonie la figure du temps, promesse de mourir. Printemps. Automne… Cariatides d’une symbolique sentimentale… Vieilles rosses, mais pimpantes, d’un manège place du Combat… »

Moi l’un : - Et j’enchaîne de mémoire : « Le rotativisme des saisons est un des charmes les plus démoniaques du système. Dans notre monde familier les saisons se suivent régulières à varier avec monotonie la figure du temps, promesse de mourir. Printemps. Automne… Cariatides d’une symbolique sentimentale… Vieilles rosses, mais pimpantes, d’un manège place du Combat… »

Moi l’autre : - Tu sais L’opéra du monde par cœur ?

Moi l’un : - Tu crois que je faisais quoi, à douze ans, à l’âge où Michel Onfray lisait la Critique de la raison pure en BD ? Je cultivais mon jardinet candide…

Moi l’autre : - Et la suite, puisque aussi bien Onfray parle de notre perception altérée du temps ?

Moi l’un : - Ah oui, le temps de la campanule et du bambou ! Ses pages délicieuse sur le temps biologique redécouvert par Michel Siffre dans son gouffre. Plutôt intéressant question docu, mais Audiberti prend la tangente irrécupérable : « L’été, nous ne l’apercevons bien qu’à travers la neige. La neige, sous le manteau d’une coutume en forme de loi, nous enseigne que l’hiver cherra comme elle choit pour laisser la place à la petite varice évidente à la guibolle des baigneuses du Mourillon. Pour jouir de l’hiver dans l’hiver et de l’été dans l’été, faudrait être glaçon ou lézard. Nous, nous-qui-sont-l’homme, notre destin, les philosophes s’énervent à nous le seriner, c’est de nous « projeter » sans cesse et de nous attendre, parfois en trépignant, à une courte portée de calendrier. Ainsi n’existons-nous jamais qu’en arrière et en avant »…

Moi l’autre : - Tout ça tombe pile-poil ! C’est génialement la réponse du poète au prof de philo qui redécouvre qu’il y a plusieurs temps et qui prétend, dans la foulée du géologue faisant l’expérience du non-temps nocturne du gouffre souterrain, découvrir un subconscient biologique reléguant le pauvre Freud à la dimension d’un sondeur de canapés…

Moi l’un : - De là ton étonnement devant la patience de JLK ?

Moi l’autre : - Non, je visais plutôtles énormités du chapitre suivant de Cosmos, intitulé Construction d’un contre-temps où, après avoir décrit le « temps mort » que nous vivons dans notre civilisation selon lui en toute fin de bail, il affirme crânement que « nous sommes des ombres qui vivons dans un théâtre d’ombre » et que « notre vie, c’est souvent la mort »…

Moi l’autre : - Non, je visais plutôtles énormités du chapitre suivant de Cosmos, intitulé Construction d’un contre-temps où, après avoir décrit le « temps mort » que nous vivons dans notre civilisation selon lui en toute fin de bail, il affirme crânement que « nous sommes des ombres qui vivons dans un théâtre d’ombre » et que « notre vie, c’est souvent la mort »…

Moi l’un : - Lieu commun qui se tient, comme Eschyle l’avait dit en revenant du bain…

Moi l’autre : - À cela prêt que d'après Onfray l'on ne sortira du temps mort de notre civilisation que par la porte de secours du « temps hédoniste », à l’opposé du « temps nihiliste » dominant. Alors le scout de sortir son kit de survie : « Revitaliser le temps passe par un changement de notre mode de présence au monde »…

Moi l’un : - Là encore, fameuse découverte, qui me rappelle la collection Marabout-Junior rayon « Mieux vivre »…

Moi l’autre : - Et le pompon des constats : à savoir que nous n’accéderons vraiment à la présence au monde qu’en « supprimant les écrans qui s’interposent entre le réel et nous, à commencer par « la quasi totalité des livres », jouant ce rôle d’écran, et « les trois livres du monothéisme, bien sûr »…

Moi l’un : - Bien sûr ! Que n’y avons-nous pensé !

Moi l’autre : - Je n’ai pas fini, et c’est Michel Onfray qui parle : « Le temps mort nous tue. Dans nos temps nihilistes, l’adolescent prisonnier de l’instant creux va transformer savie en juxtaposition d’instants creux jusqu’à ce que la mort emporte ce corpssans âme. »

Moi l’un : - Je vois le topo :tous ces adolescents aux corps creux sans âme. Et les filles de Lady L. et JLK qui errent présentement entre le temps du Costa Rica (passé minuit à notre midi) ou Khao Lak (l’heure du tchaï des thaïs !), et le petit Maveric prisonnier de son instant nihiliste…

Moi l’autre : - Et pourtant l’espoir brille encore grâce au plan marketing du philosophe dans le mouroir :« Seule la fidélité au passé nous permet une projection dansl’avenir… »

Moi l’un : - Eh mais, il se contredit ! Tout à l’heure il balançait la quasi-totalité des livres-écrans aux orties…

Moi l’autre : -Minute papillon : « Car le passé, c’est la mémoire, donc les choses apprises… »

Moi l’un : - La poule découvre lecouteau suisse multifonctions dans la cour du lycée !

Moi l’autre : -« … le souvenir des odeurs, des couleurs, des parfums, du rythme des chansons… »

Moi l’un : - Tagada, tagada, voilà les Dalton !

Moi l’autre : - « des chiffres, des lettres, des vertus, des sagesses, des leçons de choses, du nom des fleurs et des nuages, des émotions et des sensations vécues, des étoiles dans le ciel au-dessus de sa tête d’enfant et des anguilles dans la rivière des ses jeunes années, des paroles qui comptent, des habitudes, des voix aimées, des expériences acquises qui constituent autant de petite perceptions emmagasinées dans la matière neuronale : elles nous font être ce que nous sommes comme nous le sommes »…

Moi l’un : - Ma « matière neuronale » percute ! On est là dans le summum de la phénoménologie poétique à filets scientifiques. Quand l’hiver cherra, l’été sera, et l’ANGE pansera ses engelures…

Moi l’autre : - Tu auras remarqué l’inscription figurant sur le bandeau publicitaire de Cosmos : Vers une sagesse sans morale…

Moi l’un : - À moins qu’il ne s’agisse du contraire, au vu des citations moralisantes que tu nous as balancées : vers une morale sans sagesse. Mais attendons la suite de la lecture de JLK pour ne pas conclure en précipice…

Moi l’autre : - Revenons donc plutôt à l’été de L’Opéra du monde et à la réponse du poète au scientiste…

Moi l’un : - De mémoire toujours, donc, hardi : « L’été qui vient, comment s’appelle-t-il ? Atome. Avant l’automne, l’atome. Le grand été d’une non terrienne brillance et d’une indescriptible bigarrure va s’horizontant, un peu mexicain, derrière les collines et les docks. Il bourdonne déjà, chant d’un coq sur une crête, mais la crête se disjoint en hauteur comme les portes d’une écluse préceleste »…

Moi l’autre : On en redemande !

Moi l’un : Donc voici pour nous lancer sur la passerelle courant de la poésie poétique à la science scientifique telle que, mieux que Michel Onfray, Michel Serres l’a parfois décrite. La mémoire de nos enfances n’est pas tarie,de loin pas : « Certes, le soleil, encore, éclairera des groupes d’éclaireurs à couteau suisse sur le quai des gares, vive lesvacances ! ». Mais Audiberti fait la nique au scientiste en renversant l’ordre des préséances, où l’immémoriale incantation se révèle plus neuve ce matin que les compilations computées de poussières d’étoiles. Car« le soleil accrochera une virgule de gaieté à l’angle amer de la bouche d’un spectateur neutral ».

Moi l’autre : - Encore ! Soyons plus précis !

Moi l’un : - « Dans l’été qui vient par les cactus de l’Arizona, le savant newtonien, polytechnique et bachelier, contraint de fignoler toujours davantage son turbin de détective universel, ne peut plus feindre d’ignorer que plus il s’occupe de la matière, sans cesse mesurée et dénombrée par lui par un enfantin scrupule de sécheresse et de probité, plus il s’écarte du centre vivant du problème, dont,cependant,voici qu’il se rapproche, pour autant qu’il en vient à trifouiller une mystlrieuse étoffe qui n’est plus la matière du monde, censément objective,mais celle de sa propre énergie mentale (si l’on admet que l’atome la constitue intrinséquement elle aussi ). Un jour d’été (bocks, feuillages verts, jeunes filles) le soleil, le brave vieux soleil des chevauchées et des automobiles, celui de François Pizarre, de Buffalo Bill etde Guy de Maupassant, pénétrera par les grands vasistas corbusiers d’un collegium scientifique »…

Moi l’autre : - Envoyez la soudure !

Moi l’un : - Le soleil donc à pleins photons : «Il flattera de sa clarté conservatrice le visage d’un chercheur post-cartésien, ultra-newtonien. Celui-ci vient d’établir la formule mathématique de la valeur expérimentale qui préside à la cohésion d’un quelconque agrégat de molécules (un corps d’homme, un platane, uncaillou) ».

Moi l’autre : - Je remarque au passage que, lorsque Michel Onfray parle de la mort de son père, celui-ci s’élève mystérieusement au-dessus du « quelconque agrégat de molécules »...

Moi l’un : - Tout est là, et ce n’est pas qu’affaire d’affectivité ou de livret de famille. Mais je continue l’angélique exposé : « Notre chercheur a posé : A (force explosive de l’atome), N (nombre infini), G (gravitation), E (espace). Et puis il est passé dans le bureau voisin pour contrôler, de visu, si les atomes constitutifs des jambes de sa dactylo Rosa-Nancy, fidèles à la poussée agrégative et à l’équilibre cohésif (algébrisés, à l’instant, sur le papier, demain de maître) décrivant toujours entre elles, hors du léger surah de la petite robe imprimée, cet angle rond qui fait bondir le cœur des messieurs. Ou bien alla-t-il donner un coup de pouce au compteur d’électrons, installé dans le vestibule d’honneur, pour l’instruction des visiteurs et la fierté des commanditaires. De retour à sa table, il jette les yeux sur la formule toutefraîche.

Moi l’un : - Tout est là, et ce n’est pas qu’affaire d’affectivité ou de livret de famille. Mais je continue l’angélique exposé : « Notre chercheur a posé : A (force explosive de l’atome), N (nombre infini), G (gravitation), E (espace). Et puis il est passé dans le bureau voisin pour contrôler, de visu, si les atomes constitutifs des jambes de sa dactylo Rosa-Nancy, fidèles à la poussée agrégative et à l’équilibre cohésif (algébrisés, à l’instant, sur le papier, demain de maître) décrivant toujours entre elles, hors du léger surah de la petite robe imprimée, cet angle rond qui fait bondir le cœur des messieurs. Ou bien alla-t-il donner un coup de pouce au compteur d’électrons, installé dans le vestibule d’honneur, pour l’instruction des visiteurs et la fierté des commanditaires. De retour à sa table, il jette les yeux sur la formule toutefraîche.

Quelit-il ?

ANGE.

Ah ! C’était bien la peine ! C’était bien la peine d’avoir tenu pour obscurantistes et trétrogrades les aquinistes, les dantesques, les mallarmeux et toute la clique latine »…

Moi l’autre : - On dirait que ton hugolien délirant vient de lire Cosmos et lui fait la nique !

Moi l’un : - C’est mieux qu’une leçon de catéchisme hédoniste puisque l’érotisme de la langue s’y exerce sans naturisme intellectuel formaté, à bouche d’or que veux-tu. Je continue donc tellement c’est bon : « C’était bien la peine d’avoir sué desmilliers de locomotives, d’avoir inventé le kilowatt, d’avoir empesté de pétrole et de broadcasting l’atmosphère des villes et des campagnes pour en arriver, au bout de cette colossale fatigue à travers les gares du Nord et les usines de Billancourt, à se trouver nez à nez avec un vocabulaire qui n’était, semblait-il que des enfants, des vieilles femmes et des décorateurs de gâteaux trop jolis pour qu’on les mange. L’ange, le djinn et le génie, froufroutant aux grandes salles, bondissant des eaux marbrées, décousant l’écorce des platanes, s’imposent au cartésien qui n’a plus qu’à jeter ses cartes »…

Moi l’autre : - Mais n’est-ce pas de cela justement que Michel Onfray rêve lui aussi, à sa façon ?

Moi l’un : - Ce n’est pas exclu car le garçon n’a pas mauvais fond, juste trop engoncé dans son corps professoral, bridé comme un chapon dans les ficelles médiatiques, abusé par son hubris, sans fibre poétique réelle ni réelle folie frappadingue à la Sloterdijk. Mais là encore attendons la suite du feuilleton. Je reviens au mystique Acrobate : « Quand l’homme se convaincra, par un beau soir de grands jardins brésiliens, que les événements s’accomplissent au-dedans de sa tête, dans le mystérieux nucléus autour de quoi voltige, avec ses logarithmes et ses générators, comme le huitième électron coronaire du baryum, et qu’il n’est toutefois pour rien dans ce qui se passe en lui, même si ce qui se passe en lui lui revient sur la figure ou sur la poitrine sous la forme de grandes gifles mortelles ou de légions d’honneur, il se couchera dans un peu de douceur et de fraîcheur encore, délaissant générators et logarithmes, pour sommeiller, les yeux ouverts, dans le parfum impérial et séminal des grands baisers d’espérance et de nouvelle origine.

Parce qu’enfin il pensera qu’il va mourir»...

Michel Onfray. Cosmos. Flammarion, 565p.

JacquesAudiberti. L’Opéra du monde. Grasset, les Cahiers rouges, 335p.

Le « circuit »

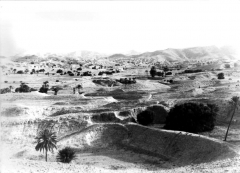

Le « circuit » Après Djerba, nous sommes à Matmata. Matmata, c’est un plateau montagneux, un paysage lunaire dans lequel se sont réfugiés jadis quelques tribus berbères. Aujourd’hui encore, ceux-ci vivent dans leurs maisons troglodytiques, subsistant d’agriculture ou travaillant à la « Nouvelle Matmata» équipée d’installations modernes. Femmes très belles, hommes fiers, les habitants de l’ancien Matmata mènent une existence équilibrée, simple mais riche de sa simplicité.

Après Djerba, nous sommes à Matmata. Matmata, c’est un plateau montagneux, un paysage lunaire dans lequel se sont réfugiés jadis quelques tribus berbères. Aujourd’hui encore, ceux-ci vivent dans leurs maisons troglodytiques, subsistant d’agriculture ou travaillant à la « Nouvelle Matmata» équipée d’installations modernes. Femmes très belles, hommes fiers, les habitants de l’ancien Matmata mènent une existence équilibrée, simple mais riche de sa simplicité.  A Nefta, le prix de la construction de cet édifice eût suffi à repourvoir l’économie de toute la région. De cette réalité, les touristes du circuit ont pris conscience, et ce n’est pas négligeable. Au fur et à mesure qu’ils s’y acclimataient, mes compagnons tendaient à chercher plus de contact avec les gens, posaient des questions plus précises, montraient qu’ils n’étaient plus tout à fait à « l’étranger ».

A Nefta, le prix de la construction de cet édifice eût suffi à repourvoir l’économie de toute la région. De cette réalité, les touristes du circuit ont pris conscience, et ce n’est pas négligeable. Au fur et à mesure qu’ils s’y acclimataient, mes compagnons tendaient à chercher plus de contact avec les gens, posaient des questions plus précises, montraient qu’ils n’étaient plus tout à fait à « l’étranger ». Des 52 degrés au soleil de Nefta à la fraîcheur des montagnes de Kasserine, de l’oued bondé de gosses en guenilles, au café des Nattes du marché aux minets de Sidi Bou Saïd, les touristes, ont vu ce qui se laissait voir. Peut-être diront-ils qu’ils ont «fait» la Tunisie. Peut-être se limiteront-ils à cette vision encore flatteuse et lointaine d’un pays fascinant, à connaître en profondeur. Du moins auront-ils pris la peine d’entrouvrir une première porte, d’enlever un instant leurs œillères.

Des 52 degrés au soleil de Nefta à la fraîcheur des montagnes de Kasserine, de l’oued bondé de gosses en guenilles, au café des Nattes du marché aux minets de Sidi Bou Saïd, les touristes, ont vu ce qui se laissait voir. Peut-être diront-ils qu’ils ont «fait» la Tunisie. Peut-être se limiteront-ils à cette vision encore flatteuse et lointaine d’un pays fascinant, à connaître en profondeur. Du moins auront-ils pris la peine d’entrouvrir une première porte, d’enlever un instant leurs œillères.