Flash-back sur une rencontre avec Doris Lessing, en mars 1990.

Doris Lessing compte au nombre des plus grands écrivains anglo-saxons. Souvent citée parmi les nobélisables, elle est néanmoins restée d'une parfaite simplicité. A l'occasion de la parution de son (superbe) dernier roman, «Le cinquième enfant», la romancière était ces jours de passage à Paris. Rencontre.

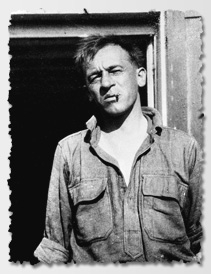

Pétris de chair et de sang, les romans de Doris Lessing puisent leur substance dans la vie de l'écrivain, tout le contraire d'un bas-bleu! De fait, cette petite dame discrète, au beau visage qu'éclaire un regard doux et intense, en a vu de toutes les couleurs avant de publier son premier roman.

Ainsi a-t-elle roulé sa bosse de Perse, où elle est née au lendemain de la Grande Guerre, en Rhodésie raciste, où elle grandit au milieu des plantations de son père et des animaux sauvages (un monde- qu'elle évoque notamment dans ses Nouvelles africaines), et de Salisbury, où elle fit ses débuts de jeune fille au pair, à Londres, où, en 1949, elle émigra avec sonfils Peter après deux divorces et maintes autres tribulations relatées dans les grands cycles romanesques des Enfants de la violence et du fameux Carnet d'or.

Communiste en ses jeunes années, Doris Lessing a partagé les désillusions de nombreux militants, sans renoncer à son combat contre l'injustice. Récemment encore, elle consacrait un livre-cri, Le vent emporte nos paroles, à la condition tragique du peuple afghan, dont elle a rencontré les réfugiés au Pakistan. Tout en se défendant d'envoyer des «messages» par le truchement de ses romans, Doris Lessing n'en est pas moins de ces écrivains qui travaillent activement, en artistes, au projet d'une terre moins inhumaine.

Terrible et fascinante histoire que celle du dernier roman de Doris Lessing, Le cinquième enfant, où l'on voit un jeune couple pas comme les autres se trouver subitementconfronté à la nature étrange, pour ne pas dire monstrueuse, de son dernierrejeton, qui tient à la fois du troll et du chef de gang en puissance.

Primitif et violent, cruel avec les animaux et les autres gosses, le petit Ben est d'abord soustrait à sa mère et placé dans un mouroir pour handicapés mentaux, évoqué en quelques pages insoutenables. Puis c'est le récit de l'impossible acclimatation du garçon, arraché par sa mère à ses oubliettes, et qui ne s'intègre finalement que dans une tribu de hooligans.

D'un thème éminemment actuel - la difficulté persistante d'admettre la moindre déviance - la romancière tire une fable aux résonances profondes, évoquant à la fois le monde clair-obscur des légendes, les ténèbres des souterrains psychiques à la Dostoïevski et les caprices angoissants de la génétique-fiction...

— Comment l'idée de ce roman vous est-elle venue ?

- A vrai dire, il y a plusieursthèmes qui s'entrelacent dans Le cinquième enfant. L'idée du gnome est une vieille hantise de nombreux folklores. La pensée qu'il puisse y avoir, tout près de nous, un tel petit peuple, et que nos routes puissent se croiser, me fascinait depuis longtemps. A ce thème se greffe celui de la régression possible du cerveau humain, qui me paraît également très intéressant. Et puis j'avais envie de parler de cette attitude de certains jeunes gens qui se font, du passé, une image par trop idéalisée. Harriet et David, mes protagonistes, sefigurent qu'il suffit de faire beaucoup d'enfants pour rétablir l'âge d'or dela famille. Cela me paraît une belle illusion. Dans un premier temps, leur grande maison attire en effet un tas de monde. Mais dès que la poisse leur tombe dessus, c'est la débandade...

-Justement, à ce propos, ne faites-vous pas trop peu de cas de la solidarité entre proches?

- Je crains bien que non. Après la publication de mon livre enAngleterre, j'ai reçu de nombreuses lettres de mères d'enfants anormaux qui ont vécu cette situation. Non seulement on leur tournait le dos, mais on les traitait de criminelles! Cela rappelle ces messagers de l'Antiquité qu'on tuait parce qu'ils apportaient de mauvaises nouvelles. Pareillement — et nous en venons au thème principal du roman - le pauvre Ben, qui n'a pas choisi d'être ce qu'il est, ne peut être toléré. Pas plus que, dans d'autres circonstances, l'homosexuel, le Noir ou tout autre individu dérogeant à la norme du groupe dominant.

- Dans un livre récent (Des petits enfers variés), Christine Jordis prétend que vous exaltez la lutte entre la femme et l'homme, celui-ci étant assimilé à l'«ennemi». Qu'en pensez-vous?

- Cela me paraît tout faux. Jamais je n'ai pensé ni écrit cela, même si le conflit entre les sexes est effectivement un de mes thèmes. Mais parler d'«ennemi»! C'est contre la vie! Bien entendu, j'ai toujours lutté pour la reconnaissance de nos droits à l'égalité économique et sociale. Mais décréter la haine de l'homme, ainsi que l'ont fait certaines féministes hystériques des années soixante, c'était se couper de l'a grande majorité des femmes. De même le sectarisme politique a-t-il abouti à l'affaiblissement du mouvement. En ce qui me concerne, je suis incapable d'établir des hiérarchies en fonction de ces barrières si artificielles que sont les sexes, les races ou les religions. Ce qui m'importe, c'est la qualité d'un individu, voilà tout.

- Pensez-vous que, en dépit de vos observations souvent catastrophiques, la compréhension puisse s'améliorer entre les hommes?

- Je le crois et je l'espère. En tout cas, je m'efforce d'y contribuer. Il me semble très important, en priorité, d'apprendre aux jeunes à comprendre le monde qui les entoure. J'ai été' effarée, dans les meilleurs collèges américains, de constater l'ignorance des gosses. Ils suivent des études très coûteuses et ne savent rien de ce qui se passe dans la société. On en fait des techniciens sans aucun esprit critique, pas le moindre recul par rapport aux médias ou au fonctionnement du pouvoir. Des pions à manipuler! Ils'agit en outre de rompre avec l'horrible philosophie du «chacun pour soi» à laThatcher. La semaine passée, des amis me racontaient que des yuppies, dans un pub, avaient brûlé un billet de dix livres sous le nez d'un mendiant. Je trouve cela révoltant. Mais il y a bien des signes, aussi, qui nous incitent à ne pas désespérer. Suis-je pessimiste? Pas vraiment. Le cinquième enfant paraît trop dur à certains? Mais la réalité est-elle plus tendre? Il ne faut pas se voiler la face devant la souffrance du monde.

- Si vous étiez une bonne fée dotée d'un pouvoir magique, que donneriez-vous aux hommes de ce temps?

- Je leur donnerais la capacité de faire ce qu'ils doivent faire: ce qu'ils savent qu'ils doivent faire. Car nous savons très bien ce que nous avons à faire pour notre bien et le bien de tous.

Doris Lessing. Le cinquième enfant. Traduit de l’anglais par Marianne Véron. Albin Michel, 230p.

Le Prix Nobel de littérature a été attribué Doris Lessing en 2007. Elle est décédée à Londres en 2013.

— Et vous-même, n'avez- vous pas été tentée par le roman?

— Et vous-même, n'avez- vous pas été tentée par le roman?

Les particules élémentaires auraient pu faire l’affaire. Hélas, c’est bien bas qu’on est retombé, jusqu’à n’y pas croire.

Les particules élémentaires auraient pu faire l’affaire. Hélas, c’est bien bas qu’on est retombé, jusqu’à n’y pas croire.  Les deux protagonistes des Particules élémentaires, Bruno et Michel, figurent en somme la version (très) dégradée de la vieille paire mythologique d’Apollon et de Dionysos. Le premier ne se réalise que par la sublimation abstraite et l’idée, le second par le sexe.

Les deux protagonistes des Particules élémentaires, Bruno et Michel, figurent en somme la version (très) dégradée de la vieille paire mythologique d’Apollon et de Dionysos. Le premier ne se réalise que par la sublimation abstraite et l’idée, le second par le sexe.  L’épreuve de l’oral

L’épreuve de l’oral Le style Houellebecq: «Parler avec ces pétasses, songeait Bruno en retraversant le camping, c’est comme pisser dans un urinoir rempli de mégots; ou encore c’est comme chier dans une chiotte remplie de serviettes hygiéniques: les choses ne rentrent pas, elles se mettent à puer»...

Le style Houellebecq: «Parler avec ces pétasses, songeait Bruno en retraversant le camping, c’est comme pisser dans un urinoir rempli de mégots; ou encore c’est comme chier dans une chiotte remplie de serviettes hygiéniques: les choses ne rentrent pas, elles se mettent à puer»...

— Rassurez-vous, je ne vais pas jouer les devins! Ce qui m'intéresse en priorité, c'est l'état actuel du monde, qu'il s'agit de considérer avec lucidité. Plutôt que de faire des prédictions oiseuses, je vais m'efforcer de retracer les grandes lignes de l'aventure humaine pour mieux éclairer l'ère nouvelle que nous vivons. Le changement de millénaire ne signifie pas grand-chose à mes yeux. Je crois en revanche qu'une nouvelle ère, l'ère atomique, a commencé le 6 août 1945, qui fait suite à l'ère chrétienne. Ce qui la caractérise est que, pour la première fois de l'histoire de l'humanité, les armes sont capables d'atteindre une population dans son héritage biologique. C'est en quoi j'estime l'arme nucléaire proprement diabolique.

— Rassurez-vous, je ne vais pas jouer les devins! Ce qui m'intéresse en priorité, c'est l'état actuel du monde, qu'il s'agit de considérer avec lucidité. Plutôt que de faire des prédictions oiseuses, je vais m'efforcer de retracer les grandes lignes de l'aventure humaine pour mieux éclairer l'ère nouvelle que nous vivons. Le changement de millénaire ne signifie pas grand-chose à mes yeux. Je crois en revanche qu'une nouvelle ère, l'ère atomique, a commencé le 6 août 1945, qui fait suite à l'ère chrétienne. Ce qui la caractérise est que, pour la première fois de l'histoire de l'humanité, les armes sont capables d'atteindre une population dans son héritage biologique. C'est en quoi j'estime l'arme nucléaire proprement diabolique. — Par le respect de la vie. Notez que je ne fais pas de la nature une idylle: le respect n'est pas la soumission béate, mais il vise à la préservation d'équilibres sans lesquels on court à la catastrophe. Or la religion du profit nous menace du pire.

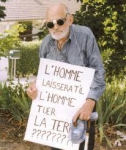

— Par le respect de la vie. Notez que je ne fais pas de la nature une idylle: le respect n'est pas la soumission béate, mais il vise à la préservation d'équilibres sans lesquels on court à la catastrophe. Or la religion du profit nous menace du pire.

Un guide avisé

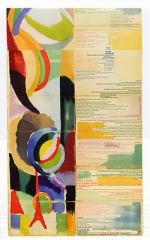

Un guide avisé Qu'il fasse flamber son nom une première fois avec ses mystiques Pâques ou qu'il nous entraîne dans ses grandes stances épiques du Transsibérien, qu'il brasse et brise et reconstruise le langage contemporain du «profond aujourd'hui» en poète moderne qui ne s'est jamais affilié pour autant à aucun «isme» esthétique ou politique, qu'il rêve de révolutionner l'art cinématographique, raconte sa guerre, nous emmène une fois de plus au bout du monde (par exemple à Sao Paùlo du Brésil, dans ses Feuilles de route inédites, où «seuls comptent cet appétit furieux cette confiance absolue cet optimisme cette audace ce travail ce labeur cette spéculation qui font construire dix maisons par heure de tous styles ridicules grotesques beaux grands petits nord sud égyptien yankee cubiste»), se reconnaisse foudroyé, renaisse ensuite en poète de la main gauche et nous laisse finalement en compagnie de Moravagine,de Dan Yack et de tant d'autres incarnations de son moi multiple — toujours Cendrars fait poésie de tout, dans l'orientation supérieure d'une cosmogonie poétique que le premier vers du Panama préfigure et concentre sous un rayon lustral: "Ce matin est le premier jour du monde"...

Qu'il fasse flamber son nom une première fois avec ses mystiques Pâques ou qu'il nous entraîne dans ses grandes stances épiques du Transsibérien, qu'il brasse et brise et reconstruise le langage contemporain du «profond aujourd'hui» en poète moderne qui ne s'est jamais affilié pour autant à aucun «isme» esthétique ou politique, qu'il rêve de révolutionner l'art cinématographique, raconte sa guerre, nous emmène une fois de plus au bout du monde (par exemple à Sao Paùlo du Brésil, dans ses Feuilles de route inédites, où «seuls comptent cet appétit furieux cette confiance absolue cet optimisme cette audace ce travail ce labeur cette spéculation qui font construire dix maisons par heure de tous styles ridicules grotesques beaux grands petits nord sud égyptien yankee cubiste»), se reconnaisse foudroyé, renaisse ensuite en poète de la main gauche et nous laisse finalement en compagnie de Moravagine,de Dan Yack et de tant d'autres incarnations de son moi multiple — toujours Cendrars fait poésie de tout, dans l'orientation supérieure d'une cosmogonie poétique que le premier vers du Panama préfigure et concentre sous un rayon lustral: "Ce matin est le premier jour du monde"...