Jean Ziegler fête, aujourd'hui, son 80e anniversaire. l'occasion de découvrir La face méconnue d'un grand intellectuel, communiste et croyant, qui fait honneur à la Suisse.

Qui est Jean Ziegler au fond ? Je me le suis demandé des années durant, avant de le rencontrer et de fraterniser autour de livres et de lettres que nous avons échangés, d'indignations et de passions partagées.

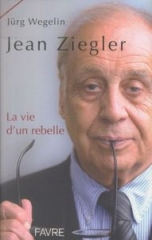

Dans une première biographie sympathique, Jürg Wegelin, ancien élève du prof de sociologie mais pas complaisant pour autant, a retracé les grandes lignes de la trajectoire du fils de sage famille bernoise entré en rébellion contre son père, "adopté" à Paris par Jean-Paul Sartre et devenant l'un des phares du tiers-mondisme et le critique radical de son pays "au-dessus de tout soupçon". L'engagement de l'intellectuel, le travail du député, le fracas des livres, les procès, la famille: tout y était, ou presque. Car la question subsiste : qui est Jean Ziegler "au fond", et quel est le noyau de sa personne ? Or il me confia, un jour, ce qui représente le noyau de la vie selon lui. À savoir: Dieu.

Dans une première biographie sympathique, Jürg Wegelin, ancien élève du prof de sociologie mais pas complaisant pour autant, a retracé les grandes lignes de la trajectoire du fils de sage famille bernoise entré en rébellion contre son père, "adopté" à Paris par Jean-Paul Sartre et devenant l'un des phares du tiers-mondisme et le critique radical de son pays "au-dessus de tout soupçon". L'engagement de l'intellectuel, le travail du député, le fracas des livres, les procès, la famille: tout y était, ou presque. Car la question subsiste : qui est Jean Ziegler "au fond", et quel est le noyau de sa personne ? Or il me confia, un jour, ce qui représente le noyau de la vie selon lui. À savoir: Dieu.

Parce que Jean Ziegler croit en Dieu. Cela pourrait étonner, chez un sociologue gauchiste qu'on imagine matérialiste à tout crin, mais c'est comme ça: Jean Ziegler est croyant. Et comme je lui demande ce qu'il répondrait à un enfant l'interrogeant sur la nature de Dieu, il me répond sans hésiter: l'amour.

Avant de préciser: " L'amour qui est en chacun de nous. Dans le Galilée de Brecht, l'assistant de l'astronome lui demande devant la nouvelle carte du ciel: mais où est Dieu ? Alors Galilée de lui répondre: "En nous, ou nulle part". Du même coup, cela scelle notre destin commun. Comme disait Bernanos: "Dieu n'as pas d'autre mains que les nôtres". Dieu existe au-delà de tout, mais sur terre il agit à travers nous: c'est une conviction qui m'habite depuis longtemps et qui ne cesse de se renforcer. L'humanisation est en cours, même si nous vivons encore dans la préhistoire de l'homme où l'exploitation, la concurrence effrénée, l'écrasement du pauvre dominent. L'amour s'oppose à cette logique, constituant le moteur même du capitalisme, pour lui substituer des valeurs de complémentarité et de solidarité".

Position chrétienne, à l'évidence. Mais comment expliquer que ce fils de juge bernois calviniste se soit converti au catholicisme après avoir claqué la porte de la maison ?

" C'est une décision qui date de mes jeunes années à Paris, explique-t-il alors. Quand j'ai commencé d'étudier sérieusement le marxisme. Or s'il respecte la religion pour son rôle social, Marx n'en perçoit pas la profondeur. À la même époque, j'ai trouvé des réponses plus satisfaisantes aux questions existentielles que je me posais auprès du Père jésuite Michel Riquet, ancien résistant, déporté à Mauthausen et Dachau. Si je suis resté communiste, je garde aussi une foi profonde, quoique traversée de doutes. Mais je déteste le Vatican et le faste indécent dans lequel se complaît sa gérontocratie. Quand je pense aux richesses inestimables accumulées à Rome et à tout ce qui pourrait être fait pour soulager la misère du monde, je me dis qu'il y a là plus que de l'hypocrisie: une vraie monstruosité ! C'est dire que je me suis toujours senti plus proche de "l'église invisible". Comme le disait Victor Hugo: "Je déteste toutes les églises, j'aime les hommes, je crois en Dieu."

Et les enfants là-dedans ? "Je suis comme les Africains: je ne les nomme pas !", s'exclame d'abord le père de Dominique, né en 1970. Et pourtant: "La naissance de notre fils a été comme le premier matin du monde. Ensuite, j'ai craint qu'il ne me traite comme je l'ai fait avec mon père, par le rejet. De fait je ne supportais pas les non-réponses de celui-ci, quand je lui désignais telle ou telle injustice et qu'il me répondait qu'on ne pouvait rien faire. Cela me révoltait. Avec mon fils, comme j'avais une totale mauvaise conscience par rapport à la double vie que je menais, entre sa mère que j'aimais toujours et ma deuxième femme Erica, qui est pour moi la passion absolue, je l'ai emmené avec moi dans mes voyages, dès ses 11, 12 ans et lui ai fait rencontrer toute sorte de personnages, de Thomas Sankara aux leaders cubains, entre beaucoup d'autres. Sa première pièce, Ndongo revient, est directement inspirée par un voyage que nous avons fait au Togo"...

Et les enfants là-dedans ? "Je suis comme les Africains: je ne les nomme pas !", s'exclame d'abord le père de Dominique, né en 1970. Et pourtant: "La naissance de notre fils a été comme le premier matin du monde. Ensuite, j'ai craint qu'il ne me traite comme je l'ai fait avec mon père, par le rejet. De fait je ne supportais pas les non-réponses de celui-ci, quand je lui désignais telle ou telle injustice et qu'il me répondait qu'on ne pouvait rien faire. Cela me révoltait. Avec mon fils, comme j'avais une totale mauvaise conscience par rapport à la double vie que je menais, entre sa mère que j'aimais toujours et ma deuxième femme Erica, qui est pour moi la passion absolue, je l'ai emmené avec moi dans mes voyages, dès ses 11, 12 ans et lui ai fait rencontrer toute sorte de personnages, de Thomas Sankara aux leaders cubains, entre beaucoup d'autres. Sa première pièce, Ndongo revient, est directement inspirée par un voyage que nous avons fait au Togo"...

Père et grand-père, l'infatigable pèlerin qui a été désigné, en 2000, comme rapporteur spécial de l'ONU pour le droit à l'alimentation, a été confronté maintes fois à l'enfance malheureuse. Mais comment a-t-il vécu cette déchirure ? Alors l'homme de coeur de conclure en homme de foi: "Bernanos dit qu'il ne faut jamais regarder la misère du monde sans prier. Durant les missions que j'ai menées autour du monde, je me suis forcé à ne jamais penser à nos petits-enfants: je me suis entraîné, véritablement, à l'altérité"...

Père et grand-père, l'infatigable pèlerin qui a été désigné, en 2000, comme rapporteur spécial de l'ONU pour le droit à l'alimentation, a été confronté maintes fois à l'enfance malheureuse. Mais comment a-t-il vécu cette déchirure ? Alors l'homme de coeur de conclure en homme de foi: "Bernanos dit qu'il ne faut jamais regarder la misère du monde sans prier. Durant les missions que j'ai menées autour du monde, je me suis forcé à ne jamais penser à nos petits-enfants: je me suis entraîné, véritablement, à l'altérité"...

Biographie

19 avril 1934 - Naissance de Hans Ziegler à Berne. Il grandit à Thoune.

1956 - Déménagement à Paris. Etudes de droit et de sociologie à la Sorbonne. Fréquente Jean-Paul Sartre qui le pousse vers l'Afrique.

1957 - Premiers longs voyages au Proche-Orient et dans les pays du Maghreb.

1965 - Mariage avec Wédad Zénié.

1970 - Naissance de Dominique Pascal Karim.

1976 - Parution d'Une Suisse au-dessus de tout soupçon. Affrontement autour de sa nomination au poste de professeur, confirmée en 1977 par le Conseil d'Etat.

1990 - Parution de La Suisse lave plus blanc. Hans Kop l'attaque en justice. Neuf procès suivront en 1997.

1997- Mariage avec Erica Deubler-Pauli. Parution de La Suisse, l'or et les morts.

2000 - Rapporteur spécial de l'ONU pour le droit à l'alimentation.

De la vie:

"Chaque matin est une merveille renouvelée, avec le sentiment d'être extraordinairement privilégié, qui nous responsabilise en même temps.

De la mort

"Quant à la pensée de la mort, elle est d'abord liée pour moi au sentiment panique de la fuite du temps. Comme disait Ramuz: "C'est parce que passe que tout est si beau". Et ce sentiment que tout passe ravive le regret de n'avoir plus le temps de guérir les blessures qu'on a causées. Aussi tout s'accélère avec l'âge. La mort est à la fois le total inconnu et peut-être la porte vers un bonheur plus grand encore"...

- La perception de la beauté est-elle universelle selon vous ?

- La perception de la beauté est-elle universelle selon vous ? - Qu’est-ce qui caractérise la vision chinoise à cet égard ?

- Qu’est-ce qui caractérise la vision chinoise à cet égard ? Celui qui a tout compris et le serine sans y être convié / Celle qui monte en chaire dès qu’elle y va de son commentaire / Ceux qui ont des avis sur tout et des opinions arrêtées surtout / Celui que tu n’as pas sonné tellement il est cloche / Celle qui porte la pensée juste à tailleur strict / Ceux qui n’ont jamais affabulé (mentent-ils) et sont donc plutôt à plaindre / Celui qui a autant d’humour qu’une borne / Celle dont le cœur fonctionne à l’essence 2T / Ceux qui décèlent la continuité parfaite entre concorde et discorde / Celui qui a appris à résister au désir émulateur en feignant de lui céder / Celle qui a peu de désirs mais beaucoup d’envies / Ceux dont la soif de transgression bute sur l’envie / Celui qui cite Derrida sans rouler les r / Celle qui a trouvé sous le divan des paquets d’envies refoulées par des clients

Celui qui a tout compris et le serine sans y être convié / Celle qui monte en chaire dès qu’elle y va de son commentaire / Ceux qui ont des avis sur tout et des opinions arrêtées surtout / Celui que tu n’as pas sonné tellement il est cloche / Celle qui porte la pensée juste à tailleur strict / Ceux qui n’ont jamais affabulé (mentent-ils) et sont donc plutôt à plaindre / Celui qui a autant d’humour qu’une borne / Celle dont le cœur fonctionne à l’essence 2T / Ceux qui décèlent la continuité parfaite entre concorde et discorde / Celui qui a appris à résister au désir émulateur en feignant de lui céder / Celle qui a peu de désirs mais beaucoup d’envies / Ceux dont la soif de transgression bute sur l’envie / Celui qui cite Derrida sans rouler les r / Celle qui a trouvé sous le divan des paquets d’envies refoulées par des clients

(Textes extraits de L'échappée libre, qui vient de paraître aux éditions L'Âge d'Homme. Disponible dans les librairies romandes.)

(Textes extraits de L'échappée libre, qui vient de paraître aux éditions L'Âge d'Homme. Disponible dans les librairies romandes.)