L’écrivain et dessinateur polonais Slawomir Mrozek s’est éteint le 15 août à Nice, à l’âge de 83 ans. Se sachant gravement malade, il avait choisi la Riviera française, il y a plus de dix ans de ça, pour y vivre ses dernières années, après un long exil en Europe occidentale puis au Mexique. De Laurent Terzieff, à Antoine Bourseiller ou Roger Blin, en France, et au Théâtre Kléber-Méleau de Lausanne, grâce à la fidèle passion de Philippe Mentha, son oeuvre de dramaturge-satiriste avait été bien défendue dans l'aire francophone. Ses Oeuvres complètes en français ont paru aux éditions Noir sur Blanc, à Lausanne et Paris.

Né le 29 juin 1930 à Borzecin, près de Cracovie, Slawomir Mrozek avait commencé par donner des dessins satiriques dans quelques journaux d’opposition dès l’âge de vingt ans. Il avait entrepris une série d’études, entre Beaux-Arts et Littératures ou Langues orientales, qu’il n’avait jamais menées à bien. Non qu'il fût un dilettante frivole. Mais à cette époque, dans ce pays, c’est le seul moyen d‘échapper à l’armée et à l’idéologie soviétique. Entrée en littérature avec de brèves nouvelles, le jeune Mrozek se fit connaître en Pologne par ses fables absurdes et caustiques,bien dans la tradition du cabaret polonais d'opposition - notamment à Cracovie. Il fut un temps, en Pologne où l’on disait : « C’est du Mrozek », comme nous disons : « C’est du Kafka ». Par la suite, il comprit ce que le théâtre lui offrait un espace de résistance dans toute l’Europe de l’Est. Son oeuvre dramatique a été jouée dans le monde entier.

Né le 29 juin 1930 à Borzecin, près de Cracovie, Slawomir Mrozek avait commencé par donner des dessins satiriques dans quelques journaux d’opposition dès l’âge de vingt ans. Il avait entrepris une série d’études, entre Beaux-Arts et Littératures ou Langues orientales, qu’il n’avait jamais menées à bien. Non qu'il fût un dilettante frivole. Mais à cette époque, dans ce pays, c’est le seul moyen d‘échapper à l’armée et à l’idéologie soviétique. Entrée en littérature avec de brèves nouvelles, le jeune Mrozek se fit connaître en Pologne par ses fables absurdes et caustiques,bien dans la tradition du cabaret polonais d'opposition - notamment à Cracovie. Il fut un temps, en Pologne où l’on disait : « C’est du Mrozek », comme nous disons : « C’est du Kafka ». Par la suite, il comprit ce que le théâtre lui offrait un espace de résistance dans toute l’Europe de l’Est. Son oeuvre dramatique a été jouée dans le monde entier.

Une rencontre avec Slawomir Mrozek, en avril 2003.

Slawomir Mrozek n'a rien à dire. Ce n'est pas moi qui ai la muflerie de le constater: c'est lui qui l'affirme avec un demi-sourire qui indique une éventuelle nuance. Trois quarts d'heure après un entretien qui eût fort bien pu se passer dans un agréable silence ponctué de chants d'oiseaux et de vrombissements d'avions...

Le maître polonais du «théâtre de l'absurde et de l'humour sur fond de désespoir», comme l'étiquettent volontiers les dictionnaires, ne joue pas de coquetterie en s'excusant de ne pas se prêter plus complaisamment au jeu standardisé de l'interview: il demeure fidèle à une ligne constante de son cheminement humain et de son oeuvre, qui l'a fait refuser (puis subvertir, au théâtre et dans ses nouvelles) la fausse parole de l'idéologie ou des conventions vides de sens, entre autres jeux de marionnettes. De cet exilé au long cours revenu à Cracovie où il vit désormais, il me semblait intéressant de recueillir, en premier lieu, l'impression que lui fait actuellement son pays.

Or sa première «esquive» dit à la fois son scrupule de ne pas donner dans les généralités et son souci de préciser sa position personnelle, liée à une expérience effectivement différente de celle de ses pairs restés au pays ou de ses concitoyens.«De l'état actuel de la Pologne, explique Slawomir Mrozek, je ne suis pas habilité à parler. J'ai vécu trente-trois ans en Italie, en France et au Mexique, et je suis rentré à demi-étranger. Pas plus que je ne suis tenté de revenir sur un passé qui m'a écoeuré et poussé à partir, je ne puis parler du présent ou des dernières décennies décisives pour la Pologne, de la fin des années 1970 à nos jours. En ce qui concerne ma situation personnelle, disons que je suis rentré chez moi à l'âge où il est bon d'y rester. J'ai eu la chance d'être très bien accueilli par mes compatriotes.»

Cet accueil, il faut le préciser, n'est que la conséquence d'une relation forte nouée dès la première pièce de Mrozek, La police (1954), avec le public polonais. Faisant partie de ces auteurs qui ont résolu de s'exprimer parce qu'ils estiment leur patrie en danger, Slawomir Mrozek a lutté contre la dictature communiste en humoriste venu au théâtre par la satire (textes courts et dessins), avant de brasser plus large et plus profond, comme en témoignent au moins deux chefs-d'oeuvre du théâtre contemporain, Tango et Les émigrés. Complètement interdite entre 1968 et 1972, et souvent en butte à des tracasseries proportionnées à sa popularité (on autorisait par exemple ses pièces, tout en annonçant au public une carence de billets), l'oeuvre de Mrozek ne saurait être limitée à sa dimension politique.«Il n'y a que durant ce que les Occidentaux ont appelé l'«état de guerre» que j'ai publié, dans la revue Kultura (éditée à Paris mais constituant un phare de l'intelligentsia polonaise), des textes explicitement politiques. Même si je me sentais le devoir d'intervenir, cette forme de réaction ne me plaisait pas. Réagir contre la violence par des cris d'indignation ne m'a jamais paru suffisant ni intéressant.»De fait, tant les nouvelles que le théâtre de Slawomir Mrozek «travaillent» la substance du langage et des situations humaines avec une puissance révélatrice qui va bien au-delà du discours politicien ou journalistique.

Son humour est celui d'un formidable médium de la comédie humaine, qui ne lutte pas pour un «isme» contre un autre. Issu de la génération Staline, dont il a magnifiquement incarné les affres dans Le portrait (notamment avec le personnage du stalinien délateur torturé par le remords), Slawomir Mrozek considère, aujourd'hui, que l'acte décisif de sa vie d'homme et d'écrivain a été celui de quitter son pays. «Cela m'a sauvé. Je suis sûr que si je n'avais pas émigré et que j'avais vécu ces trente-trois années sous la dictature, j'en serais sorti déformé...»

Les OEuvres complètes de Slawomir Mrozek sont publiées aux Editions Noir sur Blanc. Certains recueils de nouvelles importants, comme L'Eléphant, Les Porte-plume ou La Vie est difficile, ont paru chez Albin Michel.

Le nouveau directeur artistique Carlo Chatrian, déjà connu des festivaliers pour ses mémorables rétrospectives, a comblé les cinéphiles en leur proposant cette année l'intégrale des films de George Cukor et en gratifiant un autre grand créateur, Werner Herzog, d'un Léopard d'honneur. Alors que dix de ses films (dont plusieurs docus saisissants) étaient présentés, le cinéaste-aventurier allemand a marqué la Piazza de sa forte présence, autant que le mythique Christopher Lee cassé sur sa canne, la toujours sublime Faye Dunaway ou la non moins craquante Jacqueline Bisset, sans oublier Anna Karina et Victoria Abril...

Le nouveau directeur artistique Carlo Chatrian, déjà connu des festivaliers pour ses mémorables rétrospectives, a comblé les cinéphiles en leur proposant cette année l'intégrale des films de George Cukor et en gratifiant un autre grand créateur, Werner Herzog, d'un Léopard d'honneur. Alors que dix de ses films (dont plusieurs docus saisissants) étaient présentés, le cinéaste-aventurier allemand a marqué la Piazza de sa forte présence, autant que le mythique Christopher Lee cassé sur sa canne, la toujours sublime Faye Dunaway ou la non moins craquante Jacqueline Bisset, sans oublier Anna Karina et Victoria Abril... La Suisse très présente

La Suisse très présente

Palmarès controversé

Palmarès controversé Quant au Tableau noir du Vaudois Yves Yersin, il a eu droit aussi à quatre mentions et autres prix, après un accueil extrêmement chaleureux des non spécialistes en salle. Le prix du public à Gabrielle, de la Québecoise Louis Archambault, autre émouvante plongée dans le monde des handicapés, rappelle enfin que le goût des gens, à Locarno, a droit de cité autant que celui des spécialistes...

Quant au Tableau noir du Vaudois Yves Yersin, il a eu droit aussi à quatre mentions et autres prix, après un accueil extrêmement chaleureux des non spécialistes en salle. Le prix du public à Gabrielle, de la Québecoise Louis Archambault, autre émouvante plongée dans le monde des handicapés, rappelle enfin que le goût des gens, à Locarno, a droit de cité autant que celui des spécialistes...

Né le 29 juin 1930 à Borzecin, près de Cracovie,

Né le 29 juin 1930 à Borzecin, près de Cracovie,

Comme on s'en doute, le cinéma selon Basil de Cunha reste, sinon marginal, en tout cas hors norme et lié à une expérience-limite.

Comme on s'en doute, le cinéma selon Basil de Cunha reste, sinon marginal, en tout cas hors norme et lié à une expérience-limite.

Bref, après quatre premiers films prospectant les multiples aspects de la réalité humaine, de la passion romantique selon Lenz (2006) à l'autofiction de Day is done, (2011), en passant par I was a swiss banker, (2007) Thomas Imbach poursuit une oeuvre se jouant des genres et des formes à l'enseigne d'un vrai cinéma d'auteur.

Bref, après quatre premiers films prospectant les multiples aspects de la réalité humaine, de la passion romantique selon Lenz (2006) à l'autofiction de Day is done, (2011), en passant par I was a swiss banker, (2007) Thomas Imbach poursuit une oeuvre se jouant des genres et des formes à l'enseigne d'un vrai cinéma d'auteur.

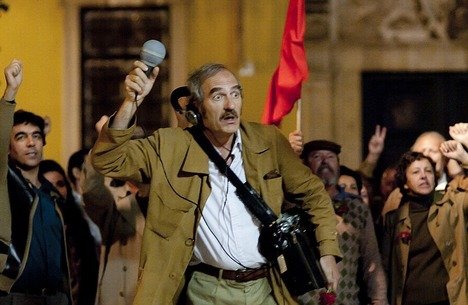

Seulement voilà: le propos de Jean-Stéphane Bron est tout autre que de dénoncer: il tient essentiellement à montrer, et d'abord que Blocher n'est en rien comparable à Hitler. En cinéaste sachant faire signifier un cadrage, il montre par exemple Christoph Blocher, au col du Gothard, encadré d'agents de sécurité, faisant un discours aux pierres ! On verra bien entendu, sur les plans suivants, le public fervent du tribun, comme on le retrouvera au long de son périple électoral. Mais les images parlent, autant que le rappel des faits évoquant la trajectoire économico-politique du bonhomme, entre bonnes affaires avec l'Afrique du Sud de l'apartheid et juteux contrats avec la Chine totalitaire. Rappelant clairement les étapes de la carrière du self made man, Jean-Stéphane Bron n'accumule pas les données documentaires comme dans

Seulement voilà: le propos de Jean-Stéphane Bron est tout autre que de dénoncer: il tient essentiellement à montrer, et d'abord que Blocher n'est en rien comparable à Hitler. En cinéaste sachant faire signifier un cadrage, il montre par exemple Christoph Blocher, au col du Gothard, encadré d'agents de sécurité, faisant un discours aux pierres ! On verra bien entendu, sur les plans suivants, le public fervent du tribun, comme on le retrouvera au long de son périple électoral. Mais les images parlent, autant que le rappel des faits évoquant la trajectoire économico-politique du bonhomme, entre bonnes affaires avec l'Afrique du Sud de l'apartheid et juteux contrats avec la Chine totalitaire. Rappelant clairement les étapes de la carrière du self made man, Jean-Stéphane Bron n'accumule pas les données documentaires comme dans  L'expérience Blocher

L'expérience Blocher

Belle façon, pour l'ancien projectionniste du cinéma d'Aubonne, devenu prof à l'ECAL et réalisateur des plus doués de la nouvelle génération du cinéma suisse, de rendre hommage à Jacqueline Veuve qui a "marrainé" ses premiers pas de cinéaste. Deux jours plus tôt et sur la même scène, la même complicité entre générations était manifestée par la toujours très belle Faye Dunaway félicitant le nouveau directeur artistique Carlo Chatrian de faire, à Locarno, une si bonne place au jeune cinéma.

Belle façon, pour l'ancien projectionniste du cinéma d'Aubonne, devenu prof à l'ECAL et réalisateur des plus doués de la nouvelle génération du cinéma suisse, de rendre hommage à Jacqueline Veuve qui a "marrainé" ses premiers pas de cinéaste. Deux jours plus tôt et sur la même scène, la même complicité entre générations était manifestée par la toujours très belle Faye Dunaway félicitant le nouveau directeur artistique Carlo Chatrian de faire, à Locarno, une si bonne place au jeune cinéma.  C'est parti sur le ton doux-acide de

C'est parti sur le ton doux-acide de  l'équipe

l'équipe