On se régale à la lecture de Paris-Brest…

On ne sait pas trop à quoi ça tient, mais il y a quelque chose d’irrésistible dans Paris-Brest, le nouveau roman de Tanguy Viel, qui tient à la fois à l’horreur de la situation et à son comique imprévisible, sans compter le bonheur de sa phrase et la poésie singulière de ses évocations. Il y est question, dans une ville affreuse (Brest reconstruite l’a été de façon affreuse), d’un jeune Candide mal tombé question famille, entre une mère froidement dominatrice et imbue de ses principes bourgeois, et un père faible livré à l’opprobre de toute la ville à la suite d’un scandale footballistico-financier. Dès son enfance, Louis a été humilié par l’entraîneur des Poussins locaux, qui a décidé qu’il ne serait jamais un grand footballeur, et par sa mère le traitant d’imbécile après sa chute dans le bassin d’un jardin municipal. Au début du roman, on ne sait rien de tout ça, sinon que les parents du narrateur se trouvent exilés en Languedoc-Roussillon tandis que Louis reste auprès de sa grand-mère devenue richissime sans le vouloir après s’être montrée aimable envers un très très vieux client du Cercle Marin où elle a ses habitudes, Albert de son prénom.

Chassés au sud pour un trou de 14 millions dans les comptes du Stade Brestois, les parents de Louis vont vivre trois ans loin de la grand-mère aux œufs d’or (dix-huit millions) sur laquelle veille son petit-fils préféré tandis que son frère s’engage dans une carrière de footballeur. Louis fait un peu office de concierge pour son aïeule, laquelle a promis à Albert, après la mort de celui-ci, dûment advenue, de garder sa femme de ménage, Madame Kermeur, flanquée de son fils, dit le fils Kermeur, âme damnée du narrateur, que la mère de celui-ci, qui n’aime pas les pauvres, a fait renvoyer de l’école après un vol dans un supermarché. On ne va pas entrer dans le détail de ce « roman familial » à la fois parodique et tout à fait plausible, aux personnages finement ciselés et aux situations explosives dès lors que l’argent de la vieille a rendu un peu d’espoir de réhabilitation à la mère de Louis, lequel explique au fils Kermeur, son envahissant ami, que pour elle « le monde est une sorte de grand cercle et au milieu il y a une montagne d’argent et sans cesse des gens entrent dans le cercle pour essayer de gravir la montagne et planter un drapeau en haut »…

Le bonheur de cette lecture découle de plusieurs de ses composantes, à commencer par son endiablement narratif à récurrences rageuses rappelant parfois un Thomas Bernhard à la française. Et puis il y a la combinatoire de ladite narration, ingénieuse et décapante à la fois. Le roman familial est en effet celui que nous avons en mains, mais le texte manuscrit transporté comme une bombe par Louis, qui revient pour un Noël à Brest après son établissement à Paris et son début de carrière d’écrivain, dans la maison cossue en bord de mer acquise par ses parents avec l’argent de la grand-mère claquemurée dans un grenier; et, troisièmement, le récit virtuel de «la vie» elle-même, que le lecteur reconstitue à sa façon. Or les divers plans de la narration se combinent parfaitement dans le temps du roman et ses espaces, impliquant aussi les interférences redoutables entre la «vérité» de l’observateur romancier, espion redouté des familles («est-ce que tu parles de nous ?»), et les versions de chacun, parfois aussi plausibles que celle-là. Tout cela rendu avec une malice cruelle, mais frottée d'un zeste de tendresse et surtout de gaîté vache à l’anglaise. Le roman qui en résulte scintille enfin de mille facettes sans se réduire à un exercice de virtuosité, tant il est incarné, sensible, imprégné de cette bonne méchanceté qui caractérise les humoristes profonds.

Tanguy Viel. Paris-Brest. Minuit, 2009, 189p.

-

-

Pierre-Alain Tâche en chemin

COUP DOUBLE Un nouveau recueil et un Plan-Fixe éclairant.

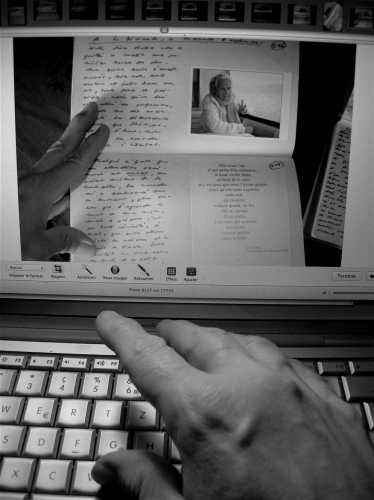

L’œuvre sereine et lumineuse de Pierre-Alain Tâche, poète lausannois qui fut magistrat judiciaire et reste très présent dans la vie culturelle lausannoise, s’enrichit aujourd’hui, conjointement, d’un trente-sixième ouvrage et d’un plan-fixe, en dialogue avec notre confrère Charles Sigel.

« La clairière où l’enfant a compris / qu’il est des choses infinies /demeure un lieu vaste et sacré », écrit le poète dans Forêt jurée, son dernier recueil orné de beaux pastels de Martine Clerc, son épouse. Or c’est dans une même «clairière» que se déroule, en un peu moins d’une heure, la conversation enregistrée le 12 septembre 2008, où Pierre-Alain Tâche, souriant et tranquille, mais aussi aigu et dense par son verbe, évoque d’abord sa trajectoire de rejeton de gens ordinaires (grand-père paysan, père dans le commerce pharmaceutique, peu de livres à la maison), snobé au collège pour ses culottes courtes mais repéré dès le gymnase, par André Guex, pour ses dons littéraires, vite concrétisés dans un premier recueil, Greffes, paru à sa vingt-deuxième année, en 1962. Choisissant le Droit « par défaut », avocat puis magistrat judiciaire (juge cantonal de 1981 à 2002), Pierre-Alain Tâche aura donc vécu ce «grand écart» entre les dossiers de la justice et le royaume de la poésie, à la fois plus intérieur et grand ouvert sur les jardins du monde.

Tôt convaincu, notamment par Jacques Chessex, que la poésie doit engager toute la personne, le poète a vécu celle-ci comme un chemin à parcourir, en constante évolution. Du vers irrégulier mais ciselé, parfois même précieux, de ses débuts, à une poésie de plus en plus naturelle et libre, en apparence (en réalité bien composée et tenue), l’œuvre est marquée par les deux instances du Lieu (référence à L’Arrière-pays d’Yves Bonnefoy, plus encore qu’à Roud ou Jaccottet, autres proches) et de l’Instant, moment-clef de l’expérience sensible, entre fuite du temps et éternité.

Petit regret : qu’aucun livre n’apparaisse en cours de conversation, juste cités au passage. Mais le dialogue renvoie, pour l’essentiel, à la « Vallée offerte comme un livre ! » du dernier recueil réitérant la « confiance en la vie qui va »…

Pierre-Alain Tâche. Forêt jurée. Pastels de Martine Clerc. Empreintes,87p.

Pierre-Alain Tâche, poète et magistrat. Plans-Fixes 1239. Première projection le 26 février, à 18h.30, à la Cinémathèque suisse, Casino de Montenon, Lausanne. -

Pensées de l’aube (29)

À Pierre-Alain Tâche

Du retour. – Il fit tellement nuit cette nuit-là, tellement froid et tellement seul que l’éveil leur fut comme un rivage qu’ils atteignirent à genoux, puis il fallut se lever et ils se levèrent, il fallut paraître dans les villages et les villes et sourire, parler, travailler avec tous ceux-là qui s’étaient trouvés tellement seuls dans le froid de cette nuit-là…

De la purification. – Le mot aliénation, du mot aliéné, évoquant la maison où l’on tourne en rond en gesticulant à cris terribles, t’était resté de la fin de soirée au zapping halluciné par tant d’imbécillité laide partout, et ce matin tu te purifies la mémoire dans l’eau froide de la fenêtre ouverte de cette page de poésie : « Vallée offerte comme un livre En elle je m’inscris, dans les failles du jour : la montagne y respire au revers de mes mots »…

De l’apaisement. – A présent laisse-toi faire par la vie, lâche prise le temps d’un jour en ne cessant de tenir au jour qui va, ne laisse pas les bruyants entamer ta confiance, ne laisse pas les violents entacher ta douceur, confiance petit, l’eau courante sait où elle va et c’est à sa source que tu te fies en suivant son cours…

Image : L’Armanet, huile sur panneau de Floristella Stephani. La citation est de Vallée, poème du dernier recueil de Pierre Alain Tâche, Forêt jurée, paru chez Empreintes en janvier 2009. -

Jacques Chessex en fait trop…

En 1942, un sordide assassinat à caractère antisémite fut commis, dans une écurie du paisible bourg vaudois de Payerne, par un groupe de pauvres types entraînés par deux ou trois fanatiques hitlériens, dont un certain pasteur Lugrin. Arthur Bloch, marchand de bestiaux juif établi à Berne mais venu à la foire de Payerne ce jour-là, fut attiré dans un guet-apens et massacré sur place avant d'être découpé en morceaux, ses restes bientôt engloutis dans le proche lac de Neuchâtel. Ainsi les émules locaux du Führer prétendaient-ils lui faire plaisir à la veille de son anniversaire. Sûrs de leur fait, ils s'y prirent si grossièrement que tous (sauf le sinistre pasteur) furent promptement arrêtés et condamnés à de lourdes peines. Or, ayant passé sa prime enfance en ces lieux, Jacques Chessex a été marqué par ce crime affreux. Après l'avoir déjà évoqué dans certaines proses, il y revient dans Un juif pour l'exemple, récit d'une centaine de pages qui s'est arraché en Suisse romande: après un mois, l'ouvrage s'est déjà vendu à plus de 30.000 exemplaires. Si la qualité du livre n'est pas en cause, le marketing déployé par l'écrivain laisse songeur. Etablissant des parallèles douteux entre le destin de son père (lui-même écrivain et notable impliqué dans une affaire de moeurs, qui s'est suicidé) et celui du pauvre Juif Arthur Bloch, bouchoyé de la plus odieuse façon, Chessex en arrive aujourd'hui à prétendre que le crime de Payerne préfigure Auschwitz. Et de gesticuler pour que la Municipalité, 70 ans après les faits, débaptise sa place principale pour la consacrer à la mémoire de Bloch. Et de faire l'impasse sur ceux qui, antérieurement, ont documenté cette affaire aux riches implications sociales et morales, affirmant dans 24 Heures qu'il détient la "paternité" du crime de Payerne. C'est donc dans les colonnes du même quotidien que je me suis permis cette amicale mise en garde...

Jacques Chessex a signé, avec Un juif pour l’exemple, un livre qui fera date au double titre de la littérature et du témoignage « pour mémoire ». Lorsque l’écrivain nous a annoncé, en décembre dernier, le sujet de ce nouveau roman, nous avons un peu craint la «resucée» d’un drame déjà évoqué sous sa plume, notamment dans Reste avec nous, paru en 1965, et c’est donc avec une certaine réserve que nous avons abordé sa lecture, pour l’achever d’une traite avec autant d’émotion que d’admiration. La terrible affaire Bloch pourrait certes faire l’objet d’un grand roman plus nourri que ce récit elliptique, mais le verbe de Chessex, son art de l’évocation, sa façon de réduire le drame à l’essentiel, touchent au cœur.

Cela étant, avec tout le respect que mérite l’écrivain, et même à cause de l’estime que nous portons à son œuvre, comment ne pas réagir à certaines postures que nous lui avons vu prendre ces jours au fil de ses menées promotionnelles, et notamment en s’arrogeant la « paternité » du crime de Payerne (lire notre édition du 18 février), traitant avec dédain le travail documentaire qui aboutit à un film référentiel de la série de grands reportages de Temps présent, en 1977, réalisée par Yvan Dalain et Jacques Pilet, et au livre de celui-ci sous-intitulé (sic) Un juif pour l’exemple ?

Que Jacques Chessex ne mentionne par cette double source dans son roman n’est pas choquant à nos yeux. Un grand sujet n’appartient pas à tel ou tel, surtout dans un travail de mémoire. Cependant, affirmant lui-même qu’il était «sur le coup» avant Dalain et Pilet, Jacques Chessex pourrait faire croire qu’ Un Juif pour l’exemple n’est qu’un «coup» et qu’il s’agit d’occulter tout concurrent. Or son livre vaut mieux que ça!

Une scène saisissante, dans Un Juif pour l’exemple, évoque le triple aller et retour d’Arthur Bloch, attiré dans une écurie par ses assassins, qui hésite avant de conclure le marché fatal. Nous imaginions cet épisode inventé par l’écrivain, or c’est du film de Dalain et Pilet qu’il est tiré. Il va de soi que ce détail n’entache en rien le mérite de Chessex, mais que perdrait celui-ci à saluer le travail d’autrui ? À cet égard, la posture de Chessex nous a rappelé celle du cancérologue médiatique Léon Schwartzenberg qui, un soir, après une émission de télévision à laquelle participait un jeune romancier médecin de notre connaissance, lui téléphona pour lui dire : cher confrère, le cancer à la télévision, c’est moi !

Dans le même élan écrabouilleur, Jacques Chessex s’est répandu récemment, dans l’émission radiophonique Le Grand Huit, en propos consternants sur l’état de la littérature romande actuelle, concluant à son seul mérite exclusif et à l’inexistence d’aucune relève. Ainsi, le même écrivain qui prétend défendre la mémoire collective, piétine ceux qui, à leur façon, contribuent à la culture commune. Plus rien ne se fait après nous: telle est d'ailleurs la chanson triste des grands créateurs de ce pays virant aux caciques, de Tanner et Godard à Chessex. Or nous osons le dire à celui-ci : cette posture est indigne de toi, frère Jacques : ton œuvre vaut mieux que ça !Cette chronique a paru dans l’édition de 24Heures du vendredi 20 février 2009.

-

Pensées de l'aube (28)

De ce chant. - Le mot LUMIÈRE ainsi me revient à chaque aube avec le souvenir de toujours du chant du merle, alors même qu’à l’instant il fait nuit noire et que c’est l’hiver, et plus tard je retrouverai la lumière de ce chant dans celui de Jean-Sébastien Bach, mais à présent tout se tait dans cette chambre obscure où me reviennent les images et les mots que précèdent les lueurs et les odeurs…

De ces oasis. - Le mot CLAIRIÈRE me revient avec la neige de ce matin, qui éclaire la nuit d’une clarté préludant au jour et dont la seule sonorité est annonciatrice de soulagement et de bienfait, la neige est une clairière dans la nuit, de même que la nuit est une clairière dans le bruit…

De ce qu’on voit. - Une fois de plus, à l’instant, voici l’émouvante beauté du lever du jour, l’émouvante beauté d’une aube d’hiver bleu pervenche, l’émouvante beauté des gens le matin, l’émouvante beauté d’une pensée douce flottant comme un nuage immobile absolument sur le lac bleu neigeux, l’émouvante beauté de ce que ne voit pas l’aveugle ce matin, les yeux ouverts sur son secret...Image: Philippe Seelen

-

Pensées de l'aube (27)

De la tentation. – Il n’y aurait plus rien, rien ne vaudrait plus la peine, tout serait trop gâté et gâché, tout serait trop lourd, tout serait tombé trop bas, tout serait trop encombré, on chercherait Quelqu’un mais personne, on regarderait autour de soi mais personne que la foule, on dirait encore quelque chose mais pas un écho, on se tairait alors, on se tairait tout à fait, on ferait le vide, on ferait le vide complet et c’est alors, seulement - seulement alors…

De la grâce. – Cela reviendra ou pas, cela te viendra ou pas, cela te sera donné ou pas, cela montera de toi ou cela te fondra dessus ou pas, cela te pèse de savoir que c’est le contraire du poids mais qu’en sais-tu ? Que sais-tu de ça ? Comment pourrais-tu même en parler ? Et comment le reconnaître si c’est là ? Et ce serait cette enfance ? Ce serait cette présence ? Ce serait cette légèreté - ce ne serait que ça ?

Du premier geste. – Tes outils seraient là et tu les verrais en ouvrant les yeux, tu les verrais et ce serait comme si c’était eux qui te regardaient, ce matin sans espoir – pensais-tu, ce dernier matin du monde – pensais-tu, ce matin du dernier des derniers qui aurait perdu jusqu’à son ombre, tes outils seraient encore là et leur désir te reviendrait…

Image : Philip Seelen -

Pensées de l’aube (26)

Pour Damien

Du métier des mots. – Les mots te savent, ce matin un peu plus qu’hier et c’est cela, le temps, je crois, ce n’est que cela : c’est ce qu’ils feront de toi ces heures qui viennent, c’est le temps qui t’est imparti et que tu vas travailler, petit paysan de la nuit, les mots sont derrière la porte de ce matin d’hiver et ils attendent de toi que tu les accueilles et leur apprennes à écrire, petit instit de nos régions éloignées, les mots ont confiance en toi, laisse-les te confier au jour…

De la résurgence. – Tu me dis que les sarments sous la neige, les pieds de vigne alignés en bon ordre le long de la pente enneigée, tu me dis que cela t’évoque la mort, et tu me racontes, alors, tu me racontes tes soirs, là-bas, à la tombée de la nuit, quand la lumière s’en allait et que tu revenais par les anciens jardins, à travers cette odeur, et qu’ils t’apparaissaient dans la pénombre, les bras dressés des morts déterrés par les chiens, tu me racontes cela en souriant de ce sourire de ceux qui n’ont pas oublié, et nous nous taisons alors en songeant à Kigali sous la neige et à ses morts alignés en bon ordre…

De l’incompréhensible. – On me dit ce matin encore que tout obéit à la volonté de Dieu, ces corps en plaies, ces corps ratés de naissance, ces corps ne portant même pas leurs têtes et ces têtes te regardant d’en bas, on arrive dans l’Institution par de longs couloirs sans yeux, le nouveau jour est lancé et c’est reparti pour les râles voulus par Dieu: ce sera la même folie et le même chaos insensé, louée soit ta Création Seigneur Très Bon, on me dit ce matin encore que tu bénis ces corps sans croix pour les porter – et je reste sans voix…

Image : Philip Seelen -

Le Valais de coeur d'Alain Bagnoud

ENTRETIEN L’écrivain quasi quinqua revient avec Le Jour du dragon, très vivante évocation autobiographique de la bascule des «seventies», à Chermignon.

Alain Bagnoud, issu d’une tribu valaisanne comme les a peintes Maurice Chappaz dans son Portrait des Valaisans, a connu de l’intérieur cette société que le sociologue Uli Windisch étudia, à Chermignon, dans un essai au titre significatif, Lutte de clans, lutte de classes. C’est là que Bagnoud est né, en 1959, et que se déroulait déjà La Leçon de choses en un jour, parue en 2006, épatante chronique d’un adieu à l’enfance. Avec Le Jour du dragon, l’initiation sociale de l’adolescent se prolonge entre fanfare, messe et potes, débats politiques et surboum, premier baiser et premier joint…

- Qu’est-ce quoi vous a poussé à cette double entreprise autobiographique ?

- C’est l’âge... La maturité m'a fait m'interroger sur mon passé et a donné un autre sens aux questions qu'on se pose tous, il me semble: Qu'est-ce que je suis? Qu'est-ce qu'il y a en moi de semblable aux autres? De différent? Qu'est-ce qui me relie aux hommes et qu'est-ce qui me sépare d'eux? L'autobiographie, ça permet de chercher assez directement des réponses à ça. De confronter celui qu'on croit avoir été avec les circonstances, de se demander en quoi elles nous ont formés et en quoi on a pu échapper aux déterminismes. De voir ce qui est commun en nous à toutes les périodes. Donc de rechercher qui on est.

- Est-ce que c'est un moyen d'atteindre une vérité ?

- De la reconstituer pléutôt. Ou alors de la constituer. On se recrée par la mémoire, on se réécrit un destin ou une existence par la forme qu'on lui donne en l'utilisant comme matériel d'écriture, en la modifiant forcément. On se resaisit de soi-même, c'est comme si on se refaisait, si on s'appropriait. De nouveau. Et puis il y a la question de la vocation.

- La question de savoir pourquoi l'on devient écrivain?

- Oui. Cette envie est peut-être assez fréquente, mais enfin, ça me stupéfie toujours que certains y arrivent. Parce que c'est difficile, vous le savez, il y a beaucoup plus d'appelés que d'élus. C'est un appel, mais aussi un travail, et il y a une position à prendre par rapport à soi-même et un rapport avec la langue à trouver. Ce n'est jamais donné. Il y a une maturation à faire. J'aimerais comprendre comment j'ai cherché ma voie dans le langage.

- En quoi la communauté que vous décrivez a-t-elle changé depuis les années que vous évoquez ?

- Les différences sont énormes. Moi, je suis né dans un petit village de 170 habitants où tout le monde connaissait les grands-parents, les arrières-grands-parents de chacun. On était tous plus ou moins cousins, au deuxième, troisième degré. Cette homogénéité a disparu. Beaucoup de filles et de fils sont partis, et des inconnus ont acheté des maisons. La communauté est très amincie. Avec cet amincissement, il y a toute une idéologie, des normes, des obligations qui se sont évaporées. Et puis il y a eu une transformation historique. Mes grands-parents étaient nés presque encore au Moyen Age: ils soignaient des terres pour d'autres, avaient peu d'outils, pas d'argent, ne connaissaient rien de l'extérieur...

- Quelles ont été les difficultés techniques que vous avez rencontrées pour ces deux récits ?

- La composition d'abord. Il fallait s'arranger pour que ça ne soit pas un simple recueil de souvenirs disparates. C'est pour ça que j'ai donné à chaque livre le cadre d'une journée, en tâchant de donner une direction, de hiérarchiser le texte pour que ça avance dans une direction précise. Et puis, autre difficulté: le langage. La nature même de ce qui était évoqué, ce monde villageois, je ne voulais pas en donner une image savante ou méprisante ou extérieure. Ça m'a incité à simplifier, à adopter un ton neutre, souvent oral, un peu amusé parfois. En tout cas pas savant ou exagérément littéraire.

- Entendez-vous développer plus avant ce « tableau » de votre pays ?

- Oui. Le projet initial, c'était un cycle de sept livres qui se passaient tous les sept ans. Bon, ça ne va pas se faire, en tout cas pas sous cette forme. Parce que si les âges de sept, quatorze et vingt-et-un ans tombent bien pour représenter l'enfance, l'adolescence et la jeunesse, ça se gâte après. Pour l'instant, je travaille au troisième volet. Le passage à la grande ville et à l'université. Après, on verra.

- Comment votre entourage (et le Valais) a –t-il reçu ces deux ouvrages ?

- Étonnamment bien. J'avais un peu d'appréhension, même si j'avais fait lire les textes à ma famille. Il y a quand même des attaques franches contre un système local pas très transparent et des personnages qui pourraient se reconnaître. Mais les gens ont apprécié. Par nostalgie en partie, peut-être, mais aussi parce que nous partageons le même humour, et qu'il fait passer bien des choses.

- Quel est, pour vous personnellement, l’héritage de Maurice Chappaz, et quels autres auteurs vous tiennent-ils lieu de « guides » éventuels ?

- Chappaz, quand j'étais adolescent, c'était le maître, l'exemple à suivre. Cette langue dense, forte, solaire. Cette présence dans le canton. Ce mélange de thèmes locaux et universel. Il montrait qu'on pouvait parler d'un lieu sans verser dans le régionalisme ou la complaisance. Sinon, il y a des écrivains que je relis constamment. Ramuz, Céline, Stendhal. Proust surtout.

- Qu’avez-vous à cœur de transmettre ?

- Peut-être qu'il faut refuser de parler les langages convenus qu'on essaie de nous imposer. Tout conspire à nous emprisonner, à nous rapetisser. Langage de la pub, celui des entreprises, celui des idéologies, celui des groupes, des communautés. Il faut voir plus loin, notamment dans les livres. En les fréquentant, il me semble que chacun peut trouver sa propre langue, dans laquelle il peut se réaliser, qui peut lui permettre de dire ce qu'il a de personnel, de singulier. Et je ne parle pas ici seulement pour ceux qui veulent écrire, mais pour tout le monde…

Un dragon à pattes d’éléphant

Après la chronique quasiment « exotique » de La Leçon de choses en un jour, évoquant une enfance villageoise de la fin des années 60, Alain Bagnoud aborde, avec Le jour du dragon, correspondant aux festivités initiatiques de la Saint-Georges, une matière personnelle et collective beaucoup plus délicate à traiter : une adolescence en province, d’une musique à l’autre : entre trompette de fanfare et guitare électrique. Dire la mutation de toute une société à travers la mue d’un ado touchant à l’âge d’homme, et le dire en restituant à la fois le langage de la tribu et les nouvelles façon de parler correspondant au vent nouveau soufflant d’Amérique, n’est pas une sinécure pour qui veut échapper à la fois aux clichés et au documentaire sociologique. Le tout est de trouver la bonne distance et le ton juste, à quoi parvient Alain Bagnoud avec une sorte de générosité souriante, mais jamais sucrée, de malice et d’honnêteté, autant que de netteté dans la peinture. Slalomer, en un jour, entre fanfare du clan doré (qui fait la pige aux argentés, ces nuls…) et copains à récentes collections de 33tours, paternel excité par sa première voiture et tonton bâtisseur, pudeurs de puceau et mécaniques roulées à l’instar des plus délurés, fidélité familiale et tentation de rejoindre la boum ou l’atelier de tel artiste bohème – tout cela ne va pas de soi dans un récit suivi. Or Alain Bagnoud, jouant à merveille de l’alternance des temps et des points de vue, y parvient avec autant de naturel que d’ironique et tendre empathie.

Alain Bagnoud. Le Jour du dragon. L’Aire, 264p.

Alain Bagnoud. Le Jour du dragon. L’Aire, 264p.

Portrait d'Alain Bagnoud: Pascal Frautschi.