De la muflerie actuelle

De la muflerie actuelle

S’il est un signe de la vulgarité des temps qui courent, c’est bien celui qui ponctue la jactance de certaines et certains dont l’obsession est d’assener plus que d’exposer ou d’argumenter, étant entendu que ce qui est dit est dit et que ça ne se discute pas: point, barre.

Cette expression hideuse, dérivée du langage-moignon des mails et des SMS, me semble plus haïssable encore que les formules du discours militaire qu’une seule résume avec le même effet que « point, barre », à savoir : rompez.

Qu’un officier m’ordonne: rompez me paraît cependant dans l’ordre de sa fonction et je ne discute pas : je romps sans plier après avoir pris la position de repos, et je me casse.

Mais qu’une cheffe de projet de telle boîte publicitaire, qu’un rédacteur en chef adjoint impatient de grimper encore, que des cadres moyens ou leurs adjointes et adjoints utilisent la formule « point ,barre » me paraît un premier indice de leur probable incompétence et de leur stupidité latente, voire de leur éventuelle dureté d’âme, ce qui est plus grave.

L’expression « point, barre », formulée dans la langue de Pascal et de La Fontaine, doit être extirpée de sa pratique même la plus usuelle, de même que la langue de Goethe et de Rilke doit être purifiée du calamiteux « Punkt, schluss »… Fin du sermon. Point, barre, pauv'con, casse-toi !

-

-

Voilà

Sur un trait de langage

On entend beaucoup de « voilà » dans le discours actuel, comme en d’autres temps on a entendu « j’veux dire » ou «vous voyez ce que j’veux dire ? ». Or ce « voilà », plus univoque et catégorique, est peut-être significatif d’une époque où l’on ne se soucie plus tant de savoir si son interlocuteur « voit» ou pas ce que nous voulons lui dire. Chacune de nos phrases est ainsi ponctuée d’un « voilà », et voilà : c’est à prendre ou à laisser…

Le metteur en scène Untel, sur France-Culture, présente ce matin sa nouvelle réalisation donnée pour un must du festival d’Avignon. Et de préciser en toute simplicité et modestie : Ce que j’ai voulu faire c’est simplement ceci, voilà. C’est simplement ceci et cela qu’il me semble important de faire aujourd’hui. Voilà. Je ne sais pas si nous y avons réussi, mais l’équipe y a mis toute son énergie, voilà. Et dans la foulée la comédienne Unetelle, qui tient le rôle-titre dans le spectacle d’Untel, témoigne à son tour : Moi aussi je pense que c’est important aujourd’hui de dire ceci et cela et de donner ainsi du sens à notre faire. Voilà : c’est le sens du spectacle de Jean-Fabrice, et c’est ce que nous avons tenté de montrer, moi et mes camarades, avec toute notre énergie. C’est vraiment ça que nous avons voulu montrer en toute modestie et simplicité. Voilà… -

Une beauté convulsive

-

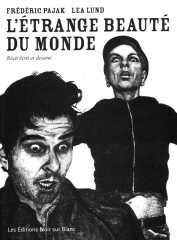

Après Sailor et Lula : Pajak et Léa. Braqueurs d’émotion et de talent à canon double. Wanted !

C’est un livre doux et dur, un livre pur et fou que L’étrange beauté du monde de Léa Lund et Frédéric Pajak, formidable quatre-mains d’amour. Je l’ai lu d’une traite, sans pouvoir m’arrêter tout en soulignant les phrases de Pajak et en rugissant de jalousie (bonne jalousie) devant les dessins de Léa. « Nous ne nous séduisons plus, car nous nous connaissons trop », écrit Pajak. « Et pourtant – pourtant. La vie nous colle l’un à l’autre. Nous vivons toujours au bord extrême de notre amour, là où nous guette la rupture. Tout ce qu’il y avait de romantique en nous est claudiquant. Toute innocence s’est évanouie depuis longtemps. Mais nous nous aimons ». On ne les croit pas tant sur parole que pièces en mains, au défilé des dessins de Léa qui se pose illico en femme fauve mangeant une banane pendant que ces messieurs luttent à la culotte (coutume populaire suisse), avant de nous entraîner dans le défilé du monde avec une étonnante vitalité expressive (crayon, fusain, lavis, originales mises en espace, surprenants cadrages) tandis que Frédéric précise : « C’est certain, tout couple est une énigme, une fragilité. L’amour se confond à la haine, l’affection à la lassitude, et ce pacte vieux comme le monde relève à la fois de la comédie et du drame. Dans ce livre sans règle du jeu, les images se mêlent aux phrases et parfois viennent rappeler qu’une histoire s’est racontée entre nous ».

Et cela encore avant de parler d’autre chose que de soi et soi : « Nous nous trahissons aussi. Nous nous manquons, même lorsque nous sommes ensemble, c’est-à-dire tout le temps ou presque. Nous nous voyons trop. Nous ne nous supportons plus. A peine nous éloignons-nous l’un de l’autre que nous nous téléphonons, pour être certains de coexister. Notre amour est une aliénation, mais quel amour ne l’est pas ».

Les dessins de Léa le montrent à leur façon, qui vont de la convulsion à l’accord, du combat à la poésie au fil de la vie déclinée dans tous ses traits et attraits. Léa n’est pas là pour « illustrer » les mots de Pajak, ni celui-ci pour faire contrepoint à ses images à elle. L’ensemble fusionne dans une espèce de musique graphique émanant d’un même creuset mais où chacun reste libre, et c’est comme ça qu’ils se racontent ensemble en se croisant parfois et se suivant des bords du Léman à Cape Town via l’Italie qui leur arrache des accès de dépit amoureux (lui) et des élans de lyrisme paysager en noir et blanc (elle), et la vie va, une mère s’arrache à eux au fil d’une page bouleversante, des enfants leur étaient arrivés, ils évoquent en passant leurs curiosités et découvertes, Lafargue (du Droit à la paresse) ou les rives du Léman, la prêtresse d’amour Maria de Naglowska ou une pension au Piémont, les amours de Stendhal et les architectures parisiennes stylisées et des quantités d’arbres et de choses vues, pour finir en étrange beauté au fin fond de l’Australie où des Redwinged starlings, genre choucas de mer, ne se nourissent plus que de frites-mayonnaise (la civilisation…) tandis que Dollar Brand pianote pour l’éternité et quelques pelés, merveilleuse page encore avant la conclusion : « Quel bonheur de se jeter dans notre propre vide »…

C’est un livre à parcourir comme une maison aux mille fuites et horizons, un paysage plein d’appartements et de recoins, un vêtement à transformations, un corps multiple, un cœur ardent, et Marina Tsvetaeva conclut : « L’âme, je la sens nettement au milieu de la poitrine. Elle est ovale comme un œuf et quand je soupire, c’est elle qui respire »…

Léa Lund et Frédéric Pajak. L’étrange beauté du monde. Récit écrit et dessiné. Noirs sur Blanc, 269p. -

-

La passion des extrêmes

Hugo Claus, Maître flamandHugo Claus, disparu en mars dernier, était très légitimement considéré comme le plus grand auteur belge néerlandophone, cité depuis des années parmi les nobélisables possibles de la littérature européenne. Déployant de multiples dons d'expression, l'écrivain était aussi à l'aise dans le roman que dans le poème en pleine pâte, le théâtre ou le cinéma, et son œuvre de peintre, amorcée dans la mouvance du groupe Cobra, fit l'objet d'une monographie conséquente.

Artiste baroque et frondeur, Hugo Claus s'est toujours opposé au conformisme de classe, de parti ou de secte, à l'écoute des individus singuliers ou déviants, qui vivent une passion hors norme ou se trouvent isolés, voire rejetés par le groupe social du fait de tel ou tel trait d' « anormalité ». Parent à cet égard d'un Faulkner ou d'une Flannery O'Connor, Claus se distingue aussi, comme ces deux grands auteurs américains, par une écriture poétique étincelante et très concentrée, qui le fait exceller particulièrement dans la nouvelle ou le roman bref. Les meilleures preuves en sont, dans la vingtaine de ses livres traduits, et avant même le fameux Chagrin des Belges, les inoubliables récits de L'espadon (De Fallois, 1989) et du recueil intitulé L'empereur noir (De Fallois, 1993), ou encore cette sombre merveille que représente La rumeur (De Fallois, 1997), et enfin les trois récits réunis dans Le dernier lit, dont les personnages ont pour point commun de vivre au bord d'un abîme.

La protagoniste de la nouvelle éponyme s'adresse, dans une sorte de lettre-récit, à sa vieille mère haïe qui l'a chassée de chez elle après l'avoir couvée et adulée pour mieux exploiter son talent d'enfant-pianiste prodige, n'admettant jamais ensuite qu'elle devienne indépendante et s'entiche, horreur, d'autres femmes que sa génitrice. A fines pointes elliptiques, mêlant les temps et les plans d'une histoire se construisant un peu comme un film mental, l'auteur nous fait percevoir les tenants du drame presque en même temps qu'adviennent ses terribles aboutissants.

Moins noire, mais non moins grinçante, et se rapportant à une situation tout aussi extrême, La tentation réinvestit l'univers, qui a souvent fasciné Claus, de la passion mystique. En l'occurrence, on sourit de connivence à l'observation des menées de Sœur Mechtilde, entrée dans les ordres après avoir perdu son premier enfant et qui se mortifie et se flagelle pour mériter l'amour fou qu'elle voue à son divin fiancé, refusant de se laver (« Qu'il se détourne de moi, qu'il se pince les narines, qu'il reconnaisse: elle est excrément !») et se fichant pas mal des réformes du Vatican (les sœurs folâtrent désormais en jupe courte, et « les hosties sont cuites à l'étranger »), non sans incarner, grâce à ses visions et à ses stigmates, la véritable attraction du tourisme religieux en Flandre-Occidentale ...

Comme nous l'avons relevé à propos du premier de ces trois récits, la forme de ceux-ci est marquée, plus que précédemment, par le souci de dire plus avec moins de mots, au fil de raccourcis qui requièrent l'attention vive du lecteur. Cette économie radicale de l'expression s'accentue encore, dans Une somnambulation, du fait de l'altération du langage vécue par le protagoniste, qu'on sent dans la situation souvent décrite des victimes de la maladie d'Alzheimer. Sans indication clinique d'aucune sorte, et avec un mélange singulier de tendresse et d'humour, Hugo Claus nous fait vivre, à fleur de mots pourrait-on dire, la dégradation de la communication verbale, qui n'exclut pas la persistance, voire le développement chaotique, d'autres formes d'échange. Ainsi, des phénomènes assez proches de ceux qu'a décrits un Martin Suter dans Small World, spécifiquement liés à l'Alzheimer, trouvent ici une résonance plus générale et plus troublante à la fois, liés à une sorte de cancer verbal où « les mots endommagés se multiplieront ».

Hugo Claus. Le dernier lit. Récits. Traduit du néerlandais par Alain van Crugten. Editions Bernard de Fallois, 210 pp. E -

La Russie reconnaissante

Sur la tombe de Nabokov

Vladimir Nabokov est mort le 2 juillet 1977 à l’hôpital cantonal de Lausanne. Ses cendres reposent actuellement dans une grande tombe, avec celles de Véra Nabokov, au cimetière de Clarens, non loin de Montreux où l’écrivain passa les dernières années de sa vie; à quelques pas en outre de celle d'Oscar Kokoschka.

L'an dernier, à l’occasion de la venue d’une importante délégation d’auteurs russes au Salon international du Livre de Genève, certains d’entre eux ont fait le voyage de Clarens pour fleurir la tombe des Nabokov. Parmi eux se trouvait Mikhaïl Chichkine, auteur de La suisse russe, passionnante chronique des relations entre les Russes et la Suisse. On y trouvera, notamment, un aperçu de l’immense considération posthume vouée à l’œuvre d’une des plus grands romanciers du XXe siècle, et quelques pages détaillant ses derniers mois, jusqu’à sa première défaite au Scrabble, face à sa sœur…

Mikhaïl Chichkine. La Suisse russe. Fayard, 2007.

Photo de la tombe de Véra et Vladimir Nabokov : Philip Seelen -

Ceux qui veillent

Celui que la jactance universelle n’atteint pas / Celle qui brave la mesquinerie / Ceux que la jalousie rend bêtes et méchants / Celui qui sait que cette société va dans le mur / Celle qui lit des poèmes de Cesare Pavese pour se laver de la saleté multimédiatique / Ceux qui renoncent à tout ce qui les distrait de Cela / Celui que rien ne trouble dans son psaume quotidien / Celle qui entre en ascèse de travail à la sente des Fouines / Ceux qui n’attendent plus le Nouveau Produit / Celui qui cherche un nom à sa joie matinale / Celle qui aime marcher seule dans les forêts de mélèzes entre la mi-septembre et fin octobre / Ceux que la bonté de leur confrère au visage de grand brûlé font conclure à son besoin de compensation affective / Celui qui reste une énigme aux yeux de ses proches / Celle qui découvre enfin la beauté du regard de son chien Patou / Ceux qui vont peindre ensemble des bords de voies de chemin de fer et des terrains vagues / Celui que Van Beethoven délivre de la jactance de ses collègues cambistes / Celle que nulle bassesse de ses associées ne touche plus / Ceux qui ne voient pas ce qui ressuscite à tout moment / Celui qui souhaite en somme la catastrophe qu’il décrit dans ses livres à succès / Celle que l’insuccès de son dernier roman incite à penser que la France n’est plus ce qu’elle fut / Ceux que leur ferveur commune transporte de gaîté enfantine / Celui qui découvre un monde par les yeux de son nouvel ami / Celle qui préfère la voix de Johnny Cash à celle de Luciano Pavarotti mais n’ose pas le dire en présence de sa cousine Gilberte doctorante en musicologie qui terrorise toute la tribu des Vallotton / Celui qui évite désormais toute forme de clabaudage / Celle qui se détache peu à peu de tous ceux qui la critiquent depuis qu’elle passe tant de temps (trop de temps, pensent-ils) à lire / Ceux qui continuent d’écrire sans savoir pourquoi, etc.

Aquarelle JLK: l'Olivier de Pézenas -

Sollers le pied léger

Sur Une vie divine

«Encore une journée divine !», s’exclame Winnie au lever de rideau d’Oh les beaux jours de Beckett, et c’est en somme ce qu’on se répète, trente guerres et quelques génocides plus tard, en lisant Une vie divine de Philippe Sollers: que la vie est un cadeau, sans doute empoisonné pour à peu près tout le monde, mais à quoi nous nous accrochons, même aussi empêtrés que Winnie dans notre tas de misère.

La contemplation navrée de celui-ci, par les temps qui courent, imprègne l’esprit du siècle d’une mélancolie désenchantée, genre spleen destroy dont le plus symptomatique interprète, dans la littérature française récente, est un Michel Houellebecq. Or c’est à l’exact antipode que, malgré son soutien loyal de pair aîné à l’auteur de La possibilité d’une île, se situe Philippe Sollers dans Une vie divine, dont les constats sur le monde contemporain, aussi virulents que ceux de l’amer Michel, aboutissent à une attitude absolument opposée, laquelle consiste à célébrer cela simplement que voit Winnie enfoncée dans son tas et que tous nous découvrons chaque matin : « L’horizon est radieux, le soleil brille, jamais un jour n’a été plus beau. Les mots sont des cailloux frais, l’eau les caresse ».

Lieux communs d’un littérature qui « positive » ? Pas du tout. Plutôt : effort de présence et travail de chaque instant visant à ressusciter contre tout ce qui pèse et nous tue : notre paresse et notre déprime, notre lassitude et notre désabusement, notre nihilisme en un mot que l’époque flatte en nous soufflant que rien n’a d’importance que bouffer et baiser et nous remplir les poches de pognon, alors qu’un philosophe un peu dingue n’en finit pas de nous envoyer de drôles de SMS ou de fax ou de mails que nos déchiffrons en continuant de stresser un max et qui nous souhaitent « un bonheur bref, soudain, sans merci », ou «les pieds ailés, l’esprit, la flamme, la grâce, la grande logique, la danse des étoiles, la pétulance intellectuelle, le frisson lumineux du Sud – La mer lisse – la perfection »…

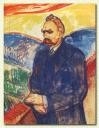

Une vie divine est le grand roman solaire – il faudrait plutôt dire conversation, carnet de croisière, essai-gigogne, livre-mulet, exercice de mimétisme, work in progress phénoménologique et poétique à la fois – du retour de Nietzsche, surgi de son suaire à la page 52 sous les initiales de M.N., « instruit par l’épouvantable saloperie du 20e siècle (dont 70 ans passés au goulag) » et revivant, ses livres battant des ailes autour du lecteur, sous la plume d’un écrivain-philosophe du début du XXIe siècle flanqué d’une Nelly (très ferrée elle aussi en questions suressentielles, non moins que bien dans son corps) et d’une Ludi (la femme-fille à croquer dont la jeunesse stimule son fringant compagnon), radieuse trinité faisant la pige à l’humanité humanitaire, au bénéfice d’un nouvel homme à venir, mais lequel ?

On sait ce que fut la grande affaire de Nietzsche : de libérer l’humanité d’un Dieu mort selon lui et d’une morale mortifère – d’un culte de la nécessité et de la société bel et bien massifiées et mondialisées de nos jours, à l’enseigne d’une nouvelle religiosité consacrant tous les simulacres.

Lecteur admirable, et prosateur étincelant aux fulgurantes fusées, Sollers vit ici Nietzsche comme une nouvelle possibilité de liberté, qui nous vaut de très belles pages (sur l’esprit d’envie et de ressentiment du nihiliste, la musique, le French kiss à pleines lèvres qu’il oppose au froid culte du cul, la vulgarité, les bonheurs menus et foisonnants de la vie qui va, les billets de Sade en taule, les oiseaux ou l’Evangile de Jean transposé au présent…) frappées au sceau d’un égotisme impérial qu’on pourrait croire celui d’un cynique absolument dédaigneux des vicissitudes de la vie, voire d’un Paon littéraire soucieux de sa seule brillance.

Or à lire attentivement Une vie divine, cette superbe et cette morgue tendent à s’adoucir et à s’humaniser, hors de tout sentimentalisme, au fil d’une « histoire » dont le « héros », prof maladif à outrance se rêvant Dionysos, surmontant toutes les poisses et les crasses de ses semblables, nous murmure lui aussi en éternel retour: « encore une journée divine »…

Philippe Sollers. Une vie divine. Gallimard, 524p. -

Virginal

Madame Mère reniflait ces portulans humides avec avidité bien avant que je ne susse de quoi il retournait. La semence de ce jeune homme était surabondante, dira-t-elle plus tard en Assemblées des Propriétaires, avec le manque total de retenue qui caractérise souvent la femme établie.

À moi il m’a semblé d’abord que cela sentait la pêche. Non, ce n’était pas la pêche : c’était l’amande que cela sentait, l’amande douce, plus exactement la fleur d’amandier dans le vent tiède, le verger tout blanc des matinées de printemps, et je me fourrais le nez là-dedans à mon tour, et je voyais plein d’étoiles, et je ne pensais pas que cela sortît de moi - je me figurais plutôt que c’était d’un rêve que cela s’était épanché de mes nappes.

Longtemps ainsi cela s’épancha par mes rêves jamais notés, mais qui me reviennent parfois du tréfonds à l’insu de mes épouses jouant ensemble au SCRABBLE en quête de mots osés.

Enfin je redécouvre depuis peu ce plaisir pris à la chasteté par les curés et les joueurs d’échecs, quand le corps endormi fait l’amour au sommeil.

Image: Françoise Widoff.