Entretien avec Mikhaïl Chichkine. Zurich, le 31 août 2007.

Avec Le cheveu de Vénus, écrit entre Zurich et Rome, fêté en Russie et traduit en Chine après avoir été déclaré « meilleur livre de l’année », Mikhaïl Chichkine signe un grand roman marqué au sceau du génie poétique.

C’est un extraordinaire concert de voix que le troisième roman de Mikhaïl Chickkine, après La Prise d’Ismail (Fayard, 2004) qui lui valut déjà le Booker Prize russe. Amorcé à Zurich dans un bureau d’accueil pour requérants d’asile où le protagoniste (comme l’auteur d’ailleurs) fait office de traducteur, un jeu vertigineux de questions-réponses plonge le lecteur dans la mêlée du monde et des siècles, de Tchétchénie en Grèce antique, via la Russie blanche d’une cantatrice centenaire et Rome où mènent tous les récits. Déjà connu du lecteur francophone pour sa mémorable virée Dans les pas de Byron et Tolstoï (Paru chez Noir sur Blanc et lauréat du Prix du meilleur livre étranger 2005), et pour son captivant panorama de La Suisse russe (Fayard, 2006), Mikhaïl Chichkine incarne la nouvelle littérature russe dans ce qu’elle de moins frelaté. C’est sur une terrasse d’Oerlikon que nous l’avons rencontré à la veille de son départ pour les Etats-Unis, où il va passer quatre mois.

- Quelle sorte d’enfant avez-vous été ?

- On ne me l’a jamais posée en interview, mais c’est une bonne question. Je crois que tous les écrivains ont la même enfance, plus solitaire que les autres, passée à jouer avec les livres. Ils lisent, et ensuite, n’ayant plus de livres avec lesquels jouer, ils en écrivent. Mes parents étaient séparés. Ma mère, prof de littérature et directrice de l’école que je fréquentais, n’avait pas de temps à me consacrer. Mais les livres étaient là, dont mon frère, de six ans mon aîné, était lui aussi fou. Lorsque j’avais douze ans, c’est lui qui m’ révélé les auteurs interdits. Des grands écrivains comme Pasternak ou Mandelstam étaient alors proscrits ou introuvables, sauf en versions épurées. Lorsqu’il s’est agi de dissidents à la Sakharov ou Soljenitsyne, mon frère est entré en conflit avec ma mère, que sa fonction obligeait à être du parti, lequel symbolisait pour nous la société du mensonge. Je me suis bientôt rallié à mon frère, qui s’est retrouvé en prison à cause de ses idées. Quant à l’écriture, j’y ai accédé de manière presque inconsciente, puisque j’ai composé mon premier roman à neuf ans. Il faisait une page. Ma mère, d’abord ravie, a changé de visage lorsqu’elle a lu ce que j’avais écrit, me recommandant aussitôt de parler plutôt de choses que je comprenais. Le thème de mon roman était la séparation… Depuis lors, je n’écris hélas qu’à propos de choses que je ne comprends pas. (Rires)

- Pourquoi avez-vous choisi d’étudier l’allemand ?

- Je ne l’ai pas choisi : j’aurais préféré l’anglais. Mais au lycée, c’étaient les meilleurs qu’on choisissait dans la section anglophone, et les autres étaient bons pour l’allemand. Je n’étais pas mauvais élève, mais ma mère m’y a poussé pour faire taire les autres parents qui voyaient en moi une graine de dissident. Quoi qu’il en soit, cela m’a permis de découvrir Max Frisch, qui m’a fasciné en tant que premier représentant de la littérature occidentale. Ensuite j’ai lu en allemand Rilke et Hermann Hesse, entre autres granfds auteurs.

- D’entre ceux-ci, lesquels ont le plus compté pour vous ?

- Comme adolescent, je ne pouvais lire que les classiques russes ou les auteurs soviétiques conventionnels, qui écrivaient une langue morte. Par ailleurs, certaines parties des œuvres de Boulgakov, de Babel ou de Platonov étaient accessibles. A seize ans. J’ai découvert un livre russe qui m’a estomaqué par son travail sur la langue : L’école des idiots de Sacha Sokolov, célébré par Nabokov. Des classiques aux modernes, ensuite je crois avoir tout lu de ce qui importe dans la littérature russe. Celle-ci m’apparaît comme un grand arbre. Les racines plongent dans la Bible et les textes sacrés. Le tronc est constitué par la littérature du XIXe siècle, et du tronc se jettent des branches et des rameaux dont nous sommes les petites feuilles vivantes et vibrantes… Au XXe siècle, il y a le rameau d’un génie sans descendance : Platonov. Une autre branche va de Tchékhov à Bounine, Nabokov et Sokolov, et c’est là au bout que pousse mon propre millimètre de feuillage…

- Votre livre est saturé de traces de contes, de légendes, de mythes et d’histoires de toute sorte. Cela remonte-t-il à votre enfance ?

- Pas vraiment, car les contes russes que nous lisions n’avaient plus rien de la source populaire, tout aplatis qu’ils étaient par les écrivains soviétiques. C’est plutôt comme adulte que je me suis intéressé à la source folklorique, notamment avec les contes réunis par Afanassiev. Cela étant, c’est à toutes les sources que je m’abreuve dans Le cheveu de Vénus, que j’ai conçu comme une sorte de « livre des livres ». J’ai voulu concilier, en outre, les deux traditions russe et occidentale. Dans la tradition, qui est celle du « petit homme » à la Gogol, l’auteur aime son personnage, comme un Dieu aimant ses créatures. Cette chaleur caractérise à mes yeux la littérature russe. A la littérature occidentale, j’ai emprunté l’art et les techniques complexes du roman contemporain.

- Entre Dostoïevski le « nocturne » et l’apollinien Tolstöi, comment vous situez-vous ?

- Dostoïevski est pour moi le plus « vital », mais littérairement Tolstöi est beaucoup plus important pour moi. Ceci dit, je refuse de choisir entre les deux. La prose de Dostoïevski est très mauvaise, que le français améliore peut-être ? (rires). Dès que j’ouvre un livre de Tolstoï, en revanche, je ne puis m’arrêter…

- Qu’avez-vous ressenti après avoir achevé Le cheveu de Vénus ?

- C’est mon troisième roman. Pour chacun d’eux, il m’a fallu six ou sept ans de travail, après quoi je me suis senti chaque fois dévasté, au milieu d’un monde en ruines, famille comprise. Après mon premier roman, j’ai pensé que j’avais tout dit. Puis le temps a passé, occupé à la rédaction d’un essai « de transition ».

- Pourquoi vous êtes vous installé en Suisse ?

- C’est à Moscou que j’ai rencontré ma première femme, traductrice originaire de Zurich, et nous y sommes venus pour lui simplifier la vie, avec notre enfant. J’ai donc écrit mes quatre livres les plus importants en Suisse, où je réside depuis 1995.

- Quelle impression vous font les Suisses ?

- Au commencement, je voyais en effet des Suisses, puis je n’ai plus vu que des êtres humains. C’est en général comme ça que ça se passe quand on séjourne dans un autre pays que le sien, nicht wahr ?

- Dans quelle mesure le protagoniste du roman, traducteur du russe dans un bureau d’accueil de requérants d’asile zurichois, est-il Mikhaïl Chichkine ?

- Comme le plus souvent dans un roman, c’est à la fois la même personne et un tout autre personnage…

- Quel a été le « sentiment » déclencheur du roman ?

- Le premier sentiment découlait de l’insatisfaction dans laquelle m’avait laissé La prise d’Ismail, mon roman précédent. Le thème principal du roman était la conquête de la vie. Le père, dans ce roman, dit au fils qu’on doit prendre la vie comme une place forte. La conquête se faisait à la fois à travers l’enfantement et les mots. Lorsque je suis venu en Suisse, se sentiment d’une vie à conquérir m’a quitté. A l’image de la « place forte » s’est substituée celles du temps et de la mort. C’est là contre que j’avais à combattre désormais. Le cheveu de Vénus est une lutte contre la mort par les mots, mais les mots eux-mêmes doivent être revivifiés. Et pour cela il n’y a que l’amour. En exergue, en complément d’une citation de Baruch, j’ai conclu sur une sentence de mon cru: « Car le Verbe a créé le monde et par le Verbe nous ressusciterons ». Dans ce livre se déversent toutes les cultures et se mêlent les voix de gens qui ont vécu en de multiples lieux et à de multiples époques.

- La femme joue un rôle très important dans votre roman. Le personnage de l’institutrice est-il inspiré par votre mère ?

- En partie. Plus largement, il incarne le sentiment maternel « à la russe », car les institutrices soviétiques remplaçaient la mère et marquaient les enfants par leur façon de « dire le monde ». C’est une incarnation de la patrie. La « matrie » russe (rires)… L’autre personnage du roman, Bella Dimitrievna, la chanteuse de romances qui a traversé tout le XXe siècle, a une source personnelle Peu avant sa mort, ma mère m’a en effet remis son journal. Alors qu’elle était étudiante, elle l’a tenu à l’époque la plus noire du stalinisme. Or elle ne disait rien des arrestations, des procès ou des camps. Cela m’a choqué et c’est ça qui m’a donné l’idée de développer ce journal d’une femme qui ne pense qu’à être aimée. J’ai voulu montrer que le silence de cette femme sur l’époque n’était pas de l’égoïsme mais une forme de combat vital contre les ténèbres. En outre, ce personnage répond à mon besoin de toujours de savoir ce qu’est une femme. Un romancier peut facilement s’identifier à un personnage masculin, mais une frontière le sépare de la femme, et j’ai voulu franchir cette frontière en rédigeant le journal de Bella. Lorsque j’étais en Suisse, j’ai pensé que je devais faire quelque chose avec ces archives familiales de ma mère, confiées à mon frère dont la maison de campagne a été détruite pas le feu. Cela m’a choqué et donné l’impulsion de composer ce journal d’une femme opposant son besoin d’amour à l’horreur du monde. Un autre modèle du personnage est une chanteuse célèbre, amie de mon père, qui a bel et bien vécu cent ans : Ysabella Yourieva, qu’on a redécouvert à l’époque de la perestroïka. Elle n’a rien raconté de sa vie, et je ne savais rien de Rostov, mais j’ai rencontré un vieil émigré à Lausanne qui avait beaucoup écrit sur cette époque. C’est de là que je sais tant de choses sur les lycées de jeunes filles de Rostov (rires).

- Un autre grand thème du roman est la trace de l’homme subsistant par l’écriture…

- Oui, songez à ces générations qui se sont succédées depuis l’Antiquité, dont rien ne reste, sauf quelques écrits. Mon personnage lit l’Anabase de Xénophon, et tout à coup, dans le flux du roman, les noms de héros grecs se confondent avec ceux des habitants massacrés d’un village tchétchène. C’est ainsi que se perpétue la mémoire de l’humanité…

- Que désignez-vous exactement par l’expression Mlyvo ?

- On trouve ce terme dans les livres traitant de mythologies sibériennes, qui désigne un « autre monde ». J’en ai un peu varié le sens, dans l’optique d’un monde parallèle, souterrain ou double, sans l’expliquer clairement. Mais les Russs eux-mêmes ne comprennent pas cette notion de Mlyvo. Or je pense que tout ne doit pas forcément être expliqué. Mon traducteur préféré, qui est chinois et sait le russe mieux que moi, m’a dit après avoir lu le roman qu’il l’avait lu et n’y avait rien compris. En fait, je n’écris pas de la prose mais de la poésie. Lorsque je parle la langue de Bella, c’est une chose à laquelle je me tiens, mais dès que je me laisse aller à ma langue, alors j’écris vraiment sans comprendre. Selon les manuels de russe, je dois mal écrire, mais toute poésie est fausse selon les manuels…

Mikhaïl Chichkine. Le Cheveu de Vénus. Traduit du russe (admirablement) par Laure Troubetzkoy. Fayard, 444p.

Portrait de Mikhaïl Chichkine: Yvonne Böhler

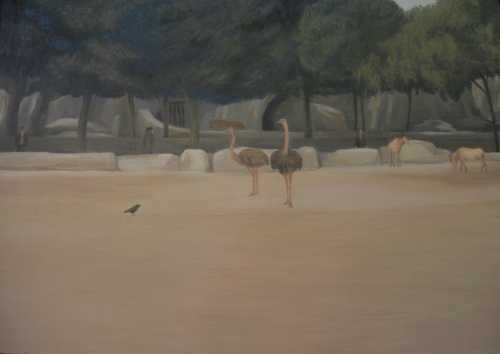

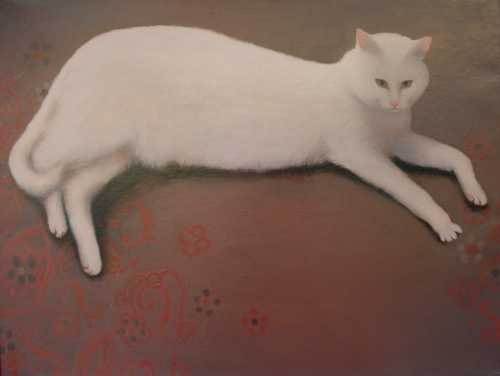

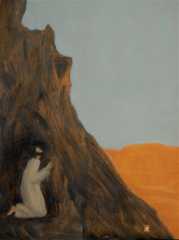

C’est aussi, qui garde notre sommeil, ce Christ solitaire au Golgotha sous un ciel de sang. Ce sont deux baigneuses proustiennes sur la plage de Trouville, évoquant une miniature de Manet. C’est ce soleil d’hiver sur les sables d’Ostende.

C’est aussi, qui garde notre sommeil, ce Christ solitaire au Golgotha sous un ciel de sang. Ce sont deux baigneuses proustiennes sur la plage de Trouville, évoquant une miniature de Manet. C’est ce soleil d’hiver sur les sables d’Ostende.