Toute l’Italie est là, et toute notre adolescence de lecteurs de romans-photos, en ces années cinquante où nous collectionnions, assorties à chaque paquet d’odorant chewing-gum, les effigies polychromes d’Ava Gardner et de James Dean, de Gary Cooper et de Nathalie Wood, dont les plus âgés avaient vu, au cinéma de quartier Le Colisée, La loi du Seigneur ou La fureur de vivre.

Toute l’Italie est là, et toute notre adolescence de lecteurs de romans-photos, en ces années cinquante où nous collectionnions, assorties à chaque paquet d’odorant chewing-gum, les effigies polychromes d’Ava Gardner et de James Dean, de Gary Cooper et de Nathalie Wood, dont les plus âgés avaient vu, au cinéma de quartier Le Colisée, La loi du Seigneur ou La fureur de vivre.

Il n’y avait alors qu’une télévision dans le quartier où les plus jeunes, une fois par semaine et moyennant le versement de cinquante centimes, suivaient les épisodes de Lassie chien fidèle, mais déjà les plus grands s’en allaient en stop de par les routes - et jusqu’en Italie parfois...

-

-

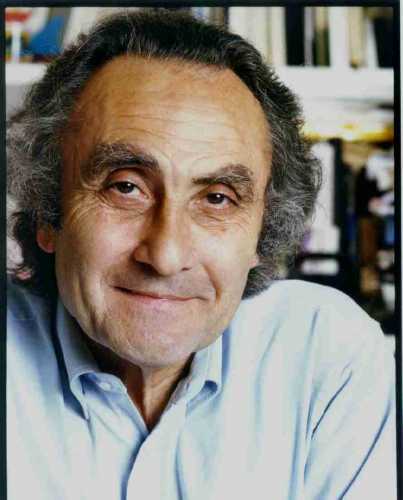

Simenon n’est-il qu’un phénomène ?

Un romancier populaire, et l'un des plus populaires au monde, peut-il être un bon écrivain ? Est-il concevable qu'un auteur, à qui il arrivait d'écrire cinq à dix romans en une année, dont un seul eût suffi à établir une réputation, puisse ne pas être un faiseur, voire un pisse-copie ?

Ces questions n'ont cessé de nourrir, dans le monde littéraire, la suspicion envers l'oeuvre extraordinairement fertile de Georges Simenon, même si certains de ses pairs lui vouaient la plus naturelle admiration. André Gide le premier, qui lui manifesta autant de respect professionnel que d'affectueuse attention, l'avait écrit: "Il est le plus grand de tous... le plus vraiment romancier que nous ayons en littérature". Et Williamn Faulkner surenchérissait: "J'adore lire Simenon. Il me fait penser à Tchékhov".

Beaucoup cependant, en France surtout où l'on continue de séparer la "pure" littérature, destinée à quelques-uns, de celle qui touche le moins lettré des lecteurs, ont classé une fois pour toutes le romancier prolifique dans la catégorie "policière", autant dire de la sous-littérature. D'ailleurs, prétendent les plus doctes, Simenon n'a "pas de style".

Le plus cocasse, à ce propos, est cependant que la très stylée Colette fut la première, à la lecture des textes de Georges Simenon, à lui conseiller de "faire moins littéraire", devinant que cet écrivain était de la race rare de ceux qui en disent le plus avec le moins. Le professeur Jacques Dubois, qui a établi l'édition Pléiade des romans de Simenon, ne dit pas autre chose: que le "style" de Simenon n'a rien certes qui brille comme le style de Proust ou le style de Céline, mais que Simenon n'en est pas moins l'inventeur d'une écriture absolument originale qui passe essentiellement par la sensation et l'intuition, la perception profonde, et souvent subconsciente, des moindres mécanisme du comportement humain, restituées dans une langue limpide mais parfaitement rythmée, avec une poésie qui ne se réduit pas aux clichés de la fameuse "atmosphère Simenon", de trottoirs mouillés en brumes traînantes.

Simenon n'a jamais posé au grand écrivain: il se disait lui-même un artisan, et celui qui a vu, à ses archives de Liège, ses manuscrits et ses tapuscrits, ne peut qu'abonder dans le sens de ce que nous disait un jour la romancière Patricia Highsmith, confondue d'admiration devant l'immensité du travail du romancier.

Pour relativiser le mérite de celui-ci, d'aucuns évoquent souvent un "phénomène", qui ferait de lui une éponge absorbant tout et le recrachant sans y penser. D'une manière plus triviale encore, les clichés du romancier-record, qui plus est riche à millions et couvert de femmes, achèvent de brouiller l'image réelle d'un écrivain qui a beaucoup travaillé, et non du tout en tâcheron mais en observateur inlassable, et de plus en plus fin, du phénomène humain. Car l'évolution de Simenon, du journaliste-aventurier de seize ans qui reflétait l'idéologie très "époque", antisémite et populiste, de la réactionnaire Gazette de Liège, au romancier compassionnel des "romans de l'homme", nous révèle la prise de conscience progressive d'un témoin lucide de la condition humaine. L'auteur de l'admirable Lettre à mon juge s'efforce ainsi de "comprendre et ne pas juger", selon sa devise qui ne l'empêche pas, au demeurant, d'avoir une idée très affirmée de la vraie justice (rappelez-vous le plaidoyer prodigieux des Inconnus dans la maison, tonné au cinéma par Raimu) et de la vraie fraternité, dont son commissaire Maigret, inspiré par son propre père qui "aimait tout", est l'interprète le plus connu.

Cela étant, John Simenon me le disait, ce n'est plus tellement vers Maigret, figure un peu fatiguée de la TV, mais vers les "romans de l'homme", que se dirigent aujourd'hui les nouveaux lecteurs de Georges Simenon. C'est le meilleur sort qu'on pouvait espérer pour la postérité d'une oeuvre à redécouvrir, dont l'auteur lui-même, trop modeste, croyait qu'elle ne survivrait guère, et qui pourrait bien refléter, plus qu'aucune autre, l'humanité perdue de notre époque en quête de quelle fragile espérance... -

L'esprit avant le chocolat

Enlisant les Mange-pas-cher de Thomas Bernhard

Enlisant les Mange-pas-cher de Thomas Bernhard

On se croirait d’abord dans une parodie de Thomas Bernhard, tant les premières pages de ces Mange-pas-cher sont marquées, de répétitions martelées en reprises cycloïdes, par la « manière » si particulière de l’écrivain autrichien, de plus en plus accusée au fil de ses récits, confinant parfois au maniérisme (en tout cas ressent-on cela dans les versions françaises, notre langue analytique ne rendant pas toute la rythmique et l’envoûtante musique de cette prose), comme l’illustre par exemple la première page de ce récit en cascades où il est question d’un personnage qui a « pu revenir, après une longue période, d’une pensée parfaitement sans valeur concernant sa Physionomonie à une pensée utilisable et même en fin de compte incomparablement utile, et donc à la reprise de son écrit, que, dans un état d’incapacité à toute concentration, il avait laissé en plan depuis le temps le plus long déjà, et dont l’aboutissement, disait-il, conditionnait finalement un autre écrit dont l’aboutissement conditionnait de fait un autre écrit dont l’aboutissement conditionnait un quatrième écrit sur la physiognomonie reposant sur ces trois écrits qu’il fallait absolument écrire »…

Que le lecteur se rassure pourtant : ce n’est pas un trop « monstre » morceau de Sachertorte qui lui est enfourné là en dépit de cette première apparence, mais le récit de la vie d’un homme qui, au contraire, a toujours fait passer l’esprit avant le chocolat, les valeurs spirituelles avant le confort bourgeois, et qui sacrifie tout à sa mission, sa passion, sa conviction qu’il a une œuvre personnelle à faire, tournant autour de sa fameuse Physiognomonie, projet fou d’une synthèse pour ainsi dire mathématique et non moins philosophique de ce qu’il a observé depuis qu’il est au monde (il ne l’avait pas demandé) et plus précisément dans la Cantine Publique Viennoise, genre de soupe populaire, où il a rencontré les Mange-pas-cher, ces exemplaires rarissimes (il sont quatre) de l’humanité en laquelle il s’est reconnue un jour.

C’est en somme l’histoire de Thomas Bernhard lui-même qui a choisi un jour, jeune homme, comme il le raconte dans les magnifiques chroniques de sa jeunesse, de marcher à contre-sens ; ou bien c’est l’histoire de l’artiste, du poète éternel, de l’inventeur ou du philosophe iconoclaste s’opposant à « la masse ».

En l’occurrence, le récit de Koller, qui s’est toujours voulu un « homme de l’esprit », maladif à proportion de son aspiration, est recueilli par un employé de banque en tout son contraire, mais qui sera aussi le témoin d’élection auquel il racontera son observation décisive des Mange-pas-cher. Au préalable, il va raconter dans quelles circonstances hasardeuses (en réalité : « mathématiquement » prévues), la morsure d’un chien, l’amputation de sa jambe gauche et la somme qu’il a mise de côté après avoir traîné le propriétaire du chien en justice, lui ont permis de rejoindre les Mange-pas-cher et de vivre royalement… comme un pauvre.

Il y a du comique de film muet, du théâtre de l’absurde, et une noire sagesse dans cette fable anti-fable, où Thomas Bernhard passe toutes les « positions » de ses personnages à la moulinette du langage. Ses litanies n’ont rien de gratuit pour autant, mais il faut les « vivre » phrase à phrase, en scrutant l’entre-deux du discours et de ses « scies », pour discerner bientôt d’autres voix et une autre musique sous les mots et débordant de toute part, parlant de pauvres gens qui se débattent, de vous, de nous et de nos chiens… -

Ceux qui ont mal à l'Italie

Celui qui affirme que jamais il n’habitera à côté d’une église à cause des cloches et des mendiants / Celle qui a élu domicile sous une arche de béton de l’autoroute Genova-Livorno taguée d'un virulent Torna Il Duce / Ceux qui font l’amour debout entre les blocs de marbre importés de Chine centrale / Celui qui te propose une dose de coke dans le Parco Ferdinando Mancino (1902-1940) dont tu admirais la fabuleuse plantation de pins parasols couchés par le vent / Celle qui erre entre les boutiques obscures / Ceux qui se rappellent les nuits de l’été 61 au camping de Levanto tandis que Ghigliola Cinquetti chantait Tintarella di luna / Celui à qui son régime interdit de toucher aux raviolis de mer dont tu te régales avec insolence en évoquant le néo-réalisme italien / Celle qui étend sa lessive à six heures du matin en écoutant les dernières nouvelles de la guerre urbaine en Campanie / Ceux qui dans les journaux de Berlusconi qualifient de «jeune centaure de Forza» le scootériste percuté par l’Alfa sûrement volée d’un Black clandestin / Celui qui déclare au bar Blitz qu’on devrait appliquer la Solution finale aux roms / Celle qui collectionne les copies de plâtre des statues de Michel-Ange qu’elle repeint dans le style pop / Ceux qui achètent des parapluies aux jeunes Sénégalais dont les sourires les aident à positiver ce dimanche de merde / Celui qui fredonne Amico fragile sous la pluie fine de Riccomaggiore / Celle qui recueille une vieille chatte qu’elle soigne avec les antibiotiques de sa mère décédée il y a trois ans de ça / Ceux qui prétendent que la Béatrice de Dante était une nymphette à la Nabokov / Celui qui regrette de ne pouvoir s’arrêter au milieu du paysage à la Corot qui se déploie au sud de Parme dans la brume du soir / Celle qui a juré de se faire le DJ de la boîte de Portofino qu’on dirait un personnage de Piero della Francesca / Ceux qui évoquent les miracles de Padre Pio en écoutant Vasco Rossi dans leur 4x4 japonais / Celui qui ne donne à ses malades que des thermomètres bloqués à 40°.5 / Celle qui est persuadée qu’elle n’a plus qu’un poumon de valide / Ceux qui attrapent les oreillons en abusant de leur téléphone portable / Celui qui croit que la méchanceté se transmet par microbe / Celle qui a une tendance récurrente à tomber du côté gauche / Ceux qui se jettent ivres dans les eaux basses du Tibre dont ils se relèvent porteurs de divers germes peut-être mortels, etc. -

La violence par la violence

FILM-CHOC Avec son premier long-métrage de fiction, Fuori dalle corde, le réalisateur tessinois Fulvio Bernasconi stigmatise, sans aucune concession, un monde cynique et sans règles.

Il aura fallu plus d’une année pour que Fuori dalle corde de Fulvio Bernasconi, présent l’an dernier dans la compétition internationale du Festival de Locarno (où l’interprète principal, Michele Ventucci, décrocha un Léopard de la meilleure interprétation masculine) parvienne à nos écrans, et sans fracas… C’est que ce film radical ne flatte pas. Plus même, le spectateur en mal de délassement (évidemment légitime !) prendra soin de l’éviter. Illustrant une réalité abjecte, Bernasconi a-t-il signé un film abject comme d’aucuns l’ont prétendu ? Tel n’est pas du tout mon sentiment. Loin de se repaître des faits sordides (et tristement avérés) qu’il documente, le réalisateur tessinois (formé au Davi lausannois) laisse filtrer sa révolte dans le regard qu’il porte sur la descente aux enfers de ses protagonistes, et une émotion accablée se dégage finalement de ce film dur et pur, dont le dénouement, dans une piscine de richards helvètes pourris, frise l’insoutenable.

Mike (Michele Ventucci) est un jeune boxeur initialement trahi par son coach, pour des questions d’argent, que la nécessité de survivre pousse à participer à des combats clandestins, à Trieste puis en Croatie. C’est là qu’il rencontre Ramirez (boxeur sauvage drogué et porté sur les extrêmes, que l’acteur chilien Juan Pablo Ovalde incarne avec une intensité frénétique), dont il va devenir l’ami… à mort. Seule présence un rien apaisante quoique ambivalente: celle de la soeur de Mike (Maya Sansa), qui ne pourra cependant l’arracher à la spirale démente. Celle-ci, dans un décor de déglingue « balkanique » post-catastrophe aux images sinistrement belles (la déco est signée Fabrizio Nicora), suit évidemment la course au fric et aux sensations exacerbées de toute une société où la « discipline » de la boxe est sacrifiée, « à côté de chez nous », dans une piscine de luxe aux relents d’abattoir ou d’arène de gladiateurs contemporains.

Seule présence un rien apaisante quoique ambivalente: celle de la soeur de Mike (Maya Sansa), qui ne pourra cependant l’arracher à la spirale démente. Celle-ci, dans un décor de déglingue « balkanique » post-catastrophe aux images sinistrement belles (la déco est signée Fabrizio Nicora), suit évidemment la course au fric et aux sensations exacerbées de toute une société où la « discipline » de la boxe est sacrifiée, « à côté de chez nous », dans une piscine de luxe aux relents d’abattoir ou d’arène de gladiateurs contemporains.

Pour son premier « long », Fulvio Bernasconi rompt complètement, c’est le moins qu’on puisse dire, avec les canons souvent moralisants, et en somme rassurants, du cinéma suisse à contenu politique. Images crépusculaires (à quoi les zones périphériques de Trieste se prêtent), bande-son chauffée au hard rock et au turbo-folk serbe, acteurs engagés à fond : le résultat est un uppercut physique et moral. Même mal reconnu, Fulvio Bernasconi est à prendre au sérieux.

http://www.fuoridallecorde.ch -

Déclinaisons de la peur

La quatrième édition du Festival de Philosophie, déplacée à Genève, s’ouvre largement aux questions actuelles. A suivre du 25 au 28 septembre.

Un grand thème abordé par quelques grandes pointures : tel pourrait être l’argument le plus « vendeur » du 4e Festival de philosophie, qui vaut pourtant mieux qu’un « coup » médiatique : l’ont prouvé ses trois premières éditions dans les murs vénérables de Saint-Maurice. Avec son déplacement à Genève, la manifestation est marquée par le choix d’un thème général plus en phase avec l’inquiétante actualité que nous connaissons et les préoccupations d’un public élargi. De fait, après les thèmes plus académiques de l’identité, de la cité et de la beauté, celui de la peur, ou plus exactement des peurs (peur des dieux et de l’autre, peur de la maladie et de la mort, peur de la guerre et du futur) qui travaillent notre espèce, fera l’objet de conférences et de débats à suivre quatre jours durant.

L’exposé d’ouverture situe d’emblée la barre au meilleur niveau, avec une conférence (jeudi 25, à 18h.30 à l’Aula Franck Martin, après l’ouverture officielle) de l’éminent biologiste et penseur français Henri Atlan, spécialiste des questions touchant à la fois à la science et à l’éthique, sur le thème de La peur des nouvelles technologies. Lui faisant suite, (même lieu, à 20h.) dans un registre moins pointu mais qui touchera probablement une plus large audience, Benoît Groult abordera une question que son œuvre n’a cessé de documenter : Peurs de femmes et peurs des femmes.

A en croire l’acteur et réalisateur Sean Penn, cité par Guy Mettan, fondateur et directeur du Festival, nous vivons dans une « civilisation de la peur » qu’il faut apprendre à domestiquer. Un film saisissant, The Fog of war, réalisé « autour » du témoignage de Robert McNamara, rappellera les grandes peurs du XXe siècle, et tous les aspects de nos peurs seront abordés par des spécialistes : peur dans l’histoire avec Michel Porret, peur de l’islam avec Tariq Ramadan, peur au travers des médias avec Antoine Maurice, notamment, et de grands débats évoqueront « le désastre annoncé » et « la menace nucléaire » avec Michel Rocard, Edgar Morin, Ruth Dreifuss et Jean-Pierre Dupuy, entre autres. Selon la tradition, une quinzaine de personnalités formuleront leur « credo philosophique » au Foyer Franck Martin, l’ensemble de la manifestation (gratuite, mais qu’on peut soutenir en achetant le Passeport philosophique, pour 20 francs) se déroulant dans le périmètre du Collège Calvin.

Genève, du 25 au 28 septembre. Infos : http://www.festivalphilosophie.info Nota Bene: notre ami le poète Philippe Rahmy donnera samedi une conférence sur le thème: Au carrefour de nos singularités, la peur. Collège Calvin. Salle de réunion, le 27 septembre à 11h.

Nota Bene: notre ami le poète Philippe Rahmy donnera samedi une conférence sur le thème: Au carrefour de nos singularités, la peur. Collège Calvin. Salle de réunion, le 27 septembre à 11h. -

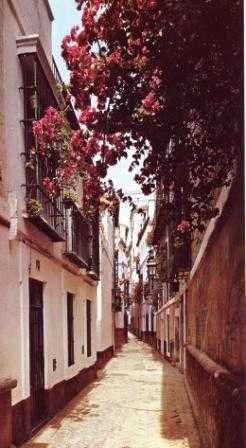

Notes sévillanes

Croquis à la volée

A Séville, premier confort inouï: l'hostal dont le patron est à la fois concierge, chasseur et sommelier. L'on y pénètre par un long escalier de céramique au sommet duquel se trouve une porte vitrée toujours close. Lorsqu'on a sonné, c'est d'abord un remuement lointain de chaises ou de bouteilles, puis se distingue le flapflap d'une paire de savates et l'écran de verre à lunules se remplit d'une silhouette impressionnante, s'entrouvre et laisse apparaître un faciès qui en a vu d'autres, comme on dit.

Dans cet hostal des quartiers populaires, ma chambre se trouve sur la terrasse du toit, juste sous les étoiles. C'est une cellule de trappiste dont le lit, le volet intérieur de la fenêtre et la porte sont du même fer peint vert céladon.

Enfin il y a, sur une tablette branlante, une carafe d'eau claire et un verre modeste. Par la porte ouverte on voit la Giralda et des publicités lyriques.

L'oeil qui s'entrouvre à l'aube, qu'on apelle ici la madrugada, est un oeil blanc dont on ne sait si ce sont les rêves de la nuit passée ou les bruits de la ville inconnue qui lui donnent ce blanc d'amnésie. Pas une pensée, pas un mot lui venant à l'esprit pour le détourner de cette espèce de tableau intimiste qu'est la chambre par la fenêtre de laquelle la vue se porte d'une corde à lessive au muret d'une terrasse ne laissant apparaître, de la femme qui étend son linge, que deux bras nus et un immense chignon qu'un mouvement plus vif, de temps à autre, fait osciller comme un chapeau ou comme un nid d'oiseau.

L'oeil ne comprend rien mais il épouse, déjà, et le vert écaillé du petit mur lui rappelle alors quelque chose. Il lui remémore un monde clair où les formes parlent, où les couleurs font comme des taches de musique, où voir et contempler n'ont plus de frontière qui les séparent, où le dehors et le dedans s'appellent et se répondent.

Ce qui est le plus étonnant, quand on ne sait rien d'eux, c'est le sérieux des Espagnols. Il y a des clubs de notables, des réunions de poètes et des palais du jouet. Il y a, sur le zinc des bars, des serviettes en papier à foison qui sont utilisées gravement dans l'exercice de manger des douceurs.

Non loin de la place d'Espagne, dans un jardin, la nuit, devant une grande vasque. Au ciel, une lune verte. Dans un arbre, des pommes, vertes aussi, mais d'un vert qui se devine à peine. Sur un banc ces deux-là se murmurant des tendresses. Et sur les moires de la pièce d'eau, ce petit canard d'émail qui suit un moment la courbe de l'anneau puis, fantaisie soudaine, vire en silence dans le rayon de lune.

L'obscurité retentit d'appels, des quais du Guadalquivir aux frondaisons des jardins de Murillo. Là-bas, autour d'un petit kiosque illuminé où se vendent des amandes grillées et des glaces à plusieurs parfums, ondulent des jeunes filles probablement vierges qu'on dirait vêtues d'abat-jour que l'air du soir fait bomber.

Qui appellent-elles, les cigales égarées sur la place déserte ? Le trille impatient des sifflets des agents occupés à évacuer les jardins leur donnera-t-il l'espoir de rencontrer enfin l'âme soeur ?

Séville est la ville de tous les reflets, mais chaque reflet semble garder le souvenir infrangible de son image, laquelle naît au foyer d'une infinité d'autres images; et par l'oeil d'une espèce de kaléidoscope apparaît finalement une vision seule, comme le blanc étincelant des venelles du Barrio de Santa Cruz fait la somme de toutes les couleurs de la faïence des corridors, des patios et des fleurs aux murs.

Séville est la ville de tous les reflets, mais chaque reflet semble garder le souvenir infrangible de son image, laquelle naît au foyer d'une infinité d'autres images; et par l'oeil d'une espèce de kaléidoscope apparaît finalement une vision seule, comme le blanc étincelant des venelles du Barrio de Santa Cruz fait la somme de toutes les couleurs de la faïence des corridors, des patios et des fleurs aux murs.

Mais Séville n'est pas qu'un décor. C'est aussi un personnage. Et de nouveau, mille personnages en un, avec ce nom de femme qui les résume, et celui du Guadalquivir lui faisant écho, dont les lentes boues dorées se traînent encore vers la mer.

Il y a là comme une folie en suspension, qui se perçoit à la fin des tièdes après-midi printanières, ou plus tard dans la soirée - cela dépend des concentrations d'énergies - quand l'on entend soudain des cris lointains, derrière les arènes ou dans quelque rue avoisinante, on ne sait pas très bien; et c'est comme l'exultation de choeurs invisibles, comme la fusée soudaine d'appels incompréhensibles - comme la clameur que le génie des lieux déclenche tout au fond de nous, résonnant longtemps encore par la suite dans notre âme troublée.

Par la porte entrouverte de la chapelle on l’entend tonner, dans l’ombre où tremblotent les quinquets des cierges et moutonnent les mantilles de vieilles esseulées, Savonarole de quartier dont la cellule austère est sûrement ornée du portrait de Franco, qui vitupère la “contestacion”, la “pornografia” et “las relaciones sexuales prematrimoniales” tandis que passent, dans la rue ensoleillée, des garçons et des filles fleurant le printemps et n’ayant visiblement de cesse que de se connaître selon la Bible.

Par la porte entrouverte de la chapelle on l’entend tonner, dans l’ombre où tremblotent les quinquets des cierges et moutonnent les mantilles de vieilles esseulées, Savonarole de quartier dont la cellule austère est sûrement ornée du portrait de Franco, qui vitupère la “contestacion”, la “pornografia” et “las relaciones sexuales prematrimoniales” tandis que passent, dans la rue ensoleillée, des garçons et des filles fleurant le printemps et n’ayant visiblement de cesse que de se connaître selon la Bible. -

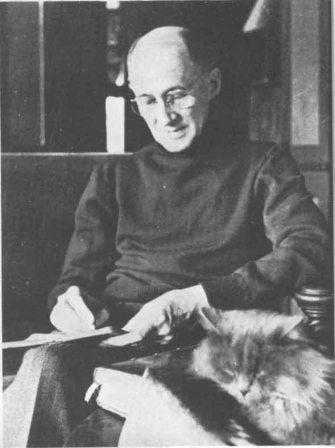

Jouhandeau pour mémoire

À chaque fois que j’ai remis de l’ordre dans ma chambre envahie de livres et de papiers, je ne sais pourquoi j’en reviens à penser à Marcel Jouhandeau – peut-être parce que son œuvre est elle-même une constante mise en ordre ?

Plus qu’aucun autre écrivain de ce temps, auquel il ne prêtait plus qu’un peu de sa personne, Jouhandeau savait restituer de tels instants dans ses épiphanies familières, naturellement porté à glorifier les choses les plus ordinaires de la vie, que son regard suffisait à grouper dans le nimbe d’une lumière d’éternité, son regard et son écriture relevant d’un quotidien Magnificat.

« Quand je mourrai, écrivait-il, la mort sera surtout pour moi un adieu aux mots. Ils ont été mes meilleurs amis, ma société quotidienne, fidèle et intime. » Et de même revient-on à son œuvre comme dans une maison de mots dont chacun serait le signe vibrant du mystère de nos origines et de nos fins, dans le voisinage comme enchanté du parc de la Malmaison aux oiseaux musiciens, avec le clair-obscur des pièces hantées de souvenirs sensuels ou féroces, en bas les éclats de voix stridents d’Élise et en haut les répons jubilatoires de l’harmonium de Marcel, enfin les mots de toute une existence dont ses livres disent autant les faiblesses que les échappées vers l’azur, mais tous venus de la même source, leur eau fût-elle tantôt lustrale et tantôt trouble, tantôt savoureuse et tantôt écœurante.

Il y avait chez lui du paysan et du comédien, du franciscain et du sybarite, du moraliste de la plus haute tradition classique et du Narcisse lettré s’oubliant parfois jusqu’à diluer le meilleur de son style dans un mélange d’encens et de vieille tisane.

Cependant il y a, dans son œuvre, un homme tout entier qui se livre sans détours, et c’est tout entier que seulement on peut le comprendre, avec son enfance à Chaminadour et son adolescence tourmentée et mystique, sous le regard de parents qui furent des sages mesurant leurs paroles, sa bienveillante rigueur de professeur et son émancipation parallèle de jouisseur charnel, sa vénération de tous les aspects de la vie lui accordant d’anoblir jusqu’à ses vices, qu’il reconnaissait pour tels, et son allégresse, sa rouerie de croyant de mauvaise foi, son dandysme frottant d’humilité non feinte son orgueil non moins royal, et tous ces mots qui nous le masquent et nous le révèlent en même temps.

« Une phrase heureuse parfois, où affleure le sacré, peut tenir lieu de ce qu’on a vainement cherché ailleurs, de ce que l’Univers trop souvent refuse », écrivait-il encore.

On pourrait n’y voir qu’une formule de littérateur, ce qu’il était aussi. Au demeurant, le mandarin dans sa thébaïde avait vécu plus intensément que maints aventuriers, écouté avec la même puissance d’accueil les dits de sa tribu de Creuse, observé avec une malice plus distante les intrigues des salons parisiens où il retrouvait Léautaud et Cingria, Gide ou Paulhan, beaucoup lu les Anciens et beaucoup chanté le grégorien, beaucoup prié l’Éternel qu’il consentait à trouver plus grand que lui, et beaucoup fréquenté les mauvais lieux dont il prétendait qu’il ne sortait pas plus sali que le soleil des latrines, avec la même mauvaise foi catholique qui lui tirait des soupirs de repentance – tout cela que charrie et détaille son œuvre, des inoubliables chroniques provinciales de Chaminadour, des Pincengrain ou du Journal du coiffeur, à ses vingt volumes de Journaliers dont l’ensemble forme à la fois un visage et le plus vaste paysage.

Or, voici comment écrivait Jouhandeau : « Le langage des êtres vrais n’a autant de grandeur que parce qu’il est plus près du silence. Ce qui fait l’attrait du style, c’est l’imprévu, l’absence d’apprêt, la rigueur ou le soupçon de quelque mystère. Le plus grand mérite de l’écrivain, c’est peut-être de se tenir à la limite de l’obscurité qui avoisine et accompagne toujours les secrets, de savoir être inédit, d’approcher l’ineffable, sans renoncer à la clarté. Quand il s’agit de l’inintelligible, de l’indicible, c’est alors que le langage est le plus troublant, s’il sait suggérer ce qu’il ne lui est pas permis d’avouer ou de formuler. On recourt à l’analogie. On laisse affleurer sous les mots ce qu’on ne saurait, à aucun prix, ni décrire ni nommer. Rien de plus conventionnel apparemment. Il arrive cependant que dans un tournemain ou grâce à une faille quelque chose passe. Passe-passe. Il court, il court, le furet. » -

De l''esprit d'enfance

A propos du Vaste monde, de Robert LalondeQuel bonheur que ce livre, et dès ses premières pages. Son thème est des plus communs, qui nous renvoie aux multiples remémorations des «verts paradis» émaillant l'histoire de la littérature, d'Anatole France à Jules Renard, et pourtant dès la première page du Vaste monde s'affirme une vision et une langue originales, riches de détails et de saveurs. Rien ici de l'évocation suave ou de l'album feuilleté, mais un univers aussitôt restitué par le truchement des formules correspondant aux croyances et aux coutumes de toute une communauté vivante.

Ainsi, en ce temps-là, dans le pays natal de Vallier ( le jeune protagoniste) ne fallait-il jamais coucher un mort les pieds en direction de la porte, ni négliger mille signes qui annonçaient heurs ou malheurs à venir. «Les radis ou les patates semés à la pleine lune risquaient de «monter en orgueuil», tandis que les chats préfiguraient maintes diableries. "

«Le mythe chez nous, précédait et transcendait la réalité», note le narrateur, dont la tache de vin qu'il a à l'omoplate lui semble le reliquat d'une vocation d'oiseau plutôt que la plaie cicatrisée d'une aile d'ange. Bref, c'est dans une atmopshère enchantée qu'a été élevé le protagoniste de ces dix récits d'enfance, qui rappelleront autant de souvenirs aux petits Suisses que nous fûmes qu'aux jeunes Américains ou qu'aux provinciaux de partout.

Bien entendu, le premier rêve du garçon qui se raconte en ces pages est d'avoir voulu voler. Or il y aboutit presque, comme beaucoup d'entre nous, d'abord avec son parachute à poches de jute et à ficelle à foin, puis avec sa montgolfière faite de morceaux de chambres à air. Surtout, cette aspiration le porta à mieux voir le monde autour de lui et sous ses ailes: «Je dévisageais l'univers tourmenté, trop touffu, en pressentant la fin de ses mystères, persuadé que j'allais enfin abolir les rêveuses distances qui me privaient de cette accordance avec le réel, dont je rêvais sans finir».

Le réel, le garçon va le découvrir en détaillant les choses et les mots, dans l'aventure partagée avec son compère à «plans de nègre» et autres «mauvais tours», le nommé Jérôme Boileau qui s'engagera tantôt pour la guerre de Corée, plus exactement pour la scierie voisine. Démons appariés, les deux chenapans apprendront au moins cette vérité: «Qu'est-ce qu'un ami, sinon cet ange qu'un dieu inconnu ajoute à votre ombre, et alors vous lancez sur la terre une très grande silhouette fabuleuse, invincible ? Vous êtes devenu plus fort qu'un des sept chevaliers de la Renommée, votre espérance est inépuisable».

Des sortilèges de l'enfance que font buissonner la langue explorée et les mots colportés par les autres (les lettres épiques d'un oncle légendaire supposé écrire du Grand Nord, dont le verbe va décider de la vocation poétique du narrateur), aux premiers émois de la relation physique avec le cosmos (de superbes pages évoquant l'éveil de la sensualité de l'enfant dans une chaloupe, au coeur de la nuit étoilée), Robert Lalonde retrace les grandes étapes d'une découverte du monde qui passe ensuite par l'initiation à la musique, les souvenirs émerveillés de telle fête foraine, ou les saveurs, les senteurs, la sapience de tout un monde perçu dans sa totalité naissante et bientôt enfuie, la vie belle et ce qui nous l'arrache soudain...

Sans donner jamais dans la suavité convenue, ce magnifique poème en dix chants généreux ne manquera de lever, en chaque lecteur, un vol d'images intimes et vibrantes, irriguées de sève et de lyrisme. C'est l'occasion, dans la foulée, de saluer un superbe écrivain.

Robert Lalonde. Le Vaste Monde. Scènes d'enfance. Le Seuil.