Au Petit théâtre de Lausanne, en création, la Compagnie Baraka se réapproprie la pièce de Nancy Huston et Sacha Todorov avec deux épatants comédiens à multifacettes. On rit généreusement au fil du jeu de rôles imaginé, dans Mascarade, par Nancy Huston et son fils Sacha, d’abord en toute légèreté « enfantine », puis dans une tonalité plus grinçante et « jaune », où les problèmes des adultes, sur le divan d’un psy joliment caricaturé, nous ramènent à la case départ des vieilles blessures faisant de beaucoup d’entre eux de vieux gamins.

Le thème dominant, éminemment théâtral et dès les origines de cet art, du masque et de ce qu’il masque ou démasque, justement, est traité par les auteurs comme une suite de variations sur des situations connues, à commencer par la rencontre du loup et de la chèvre, laquelle échappe à son pauvre sort en s’improvisant chasseur avant que le loup ne se mue en tyrannique épouse fomentant le meurtre de ce nul, devant laquelle se dresse alors un flic, que défie un rappeur à la coule bientôt troublé par une mijaurée que sa mère harcèle en dépit des conseils de son thérapeute...

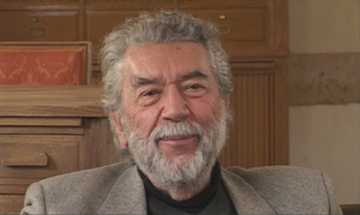

Sur ce canevas à l’étincelant crescendo verbal, en tout cas jusqu’à l’apparition de la mère et du psy aux réparties plus attendues, voire plus pesantes, l’équipe de la Compagnie Baraka, sous la direction de Georges Guerreiro, assisté de Vincent Babel, signe une création assez épatante dans l’ensemble, dont l’interprétation virevoltante et drolatique des deux comédiens, Frédéric Landenberg et Diego Todeschini, constitue un atout plus qu’appréciable.

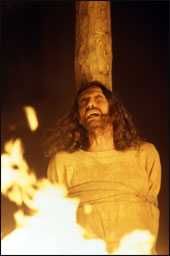

Dans un décor kitsch de nid de Barbie, signé Masha Schmidt, à fond de peluche rose bonbon où telle escarpolette gainée de plumes d’anges jouxte moult jouets mous et doux pour têtes blondes super gâtées, une intro un peu longuette, où deux jardiniers jardinent ce parodique jardin des délices enchanteresses, aboutit soudain à l’apparition d’une irrésistible chevrette que vient harceler (sexuellement, prétend la donzelle) le loup dont les intentions sont traditionnellement moins apéritives.

Dans les grandes largeurs, l’intention des auteurs de figurer le chassé-croisé des relations de domination selon le rôle qu’on endosse, avec tous les reversements subséquents, qu’il s’agisse de conflits de fonctions ou de genre, d’espèces ou de générations, est modulée par un dialogue fourmillant d’inventions verbales et de pointes propres à ravir le jeune public (l’indication « dès 9 ans » est à souligner), et les enfants de plus 17 ans feront leur miel de moult autres aspects d’un humour aux multiples connotations, parfaitement ressaisi par le metteur en scène et les comédiens.

Lausanne, Le petit théâtre. 12, place de la Cathédrale. Mascarade, jusqu’au 16 mars. Mercredi et dimanche : 17h. Vendredi : 19h. Samedi : 15h et 19h. Infos et réservations : 021 323 62 13. Ou www.lepetitheatre.ch

Photo: Pénélope Henriod