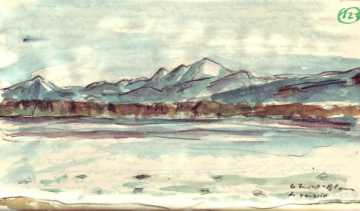

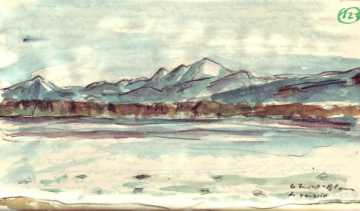

Le Mont-Blanc depuis Versoix. Aquarelle, 2006.

Le Mont-Blanc depuis Versoix. Aquarelle, 2006.

Au concours « national » de Slam, quelques jeunes participants, notamment un étudiant neuchâtelois d’une folle inventivité, m’ont paru manifester un réel talent dans l’utilisation des mots et des multiples ressources de la langue, autant que par leur élan polémique et leur verve imprécatoire. Il y a là un germe de créativité réelle, certes limité et retombant souvent dans l’ânonnement des platitudes convenues du rap, mais avec des surprises, et je me félicite d’avoir été, sûrement, le seul vrai rossignol littéraire à l’ancienne (d’ailleurs membre du jury spontanément élu…) à en juger sur pièces, tandis que nos admirables poètes romands signaient, à leurs stands respectifs, leurs inestimables plaquettes. (Genève, Salon du livre, ce 29 avril)

C’est une bien belle rencontre que j’ai faite ce matin au Salon du livre, passant deux heures en compagnie de Boualem Sansal auquel nous avons consacré l’ouverture de la dernière livraison du Passe-Muraille. Comment résumer l’impression que me fait cet homme à l’évidence simple et bon, qu’en disant que c’est un vrai. Un vrai de vrai: voilà ce que me semble l’individu autant que l’auteur du Serment des barbares et d’Harraga. Une anecdote qu’il m’a racontée, propos de son passage dans les hautes sphères du pouvoir, au titre ronflant de Directeur de l’industrie, définit assez bien sa position d’homme de bonne volonté qui ne trahira jamais sa morale personnelle, ne se laissera pousser la barbe par opprtunisme ni ne cautionnera la mensonge. Un jour donc, un ministre lui ayant demandé d’établir un rapport sur les relations entre l’endettement et le développement des pays du Sud-méditerranéen, il s’y emploie en ayant recours aux chiffres du FMI et de la banque mondiale pour constater que seul Israël, dans les pays les plus endettés, pallie cette situation par un super-développement manifeste. Confronté audit rapport, le ministre entre en fureur et ordonne, aussitôt, de refaire le rapport sans y mentionner Israël, ce que Boualem Sansal refuse absolument, prêt à présenter illico sa démission et à prendre même sur lui un refus d’obtempérer. Il faudra la parution du Serment des barbares, quelques années plus tard, pour lui valoir d’être limogé.

C’est une bien belle rencontre que j’ai faite ce matin au Salon du livre, passant deux heures en compagnie de Boualem Sansal auquel nous avons consacré l’ouverture de la dernière livraison du Passe-Muraille. Comment résumer l’impression que me fait cet homme à l’évidence simple et bon, qu’en disant que c’est un vrai. Un vrai de vrai: voilà ce que me semble l’individu autant que l’auteur du Serment des barbares et d’Harraga. Une anecdote qu’il m’a racontée, propos de son passage dans les hautes sphères du pouvoir, au titre ronflant de Directeur de l’industrie, définit assez bien sa position d’homme de bonne volonté qui ne trahira jamais sa morale personnelle, ne se laissera pousser la barbe par opprtunisme ni ne cautionnera la mensonge. Un jour donc, un ministre lui ayant demandé d’établir un rapport sur les relations entre l’endettement et le développement des pays du Sud-méditerranéen, il s’y emploie en ayant recours aux chiffres du FMI et de la banque mondiale pour constater que seul Israël, dans les pays les plus endettés, pallie cette situation par un super-développement manifeste. Confronté audit rapport, le ministre entre en fureur et ordonne, aussitôt, de refaire le rapport sans y mentionner Israël, ce que Boualem Sansal refuse absolument, prêt à présenter illico sa démission et à prendre même sur lui un refus d’obtempérer. Il faudra la parution du Serment des barbares, quelques années plus tard, pour lui valoir d’être limogé.

Or tout, de la parole de Boualem Sansal, autant que de ses écrits, traduit le même souci de vérité et de justesse – et quel bien cela fait de parler avec un homme simple, un écrivain qui ne se rengorge pas et parle de la situation de son pays et de ses gens, dont ses quatre romans sont pleins, bien plus volontiers que des mérites de ceux-ci.

Comme je suis agoraphobe, que j’ai horreur des auteurs en représentation et que je suis fatigué d’être sollicité par les éternels raseurs impatients de m’utiliser de telle ou telle façon, cette rencontre me fait soudain oublier le malaise que j’éprouve toujours en ces lieux pour retrouver le cercle magique de toute forme de lecture ou de toute vraie conversation.

Après ce que j’ai lu de si bête dans L’Hebdo, qui remet en cause le droit du romancier de traiter des faits divers, comme si ce n’était pas la base même de son travail, la lecture de L’enfant d’octobre de Philippe Besson m’a beaucoup intéressé, qui évite à la fois les écueils de la démagogie et ceux du délire d’interprétation personnel auquel s’était livrée Marguerite Duras. L’intuition de l’écrivain se tient à ce qu’il me semble, qui voit en le couple de Christine et Jean-Michel Villemin une paire de jeunes gens un peu farouches et un peu frustes mais non moins décidés à à sortir de la trappe de leur milieu populaire, voire sordide, pour s’établir un peu plus confortablement (appartement mieux situé, voiture et vacances en Italie), ce que le clan n’admet pas du tout – d’où l’opprobre, les menaces et finalement le meurtre de l’enfant. Au demeurant, le romancier ne pousse pas au-delé de ces conjectures très vraisemblables, et son livre touche par un indéniable accent de vérité.

Après ce que j’ai lu de si bête dans L’Hebdo, qui remet en cause le droit du romancier de traiter des faits divers, comme si ce n’était pas la base même de son travail, la lecture de L’enfant d’octobre de Philippe Besson m’a beaucoup intéressé, qui évite à la fois les écueils de la démagogie et ceux du délire d’interprétation personnel auquel s’était livrée Marguerite Duras. L’intuition de l’écrivain se tient à ce qu’il me semble, qui voit en le couple de Christine et Jean-Michel Villemin une paire de jeunes gens un peu farouches et un peu frustes mais non moins décidés à à sortir de la trappe de leur milieu populaire, voire sordide, pour s’établir un peu plus confortablement (appartement mieux situé, voiture et vacances en Italie), ce que le clan n’admet pas du tout – d’où l’opprobre, les menaces et finalement le meurtre de l’enfant. Au demeurant, le romancier ne pousse pas au-delé de ces conjectures très vraisemblables, et son livre touche par un indéniable accent de vérité.

Le Christ que j’aime est en croix et il saigne jusqu’à la fin du monde. Qu’il ait tiré des coups avec Madeleine ou se soit fait sucer par son «préféré», comme l’insinuent certains catholiques apostoliques ou certains mécréants, m’est complètement égal: la question n’est pas là. La question est dans la survie de sa lumière, et là j’en reviens aux lumières de Kurosawa dans ce qui me semble l’un des plus beaux films du monde, vu et revu maintes fois jusqu’à hier soir deux fois.

Le Christ que j’aime est en croix et il saigne jusqu’à la fin du monde. Qu’il ait tiré des coups avec Madeleine ou se soit fait sucer par son «préféré», comme l’insinuent certains catholiques apostoliques ou certains mécréants, m’est complètement égal: la question n’est pas là. La question est dans la survie de sa lumière, et là j’en reviens aux lumières de Kurosawa dans ce qui me semble l’un des plus beaux films du monde, vu et revu maintes fois jusqu’à hier soir deux fois.

Ce chef-d’œuvre méconnu (enfin: méconnu du grand nombre, je crois) s’intitule Vivre (Ikiru) et constitue le pendant de La mort d’Ivan Illitch de Léon Tolstoï. C’est l’éternelle histoire du soudain éveil de la conscience: tu te figurais, femme de peu, homme de rien, être immortel et, tout coup, tu te trouves face à ce mur, devant ce toubib froid qui t’annonce que tu n’a splus que six mois ou six semaines à vivre. Et comment les vivre nom de Dieu?

Telle est la question physique et méta qui se pose au haut fonctionnaire Kenji Watanabe (Takashi Shimura), surnommé «la momie» par ses collègues, lorsque le médecin lui apprend que son cancer de l’estomac ne lui laisse plus guère que quelques mois à vivre.

Vivre: trente ans durant, cela s’est réduit pour lui à la plus sinistre routine, après la mort de sa femme aimée et la désillusion relative à l’évolution de son fils unique, monstre d’égoïsme et de froideur. Vivre alors maintenant: c’est d’abord la fuite au cabaret puis au bordel, dont il revient pantelant et insatsifait. Puis c’est le regard d’une jeune employée de son service, qui lui apprend le surnom qu’on lui donnait et l’aide à se ressaisir. Enfin c’est cet ultime besoin d’une justification, qui va lui faire faire ce qu’il a défait jusque-là en sa qualité de Chef suprême des travaux publics, et par exemple d’opposer un refus à toutes les requêtes de bonnes femmes en mal de jardins d’enfants et de parcs publics, dans ce Japon de l’immédiat après-guerre (le film date de 1948-52).

Après un retournement saisissant de la narration, le protagoniste mourant au beau milieu du film, c’est à sa veillée funèbre, passée à grand renfort de saké, qu’on apprend comment Watanabe a bonnement ressuscité avant sa mort…

Ce sacré Godard n’en finira décidément pas de nous étonner, dont le nouveau film est un superbe patchwork thématique et une façon d’hommage au cinéma, mélange de réflexion sur les pouvoirs révélateurs ou dissolvants de l’image et poème cinématographique par la même occasion. Je ne suis certes pas un godardien très ferré, mais ce film m’a immédiatement saisi par sa densité et son impact, sans rien de bavard ni de cérébral en dépit de l’intelligence de son propos. Ensuite, la visite de l’exposition, réduite au dixième de ce qui était projeté par JLG à la suite de ses démêlés avec le commissaire responsable, dont il a pris seul le relais, m’a également beaucoup intéressé en dépit de son aspect foutoir, pour la démarche qui préside à son élaboration, relevant du jeu de piste à travers le monde tel que le cinéaste se le représente ou tel qu’il l’a pensé « en mouvement », à travers les années et au fil de ses ouvrages. En passant, j’ai constaté la perplexité plus ou moins méprisante de certains (dont le correspondant du Temps), mais je n’en ai pas moins été séduit par l’originalité et la parfaite cohérence de ces «installations », et l’ « affaire » elle-même me plaît assez, finalement, par sa logique toute godardienne… Tout cela que je me suis efforcé de démêler et d’expliquer dans les papiers qui feront la « une » de 24Heures demain, et dont je ne me suis finalement pas trop mal tiré je crois… (Paris, Hôtel Louisiane, ce 10 mai)

A l’instant nous traversons la Saône. Mais non: à l’instant nous filons déjà à travers le jaune acide des champs de colza cisaillés de vert tendre. Ou encore à l’instant, le front contre la vitre du train à grande vitesse, je me retrouve à la fois ce midi place Saint-Sulpice, en compagne d’Alina Reyes toute souriante dans le soleil éclaboussé d’eau de fontaine, puis sur la terrasse du Mazarin avec Florian mon compère photographe qui me rejoint plus tard dans un salon de l’Institut de France pour y passer un moment, vite avant le train, à écouter François Cheng en veine d’improvisation bien préparée sur le miracle de chaque Instant.

A l’instant nous arrivons à Dole, et du coup j’en aurais pour des pages à célébrer mon (occulte) ami Marcel Aymé côté vouivre et forêts, entre Brûlebois et Le moulin de la sourdine, mais du coup la vouivre me rappelle la taille hyperfine d’Alina Reyes traversant la terrasse du Café de la Mairie, et une heure avant les transes dans lesquelles, à l’hôtel Louisiane, j’ai rendu hommage à Alexandre Zinoviev dont ma bonne amie venait de m’apprendre la mort au téléphone – Zinoviev que je revoyais dans sa cuisine munichoise, incapable même de nous faire un œuf au plat et m’emmenant à travers les rues de la ville, jusqu’à certaine brasserie de sinistre mémoire où Hitler éructa ses premiers discours… et voici qu’ayant bouclé et envoyé mon papier je tombe sur le le vieil Albert Cossery plus déplumé et plus dandy que jamais, sans doute sur le point de gagner sa mangeoire de l’Emporio Armani où quelque mécène lui offre sa spaghettata quotidienne… et voici que mon portable grelotte une fois encore, sur lequel un éditeur ami m’annonce la mort la nuit passée de son père…

A l’instant nous arrivons à Dole, et du coup j’en aurais pour des pages à célébrer mon (occulte) ami Marcel Aymé côté vouivre et forêts, entre Brûlebois et Le moulin de la sourdine, mais du coup la vouivre me rappelle la taille hyperfine d’Alina Reyes traversant la terrasse du Café de la Mairie, et une heure avant les transes dans lesquelles, à l’hôtel Louisiane, j’ai rendu hommage à Alexandre Zinoviev dont ma bonne amie venait de m’apprendre la mort au téléphone – Zinoviev que je revoyais dans sa cuisine munichoise, incapable même de nous faire un œuf au plat et m’emmenant à travers les rues de la ville, jusqu’à certaine brasserie de sinistre mémoire où Hitler éructa ses premiers discours… et voici qu’ayant bouclé et envoyé mon papier je tombe sur le le vieil Albert Cossery plus déplumé et plus dandy que jamais, sans doute sur le point de gagner sa mangeoire de l’Emporio Armani où quelque mécène lui offre sa spaghettata quotidienne… et voici que mon portable grelotte une fois encore, sur lequel un éditeur ami m’annonce la mort la nuit passée de son père…

Un instant et nous apparaissons et disparaissons presque en même, un instant et me revient le sourire méfiant-profond-rieur d’Alina que j’imaginais moins menue ou plus sûre d’elle, et dont me ravissent les gestes élégants et le rire frais, un instant après nous nous sommes quittés sur un bec et nous nous retrouvions, avec mon compère Florian, à la terrasse du Mazarin où mon portable se réjouissait, par la voix de René Gonzalez, de notre pleine page de ce matin sur Godard, plus généreuse à ce qu’il me dit que le chichi méprisant de Libé, un instant et nous voilà remontant vers le Jura virant au mauve tandis que ma voisine relève les yeux de Monsieur Ripley qu’elle tient au-dessus d’un ventre rond gainé de soie bleue, annonçant un proche événement…

Tant d’intersections chaque jour, comme le collage du dernier Godard, tant d’histoires simultanées que nous vivons dans l’instant, et le train remonte à travers les forêts d’où il redescendra en lent vol plané jusqu’au lac cher au vieux mandarin pour qui la beauté ne saurait être sans bonté - à l’instant le soleil n’est plus qu’une rougeoyante boule de feu dans l’indigo du couchant, à l’instant on est comme au bord du ciel et des horizons se perdant en loin tains bleutés… (Dans le TGV, ce 11 mai)

Pas du tout de l’espèce des mâles dominants, non plus d’ailleurs que de celle des dominés. Plutôt du genre à vivre ses extases dans le torrent cosmique des caresses...

En reprenant ce soir la lecture de L’Homme ralenti de J.M. Coetzee, je me dis, par opposition à tant de lectures ne laissant point de traces, que ce livre à la fois astringent et lesté de tant d’observations pénétrantes sur la vie qui va et l’étiolement du désir ou de la simple vitalité, est de ceux qui relèvent de cette littérature « réaliste » qui m’intéresse plus que tout aujourd’hui, plus exactement : de cette littérature poreuse et saturée de réel qui ne se contente pas de reproduire servilement celui-ci mais le recueille et le transforme, le pense, l’interprète et le restitue dans une forme où le fait devient à la fois signe et symbole.

En reprenant ce soir la lecture de L’Homme ralenti de J.M. Coetzee, je me dis, par opposition à tant de lectures ne laissant point de traces, que ce livre à la fois astringent et lesté de tant d’observations pénétrantes sur la vie qui va et l’étiolement du désir ou de la simple vitalité, est de ceux qui relèvent de cette littérature « réaliste » qui m’intéresse plus que tout aujourd’hui, plus exactement : de cette littérature poreuse et saturée de réel qui ne se contente pas de reproduire servilement celui-ci mais le recueille et le transforme, le pense, l’interprète et le restitue dans une forme où le fait devient à la fois signe et symbole.

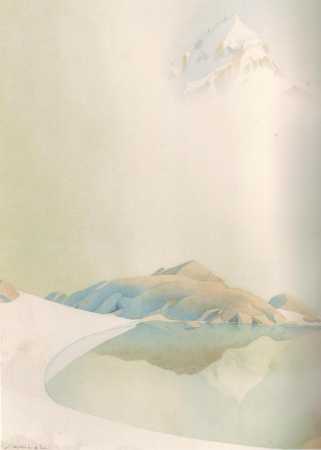

On était ce matin comme hors saison en ce bord de mer où tous les gris des dunes et du ciel se mêlaient dans une sorte de brume spectrale se déchirant de temps à autre sur des pans de bleu ou de jaune, comme d’une toile en trompe-l’œil ; on se serait cru du côté d’Ostende et non en bord de Méditerranée au seuil de l’été, et la longue perspective des dunes aux crêtes d’herbes sauvages, jusqu’aux lointains indistincts de la colline tachetée de minuscules carrés blancs de Sète, avait quelque chose d’un peu lunaire avec ses silhouettes de promeneurs emmitouflés, me rappelant je ne sais quelle toile de Spillaert... (Au Cap d’Agde, ce 22 mai).

Les dunes de Marseillan. Aquarelle, 2006.

C’est une bien belle rencontre que j’ai faite ce matin au Salon du livre, passant deux heures en compagnie de Boualem Sansal auquel nous avons consacré l’ouverture de la dernière livraison du Passe-Muraille. Comment résumer l’impression que me fait cet homme à l’évidence simple et bon, qu’en disant que c’est un vrai. Un vrai de vrai: voilà ce que me semble l’individu autant que l’auteur du Serment des barbares et d’Harraga. Une anecdote qu’il m’a racontée, propos de son passage dans les hautes sphères du pouvoir, au titre ronflant de Directeur de l’industrie, définit assez bien sa position d’homme de bonne volonté qui ne trahira jamais sa morale personnelle, ne se laissera pousser la barbe par opprtunisme ni ne cautionnera la mensonge. Un jour donc, un ministre lui ayant demandé d’établir un rapport sur les relations entre l’endettement et le développement des pays du Sud-méditerranéen, il s’y emploie en ayant recours aux chiffres du FMI et de la banque mondiale pour constater que seul Israël, dans les pays les plus endettés, pallie cette situation par un super-développement manifeste. Confronté audit rapport, le ministre entre en fureur et ordonne, aussitôt, de refaire le rapport sans y mentionner Israël, ce que Boualem Sansal refuse absolument, prêt à présenter illico sa démission et à prendre même sur lui un refus d’obtempérer. Il faudra la parution du Serment des barbares, quelques années plus tard, pour lui valoir d’être limogé.

C’est une bien belle rencontre que j’ai faite ce matin au Salon du livre, passant deux heures en compagnie de Boualem Sansal auquel nous avons consacré l’ouverture de la dernière livraison du Passe-Muraille. Comment résumer l’impression que me fait cet homme à l’évidence simple et bon, qu’en disant que c’est un vrai. Un vrai de vrai: voilà ce que me semble l’individu autant que l’auteur du Serment des barbares et d’Harraga. Une anecdote qu’il m’a racontée, propos de son passage dans les hautes sphères du pouvoir, au titre ronflant de Directeur de l’industrie, définit assez bien sa position d’homme de bonne volonté qui ne trahira jamais sa morale personnelle, ne se laissera pousser la barbe par opprtunisme ni ne cautionnera la mensonge. Un jour donc, un ministre lui ayant demandé d’établir un rapport sur les relations entre l’endettement et le développement des pays du Sud-méditerranéen, il s’y emploie en ayant recours aux chiffres du FMI et de la banque mondiale pour constater que seul Israël, dans les pays les plus endettés, pallie cette situation par un super-développement manifeste. Confronté audit rapport, le ministre entre en fureur et ordonne, aussitôt, de refaire le rapport sans y mentionner Israël, ce que Boualem Sansal refuse absolument, prêt à présenter illico sa démission et à prendre même sur lui un refus d’obtempérer. Il faudra la parution du Serment des barbares, quelques années plus tard, pour lui valoir d’être limogé. Après ce que j’ai lu de si bête dans L’Hebdo, qui remet en cause le droit du romancier de traiter des faits divers, comme si ce n’était pas la base même de son travail, la lecture de L’enfant d’octobre de Philippe Besson m’a beaucoup intéressé, qui évite à la fois les écueils de la démagogie et ceux du délire d’interprétation personnel auquel s’était livrée Marguerite Duras. L’intuition de l’écrivain se tient à ce qu’il me semble, qui voit en le couple de Christine et Jean-Michel Villemin une paire de jeunes gens un peu farouches et un peu frustes mais non moins décidés à à sortir de la trappe de leur milieu populaire, voire sordide, pour s’établir un peu plus confortablement (appartement mieux situé, voiture et vacances en Italie), ce que le clan n’admet pas du tout – d’où l’opprobre, les menaces et finalement le meurtre de l’enfant. Au demeurant, le romancier ne pousse pas au-delé de ces conjectures très vraisemblables, et son livre touche par un indéniable accent de vérité.

Après ce que j’ai lu de si bête dans L’Hebdo, qui remet en cause le droit du romancier de traiter des faits divers, comme si ce n’était pas la base même de son travail, la lecture de L’enfant d’octobre de Philippe Besson m’a beaucoup intéressé, qui évite à la fois les écueils de la démagogie et ceux du délire d’interprétation personnel auquel s’était livrée Marguerite Duras. L’intuition de l’écrivain se tient à ce qu’il me semble, qui voit en le couple de Christine et Jean-Michel Villemin une paire de jeunes gens un peu farouches et un peu frustes mais non moins décidés à à sortir de la trappe de leur milieu populaire, voire sordide, pour s’établir un peu plus confortablement (appartement mieux situé, voiture et vacances en Italie), ce que le clan n’admet pas du tout – d’où l’opprobre, les menaces et finalement le meurtre de l’enfant. Au demeurant, le romancier ne pousse pas au-delé de ces conjectures très vraisemblables, et son livre touche par un indéniable accent de vérité. Le Christ que j’aime est en croix et il saigne jusqu’à la fin du monde. Qu’il ait tiré des coups avec Madeleine ou se soit fait sucer par son «préféré», comme l’insinuent certains catholiques apostoliques ou certains mécréants, m’est complètement égal: la question n’est pas là. La question est dans la survie de sa lumière, et là j’en reviens aux lumières de Kurosawa dans ce qui me semble l’un des plus beaux films du monde, vu et revu maintes fois jusqu’à hier soir deux fois.

Le Christ que j’aime est en croix et il saigne jusqu’à la fin du monde. Qu’il ait tiré des coups avec Madeleine ou se soit fait sucer par son «préféré», comme l’insinuent certains catholiques apostoliques ou certains mécréants, m’est complètement égal: la question n’est pas là. La question est dans la survie de sa lumière, et là j’en reviens aux lumières de Kurosawa dans ce qui me semble l’un des plus beaux films du monde, vu et revu maintes fois jusqu’à hier soir deux fois. A l’instant nous arrivons à Dole, et du coup j’en aurais pour des pages à célébrer mon (occulte) ami Marcel Aymé côté vouivre et forêts, entre Brûlebois et Le moulin de la sourdine, mais du coup la vouivre me rappelle la taille hyperfine d’Alina Reyes traversant la terrasse du Café de la Mairie, et une heure avant les transes dans lesquelles, à l’hôtel Louisiane, j’ai rendu hommage à Alexandre Zinoviev dont ma bonne amie venait de m’apprendre la mort au téléphone – Zinoviev que je revoyais dans sa cuisine munichoise, incapable même de nous faire un œuf au plat et m’emmenant à travers les rues de la ville, jusqu’à certaine brasserie de sinistre mémoire où Hitler éructa ses premiers discours… et voici qu’ayant bouclé et envoyé mon papier je tombe sur le le vieil Albert Cossery plus déplumé et plus dandy que jamais, sans doute sur le point de gagner sa mangeoire de l’Emporio Armani où quelque mécène lui offre sa spaghettata quotidienne… et voici que mon portable grelotte une fois encore, sur lequel un éditeur ami m’annonce la mort la nuit passée de son père…

A l’instant nous arrivons à Dole, et du coup j’en aurais pour des pages à célébrer mon (occulte) ami Marcel Aymé côté vouivre et forêts, entre Brûlebois et Le moulin de la sourdine, mais du coup la vouivre me rappelle la taille hyperfine d’Alina Reyes traversant la terrasse du Café de la Mairie, et une heure avant les transes dans lesquelles, à l’hôtel Louisiane, j’ai rendu hommage à Alexandre Zinoviev dont ma bonne amie venait de m’apprendre la mort au téléphone – Zinoviev que je revoyais dans sa cuisine munichoise, incapable même de nous faire un œuf au plat et m’emmenant à travers les rues de la ville, jusqu’à certaine brasserie de sinistre mémoire où Hitler éructa ses premiers discours… et voici qu’ayant bouclé et envoyé mon papier je tombe sur le le vieil Albert Cossery plus déplumé et plus dandy que jamais, sans doute sur le point de gagner sa mangeoire de l’Emporio Armani où quelque mécène lui offre sa spaghettata quotidienne… et voici que mon portable grelotte une fois encore, sur lequel un éditeur ami m’annonce la mort la nuit passée de son père… En reprenant ce soir la lecture de L’Homme ralenti de J.M. Coetzee, je me dis, par opposition à tant de lectures ne laissant point de traces, que ce livre à la fois astringent et lesté de tant d’observations pénétrantes sur la vie qui va et l’étiolement du désir ou de la simple vitalité, est de ceux qui relèvent de cette littérature « réaliste » qui m’intéresse plus que tout aujourd’hui, plus exactement : de cette littérature poreuse et saturée de réel qui ne se contente pas de reproduire servilement celui-ci mais le recueille et le transforme, le pense, l’interprète et le restitue dans une forme où le fait devient à la fois signe et symbole.

En reprenant ce soir la lecture de L’Homme ralenti de J.M. Coetzee, je me dis, par opposition à tant de lectures ne laissant point de traces, que ce livre à la fois astringent et lesté de tant d’observations pénétrantes sur la vie qui va et l’étiolement du désir ou de la simple vitalité, est de ceux qui relèvent de cette littérature « réaliste » qui m’intéresse plus que tout aujourd’hui, plus exactement : de cette littérature poreuse et saturée de réel qui ne se contente pas de reproduire servilement celui-ci mais le recueille et le transforme, le pense, l’interprète et le restitue dans une forme où le fait devient à la fois signe et symbole.

Nullement. Rien de frelaté dans cette plongée aux racines rythmiques de la musique, imaginée de concert par Marco Forster, architecte de formation établi à Vevey, que sa passion de la musique brésilienne a fait se rapprocher du réalisateur finlandais Mika Kaurismäki (frère du génial créateur qu’on sait…), dont il a produit l’avant-dernier film, Brasileirinho, présenté à Nyon en 2005. Tout à fait conscients des écueils éventuels d’une telle entreprise, Marco Forster et le cinéaste ont tissé ensemble la trame de Sonic Mirror, dont le thème majeur est la vertu libératrice de la musique, en faisant appel à un grand musicien de jazz déjà associé, dans les années 80, aux expériences de l’anti-psychiatrie italienne.

Nullement. Rien de frelaté dans cette plongée aux racines rythmiques de la musique, imaginée de concert par Marco Forster, architecte de formation établi à Vevey, que sa passion de la musique brésilienne a fait se rapprocher du réalisateur finlandais Mika Kaurismäki (frère du génial créateur qu’on sait…), dont il a produit l’avant-dernier film, Brasileirinho, présenté à Nyon en 2005. Tout à fait conscients des écueils éventuels d’une telle entreprise, Marco Forster et le cinéaste ont tissé ensemble la trame de Sonic Mirror, dont le thème majeur est la vertu libératrice de la musique, en faisant appel à un grand musicien de jazz déjà associé, dans les années 80, aux expériences de l’anti-psychiatrie italienne. A propos de la séquence finale de Sonic Mirror, Marco Forster précise que ce qui s’est passé était totalement inattendu, imprévisible et finalement miraculeux. «Tout aurait pu foirer. Alors que ce qui s’est passé était comme une preuve, pour les thérapeutes aussi, que la musique ouvrait une brèche…»

A propos de la séquence finale de Sonic Mirror, Marco Forster précise que ce qui s’est passé était totalement inattendu, imprévisible et finalement miraculeux. «Tout aurait pu foirer. Alors que ce qui s’est passé était comme une preuve, pour les thérapeutes aussi, que la musique ouvrait une brèche…»

Au début d’Alain Tanner, pas comme si, comme ça, le vieux maître au regard vif parle de la beauté, à la fois essentielle et impalpable, qu’il dit « en fin de compte la seule chose qui importe », par opposition au chaos du monde et à l’univers des salauds et des imbécile dont il n’a rien su faire dans ses films… Or c’est cette beauté d’un personnage (très importants, les personnages de Tanner, et les acteurs tout autant !), cette beauté des lieux qui n’a rien à voir avec l’imagerie touristique (très importants, les lieux de Tanner, d’Irlande en Andalousie ou au Portugal et jusqu’au Milieu-du-Monde !), cette beauté des choses et des lumières que Pierre Maillard met en évidence dans son film, illustrant les thèmes majeurs de l’œuvre au moyen de nombreuses séquences de la filmographie qui donnent envie de retourner à la source.

Au début d’Alain Tanner, pas comme si, comme ça, le vieux maître au regard vif parle de la beauté, à la fois essentielle et impalpable, qu’il dit « en fin de compte la seule chose qui importe », par opposition au chaos du monde et à l’univers des salauds et des imbécile dont il n’a rien su faire dans ses films… Or c’est cette beauté d’un personnage (très importants, les personnages de Tanner, et les acteurs tout autant !), cette beauté des lieux qui n’a rien à voir avec l’imagerie touristique (très importants, les lieux de Tanner, d’Irlande en Andalousie ou au Portugal et jusqu’au Milieu-du-Monde !), cette beauté des choses et des lumières que Pierre Maillard met en évidence dans son film, illustrant les thèmes majeurs de l’œuvre au moyen de nombreuses séquences de la filmographie qui donnent envie de retourner à la source.