On lit vingt-cinq lettres sur le mur blanc d'une maison d'Ardez, en Basse- Engadine, "IL .MAINT.ES.RAI.DE.L'ETERNITA", relevées par Corinne Desarzens qui les traduit dans la foulée ("le moment est roi de l'éternité"), et se les rappellera plus tard en accentuant "cette note mineure, inconsolable, qu'on entend aussi en Irlande et qui décline le sang, la faim, l'herbe, l'émigration au loin, cette face sombre si bien brassée à la volupté solaire du champ que j'en retiens moins le regret que la légèreté", et voilà, tout est dit. Ou plutôt disons que la mèche est allumée, après quoi l'on n'a plus qu'à suivre le fil Bickford fulgurant à travers prés "vert fluo" et par les traboules des villages aux maisons "harnachées de ferronnerie, bombées, griffées de dragons", jusqu'aux petits paquets de poudre planqué de loin en loin et destinés à la fois à faire péter les clichés et à illuminer la face cachée des choses.

Corinne Desarzens écrit en général à plat ventre, par terre ou dans l'herbe, mais elle dessine aussi (cinq ou six beaux croquis émaillent d'ailleurs sa prose) et ce qu'elle dit du dessin vaut pour son écriture: "Dessiner met des yeux ai bout des doigts, la vie se concentre, palpite, le reste disparaît, et c'est un peu comme l'amour, qui fait sortir de soi..." De fait, tout ce qu'elle écrit est plein d'amour, non pas au sens sentimental mais au sens de l'élan curieux hors de soi et d'une curiosité qui sonde le secret et l'âme des choses. Elle note ainsi que les maisons grisonnes ont une petite fenêtre pour laisser l'âme s'envoler, et que le mot secret désigne, en langue romanche, les lieux d'aisance...

Curieuse au point d'apprendre l'un des cinq idiomes du romanche et de nous en servir au passage une louche de chuintantes ("Tschinch chatschaders van a chatscha da tschinch chamuoschs e tchinchtchient tschiervis", ce qui signifie bien sûr "cinq chasseurs vont chasser cinq chamois et cinq cents cerfs"), Corinne Desarzens ne cesse de lier saveurs et savoirs, sensations et sonorités verbales. Du même coup elle nous apprend des Grisons une foultitude de détails, et par exemple qu'on y appelle les migrants hirondelles (randulinas) et les chemins de traverse palingorenas, que les sauterelles d'Engadine sont "vert pois", ou que "le ciel est noir, la neige bleue, l'instant jaune citron" et qu'une certaine église "pourtant minuscule a une antichambre avec une potence, pour suspendre le gibier à bénir".

Afin de lui rendre la pareille, gibier de cette chasseresse au pied léger et au gai savoir, le lecteur bénit à son tour Corinne Desarzens qui lui a rappelé que "les sirènes ne se montrent qu'à ceux qui sont prêts à partir avec elles"...

Corinne Desarzens. Sirènes d'Engadine. Editions du Laquet, coll. Terre d'encre, 123p.

-

-

Les désarrois de la relève

JOURNEES DE SOLEURE La nouvelle génération en quête de « vraie vie »...

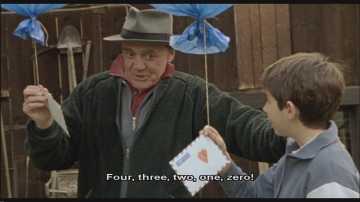

Une nouvelle génération marque un tournant de sensibilité et de pratique dans le cinéma suisse, relevait Fredi M. Murer mercredi soir, après sa consécration. Or l’auteur de Vitus est bien placé pour en parler puisqu’il s’est allié à des producteurs et un scénariste qui pourraient être ses fils. Mais que dire de cette relève sans tomber dans les généralités creuses ?

Jeudi soir, la première suisse d’un nouveau film attendu en Suisse alémanique, du Zurichois trentenaire Alain Gsponer, intitulé Das wahre Leben et entièrement réalisé en Allemagne, aura saisi à la fois par sa haute qualité de mise en scène et de direction d’acteurs et par son regard sur la société et la famille, proche de ceux des jeunes Romands Bron, Baier ou Choffat. D’une facture plutôt classique (au contraire du très « flashy » Breakout de Mike Eschmann, présenté le même soir), Das wahre Leben, pas loin du ton et de la manière d’American beauty, raconte l’explosion littérale de deux familles voisines, dans un quartier de gens arrivés non moins que déboussolés. Tout se passe sous le regard de Linus, ado de quinze ans amateur de bombes, frustré de la présence paternelle et de l’attention affective de sa mère, qui vit l’éveil de sa sexualité avec Florina, fille révoltée des voisins dont sa mère découvrira le « génie » artistique. Passons sur l’anecdote, pour relever la qualité d’observation et d’expression de ce film ambitieux, qu’une coïncidence fait découvrir en même temps que La vraie vie est ailleurs du Genevois Frédéric Choffat. A remarquer alors que, de même que leurs titres, ces films s’apparentent par le mal de vivre qu’ils ressaisissent, autant qu’ils illustrent la dislocation du lien social ou familial dont parlent aussi Mon frère se marie ou Comme des voleurs. Ce qui frappe, en outre, dans ces films, tient à l’absence de tout référentiel politique ou idéologique, même si le rejet des conventions et aliénations reste manifeste.

Un aperçu de la création helvétique, en matière de courts métrages et de films d’animation, a pu faire apprécier jeudi, à la Reithalle, l’écart considérable entre de nombreux courts métrages gratuits ou complaisants (dont le pauvre Feierabend d’Alex E. Kleinberger, primé la veille…) et quelques petites merveilles, comme Nachtflattern de Carmen Stadler, évocation d’une crise de couple d’une tenue esthétique rare et d’un humour percutant, justement gratifié du prix de la relève Suissimage/SSA. Dans un genre où s’épanouissent de grands talents, Dennis Furrer a été lui aussi récompensé à juste titre pour son film d’animation Birdy, superbe de rythme (l’auteur est connu sur la scène hip hop) et de stylisation plastique, d’un humour exquis. Ledit humour est d’ailleurs une autre composante commune aux films de la nouvelle génération. En affreux-jojo, avec Carlos Leal dans le rôle principal, Hugo Veludo (né en 1981) a poussé jusqu’au noir grinçant son mini-polar parodique Coupé court, présenté avant Das wahre Leben. Le public n’a pas apprécié cette splendide horreur : sifflets et huées l’ont accueillie. Affaire de génération ? -

Deux écrivains magnifiés

Jorge Luis Borges et Gerhard Meier à l’écran

Les amateurs de cinéma ouverts à la littérature (ou vice-versa) ont été gâtés, à Soleure, avec la projection conjointe de deux films remarquables qui rendent hommage à des écrivains que rien ne rapproche, sinon le même amour de leur art : le grand Jorge Luis Borges et Gerhard Meier, que Peter Handke dit justement ici l’un des auteurs alémaniques les plus importants du XXe siècle.

Dans le film intitulé Monsieur Borges and I, la jeune réalisatrice américaine Jasmin Gordon, établie en Suisse, aborde l’univers de Borges par la bande en laissant la parole à un homme tout à fait singulier, borgésien d’aspect (une sorte d’axololtl à lunettes) et qui n’est autre que Jean-Pierre Bernès, le complice, ami et commentateur du grand écrivain, ayant établi l’édition de La Pléiade, entre autres travaux de défense et d'illustration.

Il n’est pas question, dans ce petit film de 22 minutes, de l’œuvre de Borges ni de beaucoup d’aspects de sa vie, si ce n’est de ses rapports (rares) avec les femmes, la domination de sa mère (sur laquelle il a fini par s’exprimer), le rôle de la dernière « personne » qui l’a épousé très tardivement avant de prendre en main la succession de la façon controversée qu’on sait (Bernès a l’élégance de ne pas s’appesantir là-dessus mais ses expressions en disent long), la cécité et l'amplitude de sa postérité, qu’il évaluait à douze pages environ, souhaitant plutôt l’oubli complet en fin de compte…

Ces derniers propos rapportés par Jean-Pierre Bernès se modulent devant une dune de sable immense descendant vers l’océan, dont la vision épurée contraste avec les images de l’enterrement en grande pompe à la cathédrale Saint-Pierre de Genève, où tout un monde se pressait pour être vu. En autre contraste, l’image de la pierre tombale de l’écrivain, toute simple, évoquant une stèle de barde nordique, fait écho à ce monde hors du monde de la mémoire du poète que Jean-Pierre Bernès hante comme un familier du Labyrinthe, et que le film de Jasmin Gordon revisite avec talent.

Ces derniers propos rapportés par Jean-Pierre Bernès se modulent devant une dune de sable immense descendant vers l’océan, dont la vision épurée contraste avec les images de l’enterrement en grande pompe à la cathédrale Saint-Pierre de Genève, où tout un monde se pressait pour être vu. En autre contraste, l’image de la pierre tombale de l’écrivain, toute simple, évoquant une stèle de barde nordique, fait écho à ce monde hors du monde de la mémoire du poète que Jean-Pierre Bernès hante comme un familier du Labyrinthe, et que le film de Jasmin Gordon revisite avec talent.

Tout autre, évidemment, est le climat, le ton et la tournure de Das Wolkenschattenboot de Friedrich Kappeler, qu’on pourrait traduire par le bateau d’ombre-nuage… et qui restitue magnifiquement la double présence littéraire et humaine de Gerhard Meier, puisque l’écrivain y apparaît à diverses périodes de sa vie, à commencer par la plus mélancolique, après la mort de son épouse, dont le requiem poétique se module dans Ob die Granatbäume blühen, paru chez Suhamp en 2005.

Tout autre, évidemment, est le climat, le ton et la tournure de Das Wolkenschattenboot de Friedrich Kappeler, qu’on pourrait traduire par le bateau d’ombre-nuage… et qui restitue magnifiquement la double présence littéraire et humaine de Gerhard Meier, puisque l’écrivain y apparaît à diverses périodes de sa vie, à commencer par la plus mélancolique, après la mort de son épouse, dont le requiem poétique se module dans Ob die Granatbäume blühen, paru chez Suhamp en 2005.

Gerhard Meier est encore peu connu en France, malgré les diverses traduction de ses livres parus chez Zoé. La mode française est actuellement à la redécouverte de Robert Walser. Comme d’ordinaire (on l’a vu sous la plume de Pierre Assouline, qui va jusqu’à prétendre que Walser est moins connu en Suisse qu’en France, ce qui fait pour le moins sourire…), les Français accoutument de s’extasier devant tel auteur « étranger » avant de l’oublier pour décider ensuite que tel autre est le seul à considérer. On a vu ainsi Peter Handke célébré les yeux au ciel, puis ce fut Thomas Bernhard, et maintenant il n’y en a que pour Walser. Tant mieux n’est-ce pas, mais préparons à présent le terrain d'une pâmoison prochaine en invitant nos chers voisins à découvrir Gerhard Meier.

L’ennui, s’agissant du film de Friedrich Kappeler c’est qu’il n’est même pas sous-titré, et que Gerhard Meier s’exprime ici en dialecte alémanique. Ainsi perd-on beaucoup de la substance savoureuse de la conversation pleine d’humour et de cocasserie de cet homme, et de sa compagne, qu’on voit chez eux dans leur grande vieille maison de famille paysanne de Niederbipp, au pied du Jura, puis dans le jardin édénique de l’hôtel Salis à Soglio, devant la maison de Nietzsche à Sils-Maria ou dans celle de Tolstoï à Iasnaïa Poliana.

Ainsi que le dit Peter Handke dans un éloge spontané, le génie de Gerhard Meier tient au souffle de sa phrase et à l’espèce de vis sans fin de ses développements, revenant et revenant sur ses thèmes en variations qui montent peu à peu vers l’espace et l’universel. C’est exactement de la même façon que procède Friedrich Kappeler dans son beau film généreux et lyrique, aussi sensible que Meier à la beauté du monde qu’attentif à nos tribulations exitentielles. Reste à espérer une version sous-titrée, et qu’on découvre Gerhard Meier, si proche de Robert Walser et comme celu-ci telleent personnel et incomparable... -

L'envol de Vitus

PRIX DU CINEMA SUISSE. Reconnaissance à Fredi M. Murer, Prix de la meilleure fiction 2006 aux Journées de Soleure.

Jean-Luc Godard prétend, dans l’un de ses films, que les plus belles femmes se trouvent sur le bord du lac Léman, et c’est l’évidence, mais celles qui fleurissaient hier à la cérémonie de remise des prix du cinéma suisse n’avaient rien à leur envier. L’idée de Nicolas Bideau de se la jouer Croisette, avec tenue de soirée exigée (code heureusement enfreint par moult artistes sauvages), limousines (de grosses Opel…) et tapis rouge, pouvait faire craindre le bluff et la mascarade. Mais rien de cela : les Suisses ont probablement trop de bonhomie pour ça. N’empêche que les toilettes et l’apéro initial réunissant tous le gotha du cinéma suisse, de la culture et de la politique, ont donné un premier éclat à une cérémonie qui, les dernières années, tournait à la ringardise télévisuelle. Si la télé n’était pas au rendez-vous du direct, la cérémonie proprement dite n’a été que plus débridée, avec trois musiciens style rock des sixties, et un Gilles Tschudi bilingue et drôle, jouant successivement les rôles de prédicateur parodique de la Bonne Cause cinématographique, de bateleur et de technicien en mal de reconnaissance, combien justifiée...

Sous cet emballage relooké, le meilleur de la création cinématographique 2006 n’a pas été négligé, et la première preuve en est le Prix du meilleur prix de fiction 2006 attribué à Vitus de Fredi M. Murer, grand film « populaire de qualité », selon les critères un peu démagos de l'Office fédéral de la culture, snobé jusque-là par Nicolas Bideau, recalé aux Oscars mais déjà fêté par le public. Avec la même pertinence, le jury a attribué son prix spécial à Nachbeben de Stina Werenfels, distinguant le travail d’ensemble de ce superbe film « de chambre » encore à découvrir en Suisse française, comme Vitus d’ailleurs.

Les Romands n’ont pas été oubliés par le jury, puisque Bideau père, magnifique ronchon de Mon frère se marie, de Jean-Stéphane Bron, a décroché le prix du premier rôle, alors que Natacha Koutchoumov, si attachante dans les deux films de Lionel Baier, Garçon stupide et Comme des voleurs, a été récompensée pour son second rôle dans Pas de panique de Denis Rabaglia.

Nouveauté de cette édition : le prix du meilleur scénario. Là encore, le jury a vu juste en distinguant Barbara Albert, la scénariste de Das Fräulein d’Andrea Staka. Bref, la fête fut belle, qui demande à continuer dans les salles. Allez et voyez !Cet article a paru dans l'édition de 24Heures du 25 janvier 2007.

-

Brise de mer sur Calvin-City

Voler est un art de Pierre-André Thiébaud documente le casse de 1990 contre l’Union de Banques Suisse de Genève. Première à Soleure 2007.

Pierre-André Thiébaud a-t-il sacrifié à la facilité anecdotique en choisissant de raconter le hold-up « artistique » qui se solda par un butin de quelque 20 millions d’euros, jamais récupérés ? Le prétendre serait injuste, car au-delà des faits, donnant certes du « bon pain » aux enquêteurs de service, autant qu’aux avocats vedettes genevois et aux médias, Voler est un art reconstitue un véritable polar à retombées judiciaires, et donc humaines, aussi peu reluisantes pour les uns que pour les autres - un auteur de roman noir désabusé n’aurait pas imaginé dénouement plus amer.

Développant son film comme une enquête, dont l’un des protagonistes est l’un des limiers genevois survivants, le cinéaste, après le rappel des faits, introduit in vivo deux « acteurs » intéressants, qui furent à la fois les comparses des grands casseurs de l’occase et les seuls vraiment punis. Le premier, le prof de sport mariole Ferrari, trafiquant de devises et de métaux précieux à ses heures, fut l’informateur initial des « artistes » corses, que ceux-ci blousèrent en le privant de sa part – d’où son rôle ultérieur de balance. L’autre, Sebastian de Hoyos, petit employé brésilien de l’UBS au passé de communiste torturé sous la dictature (pas vraiment une référence, ça, aux yeux des patrons de la banque genevoise), livra certes des codes décisifs pour l’accomplissement du hold-up, mais sa peine excessive de 7 ans signale son rôle de bouc émissaire. Cela pour les « petits Suisses ». Or le film de Thiébaud nous fait voyager, de la rédaction du Monde, dont un reporter a lui-même enquêté à fond, à l’île de Beauté où le commissaire genevois découvre les pratiques de la bande dite de la Brise de mer, composée de gens dont le « sérieux » lui en impose. Entre pros, n’est-ce pas…

Avec pas mal d’humour et de réserves critiques sur les rouages de la justice, Pierre-André Thiébaud documente un « art » dont on oublie presque le caractère délictueux, en indiquant bien dans quelle « zone grise » les pires malfrats savent manœuvrer au dam des « amateurs », quels qu’ils soient. Son film est aussi celui d’un auteur dont la « patte » donne son dynamisme formel à l’ouvrage et, à la toute fin, sa touche douce-amère sur fond de neige genevoise au-dessus de tout soupçon… -

Mille pages de trop ?

Microfictions de Régis Jauffret.

L’idée du dernier livre de Régis Jauffret est intéressante, consistant à déployer une sorte de chronique kaléidoscopique qui modulerait tous les états de l’humanité sous forme de bref récits sans liens apparents mais tenus ensemble par le pari fou de l’auteur de parler au nom de tout un chacun : « Je suis tout le monde ».

Dès la première centaine de pages de Microfictions, qui en compte plus de mille, l’intérêt vif et la curiosité ne tardent pourtant à s’émousser, tant le sentiment que chacun des personnages que Jauffret fait parler n’est en somme qu’une projection fantasmatique de l’auteur en telle ou telle figure, sans voix personnelle, sans épaisseur, sans nuances, sans aura en un mot. A tel point que l’impression dominante se réduit, à quelques exceptions près où la voix de l’auteur lui-même filtre plus simplement, à cet autre constat plus morne : « Je ne suis personne ».

Régis Jauffret passe, depuis ses premiers livres, pour un écrivain à l’écoute des vies ordinaires, mais je vois de plus en plus, pour ma part, dans sa vision de la réalité, la seule projection systématique d’une maussaderie dépressive qui réduit ses personnages à des schémas, voire à des clichés. C’était déjà bien pénible dans Asile de fous, où la haine des familles perdait toute vraisemblance faute de nuances et de détails, et ce l’est plus encore dans ces Microfictions qui manquent également de nuances et de détails, mais aussi de vraie compassion et de vraie curiosité pour la vie des gens. Ceux-ci sont systématiquement moches, violents, souvent abjects, ou au contraire victimisés par toutes les formes de pouvoir, mais jamais surprenants, jamais émouvants, jamais une chose et son contraire, jamais sentis réellement de l’intérieur, jamais vraiment libres ni vraiment vibrants de leur voix propre. Cela donne donc un livre surabondant en apparence et d’une étonnante pauvreté de réelles observations et de réelles émotions, pauvre en outre en sensations physique – un livre écrit avec la tête qui ne pulse ni ne bande ni ne pue ni ne diffuse aucun parfum. Mille pages de trop ?

Régis Jauffret. Microfictions. Gallimard, 1027p. -

Lolo style Deschiens

Le théâtre d’Antoine Jaccoud (1)

Il y a sept ans que je passe à côté de cet auteur dont je me sens étrangement proche, non du tout parce qu’il est lui aussi Lausannois ou que nous publions chez le même éditeur, mais du fait que ce qu’il perçoit et qu’il exprime est de partout où l’on trouve des gens ordinaires, plus ou moins cabossés par la vie, plus ou moins beaufs, comme on dit, mais regardés avec affection, avec humour et sensibilité, saisis dans leur vérité mouvante au fil de dialogues d’une justesse sans faille à quoi s’ajoute une sorte de musique aigrelette.

Un recueil de plus de 400 pages permet aujourd’hui de se faire une bonne idée de ce théâtre qu’on pourrait situer dans la mouvance du répertoire dit naguère « du quotidien », du côté d’un Jean-Marie Piemme, en plus astringent et en plus fou, en plus imaginatif aussi quant aux situations, et d’ailleurs sans que cela participe d’une quelconque école.

Le premier monologue intitulé Je suis le mari de…, datant de 2000, nous vaut une irrésistible entrée en matière, avec la confession de celui qui, par attirance fétichiste autant que par compassion, est devenu le factotum et le compagnon de la deuxième plus belle poitrine du monde, cette Lolo en laquelle on identifie évidemment une personne célèbre, mais qui devient ici toute familière, même petite fille, émouvante en somme.

C’est à la fois tordant et tendre, grandiose dans le tragi-comique, d’un véritable humour tel qu’on en trouve plus souvent dans les pays sinistrés, telle l’Irlande ou la Belgique, que dans les paradis fiscaux. Mais on sait que le fantasme mammaire est universel et qu’il est de braves gens prêts, en Suisse aussi, à prendre sur eux la souffrance de martyrs inaperçus quoique exhibés comme des monstres de foire. Tout cela que l’auteur module avec un mélange d’acuité, dans l’observation, et de gentillesse « panique », qui réjouit véritablement. Et ce n’est qu’un début… (A suivre)

Antoine Jaccoud. En attendant la grippe aviaire et autres pièces. Théâtre en Campoche, 462p. -

Les amours différées

La disparition de Richard Taylor, le nouveau roman tendre et noir d’Arnaud Cathrine

On ressort de ce beau roman polyphonique avec l’impression d’avoir traversé plusieurs vies ou reçu autant de confidences, toutes de femmes, s’entrecroisant pour composer le portrait en creux d’un homme perdu, mélange d’enfant et d’artiste qui aurait renoncé à jouer le rôle que les autres attendaient qu’il tînt.

Richard Taylor, en ses jeunes années, aimait peindre et jouer du piano, à quoi il renonça pour couper aux foudres paternelles, avant de se conformer en apparence à une existence petite-bourgeoise, au côté de sa femme Susan, qu’il exècre en réalité. Or, comme le Monsieur Monde de Simenon, voici qu’il disparaît tout à coup en ne laissant à sa mère et sa femme qu’une lettre leur révélant qu’il se sent «à leurs griffes » et qu'il a décidé de casser net et de se casser: qu’elles ne le reverront plus, en partance qu'il est fissa pour Tokyo. Sa dérive ne le mènera pas si loin, que nous suivons tout au long du roman, évoquée par les femmes qui le rencontrent, le recueillent momentanément, l’aiment et le perdent comme il semble que lui-même se soit perdu à jamais, n’était un bonheur revenu à peindre ou des essais de retour dont le plus douloureux est celui qui lui fait découvrir la fin tragique de sa femme et de leur enfant.

Si le protagoniste, qui se juge lui-même lâche, imposteur et indigne d’intérêt, nous touche par sa fragilité et son intégrité, c’est à travers le regard des femmes qu’il nous intéresse à vrai dire et, dans la foulée, c’est à ce que vivent ces femmes que nous nous intéressons plus encore, comme à autant de modulations de l’amour espéré et le plus souvent différé.

De l’amour terre à terre de Susan, l’épouse conformiste, à la passion complexe de Rebecca, collègue de Richard à la BBC, en passant par l’attachement charnel et affectif de la jeune Lydia O’Lear, la gamme des sentiments est riche, qui se déploie plus largement encore à l’approche d’autres beaux personnages féminins chez lesquels le protagoniste trouve refuge ou ne fait que passer. Ainsi de l’attachante Molly Hunter, chez laquelle il se pointe car elle vit dans la maison où il a passé son enfance, qui imagine un instant que « quelque chose » pourrait se passer entre eux, tout en devinant qu’il n'en sera rien. Sur les traces du fugitif, on croise également la trajectoire de la dramaturge Sarah Kane, amie de la transsexuelle Vanessa, qui croit rencontrer l’amie rêvée dans le métro avant de tomber par hasard, en pleine crise de désarroi, sur Richard qui a l’air aussi perdu qu’elle. Dans la foulée, Sarah se fait la réflexion que, dans ses pièces, elle n’aura jamais en somme fait que parler d’amour…

On pourrait en dire autant de ce roman à multiples voix, dont les dialogues signalent d’ailleurs un grand talent théâtral virtuel, et que sa densité émotionnelle et sa pénétration intuitive, sa vivacité d’observation et son tonus interne tirent du côté de la vie en dépit de sa noirceur. Rien cependant de complaisant en celle-ci, qui relève plutôt de la lucidité et de l’honnêteté de l’auteur, d’une impressionnante maturité à tous égards.

Arnaud Cathrine. La disparition de Richard Taylor. Verticales, 194p. -

Le carton du cinéma suisse

Une scène de Vitus, de Fredi M. Murer, avec le jeune pianiste prodige Theo Gheorghiu et Bruno Ganz

Aux 42es Journées de Soleure, pros et public fêteront une féconde année 2006

Le nouveau chef de la Section Cinéma de l’Office fédéral de la culture a de quoi pavoiser : l’année de son intronisation coïncide avec une embellie spectaculaire du cinéma helvétique dans le domaine privilégié de la fiction. Mais Nicolas Bideau y est-il pour quelque chose ?

Rappel des chiffres : en 2006, les films suisses, avec 1,5 million d’entrées, se sont taillé une part de marché record de plus de 10%, certes très loin derrière le cinéma américain (60% des 16,6 millions d’entrées) mais devant la France (8,7%) ou la Grande-Bretagne 8,3%). Dans le top-ten national, seul le Vaudois Jean-Stéphane Bron marque la présence romande avec Mon frère se marie (23.300 entrées), à la dixième place, derrière Grounding de Michael Steiner (367.000 entrées) ou Vitus de Fredi M. Murer (166.000 entrées). Avec 55 films – 18 films de fiction, 15 documentaires et 22 courts métrages -, la présence helvétique s’est en outre notablement accrue dans les festivals internationaux où de nombreux lauriers ont été glanés. Est-ce à dire qu’y en a point comme nous et que « ça baigne » ?

Ce qu’il faut relever, en premier lieu, à l’ouverture des Journées de Soleure, constituant l’aperçu annuel et le forum professionnel du cinéma suisse, c’est que ces « fruits » ne procèdent pas de la nouvelle politique de Bideau, sauf du point de vue de la communication. En outre, le rayonnement international du cinéma suisse, hors des festivals, reste très limité.

« Il est clair, précise Ivo Kummer, que 2006 a été une grande année pour la fiction suisse, et que les films nominés pour la meilleure fiction au Prix du cinéma suisse sont tous d’un niveau remarquable, toutes générations confondues. Par ailleurs, il est évident que le niveau technique et le langage de Grounding, ou de Vitus, correspondent mieux au standards internationaux, et que le public et les médias suisses sont plus réceptifs à notre cinéma, grâce aussi à la politique de communication et au travail des distributeurs. Mais il ne faut pas se griser pour autant : le hasard compte là-dedans, comme le fait que nombre de fictions ont été conçues pour la télévision. La situation reste sensible, et nous devons être attentifs aussi à la défense du film documentaire, l’un des fleurons traditionnels du cinéma suisse. » Cette réserve est également le fait de René Gerber, directeur de ProCinéma, association des exploitants et distributeurs de films, pour qui la production cinématographique est « une affaire cyclique qui connaît des hauts et des bas », réduisant 2006 à « une année normale ».Et Bideau là-dedans ?

Vitrine annuelle du cinéma suisse drainant un public averti (nettement moins populaire à cet égard que le festival de Locarno), les Journées de Soleure privilégient aussi les débats entre professionnels. Cette année, nul doute que les discussions rouleront (notamment) sur la politique et les méthodes du nouveau Monsieur Cinéma de l’OFC, qui commence à susciter de rudes grognes, surtout outre-Sarine. Communication clinquante d’un haut fonctionnaire qui agit en patron de studio, favoritisme pro-Romand, « jeunisme », interventionnisme excessif sur le contenu des projets : tels sont, entre autres, les reproches que réalisateurs et producteurs adressent (à voix encore basse) à celui qui ne laisse personne indifférent.

«On ne pourra juger de la politique de Bideau que dans deux ou trois ans, pondère Jean-Stéphane Bron, qui note aussi, comme ses pairs Lionel Baier ou Frédéric Choffat, que l’exigence d’un cinéma plus ouvert au public est une bonne chose, et que l’effort de communication a contribué à battre en brèche l’image d’un cinéma suisse mortifère.

N’empêche : l’impression que Nicolas Bideau en « fait trop » pour la galerie, sans avoir les moyens de ses proclamations, relançant le vœu de Pascal Couchepin d’un cinéma suisse qui « cartonne », est partagée même par ceux qui ont salué son arrivée. « On parle trop du cinéma suisse et pas assez des films », remarque Lionel Baier, alors qu’Ivo Kummer rappelle qu’il en est du cinéma comme du sport : défendre ainsi les seules disciplines spectaculaires est insuffisant, voire dommageable pour l’ensemble de la production. Et Frédéric Choffat de comparer le cinéma d’auteur à l’agriculture de montagne, dont le soutien n’a pas à être sacrifié à la course aux chiffres…

Atouts et découvertes

Limousines et tapis rouge pour la cérémonie relookée du Prix du cinéma suisse : on va voir ce qu’on va voir le 24 janvier au soir, où cinq films sont en lice pour la meilleure fiction 2006, notamment. Favoris : Vitus de Fredi M.Murer, sélectionné pour les Oscars, Grounding de Michael Steiner et Das Fraülein d’Andrea Staka, déjà couronné à Locarno. Vaillants nominés vaudois : Lionel Baier et Jean-Stéphane Bron.

Entre autres nouveautés à découvrir dont parle la rumeur: Das wahre Leben du très prometteur Alain Gsponer, évoquant les désarrois exacerbés d’un adolescent dans une famille contemporaine « surbookée ».

Dans les grandes largeurs, la rétrospective consacrée au maître imagier Renato Berta (lire 24Heures du ) jouxte une nouvelle bourse aux clips, un (chiche) hommage à Daniel Schmid (avec la seule Paloma…), le (riche) Panorama de la production suisse (235 films), la section transfrontalière Passages, des débats, etc.

Ouverture aujourd’hui en présence du Conseiller fédéral Samuel Schmid et d’une escouade de parlementaires.

Romands en lice

Au nombre des films de réalisateurs romands présentés à Soleure, il en est dont on a déjà parlé l’été dernier, tels Mon frère se marie de Jean-Stéphane Bron, La liste de Carla de Marcel Schüpbach, La traductrice d’Elena Hazanov, Qué viva Mauricio Demierre de Stéphane Goël ou Jeu de Georges Schwizgebel, présentés à Locarno. D’autres ont été révélés entretemps, de Comme des voleurs de Lionel Baier à La vraie vie est ailleurs de Frédéric Choffat. A ceux-là s’ajoutent plusieurs dizaines de « longs » ou « courts » à découvrir, comme la dernière réalisation de Claude Goretta, Sartre, l’âge des passions, un bref docu de notre consoeur Anne Cuneo intitulé Max Bollag, galerist, ou l’évocation, dans Vivement samedi ! d’Emmanuelle de Riedmatten, du parc de Vidy-Lausanne, haut-lieu de rencontres multiculturelles.

Fort attendu enfin: Voler est un art, le film d’investigation de Pierre-André Thiébaud, consacré au « casse» perpétré à Genève en 1990 contre l’UBS, et racontant les tenants et aboutissants de ce hold-up, témoins à l’appui. Une sorte de docu-thriller…

Soleure. 42es Journées du cinéma suisse, du 22 au 28 janvier. Infos : 032 625 80 80. Ou http://www.journeesdesoleure.ch/