Sur Le dieu du carnage de Yasmina Reza

Après que le jeune Ferdinand, onze ans et des bricoles, a bastonné le non moins jeune Bruno, qui refusait de l’admettre dans sa bande et se retrouve avec deux incisives amochées et le visage en semi-compote, les parents des deux lascars se réunissent chez Véronique et Michel Houillié, géniteurs de la victime. Lui est un commercial sans trop d’états d’âme et elle fait dans la littérature humanitaire – son prochain écrit traitera du Darfour. En face, Annette et Alain Reille plaident coupables, mais on verra que leur tolérance aux charge moralisantes de Véronique ont des limites. Plus précisément, les relations de celle-ci et d’Alain, avocat d’affaires très sûr de lui et qui ne cesse de communiquer sur son portable avec les relations publiques de la firme pharmaceutique qu’il représente, ne vont pas tarder à se crisper avant de plus graves éclats, quand le conflit généralisé mettra fin à la séance de conciliation dont la nouvelle pièce de Yasmina Reza détaille les tenants et aboutissants.

En gros, ce qui y est révélé n’est un secret pour personne, relevant même du lieu commun d’époque : c’est que le barbare est toujours prêt à bondir de sous le masque du civilisé et qu’il faut peu pour faire, de parents dits adultes et responsables, piqués dans leur susceptibilité de classe, de genre ou de couple, des sauvages pires que leur progéniture. Dans le cas de cette double paire, le conflit opposant initialement les conjoints se corse au moment où l’entente entre mecs et la fureur des chipies fait apparaître les failles de chaque couple, jusqu’à l’horreur vomitive et les gestes fous dont un portable « vital », jeté dans l’eau des tulipes, fera les frais avant celles-ci…

On se rappelle la verve satirique d’Art, qui fit un des premiers succès un peu convenus de la dramaturge, mais ici c’est du plus grave et du plus subtil aussi, du plus douloureusement significatif : ça fait vraiment mal, avec la même verve endiablée, sur fond de révolte légitime, que dans le récit tendrement dévastateur d’Une désolation…

Je préfère, quant à moi, le versant tchékhovien de Yasmina Reza, dans Conversations après un enterrement ou L’Homme du hasard. Mais Le dieu du carnage est à lire vite pour le méchant plaisir qu’il procure, avant de le découvrir toutes griffes dehors sur une ou l’autre scène…

Yasmna Reza. Le dieu du carnage. Albin Michel, 124p.

-

-

Ballades du désamour

Love, 17 nouvelles bluesy de Philippe Testa

Sous un titre qui évoque à la fois celui d’un album-concept, un sigle de pub ou une inscription taguée sur un mur, Philippe Testa publie son deuxième livre, après le kaléidoscope de notes de voyage de Far-West/Extrême-Orient, paru en 2004: un recueil de dix-sept récits relevant plus, à vrai dire, du croquis ou de la tranche de vie que de la nouvelle achevée. Ce qui les unit est une tonalité douce-acide et un climat général de déglingue affective, sur fond de relations oscillant entre la non-rencontre et la fatigue de l’autre, la solitude et l’incompréhension réciproque. L’auteur y cristallise des observations aiguës, voire incisives, sur le monde qui nous entoure, au fil d’une narration claire et rapide. A préciser qu’à chaque récit est couplé un morceau de rock ou de blues, dont l’écoute est censée « accompagner » la lecture. Ainsi Voyage astral, premier titre du recueil où il est question de la non-rencontre d’un garçon persuadé qu’il « doit » connaître telle fille croisée dans la rue, laquelle beauté ne rêve que de s’accomplir dans les sphère spirituelles du New Age, va-t-il de pair avec Voulez-vous d’Abba…

Le Mote de Sonic Youth accompagnera, dans la foulée, l’un des meilleurs récits du recueil, Un petit pas pour l'homme, un pas de géant pour l'humanité, où l’auteur observe l’évolution de l’amour-passion d’un quadra pour une adorable nymphette qui débarque dans sa vie avec son vide sidéral de môme vague que rien n’intéresse et qui reste plantée devant la télé. Et l'auteur de noter: « Il voulait ne jamais être séparé d’elle, il voulait l’étrangler, il ne savait plus ce qu’il voulait »...

Il est beaucoup question de désamour dans Love, entre dialogues de compères sur ce qui foire avec leurs petites amies, et confidences de celles-ci se retrouvant de leur côté pour détailler l'empêtrement médiocre de leurs jules. Debbie, dans une fête, croit rencontrer un type pas comme les autres (il a une façon intense de regarder le ciel étoilé), qui ne voit en elle qu’une possible extraterrestre. Et les malentendus de se multiplier d'une situation à l'autre. Plusieurs des couples observés se défont parce qu’on vit dans l’instant et la jouissance égoïste, à l’enseigne d’une espèce d’infantilisme ou de repli narcissique qui exclut tout pari sur l'avenir et quelque fondation que ce soit; enfin la solitude est un leitmotiv du livre, liée au vide de l'échange ou à l'atonie, à l'avachissement de l'homme téléphage.

Parfois aux confins de la charge satirique, comme dans le récit évoquant la rencontre d’une veuve et d’un poisson rouge (Un monde presque parfait), Philippe Testa reste le plus souvent dans l’empathie tendre-acide, peignant ses personnages à petites touches, souvent rehaussées de dialogues sonnant juste. Le tableau d’ensemble rappelle un peu, en beaucoup plus elliptique, voire mince, les observations d’un Carver ou, pour le climat social, d’un Houellebecq, mais l’on reste souvent sur sa faim en dépit de la qualité de la narration et du trait. Celui-ci par exemple, dans Himalaya où l’on voit l’employé Julien, du type très terre à terre, saliver auprès d’une Elodie qui lui préfère le fringant Niels combien plus romantique et dégourdi: « Julien aurait souhaité posséder une télécommande qui zappe les gens aussi facilement que les programmes TV»... Dans le même ordre de notations, Philippe Testa rend très bien compte de ce qu’on pourrait dire la mécanisation des affects ou la standardisation des comportements, qui n’excluent pas pour autant les sentiments à vif…

Philippe Testa. Love. Editions Navarino, 123p. Lausanne, 2007 -

Murènes de l’édition

Les sœurs de Prague, le nouveau roman de Jérôme Garcin

Une lettre d’injure carabinée marque le départ de ce nouveau roman de Jérôme Garcin, dans laquelle une frénétique Klara, de la paisible station alpine suisse de Mürren (d’où l’on découvre le panorama « majestueux et emmerdant » de la sainte trinité que forment l’Eiger, le Mönch et la Jungfrau), vomit toute sa hargne et son ressentiment à l’adresse d’un jeune interlocuteur, probablement écrivain, qu’elle traite de « parangon de connerie » après lui avoir reproché son arrivisme, son conformisem et son égoïsme. On croit comprendre qu’elle l’a aidé et protégé et qu’au moment où elle-même a été victime d’un certain complot, ce « frétillant et stupide caniche » s’est montré lâche et n’a pas fait un geste pour la défendre. Invoquant son « putain de saloperie de métier », dont on suppose qu’elle a été écartée, ladite Klara écrit encore qu’elle y a aimé surtout les tournages de films tirés des livres qu’elle gérait au titre d’agente littéraire : « J’aimais l’odeur de la caméra. Oui, imbécile, les caméras ont une odeur. Elles sentent le renfermé, le bois de cercueil, le cadavre encore chaud, les draps défaits, les derniers jours de l’été. Elles filment ce qui va disparaître. Mais ça t’échappe forcément. Et l’aimable épistolière de conclure sa lettre sur ces mots : « Avec ce qu’il me reste de salive, je te crache à la gueule »»

Cette Klara est immédiatement intéressante, dont nous allons découvrir les menées dans le récit qui suit, dont le narrateur est un jeune écrivain du genre « loser » parisien, juste remarqué pour le « succès accidentel » d’un roman intitulé La tête froide, qui lui vaut d’être abordé par cette Klara Gottwald, d’origine tchèque, déjà surnommée la « rottweiler du gotha » pour les méthodes prédatrices qu’elle applique dans le monde de l’édition et du cinéma. Lorsqu’elle l’entreprend, au Lutetia, il lui avoue qu’il est en train de poireauter sur une adaptation moderne d’Armance de Stendhal, entre autres activités mercenaires de critique pigiste de cinéma. Le dynamisme flatteur de Klara ne tarde pas, dans la foulée, à lui faire signer un contrat, au dam de ses amis l’éditeur Jean-Claude et l’agent Alexandre qui voient les raids de la Gottwald d’un très mauvais œil. Plus rude pour lui : sa compagne Laetitia le raille de se prendre ainsi pour un écrivain arrivé alors qu’elle est la mieux placée pour apprécier quel glandeur il est en réalité.

Comme on s’en doute, ce nouveau statut ne sera pour le jeune romancier qu’un leurre et un poids. Son remake d’ Armance n’intéressera Klara que pour son éventuelle transposition cinématographique, et dans l’immédiat c’est en chien-chien qu’on le traite. Klara s’en servira notamment pour accueillir sa sœur Hilda à Paris, qui la rejoint pour la seconder dans ses affaires. Or ladite Hilda, prof de français jusque-là, va se métamorphoser en femme d’affaires aussi redoutable que sa sœur.

Et le narrateur de commenter : « Dieu sait que j’en ai vu, dans mon milieu, des femmes et des hommes que je croyais connaître et qui, du jour au lendemain, ont été défigurés par l’usage du pouvoir, amaigris par le régime de la tyrannie, tordus par la jalousie, déformés par la vanité, ulcérés par la faculté, à laquelle ils n’étaient pas préparés et qu’ils ne soupçonnaient pas, de nuire pour construire, d’écraser pour briller, de tuer pour survivre »… Il n’en est pas moins étonné par la transformation d’Hilda, qui se montrera bientôt à la hauteur de Klara… jusqu’à la chute du brillant tandem àla suite d'un scandale retentissant.

Le roman de Garcin, tout proche des réalités nouvelles de l’édition, est intéressant à la fois par le portrait « en creux » de son narrateur, du genre veule mais sensible et parfois sensé, et par celui des deux sœurs (Klara surtout, qui à débarqué de Prague après divers ratages existentiels - elle y a abandonné un jeune fils -, et avec une intense volonté de revanche) dont le lecteur a cependant quelque peine à concevoir ce qu’il appelle leur « tragédie ». Excellent aperçu de l’évolution des mœurs et pratiques dans un monde parisien qu’il connaît, évidemment, comme sa poche, Jérôme Garcin multiplie les effets de réel (de telle rencontre de Sollers à tel enregistrement du Masque et la plume) et c’est en invoquant son ami Jacques Chessex qu’il amène Klara à se jeter du pont aux suicidés sis en plein Lausanne, au pied duquel une pancarte mettait naguère le passant en garde : « Attention chute d’espoir»…

Un peu rapide et trop en surface à certains égards (notamment en ce qui concerne le passé et le drame de Klara), Les sœurs de Prague épate du moins par son écriture, son mordant, son allant narratif et cette vacherie noire bien « bourgeoisie française » que nuancent en douceur de belles pages rêveuses que l’auteur « offre » pour ainsi dire à son personnage, moins médiocre alors qu’il ne semblait. Le roman en perd un peu en crédibilité ce qu’il y gagne de finesse dans l’analyse et de charme dans le climat doux-amer, d’élégance aussi dans l’écriture, proche de Théâtre intime ou de Cavalier seul.

Jérôme Garcin, Les sœurs de Prague. Gallimard, 174p. En librairie le 4 janvier 2007. -

Jouvence de Maurice Chappaz

« Si Paul Eluard avait été Suisse romand, disait un jour Etiemble à propos de Maurice Chappaz, personne ne connaîtrait son existence outre-Jura», et c’est à peu près la situation dans laquelle se trouve, aujourd’hui encore, l’un des plus grands écrivains apparus en Suisse romande dans la postérité de Ramuz, dont l’œuvre poétique nous semble, du seul point de vue de l’apport à la langue française, d’une vigueur et d’une originalité qui n’a cessé de se renouveler jusqu’à l’âge avancé de l’écrivain, comme l’illustre la prose inspirée et folle de l’Evangile selon Judas (Gallimard, 2001), dont l’extraordinaire liberté d’invention verbale va de pair avec la profondeur de pensée. Or cette oeuvre si dense, à la fois si cohérente et si variée dans ses expressions (poèmes, proses, lettres, journaux personnels, récits, pamphlets, reportages) n’a pas droit à la moindre mention dans l’Anthologie de la poésie française publiée à l’enseigne de la Pléiade en l’an 2000 ! Autant dire que c’est avec reconnaissance qu’il faut accueillir la première étude sérieuse consacrée en France à Chappaz, assortie d’un choix de textes conforme à la lecture « pour l’essentiel », très érudite et très pénétrante de Christophe Carraud, latiniste et spécialiste de Pétrarque qui se situe assez nettement dans une optique spiritualiste d’inspiration catholique « augustinienne ».

Le moins qu’on puisse relever alors est que son approche de grand style et de profonde sensibilité (autant du point de la réflexion que de l’expression) ne sacrifie pas à l’esprit du temps, au risque même d’écarter plus d’un lecteur qu’effarouchera la crainte (injustifiée selon nous) d’une œuvre trop « difficile ». Du moins, coupant à tout folklore anecdotique, Christophe Carraud a-t-il le premier mérite de rappeler que toute œuvre classique – car c’est à cette hauteur qu’il place celle de Chappaz – est foncièrement exigeante. D’emblée, il est dit en outre que l’œuvre de Chappaz « vient de plus loin que lui et va vers une fin dont seule la préfiguration nous est offerte ». Ce n’est pas l’arracher à l’humus qui l’a nourrie non plus qu’à son temps, bien au contraire : le premier souci de Christophe Carraud, en virtuel « lecteur très ancien », est de resituer le « lieu de permanence » qu’a représenté le Valais ancestral soudain en mutation dont Chappaz est à la fois l’héritier et le chantre partagé entre adhésion (témoin proche de la construction de la Grand Dixence) et rejet fulminant (l’attaque écologiste contre les promoteurs rapaces), auquel on n’aura cependant rien compris en le classant tantôt vagabond anarchisant proche des hippies ou proprio terrien réactionnaire.

Qualifiant la pensée sous-jacente de Maurice Chappaz, de l’initial Testament du Haut-Rhône aux Maquereaux des cimes blanches ou à La haine du passé, entre tant d’autres écrits, Carraud affirme que « ce n’est pas une pensée du retour ; c’est une pensée de la continuité du temps, contre ceux qui en figent l’imprévisible déroulement dans un progrès sans archè, sans mystère et sans vie, exacte antithèse du mouvement qu’il prétend être. Un progrès sans réponse ni responsabilité, sans questionnement ni mémoire ».

Sans raconter la vie de Chappaz en détail, Christophe Carraud en resitue les étapes successives : la première naissance difficile et la seconde qu’a représenté la formation des chanoines augustiniens de Saint-Maurice ; le choix d’une vocation et l’émancipation d’une lourde généalogie de notaires et d’avocats ; la première rupture « franciscaine » du poète de L’homme qui vivait couché sur un banc, et sa réinsertion ultérieure dans la communauté des hommes, dont témoigne le Chant de la Grande-Dixence ; la rencontre de Corinna Bille, la famille, les difficultés et la transmutation continue des œuvres nourries de vie ; enfin la méditation sans cesse reprise sur la mort, les voyages et plus encore : le pèlerinage de tous les jours, avec ses rites répétés et ses liturgies, la poussée « résurrectionnelle » de sa poésie faisant miel de toutes choses. Ainsi : « Pour connaître une vie, il suffit peut-être d’un instant, juste de naître, j’imagine le pullulement de New York dans le bébé qui ouvre la bouche, où entrent aussitôt les constellations »…

D’aucuns reprocheront, peut-être, à Christophe Carraud d’ « enfermer » l’œuvre de Maurice Chappaz dans une eschatologie catholique, mais ce serait ne pas voir l’évident héritage spirituel du poète et ce qui l’« aspire » vers le futur, ni le « ciel ouvert » au lecteur, souscrivant ou non à ce déchiffrement, par les pages du poète rassemblées ici et qui semblent écrites ce matin…

Christophe Carraud. Maurice Chappaz. Préface de Bruno Doucey. Editions Seghers, collection « Poètes d’aujourd’hui », 333p.« La beauté nous fera pénétrer dans les ailleurs, à en perdre son nom .» (Maurice Chappaz)

-

Naissance d’un poète

Lecture de Maurice Chappaz (1)

« Le jour vient, d’ailleurs le soleil entame. »

(Charles-Albert Cingria)

« On le vit se déshabiller derrière une haie, on le vit faire un petit paquet de sa chemise, de sa cravate, de son habit fort civil, coton ou alpaga, envoyer ça dans un coin du parc après plusieurs jurons : des « damned », des « christo », des « morbleu ». Il libéra ses souliers d’une secousse et un instant il fut tout nu (rudement étrange, bonnes gens, Cicérons !) et un instant après chaussé d’espadrilles, vêtu d’un pantalon de toile bleue, d’un chandail et d’une vieille casquette, c’est-à-dire comme Jacques et comme Pierrot ses amis. De cambouis, du plâtre, de la terre tachent ses vêtements, mais le cambouis, le plâtre, la terre, sont de bonnes choses, de celles qui existent à tout coup dans le monde. Et les semelles de chanvre aussi, qui vous collent au pied et vous permettent de sentir le sol. Mais par-dessus tout, ce qui est vraiment beau, ce qui est extra comme disent les enfants et les poètes, c’est la liberté ! Et on voyait bien qu’il la humait, la respirait dans l’ombre bleue et violente des séquoias du jardin public de L. Il buvait à longs traits dans cette ombre qui était comme du champagne noir et lui battait le sang d’une gaîté, d’une ivresse pareille à celle que ce vin prodigue aux Heureux. Mille pensées explosent dans la tête, mille sujets de plaisirs. Puis un vent violemment froid, mais odorant et sauvage, dissipe ces fumées. C’est Muscat noir qu’il faut appeler l’ombre à cause de l’été, à cause du goût du raisin et de cet air frais et glaciaire qu’on les arbres. Ah ! oui, c’est la liberté qu’il savoure, il s’était enfui de la commune où son père remplissait des fonctions administratives, quelque chose comme notaire ou shérif. Il avait résolu de ne plus se casser la t’été avec les devoirs incongrus que chacun dans sa famille ou dans la société s’ingéniait à lui imposer. Maintenant il venait de renaître au hasard, là près de cette haie, quelqu’un qui n’avait jamais connu les leçons d’une école. Il se met à regarder avec des yeux neufs les choses autour de lui, elles ont cette paix qu’ont les fossés, le matin, il les salue toutes en disant « ô », soufflant sur elles et leur refaisant comme un cœur, comme une aube, comme un firmament, l’espace où elles glissent et où elles éclatent, où l’oiseau chante en sa langue :

Ô l’arbre, ô l’écorce

dans le jardin semé d’ombre et de soleil… »

Ainsi commence le texte d’une quinzaine de pages intitulé Un homme qui vivait couché sur un banc, premier écrit de Maurice Chappaz publié, en 1940 dans la revue Suisse romande, sous le pseudonyme de Pierre. Maurice Chappaz avait vingt-trois ans lorsqu’il composa cette nouvelle envoyée au concours lancé par la revue en question, dont le jury (notamment composé de Jacques Chenevière, C.F. Ramuz et Gustave Roud), eut à examiner 153 textes.

A relire aujourd’hui Un homme qui vivait couché sur un banc, l’on peut y voir, en raccourci, à part le don plus qu’évident du jeune poète, comme une sorte de « programme » rimbaldien que, de fait, Chappaz allait suivre tout au long d’une vie essentiellement consacrée à la poésie, avec la même exigence de rupture opposée à la société des pères établis, la même effusion partagée par quelques compères bohèmes dans une nature heureuse, la même salutation à telle humanité élémentaire d’artisans et de chemineaux, le même appel d’air et de simplicité balayant « la dérisoire hiérarchie du bien-être », la même « sérénité contemplative » vécue avec une espèce de candeur d'avant la Chute, mais qui n'allait pas durer, entamée qu'elle serait des les dernières pages de Verdures de la nuit, son premier recueil paru sous son nom en 1945.

« O Poésie, sois ma maison natale à présent, sois une enfance nouvelle et vraie, bénie par ta tendresse, ô ma mère noire. Viens, je sors, erre avec moi dans les rues où je fume, où je m’assieds, gagne pour finir la place en haute de la ville. Là, les maisons s’alignent un peu délabrées, aux façades simples. Jaunes, brunes, presque ocres au soleil. Il y a des granges, des entrepôts, le char des paysans et les camions chargés de vivres qui démarrent dans les goudrons, tout un bazar d’étoffes, de charges de légumes, d’enfants des rues et les rudes travailleurs manuels ; la vie du peuple déballé magnifique avec ses odeurs, sa peinture – odeur de foin, peinture de fruits.

Moi je m’étends sur un banc pour toute la journée. Rien faire, absolument rien faire. Quand vient midi ou toute autre heure, je me lève, j’ai une gamelle de polente et dans un petit sac de toile, voilà du pain de seigle, du fromage et une bouteille de fendant. La polente cuit en plein air. Un bâton fixé entre deux pierre : la broche et le foyer. Les ménagères me donnent quelques bûches, des fois j’ai un bout de lard. J’aime manger et, après avoir mangé, me mettre le dos au mur de façon à tenir le haut du corps dans l’ombre et les jambes au soleil. Fumer une pipe de Garibaldi, se rouler des sèches, finir sin vin, à l’occasion s’endormir »…

Maurice Chappaz. Une homme qui vivait couché sur un banc. Suivi de Verdures de la nuit et Les Grandes Journées de Printenps. Préface de Marcel raymond. Postface de Jean-Luc Seylaz. Castella, 192p. 1988. -

Le vieux sage et les collégiens

A la veille de son 90e anniversaire, le 21 décembre 2006, Maurice Chappaz est revenu à Saint-Maurice où il a fait ses classes

«Vive Chappaz!» pouvait-on lire, il y a quelques années, en grandes lettres blanches peintes sur la falaise dominant le Collège de Saint-Maurice. Tel fut le signe de soutien manifesté par les collégiens à l’écrivain vilipendé, dans son pays, par les bien-pensants qu’offusqua son pamphlet écolo-politique Les maquereaux des cimes blanches. Si cette trace de complicité est aujourd’hui presque effacée, la relation de l’écrivain avec «son» collège ne s’est jamais distendue pour autant, relancée à l’occasion d’une magnifique rencontre.

Dans un premier temps, le professeur et critique français Christophe Carraud, auteur de la première monographie consacrée en France à Maurice Chappaz (parue chez Seghers, en 2005), a présenté l’œuvre en soulignant sa «puissance de vie» et, aussi sa «qualité de pensée» en consonance avec les grands problèmes d’un siècle marqué par les camps de la mort et Hiroshima, où l’humanité est devenue «tuable». De fait, si Chappaz n’a jamais été le porte-voix de grandes idées, ni un écrivain engagé au sens marxisant, sa démarche de poète autant que son œuvre n’ont cessé d’affirmer une position critique fondamentale, à la fois contre le développement inconsidéré de la technique et contre toute forme de déshumanisation. «Continuateur médiéval» de la grande tradition augustinienne, a relevé Christophe Carraud, Maurice Chappaz est un guide pour la jeunesse actuelle, qui adresse «un oui pur et simple au bonheur et au malheur d’être né»…

La meilleure preuve du bel exemple qu’incarne le poète nonagénaire a été, dans la foulée, sa rencontre avec les collégiens de Saint-Maurice, préparés par la lecture du Garçon qui croyait au paradis.

En préambule, Maurice Chappaz a rappelé aux jeunes gens que ses maîtres, quand il entra au collège de Saint-Maurice, en 1927, lui firent valoir que ses études ne seraient en rien utilitaires, ne servant qu’à répondre à telle interrogation essentielle: qui suis-je? A la question, posée ensuite par un collégien, de savoir s’il se considérait comme un intellectuel, Chappaz répond: «C’est l’animal qui écrit! Pas le psychologue ni le professeur… mais l’animal humain se distingue par l’intelligence, c’est vrai!». Puis à la grande question du bonheur, tel qu’il l’aura vécu lui-même: merveilleuse réponse du vieil homme, évoquant la carrière d’un Malraux, soumis aux effrayantes tragédies personnelles qui l’endeuillèrent et faisant face à sa façon. «Je serai très prudent en la matière, très prudent…», conclut le poète à ce propos, immédiatement compris par les jeunes gens.

Or, à l’un d’eux l’interrogeant plus prosaïquement sur l’utilité de la dissertation, Chappaz répond sans hésiter: «C’est la base de tout». Et de rappeler la leçon d’un de ses maîtres, qui flanqua un zéro à toute la classe après un premier exercice de composition, sous le seul prétexte qu’aucun des collégiens n’avait exprimé son sentiment spontané…

Une heure de partage vibrant et ces mots en guise de leçon non académique: «Plus vos études seront inutiles, plus elles vous serviront. Aimer est inutile, comme le bonheur, la beauté, la musique, la poésie, notre présence à l’instant – tout cela est inutile, mais c’est cela même qui compte le plus dans notre vie, autant que ce verre d’eau»… -

Judas notre frère d’en bas

En lisant L’Evangile selon Judas de Maurice Chappaz

Le sentiment de se trouver devant un livre essentiel est très rare aujourd’hui, et plus rare encore ce que nous vivons à la lecture de L’Evangile selon Judas de Maurice Chappaz, qu’on pourrait dire la conjonction de l’expérience spirituelle de toute une vie et la plus haute expression d’une aventure poétique.

D’une merveilleuse liberté d’invention, ce récit en dix chapitres tient à la fois du grand rêve éveillé et de la méditation dansante, reliant à tout moment le «passé» évangélique à notre «présent», avec des sauts et des zigzags incessamment inattendus, bondissant et retombant toujours pile. C’est que la pensée sous-jacente de Maurice Chappaz est d’une solidité de corde de varappe (pensée de catholique observant mais non conventionnel), qui s’inscrit dans une longue tradition de poètes-prophètes visionnaires aussi peu respectueux des pouvoirs constitués que de ce qui atrophie la fine personne.

Un trait de caractère fondamental de Judas est indiqué par la formule «tout le monde m’aime», qui a aujourd’hui d’étonnantes résonances. Or voici son écho dans le temps: «Plus tard, ce slogan sera repris par les commerces, les firmes, les chefs: inscrit sur les boîtes de conserves. «Tout le monde m’aime», dit le saumon fumé ou même les armes à feu». Telle est la façon, apparemment terre à terre, et très spiritualisée cependant, qui caractérise la démarche du poète. De surcroît, la pensée de Chappaz est musique et images, mouvement et raccourcis saisissants, rapprochements lumineux.

Quant au style, il faut aller chercher du côté de Claudel, en moins génialement tonitruant, ou chez Aragon, en moins alambiqué et en plus sauvagement alpestre.

Dès le Testament du Haut-Rhône, Chappaz s’apparentait plus ou moins à la fantaisie inspirée d’un Cingria et au lyrisme spirituel d’un Gustave Roud. Ici, le poète est bonnement incomparable! Nous pourrions citer cent phrases dont celle-ci: «A voix basse, avec minutie et quel tranchant! tous les mots qui peuvent s’ouvrir, fleurir, agir, être vivants en nous, les hommes d’aujourd’hui ou à naître, ont brisé leurs coques, se sont envolés, ont bousculé nos frontière visibles, nos murs raisonnables, rapproché, collé, nos sens à l’illimité qui y est inscrit». Et ceci qui sonne lugubrement à l’époque des nouveaux délires scientistes: «L’extraordinaire et la misère seront notre lot. Nos oeuvres nous dépasseront. De sorte qu’un monstre anonyme, aussi nul que multiple et impérial, indistinguable, pourra nous dominer. Un autre César. Insaisissable. Et le mal sera si mêlé au bien, au bien immédiat qu’il faudra le subir. Il y aura une fatalité du bien.»

Judas est ici d’une source, la terrienne et la sensuelle, tandis que Jésus est d’une autre nature, si l’on ose dire. Judas est un rescapé du massacre des innocents, il est né du sang et se rappellera qu’il a failli mourir à cause de l’Autre, lequel est «né de l’esprit». Maurice Chappaz invente une première rencontre entre les deux frères qui nous rend Judas, «fils de perdition» par vocation, à vrai dire plus émouvant et plus proche que Jésus.

Or voici la scène. «Jésus aperçut l’homme même qu’il devait, ma plume me dit «sauver», au lieu de «perdre». Et une multitude hésitante cachée en cet homme, des nations entières. Il était la clef de cette multitude, clef avec laquell il ouvrirait le monde. Ils allumèrent une clope de l’un à l’autre».

La première impression que nous fait cet ouvrage, presque physiquement, est de nous arracher au temps, au point qu’on se demande s’il a été écrit il y a deux mille ans ou ce matin même. On se dirait parfois chez un auteur antique, disons Apulée, puis on est au Moyen Age, on est au bord de la «selva oscura» de Dante, et dans l’arrière-plan du tableau, comme chez les Renaissants ou les Flamands, où l’on voit des processions, des scènes de village, des gens qui construisent un bisse ou une autoroute, ou bien c’est l’hiver et il y a un massacre d’innocents qui nous renvoie, par Breughel, à la Judée du roi Hérode imagée dans nos livres de catéchisme de façon à marquer nos petites mémoires, ou bien encore on serait dans une sorte de Russie mystique aux gueules rappelant le Valais de bois (Judas sert du thé de son samovar à Jésus) où roule le Rhône du ciel à la mer. Tout cela évoque parfois un Chagall chrétien nourri de merveilleux. Mais on ne tarde à retomber sur terre. Parce que c’est sur cet astre que cela se passe, à la fois pour le sensuel et le spirituel.

On l’aura compris, mais cela ne se réduit pas à cela seulement: Judas est l’homme en nous de la terre et des tendresses mortelles, tandis que le Christ brûle tout par amour. En exergue, Chappaz cite Dostoïevski qui disait que, si la vérité devait être prouvée contre le Christ, il préférerait la vérité. Or, on sent que le poète, à la vérité prouvée, préfère l’amour vécu qu’incarne le Christ, tandis que Judas n’est qu’amour de soi...

Maurice Chappaz. L’Evangile selon Judas. Gallimard, 168pp.

Avatars de Judas

Pour la plupart d’entre nous, qu’ont baignés la tradition et la culture chrétienne, le personnage de Judas se réduit à celui de l’apôtre félon qui a livré le Christ à ses persécuteurs. Sa figure est toujours tenue à l’écart des autres apôtres, et sa vocation (il est désigné par le Christ), autant que sa mort (par pendaison) suscitent l’horreur. Assez peu intéressant chez les Evangélistes eux-mêmes, Judas a fait l’objet d’interprétations plus nourries chez les exégètes, et notamment dans la littérature. On retiendra notamment celle de l’écrivain russe Leonid Andreev, qui en fait, dans Judas Iscariote, un homme plus intelligent et brillant que les autres disciples, type du zélateur orgueilleux et fanatique jusqu’à l’hystérie amoureuse, qui aimerait faire du Christ un roi régnant. Dans Mort de Judas, Paul Claudel fait également le portrait d’un homme supérieur du genre gestionnaire avisé, opportuniste et pluraliste avant la lettre, qui va préférer les sciences humaines (y compris la «triste théologie») à la foi, décidément trop vieux jeu. Or ce ne sera pas faire injure à l’immense poète que de lui préférer, peut-être, la figure sacrifiée de naissance, trouble et bouleversante à la fois du frère terrien de Chappaz, qui vit son trouble pour mieux rendre hommage à la lumière...

-

ia orana i te matahiti api

Mille Voeux aux visiteurs de ce blog

A vous qui passez tous les jours et à vous qui cliquez par hasard, à vous dont je sais le vrai nom ou qui vous signalez sous pseudonyme, à vous qui me faites parfois un signe ou qui vous en abstenez farouchement, à vous qui partagez ma façon de lire le monde ou qui la trouvez d'un blaireau grave, à vous qui prêtez quelque intérêt à mes carnets ou qui n’y revenez que pour vous y agacer un peu plus, à vous que j’essaie d’imaginer chacun sur son île, dans la chaleur de telle maison ou la solitude de telle trappe, à toi Bona qui brasse tes couleurs dans ton atelier du Sud ou à toi Marie qui voit le soleil de Tahiti se coucher quand l’aube nous arrive, à vous Frédérique sur votre cheval bleu et à vous Ray au pays de Cézanne, à toi Claire qui grappille les fruits de la poésie et à toi Bruno dont la jeune ferveur nous encourage au milieu de tant d’indifférence et de foutaise, à Dorian Purple et à Mike, à Guillaume le Tourangeau et à Matteo de Salamanque, aux vieilles guenilles et aux jeunes chenilles, à vous tous qui considérez la passion de lire et d'écrire comme un lien qui rassemble et non comme un privilège de quelque élite mitée, à vous que la déshumanisation et le cynisme des temps qui courent poussent à résister chacun à sa façon, à vous qui subissez le poids du monde et à vous qui vous joignez au chant du monde, à vous qui êtes plutot Stones ou plutôt Brassens, plutôt Monteverdi ou plutôt rap, plutôt Soutine ou plutôt slam - à vous tous je souhaite une année 2007 Méga Super Top.

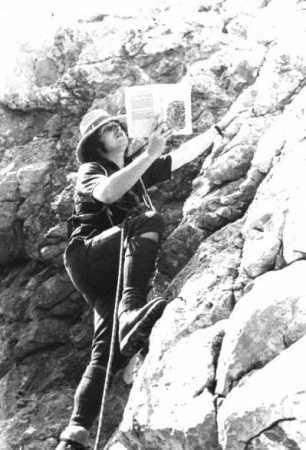

Photo ci-dessus: JLK en 1975, lisant L'Adieu à l'automne de S.I. Witkiewicz au sommet du Grand Miroir de l'Argentine. La même ascension est au programme du misérable en date du 14 juin 2007, jour funeste de ses 60 ans...