Menuet (en rondeaux)

Menuet (en rondeaux)

- Max Aue est affecté à l’Etat-major personnel de Himmler.

- Il est chargé d’étudier les moyens de maximiser la capacité productive des déportés.

- Rencontre Himmler (p.497).

- Celui-ci le félicite, puis s’inquiète de le savoir encore non marié.

- Vitupère les Anglais qui bombardent les civils ( !)

- « Après la victoire, nous devrons organiser des procès pour crimes de guerre ».

- Lui recommande d’éviter toute sentimentalité.

- Le côté pète-sec pion chafouin très bien rendu.

- Max S’installe chez une dame Gutknecht.

- Brandt, son nouveau supérieur, lui apprend qu’il est devenu « porteur de secrets ».

- Prend connaissance des chiffres du statisticien Korherr qui l’a interrogé plus haut.

- Apprend qu’environ 2 millions de Juifs ont été déplacés au tournant de 1942.

- La rumeur sur les déportations et les massacres commence à se répandre.

- Max reçoit une lettre de sa sœur.

- Qui lui raconte l’enterrement de leurs parents.

- Puis il retrouve Eichmann à Berlin.

- Eichmann se plaint de ne pouvoir monter en grade. Puis lui montre les « résultats » des déportations.

- Himmler voudrait en avoir fini cette année encore avec « ça ».

- Ensuite rencontre Oswald Pohl, éminence grise du Führer en matière économique.

- Le soir il est reçu dans la « charmante famille » d’Eichmann.

- Il fait des plaisanteries démagos. Eichmann rit, ah-ah.

- Eichmann lit Kant.

- Cherche à justifier la suspension de l’impératif kantien dans certains cas (521).

- Ensuite lui montre un album de photos sur la liquidation du ghetto de Varsovie. Content du bon travail accompli.

- Content aussi que tous les survivants aient fini à Treblinka.

- Eichmann est décrit comme « un bureaucrate de grand talent, compétent dans ses fonctions » mais en revanche limité dès qu’il sort de son cadre strict.

- Ne montre pas d’animosité personnelle contre les Juifs, sauf que c’est son rayon, sa spécialité de les « traiter ».

- On sent que Max ne l’admire guère.

- Max qui se sent flotter depuis la mort de sa mère.

- Se sent plein d’une « vaste indifférence ».

- Se rend à Cracovie, dont le Général-gouverneur Frank prononce un discours qui évoque la destruction des Juifs sans précautions rhétoriques (p.526).

- Cela déplaît à Max.

- Qui retrouve Bierkamp, l’officier qui l’a envoyé à Stalingrad.

- Evoque l’origine spécifique de l’antisémitisme polonais, plus social que religieux. Cf. Ladislas Reymont.

- Portrait de Piontek le chauffeur.

- Va trouver Globocnik le soudard croate.

- Une brute qui se réjouit de l’élimination totale des Juifs.

- On découvre, progressivement, l’immense organisation que représente la déportation, la gestion des prisonniers et l’élimination des improductifs.

- Visite le camp de Belzec.

- Remarque pour la première fois une « odeur douceâtre et nauséabonde ».

- Recueille les confidences du lieutenant Döll, qui lui dit avoir gazé des blessés allemands par souci d’économie. (p.542)

- Max sur le thème de l’inhumanité. « Mais l’inhumain, excusez-moi, cela n’existe pas. Il n’y a que de l’humain et encore de l’humain.

- Döll à propos de Sobibor : « C’est comme tout, on s’y habitue ».

- Döll encore : Des petits hommes et des petites femmes c’est tout pareil. C’est comme marcher sur un cafard ».

- Max : « Döll tuait ou faisait tuer des gens, c’est donc le Mal. Mais en soi, c’était un homme bon envers ses proches, indifférent envers les autres, et qui plus est respectueux des lois ».

- Au lieu de participer aux beuveries orgiaques de la Deutsches Haus de Lublin, il lit Blanchot dans son coin.

- On en vient à la question de la corruption dans les camps.

- Max enquête sur les normes alimentaires prévues pour les détenus.

- On parle de Koch et de sa femme, les sadiques de Buchenwald.

- Très édifiante conversation avec le juge Morgen (pp.549-551).

- La déportation génère des sommes colossales en or, en devises et en objets.

- Scène des agapes dans l’hôtel, suivies d’une baignade, pendant qu’on fusille deux Juifs.

- Max retrouve Morgen.

- Qui lui raconte avoir intercepté trois paquets d’or dentaire représentant plus de 100.000 corps « traités ». (p.555)

- Se rend ensuite à Auschwitz.

- Où le reçoit le commandant Höss.

- Max assiste à l’arrivée d’un convoi de France.

- Sur 1000 arrivants, 55% sont « gardés ».

- « Avec les convois de l’Ouest, on obtient de bonnes moyennes ».

- Tandis que les derniers convois arrivés de Grèce sont défectueux.

- L’extermination pose de sérieux problèmes techniques.

- Le Dr Mengele lui est présenté.

- Qui précise que le gaz fait son effet après dix minutes, quinze par temps humide.

- Max retrouve l’odeur de Belzec.

- Puis il fait son rapport.

- Höss lui explique le système de recyclage industriel des vêtements.

- Lui-même a habillé ses enfants (notera Max plus tard) avec des jolis vêtements de petits Juifs riches.

- Madame Höss a réquisitionné un lot de lingerie fine.

- Visite ensuite la grande usine IG Farben.

- Note que le rendement des ouvriers juifs y est faible.

- Pense qu’on pourrait l’améliorer en améliorant leur état.

- La nuit, Max est assailli par des cauchemars.

- Rêve d’un camp idéal de la Vie Parfaite.

- Scène digressive de la colonne de fourmis observée par Max avec les enfants Höss, disparue le soir même. (p.575)

- Dîne chez les Höss.

- En dînant, pense au con de Mme Höss « niché dans la culotte d’une jeune et jolie Juive gazée par son mari ».

- Rêve morbido-érotique où il se voit aspergé par le sperme de Höss et d’un autre officier.

- Ensuite revient à Berlin.

- Evoque le camouflage des termes liés à la Solution finale (pp.580-581).

- Tout tend à désigner des « actes sans acteurs ».

- Les bombardements reprennent sur Berlin.

- Max est reçu par Himmler.

- Son rapport a été apprécié, quoique jugé « trop direct ».

- Himmler le charge d’une nouvelle mission portant sur le ravitaillement.

- On comprend que l’augmentation de la production fait problème.

- Liquider les Juifs doit sembler la priorité.

- Max, naïf, insiste pourtant sur la suite de sa première enquête.

- Ensuite organise son nouveau bureau.

- Etablit que la corruption prive les détenus de 20-30% de leurs rations.

- Enquête sur le minimum vital nécessaire à un « travailleur ».

- Retrouve le docteur Hohenegg. Qui est secoué par les récits de Max sur la liquidation des Juifs (pp.599-601)

- Max confie son rapport à Eichmann, qui le reçoit à peine, « encore du papier »…

- Le souci d’Eichmann n’est pas de faire travailler les Juifs mais de faire « du chiffre ».

- C’est son job. Jawohl.

- Max assiste à un discours d’Albert Speer, ministre de l’armement pour lequel la relance de l’effort de guerre est vitale et nécessite une abondante main-d’œuvre.

- Max est présenté à Speer par Mandelbrod.

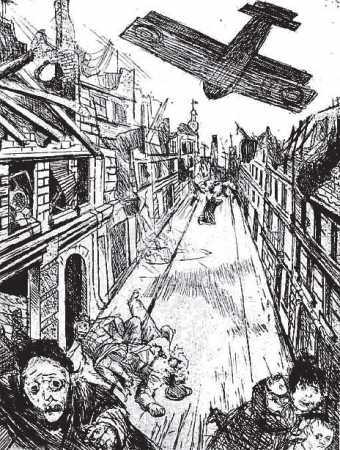

- Il y a du Docteur No chez l’énorme Mandelbrod monté sur plateforme roulante. Gros tas raciste et machiavélique. Pouah, se dit le lecteur candide. Figure d’Otto Dix là encore.

- Le contact de Max et Speer est plutôt bon.

- Mandelbrod prône le rapprochement de Speer et de la SS.

- Discours de Himmler au château de Posen, le 6 octobre 1943.

- Devant les Gauleiter et les Reichsleiter, Himmler parle de la destruction des Juifs sans précautions oratoires.

- Max en est choqué (p.612), ainsi que nombre d’auditeurs.

- Hitler l’a sans doute voulu : les cadres comprennent qu’on est en train de les « mouiller » grave.

- La BBC commence une campagne d’info sur les camps.

- Max imagine le futur : la logique de purification devrait aboutir à la liquidation, après celle des Juifs, de 30-50 millions de Russes et d’un solide pourcentage de Polonais.

- Dans la foulée, cite une opération de gazage de 35.000 tuberculeux polonais.

- Long développement de Max sur les antécédents historiques en matière d’épuration ethnique, depuis les Grecs. Intéressant mais étiré.

- Puis revient au 6 octobre, en plan plus serré.

- L’assemblée au château réunit les huiles, Göbbels, Bormann, Speer, etc.

- Les femmes qui entourent Mandelbrod ont approché Max à plusieurs reprises. On cherche l’étalon aryen…

- Himmler à la tribune (pp.622-623)-

- « Beaucoup vont pleurer, mais cela ne fait rien… »

- Max se demande si Speer sait déjà « tout ».

- Il estime a posteriori que Speer a prolongé la guerre de 2 ans.

- Gagne ensuite Cracovie dans le train de Himmler baptisé Heinrich. Hübsch.

- Grande réception le soir, où le Gouverneur Frank (qui ne gouverne rien) va présenter au Reichsführer sa maquette de parc zoologique humain des espèces dégénérées (pp.628-629) à vocation pédagogique.

- Max retrouve l’ingénieur Osnabrugge, qui évoque le sabotage des ponts en Russie, et donc la retraite.

- Retour à Berlin. Le nouveau rapport de Max suscite l’étonnement de son supérieur. Pourquoi 10% seulement des Juifs travaillent-ils ? Que font les autres ?

- Il lui ordonne d’enquêter sur les travailleurs « étrangers ».

- Max fête ses 30 ans avec Thomas.

- De retour chez lui, un peu gris, il tombe sur une collection de discours du Führer conservés par sa logeuse. Se demande si le Führer ne se décrit pas lui-même dans le flot d’injures qu’il déverse sur les Juifs ? (p.636)

- Ce thème de la haine de soi, Max la vit à sa façon, non sans lucidité constante.

- Se trouve reconvoqué par Himmler. Qui le met en garde contre le risque de révolte des Juifs mis au travail.

- On sent que la rivalité Himmler-Speer est en cause.

- L’effet des démarches de Max aboutit à ordonner la diminution de la mortalité dans les camps, sans que rien ne soit fait pour que ce soit fait. Pure mécanique bureaucratique.

- Max est invité à une partie de chasse de hauts dignitaires nazis.

- Où il se rapproche de Speer.

- Lequel s’étonne qu’il n’aime pas la chasse.

- « Je n’aime pas tuer », dit Max.

- Admet qu’il a tué par devoir, jamais par choix. A-t-il choisi de tuer sa mère ? Nein, antwortet Sigmund.

- Speer l’interroge sur le sort des femmes et des enfants juifs.

- Max invoque le secret.

- Conversation pendant la chasse (pp.646-648) sur la nécessité de dégager une nouvelle main-d’œuvre pour gagner la guerre, souci premier de Speer.

- On perçoit de mieux en mieux les luttes de pouvoir au plus haut niveau.

- Max se demande pourquoi Mandelbrod l’a rapproché de Speer.

- Servira-t-il de « fusible » au cas où ?

- La ressaisie des personnages réels (Himmler, Speer, Bormann, Höss, Blobel, Frank, etc.) ou fictifs (Thomas, Mandelbrod, Moreau, Hélène, etc.) est d’un romancier en cela que Littell en suggère la présence physique avec des moyens qui ne se bornent pas aux traits connus. Speer dégage une certaine sympathie, Himmler irradie la mesquinerie pincée, Höss est froid comme une cravache, Moreau veule, Hélène lumineuse, etc. Mais tout ça est rendu sans adjectifs, de manière diffuse.

- A Berlin, les bombardements redoublent de violence. (pp.654-655)

- Le bureau de Speer est anéanti.

- Speer s’inquiète de la chute de la production des roulements à billes. Pas de roulements à billes = plus de guerre.

- Les terribles raids aériens se poursuivent (pp.660-663).

- A la piscine, Max a remarqué une femme intéressante, qui l’observait.

- Se revoient plusieurs fois de suite.

- Hélène Anders se fait connaître.

- Le zoo est salement touché.

- Thomas reproche aux Juifs de n’être ni de bons gaspilleurs ni de bons tueurs.

- Se réjouit de la révolte de Sobibor : enfin des Juifs qui tuent.

- « Je trouve ça très beau ».

- « On a enfin un ennemi digne de nous ».

- Nouveau raid sur Berlin. 4000 morts. 400.000 sinistrés. On sent la fin.

- Une « pensée nouvelle » visite Max, à propos d’Hélène.

- Un amour possible, dans une autre vie ?

- En lui résonne le tocsin : trop tard, sans qu’il dise rien.

- Surgissent alors deux flics de la criminelle, les commissaires Clemens et Weser, enquêtant sur l’affaire d’Antibes.

- D’emblée ils le serrent de près, quoique se bornant à le dire témoin. (pp.674-677).

- Les prend de haut.

- Trouve « injuste » qu’on vienne l’embêter à ce propos.

- Avec Albert Speer, Max va visiter les installations souterraines de Mittelbau, où travaillent des milliers de déportés (non Juifs) dans des conditions atroces. (p.679)

- Speer est furieux et exige qu’on remédie à cette Schweinerei. Mais le commandant n’en a pas les moyens…

- De retour à Berlin, Max se sent soutenu dans son projet d’amélioration des conditions de vie des détenus à fins utiles.

- Himmler se braque.

- On conseille à Max d’être plus amène avec Himmler, et par exemple de lui amener un traité médiéval sur la médecine des plantes.

- Tout le roman est parsemé de notes relevant de ce genre d’humour plus ou moins grinçant ou carrément noir.

- Surtout, Himmler s’impatiente de la voir se marier.

- Max revoit Hélène. Très beau personnage féminin.

- Passe Noël 1943 avec des amis.

- Thomas trouve Hélène « très bien ».

- Et v’là que les flics refont surface. Que Max compare à Laurel et Hardy. Ou Dupond Dupont à l’allemande…

- A Nouvel-An Hélène l’embrasse. Max en est tout secoué.

- En janvier 1945, Speer lui demande d’intervenir auprès de ses chefs pour épargner des Juifs hollandais qui pourraient lui être utiles dans le commerce des métaux.

- Eichmann n’en a rien à battre. Surtout pas donner le mauvais exemple. On sent de plus en plus la lutte des pouvoirs.

- La police SS demande à Himmler l’autorisation d’enquêter sur Max Aue.

- Himmler le convoque et décide de le couvrir.

- Les flics réapparaissent et raillent « l’intouchable ».

- La situation générale ne cesse de se dégrader. Les rats cherchent la sortie.

- Max, lui, fait de la planification dans le vide.

- Il se sent décalé, inutile, étranger aux intrigues qu’il observe. La planification raciale l’appelle cependant en Hongrie. (p.701)

- Max défend toujours le recours aux travailleurs juifs pour l’industrie de guerre.

- Eichmann rétorque : « Est-ce que vous voudriez que la victoire de l’Allemagne soit due aux Juifs ? »

- Invectives d’Eichmann contre l’esprit « capitaliste » de Max (pp.705-706).

- Müller prône la Solution finale à la question sociale. Après les Juifs, les vagabonds et tous les parasites…

- Préparation de l’Action en Hongrie.

- Le convoi gagne Budapest.

- Où les Juifs espèrent encore que les Allemands seront moins cruels que les Hongrois…

- Discours d’Eichmann (p.714) à propos de son expérience de l’extermination, qui lui a appris que « l’élimination des 100.000 premiers Juifs est bien plus facile que celle des 5000 derniers »…

- Hitler autorise l’utilisation des Juifs comme travailleurs sur le territoire du Reich.

- Mais l’intendance ne suit pas. Le « matériel » humain n’arrive pas en bon état au lieu d’utilisation. C’est la pagaille partout.

- Le récit de Max devient de plus en plus désabusé.

- Il observe un point de recrutement des Juifs hongrois, qui rappelle celui de Kertesz au début d’ Etre sans destin.

- Ensuite retourne à Auschwitz. Où la situation est devenue effroyable.

- Il rédige un « rapport virulent » sur les carences d’alimentation alors que les fours tournent à plein régime.

- En juin 1944, Eichmann et ses sbires ont évacué 400.000 Juifs de Hongrie, dont 50.000 seront retenus pour le travail.

- La radio U.S. commence de chiffrer le génocide.

- Et v’là que Clemens et Weser réapparaissent.

- A Berlin, Max, scrutant le visage sans traits de son père, Max sombre dans une crise délirante qui prélude à un effondrement physique total.

- Son chauffeur le retrouve à moitié mort.

- Thomas et Hélène vont s’occuper de lui.

- Il injurie Hélène dont la compassion le déstabilise.

- Il se sent emporté dans un fleuve de bacilles et de morts et d’immondices dont il se dit le pire.

- Sur quoi survient la tentative de coup d’Etat contre Hitler.

- Max repique et se réfugie dans les livres pour adolescents de E.R. Burroughs.

- Il en conçoit une utopie raciale qu’il soumet à Himmler.

- Lequel en est ravi. (p.756)

- De vrais enfants déments.

- Mais professionnellement, Max est out.

- Speer a renoncé à ses services.

- Fin octobre, Himmler ordonne la fin des gazages et le démantèlement des camps.

- Fin décembre, Himmler l’envoi inspecter l’évacuation d’Auschwitz.

- En janvier 1945, on lui apprend que « son » affaire a été classée.

- Fin de partie : Max assiste à l’évacuation en catastrophe des déportés.

- Pagaille atroce. « Personne ne doit tomber vivant aux mains des bolchéviques ».

- Il rédige toujours des rapports…

- Revenu à Berlin, entend le discours d’Hitler célébrant le 12e anniversaire de la prise du Pouvoir. Constate que ses pairs y font à peine attention.

- Début février, il échappe de justesse à un nouveau bombardement.

- Puis il se fait conduire par Piontek, via Stettin, dans un village de Poméranie où il se réfugie dans un beau manoir appartenant à son beau-frère Üxküll.

- Le lecteur a trouvé ce Menuet bien éprouvant…

Photo ci-dessus: Heinrich Himmler au jet du boulet , prototype de l'athlète aryen.

Peut-être y a-t-il de cela, même s’il n’y a rien, justement, de précuit, dans les livres de Jollien, et moins encore dans le nouveau qui rompt avec le « témoignage » pour entrer dans la vif de la parole et du dialogue puisque La construction de soi est un recueil de lettres adressées par l’auteur à Dame Philosophie et à quelques individus peu académiques tels Boèce et Etty Hillesum, sous le ciel d’Epicure et de Spinoza, notamment. Mais il y a là, surtout, une voix, une inquiétude individuelle et sincère, un homme perdu et qui cherche - tout cela qui permet à chacun de s'identifier.

Peut-être y a-t-il de cela, même s’il n’y a rien, justement, de précuit, dans les livres de Jollien, et moins encore dans le nouveau qui rompt avec le « témoignage » pour entrer dans la vif de la parole et du dialogue puisque La construction de soi est un recueil de lettres adressées par l’auteur à Dame Philosophie et à quelques individus peu académiques tels Boèce et Etty Hillesum, sous le ciel d’Epicure et de Spinoza, notamment. Mais il y a là, surtout, une voix, une inquiétude individuelle et sincère, un homme perdu et qui cherche - tout cela qui permet à chacun de s'identifier. Cette terre de Virgile, nous l’avons foutue en l’air, et c’est pourtant à la ressusciter que je travaille ce matin en relisant la préface aux Géorgiques de Maurice Chappaz, dont la belle traduction vient de reparaître, Maurice Chappaz qui fête aujourd’hui même ses 90 ans, Maurice Chappaz dont Etiemble disait que, né en France, il serait aujourd’hui aussi fameux qu’un Paul Eluard.

Cette terre de Virgile, nous l’avons foutue en l’air, et c’est pourtant à la ressusciter que je travaille ce matin en relisant la préface aux Géorgiques de Maurice Chappaz, dont la belle traduction vient de reparaître, Maurice Chappaz qui fête aujourd’hui même ses 90 ans, Maurice Chappaz dont Etiemble disait que, né en France, il serait aujourd’hui aussi fameux qu’un Paul Eluard.

Isabelle Guisan. Le tour du corps en quarante-quatre amants. L’Aire, 158p.

Isabelle Guisan. Le tour du corps en quarante-quatre amants. L’Aire, 158p.