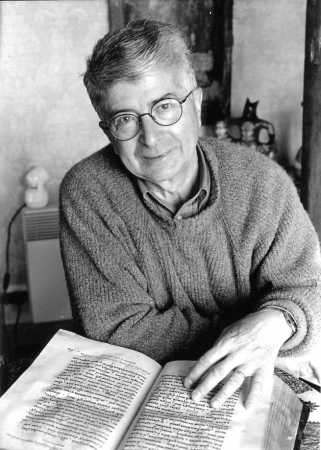

Une lecture magistrale des Bienveillantes, signée Georges Nivat

Le jour même de l'attribution du Goncourt, le quotidien romand Le Temps publiait cet article, le premier vraiment à la hauteur de son objet.

« Ce livre vous prend à la gorge, à la tête, aux tripes, son écriture vous emporte comme une houle énorme », écrit Georges Nivat, « depuis longtemps la langue française n'avait reçu cargaison aussi lourde, aussi troublante. Ce n'est pas une révolution dans l'écriture, c'est une révolution dans le fret fictionnel; une nef chargée de tant d'histoire, de nuit, de sang, de pulsions, nos ports n'en avaient plus reçu depuis longtemps. »

Soulignant le fait qu’aujourd’hui, en littérature, c’est ailleurs qu’on va chercher des œuvres de cette ambition et de cette envergure, et notamment chez le Russes, Nivat se plaît à reconnaître que « l'armateur du navire est la langue française, le boucanier un Américain domicilié à Barcelone, alors que la mer qu'il laboure est le fleuve humain, dans son immensité ».

Et d’établir une relation immédiate entre Les Bienveillantes et l’auteur de Vie et destin ou encore Dostoïevski pour l’approche qui y est faite du Mal.

Au « tout passe » de Vassili Grossman, « les monceaux d'affamés crevant sur les routes, les filles éventrées, les salopards vides d'humanité... », Nivat répond à travers Littell que non : « que ça ne «passe» pas, ça remonte comme un déglutis venu du fond de la panse infernale. » Et d’ajouter à propos de l’auteur des Démons : « Dostoïevski, présent en filigrane dans Les Bienveillantes, se posait déjà la question: le bourreau et la victime sont-ils de la même engeance, sont-ils interchangeables? y a-t-il en moi du bourreau comme il y a du fiel et de la lymphe? »

Ensuite, et ceux qui voudraient limiter Les Bienveillantes aux dimensions d’un pavé documentaire réaliste à prétention historique le prendront pour eux, Georges Nivat écrit que « la réponse de cet immense et violent roman qu'on pourrait définir «délire historique» est que ça ne passe pas, c'est déjà là, depuis toujours, depuis les Atrides, depuis Œdipe, depuis le premier viol. Et c'est là parce qu'il y a dans l'homme un énorme et monstrueux inceste permanent, une fornication démente de la raison et de l'animalité. »

Personne à ma connaissance, n’a donné un si juste aperçu de l’accointance de la psychopathologie de Max Aue et du projet nazi, à savoir de l'intime et de la meute : «Littell nous dérange monstrueusement parce qu'il a retourné l'histoire de la violence du XXe siècle comme on retourne un lapin écorché, et qu'il a jumelé sa réponse au viol de l'humain par les totalitarismes à une autre réponse, déjà donnée par Freud quand il évoque la levée des censures du surmoi, et cette réponse est le sadisme psychique, la récession sexuelle, l'inceste, auquel déjà deux grands romans avaient attribué le secret du devenir: L'Homme sans qualités de Musil, et Ada de Nabokov. Mais ici inceste et holocauste se nourrissent l'un l'autre. »

Eclairant également: le rapport que Nivat établit entre les grands témoins des camps, d’Auschwitz à la Kolyma, et le travail de Littell, les uns n’excluant pas l’autre : « Le lapin retourné et écorché, c'est nous, c'est notre rempart rompu contre l'éboulis de tout ce qui constituait l'humain dans la civilisation européenne, c'est notre classement au rayon du crime imprescriptible (et donc oubliable) de la fabrique d'inhumain, de la monstruosité du camp, le docteur Mengele, les bourreaux de la Kolyma d'Evguénia Guinzbourg. Notre plus fiable rempart, c'était La Nuit d'Elie Wiesel, Le Dernier des Justes de Schwartz-Bart, Etre sans destin de Kertesz, c'était plus encore les grandes cathédrales d'écriture salvatrice: L'Archipel du goulag de Soljenitsyne, Vie et Destin de Grossman. C'étaient eux qui avaient élevé les digues, et même le persifleur de l'extrême qu'est Chalamov, en définitive, sauvait une part de l'humanité - malgré les âmes gelant plus vite qu'un crachat, malgré les crevards «joués» au trictrac par les truands. Grossman avait décrit l'enfer inhumain de l'épouvantable bataille de Stalingrad, mais il avait su y loger «l'îlot de la maison N°6», les deux jeunes gens à qui le commissaire attribuait une heure de bonheur amoureux avant la mort inéluctable. L'amour existait encore, l'humain était sauvable, à dose homéopathique du moins ».

Georges Nivat, traducteur de Biély et de Soljenitsyne, entre autres multiples travaux référentiels, est bien placé pour évaluer les résonances « russes » des Bienveillantes, que j’avais signalées par ailleurs dans la fin du chapitre consacré à Stalingrad, m’évoquant le Boulgakov du Maître et Marguerite : « L'auteur des Bienveillantes connaît très bien la littérature russe, et semble jouer avec elle, il joue à lui faire écho, mais un écho ravageur. Sa petite musique (le roman est divisé en mouvements musicaux) lentement balaie le grand fleuve humain comme un ruisselet d'immondices. Toute la littérature russe est retournée comme ce lapin écorché entre toccata, allemande et gigue: les plus grandes scènes de Grossman, les voilà rejouées de l'autre côté, du côté des SS, avec les Aktionen spéciales, les humains poussés à la fosse putride où la plus grande preuve de compassion pour les frères humains est d'entrer dans le sang et la merde jusqu'aux genoux pour donner le coup de grâce à une fillette. Et la grande scène de Grossman entre Mostovskoy et le chef du camp nazi où il se retrouve prisonnier, cette envolée oratoire du nazi qui dit au bolchevique: «Même si nous périssons, nous savons que vous achèverez la tâche qui est la nôtre», la voici reprise, mais à une échelle gigantesque, comme si toute cette marée d'excréments et de misère qui ne porte plus de nom unissait les deux fleuves de l'histoire du XXe siècle.

Autre rapprochement saisissant, entre la figure d’Hitler et celle d'un rabbin, que Littell ose à travers les yeux de son protagoniste – et seuls les doctrinaires bornés verront du sacrilège dans cette fantasmagorie: « Le narrateur, l'Obersturmführer Dr Aue, voit en rêve Hitler portant un châle de prière, dialogue avec le commissaire fait prisonnier en lui disant suavement: «Au fond nous récusons ensemble l'homo economicus», refait cette grande plaidoirie sur les deux peuples élus qui s'excluent l'un l'autre, plaidoirie que George Steiner avait déjà mise dans la bouche de son Hitler fait prisonnier par le commando israélien au fin fond de la forêt amazonienne.

Aue serait-il, comme il le prétend, le bourreau ordinaire, celui dont l'historien américain Daniel Goldhagen a fait le portrait dans ses Bourreaux volontaires de Hitler? Pas tout à fait, car Aue, homme distingué, mélomane qui souffre de n'avoir pas appris à jouer du piano, lecteur de Blanchot (lit-il L'Ecriture du désastre dans sa retraite de survivant caché dans le grand «fleuve humain»?), ami de Brasillach et de Rebatet, Européen en somme, mais revenu à ses origines volkisch, fils d'un père allemand qui a fait la première guerre en bourreau animal, et d'une mère française remariée qu'il hait, Aue donc prend ses distances, accompagne d'objections «réalistes» la démence de la Solution finale, organise des panels scientifiques grotesques pour déterminer si les Bergjuden du Caucase sont juifs de sang ou de culture, lit Lermontov, visite les lieux où le poète se fit tuer en duel par Martynov, cite Augustin s'étonnant que Jérôme pratique la lecture silencieuse, mais cette distance n'est qu'une mise en scène. En définitive le grand secret, c'est l'adéquation de la gigantesque orgie de sang à son propre chaos primaire intérieur: en lui est la maison des Atrides, comme elle est aussi dans le prince des Démons de Dostoïevski, Stavroguine. »

J’y ai souvent pensé en lisant Les Bienveillantes : qu’il y avait du démon dostoïevskien chez Max Aue. Mais Littell ne parvient pas, pour autant à nous communiquer l’horreur et la terreur physique que provoque Stavroguine dès sa première apparition.

Georges Nivat note cependant que « Stavroguine aussi est impuissant, Stavroguine aussi est un sadique impubère, Stavroguine aussi monte au grenier pour se pendre, quittant la gravité qui fait pencher les humains et surtout les femmes gravides vers la terre. Aue monte au grenier du superbe manoir poméranien de son beau-frère, et voit dans un délire onirique sa sœur-jumelle-épouse, avec qui il a forniqué au sortir clandestin de leur enfance ».

Georges Nivat note cependant que « Stavroguine aussi est impuissant, Stavroguine aussi est un sadique impubère, Stavroguine aussi monte au grenier pour se pendre, quittant la gravité qui fait pencher les humains et surtout les femmes gravides vers la terre. Aue monte au grenier du superbe manoir poméranien de son beau-frère, et voit dans un délire onirique sa sœur-jumelle-épouse, avec qui il a forniqué au sortir clandestin de leur enfance ».

Ces rapprochements sont importants, car ils nous ramènent dans les sphères mythiques de la grande littérature. J’avoue n’avoir pas assez perçu cet aspect, dans les passages consacrés à la dérive psychopathologique de Mac Aue, mais l’éclairage de Georges Nivat est essentiel à cet égard : « Dans un maelström de sadisme, d'onanisme délirant, il s'accouple à nouveau, puis monte au grenier et mime sa pendaison. Mime seulement, car il n'est pas Stavroguine, il est l'enfant-monstre sommeillant dans chaque homme. Comme Le Pavillon des cancéreux, le roman s'achève au zoo, pas celui de Tachkent, celui de Berlin en flammes, où les abris antiaériens sont des cloaques de merde et de cadavres, où l'hippopotame flotte dans un déluge de fin du monde, et, devenu gorille, Aue s'empare d'un barreau de cage pour fracasser son seul ami, Thomas, le boute-en-train SS qui l'a extrait de son delirium. Non, la Götterdämmerung n'est pas pour lui, il ne suivra pas son Führer. Dans le bunker déjà à demi noyé, un Hitler sénile et tremblant décore quelques SS méritants, et lorsqu'il arrive devant Aue, celui-ci, comme Stavroguine dans le salon du gouverneur, le pince au nez. Dès lors le film s'accélère, prend des allures de plus en plus grotesques et kitsch, avant de s'achever au zoo.

Là encore : tilt ! La scène du nez pincé, illustrant aussi le côté fantastique du roman, pourrait sembler grotesque aux yeux d’un historien en pantoufles, alors que le lien établi entre Aue et Stavroguine par Georges Nivat jette une lumière nouvelle sur cet extravagant passage du bunker : « Stavroguine est porteur d'une croix, c'est ce que veut dire son nom. Aue est un monstre ordinaire comme le crapaud de Nabokov dans Bend Sinister. Il sombre dans un univers excrémentiel onirique, tuant sa mère et son père de substitution, devant les jumeaux dus à la fornication clandestine de sa sœur jumelle, étranglant sauvagement un vieillard qui joue du Bach dans cette latrine de déréliction qu'est devenu le Reich. Le mal existe encore pour Stavroguine, le chef des démons, mais il n'existe plus pour Aue, il n'a plus aucune consistance. «L'inhumain, excusez-moi, ça n'existe pas, il n'y a que l'humain et encore l'humain.» L'inhumain n'est que l'effet de la persistance diabolique et obstinée de l'humain dans l'homme: Baby Yar, Sobibor, Maïdanek, l'Aktion hongroise extorquée à Horthy, la faveur de Himmler, l'enfer inconcevable de Stalingrad, rien ne «passe», parce que tout est dicté par les Erinyes, ces Euménides, ou encore Bienveillantes qui, comme des chiennes, dévorent le sein de la jeune fille pendue à Kharkov."

Sur quoi Georges Nivat explicite mieux encore les connotatons du titre du roman de Jonathan Littell : « Que veulent dire ces Erinyes, autrement dit ces déesses de la Vengeance? Littell nous l'explique: les Grecs n'attribuaient aucune circonstance atténuante au meurtrier du fait que son crime était dû au hasard: Œdipe ne reconnaissait pas son père, peu importe! Et ce code judiciaire grec est au fond le plus juste, il condamne l'Allemagne entière, et, en un autre sens, il la disculpe puisque c'était ainsi."

Enfin, conclusion magistrale, et renvoyant à leurs petits cabinets les pseudo-spécialistes ramenant le roman à un pensum néoclassique, Georges Nivat en montre au contraire la nouveauté (non de style mais de « fret) et la portée réelle : « Les sadiques en tout genre que côtoie l'Obersturmführer Aue sont de pauvres types, telle est notre Dikè! Et le roman, en un sens, contredit tout le «récit» historique construit depuis ce Crépuscule des dieux hitlérien. On a créé un «imaginaire historique» cohérent, sans voir que sa cohérence était ailleurs: dans l'inceste fondamental, celui qui noue ensemble la folie et la raison, le sexe et la mort. Toutes les utopies sont incestueuses, comme celle des martiens de Burroughs, qui donne lieu à une note qu'envoie Aue à Himmler, ou celle de Hobbes, ou le zoo humain inventé par Hans Frank.

« Le matricide dans la villa d'Antibes est bien plus en accord avec le déchaînement de bestialité infantile que décrit ce roman effrayant, à l'humour vitriolaire, où les taches de lumière creusées par la torche du narrateur créent une épouvante insidieuse, visqueuse, «indétachable» comme un vêtement souillé et puant. Les petits énormes crânes des morts vifs du peintre Music murmurent «Nous ne sommes pas les derniers», le bourreau de la maison des Atrides européenne, murmure aussi: «Nous ne sommes pas les derniers.»

La version intégrale de cet article de Georges Nivat a paru dans Le Temps en date du 11 novembre 2006. (www.letemps.ch) . Dans le même quotidien, signalons également l’entretien réalisé par Isabelle Rüf avec Jonathan Littell.

Georges Nivat note cependant que « Stavroguine aussi est impuissant, Stavroguine aussi est un sadique impubère, Stavroguine aussi monte au grenier pour se pendre, quittant la gravité qui fait pencher les humains et surtout les femmes gravides vers la terre. Aue monte au grenier du superbe manoir poméranien de son beau-frère, et voit dans un délire onirique sa sœur-jumelle-épouse, avec qui il a forniqué au sortir clandestin de leur enfance ».

Georges Nivat note cependant que « Stavroguine aussi est impuissant, Stavroguine aussi est un sadique impubère, Stavroguine aussi monte au grenier pour se pendre, quittant la gravité qui fait pencher les humains et surtout les femmes gravides vers la terre. Aue monte au grenier du superbe manoir poméranien de son beau-frère, et voit dans un délire onirique sa sœur-jumelle-épouse, avec qui il a forniqué au sortir clandestin de leur enfance ».

Avec L’Anthropologue, Jon Ferguson donne son meilleur livre, véritable régal d’intelligence incarnée et d’humour.

Avec L’Anthropologue, Jon Ferguson donne son meilleur livre, véritable régal d’intelligence incarnée et d’humour.

Jacques-Etienne Bovard. La pêche à rôder ; un art de l’impatience. Bernard Campiche, 130p.

Jacques-Etienne Bovard. La pêche à rôder ; un art de l’impatience. Bernard Campiche, 130p.